由介质搬运到沉积区的物质,不是平均的铺在盆底,让它的表面重复盆底地势的 起伏。而是按沉积补偿原理,迅速使底部起伏不平的地势填平补齐,使堆积物的 表面尽可能的接近水平。 在沉降速度与补偿速度相当的情况下,盆地的古地理环境是保持不变的。 反映为各类沉积物所处水深始终一致。因为盆地下陷所改变水体的深度,随时被 堆积所补偿。因此,我们可以认为沉积物的堆积厚度与地壳沉降的幅度大体是相 当的。例如在松辽盆地,累积厚度可以说明盆地在白垩纪下降的幅度至少在5000 米以上 正是根据沉积补偿的原理,我们才有可能根据厚度分析。重塑同沉积背斜的 发育史,并认为厚度的变化基本上能反映古隆起上升的幅度和速度。具体的说, 同沉积背斜由顶部到翼部岩层的厚度梯度,可以反映古隆起的上升的速度。顶部 到翼部同一层的厚度差,就是该层沉积同时的古隆起增长的幅度。因此,同一层 的厚度差越大,说明古隆起增长的幅度越大:岩层的厚度稳定,则反映地壳运动 亦相对稳定。概括起来说:古隆起上升的速度与岩层的厚度梯度变化成正比。厚 度梯度大时,反映古隆起上升强烈:厚度梯度小时,反映古隆起相对平静。 在同沉积背斜的成长过程中,激化时期与稳定时期总是交替进行的。可以认 为,在古隆起没有激化以前,同沉积背斜上部岩层的产状是接近水平的。今天所 见到的每一个同沉积背斜的构造形态都经历了多次的激化时期,同沉积背斜的幅 度是各期构造运动的总和。如果为了把某一地质时期的古构造的幅度恢复起来 则必须将该地质时期以后所受的影响扣除。如果具体办法就是将该层的顶面展 平。随着该层的顶面展平以后,构造的形态亦变缓和了,这个扣除了影响的构造, 即相当于某一地质时期前的古构造。如果选择几个层面逐层扣除影响,那么便可 以逐层地追溯古构造的演化, 由此可见,厚度分析法是一种定量的确定古隆起的发展历史、编制各时代古 构造图的主要手段。 4.项部位移分析 同沉积背斜的顶部位移是一种普遍的现象。顶部可以垂直轴线方向发生位 移,也可以顺着轴线方向发生位移。由于成因不同,项部位移的规律也是不同的。 大体上分为两种类型:连续沉积的顶部位移和被沉积间断所分隔的顶部位移。 连续沉积的顶部位移,基本特征是轴面成连续的弧线。弧顶凸向陡翼。由深 而浅由沉积背斜的项部向缓翼的一侧发生位移。 不对称褶曲的顶部唯一属于机械位移,它的特点是由深而浅顶部向背斜的陡 翼一侧发生位移。其位移的水平距离与轴面倾角成正比,与深度成反比。 同沉积背斜的顶部位移与原始的不对称褶曲形态有联系。因为不对称的水下 地形将导致不均衡的剥蚀作用。这种作用,一方面改造了古地形,同时也使同沉 6

6 由介质搬运到沉积区的物质,不是平均的铺在盆底,让它的表面重复盆底地势的 起伏。而是按沉积补偿原理,迅速使底部起伏不平的地势填平补齐,使堆积物的 表面尽可能的接近水平。 在沉降速度与补偿速度相当的情况下,盆地的古地理环境是保持不变的。 反映为各类沉积物所处水深始终一致。因为盆地下陷所改变水体的深度,随时被 堆积所补偿。因此,我们可以认为沉积物的堆积厚度与地壳沉降的幅度大体是相 当的。例如在松辽盆地,累积厚度可以说明盆地在白垩纪下降的幅度至少在 5000 米以上。 正是根据沉积补偿的原理,我们才有可能根据厚度分析。重塑同沉积背斜的 发育史,并认为厚度的变化基本上能反映古隆起上升的幅度和速度。具体的说, 同沉积背斜由顶部到翼部岩层的厚度梯度,可以反映古隆起的上升的速度。顶部 到翼部同一层的厚度差,就是该层沉积同时的古隆起增长的幅度。因此,同一层 的厚度差越大,说明古隆起增长的幅度越大;岩层的厚度稳定,则反映地壳运动 亦相对稳定。概括起来说:古隆起上升的速度与岩层的厚度梯度变化成正比。厚 度梯度大时,反映古隆起上升强烈;厚度梯度小时,反映古隆起相对平静。 在同沉积背斜的成长过程中,激化时期与稳定时期总是交替进行的。可以认 为,在古隆起没有激化以前,同沉积背斜上部岩层的产状是接近水平的。今天所 见到的每一个同沉积背斜的构造形态都经历了多次的激化时期,同沉积背斜的幅 度是各期构造运动的总和。如果为了把某一地质时期的古构造的幅度恢复起来, 则必须将该地质时期以后所受的影响扣除。如果具体办法就是将该层的顶面展 平。随着该层的顶面展平以后,构造的形态亦变缓和了,这个扣除了影响的构造, 即相当于某一地质时期前的古构造。如果选择几个层面逐层扣除影响,那么便可 以逐层地追溯古构造的演化。 由此可见,厚度分析法是一种定量的确定古隆起的发展历史、编制各时代古 构造图的主要手段。 4. 顶部位移分析 同沉积背斜的顶部位移是一种普遍的现象。顶部可以垂直轴线方向发生位 移,也可以顺着轴线方向发生位移。由于成因不同,顶部位移的规律也是不同的。 大体上分为两种类型;连续沉积的顶部位移和被沉积间断所分隔的顶部位移。 连续沉积的顶部位移,基本特征是轴面成连续的弧线。弧顶凸向陡翼。由深 而浅由沉积背斜的顶部向缓翼的一侧发生位移。 不对称褶曲的顶部唯一属于机械位移,它的特点是由深而浅顶部向背斜的陡 翼一侧发生位移。其位移的水平距离与轴面倾角成正比,与深度成反比。 同沉积背斜的顶部位移与原始的不对称褶曲形态有联系。因为不对称的水下 地形将导致不均衡的剥蚀作用。这种作用,一方面改造了古地形,同时也使同沉

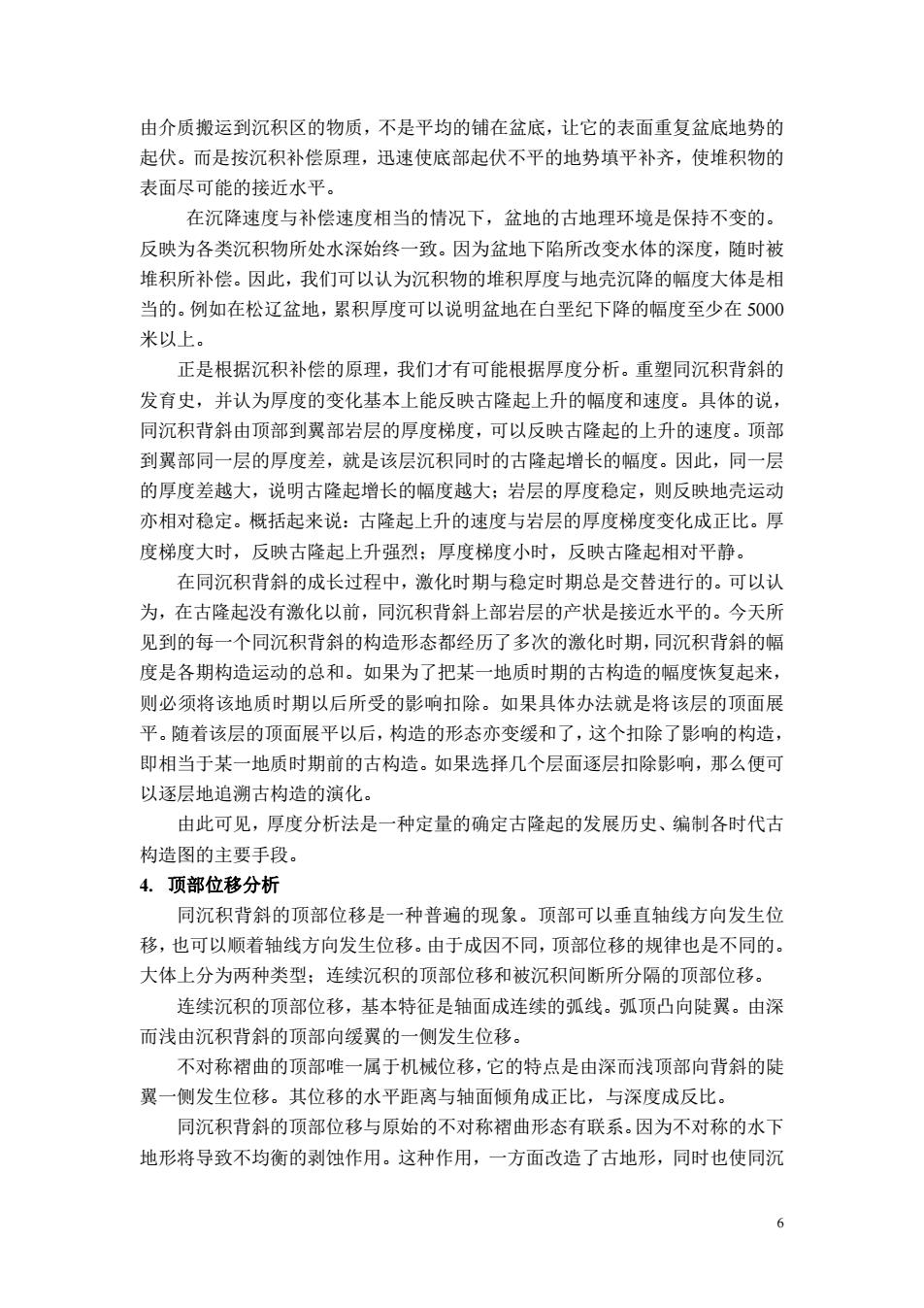

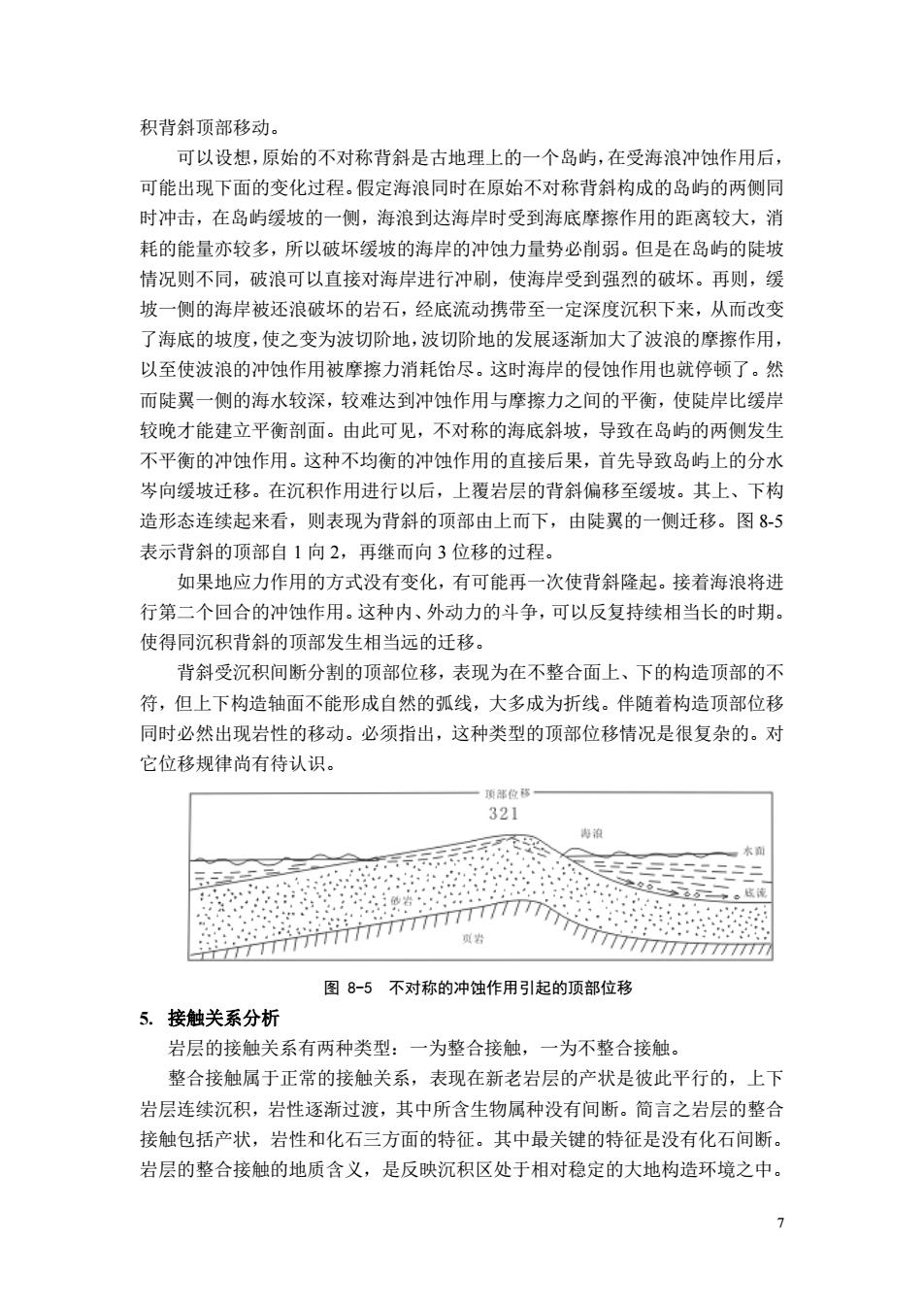

积背斜项部移动 可以设想,原始的不对称背斜是古地理上的一个岛屿,在受海浪冲蚀作用后, 可能出现下面的变化过程。假定海浪同时在原始不对称背斜构成的岛屿的两侧同 时冲击,在岛屿缓坡的一侧,海浪到达海岸时受到海底摩擦作用的距离较大,消 耗的能量亦较多,所以破坏缓坡的海岸的冲蚀力量势必削弱。但是在岛屿的陡坡 情况则不同,破浪可以直接对海岸进行冲刷,使海岸受到强烈的破坏。再则,缓 坡一侧的海岸被还浪破坏的岩石,经底流动携带至一定深度沉积下来,从而改变 了海底的坡度,使之变为波切阶地,波切阶地的发展逐渐加大了波浪的摩擦作用, 以至使波浪的冲蚀作用被摩擦力消耗治尽。这时海岸的侵蚀作用他就停倾了。然 而陡翼一侧的海水较深,较难达到冲蚀作用与摩擦力之间的平衡,使陡岸比缓岸 较晚才能建立平衡剖面。由此可见,不对称的海底斜坡,导致在岛屿的两侧发生 不平衡的冲蚀作用。这种不均衡的冲蚀作用的直接后果,首先导致岛屿上的分水 岑向缓坡迁移。在沉积作用进行以后,上覆岩层的背斜偏移至缓坡。其上、下构 造形态连续起来看,则表现为背斜的顶部由上而下,由陡翼的一侧迁移。图8-5 表示背斜的顶部自1向2,再继而向3位移的过程。 如果地应力作用的方式没有变化,有可能再一次使背斜隆起。接着海浪将进 行第二个回合的冲蚀作用。这种内、外动力的斗争,可以反复持续相当长的时期。 使得同沉积背斜的顶部发生相当远的迁移。 背斜受沉积间断分割的项部位移,表现为在不整合面上、下的构造项部的不 符,但上下构造轴面不能形成自然的弧线,大多成为折线。伴随着构造顶部位移 同时必然出现岩性的移动。必须指出,这种类型的顶部位移情况是很复杂的。对 它位移规律尚有待认识。 321 海 图8-5不对称的冲蚀作用引起的顶部位移 5.接触关系分析 岩层的接触关系有两种类型:一为整合接触,一为不整合接触 整合接触属于正常的接触关系,表现在新老岩层的产状是彼此平行的,上下 岩层连续沉积,岩性逐渐过渡,其中所含生物属种没有间断。简言之岩层的整合 接触包括产状,岩性和化石三方面的特征。其中最关键的特征是没有化石间断 岩层的整合接触的地质含义,是反映沉积区处于相对稳定的大地构造环境之中。 7

7 积背斜顶部移动。 可以设想,原始的不对称背斜是古地理上的一个岛屿,在受海浪冲蚀作用后, 可能出现下面的变化过程。假定海浪同时在原始不对称背斜构成的岛屿的两侧同 时冲击,在岛屿缓坡的一侧,海浪到达海岸时受到海底摩擦作用的距离较大,消 耗的能量亦较多,所以破坏缓坡的海岸的冲蚀力量势必削弱。但是在岛屿的陡坡 情况则不同,破浪可以直接对海岸进行冲刷,使海岸受到强烈的破坏。再则,缓 坡一侧的海岸被还浪破坏的岩石,经底流动携带至一定深度沉积下来,从而改变 了海底的坡度,使之变为波切阶地,波切阶地的发展逐渐加大了波浪的摩擦作用, 以至使波浪的冲蚀作用被摩擦力消耗饴尽。这时海岸的侵蚀作用也就停顿了。然 而陡翼一侧的海水较深,较难达到冲蚀作用与摩擦力之间的平衡,使陡岸比缓岸 较晚才能建立平衡剖面。由此可见,不对称的海底斜坡,导致在岛屿的两侧发生 不平衡的冲蚀作用。这种不均衡的冲蚀作用的直接后果,首先导致岛屿上的分水 岑向缓坡迁移。在沉积作用进行以后,上覆岩层的背斜偏移至缓坡。其上、下构 造形态连续起来看,则表现为背斜的顶部由上而下,由陡翼的一侧迁移。图 8-5 表示背斜的顶部自 1 向 2,再继而向 3 位移的过程。 如果地应力作用的方式没有变化,有可能再一次使背斜隆起。接着海浪将进 行第二个回合的冲蚀作用。这种内、外动力的斗争,可以反复持续相当长的时期。 使得同沉积背斜的顶部发生相当远的迁移。 背斜受沉积间断分割的顶部位移,表现为在不整合面上、下的构造顶部的不 符,但上下构造轴面不能形成自然的弧线,大多成为折线。伴随着构造顶部位移 同时必然出现岩性的移动。必须指出,这种类型的顶部位移情况是很复杂的。对 它位移规律尚有待认识。 图 8-5 不对称的冲蚀作用引起的顶部位移 5. 接触关系分析 岩层的接触关系有两种类型:一为整合接触,一为不整合接触。 整合接触属于正常的接触关系,表现在新老岩层的产状是彼此平行的,上下 岩层连续沉积,岩性逐渐过渡,其中所含生物属种没有间断。简言之岩层的整合 接触包括产状,岩性和化石三方面的特征。其中最关键的特征是没有化石间断。 岩层的整合接触的地质含义,是反映沉积区处于相对稳定的大地构造环境之中

这种稳定的条件表现为坳陷区的沉降速度与周缘剥蚀区的上升速度保持相平衡 也就是说在较大的地壳运动的旋回内,构造运动的方向没有发生根本的改变。 广义的不整合的概念所代表的的岩层接触关系不只一种,而是多种。一种类 型的不整合与另一类不整合不是豪无联系的孤立存在着,而是有规律的相互过渡 与转化的。 不整合与整合的区别在于前者有明显的沉积间断,表现为上下两套岩层被 个侵蚀面所隔开,这个侵蚀面称为不整合面。 需要指出,地层剖面中出现的小断层,是一种常见的现象。特别在滨湖相 河流相、洪积相等陆相地层更为常见,此种小间断往往是由季节气候的变化所成。 从构造运动的角度来看,不整合有三重意义:(1)反映构造运动的形式。(2) 指明构造运动的时期和次数。(3)显示构造运动波及的范围。因此全面分析不整 合在区域中的纵、横变化,是重塑构造历史的有利依据。 不整合分为四类:即角度不整合、平行不整合、超覆不整合、局部不整合 在同沉积背斜的分析中,局部不整合占有重要地位。凡由局部构造因素引起的不 整合,称为局部不整合,其特点是地层间隔较短,影响范围小。局部不整合标志 是古构造发展的激化时期,涉及含油层系的发有好坏,构造发育的历史,对局部 地区含油层远景评价有直接的影向」 盆地中的局部不整合往往分布在古隆起的顶部。或者分布在古凸起和古背斜 顶部,有的分布在断块的上升盘,盆地斜坡的局部古鼻状构造和绕曲的台阶上也 有分布 例如黄骅坳陷中,老第三纪沙一、二、三段(E1E2E3)在整个坳陷中普遍是 连续沉积的,但是在孔店隆起的翼部,地层因隆起的影响,使沙一段直接与沙三段 接触,缺失沙二段,在隆起的顶部甚至沙一段和中生代地层接触,它说明在沙二段 之后孔店隆起在整个济阳坳陷普遍下降的背景,有一次较强烈的隆升.以致使隆起 出露在当时的水面之上,使局部遭受剥蚀而后为沙一段所覆盖,它所隆起的幅度 通过沙二、沙三段的缺失厚度可以准确的表示出来这种现象在周清庄、马圈子、 塘沽等地均能见到。 济阳坳陷中地岛弧构造则表现另一特征,它反映为沙一段在构造地顶部明显 变薄。沙一段与沙二段在整个坳陷都是整合接触,此处缺失沙一段地底部现象, 就是局部不整合地一个有力地标志。 例如大庆长垣中地萨尔图构造(图8-6),在横剖面上见到上、下白垩系呈不 整合接触。在构造顶部,下白垩系遭受剥蚀,上白垩系逐层超覆在侵蚀面上。在 白垩系之上,又见到第三系与上白垩系呈不整合接触,第三系地产状基本上为水 平分布。上述资料说明萨尔图构造有两次激化时期,一次在下白垩纪末期,另 次在上白墨系末期

8 这种稳定的条件表现为坳陷区的沉降速度与周缘剥蚀区的上升速度保持相平衡。 也就是说在较大的地壳运动的旋回内,构造运动的方向没有发生根本的改变。 广义的不整合的概念所代表的的岩层接触关系不只一种,而是多种。一种类 型的不整合与另一类不整合不是豪无联系的孤立存在着,而是有规律的相互过渡 与转化的。 不整合与整合的区别在于前者有明显的沉积间断,表现为上下两套岩层被一 个侵蚀面所隔开,这个侵蚀面称为不整合面。 需要指出,地层剖面中出现的小断层,是一种常见的现象。特别在滨湖相、 河流相、洪积相等陆相地层更为常见,此种小间断往往是由季节气候的变化所成。 从构造运动的角度来看,不整合有三重意义:(1)反映构造运动的形式。(2) 指明构造运动的时期和次数。(3)显示构造运动波及的范围。因此全面分析不整 合在区域中的纵、横变化,是重塑构造历史的有利依据。 不整合分为四类:即角度不整合、平行不整合、超覆不整合、局部不整合。 在同沉积背斜的分析中,局部不整合占有重要地位。凡由局部构造因素引起的不 整合,称为局部不整合,其特点是地层间隔较短,影响范围小。局部不整合标志 是古构造发展的激化时期,涉及含油层系的发育好坏,构造发育的历史,对局部 地区含油层远景评价有直接的影响。 盆地中的局部不整合往往分布在古隆起的顶部。或者分布在古凸起和古背斜 顶部,有的分布在断块的上升盘,盆地斜坡的局部古鼻状构造和绕曲的台阶上也 有分布。 例如黄骅坳陷中,老第三纪沙一、二、三段(Es1 Es2 Es3 )在整个坳陷中普遍是 连续沉积的,但是在孔店隆起的翼部,地层因隆起的影响,使沙一段直接与沙三段 接触,缺失沙二段,在隆起的顶部甚至沙一段和中生代地层接触,它说明在沙二段 之后孔店隆起在整个济阳坳陷普遍下降的背景,有一次较强烈的隆升.以致使隆起 出露在当时的水面之上,使局部遭受剥蚀.而后为沙一段所覆盖,它所隆起的幅度 通过沙二、沙三段的缺失厚度可以准确的表示出来.这种现象在周清庄、马圈子、 塘沽等地均能见到。 济阳坳陷中地岛弧构造则表现另一特征,它反映为沙一段在构造地顶部明显 变薄。沙一段与沙二段在整个坳陷都是整合接触,此处缺失沙一 段地底部现象, 就是局部不整合地一个有力地标志。 例如大庆长垣中地萨尔图构造(图 8-6),在横剖面上见到上、下白垩系呈不 整合接触。在构造顶部,下白垩系遭受剥蚀,上白垩系逐层超覆在侵蚀面上。在 白垩系之上,又见到第三系与上白垩系呈不整合接触,第三系地产状基本上为水 平分布。上述资料说明萨尔图构造有两次激化时期,一次在下白垩纪末期,另一 次在上白垩系末期