观点。 根据第二个原则,我们需要讨论汉字在漫长岁月 的不间断发展变化中,是否一直属于表意文字,是否有 向表音体系发展的趋势。 汉字在表意与表音的相互促进中,一直顽强地坚 持自已的表意特点,不断地采用新的方式,增强个体符 形和整个符号系统的表意功能。 这主要表现在三个方面: 第一,当意义发生变化或符形笔势化以后,改造自 己的符形和对字义的解释,以创造形义统一的新局面。 例如,当汉字所记录的词所指的事物发生变化后,汉字 总是及时调整它的义符,使之适应事物的特点。“砲” 本从“石”,表示投石机,火药发明后,形体演变为从 “火”的“炮”。“快”在唐宋本有从“马”的俗字,写作 “缺”,交通发达后,马不再代表最佳速度,就由表示“快 感”的意义“快”引申了等等。再姐,当原初构形的意图 因符形演变而淡化,汉字便采取添加意符的方式来增 强其表意功能。象形字加义符的如“纹”、“菲”,会意或 形声字已经有了相关的义符再度累加义符的如“捋”、 “援”、“歌”等。这些都说明,汉字总要最大限度地在符 形上增加意义信息,来坚持自己的表意特点。 第二,由于书面语与口语可以即时互相转化(口语 被记录,则转化为书面语;书面语被读出或唱诵,则转 5

化为口语),在此过程中,语音信息一时之间会变得异 常强烈,加之有些抽象意义的词因义构形又比较困难, 因此汉字在甲骨文时代就产生了一批同音借用字,即 不再为某些词构形而借用同音字为符号。例如:“戚” 的本义是“斧子”而借作“悲戚”字,“舍”的本义是“房 舍”而借作“舍弃”字,“介”的本意是“甲介”而借作“疆 介”字等等。但是,表意的汉字群体对这些脱离意义的 音化符号有“排异”作用,为时不久,它们便上了相关 的义符,分别写作“惑”、“捨”、“界”等,再度义化。正因 为如此,汉字中的假借字向形声字转化,成为一种规 律,在形声字中是利用一部分声符作为别词手段的。 第三,汉字职能的发挥,是两个不可缺少的环节合 成的,这就是书写和辩认。就书写而言,人们始终希望 符号简单易写;而就认识而言,人们又希望符号丰满易 识。然而越简化,就越易丢掉信息,给识别带来困难; 追求信息量大、区别度大,又难免增加符形的繁度,给 记录增加负担。二者的要求是相矛盾的。汉字就在这 易写与易识的矛盾中,不断对个体符形进行调整,以实 现简繁适度的优化造型。调节字形的杠杆是汉字的表 意性质。汉字总是不断减少构件与笔画,来减少书写 的困难和减轻记忆的负荷,但是,这种简化一般是在不 影响表意与别词的前提下进行的。汉字在第一次规范 的时候作过一次有意识的省减,这就是从大篆到小篆 6

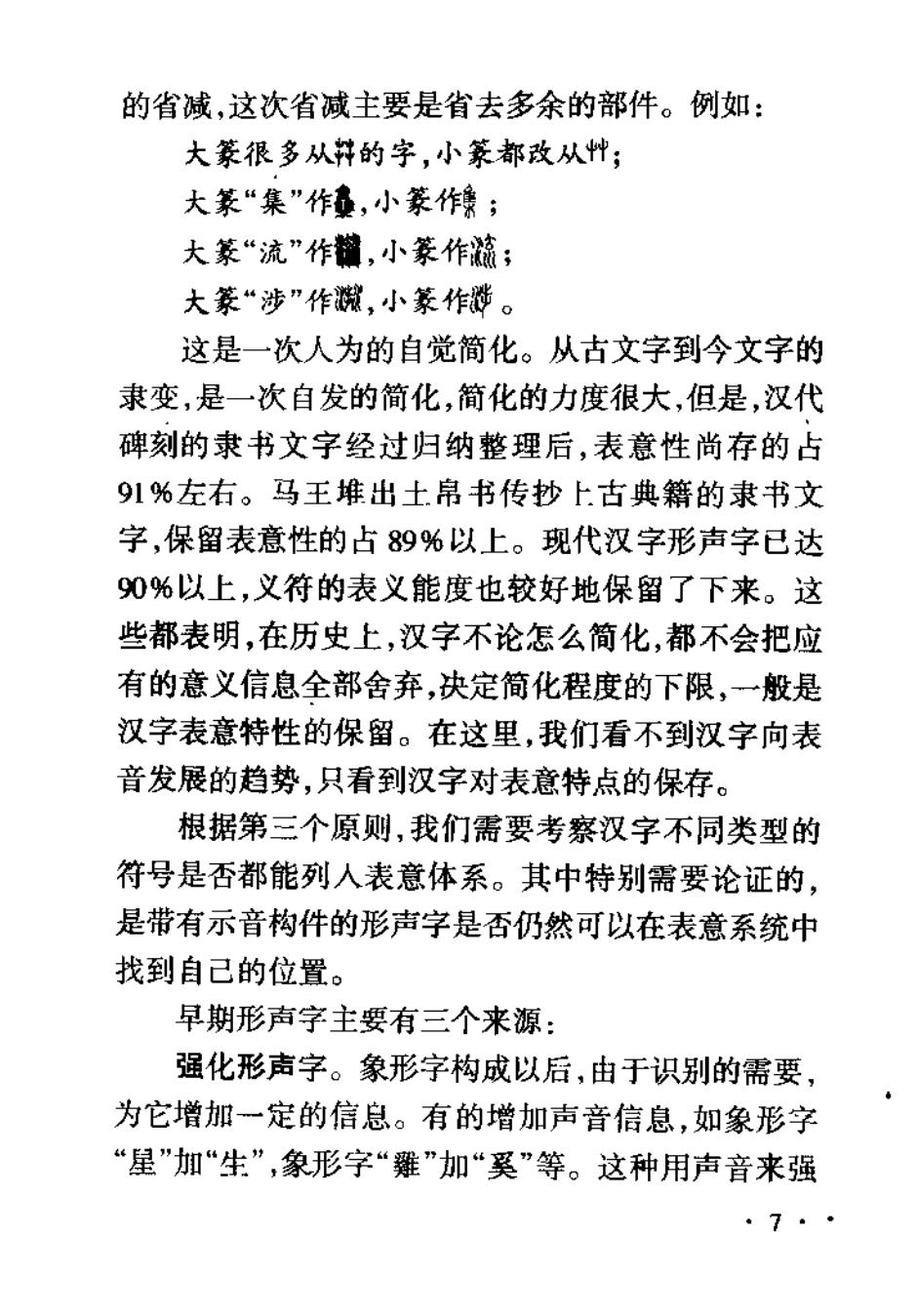

的省减,这次省减主要是省去多余的部件。例如: 大篆很多从料的字,小篆都改从忡; 大篆“集”作量,小篆作; 大篆“流”作榴,小篆作流: 大篆“涉”作减,小篆作泄。 这是一次人为的自觉简化。从古文字到今文字的 隶变,是一次自发的简化,简化的力度很大,但是,汉代 碑刻的隶书文字经过归纳整理后,表意性尚存的占 91%左右。马王堆出土帛书传抄上古典籍的隶书文 字,保留表意性的占89%以上。现代汉字形声字已达 0%以上,义符的表义能度也较好地保留了下来。这 些都表明,在历史上,汉字不论怎么简化,都不会把应 有的意义信息全部舍弃,决定简化程度的下限,一般是 汉字表意特性的保留。在这里,我们看不到汉字向表 音发展的趋势,只看到汉字对表意特点的保存。 根据第三个原则,我们需要考察汉字不同类型的 符号是否都能列人表意体系。其中特别需要论证的, 是带有示音构件的形声字是否仍然可以在表意系统中 找到自己的位置。 早期形声字主要有三个来源: 强化形声字。象形字构成以后,由于识别的需要, 为它增加一定的信息。有的增加声音信息,如象形字 “星”加“生”,象形字“雞”加“奚”等。这种用声音来强 7

化象形字的方式,很快就没有能产量,不冉用来构字 了。另一种强化形声字,就是前面所说的,象形字的象 物性淡化以后,加表义构件强化它的意义类别。 分化形声字。分种情况: 第一种,借义分化,也就是前面所说的,假借字与 本字共用一字,加表义构件将它们分化。例如: “房舍”与“舍弃”因假借共用一字,加“扌”作“捨”, 表示“舍弃”, 表示斧子的“戚”和表示“悲戚”的“戚”因假借共用 一字,加“心”作“感”表示“悲戚”等。 第二种,广义分化,早期一个字表示的意义比较宽 泛,后来为了区别,分别加表义构件或另改表义构件分 化为意义指向更具体的字。例如:· “介”一—加表义构件分化为“界”、“新”等字。 “和”一一改表义构件分化为“蚕”、“然”等字。 第三种,引义分化,当字所记录的词引申出新的意 义时,加或改表义构件分化出新字。例如: “止”由“脚”的意思引申出“停止”义,“脚”义改写 为“趾”,再引申为“地,点”义,分化出“址”。 “窄”由“狭迫”义引申出“压迫”义,分化出“榨”。 “化”由“变化”义引申出“差错”义,分化出“讹”。 从早期形声字的来源看,它们不但不是表音性的 产物,而且明显是汉字顽强坚持表意性的结果。用加

声符来强化象形字的方法之所以很快就不再使用,止 是因为这种做法没有增加意义信息,与表意文字的性 质不相适成。而其它几类形声字,所增加的都是意义 信息,声符是因为加义符被动转化而形成的。所以,形 声¥是以义符为纲的。 当形声字的声义结合的格局形成后,也有一些字 是h…个义符和·个音符合成的,这种形声字也是以 义符为纲,以音符作为区别手段的。 正因为汉字的声符不需要准确标音,所以,汉字才 能超时代、超方言。也是因为汉字的表音机制很不完 备,推行汉语拼音方案才是十分重要的。如前所述,汉 字的形声宇虽然有很大比例,但形声字的声符本来就 是用近似的声音来起别词作用的,经过数千年的历史 演变,声符对形声字的直接标音作用更加弱化。作为 表意文字的汉字,必须有-…套科学的记音符号来协助 标音,推行汉语拼音方案,是弥补表意汉字不足的一个 不可缺少的措施。 汉字的表意性质确定了,我们便可以知道,汉字构 形的分析,汉字构形系统的描写,都是要考虑到意义因 素的,是要把形义统一起来的,所以,它只能使用适合 汉语与汉字的方法,西方语言学的方法和原则,它可以 参考,但难以完全使用。 ·9