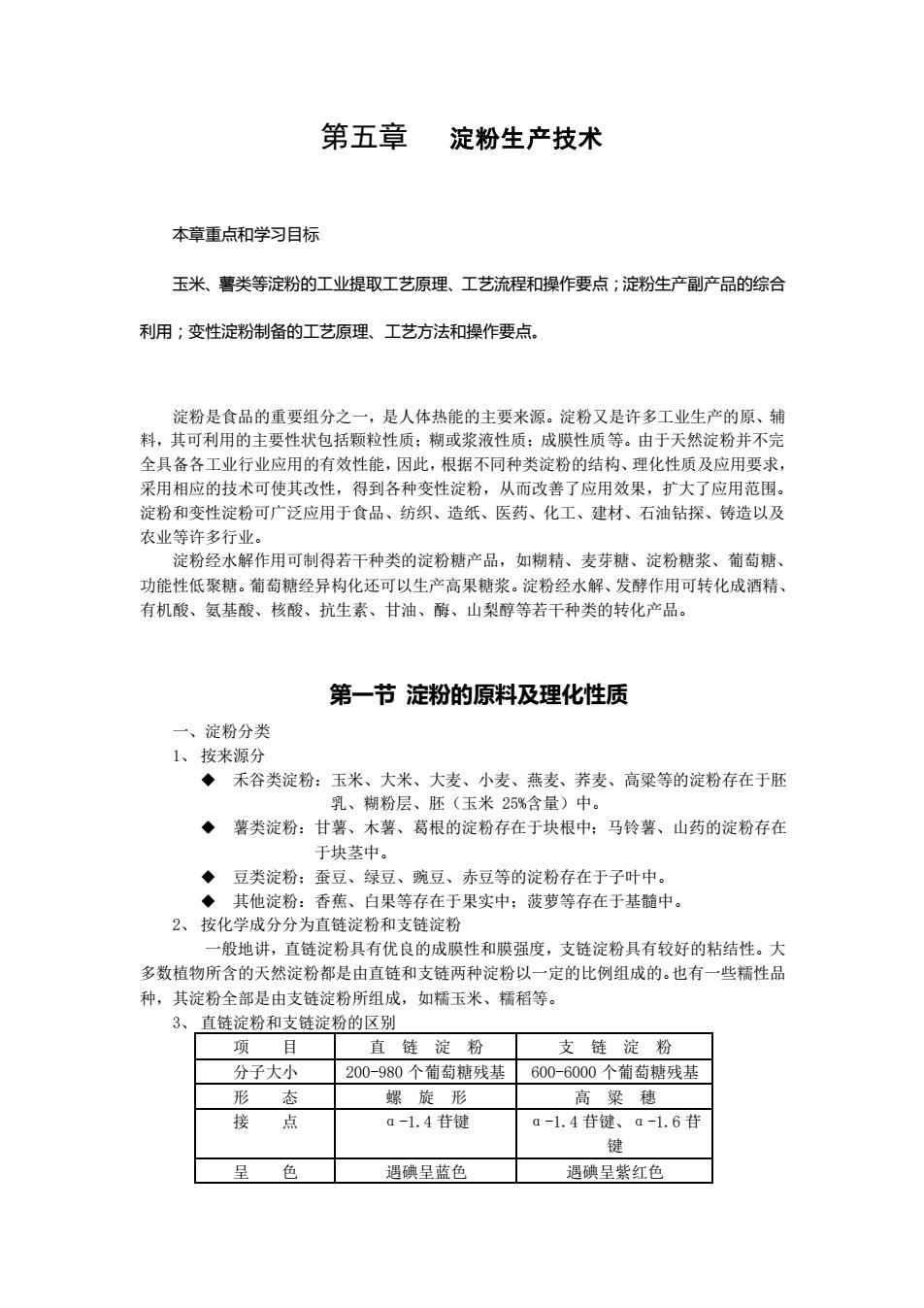

第五章 淀粉生产技术 本章重点和学习目标 玉米、薯类等淀粉的工业提取工艺原理、工艺流程和操作要点;淀粉生产副产品的综合 利用;变性淀粉制备的工艺原理、工艺方法和操作要点。 淀粉是食品的重要组分之一,是人体热能的主要来源。淀粉又是许多工业生产的原、辅 料,其可利用的主要性状包括颗粒性质;糊或浆液性质;成膜性质等。由于天然淀粉并不完 全具备各工业行业应用的有效性能,因此,根据不同种类淀粉的结构、理化性质及应用要求, 采用相应的技术可使其改性,得到各种变性淀粉,从而改善了应用效果,扩大了应用范围。 淀粉和变性淀粉可广泛应用于食品、纺织、造纸、医药、化工、建材、石油钻探、铸造以及 农业等许多行业。 淀粉经水解作用可制得若干种类的淀粉糖产品,如糊精、麦芽糖、淀粉糖浆、葡萄糖、 功能性低聚糖。葡萄糖经异构化还可以生产高果糖浆。淀粉经水解、发酵作用可转化成酒精、 有机酸、氨基酸、核酸、抗生素、甘油、酶、山梨醇等若干种类的转化产品。 第一节 淀粉的原料及理化性质 一、淀粉分类 1、 按来源分 ◆ 禾谷类淀粉:玉米、大米、大麦、小麦、燕麦、荞麦、高粱等的淀粉存在于胚 乳、糊粉层、胚(玉米 25%含量)中。 ◆ 薯类淀粉:甘薯、木薯、葛根的淀粉存在于块根中;马铃薯、山药的淀粉存在 于块茎中。 ◆ 豆类淀粉;蚕豆、绿豆、豌豆、赤豆等的淀粉存在于子叶中。 ◆ 其他淀粉:香蕉、白果等存在于果实中;菠萝等存在于基髓中。 2、 按化学成分分为直链淀粉和支链淀粉 一般地讲,直链淀粉具有优良的成膜性和膜强度,支链淀粉具有较好的粘结性。大 多数植物所含的天然淀粉都是由直链和支链两种淀粉以一定的比例组成的。也有一些糯性品 种,其淀粉全部是由支链淀粉所组成,如糯玉米、糯稻等。 3、 直链淀粉和支链淀粉的区别 项 目 直 链 淀 粉 支 链 淀 粉 分子大小 200-980 个葡萄糖残基 600-6000 个葡萄糖残基 形 态 螺 旋 形 高 粱 穗 接 点 α-1.4 苷键 α-1.4 苷键、α-1.6 苷 键 呈 色 遇碘呈蓝色 遇碘呈紫红色

第五章 淀粉生产技术 本章重点和学习目标 玉米、薯类等淀粉的工业提取工艺原理、工艺流程和操作要点;淀粉生产副产品的综合 利用;变性淀粉制备的工艺原理、工艺方法和操作要点。 淀粉是食品的重要组分之一,是人体热能的主要来源。淀粉又是许多工业生产的原、辅 料,其可利用的主要性状包括颗粒性质;糊或浆液性质;成膜性质等。由于天然淀粉并不完 全具备各工业行业应用的有效性能,因此,根据不同种类淀粉的结构、理化性质及应用要求, 采用相应的技术可使其改性,得到各种变性淀粉,从而改善了应用效果,扩大了应用范围。 淀粉和变性淀粉可广泛应用于食品、纺织、造纸、医药、化工、建材、石油钻探、铸造以及 农业等许多行业。 淀粉经水解作用可制得若干种类的淀粉糖产品,如糊精、麦芽糖、淀粉糖浆、葡萄糖、 功能性低聚糖。葡萄糖经异构化还可以生产高果糖浆。淀粉经水解、发酵作用可转化成酒精、 有机酸、氨基酸、核酸、抗生素、甘油、酶、山梨醇等若干种类的转化产品。 第一节 淀粉的原料及理化性质 一、淀粉分类 1、 按来源分 ◆ 禾谷类淀粉:玉米、大米、大麦、小麦、燕麦、荞麦、高粱等的淀粉存在于胚 乳、糊粉层、胚(玉米 25%含量)中。 ◆ 薯类淀粉:甘薯、木薯、葛根的淀粉存在于块根中;马铃薯、山药的淀粉存在 于块茎中。 ◆ 豆类淀粉;蚕豆、绿豆、豌豆、赤豆等的淀粉存在于子叶中。 ◆ 其他淀粉:香蕉、白果等存在于果实中;菠萝等存在于基髓中。 2、 按化学成分分为直链淀粉和支链淀粉 一般地讲,直链淀粉具有优良的成膜性和膜强度,支链淀粉具有较好的粘结性。大 多数植物所含的天然淀粉都是由直链和支链两种淀粉以一定的比例组成的。也有一些糯性品 种,其淀粉全部是由支链淀粉所组成,如糯玉米、糯稻等。 3、 直链淀粉和支链淀粉的区别 项 目 直 链 淀 粉 支 链 淀 粉 分子大小 200-980 个葡萄糖残基 600-6000 个葡萄糖残基 形 态 螺 旋 形 高 粱 穗 接 点 α-1.4 苷键 α-1.4 苷键、α-1.6 苷 键 呈 色 遇碘呈蓝色 遇碘呈紫红色

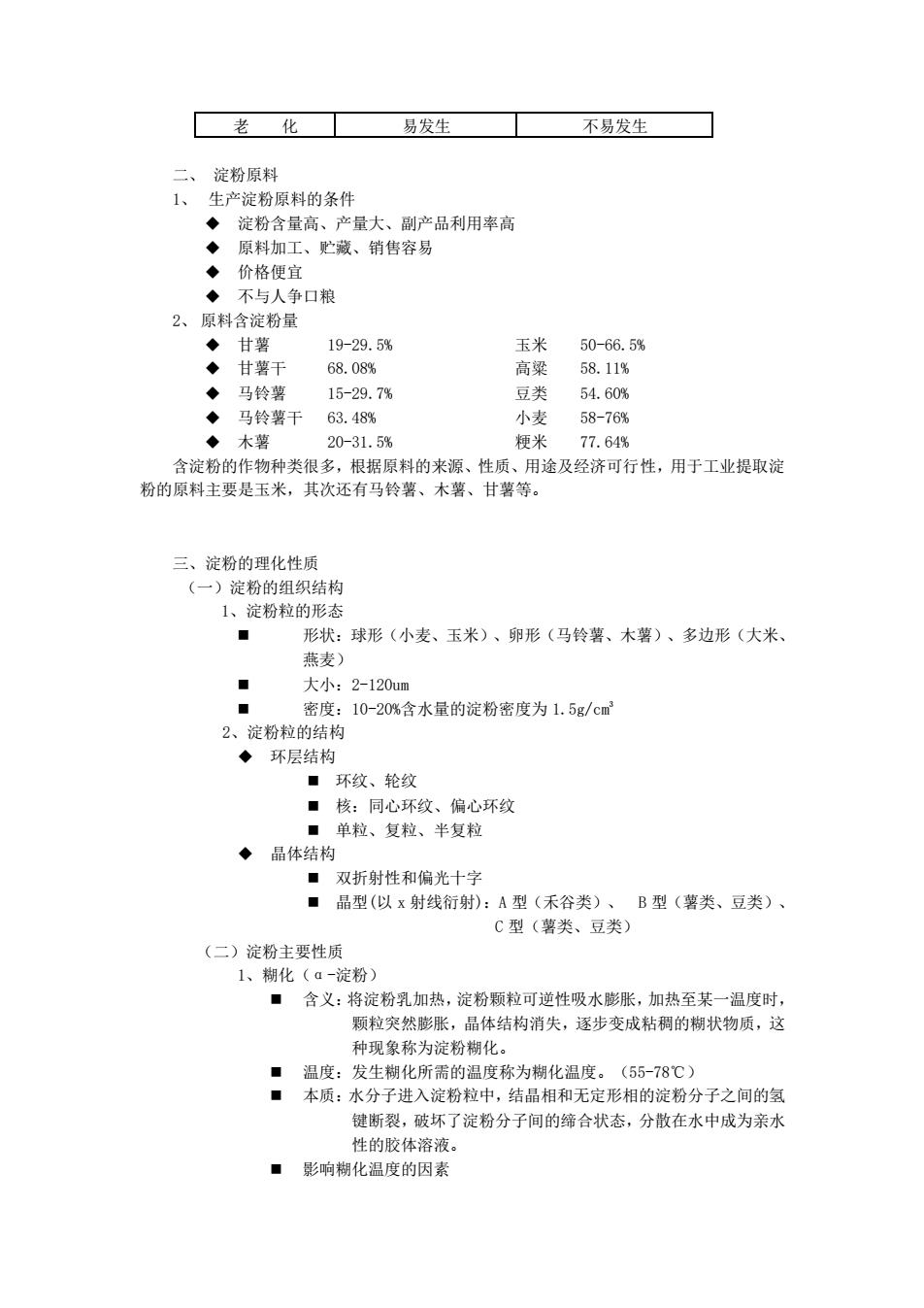

老 化 易发生 不易发生 二、 淀粉原料 1、 生产淀粉原料的条件 ◆ 淀粉含量高、产量大、副产品利用率高 ◆ 原料加工、贮藏、销售容易 ◆ 价格便宜 ◆ 不与人争口粮 2、 原料含淀粉量 ◆ 甘薯 19-29.5% 玉米 50-66.5% ◆ 甘薯干 68.08% 高粱 58.11% ◆ 马铃薯 15-29.7% 豆类 54.60% ◆ 马铃薯干 63.48% 小麦 58-76% ◆ 木薯 20-31.5% 粳米 77.64% 含淀粉的作物种类很多,根据原料的来源、性质、用途及经济可行性,用于工业提取淀 粉的原料主要是玉米,其次还有马铃薯、木薯、甘薯等。 三、淀粉的理化性质 (一)淀粉的组织结构 1、淀粉粒的形态 ◼ 形状:球形(小麦、玉米)、卵形(马铃薯、木薯)、多边形(大米、 燕麦) ◼ 大小:2-120um ◼ 密度:10-20%含水量的淀粉密度为 1.5g/cm3 2、淀粉粒的结构 ◆ 环层结构 ◼ 环纹、轮纹 ◼ 核:同心环纹、偏心环纹 ◼ 单粒、复粒、半复粒 ◆ 晶体结构 ◼ 双折射性和偏光十字 ◼ 晶型(以 x 射线衍射):A 型(禾谷类)、 B 型(薯类、豆类)、 C 型(薯类、豆类) (二)淀粉主要性质 1、糊化(α-淀粉) ◼ 含义:将淀粉乳加热,淀粉颗粒可逆性吸水膨胀,加热至某一温度时, 颗粒突然膨胀,晶体结构消失,逐步变成粘稠的糊状物质,这 种现象称为淀粉糊化。 ◼ 温度:发生糊化所需的温度称为糊化温度。(55-78℃) ◼ 本质:水分子进入淀粉粒中,结晶相和无定形相的淀粉分子之间的氢 键断裂,破坏了淀粉分子间的缔合状态,分散在水中成为亲水 性的胶体溶液。 ◼ 影响糊化温度的因素

老 化 易发生 不易发生 二、 淀粉原料 1、 生产淀粉原料的条件 ◆ 淀粉含量高、产量大、副产品利用率高 ◆ 原料加工、贮藏、销售容易 ◆ 价格便宜 ◆ 不与人争口粮 2、 原料含淀粉量 ◆ 甘薯 19-29.5% 玉米 50-66.5% ◆ 甘薯干 68.08% 高粱 58.11% ◆ 马铃薯 15-29.7% 豆类 54.60% ◆ 马铃薯干 63.48% 小麦 58-76% ◆ 木薯 20-31.5% 粳米 77.64% 含淀粉的作物种类很多,根据原料的来源、性质、用途及经济可行性,用于工业提取淀 粉的原料主要是玉米,其次还有马铃薯、木薯、甘薯等。 三、淀粉的理化性质 (一)淀粉的组织结构 1、淀粉粒的形态 ◼ 形状:球形(小麦、玉米)、卵形(马铃薯、木薯)、多边形(大米、 燕麦) ◼ 大小:2-120um ◼ 密度:10-20%含水量的淀粉密度为 1.5g/cm3 2、淀粉粒的结构 ◆ 环层结构 ◼ 环纹、轮纹 ◼ 核:同心环纹、偏心环纹 ◼ 单粒、复粒、半复粒 ◆ 晶体结构 ◼ 双折射性和偏光十字 ◼ 晶型(以 x 射线衍射):A 型(禾谷类)、 B 型(薯类、豆类)、 C 型(薯类、豆类) (二)淀粉主要性质 1、糊化(α-淀粉) ◼ 含义:将淀粉乳加热,淀粉颗粒可逆性吸水膨胀,加热至某一温度时, 颗粒突然膨胀,晶体结构消失,逐步变成粘稠的糊状物质,这 种现象称为淀粉糊化。 ◼ 温度:发生糊化所需的温度称为糊化温度。(55-78℃) ◼ 本质:水分子进入淀粉粒中,结晶相和无定形相的淀粉分子之间的氢 键断裂,破坏了淀粉分子间的缔合状态,分散在水中成为亲水 性的胶体溶液。 ◼ 影响糊化温度的因素

◆ 颗粒大小:小颗粒,结构紧密,糊化温度↗。 ◆ 直链含量:含量多,分子结合力强,糊化温度↗。 ◆ 电解质:电解质可破坏分子间氢键,糊化温度↘。 ◆ 非质子有机溶剂:如二甲基亚矾、脲等,促进糊化,糊化温度↘。 ◆ 物理因素:强烈研磨、挤压、蒸煮、射线等,促进糊化,糊化温 度↘。 ◆ 化学因素:酯化、醚化,糊化温度↗。 ◆ 糖、盐:破坏水化膜,降低水分活度,糊化温度↗。 ◆ 脂类:淀粉与硬脂酸合成的复合物,糊化温度↗。 ◆ 亲水胶体:明胶、干酪素、CMC、等与淀粉争水,糊化温度↗。 ◆ 酸解和交联:增加分子间形成氢键的能力,糊化温度↗。 ◆ 生长环境:在高温下,糊化温度↗。 2、回生(老化、凝沉、β-淀粉) ◼ 含义:淀粉稀溶液或淀粉糊在低温下静置一定时间,混浊度增加, 溶解度降低,甚至出现沉淀,如果冷却速度快,溶胶体就 会变成凝胶体,这种现象称为淀粉老化。 ◼ 温度: 发生老化所需的温度称为老化温度。(0-4℃) ◼ 本质:糊化的淀粉分子在温度降低时,由于分子运动减慢,此时 直链淀粉分子和支链分子的分支都回头趋向于平行排列, 互相靠拢,彼此以氢键结合,重新组成混合的微晶束。 ◼ 影响老化的因素 ◆ 分子组成:直链淀粉易于老化。 ◆ 分子大小:中等长度的易于老化。 ◆ 溶液浓度:30-60%的易于老化。 ◆ 冷却速度:缓冻易于老化。 ◆ PH 值:中性的易于老化。 ◆ 各种抗老化无机离子:CNS- > PO4 3-> CO3 2->I - >NO3 ->Br- > Cl- >Ba2+ >Sr2+ >Ca2+ >K + >Na+ 第二节 玉米淀粉生产 一、 玉米子粒的结构及化学组成 玉米是世界上主要粮食作物之一,在农业生产中占有重要的地位,世界上美国为玉米最 大的生产国,年产 2 亿多吨,占全世界玉米总产量的 46%。中国玉米产量为 1.1 亿 t 左右, 居世界第 2 位。 玉米有很多类型,如马齿型、半马齿型、硬粒型、甜质型、糯质型、爆裂型、高直链淀 粉型、高赖氨酸型和高油型等。世界上大面积种植的主要是马齿型、半马齿型和硬粒型玉米, 适合生产淀粉的原料主要是马齿型,糯质型和高直链淀粉型玉米是专用淀粉的原料。 1 玉米子粒的结构特征

◆ 颗粒大小:小颗粒,结构紧密,糊化温度↗。 ◆ 直链含量:含量多,分子结合力强,糊化温度↗。 ◆ 电解质:电解质可破坏分子间氢键,糊化温度↘。 ◆ 非质子有机溶剂:如二甲基亚矾、脲等,促进糊化,糊化温度↘。 ◆ 物理因素:强烈研磨、挤压、蒸煮、射线等,促进糊化,糊化温 度↘。 ◆ 化学因素:酯化、醚化,糊化温度↗。 ◆ 糖、盐:破坏水化膜,降低水分活度,糊化温度↗。 ◆ 脂类:淀粉与硬脂酸合成的复合物,糊化温度↗。 ◆ 亲水胶体:明胶、干酪素、CMC、等与淀粉争水,糊化温度↗。 ◆ 酸解和交联:增加分子间形成氢键的能力,糊化温度↗。 ◆ 生长环境:在高温下,糊化温度↗。 2、回生(老化、凝沉、β-淀粉) ◼ 含义:淀粉稀溶液或淀粉糊在低温下静置一定时间,混浊度增加, 溶解度降低,甚至出现沉淀,如果冷却速度快,溶胶体就 会变成凝胶体,这种现象称为淀粉老化。 ◼ 温度: 发生老化所需的温度称为老化温度。(0-4℃) ◼ 本质:糊化的淀粉分子在温度降低时,由于分子运动减慢,此时 直链淀粉分子和支链分子的分支都回头趋向于平行排列, 互相靠拢,彼此以氢键结合,重新组成混合的微晶束。 ◼ 影响老化的因素 ◆ 分子组成:直链淀粉易于老化。 ◆ 分子大小:中等长度的易于老化。 ◆ 溶液浓度:30-60%的易于老化。 ◆ 冷却速度:缓冻易于老化。 ◆ PH 值:中性的易于老化。 ◆ 各种抗老化无机离子:CNS- > PO4 3-> CO3 2->I - >NO3 ->Br- > Cl- >Ba2+ >Sr2+ >Ca2+ >K + >Na+ 第二节 玉米淀粉生产 一、 玉米子粒的结构及化学组成 玉米是世界上主要粮食作物之一,在农业生产中占有重要的地位,世界上美国为玉米最 大的生产国,年产 2 亿多吨,占全世界玉米总产量的 46%。中国玉米产量为 1.1 亿 t 左右, 居世界第 2 位。 玉米有很多类型,如马齿型、半马齿型、硬粒型、甜质型、糯质型、爆裂型、高直链淀 粉型、高赖氨酸型和高油型等。世界上大面积种植的主要是马齿型、半马齿型和硬粒型玉米, 适合生产淀粉的原料主要是马齿型,糯质型和高直链淀粉型玉米是专用淀粉的原料。 1 玉米子粒的结构特征

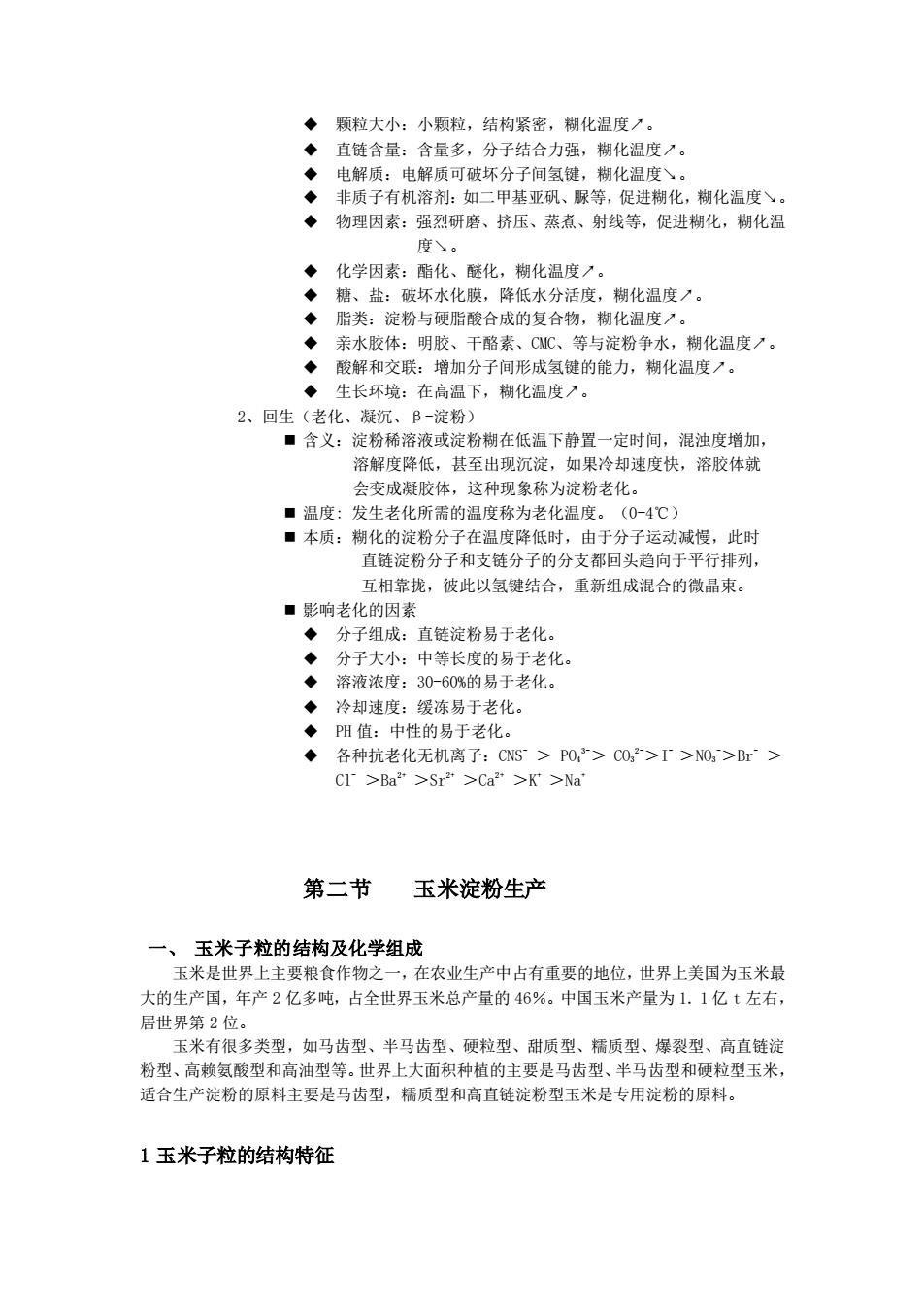

玉米的子粒在植物学上称颖果。比其他禾谷类作物的子粒大,形状为扁长形,平均大小 为 12 mm×8 mm×4 mm,质量为 150~600 mg,平均为 350 mg。 玉米子粒的表面覆盖着皮层,它是由坚硬而紧密的细胞(果皮)和一层很薄的不具备细胞 构造的半透明膜(种皮)所组成。皮层保护玉米子粒免受寄生霉菌及有害液体的侵蚀。种皮所 含的色素决定了子粒的颜色,皮层约占子粒质量的 5.3 %。 在皮层的下部是胚芽和胚乳。胚芽位于靠近子粒基部的位置,占子粒纵切面面积近 1/ 3,占子粒质量的 8%~14%,胚芽是玉米植株的幼小生命体,在适宜的条件下,可萌发长 成新的植株,繁育后代。胚芽含油量高,营养丰富,韧性强。 胚乳是子粒的主要部分,胚乳细胞里充满了淀粉。胚乳的最外层是由巨大的透明细胞所 组成,称为糊粉层。靠近糊粉层分布着角状胚乳,里面含有淀粉颗粒。这些颗粒一般呈多面 体,凸凹不平而细小。这些颗粒总是不能占满细胞的膜体,细胞之间由粒状的蛋白质沉积物 充填。胚乳的粉质部分分布在玉米子粒内部,其淀粉粒为圆形,比较大,这些颗粒充满细胞 膜体,颗粒相互之间几乎不联结。胚乳约占子粒质量的 82%。 2 玉米子粒的化学组成 玉米子粒的化学组成主要是淀粉,约占子粒质量的 71.8%,这是把玉米作为淀粉生产 原料的主要依据。除此之外,还含有蛋白质、油脂、纤维素、可溶性糖、矿物质等。玉米子 粒的含水量一般在 15%左右(表 5—1)。 表 5-1 马齿型玉米的化学组成 淀粉 71.8% 可溶性糖 20% 蛋白质 9.6% 纤维素 2.9% 脂肪 4.6% 水 15.0% 灰分 1.4% 密度 44.0 kg/m3 玉米子粒结构的不同部分所含的化学成分的量是不同的,淀粉主要含在胚乳中,胚中脂 肪含量最高,皮层主要含纤维素及灰分。胚芽中除脂肪外,蛋白质、灰分及可溶性糖含量也 较高,见表 5—2。 表 5-2 马齿型玉米各部分的化学组成 占子粒% 淀粉 蛋白质 脂肪 灰分 可溶性糖 胚芽 11.5 8.3 18.5 34.4 10.3 11.0 胚乳 82.3 86.6 8.6 0.86 0.31 0.61 种皮 0.8 5.3 9.7 3.8 1.7 1.5 果皮 5.3 7.3 3.5 0.98 0.07 0.34 3 玉米子粒的特征与淀粉生产工艺的关系 从玉米子粒中提取淀粉需要把子粒的各种化学组分进行有效地分离,以便最大程度地提 纯淀粉,并回收其他成分。湿磨是目前惟一有效的方法。 风干状态的玉米子粒,含水量在 15%左右,子粒坚硬,机械强度大,子粒内部各个结 构部分及各种化学组分紧密结合在一起,加工时要根据子粒的特点和各种化学组分相互结合 的状况采用适当的工艺方法进行分离

玉米的子粒在植物学上称颖果。比其他禾谷类作物的子粒大,形状为扁长形,平均大小 为 12 mm×8 mm×4 mm,质量为 150~600 mg,平均为 350 mg。 玉米子粒的表面覆盖着皮层,它是由坚硬而紧密的细胞(果皮)和一层很薄的不具备细胞 构造的半透明膜(种皮)所组成。皮层保护玉米子粒免受寄生霉菌及有害液体的侵蚀。种皮所 含的色素决定了子粒的颜色,皮层约占子粒质量的 5.3 %。 在皮层的下部是胚芽和胚乳。胚芽位于靠近子粒基部的位置,占子粒纵切面面积近 1/ 3,占子粒质量的 8%~14%,胚芽是玉米植株的幼小生命体,在适宜的条件下,可萌发长 成新的植株,繁育后代。胚芽含油量高,营养丰富,韧性强。 胚乳是子粒的主要部分,胚乳细胞里充满了淀粉。胚乳的最外层是由巨大的透明细胞所 组成,称为糊粉层。靠近糊粉层分布着角状胚乳,里面含有淀粉颗粒。这些颗粒一般呈多面 体,凸凹不平而细小。这些颗粒总是不能占满细胞的膜体,细胞之间由粒状的蛋白质沉积物 充填。胚乳的粉质部分分布在玉米子粒内部,其淀粉粒为圆形,比较大,这些颗粒充满细胞 膜体,颗粒相互之间几乎不联结。胚乳约占子粒质量的 82%。 2 玉米子粒的化学组成 玉米子粒的化学组成主要是淀粉,约占子粒质量的 71.8%,这是把玉米作为淀粉生产 原料的主要依据。除此之外,还含有蛋白质、油脂、纤维素、可溶性糖、矿物质等。玉米子 粒的含水量一般在 15%左右(表 5—1)。 表 5-1 马齿型玉米的化学组成 淀粉 71.8% 可溶性糖 20% 蛋白质 9.6% 纤维素 2.9% 脂肪 4.6% 水 15.0% 灰分 1.4% 密度 44.0 kg/m3 玉米子粒结构的不同部分所含的化学成分的量是不同的,淀粉主要含在胚乳中,胚中脂 肪含量最高,皮层主要含纤维素及灰分。胚芽中除脂肪外,蛋白质、灰分及可溶性糖含量也 较高,见表 5—2。 表 5-2 马齿型玉米各部分的化学组成 占子粒% 淀粉 蛋白质 脂肪 灰分 可溶性糖 胚芽 11.5 8.3 18.5 34.4 10.3 11.0 胚乳 82.3 86.6 8.6 0.86 0.31 0.61 种皮 0.8 5.3 9.7 3.8 1.7 1.5 果皮 5.3 7.3 3.5 0.98 0.07 0.34 3 玉米子粒的特征与淀粉生产工艺的关系 从玉米子粒中提取淀粉需要把子粒的各种化学组分进行有效地分离,以便最大程度地提 纯淀粉,并回收其他成分。湿磨是目前惟一有效的方法。 风干状态的玉米子粒,含水量在 15%左右,子粒坚硬,机械强度大,子粒内部各个结 构部分及各种化学组分紧密结合在一起,加工时要根据子粒的特点和各种化学组分相互结合 的状况采用适当的工艺方法进行分离

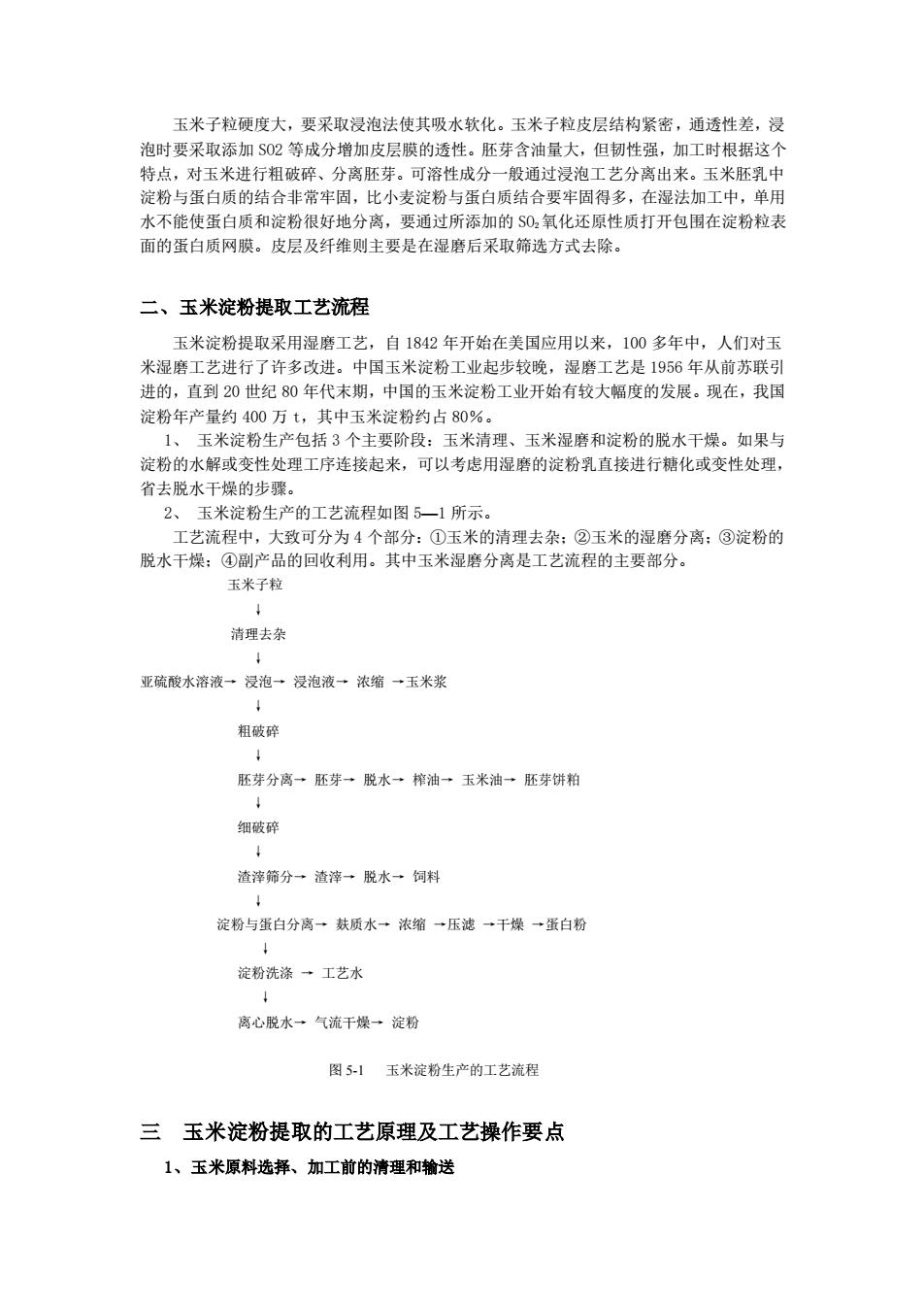

玉米子粒硬度大,要采取浸泡法使其吸水软化。玉米子粒皮层结构紧密,通透性差,浸 泡时要采取添加 SO2 等成分增加皮层膜的透性。胚芽含油量大,但韧性强,加工时根据这个 特点,对玉米进行粗破碎、分离胚芽。可溶性成分一般通过浸泡工艺分离出来。玉米胚乳中 淀粉与蛋白质的结合非常牢固,比小麦淀粉与蛋白质结合要牢固得多,在湿法加工中,单用 水不能使蛋白质和淀粉很好地分离,要通过所添加的 SO2 氧化还原性质打开包围在淀粉粒表 面的蛋白质网膜。皮层及纤维则主要是在湿磨后采取筛选方式去除。 二、玉米淀粉提取工艺流程 玉米淀粉提取采用湿磨工艺,自 1842 年开始在美国应用以来,100 多年中,人们对玉 米湿磨工艺进行了许多改进。中国玉米淀粉工业起步较晚,湿磨工艺是 1956 年从前苏联引 进的,直到 20 世纪 80 年代末期,中国的玉米淀粉工业开始有较大幅度的发展。现在,我国 淀粉年产量约 400 万 t,其中玉米淀粉约占 80%。 1、 玉米淀粉生产包括 3 个主要阶段:玉米清理、玉米湿磨和淀粉的脱水干燥。如果与 淀粉的水解或变性处理工序连接起来,可以考虑用湿磨的淀粉乳直接进行糖化或变性处理, 省去脱水干燥的步骤。 2、 玉米淀粉生产的工艺流程如图 5—1 所示。 工艺流程中,大致可分为 4 个部分:①玉米的清理去杂;②玉米的湿磨分离;③淀粉的 脱水干燥;④副产品的回收利用。其中玉米湿磨分离是工艺流程的主要部分。 玉米子粒 ↓ 清理去杂 ↓ 亚硫酸水溶液→ 浸泡→ 浸泡液→ 浓缩 →玉米浆 ↓ 粗破碎 ↓ 胚芽分离→ 胚芽→ 脱水→ 榨油→ 玉米油→ 胚芽饼粕 ↓ 细破碎 ↓ 渣滓筛分→ 渣滓→ 脱水→ 饲料 ↓ 淀粉与蛋白分离→ 麸质水→ 浓缩 →压滤 →干燥 →蛋白粉 ↓ 淀粉洗涤 → 工艺水 ↓ 离心脱水→ 气流干燥→ 淀粉 图 5-1 玉米淀粉生产的工艺流程 三 玉米淀粉提取的工艺原理及工艺操作要点 1、玉米原料选择、加工前的清理和输送

玉米子粒硬度大,要采取浸泡法使其吸水软化。玉米子粒皮层结构紧密,通透性差,浸 泡时要采取添加 SO2 等成分增加皮层膜的透性。胚芽含油量大,但韧性强,加工时根据这个 特点,对玉米进行粗破碎、分离胚芽。可溶性成分一般通过浸泡工艺分离出来。玉米胚乳中 淀粉与蛋白质的结合非常牢固,比小麦淀粉与蛋白质结合要牢固得多,在湿法加工中,单用 水不能使蛋白质和淀粉很好地分离,要通过所添加的 SO2 氧化还原性质打开包围在淀粉粒表 面的蛋白质网膜。皮层及纤维则主要是在湿磨后采取筛选方式去除。 二、玉米淀粉提取工艺流程 玉米淀粉提取采用湿磨工艺,自 1842 年开始在美国应用以来,100 多年中,人们对玉 米湿磨工艺进行了许多改进。中国玉米淀粉工业起步较晚,湿磨工艺是 1956 年从前苏联引 进的,直到 20 世纪 80 年代末期,中国的玉米淀粉工业开始有较大幅度的发展。现在,我国 淀粉年产量约 400 万 t,其中玉米淀粉约占 80%。 1、 玉米淀粉生产包括 3 个主要阶段:玉米清理、玉米湿磨和淀粉的脱水干燥。如果与 淀粉的水解或变性处理工序连接起来,可以考虑用湿磨的淀粉乳直接进行糖化或变性处理, 省去脱水干燥的步骤。 2、 玉米淀粉生产的工艺流程如图 5—1 所示。 工艺流程中,大致可分为 4 个部分:①玉米的清理去杂;②玉米的湿磨分离;③淀粉的 脱水干燥;④副产品的回收利用。其中玉米湿磨分离是工艺流程的主要部分。 玉米子粒 ↓ 清理去杂 ↓ 亚硫酸水溶液→ 浸泡→ 浸泡液→ 浓缩 →玉米浆 ↓ 粗破碎 ↓ 胚芽分离→ 胚芽→ 脱水→ 榨油→ 玉米油→ 胚芽饼粕 ↓ 细破碎 ↓ 渣滓筛分→ 渣滓→ 脱水→ 饲料 ↓ 淀粉与蛋白分离→ 麸质水→ 浓缩 →压滤 →干燥 →蛋白粉 ↓ 淀粉洗涤 → 工艺水 ↓ 离心脱水→ 气流干燥→ 淀粉 图 5-1 玉米淀粉生产的工艺流程 三 玉米淀粉提取的工艺原理及工艺操作要点 1、玉米原料选择、加工前的清理和输送