第5章电控汽油机的排放控制系统 5.1概述 5.2三元催化转换器与闭环控制 5.3燃油蒸发排放控制系统 5.4废气再循环(EG)控制 5.5曲轴箱强制通风系统 冬5.6二次空气喷射系统 主讲:丘德龙

第5章 电控汽油机的排放控制系统 ❖5.1 概述 ❖5.2 三元催化转换器与闭环控制 ❖5.3 燃油蒸发排放控制系统 ❖5.4 废气再循环(EGR)控制 ❖5.5 曲轴箱强制通风系统 ❖5.6 二次空气喷射系统 ❖主讲:丘德龙

第5章电控汽油机的排放控制系统 【知识目标】: 1)了解汽车排放污染的生成机理与危害; 2)熟悉电控汽油机排放污染的控制方法; 3)掌握废气再循环(EGR)系统、曲轴箱强制通风系统、 二次空气喷射系统、三元催化转换器、燃油蒸发排放控制系 统的结构及工作原理。 【技能目标】: 能够对废气再循环(EGR)系统、曲轴箱强制通风系统 ,二次空气喷射系统、三元催化转换器、燃油蒸发排放控制 系统进行检测。 主讲:丘德龙

【知识目标】: 1)了解汽车排放污染的生成机理与危害; 2)熟悉电控汽油机排放污染的控制方法; 3)掌握废气再循环(EGR)系统、曲轴箱强制通风系统、 二次空气喷射系统、三元催化转换器、燃油蒸发排放控制系 统的结构及工作原理。 【技能目标】: 能够对废气再循环(EGR)系统、曲轴箱强制通风系统 、二次空气喷射系统、三元催化转换器、燃油蒸发排放控制 系统进行检测。 第5章 电控汽油机的排放控制系统 ❖主讲:丘德龙

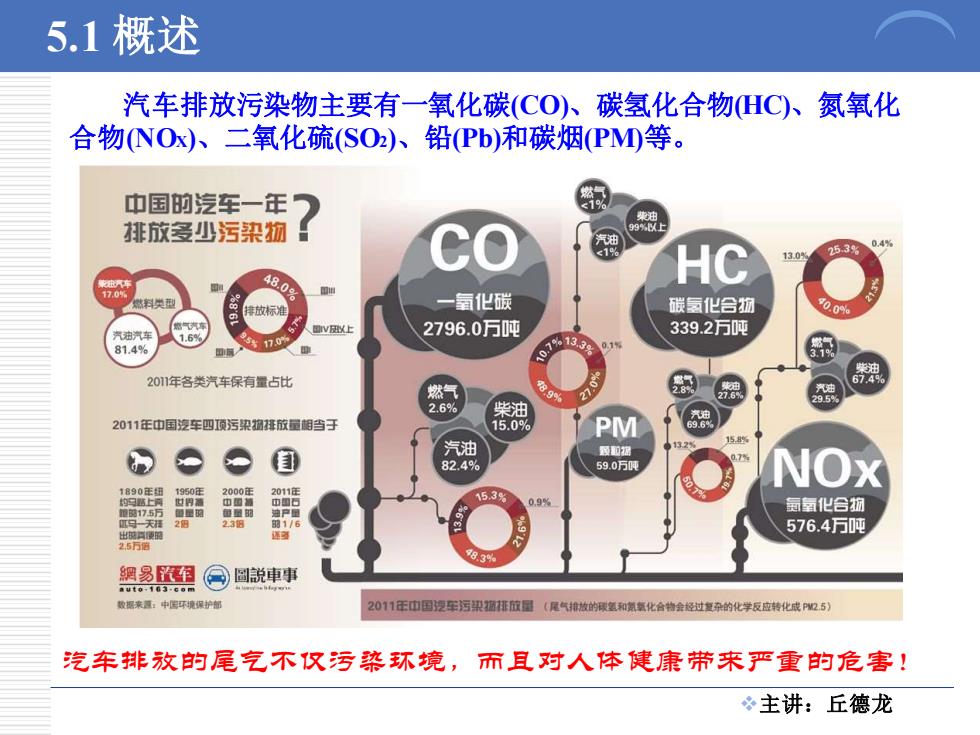

5.1概述 汽车排放污染物主要有一氧化碳(CO)、碳氢化合物C)、氮氧化 合物NOx)、二氧化硫(SO2)、铅Pb)和碳烟PM)等。 中国的汽车一年 排放爱少污染物 HC 130 一氧化碳 碳氨化合物 6 2796.0万吨 339.2万吨 31.4% 2011年各类汽车保有量占比 69 柴油 2011年中国凌车四顶污染物锋放量朗当于 15.0% PM D 到福 32.4% 59.0万 175万 到 氨富化合物 23 576.4万吨 25万 網易军©图脱車事 auto-103.com 数据来:中环境保护都 2011正由国浮车污果指杯位国(尾气排放的限氢和数氢化合物金经过复杂的化学反应转化成W25) 汽车排放的尾气不仅污染环境,而且对人体健康带来严重的危害! 主讲:丘德龙

5.1 概述 汽车排放污染物主要有一氧化碳(CO)、碳氢化合物(HC)、氮氧化 合物(NOX)、二氧化硫(SO2)、铅(Pb)和碳烟(PM)等。 汽车排放的尾气不仅污染环境,而且对人体健康带来严重的危害! ❖主讲:丘德龙

5.1概述 5.1.1汽车排放污染的生成机理与危害 1.一氧化碳(C0) 【生成机理】)燃烧不完全(空气不足或者空气中氧含量不足:混 合气的掺混不均匀);2)高温条件下C02与H0的离解反应。 {离解又称解离,指化合物分裂而形成离子或原子团的过程。} 【危害】人吸入后与体内血红蛋白结合成一氧化碳-血红蛋白,将降低 血液吸收和运送氧的能力,容易造成低氧血症,导致组织缺氧。当吸入 CO达0.3%(体积)时,可致人死亡。 【改进措施】 T元下求 促进形成良好 质量混合气, 适当提高燃烧 温度。 头瘗 恶心 眩晕 呼吸困难 衰竭 主讲:丘德龙

5.1 概述 5.1.1 汽车排放污染的生成机理与危害 【生成机理】1)燃烧不完全(空气不足或者空气中氧含量不足;混 合气的掺混不均匀);2)高温条件下CO2与H2O的离解反应。 {离解又称解离,指化合物分裂而形成离子或原子团的过程。} 1. 一氧化碳(CO) 【危害】人吸入后与体内血红蛋白结合成一氧化碳-血红蛋白,将降低 血液吸收和运送氧的能力,容易造成低氧血症,导致组织缺氧。当吸入 CO达0.3%(体积)时,可致人死亡。 【改进措施】 促进形成良好 质量混合气, 适当提高燃烧 温度。 ❖主讲:丘德龙

5.1.1汽车排放污染的生成机理与危害 2.碳氢化合物(HC) 【来源】包括未燃和未完全燃烧的燃油蒸汽;供油系统中燃料的蒸发 和滴漏。尾气HC占总量的60%;曲轴箱窜气HC占总量的25%;供油 系统的蒸气占HC总量的15%~20%左右。 【成因】: 1)混合气过浓,燃烧不完全,则未燃烧的燃料或燃烧过程中生成的 HC增加; 2)混合气过稀,或缸内废气过多时,则可能引起火焰不充分甚至完 全断火,致使排气中的HC浓度显著增加。 3)缸壁激冷效应; 4)缝隙效应。 主讲:丘德龙

5.1.1 汽车排放污染的生成机理与危害 【来源】包括未燃和未完全燃烧的燃油蒸汽;供油系统中燃料的蒸发 和滴漏。尾气HC占总量的60%;曲轴箱窜气HC占总量的25%;供油 系统的蒸气占HC总量的15%~20%左右。 2. 碳氢化合物(HC) 【成因】: 1)混合气过浓,燃烧不完全,则未燃烧的燃料或燃烧过程中生成的 HC增加; 2)混合气过稀,或缸内废气过多时,则可能引起火焰不充分甚至完 全断火,致使排气中的HC浓度显著增加。 3)缸壁激冷效应; 4)缝隙效应。 ❖主讲:丘德龙