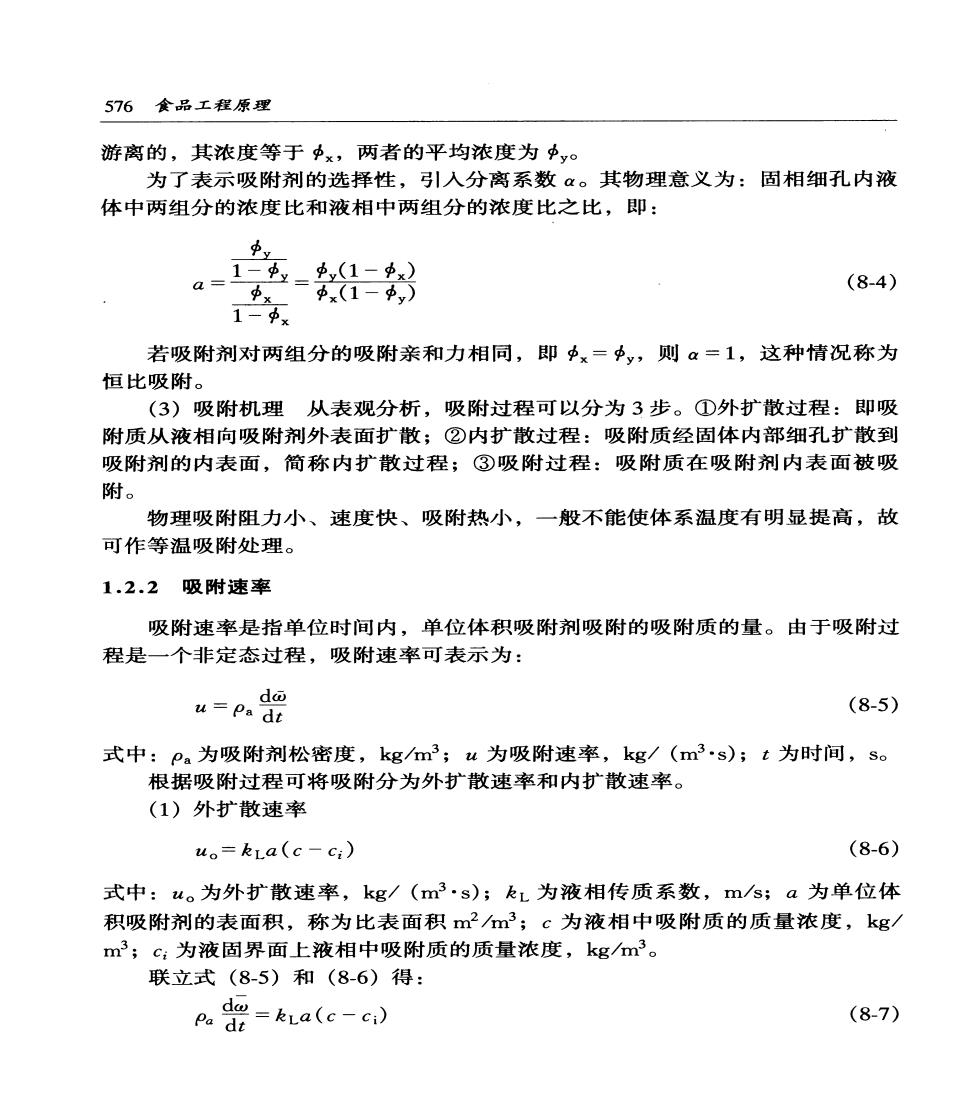

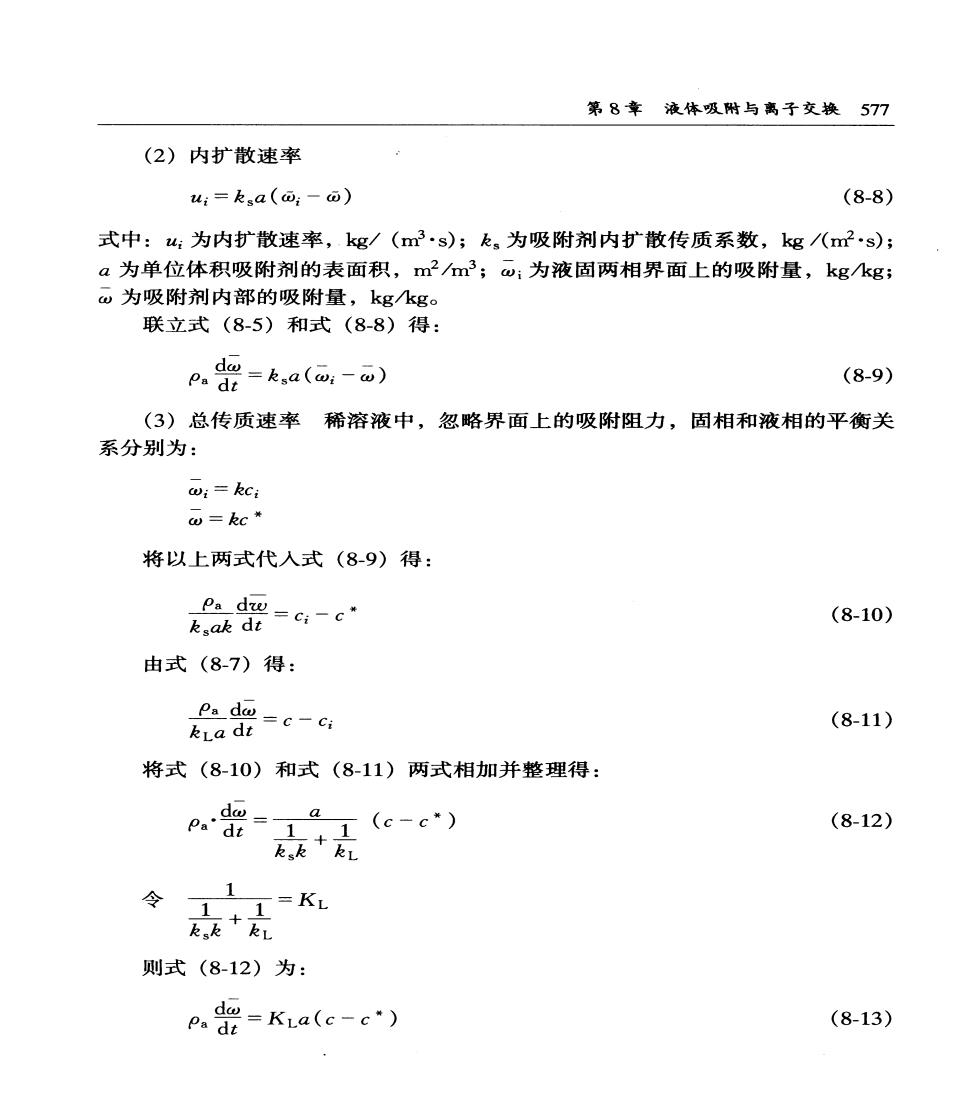

第8章液体吸附与离子交换575 略不计,则可将该液体吸附看做单组分吸附,如糖液和植物油的脱色吸附。 对于稀溶液,参照享利定律,可以推得固相浓度与液相浓度之间成线性关 系,即: 0=k·c* (8-1) 式中:为吸附质在固相中的质量分数,kgkg;k为与温度有关的吸附常数, m3kg;c”为吸附质与固相浓度成平衡的液相质量浓度,kgm3。 另外工业上还常用弗罗因德利希方程(Freundlich)解释吸附现象。 w=kc为 (8-2) CH5COOH浓度c 式中为与吸附剂性质、吸附温度有关的常 0.05 0.10 0.1s 数,一般在2~10之间易吸附,小于0.5时, 吸附有困难,吸附质溶解度越小,吸附越容 易, 吸附温度越高,吸附吸附能力越小。 图8-1为活性炭在25℃下分别从水溶 液中吸附醋酸和从苯溶液中吸附苯甲酸时 的吸附等温线,基本符合弗罗因德利希方 2 程,在双对数坐标图中该方程为一直线, CH,COOH浓度c· 斜率为,截距为nk。 1.醋酸水溶液2.苯甲酸的苯溶液 图81单组分体系的吸附平衡 实际生产中,总的吸附量不能直接测 (25℃活性炭吸附) 定,所以,常用表观吸附量表示吸附剂的 1.0 线 吸附量。设质量为m的吸附剂与体积为、浓度 0.8 为co的溶液平衡后溶液浓度降为c·,忽略吸附前 后溶液体积的减少,则表观吸附量为: 0.4 m,=升(c0-c) (8-3) 0.2 (2)双组分吸附当吸附剂对溶剂的吸附不可 00.20.40.60.81.0 忽略时,即按双组分吸附的情况处理,设液体中溶 中 质的体积分数为中x,固体中溶质的体积分数为中, 图8-2双组分体系的 以中x一中y曲线表示其平衡关系,如图8-2所示。 吸附平衡 其中中,为吸附剂细孔中液体的平均浓度,细孔中 的液体可分为两部分, 一部分是被吸附剂吸附住的,其浓度大于中、,一部分是

576食品工程原理 游离的,其浓度等于中x,两者的平均浓度为中y。 为了表示吸附剂的选择性,引入分离系数α。其物理意义为:固相细孔内液 体中两组分的浓度比和液相中两组分的浓度比之比,即: a=克=,- 中 中(1-中v) (8-4) 1-中x 若吸附剂对两组分的吸附亲和力相同,即中x=中y,则。=1,这种情况称为 恒比吸附。 (3)吸附机理从表观分析,吸附过程可以分为3步。①外扩散过程:即吸 附质从液相向吸附剂外表面扩散;②内扩散过程:吸附质经固体内部细孔扩散到 吸附剂的内表面,简称内扩散过程;③吸附过程:吸附质在吸附剂内表面被吸 附。 物理吸附阻力小、速度快、吸附热小,一般不能使体系温度有明显提高,故 可作等温吸附处理。 1.2.2吸附速率 吸附速率是指单位时间内,单位体积吸附剂吸附的吸附质的量。由于吸附过 程是一个非定态过程,吸附速率可表示为: u=p.股 (8-5) 式中:Pa为吸附剂松密度,kgm3;u为吸附速率,kg/(m3·s);t为时间,so 根据吸附过程可将吸附分为外扩散速率和内扩散速率。 (1)外扩散速率 uo=kLa(c-ci) (8-6) 式中:u。为外扩散速率,kg/(m3·s);kL为液相传质系数,m/s;a为单位体 积吸附剂的表面积,称为比表面积mm3;c为液相中吸附质的质量浓度,kg m3;c:为液固界面上液相中吸附质的质量浓度,kgm3。 联立式(8-5)和(8-6)得: A=Lua(c-c) (8-7)

第8章液体吸附与离子交换577 (2)内扩散速率 ui=ksa(;-) (8-8) 式中:4:为内扩散速率,kg/(m3·s);k。为吸附剂内扩散传质系数,kg/八(2s); a为单位体积吸附剂的表面积,m2/m3;w;为液固两相界面上的吸附量,kgkg; 0为吸附剂内部的吸附量,kgkg。 联立式(8-5)和式(8-8)得: p.e=ka(@,-@) (8-9) (3)总传质速率稀溶液中,忽略界面上的吸附阻力,固相和液相的平衡关 系分别为: wi=kci w=kc州 将以上两式代入式(89)得: aonk (8-10) 由式(8-7)得: es du=c-ci (8-11) kLa dt 将式(8-10)和式(8-11)两式相加并整理得: a 1(c-c*) (8-12) kk+ 令1 1 则式(8-12)为: d-KLa(e-c) (8-13)

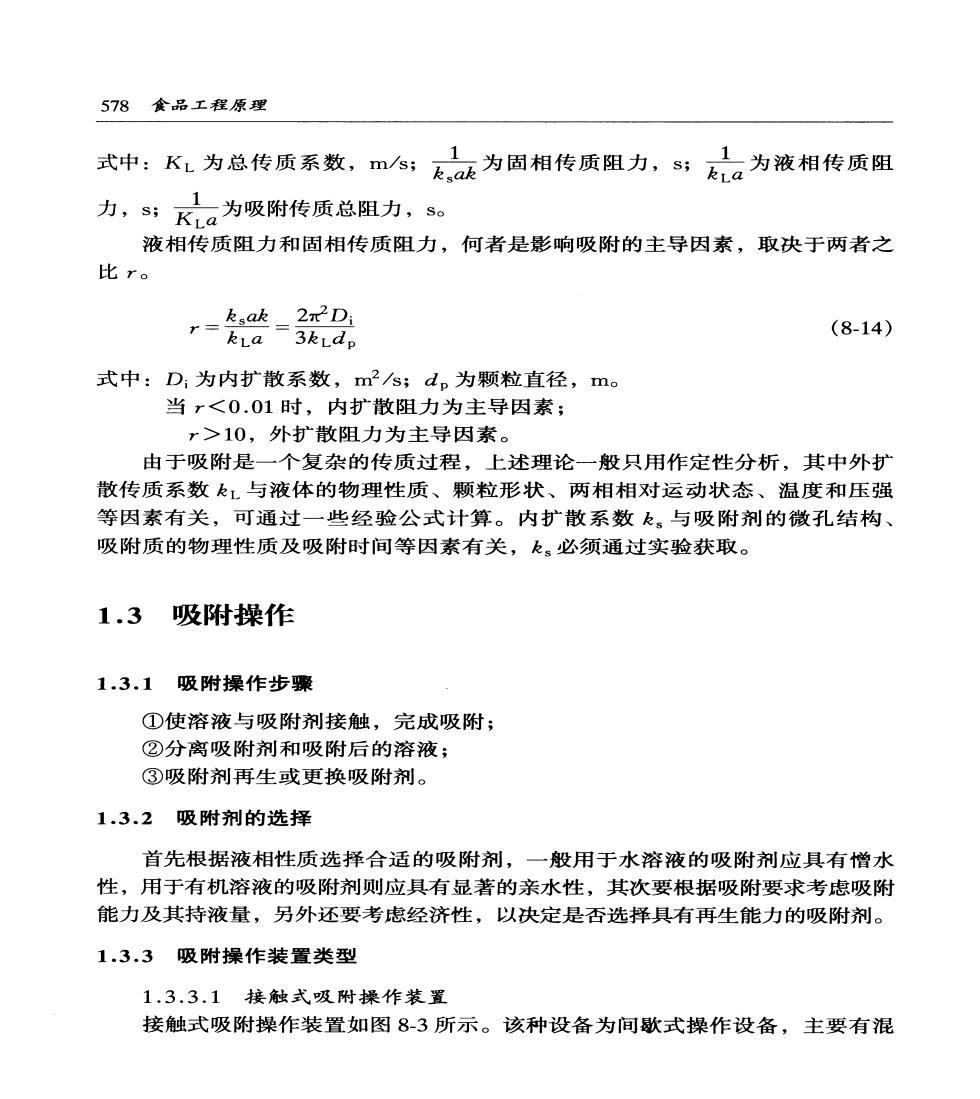

578食品工程原理 式中:KL为总传质系数,ms:k为固相传质阻力,s:a为液相传质阻 力,s;Ka为吸附传质总阻力,s0 液相传质阻力和固相传质阻力,何者是影响吸附的主导因素,取决于两者之 比ro 浩-茶治 (8-14) 式中:D:为内扩散系数,m/s;d。为颗粒直径,mo 当,<0.01时,内扩散阻力为主导因素; r>10,外扩散阻力为主导因素。 由于吸附是一个复杂的传质过程,上述理论一般只用作定性分析,其中外扩 散传质系数k与液体的物理性质、颗粒形状、两相相对运动状态、温度和压强 等因素有关,可通过一些经验公式计算。内扩散系数k。与吸附剂的微孔结构 吸附质的物理性质及吸附时间等因素有关,k。必须通过实验获取。 1.3吸附操作 1.3.1吸附操作步骤 ①使溶液与吸附剂接触,完成吸附; ②分离吸附剂和吸附后的溶液; ③吸附剂再生或更换吸附剂。 1.3.2吸附剂的选择 首先根据液相性质选择合适的吸附剂,一般用于水溶液的吸附剂应具有憎水 性,用于有机溶液的吸附剂则应具有显著的亲水性,其次要根据吸附要求考虑吸附 能力及其持液量,另外还要考虑经济性,以决定是否选择具有再生能力的吸附剂。 1.3.3吸附操作装置类型 1.3.3.1接触式吸附操作装置 接触式吸附操作装置如图83所示。该种设备为间歇式操作设备,主要有混

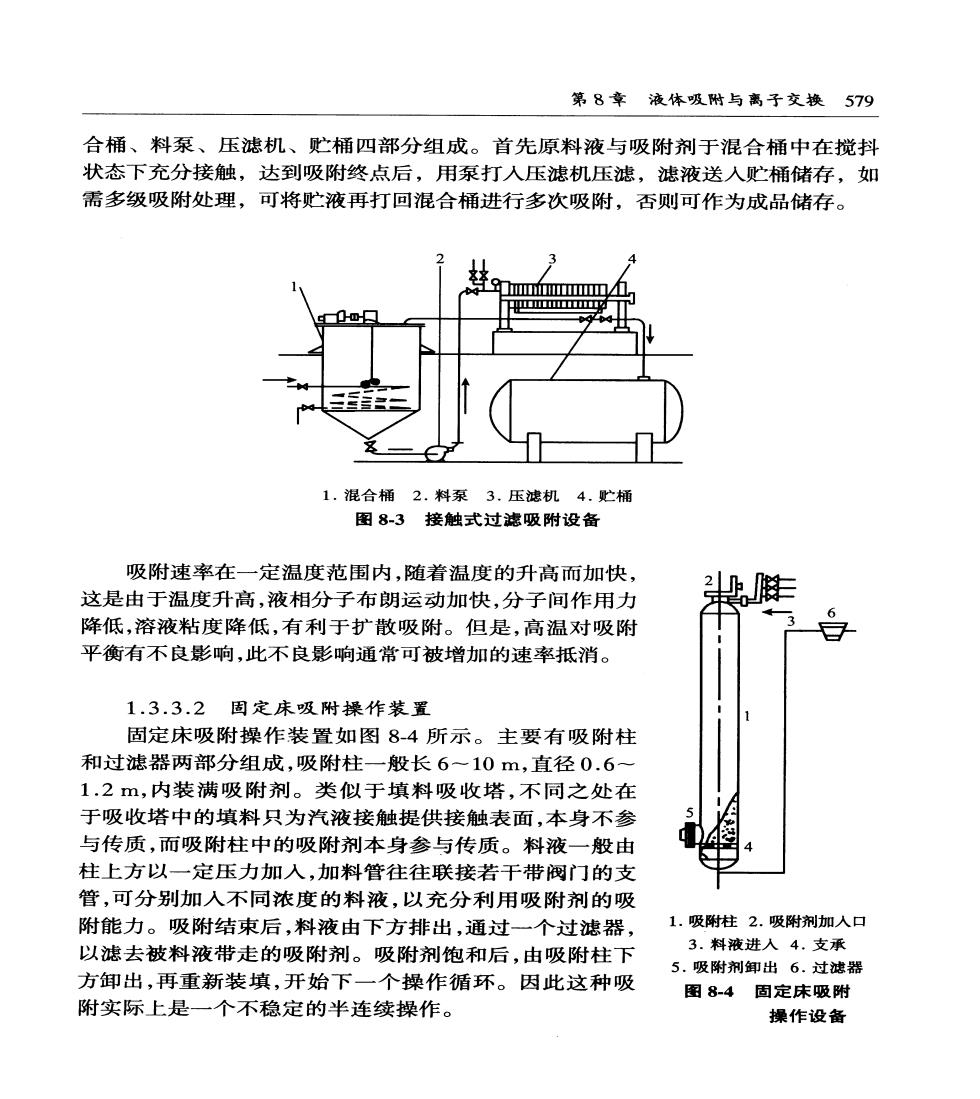

第8章液体吸附与离子交换579 合桶、料泵、压滤机、贮桶四部分组成。首先原料液与吸附剂于混合桶中在搅抖 状态下充分接触,达到吸附终点后,用泵打人压滤机压滤,滤液送入贮桶储存,如 需多级吸附处理,可将贮液再打回混合桶进行多次吸附,否则可作为成品储存。 1.混合桶2.料系3.压滤机4.贮桶 图8-3接触式过滤吸附设备 吸附速率在一定温度范围内,随着温度的升高而加快, 这是由于温度升高,液相分子布朗运动加快,分子间作用力 胜 降低,溶液粘度降低,有利于扩散吸附。但是,高温对吸附 平衡有不良影响,此不良影响通常可被增加的速率抵消。 1.3.3.2固定床吸附操作装置 固定床吸附操作装置如图84所示。主要有吸附柱 和过滤器两部分组成,吸附柱一般长6一10m,直径0.6 1.2m,内装满吸附剂。类似于填料吸收塔,不同之处在 于吸收塔中的填料只为汽液接触提供接触表面,本身不参 与传质,而吸附柱中的吸附剂本身参与传质。料液一般由 柱上方以一定压力加入,加料管往往联接若干带阀门的支 管,可分别加入不同浓度的料液,以充分利用吸附剂的吸 附能力。吸附结束后,料液由下方排出,通过一个过滤器, 1.吸附柱2.吸附剂加人口 以滤去被料液带走的吸附剂。吸附剂饱和后,由吸附柱下 3.料液进人4.支承 5.吸附剂卸出6.过滤器 方卸出,再重新装填,开始下一个操作循环。因此这种吸 图8-4固定床吸附 附实际上是一个不稳定的半连续操作。 操作设备