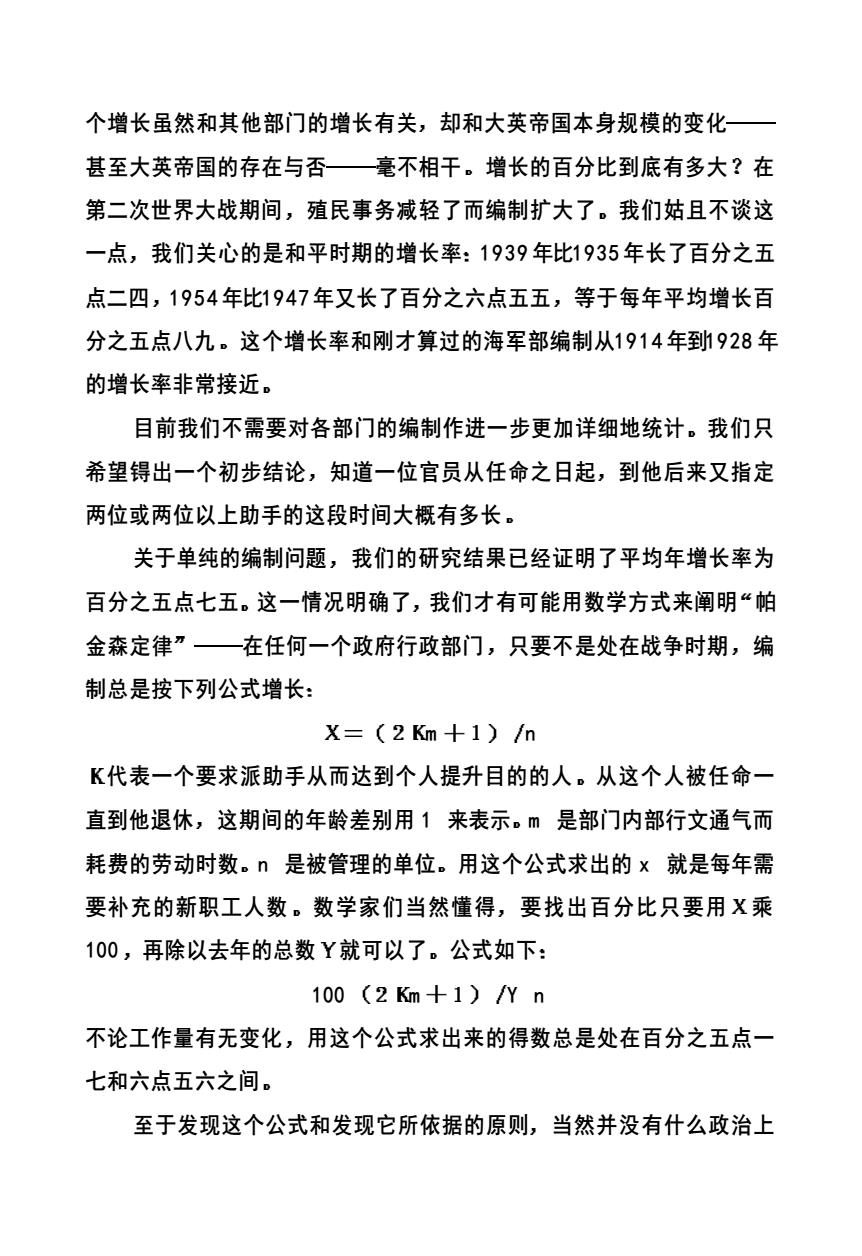

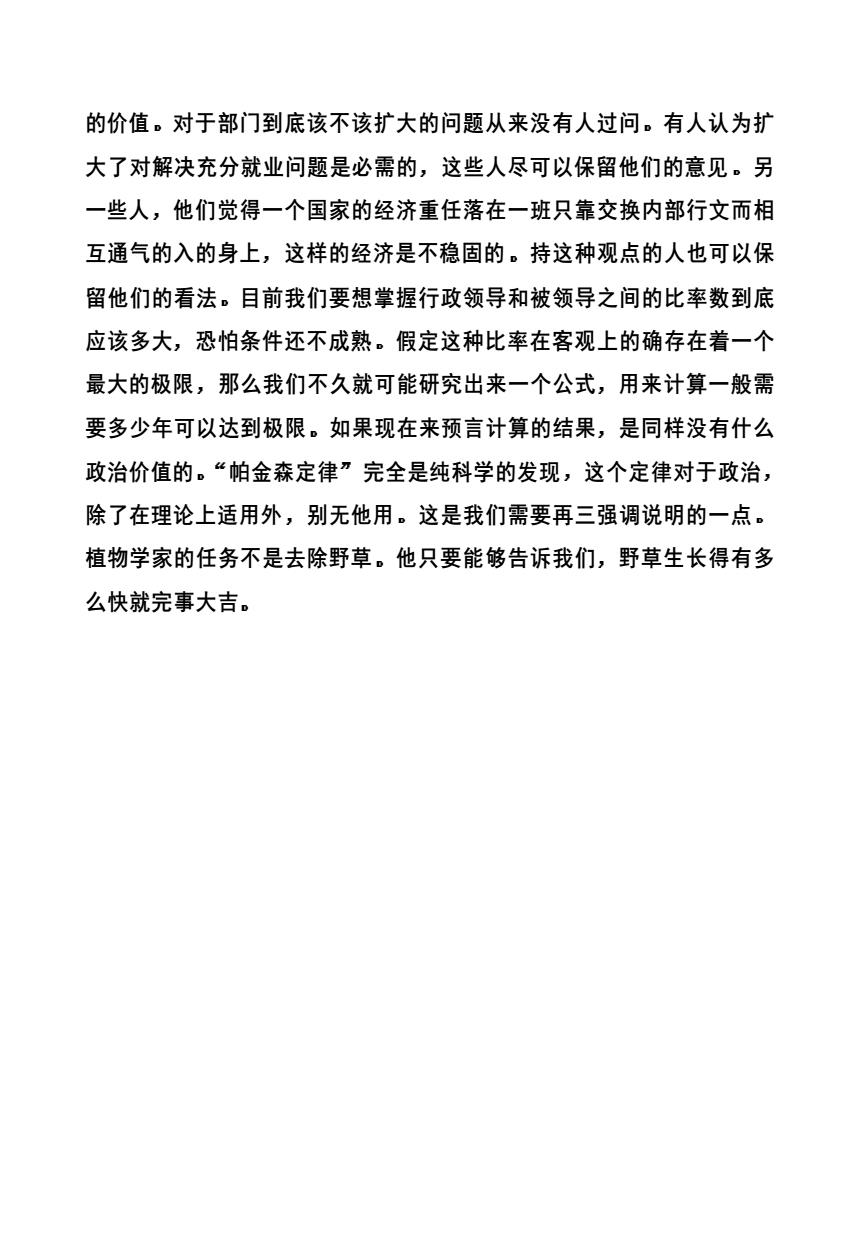

个增长虽然和其他部门的增长有关,却和大英帝国本身规模的变化一 甚至大英帝国的存在与否—毫不相干。增长的百分比到底有多大?在 第二次世界大战期间,殖民事务减轻了而编制扩大了。我们姑且不谈这 一点,我们关心的是和平时期的增长率:1939年比1935年长了百分之五 点二四,1954年比1947年又长了百分之六点五五,等于每年平均增长百 分之五点八九。这个增长率和刚才算过的海军部编制从1914年到928年 的增长率非常接近。 目前我们不需要对各部门的编制作进一步更加详细地统计。我们只 希望锝出一个初步结论,知道一位官员从任命之日起,到他后来又指定 两位或两位以上助手的这段时间大概有多长。 关于单纯的编制问题,我们的研究结果已经证明了平均年增长率为 百分之五点七五。这一情况明确了,我们才有可能用数学方式来阐明“帕 金森定律”一在任何一个政府行政部门,只要不是处在战争时期,编 制总是按下列公式增长: X=(2Km+1)/n K代表一个要求派助手从而达到个人提升目的的人。从这个人被任命一 直到他退休,这期间的年龄差别用1来表示。m是部门内部行文通气而 耗费的劳动时数。n是被管理的单位。用这个公式求出的×就是每年需 要补充的新职工人数。数学家们当然懂得,要找出百分比只要用X乘 100,再除以去年的总数Y就可以了。公式如下: 100(2Km+1)/Yn 不论工作量有无变化,用这个公式求出来的得数总是处在百分之五点一 七和六点五六之间。 至于发现这个公式和发现它所依据的原则,当然并没有什么政治上

个增长虽然和其他部门的增长有关 却和大英帝国本身规模的变化 甚至大英帝国的存在与否 毫不相干 增长的百分比到底有多大 在 第二次世界大战期间 殖民事务减轻了而编制扩大了 我们姑且不谈这 一点 我们关心的是和平时期的增长率 1939 年比1935 年长了百分之五 点二四 1954 年比1947 年又长了百分之六点五五 等于每年平均增长百 分之五点八九 这个增长率和刚才算过的海军部编制从1914 年到1928 年 的增长率非常接近 目前我们不需要对各部门的编制作进一步更加详细地统计 我们只 希望锝出一个初步结论 知道一位官员从任命之日起 到他后来又指定 两位或两位以上助手的这段时间大概有多长 关于单纯的编制问题 我们的研究结果已经证明了平均年增长率为 百分之五点七五 这一情况明确了 我们才有可能用数学方式来阐明 帕 金森定律 在任何一个政府行政部门 只要不是处在战争时期 编 制总是按下列公式增长 m n 代表一个要求派助手从而达到个人提升目的的人 从这个人被任命一 直到他退休 这期间的年龄差别用 1 来表示 m 是部门内部行文通气而 耗费的劳动时数 n 是被管理的单位 用这个公式求出的 x 就是每年需 要补充的新职工人数 数学家们当然懂得 要找出百分比只要用 乘 100 再除以去年的总数 就可以了 公式如下 100 m Y n 不论工作量有无变化 用这个公式求出来的得数总是处在百分之五点一 七和六点五六之间 至于发现这个公式和发现它所依据的原则 当然并没有什么政治上

的价值。对于部门到底该不该扩大的问题从来没有人过问。有人认为扩 大了对解决充分就业问题是必需的,这些人尽可以保留他们的意见。另 一些人,他们觉得一个国家的经济重任落在一班只靠交换内部行文而相 互通气的入的身上,这样的经济是不稳固的。持这种观点的人也可以保 留他们的看法。目前我们要想掌握行政领导和被领导之间的比率数到底 应该多大,恐怕条件还不成熟。假定这种比率在客观上的确存在着一个 最大的极限,那么我们不久就可能研究出来一个公式,用来计算一般需 要多少年可以达到极限。如果现在来预言计算的结果,是同样没有什么 政治价值的。“帕金森定律”完全是纯科学的发现,这个定律对于政治, 除了在理论上适用外,别无他用。这是我们需要再三强调说明的一点。 植物学家的任务不是去除野草。他只要能够告诉我们,野草生长得有多 么快就完事大吉

的价值 对于部门到底该不该扩大的问题从来没有人过问 有人认为扩 大了对解决充分就业问题是必需的 这些人尽可以保留他们的意见 另 一些人 他们觉得一个国家的经济重任落在一班只靠交换内部行文而相 互通气的入的身上 这样的经济是不稳固的 持这种观点的人也可以保 留他们的看法 目前我们要想掌握行政领导和被领导之间的比率数到底 应该多大 恐怕条件还不成熟 假定这种比率在客观上的确存在着一个 最大的极限 那么我们不久就可能研究出来一个公式 用来计算一般需 要多少年可以达到极限 如果现在来预言计算的结果 是同样没有什么 政治价值的 帕金森定律 完全是纯科学的发现 这个定律对于政治 除了在理论上适用外 别无他用 这是我们需要再三强调说明的一点 植物学家的任务不是去除野草 他只要能够告诉我们 野草生长得有多 么快就完事大吉

报考人名单 (或曰:录取的原则) 不论是政府机关,还是商业部门,都会碰上挑选职工的难题。按 照“帕金森定律”不可违抗的规律,录用新人是一项经常性的任务, 问题在于怎样从报考人当中挑选合适的人。我们大家不妨都动动脑 筋,想一想从前用的是什么办法,现在用的又是什么办法,以便确定 录取的原则。 从前的办法—至今并没有完全弃之不用—主要分为英国式的 和中国式的两类。这两类和其他今天时兴的办法相比,明显地更为优 越。英国方式(旧式的)全靠一次面谈,由报考入作自我介绍。 在柳桉木圆桌的四周,围坐着几位年高德劭的先生,他们先让来 者通报姓名。假如这人说:“我叫约翰·西摩。”一位老先生立即发问: “你和S省的男爵有什么关系吗?’青年人很可能说:“先生,我和他 没有关系,”另一位长者接口:“也许你和酬市的主教是亲戚吧?刀如 果青年人还说:“不是的,先生。”在失望之余,第三位问道:“那么 你到底和什么人有亲属关系呢?”假定青年人答说;“哦,我父亲是 C镇的鱼贩子。”一下子这场谈话就等于告终了,委员们相互递了个 眼色,其中一位按了按电铃,另一位吩附仆人:“把这家伙撵出去。” 无须进一步商量,名单上就此划掉了一个名字。 假定下一个报考人叫莫亨利,是S伯爵的侄儿,他的运气准不错, 可是等到出现了N公爵的孙子郝乔治,莫亨利的机会就丢掉了。录取

报考人名单 ( 或曰 录取的原则) 不论是政府机关 还是商业部门 都会碰上挑选职工的难题 按 照 帕金森定律 不可违抗的规律 录用新人是一项经常性的任务 问题在于怎样从报考人当中挑选合适的人 我们大家不妨都动动脑 筋 想一想从前用的是什么办法 现在用的又是什么办法 以便确定 录取的原则 从前的办法 至今并没有完全弃之不用 主要分为英国式的 和中国式的两类 这两类和其他今天时兴的办法相比 明显地更为优 越 英国方式 旧式的 全靠一次面谈 由报考入作自我介绍 在柳桉木圆桌的四周 围坐着几位年高德劭的先生 他们先让来 者通报姓名 假如这人说 我叫约翰 西摩 一位老先生立即发问 你和 省的男爵有什么关系吗? 青年人很可能说 先生 我和他 没有关系 另一位长者接口 也许你和W 市的主教是亲戚吧 如 果青年人还说 不是的 先生 在失望之余 第三位问道 那么 你到底和什么人有亲属关系呢 假定青年人答说 哦 我父亲是 镇的鱼贩子 一下子这场谈话就等于告终了 委员们相互递了个 眼色 其中一位按了按电铃 另一位吩咐仆人 把这家伙撵出去 无须进一步商量 名单上就此划掉了一个名字 假定下一个报考人叫莫亨利 是 伯爵的侄儿 他的运气准不错 可是等到出现了 公爵的孙子郝乔治 莫亨利的机会就丢掉了 录 取

委员会的工作原本进行得挺好,可是后来却遇到了很大的困难。原来 他们不得不在两名报考人中间进行比较,一个是男爵的三儿子,另一 个是子爵的二儿子,但却是私生子。即使遇到了这样的困境,他们还 是可以求助于一本叫怍《社会地位手册》的书,根据这本书作出的抉 择,往往是最圆满的。 英国方式(旧的)用在海军里,只不过范围限制得更严一点儿。 海军将军委员会并不热衷于有爵位衔头的亲属。他们要的是部队的关 系。一个理想的报考人对第二个问题可能这样回答:“是的,派克上 将是我的伯父。我的父亲是弗雷上校,我的祖父是弗雷准将。我的外 祖父是哈代上将。哈代中校是我舅舅。我大哥是皇家海军陆战队的中 尉,二哥是D军校学员,我弟弟是水兵。” “原来是这样!”老将军会说:“那么,你为什么要想参加海军 呢?”这个问题随便怎么答复都无关紧要,在场的记录员,早已把他 作为录取对象记了下来。 假定有两个人同时去报考,他们的出身同样可取。一位委员突然 发问:‘你到这儿来坐的出租汽车牌号是多少?”一个答道:“我是乘 公共汽车来的。”这人马上被淘汰了。如果老老实实说:“我不知道。’ 他也同样被否掉了。只有说:“我坐的车是2351号。”的那个人(他纯 粹是撒谎),才被认为是一个富有创造精神的青年,立刻被接纳了下 来。采用这种办法挑人,往往效果非常之好。 十九世纪以来所采用的英国方式(新式)比较更加适合民主国家。 录取委员会气氛轻松,有人间:“你在什么学校上过学啊?”答复可

委员会的工作原本进行得挺好 可是后来却遇到了很大的困难 原 来 他们不得不在两名报考人中间进行比较 一个是男爵的三儿子 另 一 个是子爵的二儿子 但却是私生子 即使遇到了这样的困境 他们还 是可以求助于一本叫怍 社会地位手册 的书 根据这本书作出的抉 择 往往是最圆满的 英国方式 旧的 用在海军里 只不过范围限制得更严一点儿 海军将军委员会并不热衷于有爵位衔头的亲属 他们要的是部队的关 系 一个理想的报考人对第二个问题可能这样回答 是的 派克上 将是我的伯父 我的父亲是弗雷上校 我的祖父是弗雷准将 我的外 祖父是哈代上将 哈代中校是我舅舅 我大哥是皇家海军陆战队的中 尉 二哥是 军校学员 我弟弟是水兵 原来是这样 老将军会说 那么 你为什么要想参加海军 呢 这个问题随便怎么答复都无关紧要 在场的记录员 早已把他 作为录取对象记了下来 假定有两个人同时去报考 他们的出身同样可取 一位委员突然 发问 你到这儿来坐的出租汽车牌号是多少? 一个答道 我是乘 公共汽车来的 这人马上被淘汰了 如果老老实实说 我不知道 他也同样被否掉了 只有说 我坐的车是2351 号 的那个人 他 纯 粹是撒谎 才被认为是一个富有创造精神的青年 立刻被接纳了下 来 采用这种办法挑人 往往效果非常之好 十九世纪以来所采用的英国方式 新式 比较更加适合民主国家 录取委员会气氛轻松 有人间 你在什么学校上过学啊 答复可

能是有名气的H学校,也可能是R学校,视情况而不同。第二个问题 准是:“你玩什么球呢?”一个有希望的报考人会说,“我代表英国赛 过网球,代表Y郡赛过曲棍球,代表H市赛过橄榄球,还代表W市赛 过手球。”下一个问题可能是,“你打马球吗?”一问这问题只不过 是为了让报考入别把自己看得太了不起了。实际上,就是不算马球, 他巳经够锝上作为考虑对象了。 对比之下,对另外一个人简直没有花多少时间。他说自己在W镇 上过学。“在哪儿?”主席很吃惊地问。等报考入把地名重复了一遍 以后,主席说:“那是什么地方呢?刀一“哦,就是在L郡呀!”而 旁边一位委员纯粹为了走走形式可能继续发问:“你打什么球?刀如 果答复是;“我代表W镇赛过乒乓球,代表B乡赛过自行车,还代表 W村比过装在口袋里的撞球。”这么一来,他的名字就从名单上取消 了。委员中间有人还会叨叨几句,批评这样的人是故意浪费委员会的 时间。采用这种挑选办法同样收到过很好的效果。 中国方式(旧式的)曾经一度被许多国家广为仿效,但却很少有 人知道它来自中国。这就是中国的科举制,明朝年间,秀才参加每三 年举行一次的乡试。乡试分三场,每场三天。第一场,考生要写作文 三篇,律诗一首。第二场,以四书为题作文五篇。第三场,写策论五 篇。中选的(可能占百分之二)最后进京会试,会试只一场,考生写 时论一篇。凡录取的,多数都封官赐爵,独占鳌头的状元官职最高。 实行这制度收效还不错。 中国考试制度以强调文学修养为特点。考试内容包括了经典知

能是有名气的 学校 也可能是 学校 视情况而不同 第二个问题 准是 你玩什么球呢 一个有希望的报考人会说 我代表英国赛 过网球 代表 郡赛过曲棍球 代表 市赛过橄榄球 还代表 市 赛 过手球 下一个问题可能是 你打马球吗 问这问题只不过 是为了让报考入别把自己看得太了不起了 实际上 就是不算马球 他巳经够锝上作为考虑对象了 对比之下 对另外一个人简直没有花多少时间 他说自己在 镇 上过学 在哪儿 主席很吃惊地问 等报考入把地名重复了一遍 以后 主席说 那是什么地方呢 哦 就是在 郡呀 而 旁边一位委员纯粹为了走走形式可能继续发问 你打什么球 如 果答复是 我代表 镇赛过乒乓球 代表 乡赛过自行车 还代表 村比过装在口袋里的撞球 这么一来 他的名字就从名单上取消 了 委员中间有人还会叨叨几句 批评这样的人是故意浪费委员会的 时间 采用这种挑选办法同样收到过很好的效果 中国方式 旧式的 曾经一度被许多国家广为仿效 但却很少有 人知道它来自中国 这就是中国的科举制 明朝年间 秀才参加每三 年举行一次的乡试 乡试分三场 每场三天 第一场 考生要写作文 三篇 律诗一首 第二场 以四书为题作文五篇 第三场 写策论五 篇 中选的 可能占百分之二 最后进京会试 会试只一场 考生写 时论一篇 凡录取的 多数都封官赐爵 独占鳌头的状元官职最高 实行这制度收效还不错 中国考试制度以强调文学修养为特点 考试内容包括了经典知