《全球变化的高分辨率信息载体研究》讲稿 全球变化科学(Global Change Science)是20世纪80年代开始的一个新兴科学领域。它的科学目 标是描述和理解人类赖以生存的地球环境系统的运转机制、它的变化规律以及人类活动对地球环境的 影响,从而提高对未来环境变化及其对人类壮会发展影响的预测和评估能力。—国际地圈生物圃计划 要点: 1、全球变化:包括地球环境中所有的自然和人为引起的变化 2、全球变化研究的意义:由于人类活动的影响,全球变化过程正以前所未有的速度进行着,森林 破坏、臭氧洞、温室效应的增强等均为全球变化的显著表现,但是全球变化远不是只有温室效应和臭氧 洞的产生,根本的问题是:“人类正在以各种连自己还没能认识的很清楚的方式,根本性的改变使生命 得以在地球上存在的各种系统和循环”。由于人类活动,全球变化的趋势在未来相当长的时间内将继续 下去,这种变化能否回到原来的平衡,或有否新的平衡?人类如何适应这种变化,以及如何在可持续发 展战略中体现对未来环境变化的适应?这些都是事关人类未来生存和发展的大问题。 3、全球变化研究从整体上认识动态变化的地球系统,与传统的以地球的单一圈层为对象的地球科 学的分支学科体系有本质的不同。传统的地理学被看成是空间的科学,过分强调区域特性,忽视了地球 的整体性和时间性。自19世纪近代科学体系建立以来,形成了以研究地球某一部分为主的众多学科, 如研究地球大气圈的气象学,研究岩石圈的地质学,人们通过对地球各个组成部分长达一百多年的研究 于进几十年更明确的认识到自然过程不仅仅局限在地球的各个圈层内部,而且也发生在各个圈层之间, 从而对地球的各个组成部分之间的关联性有了更为深刻的认识。20世纪60年代以后,的板块运动理论, 70年代提出了气候系统的概念,气候在各个时间尺度上都存在变化的观点得到普遍认同,从天文因素 解释第四纪冰期间冰期旋回变化的米兰科维奇假说因得到深海沉积等地质证据的支持而成为被广泛接 受的理论。至80年代提出了地球系统的科学思想,地球的整体性和动态变化性成了人们认识地球的新 视角,并构成了全球变化研究的出发点。 地球系统一物理气候系统:大气画和水围为主的物理气候系统决定着地球表层水分和能量的交 换与分布,形成全球的气候。固体地球系统:岩石圈为主的固体地球系统决定着地壳的生消及其运动, 形成地球的海陆分布格局和各种地貌形态。全球生态系统:即生物圈全球生态系统由地向下和向上延 伸到任何形式的生命自然存在的地方,包括了地球上多种多样的生态群落与生态系统。 要点

1 《全球变化的高分辨率信息载体研究》讲稿 全球变化科学( Global Change Science) 是 20 世纪 80 年代开始的一个新兴科学领域。它的科学目 标是描述和理解人类赖以生存的地球环境系统的运转机制、它的变化规律以及人类活动对地球环境的 影响,从而提高对未来环境变化及其对人类社会发展影响的预测和评估能力 。——国际地圈生物圈计划 要点: 1、全球变化:包括地球环境中所有的自然和人为引起的变化 2、全球变化研究的意义:由于人类活动的影响,全球变化过程正以前所未有的速度进行着,森林 破坏、臭氧洞、温室效应的增强等均为全球变化的显著表现,但是全球变化远不是只有温室效应和臭氧 洞的产生,根本的问题是:“人类正在以各种连自己还没能认识的很清楚的方式,根本性的改变使生命 得以在地球上存在的各种系统和循环”。由于人类活动,全球变化的趋势在未来相当长的时间内将继续 下去,这种变化能否回到原来的平衡,或有否新的平衡?人类如何适应这种变化,以及如何在可持续发 展战略中体现对未来环境变化的适应?这些都是事关人类未来生存和发展的大问题。 3、全球变化研究从整体上认识动态变化的地球系统,与传统的以地球的单一圈层为对象的地球科 学的分支学科体系有本质的不同。传统的地理学被看成是空间的科学,过分强调区域特性,忽视了地球 的整体性和时间性。自 19 世纪近代科学体系建立以来,形成了以研究地球某一部分为主的众多学科, 如研究地球大气圈的气象学,研究岩石圈的地质学,人们通过对地球各个组成部分长达一百多年的研究, 于进几十年更明确的认识到自然过程不仅仅局限在地球的各个圈层内部,而且也发生在各个圈层之间, 从而对地球的各个组成部分之间的关联性有了更为深刻的认识。20 世纪 60 年代以后,的板块运动理论, 70 年代提出了气候系统的概念,气候在各个时间尺度上都存在变化的观点得到普遍认同,从天文因素 解释第四纪冰期-间冰期旋回变化的米兰科维奇假说因得到深海沉积等地质证据的支持而成为被广泛接 受的理论。至 80 年代提出了地球系统的科学思想,地球的整体性和动态变化性成了人们认识地球的新 视角,并构成了全球变化研究的出发点。 地球系统——物理气候系统:大气圈和水圈为主的物理气候系统决定着地球表层水分和能量的交 换与分布,形成全球的气候。固体地球系统:岩石圈为主的固体地球系统决定着地壳的生消及其运动, 形成地球的海陆分布格局和各种地貌形态。全球生态系统:即生物圈全球生态系统由地向下和向上延 伸到任何形式的生命自然存在的地方,包括了地球上多种多样的生态群落与生态系统。 要点:

在对地球的各个组成部分进行了长达一百多年的研究之后,科学家们于近几十年形成的一个日益明 确的认识就是,自然过程不仅仅局限在地球的各个圈层内部,而且也发生在各个圈层之间,如天气气候 现象不仅与大气的状态有关,而且与海洋、冰雪、火山活动等其他圈层中的过程相关联。 新仙女木事件是晚冰期末期一次降温事件,在欧洲大西洋沿岸很明显,时间大约是11000-10000年左中, 也是就YD事件,被称为冰期回返,应属于冰阶。在中国黄士中也能发现。但时间与大西洋沿岸不同。 YD(Younger Dryas Stadial事件:末次冰期在向全新世的转授过程中,故一个快速的冷事件打断,这就 是所谓的YD事件,是迄今在冰芯、陆地和海洋沉积物的古气候记录中研究最为详细的一次快速气候 变冷事件。经典YD是指发生在晚冰期中北歌地区的气候突然变冷事件,但在世界各地的气候代用指 标中都可以发现YD的踪影,它是一次全球性的气候突变。D事件以格陵兰的冰芯记录最为强烈,气 温的最大降幅可达8℃,可见D事件是一个非常刷烈的气候演变过程。根据用“C在各地测年获得的 数据显示:YD事件的年代为11000~10000aBP.,其持续的时间约1000年左右,在此之后的10000aB P气候突然增温,全球气候进入了全新世。有人认为最后一个Heinrich事件就是YD事件。它在古里 雅冰芯中有清晰的记录。该冰芯的155一162m之间正对着晚冰期向全新世过渡阶段。对其进行80 分析得知:在12.511.05Ka阶段,610呈波动下降的趋势。从-12%下降到-22%。并且呈现出3个明 显的下降阶段。122-1L.8K:1L.8-11.4K:1.419K。在这三个阶段里,气温一次比一次低,气候 一次比一次寒冷。 D0(Dansgaard-0 eschger)旋回事件:根据格陵兰冰芯60记录推算的大气温度的变化表明,在115~ 14kaBP之间共出现了24个快速的变暖事件,即D0事件。其年平均变化幅度为8C,每一个暖期 之后紧接着一个冷期,并以1~3水为周期,这就是所谓的D0旋回,每个旋回开始只膏数十年甚至更 少的时间,持续数百年至2000a,平均持续约1500a。北大西洋的深海沉积物也曾记录了相应的海水表 层温度、冰山外泄过程和温盐环流的变化。D-0循环最后总是以一个最为寒冷的冰段而告终,随后气候 突然转暖。 Heinrich事件(Heinrich Event)是在未次冰期中的一些气候突然较为更加干冷,在短时间内温度变幅 可达5℃,它以北大西洋发生大规模冰川漂移事件为标志,代表大规模冰山涌进大西洋的气候效应而产 生的快速变冷事件。在末次冰期总的冰期气候背景下,北大西洋共发生了6次强烈的冰川漂移事件, 即代表发生6次大的Heinrich事件,其时代依次分别为16.&、241、30.1、小359、50和66kaBP。Heinrich Ev©t在北大西洋的表现就是在深海沉积物中发现若干层其岩屑含量很高,而有孔虫丰度非常低的层位 (Heinrich层)。这些岩屑是被Lauren-tide冰盖快速前进时形成的大规棋冰崩带入北大西洋的。 Heinrich层形成时气候剧烈地转冷,海洋表面温度和盐度都很低,浮游有孔虫数量大大减少。Heinrich事 件发生在D0旋回中的最冷期,代表上一次旋回的结束,随后的变暖又代表新的D0旋回的开始,可见

2 在对地球的各个组成部分进行了长达一百多年的研究之后,科学家们于近几十年形成的一个日益明 确的认识就是,自然过程不仅仅局限在地球的各个圈层内部,而且也发生在各个圈层之间,如天气气候 现象不仅与大气的状态有关,而且与海洋、冰雪、火山活动等其他圈层中的过程相关联。 新仙女木事件是晚冰期末期一次降温事件,在欧洲大西洋沿岸很明显,时间大约是 11000-10000 年左中, 也是就 YD 事件,被称为冰期回返,应属于冰阶。在中国黄土中也能发现。但时间与大西洋沿岸不同。 YD(Younger Dryas Stadial)事件:末次冰期在向全新世的转暖过程中,被一个快速的冷事件打断,这就 是所谓的 YD 事件,是迄今在冰芯、陆地和海洋沉积物的古气候记录中研究最为详细的一次快速气候 变冷事件。经典 YD 是指发生在晚冰期中北欧地区的气候突然变冷事件,但在世界各地的气候代用指 标中都可以发现 YD 的踪影,它是一次全球性的气候突变。YD 事件以格陵兰的冰芯记录最为强烈,气 温的最大降幅可达 8℃,可见 YD 事件是一个非常剧烈的气候演变过程。根据用 14C 在各地测年获得的 数据显示:YD 事件的年代为 11000~10000a B.P.。其持续的时间约 1000 年左右,在此之后的 10000a B. P.气候突然增温,全球气候进入了全新世。有人认为最后一个 Heinrich 事件就是 YD 事件。它在古里 雅冰芯中有清晰的记录。该冰芯的 155~162m 之间正对着晚冰期向全新世过渡阶段。对其进行δ18O 分析得知:在 12.5-11.05Ka 阶段,δ18O呈波动下降的趋势。从-12‰下降到-22‰。并且呈现出 3 个明 显的下降阶段。12.2-11.8Ka;11.8-11.4Ka;11.4-10.9Ka。在这三个阶段里,气温一次比一次低,气候 一次比一次寒冷。 DO(Dansgaard-Oeschger)旋回事件:根据格陵兰冰芯δ18O记录推算的大气温度的变化表明,在 115~ 14kaBP 之间,共出现了 24 个快速的变暖事件,即 DO 事件。其年平均变化幅度为 5~8℃,每一个暖期 之后紧接着一个冷期,并以 1~3ka 为周期,这就是所谓的 DO 旋回,每个旋回开始只需数十年甚至更 少的时间,持续数百年至 2000a,平均持续约 1500a。北大西洋的深海沉积物也曾记录了相应的海水表 层温度、冰山外泄过程和温盐环流的变化。D-O 循环最后总是以一个最为寒冷的冰段而告终,随后气候 突然转暖。 Heinrich 事件(Heinrich Event)是在末次冰期中的一些气候突然较为更加干冷,在短时间内温度变幅 可达 5℃,它以北大西洋发生大规模冰川漂移事件为标志,代表大规模冰山涌进大西洋的气候效应而产 生的快速变冷事件。在末次冰期总的冰期气候背景下,北大西洋共发生了 6 次强烈的冰川漂移事件, 即代表发生 6 次大的 Heinrich 事件,其时代依次分别为 16.8、24.1、30.1、35.9、50 和 66kaBP。 Heinrich Event 在北大西洋的表现就是在深海沉积物中发现若干层其岩屑含量很高,而有孔虫丰度非常低的层位 (Heinrich 层)。这些岩屑是被 Lauren- tide 冰盖快速前进时形成的大规模冰崩带入北大西洋的。 Heinrich 层形成时气候剧烈地转冷,海洋表面温度和盐度都很低,浮游有孔虫数量大大减少。Heinrich 事 件发生在 DO 旋回中的最冷期,代表上一次旋回的结束,随后的变暖又代表新的 DO 旋回的开始,可见

Heinrich事件与DO旋回并不是两个孤立的气候演变过程。Heinrich事件在一些湖泊沉积物中和我国 的马兰黄士中也能鉴别出来 地球系统实际上就是地球上各大圈层相互影响,互为组分形成了一个整体。因为人们越来越认识到 地球上所有的系统过程都不是哪一个部分产生的,而是涉及到了地球所有的圈层,所以以系统观来看等 整个地球。就形成了地球系统的概念。在这个系统以物理过程,化学过程和生物过程为方式通过能量的 再分配而形成了不同尺度的系统过程。如气候系统的变化,化学元素的循环,海际变化,气候波动,地 表环境的演变 物理气候系统调控着水循环,全球生态系统调控若生物地球化学循环,周体地球系统调控周体地球 物质循环。物理物候系统主要涉及到大气圈水圈系统内部主要以各种天气系统为主,气候系统在地球系 统中的影响着各地气候的变化,主要是水分与热量的调配所以才调空着水循环。固体地球系统主要是岩 石圈,因此主调空者地球固体的循环,如海陆变化、岩浆的运动、火山活动。 全球变化,即地球系统的变化,可以定义为地球环境包括气候、士地生产力、海洋和其它水资源、大 气化学、生态系统等中的,能改变地球生命承载能力的变化。 地球系统自形成以来就存在着永不停止的变化。它是在地外系统及地球系统内部力量的作用下,其 系统棋式在时间轴线上,一定空间内的延续。 要点: 全球变化的主要时间尺度可以用五个不同的时段来定义: 几百万年至几十亿年:地球结构的演化、生命的演化及于此有关的现代大气化学成分的演变 几千年至几十万年:受地球轨道参数周期性变化所驱使的全球气候的冰期和间冰期的交替,以及与 此相关联的大气成分、土壤的发育、生物种类区域分布的相应变化 几十年至几百年:物理气候系统及其与生命有机体,以及生物地球化学循环 几天到几个季度:天气、洋流、植物生长的年循环 几秒到几个小时:陆地、海洋、大气和生物群落之间的能量循环。 传统地理学中长期忽略甚至排斥对时间问题的研究,使得区域研究成了一种静态的描述,与时间有 关的地理学问题长期未受到应有的重视。在相当长的时间内,很多地理学家认为自然环境的变化是地质 时期的事情,忽视现代自然地理环境存在者变化。 目前对全球变化研究的主要内容之一就是重建过去全球环境的变化,主要是古气候的重建。就是 以残存的过去环境变化的产物为依据,反推形成产物的环境状态,进一步推测其成因机制。之所以如 3

3 Heinrich 事件与 DO 旋回并不是两个孤立的气候演变过程。Heinrich 事件在一些湖泊沉积物中和我国 的马兰黄土中也能鉴别出来 地球系统实际上就是地球上各大圈层相互影响,互为组分形成了一个整体。因为人们越来越认识到 地球上所有的系统过程都不是哪一个部分产生的,而是涉及到了地球所有的圈层,所以以系统观来看等 整个地球。就形成了地球系统的概念。在这个系统以物理过程,化学过程和生物过程为方式通过能量的 再分配而形成了不同尺度的系统过程。如气候系统的变化,化学元素的循环,海际变化,气候波动,地 表环境的演变 物理气候系统调控着水循环,全球生态系统调控着生物地球化学循环,固体地球系统调控固体地球 物质循环。物理物候系统主要涉及到大气圈水圈.系统内部主要以各种天气系统为主,气候系统在地球系 统中的影响着各地气候的变化,主要是水分与热量的调配.所以才调空着水循环。固体地球系统主要是岩 石圈,因此主调空着地球固体的循环,如海陆变化、岩浆的运动、火山活动。 全球变化,即地球系统的变化,可以定义为地球环境,包括气候、土地生产力、海洋和其它水资源、大 气化学、生态系统等中的,能改变地球生命承载能力的变化。 地球系统自形成以来就存在着永不停止的变化。它是在地外系统及地球系统内部力量的作用下,其 系统模式在时间轴线上,一定空间内的延续。 要点: 全球变化的主要时间尺度可以用五个不同的时段来定义: 几百万年至几十亿年:地球结构的演化、生命的演化及于此有关的现代大气化学成分的演变 几千年至几十万年:受地球轨道参数周期性变化所驱使的全球气候的冰期和间冰期的交替,以及与 此相关联的大气成分、土壤的发育、生物种类区域分布的相应变化 几十年至几百年:物理气候系统及其与生命有机体,以及生物地球化学循环 几天到几个季度:天气、洋流、植物生长的年循环 几秒到几个小时:陆地、海洋、大气和生物群落之间的能量循环。 传统地理学中长期忽略甚至排斥对时间问题的研究,使得区域研究成了一种静态的描述,与时间有 关的地理学问题长期未受到应有的重视。在相当长的时间内,很多地理学家认为自然环境的变化是地质 时期的事情,忽视现代自然地理环境存在着变化。 目前对全球变化研究的主要内容之一就是重建过去全球环境的变化,主要是古气候的重建。就是 以残存的过去环境变化的产物为依据,反推形成产物的环境状态,进一步推测其成因机制。之所以如

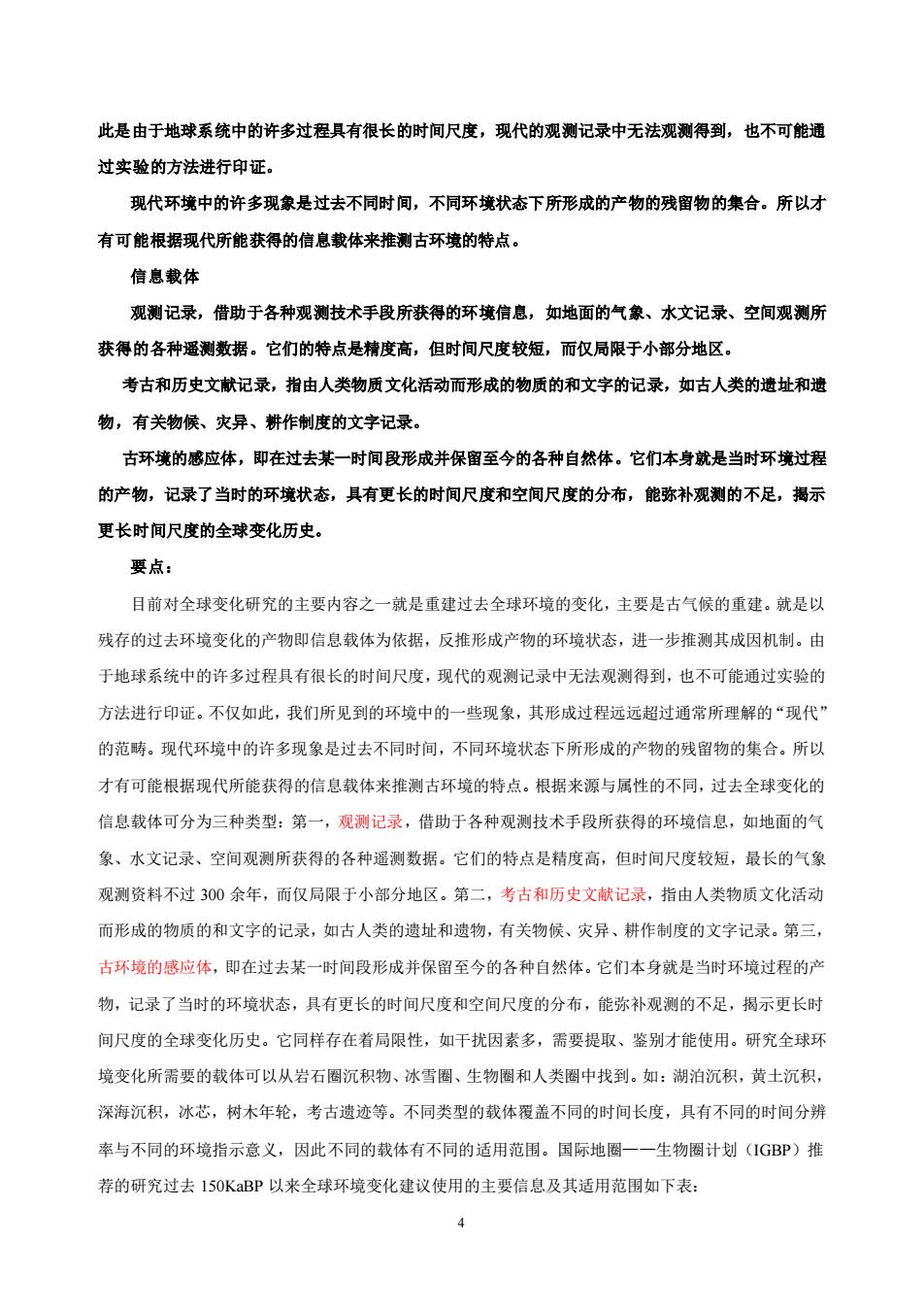

此是由于地球系统中的许多过程具有很长的时间尺度,现代的观测记录中无法观测得到,也不可能通 过实验的方法进行印证。 现代环境中的许多现象是过去不同时间,不同环境状态下所形成的产物的残留物的集合。所以才 有可能根据现代所能获得的信息载体来推测古环境的特点。 信息载体 观测记录,借助于各种观测技术手段所获得的环境信息,如地面的气象、水文记录、空间观测所 获得的各种遥测数据。它们的特点是精度高,但时间尺度较短,而仅局限于小部分地区。 考古和历史文献记录,指由人类物质文化活动而形成的物质的和文字的记录,如古人类的遗址和遗 物,有关物候、灾异、耕作制度的文字记录。 古环境的感应体,即在过去某一时间段形成并保留至今的各种自然体。它们本身就是当时环境过程 的产物,记录了当时的环境状态,具有更长的时间尺度和空间尺度的分布,能弥补观测的不足,揭示 更长时间尺度的全球变化历史。 要点: 目前对全球变化研究的主要内容之一就是重建过去全球环境的变化,主要是古气候的重建。就是以 残存的过去环境变化的产物即信息载体为依据,反推形成产物的环境状态,进一步推测其成因机制。由 于地球系统中的许多过程具有很长的时间尺度,现代的观测记录中无法观测得到,也不可能通过实验的 方法进行印证。不仅如此,我们所见到的环境中的一些现象,其形成过程远远超过通常所理解的“现代” 的范畴。现代环境中的许多现象是过去不同时间,不同环境状态下所形成的产物的残留物的集合。所以 才有可能根据现代所能获得的信息载体来推测古环境的特点。根据来源与属性的不同,过去全球变化的 信息载体可分为三种类型:第一,观测记录,借助于各种观测技术手段所获得的环境信息,如地面的气 象、水文记录、空间观测所获得的各种遥测数据。它们的特点是精度高,但时间尺度较短,最长的气象 观测资料不过300余年,而仅局限于小部分地区。第二,考古和历史文献记录,指由人类物质文化活动 而形成的物质的和文字的记录,如古人类的遗址和遗物,有关物候、灾异、耕作制度的文字记录。第三, 古环境的感应体,即在过去某一时间段形成并保留至今的各种自然体。它们本身就是当时环境过程的产 物,记录了当时的环境状态,具有更长的时间尺度和空间尺度的分布,能弥补观测的不足,揭示更长围 间尺度的全球变化历史。它同样存在着局限性,如干扰因素多,需婴提取、鉴别才能使用。研究全球环 境变化所需要的载体可以从岩石圈沉积物、冰雪圈、生物圈和人类圈中找到。如:湖泊沉积,黄土沉积, 深海沉积,冰芯,树木年轮,考古遗迹等。不同类型的载体覆盖不同的时间长度,具有不同的时间分辨 率与不同的环境指示意义,因此不同的载体有不同的适用范围。国际地圈一一生物圈计划(IGB即)推 荐的研究过去15 OKaBP以来全球环境变化建议使用的主要信息及其适用范围如下表:

4 此是由于地球系统中的许多过程具有很长的时间尺度,现代的观测记录中无法观测得到,也不可能通 过实验的方法进行印证。 现代环境中的许多现象是过去不同时间,不同环境状态下所形成的产物的残留物的集合。所以才 有可能根据现代所能获得的信息载体来推测古环境的特点。 信息载体 观测记录,借助于各种观测技术手段所获得的环境信息,如地面的气象、水文记录、空间观测所 获得的各种遥测数据。它们的特点是精度高,但时间尺度较短,而仅局限于小部分地区。 考古和历史文献记录,指由人类物质文化活动而形成的物质的和文字的记录,如古人类的遗址和遗 物,有关物候、灾异、耕作制度的文字记录。 古环境的感应体,即在过去某一时间段形成并保留至今的各种自然体。它们本身就是当时环境过程 的产物,记录了当时的环境状态,具有更长的时间尺度和空间尺度的分布,能弥补观测的不足,揭示 更长时间尺度的全球变化历史。 要点: 目前对全球变化研究的主要内容之一就是重建过去全球环境的变化,主要是古气候的重建。就是以 残存的过去环境变化的产物即信息载体为依据,反推形成产物的环境状态,进一步推测其成因机制。由 于地球系统中的许多过程具有很长的时间尺度,现代的观测记录中无法观测得到,也不可能通过实验的 方法进行印证。不仅如此,我们所见到的环境中的一些现象,其形成过程远远超过通常所理解的“现代” 的范畴。现代环境中的许多现象是过去不同时间,不同环境状态下所形成的产物的残留物的集合。所以 才有可能根据现代所能获得的信息载体来推测古环境的特点。根据来源与属性的不同,过去全球变化的 信息载体可分为三种类型:第一,观测记录,借助于各种观测技术手段所获得的环境信息,如地面的气 象、水文记录、空间观测所获得的各种遥测数据。它们的特点是精度高,但时间尺度较短,最长的气象 观测资料不过 300 余年,而仅局限于小部分地区。第二,考古和历史文献记录,指由人类物质文化活动 而形成的物质的和文字的记录,如古人类的遗址和遗物,有关物候、灾异、耕作制度的文字记录。第三, 古环境的感应体,即在过去某一时间段形成并保留至今的各种自然体。它们本身就是当时环境过程的产 物,记录了当时的环境状态,具有更长的时间尺度和空间尺度的分布,能弥补观测的不足,揭示更长时 间尺度的全球变化历史。它同样存在着局限性,如干扰因素多,需要提取、鉴别才能使用。研究全球环 境变化所需要的载体可以从岩石圈沉积物、冰雪圈、生物圈和人类圈中找到。如:湖泊沉积,黄土沉积, 深海沉积,冰芯,树木年轮,考古遗迹等。不同类型的载体覆盖不同的时间长度,具有不同的时间分辨 率与不同的环境指示意义,因此不同的载体有不同的适用范围。国际地圈——生物圈计划(IGBP)推 荐的研究过去 150KaBP 以来全球环境变化建议使用的主要信息及其适用范围如下表:

主要天然环境档案特征 (根据Hans Oeschser and John A.Eddy,l988) 档案 时间分辨率 时间长度 可提取的环境参数 树木年轮 年季 lo THCaBVMLS 湖泊沉积 年 10~10 TBM 极地冰岩芯 年 105 THCaBVMS 中纬度冰岩芯 年 10 THBVMS 海湾沉积 年 105 TCwL 黄土 10年 10 TCsBM 海洋岩芯 100年 10 TCwBM 花粉 10年 10 THB 古土壤 100年 10 THCsV 沉积岩芯 2年 10 HCsVML 历史记录 天小时 10 THBVMLS T=温度:=湿度或雨量:C=大气(a)、水(w)或土壤(s)的化学成分:B=生物量方面的信息: V=火山喷发:M=地磁场:L=海平面:S=太阳活动 黄土作为古环境的良好感应体忠实地记录了曹经发生的环境变化。中国黄土以其分布的面积及其 深度具有极大的优势 中国黄士是过去260(第四纪)万年以来连续的风尘堆积物。气候的冷、暖、干、湿的旋回变化在黄 土剖面中留下了红色古土壤与黄土相互交替的现象,这是风尘堆积作用与成土作用两种对立过程彼此 消长的结果 要点: 我国黄土高原深厚的黄土沉积层内,嵌埋着多层条带状红色土。这些“红层”是风化程度相对较 强的古土壤。“黄士-古土壤”序列,记录了我国北方第四纪气候的多旋回变化。因其具有较好的连续性 和较高的分辨率,已成为研究第四纪环境变化最理想的陆相载体,可与深海沉积记录相媲美。 中国西北地区,从中新世以来就有持续不断的风尘沉积。这种风尘沉积作用即使在气候较为湿热的 古土壤发有时期也未中断。黄土上土壤发生的独特性在于成士过程与风尘沉积的同步性。这种独特的成 土过程使得土壤剖面深厚而均匀,常呈复合性状。古土壤与下伏黄土,不再是土壤与母质的关系:古土

5 主要天然环境档案特征 (根据 Hans Oeschser and John A.Eddy,1988) 档案 时间分辨率 时间长度 可提取的环境参数 树木年轮 年/季 104 T H Ca B V M L S 湖泊沉积 年 104~106 T B M 极地冰岩芯 年 105 T H Ca B V M S 中纬度冰岩芯 年 103 T H B V M S 海湾沉积 年 105 T Cw L 黄土 10 年 106 T Cs B M 海洋岩芯 100 年 107 T Cw B M 花粉 10 年 105 T H B 古土壤 100 年 105 T H Cs V 沉积岩芯 2 年 107 H Cs V M L 历史记录 天/小时 103 T H B V M L S T=温度;H=湿度或雨量;C=大气(a)、水(w)或土壤(s)的化学成分;B=生物量方面的信息; V=火山喷发;M=地磁场;L=海平面;S=太阳活动。 黄土作为古环境的良好感应体忠实地记录了曾经发生的环境变化。中国黄土以其分布的面积及其 深度具有极大的优势 中国黄土是过去 260(第四纪)万年以来连续的风尘堆积物。气候的冷、暖、干、湿的旋回变化在黄 土剖面中留下了红色古土壤与黄土相互交替的现象,这是风尘堆积作用与成土作用两种对立过程彼此 消长的结果 要点: 我国黄土高原深厚的黄土沉积层内,嵌埋着多层条带状红色土。这些“红层”是风化程度相对较 强的古土壤。“黄土-古土壤”序列,记录了我国北方第四纪气候的多旋回变化。因其具有较好的连续性 和较高的分辨率,已成为研究第四纪环境变化最理想的陆相载体,可与深海沉积记录相媲美。 中国西北地区,从中新世以来就有持续不断的风尘沉积。这种风尘沉积作用即使在气候较为湿热的 古土壤发育时期也未中断。黄土上土壤发生的独特性在于成土过程与风尘沉积的同步性。这种独特的成 土过程使得土壤剖面深厚而均匀,常呈复合性状。古土壤与下伏黄土,不再是土壤与母质的关系;古土