壤的真正母质应是成土过程中不断添加的风尘物质。古士壤中并不存在埋藏A层,对古土壤进行A、B、 C等发生学层次的划分值得商榷。由于富含碳酸钙风尘物质的不断添入,成土作用强度受到不断削弱, 绝大多数古士壤的成土作用强度未达到棕壤的发育强度。 已有的研究表明,250万年米深厚的黄土剖面由37个黄土-古士壤序列组合而成,其中包括全新 世代表地层S0。自剖面顶部向下的顺序排列为S0,L1S1,L2S2.L37S37。 黄土层一风尘堆积作用强、成壤作用弱、气候冷干、冰期(冰阶)、冬季风强度增大 古土壤层一风尘堆积作用弱、成裹作用强、气侯暖湿、间冰期(间冰阶人夏季风强度增大 要点: 黄土作为古环境的良好感应体忠实地记录了曾经发生的环境变化。在环境变化的研究中,中国黄士 以其分布的面积及其深度具有极大的优势,而且能够与深海沉积序列很好地进行对比。己经认识到,中 国黄土是过去260万年以来连续的风尘堆积物。气候的冷、暖、干、湿的旋回变化在黄士剂面中留下了 红色古土壤与黄土相互交替的现象,这是风尘堆积作用与成土作用两种对立过程彼此消长的结果,当风 尘堆积作用大于成土作用时形成黄土层,反之形成古土壤层。因此,黄土沉积与寒冷的冰期相对应:古 土壤层则对应着相对温暖的间冰期。如末次冰期中在黄土高原区堆积形成的厚达数米的马兰黄土。欧洲、 北美的第四纪黄土主要堆积在冰川外缘,黄土沉积表明当地在该时期属于寒冷苔原性质的冰缘环境:我 国黄土主要分布在干早荒漠区的外缘,表明黄土沉积时期当地属于干寒草原环境,而古土壤的发育时期 则对应着温暖的森林或森林草原环境。根据黄士层的风化程度和古士壤层发有程度的差别,可进一步推 断环境在不同时期的差别。黄土与古土壤层的交替变化是对第四纪冰期一一间冰期环境周期性变化的反 映。不仅如此,黄土剖面沉积序列中的粒度、磁化率,碳同位素、碳酸钙含量、微量元素和古生物化石 等都可以作为古环境变化的替代指标 风成黄土中的成土过程,是一种不同于传统士壤发生的独特过程土壤发生过程始终伴随着黄土的沉 积。沉积过程和成土过程同步进行,但又受制于气候的旋回变化:冰期干冷的气候条件下,黄土沉积速 率大于成壤速率以形成黄土为主:间冰期湿热的气候条件下,成壤速率大于黄土沉积速率,形成古土壤 为主。黄土与古土壤的区分只是相对的:黄土是一种弱发育的古土壤:古土壤则是一种受风化成土影响 较明显的古土壤。而且,即使在黄士或古士壤的形成期,由于次一级的气候波动,使得黄土层内有弱发 育的古土壤层如马兰黄土L1中的弱发有古土壤层L1SS1(见表)古土壤层内有薄层黄土夹层,如洛川、 灵台等地S5中的两个黄土夹层(见表)。安芷生等在研究洛川剖面S5后早已指出,古土壤的形成是成 装速率相对大于黄土堆积速率的结果,郭正堂等也指出,西峰剖面的古土壤为加积型古士壤,发育时仍 存在着大量的粉尘堆积。埋藏古土壤深厚而均匀的剖面,是成士过程和风尘沉积同步进行的又一佐证

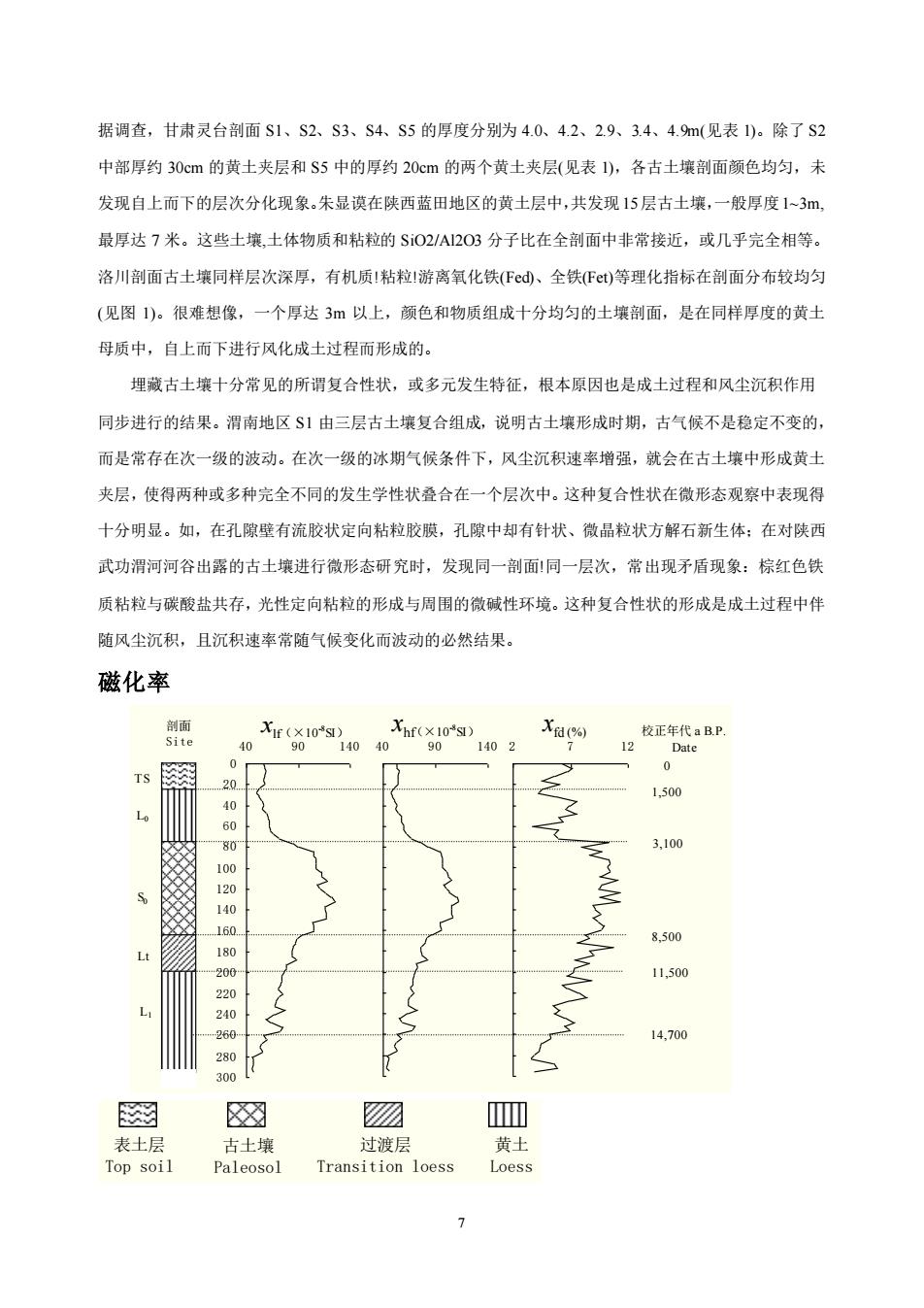

6 壤的真正母质应是成土过程中不断添加的风尘物质。古土壤中并不存在埋藏 A 层,对古土壤进行 A、B、 C 等发生学层次的划分值得商榷。由于富含碳酸钙风尘物质的不断添入,成土作用强度受到不断削弱, 绝大多数古土壤的成土作用强度未达到棕壤的发育强度。 已有的研究表明,250 万年来深厚的黄土剖面由 37 个黄土-古土壤序列组合而成,其中包括全新 世代表地层 S0。自剖面顶部向下的顺序排列为 S0,L1S1,L2S2.L37S37。 黄土层——风尘堆积作用强、成壤作用弱、气候冷干、冰期(冰阶)、冬季风强度增大 古土壤层——风尘堆积作用弱、成壤作用强、气候暖湿、间冰期(间冰阶)、夏季风强度增大 要点: 黄土作为古环境的良好感应体忠实地记录了曾经发生的环境变化。在环境变化的研究中,中国黄土 以其分布的面积及其深度具有极大的优势,而且能够与深海沉积序列很好地进行对比。已经认识到,中 国黄土是过去 260 万年以来连续的风尘堆积物。气候的冷、暖、干、湿的旋回变化在黄土剖面中留下了 红色古土壤与黄土相互交替的现象,这是风尘堆积作用与成土作用两种对立过程彼此消长的结果,当风 尘堆积作用大于成土作用时形成黄土层,反之形成古土壤层。因此,黄土沉积与寒冷的冰期相对应;古 土壤层则对应着相对温暖的间冰期。如末次冰期中在黄土高原区堆积形成的厚达数米的马兰黄土。欧洲、 北美的第四纪黄土主要堆积在冰川外缘,黄土沉积表明当地在该时期属于寒冷苔原性质的冰缘环境;我 国黄土主要分布在干旱荒漠区的外缘,表明黄土沉积时期当地属于干寒草原环境,而古土壤的发育时期 则对应着温暖的森林或森林草原环境。根据黄土层的风化程度和古土壤层发育程度的差别,可进一步推 断环境在不同时期的差别。黄土与古土壤层的交替变化是对第四纪冰期——间冰期环境周期性变化的反 映。不仅如此,黄土剖面沉积序列中的粒度、磁化率,碳同位素、碳酸钙含量、微量元素和古生物化石 等都可以作为古环境变化的替代指标。 风成黄土中的成土过程,是一种不同于传统土壤发生的独特过程土壤发生过程始终伴随着黄土的沉 积。沉积过程和成土过程同步进行,但又受制于气候的旋回变化:冰期干冷的气候条件下,黄土沉积速 率大于成壤速率以形成黄土为主;间冰期湿热的气候条件下,成壤速率大于黄土沉积速率,形成古土壤 为主。黄土与古土壤的区分只是相对的:黄土是一种弱发育的古土壤;古土壤则是一种受风化成土影响 较明显的古土壤。而且,即使在黄土或古土壤的形成期,由于次一级的气候波动,使得黄土层内有弱发 育的古土壤层如马兰黄土 L1 中的弱发育古土壤层 L1SS1(见表 1)古土壤层内有薄层黄土夹层,如洛川、 灵台等地 S5 中的两个黄土夹层(见表 1)。安芷生等在研究洛川剖面 S5 后早已指出,古土壤的形成是成 壤速率相对大于黄土堆积速率的结果,郭正堂等也指出,西峰剖面的古土壤为加积型古土壤,发育时仍 存在着大量的粉尘堆积。埋藏古土壤深厚而均匀的剖面,是成土过程和风尘沉积同步进行的又一佐证

据调查,甘肃灵台剖面S1、S2、S3、S4、S5的厚度分别为4.0、42、29、34、4.9m(见表)。除了S2 中部厚约30cm的黄土夹层和S5中的厚约20cm的两个黄土夹层(见表),各古土壤剖面颜色均匀,未 发现自上而下的层次分化现象。朱显谟在陕西蓝田地区的黄土层中,共发现15层古土壤,一般厚度1~3m 最厚达7米。这些土壤,土体物质和粘粒的SiO2I2O3分子比在全剖面中非常接近,或几乎完全相等。 洛川面古土壤同样层次深厚,有机质1粘粒!游离氧化铁(Fed、全铁Ft)等理化指标在剖面分布较均匀 (见图1)。很难想像,一个厚达3m以上,颜色和物质组成十分均匀的土壤剖面,是在同样厚度的黄土 母质中,自上而下进行风化成土过程而形成的。 埋藏古土壤十分常见的所谓复合性状,或多元发生特征,根本原因也是成士过程和风尘沉积作用 同步进行的结果。渭南地区S1由三层古土壤复合组成,说明古土壤形成时期,古气候不是稳定不变的, 而是常存在次一级的波动。在次一级的冰期气候条件下,风尘沉积速率增强,就会在古土壤中形成黄士 夹层,使得两种或多种完全不同的发生学性状叠合在一个层次中。这种复合性状在微形态观察中表现得 十分明显。如,在孔隙壁有流胶状定向粘粒胶膜,孔隙中却有针状、微晶粒状方解石新生体:在对陕西 武功渭河河谷出露的古土壤进行微形态研究时,发现同一剖面!同一层次,常出现矛盾现象:棕红色铁 质粘粒与碳酸盐共存,光性定向粘粒的形成与周围的微碱性环境。这种复合性状的形成是成士过程中伴 随风尘沉积,且沉积速率常随气候变化而波动的必然结果 磁化率 12 校正年代aB s突 0 1.500 3.100 100 20 14 160 Lt 180 1.500 260 14,700 280 300 死 ☒ ☑ W 表土层 古土壤 过渡层 黄土 Top soil Paleosol Transition loess Loess 1

7 据调查,甘肃灵台剖面 S1、S2、S3、S4、S5 的厚度分别为 4.0、4.2、2.9、3.4、4.9m(见表 1)。除了 S2 中部厚约 30cm 的黄土夹层和 S5 中的厚约 20cm 的两个黄土夹层(见表 1),各古土壤剖面颜色均匀,未 发现自上而下的层次分化现象。朱显谟在陕西蓝田地区的黄土层中,共发现15层古土壤,一般厚度1~3m, 最厚达 7 米。这些土壤,土体物质和粘粒的 SiO2/Al2O3 分子比在全剖面中非常接近,或几乎完全相等。 洛川剖面古土壤同样层次深厚,有机质!粘粒!游离氧化铁(Fed)、全铁(Fet)等理化指标在剖面分布较均匀 (见图 1)。很难想像,一个厚达 3m 以上,颜色和物质组成十分均匀的土壤剖面,是在同样厚度的黄土 母质中,自上而下进行风化成土过程而形成的。 埋藏古土壤十分常见的所谓复合性状,或多元发生特征,根本原因也是成土过程和风尘沉积作用 同步进行的结果。渭南地区 S1 由三层古土壤复合组成,说明古土壤形成时期,古气候不是稳定不变的, 而是常存在次一级的波动。在次一级的冰期气候条件下,风尘沉积速率增强,就会在古土壤中形成黄土 夹层,使得两种或多种完全不同的发生学性状叠合在一个层次中。这种复合性状在微形态观察中表现得 十分明显。如,在孔隙壁有流胶状定向粘粒胶膜,孔隙中却有针状、微晶粒状方解石新生体;在对陕西 武功渭河河谷出露的古土壤进行微形态研究时,发现同一剖面!同一层次,常出现矛盾现象:棕红色铁 质粘粒与碳酸盐共存,光性定向粘粒的形成与周围的微碱性环境。这种复合性状的形成是成土过程中伴 随风尘沉积,且沉积速率常随气候变化而波动的必然结果。 磁化率 黄土 Loess 过渡层 Transition loess 古土壤 Paleosol 表土层 Top soil 0 校正年代 a B.P. Date 1,500 3,100 8,500 11,500 14,700 0 2 0 4 0 6 0 8 0 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 4 0 9 0 140 (×1 0-8 xlf SI) 4 0 9 0 140 (×1 0-8 xhf SI) 2 7 1 2 剖面 xfd (%) Site T S L0 S0 L t L1