构件在承受外荷载前,钢筋龙中己存在有效预拉应力σ。(扣除全部预应力损失),钢 筋,重心水平处的混凝土有效预压应力为σ,相应的混凝土压应变为σ/E。:在构件破 坏时,受压区混凝土应力为∫。,相应的压应变增加至£。因此构件从开始受荷载作用到破 坏的过程中,心,重心水平处的混凝土压应变增量也即钢筋A的压应变增量为 (6。一o/E。),也相当于在钢筋A中增加了一个压应力E,(£。一o/E),将此与A中 的预拉应力σ。相叠加可求得o。设压应力为正号,拉应力为负号,则有: om=E(6。-o/E)-o。=fa-0&-op (13-8) 或写成: o%=f-(0+oD=f-o0 (13-9) 式中·。一钢筋4,当其重心水平处混凝土应力为零时的有效预应力(扣除不包括混凝士 弹性压缩在内的全部预应力损失):对先张法构件,心=om一+o4: 对后张法构件,O0=0-o+,0x,此处,om为受压区预应力钢 筋的控制应力:σ为受压区预应力钢筋的全部预应力损失(预应力损失的 计算详见133节):σ4为先张法构件受压区弹性压缩损失:σx为受压区 预应力钢筋重心处由预应力产生的混凝土法向压应力: 一一受压区预应力钢筋与混凝土的弹性模量之比。 由上可知,建立式(138)的前提条件是构件破坏时,A重心处混凝土应变达到 8.=0.002. 在明确了破坏阶段各项应力值后,则可得到计算简图(图13-5),仿照普通钢筋混凝士 双筋截面受弯构件,由静力平衡方程可计算预应力混凝土受弯构件正截面承载力, 1b1 13-6

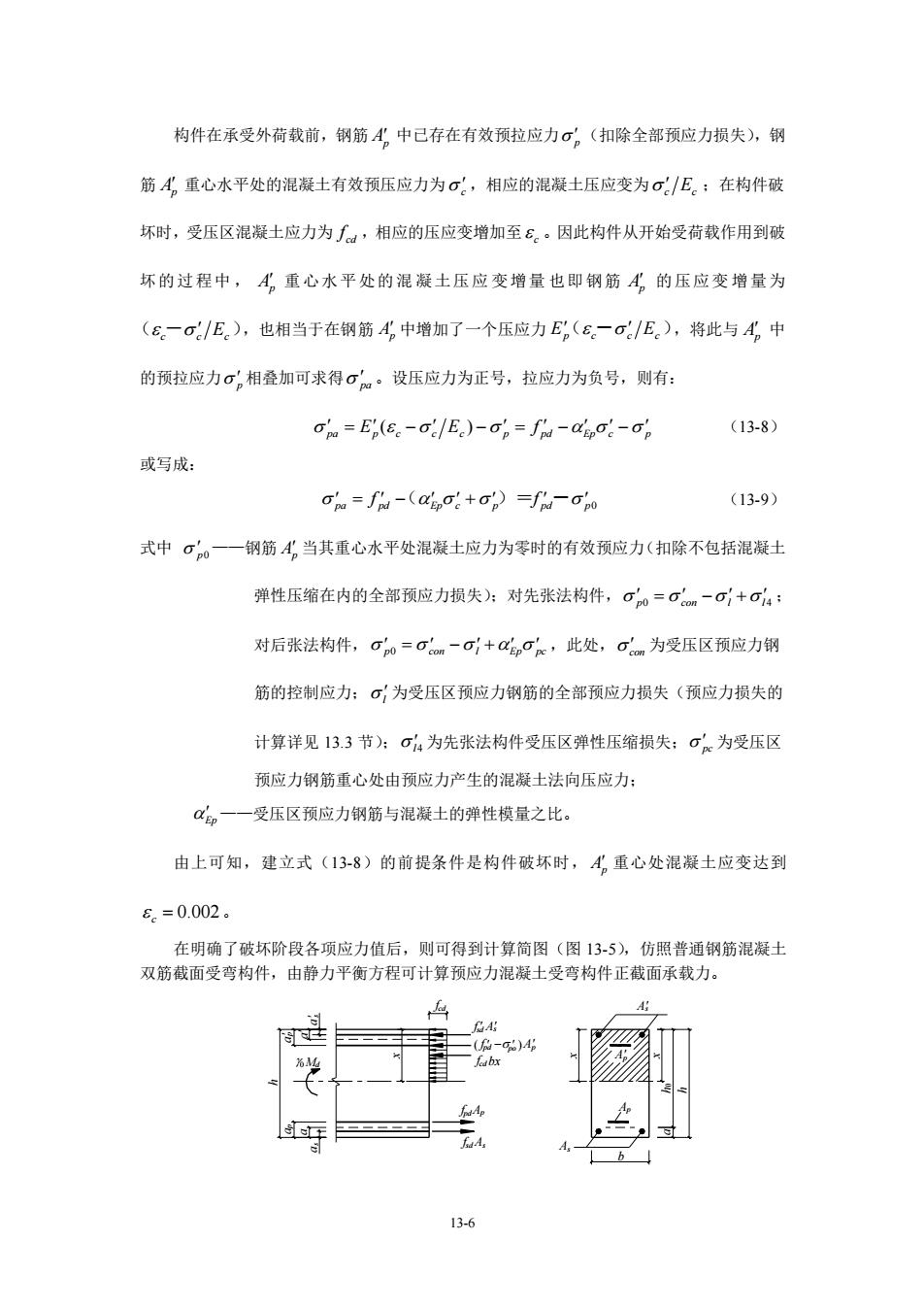

13-6 构件在承受外荷载前,钢筋 A p 中已存在有效预拉应力 p (扣除全部预应力损失),钢 筋 A p 重心水平处的混凝土有效预压应力为 c ,相应的混凝土压应变为 c c E ;在构件破 坏时,受压区混凝土应力为 cd f ,相应的压应变增加至 c 。因此构件从开始受荷载作用到破 坏的过程中 , A p 重心水平处的混 凝土压应 变增量 也即钢筋 A p 的压应变 增量为 ( c c c - E ),也相当于在钢筋 A p 中增加了一个压应力 E E p c c c ( - ) ,将此与 A p 中 的预拉应力 p 相叠加可求得 pa 。设压应力为正号,拉应力为负号,则有: ( ) pa p c c c p pd Ep c p = − − = − − E E f (13-8) 或写成: pa pd Ep c p pd p0 = − + f f ( )= - (13-9) 式中 p0 ——钢筋 A p 当其重心水平处混凝土应力为零时的有效预应力(扣除不包括混凝土 弹性压缩在内的全部预应力损失);对先张法构件, p con l l 0 4 = − + ; 对后张法构件, p con l Ep pc 0 = − + ,此处, con 为受压区预应力钢 筋的控制应力; l 为受压区预应力钢筋的全部预应力损失(预应力损失的 计算详见 13.3 节); l 4 为先张法构件受压区弹性压缩损失; pc 为受压区 预应力钢筋重心处由预应力产生的混凝土法向压应力; Ep ——受压区预应力钢筋与混凝土的弹性模量之比。 由上可知,建立式(13-8)的前提条件是构件破坏时, A p 重心处混凝土应变达到 0.002 c = 。 在明确了破坏阶段各项应力值后,则可得到计算简图(图 13-5),仿照普通钢筋混凝土 双筋截面受弯构件,由静力平衡方程可计算预应力混凝土受弯构件正截面承载力。 fcd fsd As fpdAp fcd bx fpd' ' A'p fsd A's ' a's a' a'p h ap a as x x h 0Md A's ( ) −po As Ap b a x 0 h A'p

图135受压区配置预应力钢筋的矩形截面受弯构件正截面承找力计算图 (1)求受压区高度: 由式(13-10)来求解: fa A,+fpAp foubx+f+(fh -Gpo)Ap (13-10) 式中的和∫:分别为受压区预应力钢筋的截面面积和抗压强度设计值,其余符号意 义同前 计算所得的受压区高度x,也应满足《公路桥规》的规定: x≤5h (13-11) 当受压区预应力钢筋受压,即(一O0)>0时,应满足: x≥2a (13-12a) 当受压区预应力钢筋受拉,即(∫一o0)<0时,应满足: x≥2a (13-12b) 式中一一受压区钢筋(和的合力作用点至截面最近边缘的距离:当预应力钢筋A, 中的应力为拉应力时,则以d,代替d: d。一一钢筋,的合力作用点至截面最近边缘的距离。 其余符号意义同前。 为防止构件的脆性破坏,必须满足条件式(13-1),而条件式(13-12)则是为了保证 在构件破坏时,钢筋A的应力达到∫:同时也是保证前述式(13-8)或式(139)成立的 必要条件 (2)正截面承载力计算 由式(1310)求得截面受压区高度x后,可得到正截面抗弯承载力并应满足: YoMsfabx((h-)+f4(h-a)+(f-o0)4(h-a)(13-13) 由承载力计算式可以看出,构件的承载力与受拉区钢筋是否施加预应力无关,但对受压 区钢筋A,施加预应力后,式(13-13)等号右边末项的钢筋应力∫下降为o。(或为拉应 力),将比筋不加预应力时的构件承载力有所降低,同时,使用阶段的抗裂性也有所降低。 因此,只有在受压区确有需要设置预应力钢筋A时,才予以设置。 3)T形截面受弯构件 同普通钢筋混凝土梁一样,先按下列条件判断属于哪一类T形截面(图13-6) 截面复核时:fa4,+f4,≤fbh+faA+(fa-o)A。(13-14) 13-7

13-7 图 13-5 受压区配置预应力钢筋的矩形截面受弯构件正截面承载力计算图 (1)求受压区高度 x 由式(13-10)来求解: 0 ( ) sd s pd p cd sd s pd p p f A f A f bx f A f A + = + + − (13-10) 式中的 A p 和 pd f 分别为受压区预应力钢筋的截面面积和抗压强度设计值,其余符号意 义同前。 计算所得的受压区高度 x,也应满足《公路桥规》的规定: x ≤ b 0 h (13-11) 当受压区预应力钢筋受压,即 0 ( ) 0 pd p f - 时,应满足: x ≥ 2a (13-12a) 当受压区预应力钢筋受拉,即 0 ( ) 0 pd p f - 时,应满足: x ≥ 2 s a (13-12b) 式中 a ——受压区钢筋 A s 和 A p 的合力作用点至截面最近边缘的距离;当预应力钢筋 A p 中的应力为拉应力时,则以 s a 代替 a ; p a ——钢筋 A p 的合力作用点至截面最近边缘的距离。 其余符号意义同前。 为防止构件的脆性破坏,必须满足条件式(13-11),而条件式(13-12)则是为了保证 在构件破坏时,钢筋 A s 的应力达到 sd f ;同时也是保证前述式(13-8)或式(13-9)成立的 必要条件。 (2)正截面承载力计算 由式(13-10)求得截面受压区高度 x 后,可得到正截面抗弯承载力并应满足: 0 0 0 0 0 ( ) ( ) ( ) ( ) 2 d cd sd s s pd p p p x M f bx h f A h a f A h a − + − + − − (13-13) 由承载力计算式可以看出,构件的承载力与受拉区钢筋是否施加预应力无关,但对受压 区钢筋 A p 施加预应力后,式(13-13)等号右边末项的钢筋应力 pd f 下降为 pa (或为拉应 力),将比 A p 筋不加预应力时的构件承载力有所降低,同时,使用阶段的抗裂性也有所降低。 因此,只有在受压区确有需要设置预应力钢筋 A p 时,才予以设置。 3)T 形截面受弯构件 同普通钢筋混凝土梁一样,先按下列条件判断属于哪一类 T 形截面(图 13-6) 截面复核时: sd s pd Ap f A + f ≤ ' ' ' ' ' ' ' ( ) cd f f sd s pd po Ap f b h + f A + f − (13-14)

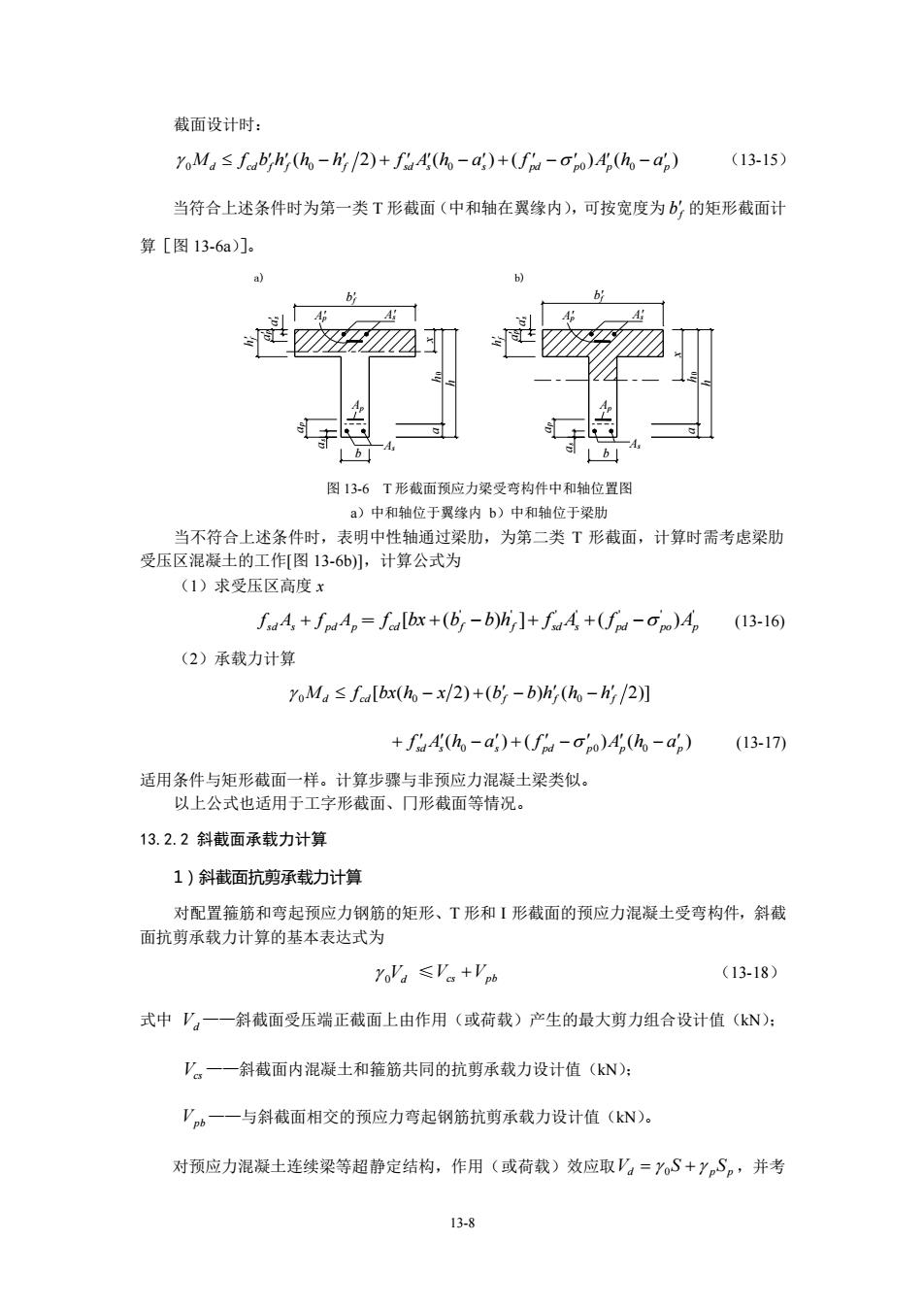

截面设计时: YoM4≤fbh,(h-出,/2)+f(h-)+(f-o)A(h-a) (13.15) 当符合上述条件时为第一类T形截面(中和轴在翼缘内),可按宽度为b的矩形截面计 算[图13-6a)]。 a) ☑ 图13-6T形截面预应力梁受鸢构件中和轴位置图 a)中和轴位于翼缘内b)中和轴位于梁肋 当不符合上述条件时,表明中性轴通过梁肋,为第二类T形截面,计算时需考虑梁肋 受压区混凝土的工作[图13-6b小,计算公式为 (1)求受压区高度x ∫aA,+∫aA。=fbx+(6-b)h]+fuA+(fa-oo)A。(I3-16 (2)承载力计算 YoMa s fa[bx(ho-x/2)+(b;-b)hi;(ho-hi /2)] +fa4(h-a)+(-om)4(-a。)(13-17) 适用条件与矩形截面一样。计算步骤与非预应力混凝土梁类似。 以上公式也适用于工字形截面、门形截面等情况。 13.2.2斜截面承载力计算 1)斜截面抗剪承载力计算 对配置箍筋和弯起预应力钢筋的矩形、T形和I形截面的预应力混凝土受弯构件,斜截 面抗剪承载力计算的基本表达式为 o'a≤'+'b (13-18 式中':一一斜截面受压端正截面上由作用(或荷载)产生的最大剪力组合设计值(kN): V。一一斜截面内混凝土和箍筋共同的抗剪承载力设计值(kN): '。一一与斜截面相交的预应力弯起钢筋抗剪承载力设计值(kN)。 对预应力混凝土连续梁等超静定结构,作用(或荷载)效应取'。=YS+7S。,并考 138

13-8 截面设计时: 0 0 0 0 0 ( 2) ( ) ( ) ( ) M f b h h h f A h a f A h a d cd f f f sd s s pd p p p − + − + − − (13-15) 当符合上述条件时为第一类 T 形截面(中和轴在翼缘内),可按宽度为 f b 的矩形截面计 算[图 13-6a)]。 a) b) f p a s a p a s a b a h b' 0 h x A'p A's Ap As a's a'p h' f As b Ap A'p A's b'f x h0 h a f h' p a' s a' 图 13-6 T 形截面预应力梁受弯构件中和轴位置图 a)中和轴位于翼缘内 b)中和轴位于梁肋 当不符合上述条件时,表明中性轴通过梁肋,为第二类 T 形截面,计算时需考虑梁肋 受压区混凝土的工作[图 13-6b)],计算公式为 (1)求受压区高度 x sd s pd Ap f A + f = ' ' ' ' ' ' ' [ ( ) ] ( ) cd f f sd s pd po p f bx b b h f A f A + − + + − (13-16) (2)承载力计算 0 0 0 [ ( 2) ( ) ( 2)] M f bx h x b b h h h d cd f f f − + − − 0 0 0 ( ) ( ) ( ) sd s s pd p p p + − + − − f A h a f A h a (13-17) 适用条件与矩形截面一样。计算步骤与非预应力混凝土梁类似。 以上公式也适用于工字形截面、冂形截面等情况。 13.2.2 斜截面承载力计算 1)斜截面抗剪承载力计算 对配置箍筋和弯起预应力钢筋的矩形、T 形和 I 形截面的预应力混凝土受弯构件,斜截 面抗剪承载力计算的基本表达式为 0Vd ≤ Vcs +Vpb (13-18) 式中 Vd ——斜截面受压端正截面上由作用(或荷载)产生的最大剪力组合设计值(kN); Vcs ——斜截面内混凝土和箍筋共同的抗剪承载力设计值(kN); Vpb ——与斜截面相交的预应力弯起钢筋抗剪承载力设计值(kN)。 对预应力混凝土连续梁等超静定结构,作用(或荷载)效应取 V S S d p p 0 = + ,并考

虑由预应力引起的次剪力V。,:其中S为作用(或荷载)效应(汽车荷载计入冲击系数)的 组合设计值,S,为预应力(扣除全部预应力损失)引起的次效应:y。为预应力的荷载分项 系数,当预应力效应对结构有利时,取y。=0.9:对结构不利时,取y。=1.2: 对于箱形截面受弯构件的斜截面抗剪承载力的验算,也可参照式(138)进行。式 (1318)右边为受弯构件斜截面上各项抗剪承载力设计值之和,以下逐一介绍各项抗剪承 载力的计算方法。 (1)斜藏面内混凝士和箍筋共同的抗剪承载力设计值('。) 构件的预应力能够阴滞斜裂缝的发生和发展,使混凝士的前压风高度增大,从而提高了 混凝土所承担的抗剪能力:预应力混凝土梁的斜裂缝长度比钢筋混凝土柔有所增长进而增加 了斜裂缝内箍筋的抗剪作用:对于带翼缘的预应力混凝土梁(如T形梁),由于受压翼缘的 存在,也提高了梁的抗剪承载力。连续梁斜截面抗剪的试验表明,连续梁靠近边支点梁段, 其混凝土和箍筋共同抗剪的性质与简支梁相同,斜截面抗剪承载力可按简支梁的规定计算, 连续梁靠近中间支点梁段,则有异号弯矩的影响,抗剪承载力有所降低。综合以上因素,《公 路桥规》采用的斜截面内混凝土和箍筋共同的抗剪承载力('。)的计算公式为 V=ada 0.45x10bh(2+0.6p)fp (KN) (13-19) 式中凸,—预应力提高系数。对预应力混凝士受弯构件,=125,但当由钢筋合力引志 的截面弯矩与外弯矩的方向相同时,或允许出现裂缝的预应力混凝土受弯构 件,取42=1.0: p一一斜截面内纵向受拉钢筋的计算配筋率。p=100p,p=(4n+A+A)/bM。: 当p>2.5时,取p=2.5: 式中其他符号的意义详见式(45)。 式中的p为斜截面内箍筋配筋率,P=A/sb。在实际工程中,预应力混凝土箱梁 也有采用腹板内设置竖向预应力钢筋(箍筋)的情况,这时P,应换为竖向预应力钢筋(箱 筋)的配筋率Pm:S,为斜截面内竖向预应力钢筋(籍筋)的间距(mm):厂,为为竖向预 应力钢筋(箍筋)抗拉强度设计值:A,为斜截面内配置在同一截面的竖向预应力钢筋(箍 筋)截面面积。 (2)预应力弯起钢筋的抗剪承载力设计值(,。) 预应力弯起钢筋的斜截面抗剪承载力计算按以下公式进行: '=0.75x103fm∑Asim0。(kN) (13-20) 式中日,一一预应力弯起钢筋(在斜截面受压端正截面处)的切线与水平线的夹角: Ap一一斜截面内在同一弯起平面的预应力弯起钢筋的截面面积(mm): 一预应力钢筋抗拉强度设计值: 预应力混凝土受弯构件抗剪承载力计算,所需满足的公式上、下限值与普通钢筋混凝土 13-9

13-9 虑由预应力引起的次剪力 Vp2 ;其中 S 为作用(或荷载)效应(汽车荷载计入冲击系数)的 组合设计值, p S 为预应力(扣除全部预应力损失)引起的次效应; p 为预应力的荷载分项 系数,当预应力效应对结构有利时,取 p =0.9;对结构不利时,取 p =1.2; 对于箱形截面受弯构件的斜截面抗剪承载力的验算,也可参照式(13-18)进行。式 (13-18)右边为受弯构件斜截面上各项抗剪承载力设计值之和,以下逐一介绍各项抗剪承 载力的计算方法。 (1)斜截面内混凝土和箍筋共同的抗剪承载力设计值( Vcs ) 构件的预应力能够阻滞斜裂缝的发生和发展,使混凝土的剪压区高度增大,从而提高了 混凝土所承担的抗剪能力;预应力混凝土梁的斜裂缝长度比钢筋混凝土梁有所增长进而增加 了斜裂缝内箍筋的抗剪作用;对于带翼缘的预应力混凝土梁(如 T 形梁),由于受压翼缘的 存在,也提高了梁的抗剪承载力。连续梁斜截面抗剪的试验表明,连续梁靠近边支点梁段, 其混凝土和箍筋共同抗剪的性质与简支梁相同,斜截面抗剪承载力可按简支梁的规定计算, 连续梁靠近中间支点梁段,则有异号弯矩的影响,抗剪承载力有所降低。综合以上因素,《公 路桥规》采用的斜截面内混凝土和箍筋共同的抗剪承载力( Vcs )的计算公式为 3 1 2 3 0 , 0.45 10 (2 0.6 ) V bh p f f cs cu k sv sv − = + (kN) (13-19) 式中 2 ——预应力提高系数。对预应力混凝土受弯构件, 2 =1.25,但当由钢筋合力引起 的截面弯矩与外弯矩的方向相同时,或允许出现裂缝的预应力混凝土受弯构 件,取 2 =1.0; p ——斜截面内纵向受拉钢筋的计算配筋率。p =100 , 0 ( ) = + + A A A bh p pb s ; 当 p >2.5 时,取 p =2.5; 式中其他符号的意义详见式(4-5)。 式中的 sv 为斜截面内箍筋配筋率, sv sv v = A s b 。在实际工程中,预应力混凝土箱梁 也有采用腹板内设置竖向预应力钢筋(箍筋)的情况,这时 sv 应换为竖向预应力钢筋(箍 筋)的配筋率 pv ; v s 为斜截面内竖向预应力钢筋(箍筋)的间距(mm); sv f 为为竖向预 应力钢筋(箍筋)抗拉强度设计值; Asv 为斜截面内配置在同一截面的竖向预应力钢筋(箍 筋)截面面积。 (2)预应力弯起钢筋的抗剪承载力设计值( Vsb ) 预应力弯起钢筋的斜截面抗剪承载力计算按以下公式进行: pb pd Apb p V 0.75 10 f sin 3 = − (kN) (13-20) 式中 p ——预应力弯起钢筋(在斜截面受压端正截面处)的切线与水平线的夹角; Apb——斜截面内在同一弯起平面的预应力弯起钢筋的截面面积(mm2); pd f ——预应力钢筋抗拉强度设计值; 预应力混凝土受弯构件抗剪承载力计算,所需满足的公式上、下限值与普通钢筋混凝土

受弯构件相同,详见第4章。 2)斜截面抗弯承载力计算 根据斜截面的受弯破坏形态,仍取斜截面以左部分为脱离体(图13-7),并以受压区混 凝土合力作用点。(转动较)为中心取矩,由∑M。=0,得到矩形、T形和I形截面的受弯 构件斜截面抗弯承载力计算公式为 yoM≤faA,Z,+fraAZ。+∑fuA6Zpb+∑f4.Z (13-21) 式中M。一一斜截面受压端正裁面的最大弯矩组合设计值: 乙,、乙。一一纵向普通受拉钢筋合力点、纵向预应力受拉钢筋合力点至受压区中心点0的 距离: Z。一一与斜截面相交的同一弯起平面内预应力弯起钢筋合力点至受压区中心点0的 距离: Z.一一与斜截面相交的同一平面内箍筋合力点至斜截面受压端的水平距离。 图13-7斜截面抗弯承找力计算图 计算斜截面抗弯承载力时,其最不利斜截面的位置,需选在预应力钢筋数量变少、箍前 截面与间距的变化处,以及构件混凝土截面腹板厚度的变化处等进行。但其斜截面的水平投 影长度C,仍需自下而上,按不同倾斜角度试算确定。最不利的斜截面水平投影长度按下列 公式试算确定: o'a=Σo 4ps sin。+ΣfmAn (13-22) 假设最不利斜截面与水平方向的夹角为α,水平投影长度为C,则该斜截面上箍筋截面 积为∑A=A·C3.,代入上式可得到最不利水平投影长度C的表达式为 -水-Σjw4sin0, (13-23) fm·An/s 式中'。一一斜截面受压端正截面相应于最大弯矩组合设计值的剪力组合设计值: S,一一箍筋间距(mm): 1310

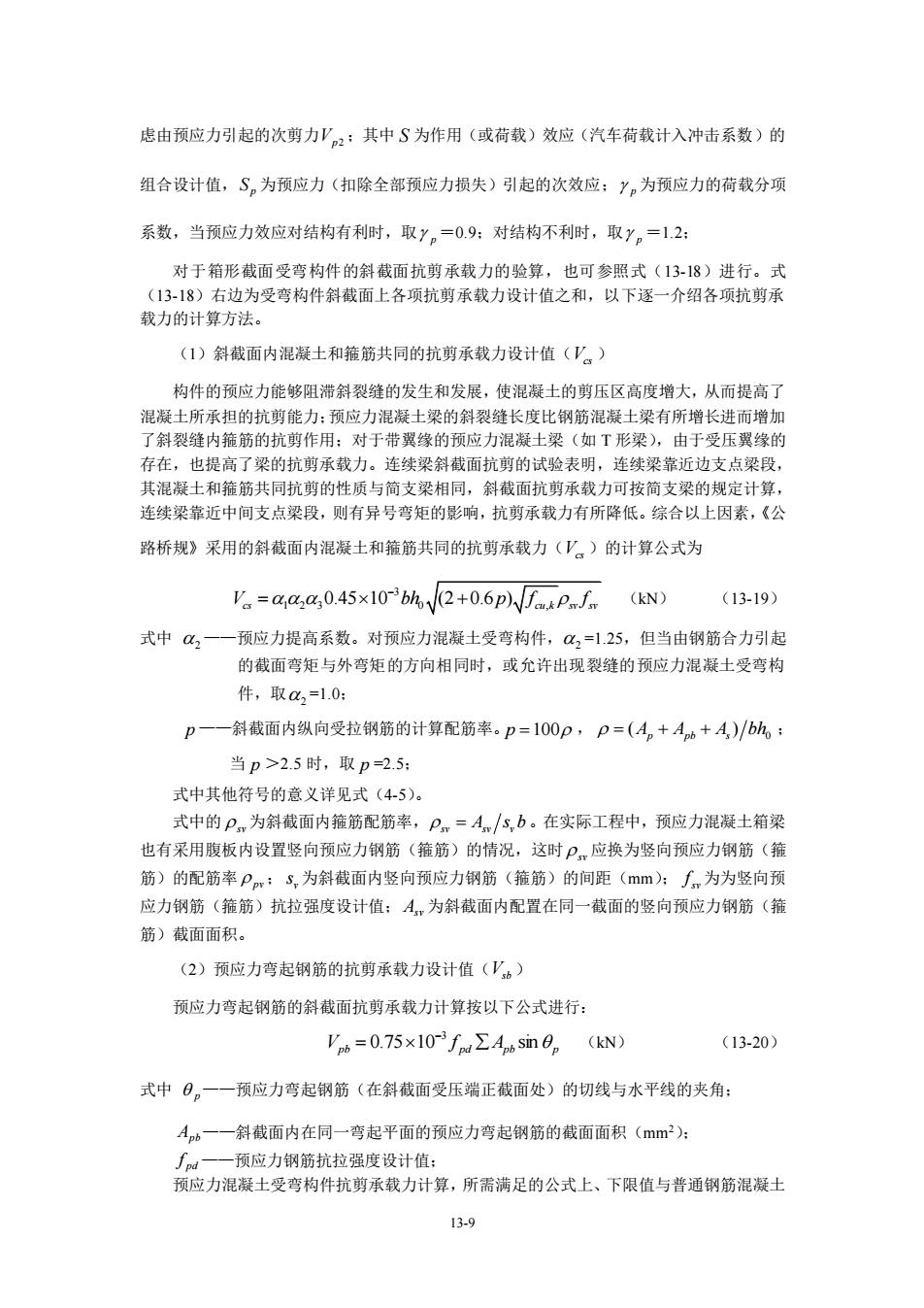

13-10 受弯构件相同,详见第 4 章。 2)斜截面抗弯承载力计算 根据斜截面的受弯破坏形态,仍取斜截面以左部分为脱离体(图 13-7),并以受压区混 凝土合力作用点 o(转动铰)为中心取矩,由 = M 0 0 ,得到矩形、T 形和 I 形截面的受弯 构件斜截面抗弯承载力计算公式为 0Md ≤ sd s s pd p p pd pb pb svAsvZsv f A Z + f A Z + f A Z + f (13-21) 式中 M d ——斜截面受压端正截面的最大弯矩组合设计值; Zs 、Z p ——纵向普通受拉钢筋合力点、纵向预应力受拉钢筋合力点至受压区中心点 O 的 距离; Z pb ——与斜截面相交的同一弯起平面内预应力弯起钢筋合力点至受压区中心点 O 的 距离; Zsv ——与斜截面相交的同一平面内箍筋合力点至斜截面受压端的水平距离。 fpdApb Zpb C Zsv pd p f A p O Vc sd s f A A f sv sv cd c f A Zs Zp x 图 13-7 斜截面抗弯承载力计算图 计算斜截面抗弯承载力时,其最不利斜截面的位置,需选在预应力钢筋数量变少、箍筋 截面与间距的变化处,以及构件混凝土截面腹板厚度的变化处等进行。但其斜截面的水平投 影长度 C,仍需自下而上,按不同倾斜角度试算确定。最不利的斜截面水平投影长度按下列 公式试算确定: 0 sin V f A f A d pd pb p sv sv = + (13-22) 假设最不利斜截面与水平方向的夹角为 ,水平投影长度为 C,则该斜截面上箍筋截面 积为 = A A C s sv sv v ,代入上式可得到最不利水平投影长度 C 的表达式为 0 sin d pd pb p sv sv v V f A C f A s − = (13-23) 式中 Vd ——斜截面受压端正截面相应于最大弯矩组合设计值的剪力组合设计值; v s ——箍筋间距(mm);