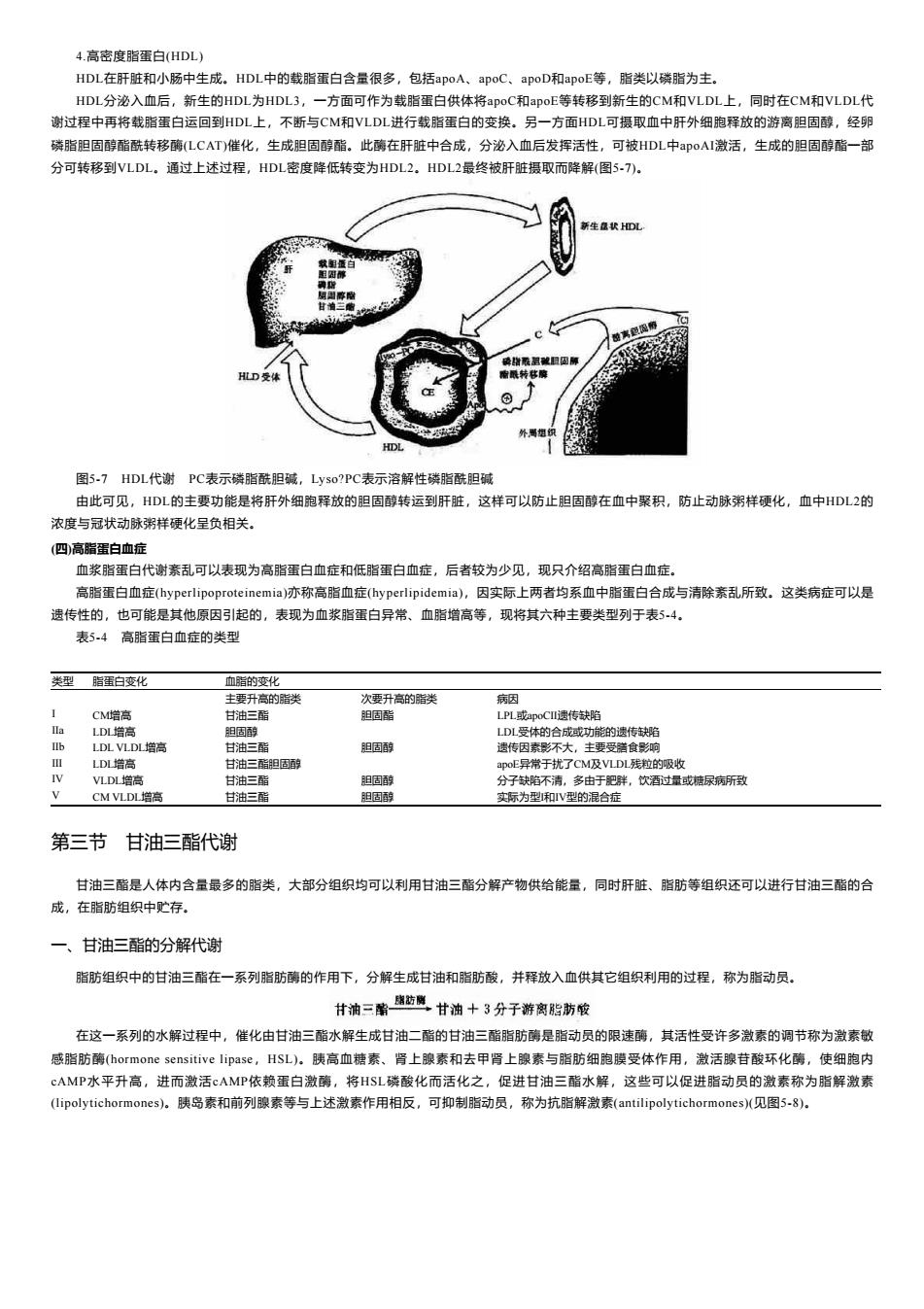

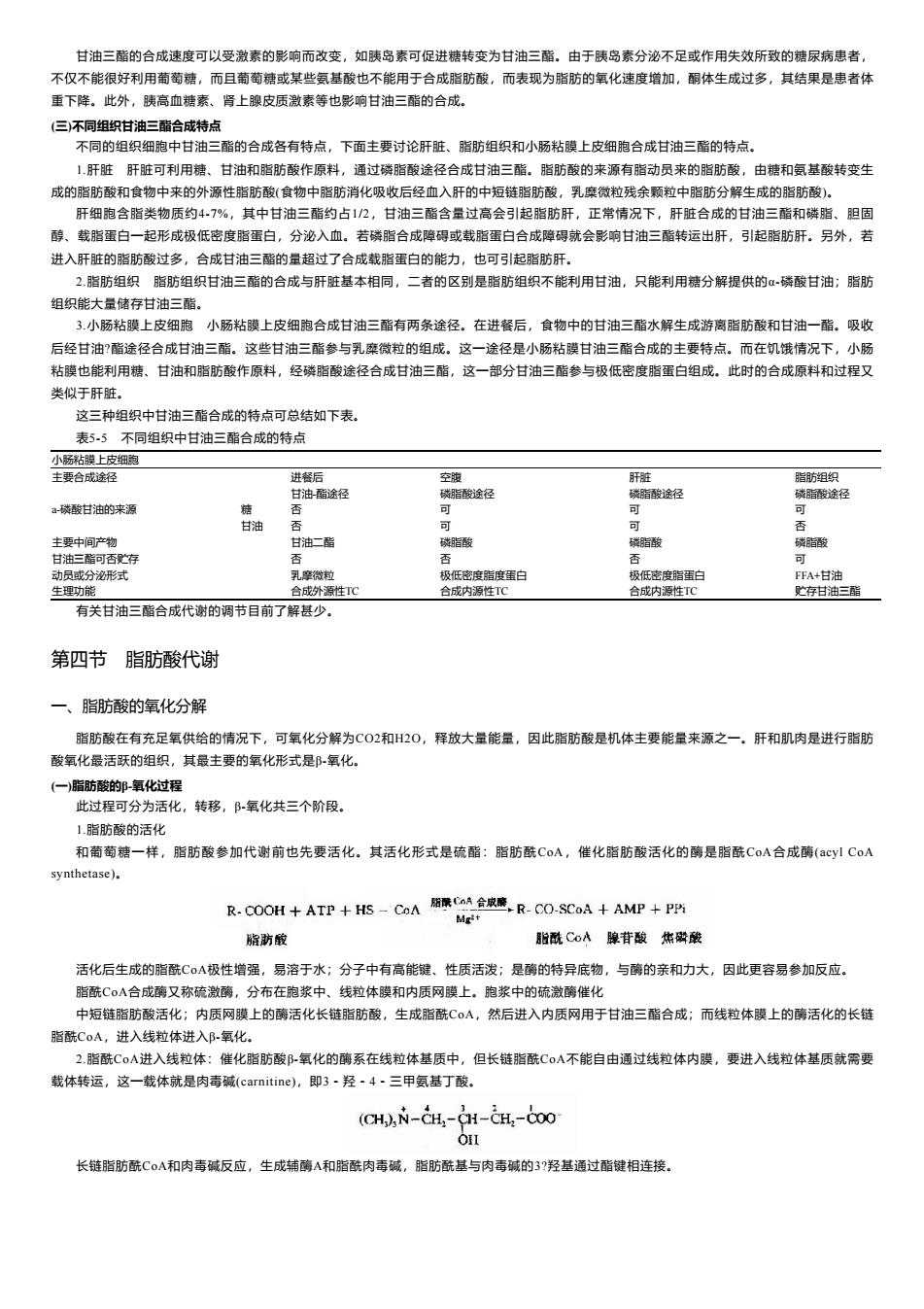

4.高密度脂蛋白(HDL) HDL在肝脏和小肠中生成。HDL中的载脂蛋白含量很多,包括apoA、apoC、apoD和apoE等,脂类以磷脂为主。 HDL分泌入血后,新生的HDL为HDL3,一方面可作为载脂蛋白供体将apoC和apoE等转移到新生的CM和VLDL上,同时在CM和VLDL代 谢过程中再将载脂蛋白运回到HDL上,不断与CM和VLDL进行载脂蛋白的变换。另一方面HDL可摄取血中肝外细胞释放的游离胆固醇,经卵 磷脂胆固醇酯酰转移酶(LCAT)催化,生成胆固醇酯。此酶在肝脏中合成,分泌入血后发挥活性,可被HDL中poAI激活,生成的胆固醇酯一部 分可转移到VLDL。通过上述过程,HDL密度降低转变为HDL2。HDL2最终被肝脏摄取而降解(图5-7)。 新生状HDL 晚指雅图酸且因醉 HDL 图5-7HDL代谢PC表示磷脂酰胆碱,Lyso?PC表示溶解性磷脂酰胆碱 由此可见,HDL的主要功能是将肝外细胞释放的胆固醇转运到肝脏,这样可以防止胆固醇在血中聚积,防止动脉粥样硬化,血中HDL2的 浓度与冠状动脉粥样硬化呈负相关。 四)高脂蛋白血症 血浆脂蛋白代谢素乱可以表现为高脂蛋白血症和低脂蛋白血症,后者较为少见,现只介绍高脂蛋白血症。 高脂蛋白血症(hyperlipoproteinemia)亦称高脂血症(hyperlipidemia),因实际上两者均系血中脂蛋白合成与清除素乱所致。这类病症可以是 遗传性的,也可能是其他原因引起的,表现为血浆脂蛋白异常、血脂增高等,现将其六种主要类型列于表5-4。 表5.4高脂蛋白血症的类型 类型脂蛋白变化 血脂的变化 主要升高的脂类 次要升高的脂类 病因 CM增高 甘油三酯 胆固酯 LPL或apoCIli遗传缺陷 LDL增高 胆固醇 LDL受体的合成或功能的遗传缺陷 LDL VLDL增高 甘油三酯 胆固醇 遗传因素影不大,主要受膳食影响 LDL增高 甘油三酯胆固醇 apoE异常于扰了CM及VLDL残粒的吸收 IV VLDL增高 甘油三酯 胆固醇 分子缺陷不清,多由于把胖,饮酒过量或糖尿病所致 CM VLDL增高 甘油三酯 胆固醇 实际为型和IV型的混合症 第三节 甘油三酯代谢 甘油三酯是人体内含量最多的脂类,大部分组织均可以利用甘油三酯分解产物供给能量,同时肝脏、脂肪等组织还可以进行甘油三酯的合 成,在脂肪组织中贮存。 一、甘油三酯的分解代谢 脂防组织中的甘油三酯在一系列脂肪酶的作用下,分解生成甘油和脂肪酸,并释放入血供其它组织利用的过程,称为脂动员。 甘油=蜜防牌甘油+3分子游离脂肪酸 在这一系列的水解过程中,催化由甘油三酯水解生成甘油二酯的甘油三酯脂防肪酶是脂动员的限速酶,其活性受许多激素的调节称为激素敏 感脂防酶(hormone sensitive lipase,HSL)。胰高血糖素、肾上腺素和去甲肾上腺素与脂防细胞膜受体作用,激活腺苷酸环化酶,使细胞内 CAMP水平升高,进而激活cAMP依赖蛋白激酶,将HSL磷酸化而活化之,促进甘油三酯水解,这些可以促进脂动员的激素称为脂解激素 (lipolytichormones)。胰岛素和前列腺素等与上述激素作用相反,可抑制脂动员,称为抗脂解激素(antilipolytichormones)(见图5-8)

4.高密度脂蛋白(HDL) HDL在肝脏和小肠中生成。HDL中的载脂蛋白含量很多,包括apoA、apoC、apoD和apoE等,脂类以磷脂为主。 HDL分泌入血后,新生的HDL为HDL3,一方面可作为载脂蛋白供体将apoC和apoE等转移到新生的CM和VLDL上,同时在CM和VLDL代 谢过程中再将载脂蛋白运回到HDL上,不断与CM和VLDL进行载脂蛋白的变换。另一方面HDL可摄取血中肝外细胞释放的游离胆固醇,经卵 磷脂胆固醇酯酰转移酶(LCAT)催化,生成胆固醇酯。此酶在肝脏中合成,分泌入血后发挥活性,可被HDL中apoAI激活,生成的胆固醇酯一部 分可转移到VLDL。通过上述过程,HDL密度降低转变为HDL2。HDL2最终被肝脏摄取而降解(图5-7)。 图5-7 HDL代谢 PC表示磷脂酰胆碱,Lyso?PC表示溶解性磷脂酰胆碱 由此可见,HDL的主要功能是将肝外细胞释放的胆固醇转运到肝脏,这样可以防止胆固醇在血中聚积,防止动脉粥样硬化,血中HDL2的 浓度与冠状动脉粥样硬化呈负相关。 (四)高脂蛋白血症 血浆脂蛋白代谢紊乱可以表现为高脂蛋白血症和低脂蛋白血症,后者较为少见,现只介绍高脂蛋白血症。 高脂蛋白血症(hyperlipoproteinemia)亦称高脂血症(hyperlipidemia),因实际上两者均系血中脂蛋白合成与清除紊乱所致。这类病症可以是 遗传性的,也可能是其他原因引起的,表现为血浆脂蛋白异常、血脂增高等,现将其六种主要类型列于表5-4。 表5-4 高脂蛋白血症的类型 类型 脂蛋白变化 血脂的变化 主要升高的脂类 次要升高的脂类 病因 Ⅰ CM增高 甘油三酯 胆固酯 LPL或apoCⅡ遗传缺陷 Ⅱa LDL增高 胆固醇 LDL受体的合成或功能的遗传缺陷 Ⅱb LDL VLDL增高 甘油三酯 胆固醇 遗传因素影不大,主要受膳食影响 Ⅲ LDL增高 甘油三酯胆固醇 apoE异常于扰了CM及VLDL残粒的吸收 Ⅳ VLDL增高 甘油三酯 胆固醇 分子缺陷不清,多由于肥胖,饮酒过量或糖尿病所致 Ⅴ CM VLDL增高 甘油三酯 胆固醇 实际为型Ⅰ和Ⅳ型的混合症 第三节 甘油三酯代谢 甘油三酯是人体内含量最多的脂类,大部分组织均可以利用甘油三酯分解产物供给能量,同时肝脏、脂肪等组织还可以进行甘油三酯的合 成,在脂肪组织中贮存。 一、甘油三酯的分解代谢 脂肪组织中的甘油三酯在一系列脂肪酶的作用下,分解生成甘油和脂肪酸,并释放入血供其它组织利用的过程,称为脂动员。 在这一系列的水解过程中,催化由甘油三酯水解生成甘油二酯的甘油三酯脂肪酶是脂动员的限速酶,其活性受许多激素的调节称为激素敏 感脂肪酶(hormone sensitive lipase,HSL)。胰高血糖素、肾上腺素和去甲肾上腺素与脂肪细胞膜受体作用,激活腺苷酸环化酶,使细胞内 cAMP水平升高,进而激活cAMP依赖蛋白激酶,将HSL磷酸化而活化之,促进甘油三酯水解,这些可以促进脂动员的激素称为脂解激素 (lipolytichormones)。胰岛素和前列腺素等与上述激素作用相反,可抑制脂动员,称为抗脂解激素(antilipolytichormones)(见图5-8)

陕高血糖意 肾上腺素 去甲将上藤素) ATP 无活性 ATP 甘油三欧、 Pi 脂防贵 ⊙7腺苷隆环化降 岛 AMP-激活蛋白衡酶巴 确陵雅 CAMP-职酸三嘲醉 /H0 ADP 4有活性 HO 甘油三 脂吃俄 5-AMP ① 甘消,0甘消一喻0一甘油能0 一甘油三酯 帽防酸 脂贴酸 脂防的 图58激素影响甘油三酯脂肪酶活性的作用机理 脂动员生成的脂防酸可释放入血,与白蛋白结合形成脂酸白蛋白运输至其它组织被利用。但是,脑及神经组织和红细胞等不能利用脂肪 酸,甘油被运输到肝脏,被甘油激酶催化生成3磷酸甘油,进入糖酵解途径分解或用于糖异生。脂肪和肌肉组织中缺乏甘油激酶而不能利用甘 油。 二、甘油三酯合成代谢 人体可利用甘油、糖、脂防酸和甘油一酯为原料,经过磷脂酸途径和甘油一酯途径合成甘油三酯。 (一)甘油一酯途径 以甘油一酯为起始物,与脂酰C0A共同在脂酰转移酶作用下酯化生成甘油三酯。 甘油一酯照鞋CA甘油二酯就Co,甘袖三酯 (二)磷脂酸途径 磷脂酸即3磷酸?1,2甘油二酯,是合成含甘油脂类的共同前体。糖酵解的中间产物类磷酸二羟丙酮在甘油磷酸脱氢酶作用下,还原生成α 磷酸甘油(或称3磷酸甘油):游离的甘油也可经甘油激酶催化,生成α磷酸甘油(因脂肪及肌肉组织缺乏甘油激酶,故不能利用激离的甘油)。α磷 酸甘油在脂酰转移酶(acyl transferase))作用下,与两分子脂酰CoA反应生成3磷酸?l,2甘油二酯即磷脂酸(phosphatidic acid)。此外,磷酸二羟 丙酮也可不转为α磷酸甘油,而是先酯化,后还原生成溶血磷脂酸,然后再经酯化合成磷脂酸(图5·9)。 甘准a甘抽嫩酸 丝一确酸甘油 葡萄糖··→脱酸二羟丙丽 a磷酸甘 油脱氢测 确酸二羟丙酮 一黄酸甘油 酰基转移确 RCO-SCaA 肤基转移聘 CoASH 后联酸二羟丙 溶血磷出酸 NADPH NADP 一R'C0-SCoA 酰转移酶 ◆CoASH 酸 H,O P 甘油 一甘油一酯 甘油二 ”RCO-SCA(肠道我 收而来) 眠基转移酶 CoASH 甘油三酯 图5·9甘油三酯的合成 注:图中粗线表示生成磷脂酸的主要途径 磷脂酸在磷脂酸磷酸酶作用下,水解释放出无机磷酸,而转变为甘油二酯,它是甘油三酯的前身物,只需酯化即可生成甘油三酯。 甘油三酯所含的三个脂肪酸可以是相同的或不同的,可为饱和脂肪酸或不饱和脂肪酸

图5-8 激素影响甘油三酯脂肪酶活性的作用机理 脂动员生成的脂肪酸可释放入血,与白蛋白结合形成脂酸白蛋白运输至其它组织被利用。但是,脑及神经组织和红细胞等不能利用脂肪 酸,甘油被运输到肝脏,被甘油激酶催化生成3磷酸甘油,进入糖酵解途径分解或用于糖异生。脂肪和肌肉组织中缺乏甘油激酶而不能利用甘 油。 二、甘油三酯合成代谢 人体可利用甘油、糖、脂肪酸和甘油一酯为原料,经过磷脂酸途径和甘油一酯途径合成甘油三酯。 (一)甘油一酯途径 以甘油一酯为起始物,与脂酰CoA共同在脂酰转移酶作用下酯化生成甘油三酯。 (二)磷脂酸途径 磷脂酸即3磷酸?1,2甘油二酯,是合成含甘油脂类的共同前体。糖酵解的中间产物类磷酸二羟丙酮在甘油磷酸脱氢酶作用下,还原生成α 磷酸甘油(或称3磷酸甘油);游离的甘油也可经甘油激酶催化,生成α磷酸甘油(因脂肪及肌肉组织缺乏甘油激酶,故不能利用激离的甘油)。α磷 酸甘油在脂酰转移酶(acyl transferase)作用下,与两分子脂酰CoA反应生成3磷酸?1,2甘油二酯即磷脂酸(phosphatidic acid)。此外,磷酸二羟 丙酮也可不转为α磷酸甘油,而是先酯化,后还原生成溶血磷脂酸,然后再经酯化合成磷脂酸(图5-9)。 图5-9 甘油三酯的合成 注:图中粗线表示生成磷脂酸的主要途径 磷脂酸在磷脂酸磷酸酶作用下,水解释放出无机磷酸,而转变为甘油二酯,它是甘油三酯的前身物,只需酯化即可生成甘油三酯。 甘油三酯所含的三个脂肪酸可以是相同的或不同的,可为饱和脂肪酸或不饱和脂肪酸

甘油三酯的合成速度可以受激素的影响而改变,如胰岛素可促进糖转变为甘油三酯。由于胰岛素分泌不足或作用失效所致的糖尿病患者】 不仅不能很好利用葡萄糖,而且葡萄糖或某些氨基酸也不能用于合成脂肪酸,而表现为脂肪的氧化速度增加,酮体生成过多,其结果是患者体 重下降。此外,胰高血糖素、肾上腺皮质激素等也影响甘油三酯的合成。 (三)不同组织甘油三酯合成特点 不同的组织细胞中甘油三酯的合成各有特点,下面主要讨论肝脏、脂肪组织和小肠粘膜上皮细胞合成甘油三酯的特点。 1肝脏肝脏可利用糖、甘油和脂肪酸作原料,通过磷脂酸途径合成甘油三酯。脂肪酸的来源有脂动员来的脂肪酸,由糖和氨基酸转变生 成的脂肪酸和食物中来的外源性脂防酸(食物中脂肪消化吸收后经血入肝的中短链脂肪酸,乳糜微粒残余颗粒中脂肪分解生成的脂肪酸)。 肝细胞含脂类物质约4-7%,其中甘油三酯约占1/2,甘油三酯含量过高会引起脂防肝,正常情况下,肝脏合成的甘油三酯和磷脂、胆固 醇、载脂蛋白一起形成极低密度脂蛋白,分泌入血。若磷脂合成障碍或载脂蛋白合成障碍就会影响甘油三酯转运出肝,引起脂肪肝。另外,若 进入肝脏的脂肪酸过多,合成甘油三酯的量超过了合成载脂蛋白的能力,也可引起脂肪肝。 2.脂肪组织脂肪组织甘油三酯的合成与肝脏基本相同,二者的区别是脂肪组织不能利用甘油,只能利用糖分解提供的α-磷酸甘油;脂肪 组织能大量储存甘油三酯。 3.小肠粘膜上皮细胞小肠粘膜上皮细胞合成甘油三酯有两条途径。在进餐后,食物中的甘油三酯水解生成游离脂防酸和甘油一酯。吸收 后经甘油?酯途径合成甘油三酯。这些甘油三酯参与乳糜微粒的组成。这一途径是小肠粘膜甘油三酯合成的主要特点。而在饥饿情况下,小肠 粘膜也能利用糖、甘油和脂肪酸作原料,经磷脂酸途径合成甘油三酯,这一部分甘油三酯参与极低密度脂蛋白组成。此时的合成原料和过程又 类似于肝脏。 这三种组织中甘油三酯合成的特点可总结如下表。 表5-5不同组织中甘油三酯合成的特点 小肠粘膜上皮细胞 主要合成途径 进餐后 空腹 肝脏 脂肪组织 甘油酯途径 磷脂酸途径 磺脂酸途径 磷脂酸途径 a-磷酸甘油的来源 糖 恋 可 甘油 否 可 可 香 主要中间产物 甘油二酯 磷脂酸 磺酯酸 磷脂酸 甘油三酯可否贮存 香 香 香 可 动员或分泌形式 乳摩微粒 极低密度脂度蛋白 极低密度脂蛋白 FFA+甘油 生理功能 合成外源性TC 合成内源性TC 合成内源性TC 贮存甘油三酯 有关甘油三酯合成代谢的调节目前了解甚少。 第四节 脂肪酸代谢 一、脂肪酸的氧化分解 脂肪酸在有充足氧供给的情况下,可氧化分解为CO2和H2O,释放大量能量,因此脂防酸是机体主要能量来源之一。肝和肌肉是进行脂肪 酸氧化最活跃的组织,其最主要的氧化形式是郢-氧化。 (一)脂肪酸的邹-氧化过程 此过程可分为活化,转移,-氧化共三个阶段。 1.脂肪酸的活化 和萄萄糖一样,脂肪酸参加代谢前也先要活化。其活化形式是硫酯:脂肪酰CoA,催化脂防酸活化的酶是脂酰CoA合成酶(cyl CoA synthetase)。 R.COOH十ATP十Hs-CaA脑联CA合痕鹿R-C0.SCOA十AMP+P Mgt 脂防酸 胎酰C0A腺苷酸焦磁酸 活化后生成的脂酰C0A极性增强,易溶于水;分子中有高能键、性质活泼;是酶的特异底物,与酶的亲和力大,因此更容易参加反应。 脂酰C·A合成酶又称硫激酶,分布在胞浆中、线粒体膜和内质网膜上。胞浆中的硫激酶催化 中短链脂肪酸活化:内质网膜上的酶活化长链脂肪酸,生成脂酰C0A,然后进入内质网用于甘油三酯合成:而线粒体膜上的酶活化的长链 脂酰CoA,进入线粒体进入B-氧化。 2.脂酰C0A进入线粒体:催化脂肪酸B-氧化的酶系在线粒体基质中,但长链脂酰C0A不能自由通过线粒体内膜,要进入线粒体基质就需要 载体转运,这一载体就是肉毒碱(carnitine),即3·羟·4-三甲氨基丁酸。 (CH ),N-CH,-CH-CH,-Coo OIl 长链脂肪酰C0A和肉毒碱反应,生成辅酶A和脂酰肉毒碱,脂肪酰基与肉毒碱的3?羟基通过酯键相连接

甘油三酯的合成速度可以受激素的影响而改变,如胰岛素可促进糖转变为甘油三酯。由于胰岛素分泌不足或作用失效所致的糖尿病患者, 不仅不能很好利用葡萄糖,而且葡萄糖或某些氨基酸也不能用于合成脂肪酸,而表现为脂肪的氧化速度增加,酮体生成过多,其结果是患者体 重下降。此外,胰高血糖素、肾上腺皮质激素等也影响甘油三酯的合成。 (三)不同组织甘油三酯合成特点 不同的组织细胞中甘油三酯的合成各有特点,下面主要讨论肝脏、脂肪组织和小肠粘膜上皮细胞合成甘油三酯的特点。 1.肝脏 肝脏可利用糖、甘油和脂肪酸作原料,通过磷脂酸途径合成甘油三酯。脂肪酸的来源有脂动员来的脂肪酸,由糖和氨基酸转变生 成的脂肪酸和食物中来的外源性脂肪酸(食物中脂肪消化吸收后经血入肝的中短链脂肪酸,乳糜微粒残余颗粒中脂肪分解生成的脂肪酸)。 肝细胞含脂类物质约4-7%,其中甘油三酯约占1/2,甘油三酯含量过高会引起脂肪肝,正常情况下,肝脏合成的甘油三酯和磷脂、胆固 醇、载脂蛋白一起形成极低密度脂蛋白,分泌入血。若磷脂合成障碍或载脂蛋白合成障碍就会影响甘油三酯转运出肝,引起脂肪肝。另外,若 进入肝脏的脂肪酸过多,合成甘油三酯的量超过了合成载脂蛋白的能力,也可引起脂肪肝。 2.脂肪组织 脂肪组织甘油三酯的合成与肝脏基本相同,二者的区别是脂肪组织不能利用甘油,只能利用糖分解提供的α-磷酸甘油;脂肪 组织能大量储存甘油三酯。 3.小肠粘膜上皮细胞 小肠粘膜上皮细胞合成甘油三酯有两条途径。在进餐后,食物中的甘油三酯水解生成游离脂肪酸和甘油一酯。吸收 后经甘油?酯途径合成甘油三酯。这些甘油三酯参与乳糜微粒的组成。这一途径是小肠粘膜甘油三酯合成的主要特点。而在饥饿情况下,小肠 粘膜也能利用糖、甘油和脂肪酸作原料,经磷脂酸途径合成甘油三酯,这一部分甘油三酯参与极低密度脂蛋白组成。此时的合成原料和过程又 类似于肝脏。 这三种组织中甘油三酯合成的特点可总结如下表。 表5-5 不同组织中甘油三酯合成的特点 小肠粘膜上皮细胞 主要合成途径 进餐后 空腹 肝脏 脂肪组织 甘油-酯途径 磷脂酸途径 磷脂酸途径 磷脂酸途径 a-磷酸甘油的来源 糖 否 可 可 可 甘油 否 可 可 否 主要中间产物 甘油二酯 磷脂酸 磷脂酸 磷脂酸 甘油三酯可否贮存 否 否 否 可 动员或分泌形式 乳摩微粒 极低密度脂度蛋白 极低密度脂蛋白 FFA+甘油 生理功能 合成外源性TC 合成内源性TC 合成内源性TC 贮存甘油三酯 有关甘油三酯合成代谢的调节目前了解甚少。 第四节 脂肪酸代谢 一、脂肪酸的氧化分解 脂肪酸在有充足氧供给的情况下,可氧化分解为CO2和H2O,释放大量能量,因此脂肪酸是机体主要能量来源之一。肝和肌肉是进行脂肪 酸氧化最活跃的组织,其最主要的氧化形式是β-氧化。 (一)脂肪酸的β-氧化过程 此过程可分为活化,转移,β-氧化共三个阶段。 1.脂肪酸的活化 和葡萄糖一样,脂肪酸参加代谢前也先要活化。其活化形式是硫酯:脂肪酰CoA,催化脂肪酸活化的酶是脂酰CoA合成酶(acyl CoA synthetase)。 活化后生成的脂酰CoA极性增强,易溶于水;分子中有高能键、性质活泼;是酶的特异底物,与酶的亲和力大,因此更容易参加反应。 脂酰CoA合成酶又称硫激酶,分布在胞浆中、线粒体膜和内质网膜上。胞浆中的硫激酶催化 中短链脂肪酸活化;内质网膜上的酶活化长链脂肪酸,生成脂酰CoA,然后进入内质网用于甘油三酯合成;而线粒体膜上的酶活化的长链 脂酰CoA,进入线粒体进入β-氧化。 2.脂酰CoA进入线粒体:催化脂肪酸β-氧化的酶系在线粒体基质中,但长链脂酰CoA不能自由通过线粒体内膜,要进入线粒体基质就需要 载体转运,这一载体就是肉毒碱(carnitine),即3-羟-4-三甲氨基丁酸。 长链脂肪酰CoA和肉毒碱反应,生成辅酶A和脂酰肉毒碱,脂肪酰基与肉毒碱的3?羟基通过酯键相连接