2009年第4期 上海交通大学学报(哲学社会科学版) No.4,2009 第17卷 Vol.17 (总68期) JOURNAL OF SJ TU(Philosophy and Social Sciences) SUM,No.68 台湾当局活路外交评析 林冈,刘婧 (上海交通大学国际与公共事务学院,上海200030) 摘要:本文分析台湾二次政党轮替后,国民党当局所提出的“活路外交”思路,辨 析其与“弹性外交”、“务实外交”等相关概念的异同,探讨其意涵和特点,并从台湾“国际 空间”的阶段性变化,说明随着中国大陆经济实力的增强和大国外交的拓展,台湾当局的 “国际空间”只会更加紧缩:其现有“邦交国”对其生存的实际意义有限,台湾的对外交往 问题,只能在“九二共识”的基础上,通过两岸协商逐步解决。 关键词:“活路外交”;“务实外交”;两岸关系;国际组织;对外关系 中图分类号:D67 文献标识码:A文章编号:1008-7095(2009)04-0020-09 “活路外交”是台湾领导人马英九实现两 则的指导下,以台湾经贸实力为支撑,通过对 岸“和解休兵”这一施政目标的重要组成部分。 一些小国的经济援助,换取其对台湾的“外交” 虽然马英九在演说中没有使用“外交休兵”提 承认。蒋经国推行“弹性外交”的同时,对大陆 法,但却以两岸“和解休兵”这一更为灵活的概 维持“不妥协、不谈判、不接触”的“三不”政策, 念,涵括建立军事互信机制和实现“外交休兵” 并不与所有社会主义国家进行经贸往来,在 这两项重要内容。2008年8月马英九明确提 “汉贼不两立”的原则下,断绝与任何承认中华 出其在竞选期间推出的“活路外交”概念,将之 人民共和国的国家的“外交”关系,坚持以“中 与“外交休兵”、“务实外交”相提并论,目的是 华民国”的名义,参加国际组织的活动。26.238 在优先发展台湾经济和两岸关系、暂时搁置双 “弹性外交”和“实质外交”可以通用,但与“务 方主权之争的前提下,维持台湾现有的对外交 实外交”不同。不过美国学者科波(John Cop 往格局。具有讽刺意味的是,“外交休兵”的口 per)却是在“务实外交"”的意义上,使用“弹性外 号,国民党内的一些人士早在1996年就已提 交"”这一概念,将其与“实质外交”区分开来。 出,但却在历经李登辉末期“以战止战”和陈水 他认为“弹性外交”是多方向(multidirection- 扁任内“烽火外交”的冲撞碰壁后,才以“活路 al)、全方位(omnidirectional)的外交途径,允许 外交”的形式,正式登场。追根溯源,“活路外 台湾与共产主义国家或前共产主义国家进行 交”既是对李登辉主政期间“务实外交”的反思 经贸活动,发展两岸关系,其目的是适应后冷 和修正,也是对蒋经国晚年所实行的“弹性外 战时期的新国际秩序。2162163以上两位学者的 交”的某种回归。 共同点是将“实质外交”和“务实外交”视为不 同的“外交途径”。不同的是,萧全政将“弹性 一、相关概念辨析 外交”等同于“实质外交”,科波则将“弹性外 根据台湾学者萧全政的研究,“弹性外交” 交”等同于“务实外交”,故对“弹性外交”的定 是蒋经国晚年提出的口号,指的是国民党威权 义有明显分歧。这种互相矛盾的说法,恰恰反 政体在本土化和政治革新之初,在一个中国原 映了“弹性外交”是从“实质外交”过渡到“务实 收稿日期:2009-01-12 作者简介:林冈(1953·),男,上海交通大学国际与公共事务学院教授、博导,台湾研究中心执行主任。 1994-2010 China Academic Journal Electronic Publishing House.All rights reserved.http://www.cnki.net

2009 年第 4 期 第 17 卷 (总 68 期) 上海交通大学学报 ( 哲学社会科学版) JOURNAL OF SJ TU ( Philosophy and Social Sciences) No. 4 , 2009 Vol. 17 SUM , No. 68 收稿日期 :2009 - 01 - 12 作者简介 :林 冈(1953 - ) ,男 ,上海交通大学国际与公共事务学院教授、博导 ,台湾研究中心执行主任。 台湾当局“活路外交”评析 林 冈 , 刘 婧 (上海交通大学国际与公共事务学院 ,上海 200030) 摘 要 : 本文分析台湾二次政党轮替后 ,国民党当局所提出的“活路外交”思路 ,辨 析其与“弹性外交”、“务实外交”等相关概念的异同 ,探讨其意涵和特点 ,并从台湾“国际 空间”的阶段性变化 ,说明随着中国大陆经济实力的增强和大国外交的拓展 ,台湾当局的 “国际空间”只会更加紧缩 ;其现有“邦交国”对其生存的实际意义有限 ,台湾的对外交往 问题 ,只能在“九二共识”的基础上 ,通过两岸协商逐步解决。 关键词 :“活路外交”;“务实外交”; 两岸关系 ; 国际组织 ; 对外关系 中图分类号:D67 文献标识码:A 文章编号:1008 - 7095 (2009) 04 - 0020 - 09 “活路外交”是台湾领导人马英九实现两 岸“和解休兵”这一施政目标的重要组成部分。 虽然马英九在演说中没有使用“外交休兵”提 法 ,但却以两岸“和解休兵”这一更为灵活的概 念 ,涵括建立军事互信机制和实现“外交休兵” 这两项重要内容。2008 年 8 月马英九明确提 出其在竞选期间推出的“活路外交”概念 ,将之 与“外交休兵”、“务实外交”相提并论 ,目的是 在优先发展台湾经济和两岸关系、暂时搁置双 方主权之争的前提下 ,维持台湾现有的对外交 往格局。具有讽刺意味的是 “, 外交休兵”的口 号 ,国民党内的一些人士早在 1996 年就已提 出 ,但却在历经李登辉末期“以战止战”和陈水 扁任内“烽火外交”的冲撞碰壁后 ,才以“活路 外交”的形式 ,正式登场。追根溯源 “, 活路外 交”既是对李登辉主政期间“务实外交”的反思 和修正 ,也是对蒋经国晚年所实行的“弹性外 交”的某种回归。 一、相关概念辨析 根据台湾学者萧全政的研究“, 弹性外交” 是蒋经国晚年提出的口号 ,指的是国民党威权 政体在本土化和政治革新之初 ,在一个中国原 则的指导下 ,以台湾经贸实力为支撑 ,通过对 一些小国的经济援助 ,换取其对台湾的“外交” 承认。蒋经国推行“弹性外交”的同时 ,对大陆 维持“不妥协、不谈判、不接触”的“三不”政策 , 并不与所有社会主义国家进行经贸往来 ,在 “汉贼不两立”的原则下 ,断绝与任何承认中华 人民共和国的国家的“外交”关系 ,坚持以“中 华民国”的名义 ,参加国际组织的活动。[1 ]236 - 238 “弹性外交”和“实质外交”可以通用 ,但与“务 实外交”不同。不过美国学者科波 (John Cop2 per) 却是在“务实外交”的意义上 ,使用“弹性外 交”这一概念 ,将其与“实质外交”区分开来。 他认为“弹性外交”是多方向 ( multidirection2 al) 、全方位(omnidirectional) 的外交途径 ,允许 台湾与共产主义国家或前共产主义国家进行 经贸活动 ,发展两岸关系 ,其目的是适应后冷 战时期的新国际秩序。[ 2 ]162 - 163 以上两位学者的 共同点是将“实质外交”和“务实外交”视为不 同的“外交途径”。不同的是 ,萧全政将“弹性 外交”等同于“实质外交”,科波则将“弹性外 交”等同于“务实外交”,故对“弹性外交”的定 义有明显分歧。这种互相矛盾的说法 ,恰恰反 映了“弹性外交”是从“实质外交”过渡到“务实

2009年第4期 林冈,等台湾当局“活路外交”评析 21 外交”的中间状态。 再次与台湾“建交”(例如瑙鲁和圣卢西亚),四 务实外交的本意指的是基于现实可行性 处点火,以攻为守,企图使大陆疲于应付。在 而非道德准则之上的外交。但李登辉在1989 处理对美关系上,急功近利,明知不可为而为 年提出的“务实外交”,则有其特定含义。1988 之。其结果不但没有拓展台湾的国际空间,反 年李登辉继任之初,宣称其对外政策将延续蒋 而被国际社会视为“麻烦制造者”。 经国的“弹性外交”路线。次年4月,李登辉在 二、“活路外交”的历史背景 接受日本《读卖新闻》访问时表示,他的对外政 策结合了大陆政策和参与国际组织政策,最好 从1970年台湾当局退出联合国前夕,到 被称为“务实外交”,而非“弹性外交”。虽然李 2008年岛内发生第二次政党轮替,依台湾对外 登辉在主政初期曾表示反对“两个中国”的想 交往的空间和政策变化情况,可以分为四个阶 法,但他在权力斗争中先后击败以俞国华、李 段。第一个阶段从1970年到1978年,属“两 焕、郝柏村等人为代表的大陆籍国民党政要 蒋”权力交接时期,台湾当局采取“汉贼不两 后,很快就将一个中国原则弱化为“一国两 立”的政策,其“邦交国”的数目一路下滑。第 体”、“一国两府”、“以一个中国为指向的阶段 二个阶段从1978年到1988年,是蒋经国中、后 性两个中国”、“一个分裂的中国”、“中华民国 期,台湾当局实行“弹性外交”或“实质外交”路 在台湾”等模糊概念,其所倡导的“务实外交” 线,其“邦交国”的数目有升有降,基本不变。 也很快摆脱了以往“汉贼不两立”的思路,朝 第三个阶段从1988年初到2000年初,为李登 “两个中国”或“一中一台”的方向演变。242.246 辉时期,台湾当局奉行“务实外交”路线,其“邦 国内学者陈启懋对“实质外交”和“务实外 交国”的数目虽然有所增加,但失去了沙特阿 交”的差别做过很好的辨析。他认为,“实质外 拉伯、南韩、南非等“外交”重镇。第四个阶段 交”以一个中国原则为指标,而“务实外交”则 从2000年5月到2008年5月,属陈水扁执政 以所谓的“阶段性的两个中国”为指标,“实质 时期,台北由“务实外交”走向“烽火外交”,其 外交”反对“双重承认”,而“务实外交”则不排 “邦交国”的数目再次一路下滑。 除“双重承认”;“实质外交”也不像“务实外交” 1.“两蒋”权力交接时期(1970~1978) 那样,允许争取参加联合国或其它只能由主权 在这期间台湾在国际社会日益孤立,但坚 国家参加的国际组织、进行台湾领导人非正式 持“汉贼不两立”的“外交”政策,同时强调“以经 出访以及邀请与中华人民共和国建交国家的 济代替政治”,发展或维持与它国的实质关系。 领导人或高级官员访问台湾等活动。]312.13与 1971年中华人民共和国政府取代“中华民国”"政 务实外交”相关联的有“度假外交”、“过境外 府进入联合国席位和1972尼克松访华中美国关 交”和“金援外交”等概念。“度假外交”指的是 系正常化后,与台湾当局“断交”的国家多达26 台湾领导人以私人身份,以度假为名前往台湾 个@,日本抢先与中国建交。此后几年中,又有 的非“邦交国”访问。“过境外交”则主要指台 西班牙等22个国家与台“断交”。在这期间,与 湾领导人以转机为由,过境美国,借机会见美 台湾新建立“外交”关系的只有汤加和南非。台 国的政府官员和国会议员。“金援外交”(dollar 湾的“邦交国”数目由1970年底的67个,一路下 diplomacy)是以第三世界的一些穷国或小国为 滑到1977年底的23个②,同时,联合国的众多专 对象,以金钱援助为手段,争取这些国家与台 门机构,包括农业发展机构工业发展组织、教科 湾“建交”。因为金钱交易的色彩极为浓厚,称 文组织、世界卫生组织、国际海事组织、国际民用 之为金援或金元,较之经援要传神得多。 航空组织、万国邮政联盟、国际电信联盟、世界气 “烽火外交”指涉民进党执政时期采取的 象组织、国际劳工组织等,先后恢复中华人民共 “外交”路线,其特点是以民粹主义手段操控对 和国在这些组织的合法席位,顶替台湾的原有席 外关系,以意识形态决定“外交”政策,将“外 位,台湾在联合国相关机构关税及贸易总协定的 交”置于两岸关系的位阶之上,争取“断交国” 观察员席位也被取消。 1994-2010 China Academic Journal Electronic Publishing House.All rights reserved.http://www.cnki.net

2009 年第 4 期 林 冈 ,等 台湾当局“活路外交”评析 外交”的中间状态。 务实外交的本意指的是基于现实可行性 而非道德准则之上的外交。但李登辉在 1989 年提出的“务实外交”,则有其特定含义。1988 年李登辉继任之初 ,宣称其对外政策将延续蒋 经国的“弹性外交”路线。次年 4 月 ,李登辉在 接受日本《读卖新闻》访问时表示 ,他的对外政 策结合了大陆政策和参与国际组织政策 ,最好 被称为“务实外交”,而非“弹性外交”。虽然李 登辉在主政初期曾表示反对“两个中国”的想 法 ,但他在权力斗争中先后击败以俞国华、李 焕、郝柏村等人为代表的大陆籍国民党政要 后 ,很快就将一个中国原则弱化为“一国两 体”、“一国两府”、“以一个中国为指向的阶段 性两个中国”、“一个分裂的中国”、“中华民国 在台湾”等模糊概念 ,其所倡导的“务实外交” 也很快摆脱了以往“汉贼不两立”的思路 ,朝 “两个中国”或“一中一台”的方向演变。[1 ]242 - 246 国内学者陈启懋对“实质外交”和“务实外 交”的差别做过很好的辨析。他认为“, 实质外 交”以一个中国原则为指标 ,而“务实外交”则 以所谓的“阶段性的两个中国”为指标 ;“实质 外交”反对“双重承认”,而“务实外交”则不排 除“双重承认”“; 实质外交”也不像“务实外交” 那样 ,允许争取参加联合国或其它只能由主权 国家参加的国际组织、进行台湾领导人非正式 出访以及邀请与中华人民共和国建交国家的 领导人或高级官员访问台湾等活动。[3 ]312 - 313与 务实外交”相关联的有“度假外交”、“过境外 交”和“金援外交”等概念。“度假外交”指的是 台湾领导人以私人身份 ,以度假为名前往台湾 的非“邦交国”访问。“过境外交”则主要指台 湾领导人以转机为由 ,过境美国 ,借机会见美 国的政府官员和国会议员。“金援外交”(dollar diplomacy) 是以第三世界的一些穷国或小国为 对象 ,以金钱援助为手段 ,争取这些国家与台 湾“建交”。因为金钱交易的色彩极为浓厚 ,称 之为金援或金元 ,较之经援要传神得多。 “烽火外交”指涉民进党执政时期采取的 “外交”路线 ,其特点是以民粹主义手段操控对 外关系 ,以意识形态决定“外交”政策 ,将“外 交”置于两岸关系的位阶之上 ,争取“断交国” 再次与台湾“建交”(例如瑙鲁和圣卢西亚) ,四 处点火 ,以攻为守 ,企图使大陆疲于应付。在 处理对美关系上 ,急功近利 ,明知不可为而为 之。其结果不但没有拓展台湾的国际空间 ,反 而被国际社会视为“麻烦制造者”。 二、“活路外交”的历史背景 从 1970 年台湾当局退出联合国前夕 ,到 2008 年岛内发生第二次政党轮替 ,依台湾对外 交往的空间和政策变化情况 ,可以分为四个阶 段。第一个阶段从 1970 年到 1978 年 ,属“两 蒋”权力交接时期 ,台湾当局采取“汉贼不两 立”的政策 ,其“邦交国”的数目一路下滑。第 二个阶段从 1978 年到 1988 年 ,是蒋经国中、后 期 ,台湾当局实行“弹性外交”或“实质外交”路 线 ,其“邦交国”的数目有升有降 ,基本不变。 第三个阶段从 1988 年初到 2000 年初 ,为李登 辉时期 ,台湾当局奉行“务实外交”路线 ,其“邦 交国”的数目虽然有所增加 ,但失去了沙特阿 拉伯、南韩、南非等“外交”重镇。第四个阶段 从 2000 年 5 月到 2008 年 5 月 ,属陈水扁执政 时期 ,台北由“务实外交”走向“烽火外交”,其 “邦交国”的数目再次一路下滑。 1.“两蒋”权力交接时期(1970~1978) 在这期间台湾在国际社会日益孤立 ,但坚 持“汉贼不两立”的“外交”政策 ,同时强调“以经 济代替政治”,发展或维持与它国的实质关系。 1971 年中华人民共和国政府取代“中华民国”政 府进入联合国席位和 1972 尼克松访华中美国关 系正常化后 ,与台湾当局“断交”的国家多达 26 个① ,日本抢先与中国建交。此后几年中 ,又有 西班牙等 22 个国家与台“断交”。在这期间 ,与 台湾新建立“外交”关系的只有汤加和南非。台 湾的“邦交国”数目由 1970 年底的 67 个 ,一路下 滑到 1977 年底的 23 个② ;同时 ,联合国的众多专 门机构 ,包括农业发展机构、工业发展组织、教科 文组织、世界卫生组织、国际海事组织、国际民用 航空组织、万国邮政联盟、国际电信联盟、世界气 象组织、国际劳工组织等 ,先后恢复中华人民共 和国在这些组织的合法席位 ,顶替台湾的原有席 位 ,台湾在联合国相关机构关税及贸易总协定的 观察员席位也被取消。 21

22 上海交通大学学报(哲学社会科学版) 第17卷 2.蒋经国中后期(1978~1988.1) 交”关系的,其中还包括利比里亚、塞内加尔、冈 在这期间,蒋经国提出“弹性外交”,以拓 比亚、尼加拉瓜等四个多变的国家。 展台湾的国际空间。从1977年底到1987年 在国际场合台湾当局采取“贼立汉也立,你 底,有8个位于太平洋和拉丁美洲的小国家先 来我也来,你来我不走,你走我不走”的政策。55 后与台湾“建交”,但同时也有8个更重要的国 其具体做法有二。一是不惜变通名义重返国际 家与台湾先后“断交”@,台湾的“邦交国”由 组织。1988年4月,台湾当局结束两年来因不 1977年底的23个,一度上升为1984年底的26 满亚银更改台湾会员名称而采取的缺席抗议行 个,再降为1987年底的23个,总的数目维持不 为,接受“中国台北”的名义,派“中央银行”总裁 变。其中格林纳达是1981年才与台湾“建交”、 张继正到马尼拉参加年会。次年5月台湾当局 1985年就“断交”的不稳定的小国。除去上述 又派遣“财政部长”郭婉容领队到北京参加亚银 这些与台湾“建交”的新生独立国家,与台湾有 年会,超越了蒋经国所设立的“三不”政策和“弹 较长期(1978年前跟台湾有“邦交”关系者)“外 性外交”的底线。1990年1月,台湾当局决定以 交”关系的国家只有16个。 “台澎、金、马”关税区的名义,申请加入关税及 在国际组织中,台湾的地位进一步下降。 贸易总协定,即后来的世界贸易组织。二是通过 1980年4月和5月,国际货币基金组织和世界 “度假外交”、“金援外交”,与一些国家发展非官 银行分别恢复了中华人民共和国在这两个机构 方关系,进而寻求国际社会的交叉承认。1989 的合法席位。1984年中华人民共和国加入国际 年3月,李登辉出访新加坡,被称为“来自台湾的 刑警组织。1986年中华人民共和国加入亚洲开 总统”。1994年2月和1995年4月,李登辉又先 发银行(亚银),台湾的会员名称改为“中国台北” 后出访菲律宾、印度尼西亚、泰国、阿拉伯联合酋 (Taipei,China)。对此,台北当局采取“不参加、 长国和约旦等国,从事“度假外交”。1995年李 不退出、不接受改名”的“三不”政策,以缺席的方 登辉访美,则是台湾当局“务实外交”的集大成 式表示抗议。所谓“弹性”表现在“不退出”这一 者。其后果是两岸在国际场合竞争的激烈程度 做法,而不是像以往那样一走了之,但总体思路 远远超过了蒋经国时期。 仍含有“汉贼不两立”的遗风(1 egacy)。严重的国 4.陈水扁时期(2000~2008) 际孤立使台湾当局“外交”政策以至施政能力,受 陈水扁的“外交”目标是使台湾成为一个 到社会的怀疑和批评。4167.168 “正常的国家”。根据陈水扁时期首任“外交部 3.李登辉时期(1988~2000) 长”田弘茂的说法,台湾“外交”的首要目标是 李登辉上任后很快就修正了蒋经国的“弹 维护“国家安全”,为此必须维系台海权力平 性外交”路线,代之以“务实外交”。台湾的“邦交 衡,提升台美、台日关系;发展地区安全对话, 国"”数目由1987年底的23个上升到1999年底 参加具有“一轨”(track one)性质的东盟区域论 的29个。与台湾新“建交”的国家7个①,与台湾 坛(ASEAN Regional Forum)和“二轨”(track “复交”的国家5个⑥,与台湾“断交”的国家5 two)性质的亚太安全合作理事会(CSCAP)活 个⑥,与台湾“建交”后又“断交”的国家有巴哈马 动;改善两岸关系。第二个“外交”目标是巩固 (1989年“建交”,1997年“断交)和几内亚比绍 和支持民主发展,为此必须与世界上的民主国 (1990年“建交”,1998年“断交”;与台湾“复交” 家持续合作,在政府和非政府层次参与全球民 后又“断交”的国家是莱索托(1990年“复交”, 主运动,奉行“非政府组织外交新战略”(anew 1998年“断交”和中非(1991年“复交”,1998年 strategy of NGO diplomacy),协助台湾民间社 “断交”:最复杂的是利比里亚,在12年内经历 会与全球公民社会(global civil society)合作。 了与台湾“复交”、“断交”、“再复交”的过程(1989 第三个“外交”目标是反制(counteract)中华人 “复交”、1993年“断交”,1998年再“复交”。在 民共和国政府对“中华民国主权地位”的否 1999年与台湾“建交”的29个国家中,只有马拉 定。⑦其中第一个目标中有关提升台美关系的 维等14个国家是在1978年以前就跟台湾有“邦 规划,在陈水扁的第一任期得到一定程度的实 1994-2010 China Academic Journal Electronic Publishing House.All rights reserved.http://www.cnki.net

上海交通大学学报(哲学社会科学版) 第 17 卷 2. 蒋经国中后期(1978~1988. 1) 在这期间 ,蒋经国提出“弹性外交”,以拓 展台湾的国际空间。从 1977 年底到 1987 年 底 ,有 8 个位于太平洋和拉丁美洲的小国家先 后与台湾“建交”,但同时也有 8 个更重要的国 家与台湾先后“断交”③ ,台湾的“邦交国”由 1977 年底的 23 个 ,一度上升为 1984 年底的 26 个 ,再降为 1987 年底的 23 个 ,总的数目维持不 变。其中格林纳达是 1981 年才与台湾“建交”、 1985 年就“断交”的不稳定的小国。除去上述 这些与台湾“建交”的新生独立国家 ,与台湾有 较长期(1978 年前跟台湾有“邦交”关系者)“外 交”关系的国家只有 16 个。 在国际组织中 ,台湾的地位进一步下降。 1980 年 4 月和 5 月 ,国际货币基金组织和世界 银行分别恢复了中华人民共和国在这两个机构 的合法席位。1984 年中华人民共和国加入国际 刑警组织。1986 年中华人民共和国加入亚洲开 发银行(亚银) ,台湾的会员名称改为“中国台北” ( Taipei , China) 。对此 ,台北当局采取“不参加、 不退出、不接受改名”的“三不”政策 ,以缺席的方 式表示抗议。所谓“弹性”表现在“不退出”这一 做法 ,而不是像以往那样一走了之 ,但总体思路 仍含有“汉贼不两立”的遗风(legacy) 。严重的国 际孤立使台湾当局“外交”政策以至施政能力 ,受 到社会的怀疑和批评。[4 ]167 - 168 3. 李登辉时期(1988~2000) 李登辉上任后很快就修正了蒋经国的“弹 性外交”路线 ,代之以“务实外交”。台湾的“邦交 国”数目由 1987 年底的 23 个上升到 1999 年底 的 29 个。与台湾新“建交”的国家7 个④ ,与台湾 “复交”的国家 5 个⑤ ,与台湾“断交”的国家 5 个⑥ ,与台湾“建交”后又“断交”的国家有巴哈马 (1989 年“建交”,1997 年“断交”) 和几内亚比绍 (1990 年“建交”,1998 年“断交”) ;与台湾“复交” 后又“断交”的国家是莱索托 (1990 年“复交”, 1998 年“断交”) 和中非(1991 年“复交”,1998 年 “断交”) ;最复杂的是利比里亚 ,在 12 年内经历 了与台湾“复交”“、断交”“、再复交”的过程(1989 “复交”、1993 年“断交”,1998 年再“复交”) 。在 1999 年与台湾“建交”的 29 个国家中 ,只有马拉 维等 14 个国家是在 1978 年以前就跟台湾有“邦 交”关系的 ,其中还包括利比里亚、塞内加尔、冈 比亚、尼加拉瓜等四个多变的国家。 在国际场合台湾当局采取“贼立汉也立 ,你 来我也来 ,你来我不走 ,你走我不走”的政策。[5 ]5 其具体做法有二。一是不惜变通名义重返国际 组织。1988 年 4 月 ,台湾当局结束两年来因不 满亚银更改台湾会员名称而采取的缺席抗议行 为 ,接受“中国台北”的名义 ,派“中央银行”总裁 张继正到马尼拉参加年会。次年 5 月台湾当局 又派遣“财政部长”郭婉容领队到北京参加亚银 年会 ,超越了蒋经国所设立的“三不”政策和“弹 性外交”的底线。1990 年 1 月 ,台湾当局决定以 “台、澎、金、马”关税区的名义 ,申请加入关税及 贸易总协定 ,即后来的世界贸易组织。二是通过 “度假外交”、“金援外交”,与一些国家发展非官 方关系 ,进而寻求国际社会的交叉承认。1989 年 3 月 ,李登辉出访新加坡 ,被称为“来自台湾的 总统”。1994 年 2 月和 1995 年 4 月 ,李登辉又先 后出访菲律宾、印度尼西亚、泰国、阿拉伯联合酋 长国和约旦等国 ,从事“度假外交”。1995 年李 登辉访美 ,则是台湾当局“务实外交”的集大成 者。其后果是两岸在国际场合竞争的激烈程度 远远超过了蒋经国时期。 4. 陈水扁时期(2000~2008) 陈水扁的“外交”目标是使台湾成为一个 “正常的国家”。根据陈水扁时期首任“外交部 长”田弘茂的说法 ,台湾“外交”的首要目标是 维护“国家安全”,为此必须维系台海权力平 衡 ,提升台美、台日关系 ;发展地区安全对话 , 参加具有“一轨”(track one) 性质的东盟区域论 坛(ASEAN Regional Forum) 和“二轨”(track two) 性质的亚太安全合作理事会 (CSCAP) 活 动 ;改善两岸关系。第二个“外交”目标是巩固 和支持民主发展 ,为此必须与世界上的民主国 家持续合作 ,在政府和非政府层次参与全球民 主运动 ,奉行“非政府组织外交新战略”(a new strategy of N GO diplomacy) ,协助台湾民间社 会与全球公民社会 ( global civil society) 合作。 第三个“外交”目标是反制 (counteract) 中华人 民共和国政府对“中华民国主权地位”的否 定。⑦其中第一个目标中有关提升台美关系的 规划 ,在陈水扁的第一任期得到一定程度的实 22

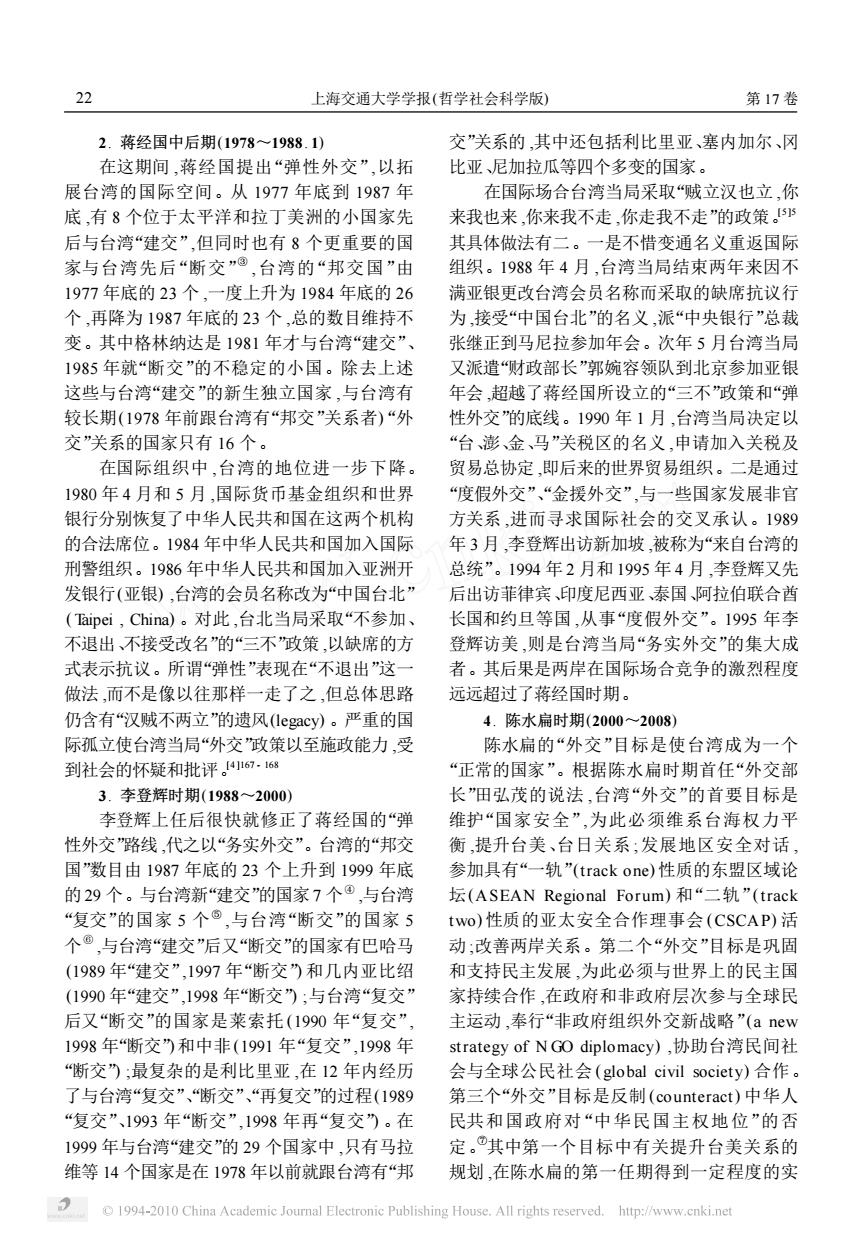

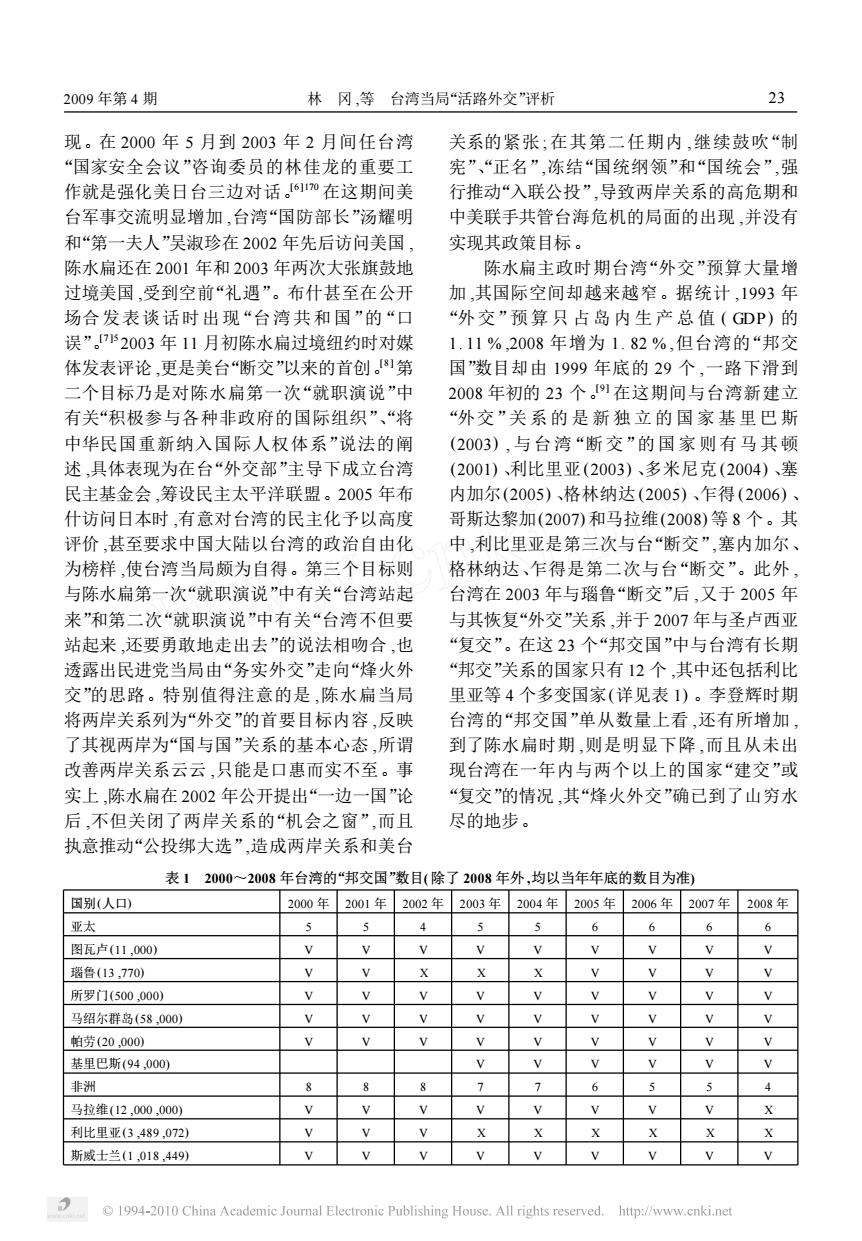

2009年第4期 林冈,等台湾当局“活路外交”评析 23 现。在2000年5月到2003年2月间任台湾 关系的紧张;在其第二任期内,继续鼓吹“制 “国家安全会议”咨询委员的林佳龙的重要工 宪”、“正名”,冻结“国统纲领”和“国统会”,强 作就是强化美日台三边对话。610在这期间美 行推动“入联公投”,导致两岸关系的高危期和 台军事交流明显增加,台湾“国防部长”汤耀明 中美联手共管台海危机的局面的出现,并没有 和“第一夫人”吴淑珍在2002年先后访问美国, 实现其政策目标。 陈水扁还在2001年和2003年两次大张旗鼓地 陈水扁主政时期台湾“外交”预算大量增 过境美国受到空前“礼遇”。布什甚至在公开 加,其国际空间却越来越窄。据统计,1993年 场合发表谈话时出现“台湾共和国”的“口 “外交”预算只占岛内生产总值(GDP)的 误”。s2003年11月初陈水扁过境纽约时对媒 1.11%,2008年增为1.82%,但台湾的“邦交 体发表评论,更是美台“断交”以来的首创。⑧町第 国”数目却由1999年底的29个,一路下滑到 二个目标乃是对陈水扁第一次“就职演说”中 2008年初的23个。1在这期间与台湾新建立 有关“积极参与各种非政府的国际组织”、“将 “外交”关系的是新独立的国家基里巴斯 中华民国重新纳入国际人权体系”说法的阐 (2003),与台湾“断交”的国家则有马其顿 述,具体表现为在台“外交部”主导下成立台湾 (2001)、利比里亚(2003)、多米尼克(2004)、塞 民主基金会,筹设民主太平洋联盟。2005年布 内加尔(2005)、格林纳达(2005)、乍得(2006)、 什访问日本时,有意对台湾的民主化予以高度 哥斯达黎加(2007)和马拉维(2008)等8个。其 评价,甚至要求中国大陆以台湾的政治自由化 中,利比里亚是第三次与台“断交”,塞内加尔、 为榜样,使台湾当局颇为自得。第三个目标则 格林纳达、乍得是第二次与台“断交”。此外 与陈水扁第一次“就职演说”中有关“台湾站起 台湾在2003年与瑙鲁“断交”后,又于2005年 来”和第二次“就职演说”中有关“台湾不但要 与其恢复“外交”关系,并于2007年与圣卢西亚 站起来,还要勇敢地走出去”的说法相吻合,也 “复交”。在这23个“邦交国”中与台湾有长期 透露出民进党当局由“务实外交”走向“烽火外 “邦交”关系的国家只有12个,其中还包括利比 交”的思路。特别值得注意的是,陈水扁当局 里亚等4个多变国家(详见表1)。李登辉时期 将两岸关系列为“外交”的首要目标内容,反映 台湾的“邦交国”单从数量上看,还有所增加, 了其视两岸为“国与国”关系的基本心态,所谓 到了陈水扁时期,则是明显下降,而且从未出 改善两岸关系云云,只能是口惠而实不至。事 现台湾在一年内与两个以上的国家“建交”或 实上,陈水扁在2002年公开提出“一边一国”论 “复交”的情况,其“烽火外交”确已到了山穷水 后,不但关闭了两岸关系的“机会之窗”,而且 尽的地步。 执意推动“公投绑大选”,造成两岸关系和美台 表12000~2008年台湾的“邦交国”数目(除了2008年外,均以当年年底的数目为准) 因别(人口) 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 亚太 s 5 ¥ 5 5 6 6 6 6 图瓦卢(11,000) V V 瑙鲁(13,770) V X X X v N V 所罗门(500.000) V V 马绍尔群岛(58,000) V V 帕劳(20,000) V V V V N L V V 基里巴斯(94,000) 非洲 乐 8 8 7 6 5 马拉维(12,000,000) V X 利比里亚(3,489,072) V X 子 女 X 斯威士兰(1,018,449) V 1994-2010 China Academic Journal Electronic Publishing House.All rights reserved.http://www.cnki.net

2009 年第 4 期 林 冈 ,等 台湾当局“活路外交”评析 现。在 2000 年 5 月到 2003 年 2 月间任台湾 “国家安全会议”咨询委员的林佳龙的重要工 作就是强化美日台三边对话。[6 ]170 在这期间美 台军事交流明显增加 ,台湾“国防部长”汤耀明 和“第一夫人”吴淑珍在 2002 年先后访问美国 , 陈水扁还在 2001 年和 2003 年两次大张旗鼓地 过境美国 ,受到空前“礼遇”。布什甚至在公开 场合发表谈话时出现“台湾共和国”的“口 误”。[7 ]5 2003 年 11 月初陈水扁过境纽约时对媒 体发表评论 ,更是美台“断交”以来的首创。[8 ]第 二个目标乃是对陈水扁第一次“就职演说”中 有关“积极参与各种非政府的国际组织”、“将 中华民国重新纳入国际人权体系”说法的阐 述 ,具体表现为在台“外交部”主导下成立台湾 民主基金会 ,筹设民主太平洋联盟。2005 年布 什访问日本时 ,有意对台湾的民主化予以高度 评价 ,甚至要求中国大陆以台湾的政治自由化 为榜样 ,使台湾当局颇为自得。第三个目标则 与陈水扁第一次“就职演说”中有关“台湾站起 来”和第二次“就职演说”中有关“台湾不但要 站起来 ,还要勇敢地走出去”的说法相吻合 ,也 透露出民进党当局由“务实外交”走向“烽火外 交”的思路。特别值得注意的是 ,陈水扁当局 将两岸关系列为“外交”的首要目标内容 ,反映 了其视两岸为“国与国”关系的基本心态 ,所谓 改善两岸关系云云 ,只能是口惠而实不至。事 实上 ,陈水扁在 2002 年公开提出“一边一国”论 后 ,不但关闭了两岸关系的“机会之窗”,而且 执意推动“公投绑大选”,造成两岸关系和美台 关系的紧张 ;在其第二任期内 ,继续鼓吹“制 宪”、“正名”,冻结“国统纲领”和“国统会”,强 行推动“入联公投”,导致两岸关系的高危期和 中美联手共管台海危机的局面的出现 ,并没有 实现其政策目标。 陈水扁主政时期台湾“外交”预算大量增 加 ,其国际空间却越来越窄。据统计 ,1993 年 “外交”预 算 只 占 岛 内 生 产 总 值 ( GDP) 的 1. 11 % ,2008 年增为 1. 82 % ,但台湾的“邦交 国”数目却由 1999 年底的 29 个 ,一路下滑到 2008 年初的 23 个。[ 9 ] 在这期间与台湾新建立 “外交”关 系 的 是 新 独 立 的 国 家 基 里 巴 斯 (2003) , 与台湾“断交”的国 家则有马其顿 (2001) 、利比里亚(2003) 、多米尼克 (2004) 、塞 内加尔(2005) 、格林纳达 (2005) 、乍得 (2006) 、 哥斯达黎加(2007) 和马拉维(2008) 等 8 个。其 中 ,利比里亚是第三次与台“断交”,塞内加尔、 格林纳达、乍得是第二次与台“断交”。此外 , 台湾在 2003 年与瑙鲁“断交”后 ,又于 2005 年 与其恢复“外交”关系 ,并于 2007 年与圣卢西亚 “复交”。在这 23 个“邦交国”中与台湾有长期 “邦交”关系的国家只有 12 个 ,其中还包括利比 里亚等 4 个多变国家(详见表 1) 。李登辉时期 台湾的“邦交国”单从数量上看 ,还有所增加 , 到了陈水扁时期 ,则是明显下降 ,而且从未出 现台湾在一年内与两个以上的国家“建交”或 “复交”的情况 ,其“烽火外交”确已到了山穷水 尽的地步。 表 1 2000~2008 年台湾的“邦交国”数目( 除了 2008 年外 ,均以当年年底的数目为准) 国别(人口) 2000 年 2001 年 2002 年 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 亚太 5 5 4 5 5 6 6 6 6 图瓦卢(11 ,000) V V V V V V V V V 瑙鲁(13 ,770) V V X X X V V V V 所罗门(500 ,000) V V V V V V V V V 马绍尔群岛(58 ,000) V V V V V V V V V 帕劳(20 ,000) V V V V V V V V V 基里巴斯(94 ,000) V V V V V V 非洲 8 8 8 7 7 6 5 5 4 马拉维(12 ,000 ,000) V V V V V V V V X 利比里亚(3 ,489 ,072) V V V X X X X X X 斯威士兰(1 ,018 ,449) V V V V V V V V V 23

24 上海交通大学学报(哲学社会科学版) 第17卷 因别(人口) 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 塞内加尔(10,850,000) V 小 b 中 + 女 X 冈比亚(8,170,000) 布基纳法索(13,200,000) V V V V V V V 圣多美.普林西比(170372) V V V y N 乍得(9,450,000) V X X X 拉美 14 14 14 14 13 12 12 12 12 危地马拉(11,200,000) V V V V 萨尔瓦多(5,780,000) V V V V V V V 洪都拉斯(7,530,000) V V V 尼加拉瓜(5200.000) V v V b 哥斯达黎加(4,270,000) V V X 巴拿马(3,300,000) V 海地(8,304,000) V V V V b V 多米尼加(8,950,034) v V 多米尼克(77,000) V V V X X X 圣基茨和尼维斯联邦(44,100) V V V V 圣卢西亚(165,000) X X X X X X X V 圣文森特.格林纳丁斯(112,000) V V k 格林纳达(101,607) V V 十 X X X 伯利兹(221,000) b V V V V V 巴拉圭(5.880,000) V 欧洲 2 1 1 1 1 1 1 教廷(1,380) V V 马其顿(2,022,547) X X X X 中 X X X 总数(122203331) 29 28 27 27 26 25 24 24 23 三、“活路外交”的意涵及特点 的是避免两岸冲撞和消耗资源。) “外交休兵”之说始于1996年。李登辉在当 马英九所提出的“活路外交”可以视为对 选为台湾地区最高领导人后,一方面表示将“优 “烽火外交”的拨乱反正。“活路外交”的提出, 先处理结束两岸敌对状态”,另一方面又宣称将 既是力图避免在国际社会上与中国大陆斗个 继续推动“务实外交”,以“拥有必要的生存与发 你死我活,破坏目前两岸之间的良好氛围,为 展空间”。1996年12月国民党一度考虑透过 进一步推动两岸关系发展扫清外围障碍,也是 “国家发展会议”提出突破两岸僵局的建设性建 要藉“外交休兵”,争取中国大陆在两岸事务上 议,即两岸签订五十年“互不侵犯”协定,台湾承 释放更多的善意,提供更多的惠台措施,帮助 认在五十年内绝不碰触“独立”问题,甚至愿意消 马政权渡过目前的经济困境,为日后重演经济 极维持“邦交国”数目不增加,其条件是中国大陆 辉煌奇迹夯实基础。1这一新的“外交”思维, 放弃武力和打压其“国际”空间。时任民进党主 反映了岛内对两岸“外交休兵”、共谋经济合作 席许信良和新党认为台湾不应该花费大量纳税 发展的需求。正如岛内一些媒体所观察的, 人的钱,去“养”二三十个小“邦交国”,也不应该 “外交”休兵以巩固现有“邦交国”为优先,并着 在“加入联合国”问题上下太多的血本,而应该将 眼扩大和无“邦交国”实质合作,并以务实和弹 主要精力放在加入经济性的国际组织上。⑧但民 性的方式,参与国际组织和国际会议,而不是 进党主流派却坚持以台湾名义,拓展“外交”空 一味以金援“外交”,争取新的“邦交国”,其目 间,加入国际组织。在这股力量的牵制下,“外交 1994-2010 China Academic Journal Electronic Publishing House.All rights reserved.http://www.cnki.net

上海交通大学学报(哲学社会科学版) 第 17 卷 国别(人口) 2000 年 2001 年 2002 年 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 塞内加尔(10 ,850 ,000) V V V V V X X X X 冈比亚(8 ,170 ,000) V V V V V V V V V 布基纳法索(13 ,200 ,000) V V V V V V V V V 圣多美 - 普林西比(170 ,372) V V V V V V V V V 乍得(9 ,450 ,000) V V V V V V X X X 拉美 14 14 14 14 13 12 12 12 12 危地马拉(11 ,200 ,000) V V V V V V V V V 萨尔瓦多(5 ,780 ,000) V V V V V V V V V 洪都拉斯(7 ,530 ,000) V V V V V V V V V 尼加拉瓜(5 ,200 ,000) V V V V V V V V V 哥斯达黎加(4 ,270 ,000) V V V V V V V X X 巴拿马(3 ,300 ,000) V V V V V V V V V 海地(8 ,304 ,000) V V V V V V V V V 多米尼加(8 ,950 ,034) V V V V V V V V V 多米尼克(77 ,000) V V V V X X X X X 圣基茨和尼维斯联邦(44 ,100) V V V V V V V V V 圣卢西亚(165 ,000) X X X X X X X V V 圣文森特 - 格林纳丁斯(112 ,000) V V V V V V V V V 格林纳达(101 ,607) V V V V V X X X X 伯利兹(221 ,000) V V V V V V V V V 巴拉圭(5 ,880 ,000) V V V V V V V V V 欧洲 2 1 1 1 1 1 1 1 1 教廷(1 ,380) V V V V V V V V V 马其顿(2 ,022 ,547) V X X X X X X X X 总数(122 ,203 ,331) 29 28 27 27 26 25 24 24 23 三、“活路外交”的意涵及特点 马英九所提出的“活路外交”可以视为对 “烽火外交”的拨乱反正。“活路外交”的提出 , 既是力图避免在国际社会上与中国大陆斗个 你死我活 ,破坏目前两岸之间的良好氛围 ,为 进一步推动两岸关系发展扫清外围障碍 ,也是 要藉“外交休兵”,争取中国大陆在两岸事务上 释放更多的善意 ,提供更多的惠台措施 ,帮助 马政权渡过目前的经济困境 ,为日后重演经济 辉煌奇迹夯实基础。[10 ] 这一新的“外交”思维 , 反映了岛内对两岸“外交休兵”、共谋经济合作 发展的需求。正如岛内一些媒体所观察的 , “外交”休兵以巩固现有“邦交国”为优先 ,并着 眼扩大和无“邦交国”实质合作 ,并以务实和弹 性的方式 ,参与国际组织和国际会议 ,而不是 一味以金援“外交”,争取新的“邦交国”,其目 的是避免两岸冲撞和消耗资源。[9 ] “外交休兵”之说始于 1996 年。李登辉在当 选为台湾地区最高领导人后 ,一方面表示将“优 先处理结束两岸敌对状态”,另一方面又宣称将 继续推动“务实外交”,以“拥有必要的生存与发 展空间”。1996 年 12 月国民党一度考虑透过 “国家发展会议”,提出突破两岸僵局的建设性建 议 ,即两岸签订五十年“互不侵犯”协定 ,台湾承 认在五十年内绝不碰触“独立”问题 ,甚至愿意消 极维持“邦交国”数目不增加 ,其条件是中国大陆 放弃武力和打压其“国际”空间。时任民进党主 席许信良和新党认为台湾不应该花费大量纳税 人的钱 ,去“养”二三十个小“邦交国”,也不应该 在“加入联合国”问题上下太多的血本 ,而应该将 主要精力放在加入经济性的国际组织上。⑧但民 进党主流派却坚持以台湾名义 ,拓展“外交”空 间 ,加入国际组织。在这股力量的牵制下“, 外交 24