消化系统 Alimentary system 一、概述 general description 消化管:口腔一→咽→食管→胃→小肠(十二指肠、空肠、回肠 →大肠(盲肠、阑尾、结肠、直肠、肛管) 消化系统的组成 唾液腺 大消化腺 消化腺 胰 小消化腺:分布于消化管壁内的腺组织 消化管的区分 上消化道:口腔 十二指肠 下消化道:空肠一肛门 消化系统的基本功能:摄取食物、进行物理和化学性消化、吸收营养物质、排出食物残渣。 二、口腔 oral cavity (一)口腔的构成 是消化管的起始部,其前壁为唇,侧壁为颊,上壁为鹏,下壁为口腔底。口腔向前经口裂通外界,向 后经咽峡与咽相通。 (仁)口腔的区分 口腔厂口腔前庭(eibule) 有口腔((r西Pope}(似牙号为界 ●聘的形态 硬腭(hard palate)(前2/3):由骨聘表面覆黏膜构成 软腭(soft palate()后13):以肌肉、肌腱为基础,外覆黏膜 软号区分为:腭帆(velum palatinum)、腭垂(uvula)(悬雍垂)、腭舌弓(palatoglossal arch)和腭咽 yngeal arch) 聘肌有:腭帆张肌、碍帆提肌、腭垂肌、胃舌肌、聘咽肌 ●咽峡sthmus of fauces)):由腭垂、腭帆游离缘、两侧的腭舌弓和舌根共同围成,是口腔与咽的分界。 (但)口腔的内容物 L.牙(teeth) 「乳牙(deciduous teeth):共20颗(6个月开始萌出,3岁出齐)一中切牙, (1)分类 侧切牙,尖牙、第1乳磨牙、第2到磨牙 恒牙(permanent teeth):共32颗(6岁开始更换,I8岁左右出齐) 一中切牙 侧切牙、尖牙、第1,2前磨牙、第1、2、3磨牙

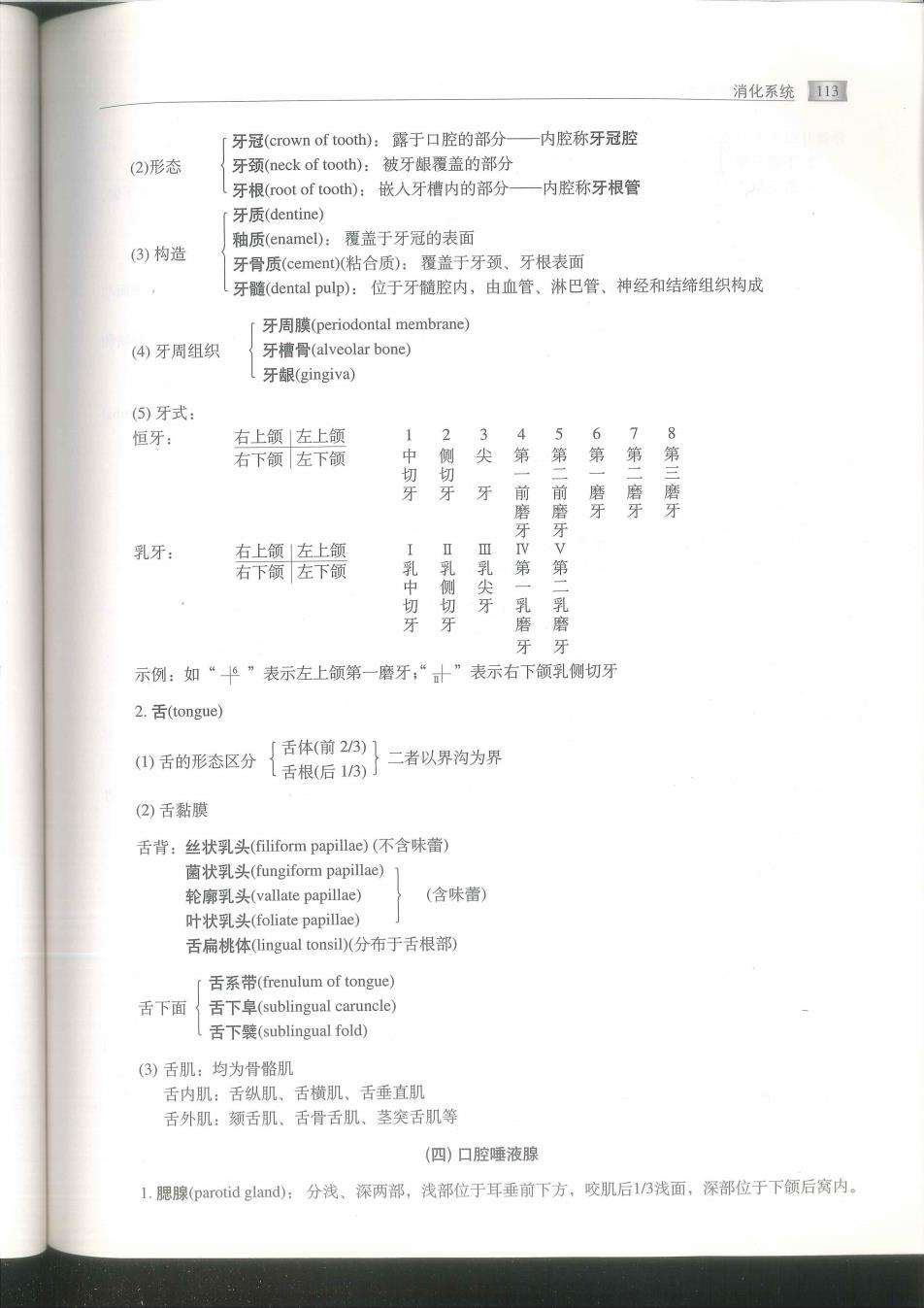

消化系统13 牙冠(crown of tooth):露于口腔的部分 内腔称牙冠腔 (2)形态 牙颈(neck of tooth):被牙跟覆盖的部分 牙根(root of tooth):嵌人牙植内的都分 内腔称牙根管 牙质(dentine) 质(enamel) 覆盖于牙冠的表面 (3)构造 牙骨质(cement)粘合质):覆盖于牙颈、牙根表面 牙髓(dental pulp):位于牙髓腔内,由血管、淋巴管、神经和结缔组织构成 牙周膜(periodontal membrane) (④)牙周组织 牙槽骨((alveolar bone) 牙龈(gingiva) (5)牙式: 恒牙 右上颌|左上颌 1 右下领左下颌 切 乳牙: 乳中切牙 亚乳尖牙 牙牙 示例:如“平”表示左上领第一磨牙“十”表示右下领乳侧切牙 2.舌(tongue) 舌的形态区分{舌体(前2)】 舌根(后13)了 二者以界沟为界 (2)舌黏膜 舌背:丝状乳头(filiform papillae)(不含味蕾) 轮廓乳头(vallate papillae)) (含味蕾 叶状乳头(foliate papillae) 舌扁桃体(lingual tonsil()分布于舌根部) ,舌系带(frenulum of tongue) 舌下面 舌下阜(sublingual caruncle l舌下襞(sublingual fold) (3)舌肌:均为骨骼肌 舌内肌:舌纵肌、舌横肌、舌垂直肌 舌外肌:颏舌肌、舌骨舌肌、茎突舌肌等 (四)口腔睡液腺 腮腺(parotid gland):分浅、深两部,浅部位于耳垂前下方,咬肌后1/3浅面,深部位于下颌后窝内

14人体解剖学图谱及纲要 导管开口于平对上颌第2磨牙黏膜面的腮腺管乳头上 2.下领下腺((submandibular gland):位于下颌骨体内面的下领下腺窝内。导管开口于舌下卓。 3.舌下腺(sublingual gland):位于舌下襞深面。其大导管开口于舌下阜,小导管10余条开口于舌下襞。 三、咽 pharynx 1.位置:位于颈椎的前方,鼻腔、口腔、喉腔的后方,上方固定于颅底,下端于第6颈椎下缘平面与 食管相续,两侧与颈部大血管和甲状腺侧叶相邻。 2,形态:上宽下窄,前后略扁的漏斗形肌性管道,长约12cm。其前壁不完整,分别借鼻后孔、咽峡和 喉口与鼻腔、口腔和喉腔相通。 3.咽的分部:以软腭后缘和会厌上缘为界,可将咽分为鼻咽、口咽和喉咽三部。 ●鼻咽部(nasopharynx)一侧壁有咽鼓管咽口(pharyngeal opening of auditory tube)、咽鼓管圆枕(tubal torus)和咽隐窝(pharyngeal recess)等结构。 ●口咽部(oropharynx).一侧壁有扁桃体窝和腭扁桃体(palatine tonsil) 喉口两侧有梨状隐窝(piriform e)。 4,咽肌:为骨骼肌,分为: 「咽缩肌一分咽上、中、下缩肌,呈叠瓦状排列 【咽提肌—包括茎突咽肌、腭咽肌、咽鼓管咽肌等 四、食管 esophagus L.食管的形态及分部:为前后肩的肌性管道,是消化管最狭窄的部分,长约25cm。 上端:在第6颈椎下缘水平与咽相续。 下端:在平第1胸椎左侧与胃的责门相接。 食管以胸廓上口和膈的食管裂孔为界分三部: @颈部:长约5cm,位于气管与颈椎之间,两侧为颈部大血管和甲状腺侧叶。 ②胸部:长约18一20cm,在后纵隔内,前邻气管、左主支气管和左心房等结构,后邻脊柱与胸主动 脉伴行 ③腹部:长约1一2cm与肝左叶后缘相邻。 2.食管的狭窄: ①第一狭窄:位于起始部,平第6颈椎体下缘高度,距中切牙15cm ②第二狭窄:在左主支气管后方与其交叉处, 平第4胸椎体 下缘高度,距中切牙25cm。 ③第三狭窄:穿膈的食管裂孔处,相当于第10胸椎水平,距中切牙40cm。 3.食管的构造: 黏膜层—形成7~10条纵行皱襞。 肌层一上1/3为骨骼肌,下1/3为平滑肌,中13为两种肌混合兼存。 外膜—纤维膜 五、雷 stomach (一)胃的形态和分部 形态:中等充盈度多为钩形,容量约1500m

消化系统15 两壁】 前壁:朝向前上方 后壁:朝向后下方 胃小弯(lesser curvature of stomach):即上缘,凹向右上方,最低处称 两缘 胃大弯(greater curvature of stomach): 两口 r贲门(cardia):接食管 幽门(pylorus):接十二指肠 分部: ①责门部(cardiac part) ②胃底部(fundus of stomach)(胃穹隆) ③胃体部(body of stomach) w门(pyloric antrum) ④幽门部(pyloric part) 幽门管pyloric canal) 以中间沟为界 (仁)胃的位置和毗邻 位置:大部分位于左季肋区,小部分位于腹上区。贲门位于第11胸椎左侧,幽门约在第1腰推的右侧。 毗邻:胃前壁 右上部邻肝左叶 左上部邻隔,被左肋弓掩盖: 中间的下部直接与腹前壁相贴(胃触诊部位)。 胃后壁一邻左肾上腺、左肾、胰、横结肠等(胃床),胃底部邻隔和脾 ()霄壁的结构 1.黏膜层一在空虚时形成许多皱襞。在胃小弯处有4~5条恒定的纵行皱襞,责门,幽门处为放射 状,其他部位不规则。幽门处的黏膜形成环形皱襞称幽门瓣(pyloric valve)。 2黏膜下层一疏松结缔组织,内含丰富的血管、淋巴管和神经丛。 3.肌层 三层平滑肌:内斜、中环、外纵。环形肌在幽门处增厚形成幽门括约肌(pylorie sphincter) 4.外膜浆膜。 六、小八锈 small intestine 小肠全长5一7米,上端起自胃的幽门,下端接续盲肠。区分为:十二指肠、空肠和回肠三部。 (-)十二指肠(duodenum) 1.位置:紧贴腹后壁,位于上位腰推的右侧和前方,整体呈“℃”形,环抱胰头。 2.形态区分:全长约25cm,可分为上部,降部、水平部和升部四部 ①上部一起自胃的幽门,水平行向右后方,长约5cm,临床称此段为十二指肠球部: ②降部一为十二指肠上曲与下曲之间一段,沿1~3腰椎右侧下降,长约7~8cm: ③水平部第3前方一段,长约10cm: ④升部 位于第2,3腰椎左侧,长2~3cm,与空肠转折形成十二指肠空肠曲((duodenojejunal flexure) 该曲的上后壁有十二指肠悬肌连于右隔刷上,十二指肠悬肌和包绕其下段表面的腹膜皱襞共同构成十二指 肠悬韧带(suspensory ligament of duodenum),又称Treitz韧带,是确定空肠起始的重要标志。 十二指肠黏膜特点:黏膜皱襞多为环形。降部中份的后内侧壁有十二指肠纵襞,其下端圆形隆起称十

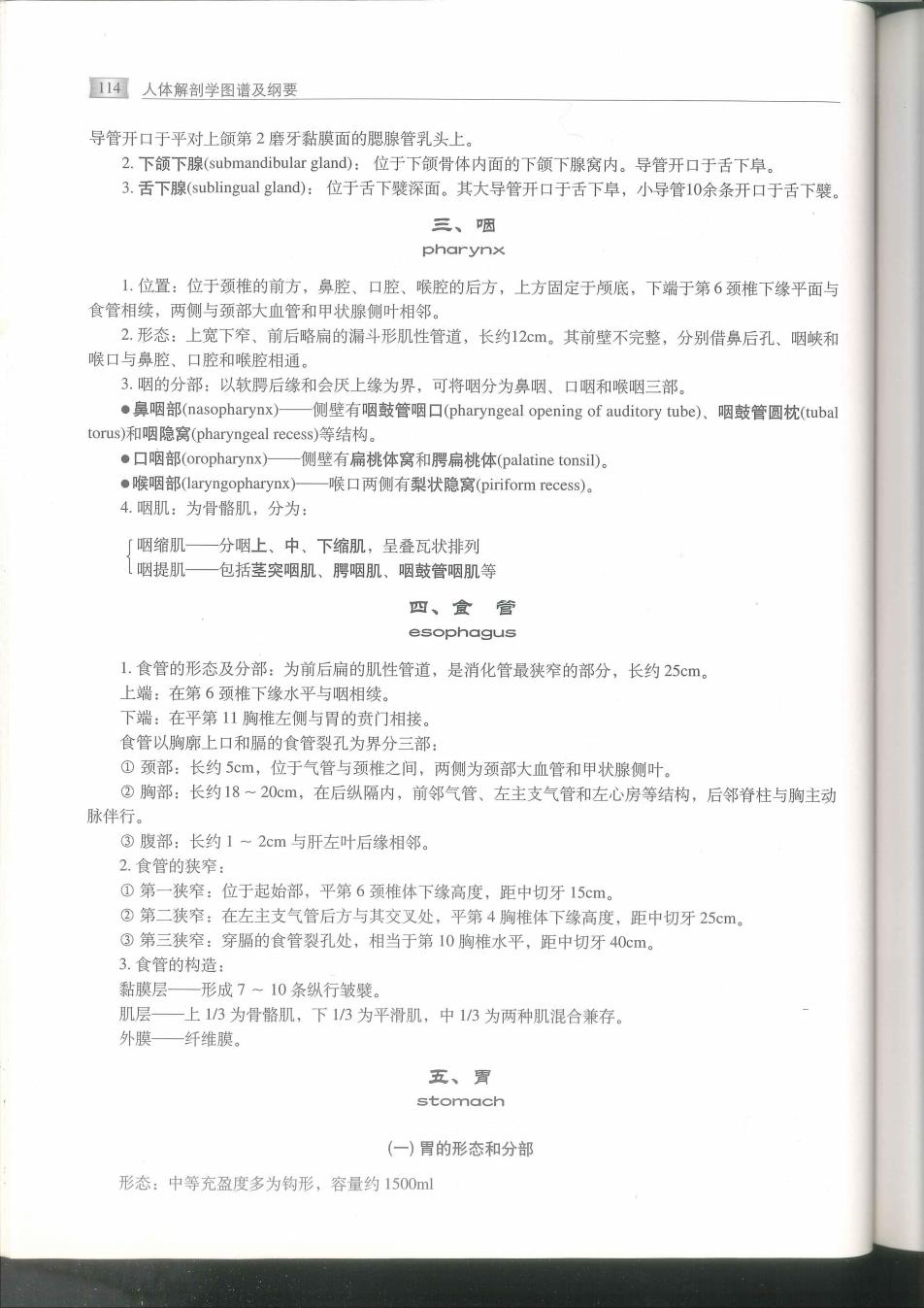

16人体螺剖学图谱及纲要 二指肠大乳头(major duodenal papilla),为胆总管和胰管的共同开口,在大乳头上方1~2cm处,有时可见十 二指肠小乳头,为副胰管的开口。 (仁)空肠和回肠(jejunum and ileum) 均有系膜连于腹后壁,合称为系膜小肠,空肠和回肠的区别如下表所示 表4-1空肠和回肠的形意区别 空肠 回肠 长度 近侧2/5 远侧3/5 位置 结肠下区的左上部 结肠下区的右下部 外形 膜西 管径粗、管壁厚、色粉红 管径细、管壁薄、色浅浅 环形皱襞密而高绒毛密面长,仅有 环形皱襞稀而低、绒毛稀而短,不仅 孤立淋巴滤泡 有孤立淋巴滤泡,还可见集合淋巴滤泡 对应肠系膜特征 血管弓级数少(1一2级),肠缘直血管 血管弓级数多(3一5级),肠缘直血管 较长,脂肪较薄 较短,脂肪较厚 七、大肠 large intestine 全长15米,可分为盲肠、阑尾、结肠、直肠和肛管五部分。肠和结肠具有结肠带、结肠袋、肠脂 垂三种特征性结构。 (一)盲肠(caecum) 1.形态,官线状长6-8cm 上端续升结肠,左侧与回肠相接,其下方的左后壁靠近端处有阑尾相连。 2.位置:多位于右路窝。 3.黏膜面结构:在回肠开口(回盲口)处有上、下两片唇形黏膜皱襞称回盲瓣,可防止盲肠内容物逆流 回小肠。 (仁)阑尾(vermiform appendix) 1.形态:细长如蚯蚓,长约6一8cm,直径0.5~1cm,有三角形系膜。 2.位置:其根部较固定,连于官肠后内侧壁,盲肠的三条结肠带汇合处。阑尾末端游离,位置多变, 以盆位和官肠后位多见。 3.根部体表投影 麦氏点:脐与右前上棘连线中、外13交点。 (仨)结肠(colon) 1.分部及位置,分为升结肠描结肠降结肠和乙状结肠四部 ①升结肠((ascending colon):长约l5cm,位于右外侧区,至肝右叶下方折转成右曲(肝曲)移行于横结 肠。 ②横结肠(transverse colon)):长约50cm,横行,并下垂成弓形弯曲,有系膜连于腹后壁。在脾下折转 成左曲(脾曲)移行于降结肠。 ③降结肠(descending colon) 长约20©m,位于左外侧区,降至左髂崤高度续于乙状结肠 ④乙状结肠(sigmoid colon):长约45cm,位于左髂窝内,有系膜连于盆左后壁,至第3椎平面续为