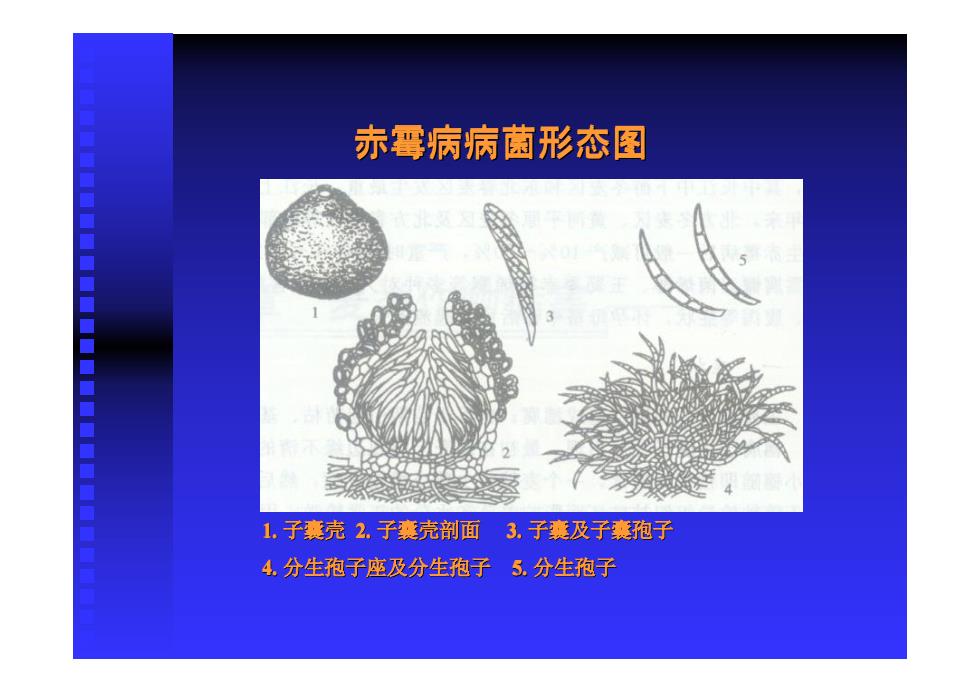

赤霉病病菌形态图 赤霉病病菌形态图 赤霉病病菌形态图 赤霉病病菌形态图 赤霉病病菌形态图 赤霉病病菌形态图 赤霉病病菌形态图 赤霉病病菌形态图 1. 1. 1. 1. 子囊壳 2. 2. 2. 2. 子囊壳剖面 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 子囊及子囊孢子 子囊及子囊孢子 4. 4. 4. 4. 分生孢子座及分生孢子 分生孢子座及分生孢子 5. 5. 5. 5. 分生孢子

赤霉病病菌形态图 赤霉病病菌形态图 赤霉病病菌形态图 赤霉病病菌形态图 赤霉病病菌形态图 赤霉病病菌形态图 赤霉病病菌形态图 赤霉病病菌形态图 1. 1. 1. 1. 子囊壳 2. 2. 2. 2. 子囊壳剖面 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 子囊及子囊孢子 子囊及子囊孢子 4. 4. 4. 4. 分生孢子座及分生孢子 分生孢子座及分生孢子 5. 5. 5. 5. 分生孢子

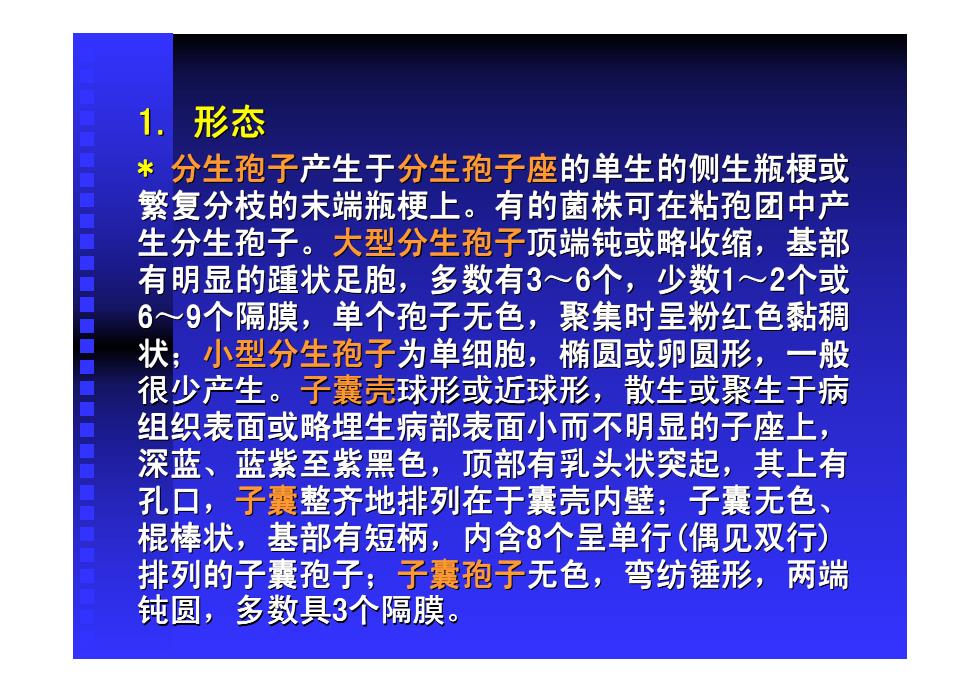

1. 1. 1. 1. 形态 形态 形态 形态 * * * * 分生孢子 分生孢子 分生孢子 分生孢子 产生于 产生于 产生于 产生于 分生孢子座 分生孢子座 分生孢子座 分生孢子座 的单生的侧生瓶梗或 的单生的侧生瓶梗或 的单生的侧生瓶梗或 的单生的侧生瓶梗或 的单生的侧生瓶梗或 的单生的侧生瓶梗或 的单生的侧生瓶梗或 的单生的侧生瓶梗或 繁复分枝的末端瓶梗上。有的菌株可在粘孢团中产 繁复分枝的末端瓶梗上。有的菌株可在粘孢团中产 繁复分枝的末端瓶梗上。有的菌株可在粘孢团中产 繁复分枝的末端瓶梗上。有的菌株可在粘孢团中产 繁复分枝的末端瓶梗上。有的菌株可在粘孢团中产 繁复分枝的末端瓶梗上。有的菌株可在粘孢团中产 繁复分枝的末端瓶梗上。有的菌株可在粘孢团中产 繁复分枝的末端瓶梗上。有的菌株可在粘孢团中产 生分生孢子。 生分生孢子。 生分生孢子。 生分生孢子。 大型分生孢子 大型分生孢子 大型分生孢子 大型分生孢子 顶端钝或略收缩,基部 顶端钝或略收缩,基部 顶端钝或略收缩,基部 顶端钝或略收缩,基部 顶端钝或略收缩,基部 顶端钝或略收缩,基部 顶端钝或略收缩,基部 顶端钝或略收缩,基部 有明显的踵状足胞,多数有 有明显的踵状足胞,多数有 有明显的踵状足胞,多数有 有明显的踵状足胞,多数有 有明显的踵状足胞,多数有 有明显的踵状足胞,多数有 有明显的踵状足胞,多数有 有明显的踵状足胞,多数有 3 3 3 3 ~ ~ ~ ~ 6 6 6 6 个,少数 个,少数 个,少数 个,少数 1 1 1 1 ~ ~ ~ ~ 2 2 2 2 个或 个或 个或 个或 6 6 6 6 ~ ~ ~ ~ 9 9 9 9 个隔膜,单个孢子无色,聚集时呈粉红色黏稠 个隔膜,单个孢子无色,聚集时呈粉红色黏稠 个隔膜,单个孢子无色,聚集时呈粉红色黏稠 个隔膜,单个孢子无色,聚集时呈粉红色黏稠 个隔膜,单个孢子无色,聚集时呈粉红色黏稠 个隔膜,单个孢子无色,聚集时呈粉红色黏稠 个隔膜,单个孢子无色,聚集时呈粉红色黏稠 个隔膜,单个孢子无色,聚集时呈粉红色黏稠 状; 状; 状; 状; 小型分生孢子 小型分生孢子 小型分生孢子 小型分生孢子 为单细胞,椭圆或卵圆形,一般 为单细胞,椭圆或卵圆形,一般 为单细胞,椭圆或卵圆形,一般 为单细胞,椭圆或卵圆形,一般 为单细胞,椭圆或卵圆形,一般 为单细胞,椭圆或卵圆形,一般 为单细胞,椭圆或卵圆形,一般 为单细胞,椭圆或卵圆形,一般 很少产生。 很少产生。 很少产生。 很少产生。 子囊壳 子囊壳 子囊壳 子囊壳 球形或近球形,散生或聚生于病 球形或近球形,散生或聚生于病 球形或近球形,散生或聚生于病 球形或近球形,散生或聚生于病 球形或近球形,散生或聚生于病 球形或近球形,散生或聚生于病 球形或近球形,散生或聚生于病 球形或近球形,散生或聚生于病 组织表面或略埋生病部表面小而不明显的子座上, 组织表面或略埋生病部表面小而不明显的子座上, 组织表面或略埋生病部表面小而不明显的子座上, 组织表面或略埋生病部表面小而不明显的子座上, 组织表面或略埋生病部表面小而不明显的子座上, 组织表面或略埋生病部表面小而不明显的子座上, 组织表面或略埋生病部表面小而不明显的子座上, 组织表面或略埋生病部表面小而不明显的子座上, 深蓝、蓝紫至紫黑色,顶部有乳头状突起,其上有 深蓝、蓝紫至紫黑色,顶部有乳头状突起,其上有 深蓝、蓝紫至紫黑色,顶部有乳头状突起,其上有 深蓝、蓝紫至紫黑色,顶部有乳头状突起,其上有 深蓝、蓝紫至紫黑色,顶部有乳头状突起,其上有 深蓝、蓝紫至紫黑色,顶部有乳头状突起,其上有 深蓝、蓝紫至紫黑色,顶部有乳头状突起,其上有 深蓝、蓝紫至紫黑色,顶部有乳头状突起,其上有 孔口, 孔口, 孔口, 孔口, 子囊 子囊 子囊 子囊 整齐地排列在于囊壳内壁;子囊无色、 整齐地排列在于囊壳内壁;子囊无色、 整齐地排列在于囊壳内壁;子囊无色、 整齐地排列在于囊壳内壁;子囊无色、 整齐地排列在于囊壳内壁;子囊无色、 整齐地排列在于囊壳内壁;子囊无色、 整齐地排列在于囊壳内壁;子囊无色、 整齐地排列在于囊壳内壁;子囊无色、 棍棒状,基部有短柄,内含 棍棒状,基部有短柄,内含 棍棒状,基部有短柄,内含 棍棒状,基部有短柄,内含 棍棒状,基部有短柄,内含 棍棒状,基部有短柄,内含 棍棒状,基部有短柄,内含 棍棒状,基部有短柄,内含 8 8 8 8 个呈单行 个呈单行 个呈单行 个呈单行 ( ( ( ( 偶见双行 偶见双行 偶见双行 偶见双行 ) ) ) ) 排列的子囊孢子; 排列的子囊孢子; 排列的子囊孢子; 排列的子囊孢子; 排列的子囊孢子; 排列的子囊孢子; 排列的子囊孢子; 排列的子囊孢子; 子囊孢子 子囊孢子 子囊孢子 子囊孢子 无色,弯纺锤形,两端 无色,弯纺锤形,两端 无色,弯纺锤形,两端 无色,弯纺锤形,两端 无色,弯纺锤形,两端 无色,弯纺锤形,两端 无色,弯纺锤形,两端 无色,弯纺锤形,两端 钝圆,多数具 钝圆,多数具 钝圆,多数具 钝圆,多数具 3 3 3 3 个隔膜。 个隔膜。 个隔膜。 个隔膜

1. 1. 1. 1. 形态 形态 形态 形态 * * * * 分生孢子 分生孢子 分生孢子 分生孢子 产生于 产生于 产生于 产生于 分生孢子座 分生孢子座 分生孢子座 分生孢子座 的单生的侧生瓶梗或 的单生的侧生瓶梗或 的单生的侧生瓶梗或 的单生的侧生瓶梗或 的单生的侧生瓶梗或 的单生的侧生瓶梗或 的单生的侧生瓶梗或 的单生的侧生瓶梗或 繁复分枝的末端瓶梗上。有的菌株可在粘孢团中产 繁复分枝的末端瓶梗上。有的菌株可在粘孢团中产 繁复分枝的末端瓶梗上。有的菌株可在粘孢团中产 繁复分枝的末端瓶梗上。有的菌株可在粘孢团中产 繁复分枝的末端瓶梗上。有的菌株可在粘孢团中产 繁复分枝的末端瓶梗上。有的菌株可在粘孢团中产 繁复分枝的末端瓶梗上。有的菌株可在粘孢团中产 繁复分枝的末端瓶梗上。有的菌株可在粘孢团中产 生分生孢子。 生分生孢子。 生分生孢子。 生分生孢子。 大型分生孢子 大型分生孢子 大型分生孢子 大型分生孢子 顶端钝或略收缩,基部 顶端钝或略收缩,基部 顶端钝或略收缩,基部 顶端钝或略收缩,基部 顶端钝或略收缩,基部 顶端钝或略收缩,基部 顶端钝或略收缩,基部 顶端钝或略收缩,基部 有明显的踵状足胞,多数有 有明显的踵状足胞,多数有 有明显的踵状足胞,多数有 有明显的踵状足胞,多数有 有明显的踵状足胞,多数有 有明显的踵状足胞,多数有 有明显的踵状足胞,多数有 有明显的踵状足胞,多数有 3 3 3 3 ~ ~ ~ ~ 6 6 6 6 个,少数 个,少数 个,少数 个,少数 1 1 1 1 ~ ~ ~ ~ 2 2 2 2 个或 个或 个或 个或 6 6 6 6 ~ ~ ~ ~ 9 9 9 9 个隔膜,单个孢子无色,聚集时呈粉红色黏稠 个隔膜,单个孢子无色,聚集时呈粉红色黏稠 个隔膜,单个孢子无色,聚集时呈粉红色黏稠 个隔膜,单个孢子无色,聚集时呈粉红色黏稠 个隔膜,单个孢子无色,聚集时呈粉红色黏稠 个隔膜,单个孢子无色,聚集时呈粉红色黏稠 个隔膜,单个孢子无色,聚集时呈粉红色黏稠 个隔膜,单个孢子无色,聚集时呈粉红色黏稠 状; 状; 状; 状; 小型分生孢子 小型分生孢子 小型分生孢子 小型分生孢子 为单细胞,椭圆或卵圆形,一般 为单细胞,椭圆或卵圆形,一般 为单细胞,椭圆或卵圆形,一般 为单细胞,椭圆或卵圆形,一般 为单细胞,椭圆或卵圆形,一般 为单细胞,椭圆或卵圆形,一般 为单细胞,椭圆或卵圆形,一般 为单细胞,椭圆或卵圆形,一般 很少产生。 很少产生。 很少产生。 很少产生。 子囊壳 子囊壳 子囊壳 子囊壳 球形或近球形,散生或聚生于病 球形或近球形,散生或聚生于病 球形或近球形,散生或聚生于病 球形或近球形,散生或聚生于病 球形或近球形,散生或聚生于病 球形或近球形,散生或聚生于病 球形或近球形,散生或聚生于病 球形或近球形,散生或聚生于病 组织表面或略埋生病部表面小而不明显的子座上, 组织表面或略埋生病部表面小而不明显的子座上, 组织表面或略埋生病部表面小而不明显的子座上, 组织表面或略埋生病部表面小而不明显的子座上, 组织表面或略埋生病部表面小而不明显的子座上, 组织表面或略埋生病部表面小而不明显的子座上, 组织表面或略埋生病部表面小而不明显的子座上, 组织表面或略埋生病部表面小而不明显的子座上, 深蓝、蓝紫至紫黑色,顶部有乳头状突起,其上有 深蓝、蓝紫至紫黑色,顶部有乳头状突起,其上有 深蓝、蓝紫至紫黑色,顶部有乳头状突起,其上有 深蓝、蓝紫至紫黑色,顶部有乳头状突起,其上有 深蓝、蓝紫至紫黑色,顶部有乳头状突起,其上有 深蓝、蓝紫至紫黑色,顶部有乳头状突起,其上有 深蓝、蓝紫至紫黑色,顶部有乳头状突起,其上有 深蓝、蓝紫至紫黑色,顶部有乳头状突起,其上有 孔口, 孔口, 孔口, 孔口, 子囊 子囊 子囊 子囊 整齐地排列在于囊壳内壁;子囊无色、 整齐地排列在于囊壳内壁;子囊无色、 整齐地排列在于囊壳内壁;子囊无色、 整齐地排列在于囊壳内壁;子囊无色、 整齐地排列在于囊壳内壁;子囊无色、 整齐地排列在于囊壳内壁;子囊无色、 整齐地排列在于囊壳内壁;子囊无色、 整齐地排列在于囊壳内壁;子囊无色、 棍棒状,基部有短柄,内含 棍棒状,基部有短柄,内含 棍棒状,基部有短柄,内含 棍棒状,基部有短柄,内含 棍棒状,基部有短柄,内含 棍棒状,基部有短柄,内含 棍棒状,基部有短柄,内含 棍棒状,基部有短柄,内含 8 8 8 8 个呈单行 个呈单行 个呈单行 个呈单行 ( ( ( ( 偶见双行 偶见双行 偶见双行 偶见双行 ) ) ) ) 排列的子囊孢子; 排列的子囊孢子; 排列的子囊孢子; 排列的子囊孢子; 排列的子囊孢子; 排列的子囊孢子; 排列的子囊孢子; 排列的子囊孢子; 子囊孢子 子囊孢子 子囊孢子 子囊孢子 无色,弯纺锤形,两端 无色,弯纺锤形,两端 无色,弯纺锤形,两端 无色,弯纺锤形,两端 无色,弯纺锤形,两端 无色,弯纺锤形,两端 无色,弯纺锤形,两端 无色,弯纺锤形,两端 钝圆,多数具 钝圆,多数具 钝圆,多数具 钝圆,多数具 3 3 3 3 个隔膜。 个隔膜。 个隔膜。 个隔膜

2 2 2 2 .生理 .生理 .生理 .生理 * * * * 病菌生长发育需要高温、高湿条件。菌丝体发育 病菌生长发育需要高温、高湿条件。菌丝体发育 病菌生长发育需要高温、高湿条件。菌丝体发育 病菌生长发育需要高温、高湿条件。菌丝体发育 病菌生长发育需要高温、高湿条件。菌丝体发育 病菌生长发育需要高温、高湿条件。菌丝体发育 病菌生长发育需要高温、高湿条件。菌丝体发育 病菌生长发育需要高温、高湿条件。菌丝体发育 的起点温度为 的起点温度为 的起点温度为 的起点温度为 3 3 3 3 ℃,最高温度为 ,最高温度为 ,最高温度为 ,最高温度为 35 35 35 35 ℃,适温为 ,适温为 ,适温为 ,适温为 22 22 22 22 ~ ~ ~ ~ 28 28 28 28 ℃,最适温度为 ,最适温度为 ,最适温度为 ,最适温度为 25 25 25 25 ℃。 。 。 。 分生孢子 分生孢子 分生孢子 分生孢子 于 于 于 于 4 4 4 4 ~ ~ ~ ~ 36 36 36 36 ℃时均 时均 时均 时均 可产生,适温为 可产生,适温为 可产生,适温为 可产生,适温为 可产生,适温为 可产生,适温为 可产生,适温为 可产生,适温为 25 25 25 25 ~ ~ ~ ~ 28 28 28 28 ℃。 。 。 。 子囊壳 子囊壳 子囊壳 子囊壳 产生的温度范围 产生的温度范围 产生的温度范围 产生的温度范围 产生的温度范围 产生的温度范围 产生的温度范围 产生的温度范围 为 为 为 为 5 5 5 5 ~ ~ ~ ~ 35 35 35 35 ℃,在适温 ,在适温 ,在适温 ,在适温 25 25 25 25 ~ ~ ~ ~ 30 30 30 30 ℃的条件下 的条件下 的条件下 的条件下 2 2 2 2 ~ ~ ~ ~ 3d 3d 3d 3d 即可形 即可形 即可形 即可形 成。子囊和子囊孢子形成的温度范围为 成。子囊和子囊孢子形成的温度范围为 成。子囊和子囊孢子形成的温度范围为 成。子囊和子囊孢子形成的温度范围为 成。子囊和子囊孢子形成的温度范围为 成。子囊和子囊孢子形成的温度范围为 成。子囊和子囊孢子形成的温度范围为 成。子囊和子囊孢子形成的温度范围为 12 12 12 12 ~ ~ ~ ~ 30 30 30 30 ℃, , , , 在适温 在适温 在适温 在适温 25 25 25 25 ~ ~ ~ ~ 28 28 28 28 ℃时,经 时,经 时,经 时,经 5 5 5 5 ~ ~ ~ ~ 10d 10d 10d 10d 便可形成并成熟。子 便可形成并成熟。子 便可形成并成熟。子 便可形成并成熟。子 便可形成并成熟。子 便可形成并成熟。子 便可形成并成熟。子 便可形成并成熟。子 囊壳的形成需要基物湿润或空气湿度达饱和状态。 囊壳的形成需要基物湿润或空气湿度达饱和状态。 囊壳的形成需要基物湿润或空气湿度达饱和状态。 囊壳的形成需要基物湿润或空气湿度达饱和状态。 囊壳的形成需要基物湿润或空气湿度达饱和状态。 囊壳的形成需要基物湿润或空气湿度达饱和状态。 囊壳的形成需要基物湿润或空气湿度达饱和状态。 囊壳的形成需要基物湿润或空气湿度达饱和状态

2 2 2 2 .生理 .生理 .生理 .生理 * * * * 病菌生长发育需要高温、高湿条件。菌丝体发育 病菌生长发育需要高温、高湿条件。菌丝体发育 病菌生长发育需要高温、高湿条件。菌丝体发育 病菌生长发育需要高温、高湿条件。菌丝体发育 病菌生长发育需要高温、高湿条件。菌丝体发育 病菌生长发育需要高温、高湿条件。菌丝体发育 病菌生长发育需要高温、高湿条件。菌丝体发育 病菌生长发育需要高温、高湿条件。菌丝体发育 的起点温度为 的起点温度为 的起点温度为 的起点温度为 3 3 3 3 ℃,最高温度为 ,最高温度为 ,最高温度为 ,最高温度为 35 35 35 35 ℃,适温为 ,适温为 ,适温为 ,适温为 22 22 22 22 ~ ~ ~ ~ 28 28 28 28 ℃,最适温度为 ,最适温度为 ,最适温度为 ,最适温度为 25 25 25 25 ℃。 。 。 。 分生孢子 分生孢子 分生孢子 分生孢子 于 于 于 于 4 4 4 4 ~ ~ ~ ~ 36 36 36 36 ℃时均 时均 时均 时均 可产生,适温为 可产生,适温为 可产生,适温为 可产生,适温为 可产生,适温为 可产生,适温为 可产生,适温为 可产生,适温为 25 25 25 25 ~ ~ ~ ~ 28 28 28 28 ℃。 。 。 。 子囊壳 子囊壳 子囊壳 子囊壳 产生的温度范围 产生的温度范围 产生的温度范围 产生的温度范围 产生的温度范围 产生的温度范围 产生的温度范围 产生的温度范围 为 为 为 为 5 5 5 5 ~ ~ ~ ~ 35 35 35 35 ℃,在适温 ,在适温 ,在适温 ,在适温 25 25 25 25 ~ ~ ~ ~ 30 30 30 30 ℃的条件下 的条件下 的条件下 的条件下 2 2 2 2 ~ ~ ~ ~ 3d 3d 3d 3d 即可形 即可形 即可形 即可形 成。子囊和子囊孢子形成的温度范围为 成。子囊和子囊孢子形成的温度范围为 成。子囊和子囊孢子形成的温度范围为 成。子囊和子囊孢子形成的温度范围为 成。子囊和子囊孢子形成的温度范围为 成。子囊和子囊孢子形成的温度范围为 成。子囊和子囊孢子形成的温度范围为 成。子囊和子囊孢子形成的温度范围为 12 12 12 12 ~ ~ ~ ~ 30 30 30 30 ℃, , , , 在适温 在适温 在适温 在适温 25 25 25 25 ~ ~ ~ ~ 28 28 28 28 ℃时,经 时,经 时,经 时,经 5 5 5 5 ~ ~ ~ ~ 10d 10d 10d 10d 便可形成并成熟。子 便可形成并成熟。子 便可形成并成熟。子 便可形成并成熟。子 便可形成并成熟。子 便可形成并成熟。子 便可形成并成熟。子 便可形成并成熟。子 囊壳的形成需要基物湿润或空气湿度达饱和状态。 囊壳的形成需要基物湿润或空气湿度达饱和状态。 囊壳的形成需要基物湿润或空气湿度达饱和状态。 囊壳的形成需要基物湿润或空气湿度达饱和状态。 囊壳的形成需要基物湿润或空气湿度达饱和状态。 囊壳的形成需要基物湿润或空气湿度达饱和状态。 囊壳的形成需要基物湿润或空气湿度达饱和状态。 囊壳的形成需要基物湿润或空气湿度达饱和状态

3 3 3 3 .生理分化 .生理分化 .生理分化 .生理分化 不同地区或不同来源的玉蜀黍赤霉 不同地区或不同来源的玉蜀黍赤霉 不同地区或不同来源的玉蜀黍赤霉 不同地区或不同来源的玉蜀黍赤霉 不同地区或不同来源的玉蜀黍赤霉 不同地区或不同来源的玉蜀黍赤霉 不同地区或不同来源的玉蜀黍赤霉 不同地区或不同来源的玉蜀黍赤霉 菌株对不同小麦品种的致病力有显著差异,可区 菌株对不同小麦品种的致病力有显著差异,可区 菌株对不同小麦品种的致病力有显著差异,可区 菌株对不同小麦品种的致病力有显著差异,可区 菌株对不同小麦品种的致病力有显著差异,可区 菌株对不同小麦品种的致病力有显著差异,可区 菌株对不同小麦品种的致病力有显著差异,可区 菌株对不同小麦品种的致病力有显著差异,可区 分为强、中、弱三种类型。但必须指出,由于小 分为强、中、弱三种类型。但必须指出,由于小 分为强、中、弱三种类型。但必须指出,由于小 分为强、中、弱三种类型。但必须指出,由于小 分为强、中、弱三种类型。但必须指出,由于小 分为强、中、弱三种类型。但必须指出,由于小 分为强、中、弱三种类型。但必须指出,由于小 分为强、中、弱三种类型。但必须指出,由于小 麦赤霉病菌极易变异。因此,这种致病力的差异 麦赤霉病菌极易变异。因此,这种致病力的差异 麦赤霉病菌极易变异。因此,这种致病力的差异 麦赤霉病菌极易变异。因此,这种致病力的差异 麦赤霉病菌极易变异。因此,这种致病力的差异 麦赤霉病菌极易变异。因此,这种致病力的差异 麦赤霉病菌极易变异。因此,这种致病力的差异 麦赤霉病菌极易变异。因此,这种致病力的差异 也很不稳定,尚 也很不稳定,尚 也很不稳定,尚 也很不稳定,尚 也很不稳定,尚 也很不稳定,尚 也很不稳定,尚 也很不稳定,尚 不能划分出稳定的生理小种 不能划分出稳定的生理小种 不能划分出稳定的生理小种 不能划分出稳定的生理小种 不能划分出稳定的生理小种 不能划分出稳定的生理小种 不能划分出稳定的生理小种 不能划分出稳定的生理小种 。 。 。 。 4. 4. 4. 4. 寄主范围 寄主范围 寄主范围 寄主范围 玉蜀黍赤霉寄主范围很广。我国已 玉蜀黍赤霉寄主范围很广。我国已 玉蜀黍赤霉寄主范围很广。我国已 玉蜀黍赤霉寄主范围很广。我国已 玉蜀黍赤霉寄主范围很广。我国已 玉蜀黍赤霉寄主范围很广。我国已 玉蜀黍赤霉寄主范围很广。我国已 玉蜀黍赤霉寄主范围很广。我国已 发现的自然寄主有小麦、大麦、燕麦、黑麦、水 发现的自然寄主有小麦、大麦、燕麦、黑麦、水 发现的自然寄主有小麦、大麦、燕麦、黑麦、水 发现的自然寄主有小麦、大麦、燕麦、黑麦、水 发现的自然寄主有小麦、大麦、燕麦、黑麦、水 发现的自然寄主有小麦、大麦、燕麦、黑麦、水 发现的自然寄主有小麦、大麦、燕麦、黑麦、水 发现的自然寄主有小麦、大麦、燕麦、黑麦、水 稻、玉米、高粱、棉花、甘蔗、甜菜、茄子、番 稻、玉米、高粱、棉花、甘蔗、甜菜、茄子、番 稻、玉米、高粱、棉花、甘蔗、甜菜、茄子、番 稻、玉米、高粱、棉花、甘蔗、甜菜、茄子、番 稻、玉米、高粱、棉花、甘蔗、甜菜、茄子、番 稻、玉米、高粱、棉花、甘蔗、甜菜、茄子、番 稻、玉米、高粱、棉花、甘蔗、甜菜、茄子、番 稻、玉米、高粱、棉花、甘蔗、甜菜、茄子、番 茄、豌豆、紫云英、苜蓿等作物及冰草、稗草、 茄、豌豆、紫云英、苜蓿等作物及冰草、稗草、 茄、豌豆、紫云英、苜蓿等作物及冰草、稗草、 茄、豌豆、紫云英、苜蓿等作物及冰草、稗草、 茄、豌豆、紫云英、苜蓿等作物及冰草、稗草、 茄、豌豆、紫云英、苜蓿等作物及冰草、稗草、 茄、豌豆、紫云英、苜蓿等作物及冰草、稗草、 茄、豌豆、紫云英、苜蓿等作物及冰草、稗草、 狗尾草等杂草共 狗尾草等杂草共 狗尾草等杂草共 狗尾草等杂草共 狗尾草等杂草共 狗尾草等杂草共 狗尾草等杂草共 狗尾草等杂草共 60 60 60 60 多种。 多种。 多种。 多种

3 3 3 3 .生理分化 .生理分化 .生理分化 .生理分化 不同地区或不同来源的玉蜀黍赤霉 不同地区或不同来源的玉蜀黍赤霉 不同地区或不同来源的玉蜀黍赤霉 不同地区或不同来源的玉蜀黍赤霉 不同地区或不同来源的玉蜀黍赤霉 不同地区或不同来源的玉蜀黍赤霉 不同地区或不同来源的玉蜀黍赤霉 不同地区或不同来源的玉蜀黍赤霉 菌株对不同小麦品种的致病力有显著差异,可区 菌株对不同小麦品种的致病力有显著差异,可区 菌株对不同小麦品种的致病力有显著差异,可区 菌株对不同小麦品种的致病力有显著差异,可区 菌株对不同小麦品种的致病力有显著差异,可区 菌株对不同小麦品种的致病力有显著差异,可区 菌株对不同小麦品种的致病力有显著差异,可区 菌株对不同小麦品种的致病力有显著差异,可区 分为强、中、弱三种类型。但必须指出,由于小 分为强、中、弱三种类型。但必须指出,由于小 分为强、中、弱三种类型。但必须指出,由于小 分为强、中、弱三种类型。但必须指出,由于小 分为强、中、弱三种类型。但必须指出,由于小 分为强、中、弱三种类型。但必须指出,由于小 分为强、中、弱三种类型。但必须指出,由于小 分为强、中、弱三种类型。但必须指出,由于小 麦赤霉病菌极易变异。因此,这种致病力的差异 麦赤霉病菌极易变异。因此,这种致病力的差异 麦赤霉病菌极易变异。因此,这种致病力的差异 麦赤霉病菌极易变异。因此,这种致病力的差异 麦赤霉病菌极易变异。因此,这种致病力的差异 麦赤霉病菌极易变异。因此,这种致病力的差异 麦赤霉病菌极易变异。因此,这种致病力的差异 麦赤霉病菌极易变异。因此,这种致病力的差异 也很不稳定,尚 也很不稳定,尚 也很不稳定,尚 也很不稳定,尚 也很不稳定,尚 也很不稳定,尚 也很不稳定,尚 也很不稳定,尚 不能划分出稳定的生理小种 不能划分出稳定的生理小种 不能划分出稳定的生理小种 不能划分出稳定的生理小种 不能划分出稳定的生理小种 不能划分出稳定的生理小种 不能划分出稳定的生理小种 不能划分出稳定的生理小种 。 。 。 。 4. 4. 4. 4. 寄主范围 寄主范围 寄主范围 寄主范围 玉蜀黍赤霉寄主范围很广。我国已 玉蜀黍赤霉寄主范围很广。我国已 玉蜀黍赤霉寄主范围很广。我国已 玉蜀黍赤霉寄主范围很广。我国已 玉蜀黍赤霉寄主范围很广。我国已 玉蜀黍赤霉寄主范围很广。我国已 玉蜀黍赤霉寄主范围很广。我国已 玉蜀黍赤霉寄主范围很广。我国已 发现的自然寄主有小麦、大麦、燕麦、黑麦、水 发现的自然寄主有小麦、大麦、燕麦、黑麦、水 发现的自然寄主有小麦、大麦、燕麦、黑麦、水 发现的自然寄主有小麦、大麦、燕麦、黑麦、水 发现的自然寄主有小麦、大麦、燕麦、黑麦、水 发现的自然寄主有小麦、大麦、燕麦、黑麦、水 发现的自然寄主有小麦、大麦、燕麦、黑麦、水 发现的自然寄主有小麦、大麦、燕麦、黑麦、水 稻、玉米、高粱、棉花、甘蔗、甜菜、茄子、番 稻、玉米、高粱、棉花、甘蔗、甜菜、茄子、番 稻、玉米、高粱、棉花、甘蔗、甜菜、茄子、番 稻、玉米、高粱、棉花、甘蔗、甜菜、茄子、番 稻、玉米、高粱、棉花、甘蔗、甜菜、茄子、番 稻、玉米、高粱、棉花、甘蔗、甜菜、茄子、番 稻、玉米、高粱、棉花、甘蔗、甜菜、茄子、番 稻、玉米、高粱、棉花、甘蔗、甜菜、茄子、番 茄、豌豆、紫云英、苜蓿等作物及冰草、稗草、 茄、豌豆、紫云英、苜蓿等作物及冰草、稗草、 茄、豌豆、紫云英、苜蓿等作物及冰草、稗草、 茄、豌豆、紫云英、苜蓿等作物及冰草、稗草、 茄、豌豆、紫云英、苜蓿等作物及冰草、稗草、 茄、豌豆、紫云英、苜蓿等作物及冰草、稗草、 茄、豌豆、紫云英、苜蓿等作物及冰草、稗草、 茄、豌豆、紫云英、苜蓿等作物及冰草、稗草、 狗尾草等杂草共 狗尾草等杂草共 狗尾草等杂草共 狗尾草等杂草共 狗尾草等杂草共 狗尾草等杂草共 狗尾草等杂草共 狗尾草等杂草共 60 60 60 60 多种。 多种。 多种。 多种

三、病害循环 三、病害循环 三、病害循环 三、病害循环 1 1 1 1 .病菌的越冬与越夏 .病菌的越冬与越夏 .病菌的越冬与越夏 .病菌的越冬与越夏 .病菌的越冬与越夏 .病菌的越冬与越夏 .病菌的越冬与越夏 .病菌的越冬与越夏 2 2 2 2 .病害的初侵染源及其传播 .病害的初侵染源及其传播 .病害的初侵染源及其传播 .病害的初侵染源及其传播 .病害的初侵染源及其传播 .病害的初侵染源及其传播 .病害的初侵染源及其传播 .病害的初侵染源及其传播 3. 3. 3. 3. 侵染过程 侵染过程 侵染过程 侵染过程 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) 侵入 侵入 侵入 侵入 (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) 在寄主组织内的扩展 在寄主组织内的扩展 在寄主组织内的扩展 在寄主组织内的扩展 在寄主组织内的扩展 在寄主组织内的扩展 在寄主组织内的扩展 在寄主组织内的扩展 (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) 潜育期 潜育期 潜育期 潜育期 4 4 4 4 .再侵染 .再侵染 .再侵染 .再侵染 5 5 5 5 .潜伏侵染 .潜伏侵染 .潜伏侵染 .潜伏侵染

三、病害循环 三、病害循环 三、病害循环 三、病害循环 1 1 1 1 .病菌的越冬与越夏 .病菌的越冬与越夏 .病菌的越冬与越夏 .病菌的越冬与越夏 .病菌的越冬与越夏 .病菌的越冬与越夏 .病菌的越冬与越夏 .病菌的越冬与越夏 2 2 2 2 .病害的初侵染源及其传播 .病害的初侵染源及其传播 .病害的初侵染源及其传播 .病害的初侵染源及其传播 .病害的初侵染源及其传播 .病害的初侵染源及其传播 .病害的初侵染源及其传播 .病害的初侵染源及其传播 3. 3. 3. 3. 侵染过程 侵染过程 侵染过程 侵染过程 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) 侵入 侵入 侵入 侵入 (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) 在寄主组织内的扩展 在寄主组织内的扩展 在寄主组织内的扩展 在寄主组织内的扩展 在寄主组织内的扩展 在寄主组织内的扩展 在寄主组织内的扩展 在寄主组织内的扩展 (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) 潜育期 潜育期 潜育期 潜育期 4 4 4 4 .再侵染 .再侵染 .再侵染 .再侵染 5 5 5 5 .潜伏侵染 .潜伏侵染 .潜伏侵染 .潜伏侵染