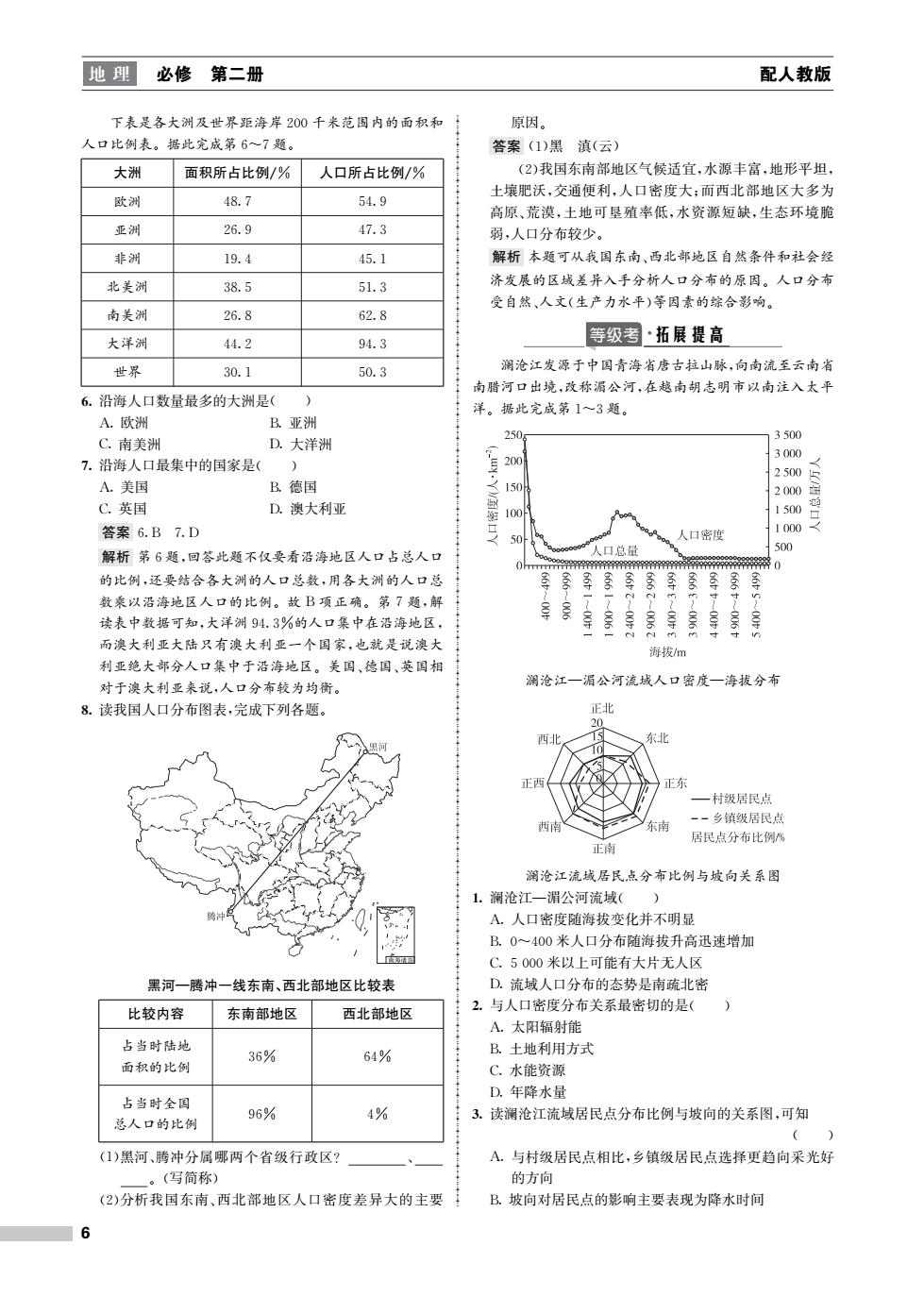

地理 必修 第二册 配人教版 下表是各大洲及世界距海岸200千米范围内的面积和 原因。 人口比例表。据此完成第67题。 答案(1)黑滇(云) 大洲 面积所占比例/% 人口所占比例/% (2)我国东南部地区气候适宜,水源丰富,地形平坦, 土壤肥沃,交通便利,人口密度大:而西北部地区大多为 欧洲 48.7 54.9 高原、荒漠,土地可垦殖率低,水资源短缺,生态环境脆 亚洲 26.9 47.3 弱,人口分布较少。 非洲 19.4 45.1 解析本题可从我国东南、西北部地区自然条件和社会经 北美洲 38.5 51.3 济发展的区域差异入手分析人口分布的原因。人口分布 受自然、人文(生产力水平)等因素的综合影响。 南美洲 26.8 62.8 大洋洲 44.2 94.3 等级考·拓展提高 世界 30.1 50.3 澜沧江发源于中国青海省唐古拉山脉,向南流至云南省 南腊河口出境,改称漏公河,在越南胡志明市以南注入太平 6.沿海人口数量最多的大洲是( ) 洋。据此完成第1一3题。 A.欧洲 B.亚洲 C.南美洲 D.大洋洲 250 3500 3000 7.沿海人口最集中的国家是() 2500 A.美国 B.德国 150 2000 C.英国 D.澳大利亚 1500 答案6.B7.D 人口密度 1000 500 解析第6题,回答此题不仅要看沿海地区人口占总人口 人口总量 的比例,还要结合各大洲的人口总数,用各大洲的人口总 数乘以沿海地区人口的比例。故B项正确。第7题,解 N 读表中数据可知,大洋洲94.3%的人口集中在沿海地区, 而澳大利亚大陆只有澳大利亚一个国家,也就是说澳大 海拔/m 利亚绝大部分人口集中于沿海地区。美国、德国、英国相 对于澳大利亚来说,人口分布较为均衡。 澜沧江一湄公河流域人口密度一海拔分布 8.读我国人口分布图表,完成下列各题。 正北 20 西北 东北 正东 村级居民点 一一乡镇级居民点 东南 居民点分布比例% 正南 澜沧江流域居民,点分布比例与坡向关系图 1.澜沧江一湄公河流域() A.人口密度随海拔变化并不明显 B.0~400米人口分布随海拔升高迅速增加 C.5000米以上可能有大片无人区 黑河一腾冲一线东南、西北部地区比较表 D.流域人口分布的态势是南疏北密 比较内容 东南部地区 西北部地区 2.与人口密度分布关系最密切的是() A.太阳辐射能 占当时陆地 36% 64% B.土地利用方式 面积的比例 C.水能资源 D.年降水量 占当时全国 96% 总人口的比例 4% 3.读澜沧江流域居民点分布比例与坡向的关系图,可知 () (1)黑河、腾冲分属哪两个省级行政区? A.与村级居民点相比,乡镇级居民点选择更趋向采光好 。(写简称) 的方向 (2)分析我国东南、西北部地区人口密度差异大的主要 B.坡向对居民点的影响主要表现为降水时间

地 理 必修 第二册 配人教版 下表是各大洲及世界距海岸200千米范围内的面积和 人口比例表。据此完成第6~7题。 大洲 面积所占比例/% 人口所占比例/% 欧洲 48.7 54.9 亚洲 26.9 47.3 非洲 19.4 45.1 北美洲 38.5 51.3 南美洲 26.8 62.8 大洋洲 44.2 94.3 世界 30.1 50.3 6.沿海人口数量最多的大洲是( ) A.欧洲 B.亚洲 C.南美洲 D.大洋洲 7.沿海人口最集中的国家是( ) A.美国 B.德国 C.英国 D.澳大利亚 答案 6.B 7.D 解析 第6题,回答此题不仅要看沿海地区人口占总人口 的比例,还要结合各大洲的人口总数,用各大洲的人口总 数乘以沿海地区人口的比例。故B项正确。第7题,解 读表中数据可知,大洋洲94.3%的人口集中在沿海地区, 而澳大利亚大陆只有澳大利亚一个国家,也就是说澳大 利亚绝大部分人口集中于沿海地区。美国、德国、英国相 对于澳大利亚来说,人口分布较为均衡。 8.读我国人口分布图表,完成下列各题。 黑河—腾冲一线东南、西北部地区比较表 比较内容 东南部地区 西北部地区 占当时陆地 面积的比例 36% 64% 占当时全国 总人口的比例 96% 4% (1)黑河、腾冲分属哪两个省级行政区? 、 。(写简称) (2)分析我国东南、西北部地区人口密度差异大的主要 原因。 答案 (1)黑 滇(云) (2)我国东南部地区气候适宜,水源丰富,地形平坦, 土壤肥沃,交通便利,人口密度大;而西北部地区大多为 高原、荒漠,土地可垦殖率低,水资源短缺,生态环境脆 弱,人口分布较少。 解析 本题可从我国东南、西北部地区自然条件和社会经 济发展的区域差异入手分析人口分布的原因。人口分布 受自然、人文(生产力水平)等因素的综合影响。 等级考 拓展提高 澜沧江发源于中国青海省唐古拉山脉,向南流至云南省 南腊河口出境,改称湄公河,在越南胡志明市以南注入太平 洋。据此完成第1~3题。 澜沧江—湄公河流域人口密度—海拔分布 澜沧江流域居民点分布比例与坡向关系图 1.澜沧江—湄公河流域( ) A.人口密度随海拔变化并不明显 B.0~400米人口分布随海拔升高迅速增加 C.5000米以上可能有大片无人区 D.流域人口分布的态势是南疏北密 2.与人口密度分布关系最密切的是( ) A.太阳辐射能 B.土地利用方式 C.水能资源 D.年降水量 3.读澜沧江流域居民点分布比例与坡向的关系图,可知 ( ) A.与村级居民点相比,乡镇级居民点选择更趋向采光好 的方向 B.坡向对居民点的影响主要表现为降水时间 6

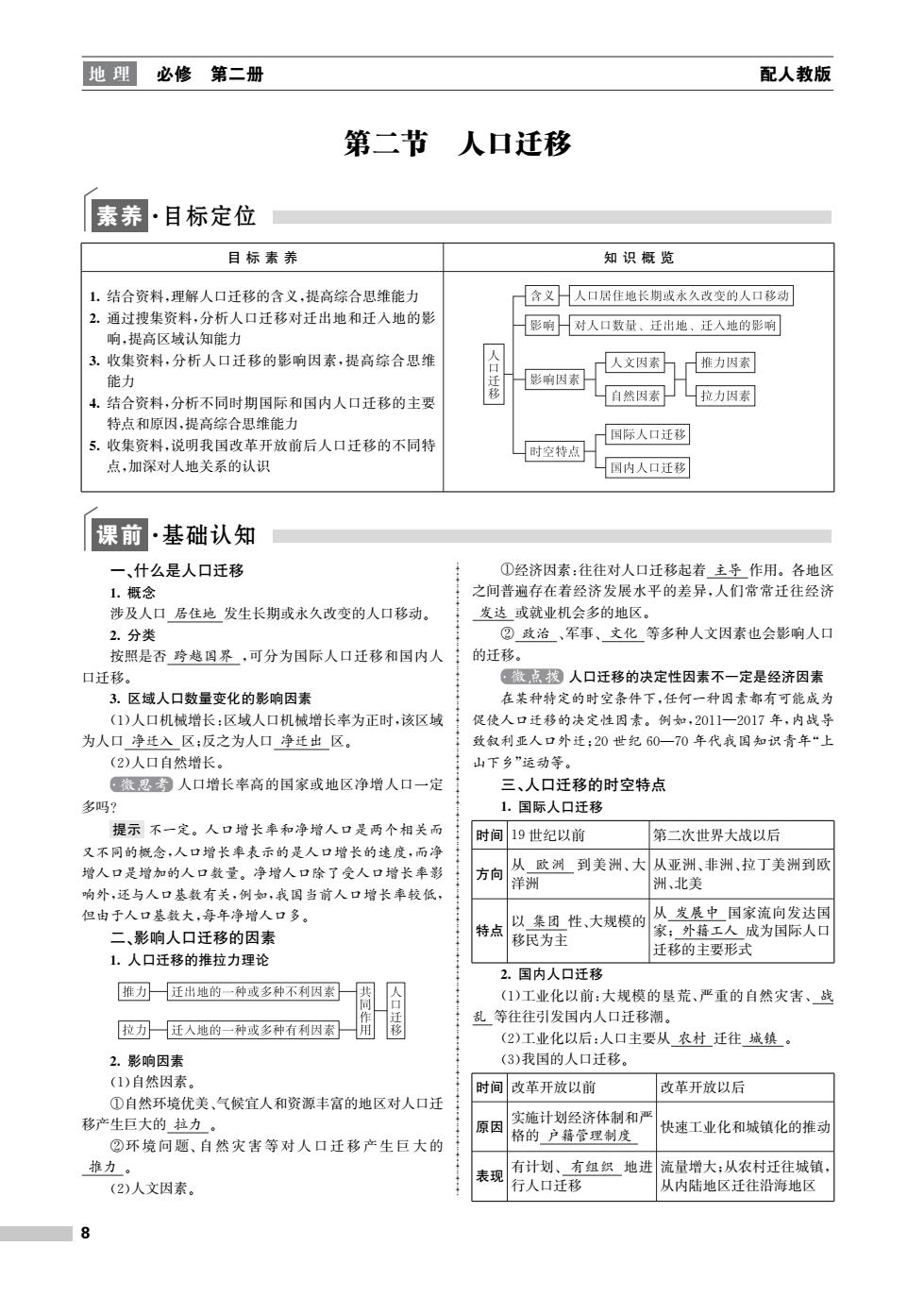

第一章人口 C.居民点在坡向的选择上与山体走向无关 C.③国西部深居内陆,气候干旱,人口稀少 D.乡镇级居民点分布比例最小的方向是正北 D.④国中部地势低平,气候湿热,人口稀少 答案1.C2.B3.A 答案4.D5.B 解析第1题,5000米以上人口总数很少,人口密度接近 解析第4题,①国人口集中在国土东南部与西南部,与 0,说明有大片无人区,故选C项。第2题,湄公河三角洲 澳大利亚相符:③国人口东多西少,与美国相符:④国东 地区地形平坦,土壤肥沃,以季风水田农业为主,人口密 北部人口稠密,与印度吻合。第5题,澳大利亚中部、西 集:澜沧江上游地区山高谷深,地表崎岖,以林牧业为主, 部气候千旱,人口稀少:美国西部以山地为主,开发较晚, 人口稀少。因此与人口密度分布关系最密切的是土地利 人口稀少;印度大部分为热带季风气候,分早、雨两季。 用方式。故选B项。第3题,读图可知,在东南、正南向 阳方位上,乡镇级居民点较村级居民点多,说明乡镇级居 挑战·创新 民点对坡向的选择较村级居民点更趋向采光好的方向: 下图为中国人口分布简图。读图,完成下列各题。 坡向对居民点的影响主要表现在采光时间上,较长时间 的采光对农业生产和生活有利:因生产和生活的需要,澜 沧江流域居民点分布在坡向上的选择会明显受到流域内 山体走向的影响:乡镇级居民点分布比例最小的是西北 方向。故远A项。 下图是四个国家人口分布模式图。读图,完成第4一 5题。 人口密 人m 8级 (1)指出图中人口密度在10人/平方千米以下的省级行政 ① ⑨ 区名称。 人口密度 人/km2 (2)我国各地资源环境存在很大的差异,人口的地理分布 密200及以上 很不平衡。具体说明我国人口地理分布的特点。 100-199 (3)简要分析西藏地区人口密度小的主要社会经济原因。 10-99 答案(1)西藏自治区、青海省。 1以下 (2)东部地区人口多,西部地区人口少:平原地区人口 ③ ② 多,高山、高原地区人口少:经济发达和交通便利地区人口 4.图中①②③④代表的国家依次是( 多,经济落后、交通闭塞地区人口少:汉族居民集中地区人 A.德国、澳大利亚、美国、印度 口多,大部分少数民族聚居地区人口少。 B.美国、印度、德国、澳大利亚 (3)经济文化水平较低:交通不便。 C澳大利亚、印度、美国、德国 解析第(1)题,由图可知,人口密度在10人/平方千米以 D.澳大利亚、德国、美国、印度 下的省级行政区有青海省和西藏自治区。第(2)题,从影 5.下列关于四国人口分布原因的叙述,正确的是( 响人口分布的自然因素和社会经济因素两方面分析。第 A.①国中部、西部海拔高,气候寒冷,人口稀少 (3)题,注意答题角度是社会经济原因,可从经济文化、交 B.②国人口最密集区的分布与该国工业分布一致 通等方面分析

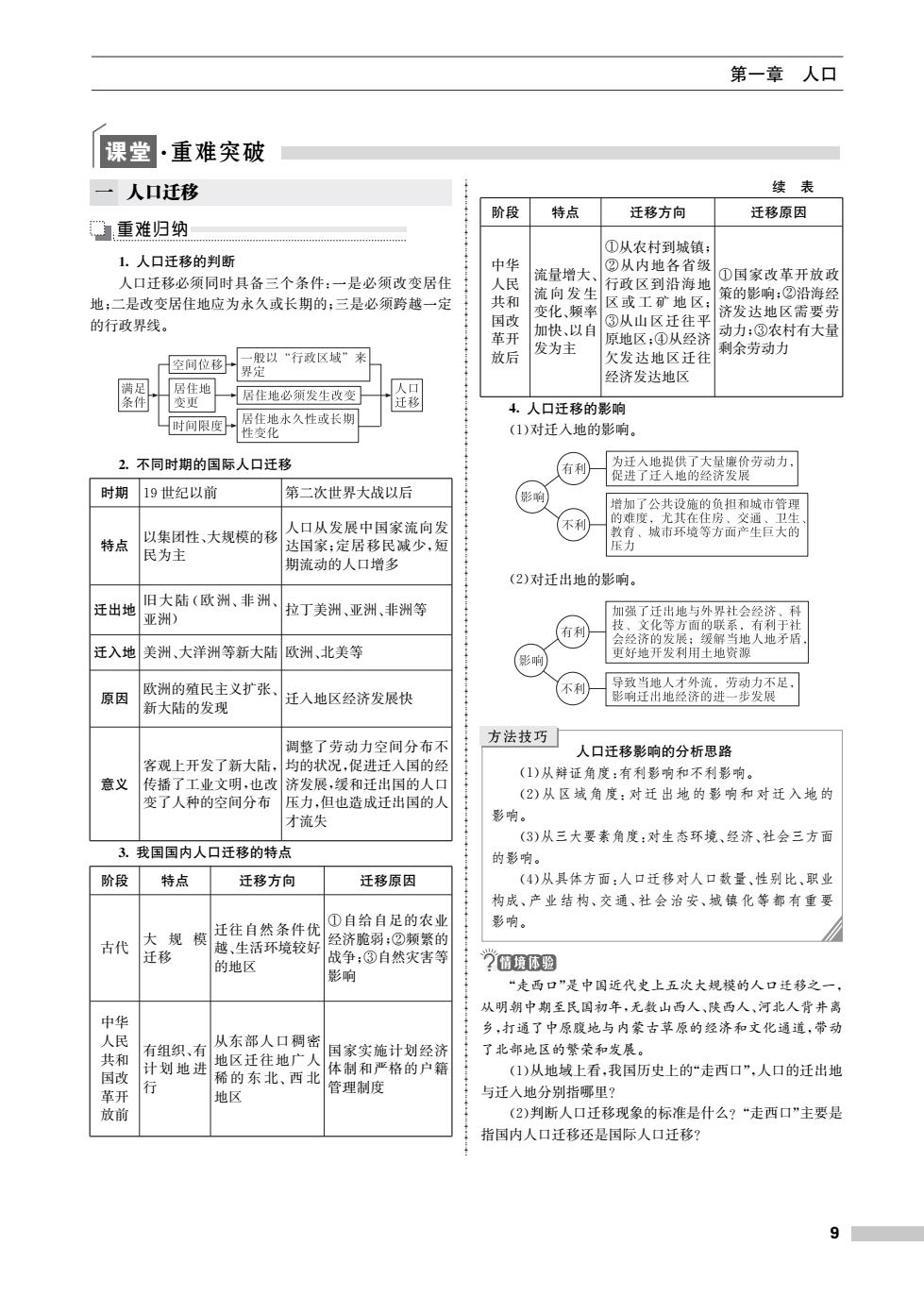

第一章 人口 C.居民点在坡向的选择上与山体走向无关 D.乡镇级居民点分布比例最小的方向是正北 答案 1.C 2.B 3.A 解析 第1题,5000米以上人口总数很少,人口密度接近 0,说明有大片无人区,故选C项。第2题,湄公河三角洲 地区地形平坦,土壤肥沃,以季风水田农业为主,人口密 集;澜沧江上游地区山高谷深,地表崎岖,以林牧业为主, 人口稀少。因此与人口密度分布关系最密切的是土地利 用方式。故选B项。第3题,读图可知,在东南、正南向 阳方位上,乡镇级居民点较村级居民点多,说明乡镇级居 民点对坡向的选择较村级居民点更趋向采光好的方向; 坡向对居民点的影响主要表现在采光时间上,较长时间 的采光对农业生产和生活有利;因生产和生活的需要,澜 沧江流域居民点分布在坡向上的选择会明显受到流域内 山体走向的影响;乡镇级居民点分布比例最小的是西北 方向。故选 A项。 下图是四个国家人口分布模式图。读图,完成第4~ 5题。 4.图中①②③④代表的国家依次是( ) A.德国、澳大利亚、美国、印度 B.美国、印度、德国、澳大利亚 C.澳大利亚、印度、美国、德国 D.澳大利亚、德国、美国、印度 5.下列关于四国人口分布原因的叙述,正确的是( ) A.①国中部、西部海拔高,气候寒冷,人口稀少 B.②国人口最密集区的分布与该国工业分布一致 C.③国西部深居内陆,气候干旱,人口稀少 D.④国中部地势低平,气候湿热,人口稀少 答案 4.D 5.B 解析 第4题,①国人口集中在国土东南部与西南部,与 澳大利亚相符;③国人口东多西少,与美国相符;④国东 北部人口稠密,与印度吻合。第5题,澳大利亚中部、西 部气候干旱,人口稀少;美国西部以山地为主,开发较晚, 人口稀少;印度大部分为热带季风气候,分旱、雨两季。 挑战 创新 下图为中国人口分布简图。读图,完成下列各题。 (1)指出图中人口密度在10人/平方千米以下的省级行政 区名称。 (2)我国各地资源环境存在很大的差异,人口的地理分布 很不平衡。具体说明我国人口地理分布的特点。 (3)简要分析西藏地区人口密度小的主要社会经济原因。 答案 (1)西藏自治区、青海省。 (2)东部地区人口多,西部地区人口少;平原地区人口 多,高山、高原地区人口少;经济发达和交通便利地区人口 多,经济落后、交通闭塞地区人口少;汉族居民集中地区人 口多,大部分少数民族聚居地区人口少。 (3)经济文化水平较低;交通不便。 解析 第(1)题,由图可知,人口密度在10人/平方千米以 下的省级行政区有青海省和西藏自治区。第(2)题,从影 响人口分布的自然因素和社会经济因素两方面分析。第 (3)题,注意答题角度是社会经济原因,可从经济文化、交 通等方面分析。 7

地理 必修 第二册 配人教版 第二节人口迁移 素养·目标定位 目标素养 知识概览 1.结合资料,理解人口迁移的含义,提高综合思维能力 含义 人口居住地长期或永久改变的人口移动 2.通过搜集资料,分析人口迁移对迁出地和迁入地的影 影响 对人口数量、迁出地、迁人地的影响 响,提高区域认知能力 3.收集资料,分析人口迁移的影响因素,提高综合思维 人文因素 推力因素 能力 影响因素 4.结合资料,分析不同时期国际和国内人口迁移的主要 自然因素 拉力因素 特点和原因,提高综合思维能力 国际人口迁移 5.收集资料,说明我国改革开放前后人口迁移的不同特 时空特点 点,加深对人地关系的认识 国内人口迁移 课前·基础认知 一、什么是人口迁移 ①经济因素:往往对人口迁移起着主导作用。各地区 1.概念 之间普遍存在着经济发展水平的差异,人们常常迁往经济 涉及人口居住地发生长期或永久改变的人口移动。 发达或就业机会多的地区。 2.分类 ②政治、军事、文化等多种人文因素也会影响人口 按照是否跨越国界,可分为国际人口迁移和国内人 的迁移。 口迁移。 微点拨人口迁移的决定性因素不一定是经济因素 3.区域人口数量变化的影响因素 在某种特定的时空条件下,任何一种因素都有可能成为 (1)人口机械增长:区域人口机械增长率为正时,该区域 促使人口迁移的决定性因素。例如,2011一2017年,内战导 为人口净迁入区;反之为人口净迁出区。 致叙利亚人口外迁:20世纪60一70年代我国知识青年“上 (2)人口自然增长。 山下乡”运动等。 ·徽思考人口增长率高的国家或地区净增人口一定 三、人口迁移的时空特点 多吗? 1.国际人口迁移 提示不一定。人口增长率和净增人口是两个相关而 时间19世纪以前 第二次世界大战以后 又不同的概念,人口增长率表示的是人口增长的速度,而净 增人口是增加的人口数量。净增人口除了受人口增长率影 从欧洲到美洲、大 从亚洲、非洲、拉丁美洲到欧 方向 洋洲 洲、北美 响外,还与人口基数有关,例如,我国当前人口增长率较低, 但由于人口基数大,每年净增人口多。 以集团性、大规模的 从发展中国家流向发达国 二、影响人口迁移的因素 特点 家:外籍工人成为国际人口 移民为主 迁移的主要形式 1.人口迁移的推拉力理论 2.国内人口迁移 推力]迁出地的一种或多种不利因素 (1)工业化以前:大规模的垦荒、严重的自然灾害、战 乱等往往引发国内人口迁移潮。 拉力迁入地的一种或多种有利因索 用 (2)工业化以后:人口主要从农村迁往城镇。 2.影响因素 (3)我国的人口迁移。 (1)自然因素。 时间改革开放以前 改革开放以后 ①自然环境优美、气候宜人和资源丰富的地区对人口迁 移产生巨大的拉力。 实施计划经济体制和严 原因 格的户籍管理制度 快速工业化和城镇化的推动 ②环境问题、自然灾害等对人口迁移产生巨大的 推力。 有计划、有组织地进流量增大:从农村迁往城镇 表现 (2)人文因素。 行人口迁移 从内陆地区迁往沿海地区

地 理 必修 第二册 配人教版 第二节 人口迁移 素养·目标定位 目 标 素 养 知 识 概 览 1.结合资料,理解人口迁移的含义,提高综合思维能力 2.通过搜集资料,分析人口迁移对迁出地和迁入地的影 响,提高区域认知能力 3.收集资料,分析人口迁移的影响因素,提高综合思维 能力 4.结合资料,分析不同时期国际和国内人口迁移的主要 特点和原因,提高综合思维能力 5.收集资料,说明我国改革开放前后人口迁移的不同特 点,加深对人地关系的认识 课前·基础认知 一、什么是人口迁移 1.概念 涉及人口 居住地 发生长期或永久改变的人口移动。 2.分类 按照是否 跨越国界 ,可分为国际人口迁移和国内人 口迁移。 3.区域人口数量变化的影响因素 (1)人口机械增长:区域人口机械增长率为正时,该区域 为人口 净迁入 区;反之为人口 净迁出 区。 (2)人口自然增长。 微思考 人口增长率高的国家或地区净增人口一定 多吗? 提示 不一定。人口增长率和净增人口是两个相关而 又不同的概念,人口增长率表示的是人口增长的速度,而净 增人口是增加的人口数量。净增人口除了受人口增长率影 响外,还与人口基数有关,例如,我国当前人口增长率较低, 但由于人口基数大,每年净增人口多。 二、影响人口迁移的因素 1.人口迁移的推拉力理论 2.影响因素 (1)自然因素。 ①自然环境优美、气候宜人和资源丰富的地区对人口迁 移产生巨大的 拉力 。 ②环 境 问 题、自 然 灾 害 等 对 人 口 迁 移 产 生 巨 大 的 推力 。 (2)人文因素。 ①经济因素:往往对人口迁移起着 主导 作用。各地区 之间普遍存在着经济发展水平的差异,人们常常迁往经济 发达 或就业机会多的地区。 ② 政治 、军事、文化 等多种人文因素也会影响人口 的迁移。 微点拨 人口迁移的决定性因素不一定是经济因素 在某种特定的时空条件下,任何一种因素都有可能成为 促使人口迁移的决定性因素。例如,2011—2017年,内战导 致叙利亚人口外迁;20世纪60—70年代我国知识青年“上 山下乡”运动等。 三、人口迁移的时空特点 1.国际人口迁移 时间 19世纪以前 第二次世界大战以后 方向 从 欧洲 到美洲、大 洋洲 从亚洲、非洲、拉丁美洲到欧 洲、北美 特点 以 集团 性、大规模的 移民为主 从 发展中 国家流向发达国 家;外籍工人 成为国际人口 迁移的主要形式 2.国内人口迁移 (1)工业化以前:大规模的垦荒、严重的自然灾害、 战 乱 等往往引发国内人口迁移潮。 (2)工业化以后:人口主要从 农村 迁往 城镇 。 (3)我国的人口迁移。 时间 改革开放以前 改革开放以后 原因 实施计划经济体制和严 格的 户籍管理制度 快速工业化和城镇化的推动 表现 有计划、 有组织 地进 行人口迁移 流量增大;从农村迁往城镇, 从内陆地区迁往沿海地区 8

第一章人口 课堂·重难突破 人口迁移 续表 阶段 特点 迁移方向 迁移原因 重难归纳 ①从农村到城镇; 1.人口迁移的判断 中华 ②从内地各省级 人口迁移必须同时具备三个条件:一是必须改变居住 人民 流量增大 ①国家改革开放政 行政区到沿海地 流向发生 地:二是改变居住地应为永久或长期的:三是必须跨越一定 共和 区或工矿地区: 策的影响:②沿海经 变化、频率 的行政界线。 国改 ③从山区迁往平 济发达地区需要劳 加快、以自 革开 原地区:④从经济 动力:③农村有大量 空间位移 一股以“行政区域”来 放后 发为主 剩余劳动力 欠发达地区迁往 界定 经济发达地区 满足 居住地 人口 条件 居住地必须发生改变 变更 迁移 4.人口迁移的影响 时间限度 居住地永久性或长期 性变化 (1)对迁入地的影响。 2.不同时期的国际人口迁移 有利 为迁入地提供了大量廉价劳动力 促进了迁人地的经济发展 时期19世纪以前 第二次世界大战以后 增加了公共设施的负担和城市管理 人口从发展中国家流向发 不利 的难度,尤其在住房、交通、卫生 特点 以集团性、大规模的移 教育、城市环境等方面产生巨大的 民为主 达国家:定居移民减少,短 压力 期流动的人口增多 (2)对迁出地的影响。 迁出地 旧大陆(欧洲、非洲、 拉丁美洲、亚洲、非洲等 加强了迁出地与外界社会经济、科 亚洲) 有利 技、文化等方面的联系,有利于社 会经济的发展:缓解当地人地矛盾 迁入地 美洲、大洋洲等新大陆 欧洲、北美等 更好地开发利用土地资源 欧洲的殖民主义扩张 导致当地人才外流,劳动力不足 原因 迁入地区经济发展快 影响迁出地经济的进一步发展 新大陆的发现 方法技巧 调整了劳动力空间分布不 人口迁移影响的分析思路 客观上开发了新大陆: 均的状况,促进迁入国的经 (1)从辩证角度:有利影响和不利影响。 意义 传播了工业文明,也改 济发展,缓和迁出国的人口 变了人种的空间分布 压力,但也造成迁出国的人 (2)从区域角度:对迁出地的影响和对迁入地的 才流失 影响。 (3)从三大要素角度:对生态环境、经济、社会三方面 3.我国国内人口迁移的特点 的影响。 阶段 特点 迁移方向 迁移原因 (4)从具体方面:人口迁移对人口数量、性别比、职业 构成、产业结构、交通、社会治安、城镇化等都有重要 ①自给自足的农业 迁往自然条件优 影响。 古代 大规模 经济脆弱:②频繁的 迁移 越、生活环境较好 战争,③自然灾害等 的地区 ヴ值境体羽 影响 “走西口”是中国近代史上五次大规模的人口迁移之一, 从明朝中期至民国初年,无数山西人、陕西人、河北人背并离 中华 乡,打通了中原腹地与内蒙古草原的经济和文化通道,带动 人民 从东部人口稠密 共和 有组织、有 国家实施计划经济 了北部地区的繁荣和发展。 计划地进 地区迁往地广人 体制和严格的户籍 国改 稀的东北、西北 (1)从地域上看,我国历史上的“走西口”,人口的迁出地 革开 收 管理制度 地区 与迁入地分别指哪里? 放前 (2)判断人口迁移现象的标准是什么?“走西口”主要是 指国内人口迁移还是国际人口迁移?

第一章 人口 课堂·重难突破 一 人口迁移 重难归纳 1.人口迁移的判断 人口迁移必须同时具备三个条件:一是必须改变居住 地;二是改变居住地应为永久或长期的;三是必须跨越一定 的行政界线。 2.不同时期的国际人口迁移 时期 19世纪以前 第二次世界大战以后 特点 以集团性、大规模的移 民为主 人口从发展中国家流向发 达国家;定居移民减少,短 期流动的人口增多 迁出地 旧大 陆 (欧 洲、非 洲、 亚洲) 拉丁美洲、亚洲、非洲等 迁入地 美洲、大洋洲等新大陆 欧洲、北美等 原因 欧洲的殖民主义扩张、 新大陆的发现 迁入地区经济发展快 意义 客观上开发了新大陆, 传播了工业文明,也改 变了人种的空间分布 调整了劳动力空间分布不 均的状况,促进迁入国的经 济发展,缓和迁出国的人口 压力,但也造成迁出国的人 才流失 3.我国国内人口迁移的特点 阶段 特点 迁移方向 迁移原因 古代 大 规 模 迁移 迁往自然条件优 越、生活环境较好 的地区 ①自给自足的农业 经济脆弱;②频繁的 战争;③自然灾害等 影响 中华 人民 共和 国改 革开 放前 有组织、有 计 划 地 进 行 从东部人口稠密 地区迁往地广人 稀的 东 北、西 北 地区 国家实施计划经济 体制和严格的户籍 管理制度 续 表 阶段 特点 迁移方向 迁移原因 中华 人民 共和 国改 革开 放后 流量增大、 流 向 发 生 变化、频率 加快、以自 发为主 ①从农村到城镇; ②从内地各省级 行政区到沿海地 区 或 工 矿 地 区; ③从山区迁往平 原地区;④从经济 欠发达地区迁往 经济发达地区 ①国家改革开放政 策的影响;②沿海经 济发达地区需要劳 动力;③农村有大量 剩余劳动力 4.人口迁移的影响 (1)对迁入地的影响。 (2)对迁出地的影响。 人口迁移影响的分析思路 (1)从辩证角度:有利影响和不利影响。 (2)从区域角度:对迁出地的影响和对迁入地的 影响。 (3)从三大要素角度:对生态环境、经济、社会三方面 的影响。 (4)从具体方面:人口迁移对人口数量、性别比、职业 构成、产业结构、交通、社会治安、城镇化等都有重要 影响。 “走西口”是中国近代史上五次大规模的人口迁移之一, 从明朝中期至民国初年,无数山西人、陕西人、河北人背井离 乡,打通了中原腹地与内蒙古草原的经济和文化通道,带动 了北部地区的繁荣和发展。 (1)从地域上看,我国历史上的“走西口”,人口的迁出地 与迁入地分别指哪里? (2)判断人口迁移现象的标准是什么? “走西口”主要是 指国内人口迁移还是国际人口迁移? 9

地理 必修 第二册 配人教版 (3)“走西口”对内蒙古地区经济发展有何影响? 移。第2题,近年来,不少国内居民“逃离北上广”“归隐山水 提示(1)迁出地主要指黄土高原、华北平原地区,迁入 间”,成为“大理新移民”的主要原因是大理纬度低,气温年变 地主要指内蒙古高原。 化小,空气质量优。 (2)主要看居住地是否发生了永久性或长期性改变。 “走西口”主要是指国内人口迁移。 二影响人口迁移的因素 (3)促进了内蒙古地区的资源开发,提供了充足的劳动 重难归纳 力,促进了该地区的经济发展。 人口迁移是人们对特定环境中一系列的自然因素、经济 典例剖析 因素和社会因素的综合反映,目前人口迁移的主要影响因素 某年春节期间我国十大“空城”为北京、广州、合肥、重 是经济因素,具体总结如下。 庆,哈尔滨、东莞、沈阳、长春、上海、武汉。据此完成下列 1.自然环境因素 各题。 因素 对人口迁移的影响 (1)春节期间这十大城市的人口变化主要属于( A.国际人口迁移 气候 通过影响人类生产、生活而影响人口迁移,如美 国老年人向“阳光地带”迁移 B.国内人口流动 C.省内人口迁移 水源分布状况在很大程度上决定着人口迁移的 D.县际人口流动 水源 方向、规模,如人类早期的逐水而居 (2)春节期间,大量人口短暂离开大城市后的影响有 ( 土壤 通过影响农业发展而影响人口迁移,如农业社会 ①改善城市的居住条件②缓解城市交通拥堵 ③部 人们为寻找新的土地而迁移 分生产暂时性停滞④减轻农村的环境压力 随着早期的开发利用而引起的人口迁移和流动 A.①② B.②③ 矿产资源 如我国大庆、攀枝花等工业城市的形成 C.③④ D.①④ 答案(1)B(2)B 自然灾害自然灾害引起饥荒或生态恶化而迫使人们迁移 解析第(1)题,十大城镇人口变化的主要原因是外出 2.社会经济、文化因素 务工人员回家过年,而在空间上主要跨过省级行政区界,但 因素 对人口迁移的影响 没有跨过国界,属于国内人口流动。第(2)题,春节期间,大 量人口短暂离开大城市后,城市人口减少,可缓解城市交通 起主导作用,多数情况下人口迁移是为了追求更 拥堵;劳动人口离开大城市,导致部分生产暂时性停滞。大 经济因素 好的就业机会、更高的经济收入和生活水平;宏 量人口离开大城市回到农村,并没有改善城市的居住条件: 观经济布局的改变也造成了大量人口迁移 大量人口回到农村,会增加农村的环境压力。 交通通信的发展相对缩小了地区之间的距离,促 交通通信 学以致用 进了人口迁移,如近几个世纪的人口迁移高潮 苍山、洱海、白族传统民居是云南大理的著名景观。据 此完成第1一2题。 文化教育 改变人们的生活态度、生活期望和认识外部世界 的态度,促进人口迁移 1.每年国庆假期,大批国内外游客来到云南大理欣赏 苍山雪、洱海月。这种现象属于() 婚姻是影响青年人迁移的重要因素;家庭因素对 A.国际人口迁移 婚姻家庭 未成年人、老年人的迁移起重要作用 B.国内人口迁移 C.省际人口迁移 3.政治因素 D.人口流动 因素 对人口迁移的影响 2.近年来,不少国内居民“逃离北上广”“归隐山水间”, 成了“大理新移民”。下列有关该种人口迁移原因的表述,正 政策尤其是有关人口迁移的政策有重要影响,如 政策 我国1984年推出的允许农民进入小城镇落户的 确的是() 政策,促使人口迁移的规模迅速扩大 A.大理旅游业发达,人均收人高 B.大理为白族聚居区,人口政策宽松 政治变革 政治变革、政治中心的改变常引起人口迁移 C.大理冬无严寒、夏无酷暑,空气质量优 D.大理生物资源丰富 战争破坏了人类正常的生活环境和秩序并引发 答案1.D2.C 战争 人口迁移,如第一次世界大战、第二次世界大战 当代局部战争和冲突引起的人口迁移 解析第1題,旅游属于人口流动现象,不属于人口迁

地 理 必修 第二册 配人教版 (3)“走西口”对内蒙古地区经济发展有何影响? 提示 (1)迁出地主要指黄土高原、华北平原地区,迁入 地主要指内蒙古高原。 (2)主要看居住地是否发生了永久性或长期性改变。 “走西口”主要是指国内人口迁移。 (3)促进了内蒙古地区的资源开发,提供了充足的劳动 力,促进了该地区的经济发展。 典例剖析 某年春节期间我国十大“空城”为北京、广州、合肥、重 庆、哈尔滨、东莞、沈阳、长春、上海、武汉。据此完成下列 各题。 (1)春节期间这十大城市的人口变化主要属于( ) A.国际人口迁移 B.国内人口流动 C.省内人口迁移 D.县际人口流动 (2)春节期间,大量人口短暂离开大城市后的影响有 ( ) ①改善城市的居住条件 ②缓解城市交通拥堵 ③部 分生产暂时性停滞 ④减轻农村的环境压力 A.①② B.②③ C.③④ D.①④ 答案 (1)B (2)B 解析 第(1)题,十大城镇人口变化的主要原因是外出 务工人员回家过年,而在空间上主要跨过省级行政区界,但 没有跨过国界,属于国内人口流动。第(2)题,春节期间,大 量人口短暂离开大城市后,城市人口减少,可缓解城市交通 拥堵;劳动人口离开大城市,导致部分生产暂时性停滞。大 量人口离开大城市回到农村,并没有改善城市的居住条件; 大量人口回到农村,会增加农村的环境压力。 学以致用 苍山、洱海、白族传统民居是云南大理的著名景观。据 此完成第1~2题。 1.每年国庆假期,大批国内外游客来到云南大理欣赏 苍山雪、洱海月。这种现象属于( ) A.国际人口迁移 B.国内人口迁移 C.省际人口迁移 D.人口流动 2.近年来,不少国内居民“逃离北上广”“归隐山水间”, 成了“大理新移民”。下列有关该种人口迁移原因的表述,正 确的是( ) A.大理旅游业发达,人均收入高 B.大理为白族聚居区,人口政策宽松 C.大理冬无严寒、夏无酷暑,空气质量优 D.大理生物资源丰富 答案 1.D 2.C 解析 第1题,旅游属于人口流动现象,不属于人口迁 移。第2题,近年来,不少国内居民“逃离北上广”“归隐山水 间”,成为“大理新移民”的主要原因是大理纬度低,气温年变 化小,空气质量优。 二 影响人口迁移的因素 重难归纳 人口迁移是人们对特定环境中一系列的自然因素、经济 因素和社会因素的综合反映,目前人口迁移的主要影响因素 是经济因素,具体总结如下。 1.自然环境因素 因素 对人口迁移的影响 气候 通过影响人类生产、生活而影响人口迁移,如美 国老年人向“阳光地带”迁移 水源 水源分布状况在很大程度上决定着人口迁移的 方向、规模,如人类早期的逐水而居 土壤 通过影响农业发展而影响人口迁移,如农业社会 人们为寻找新的土地而迁移 矿产资源 随着早期的开发利用而引起的人口迁移和流动, 如我国大庆、攀枝花等工业城市的形成 自然灾害 自然灾害引起饥荒或生态恶化而迫使人们迁移 2.社会经济、文化因素 因素 对人口迁移的影响 经济因素 起主导作用,多数情况下人口迁移是为了追求更 好的就业机会、更高的经济收入和生活水平;宏 观经济布局的改变也造成了大量人口迁移 交通通信 交通通信的发展相对缩小了地区之间的距离,促 进了人口迁移,如近几个世纪的人口迁移高潮 文化教育 改变人们的生活态度、生活期望和认识外部世界 的态度,促进人口迁移 婚姻家庭 婚姻是影响青年人迁移的重要因素;家庭因素对 未成年人、老年人的迁移起重要作用 3.政治因素 因素 对人口迁移的影响 政策 政策尤其是有关人口迁移的政策有重要影响,如 我国1984年推出的允许农民进入小城镇落户的 政策,促使人口迁移的规模迅速扩大 政治变革 政治变革、政治中心的改变常引起人口迁移 战争 战争破坏了人类正常的生活环境和秩序并引发 人口迁移,如第一次世界大战、第二次世界大战、 当代局部战争和冲突引起的人口迁移 10