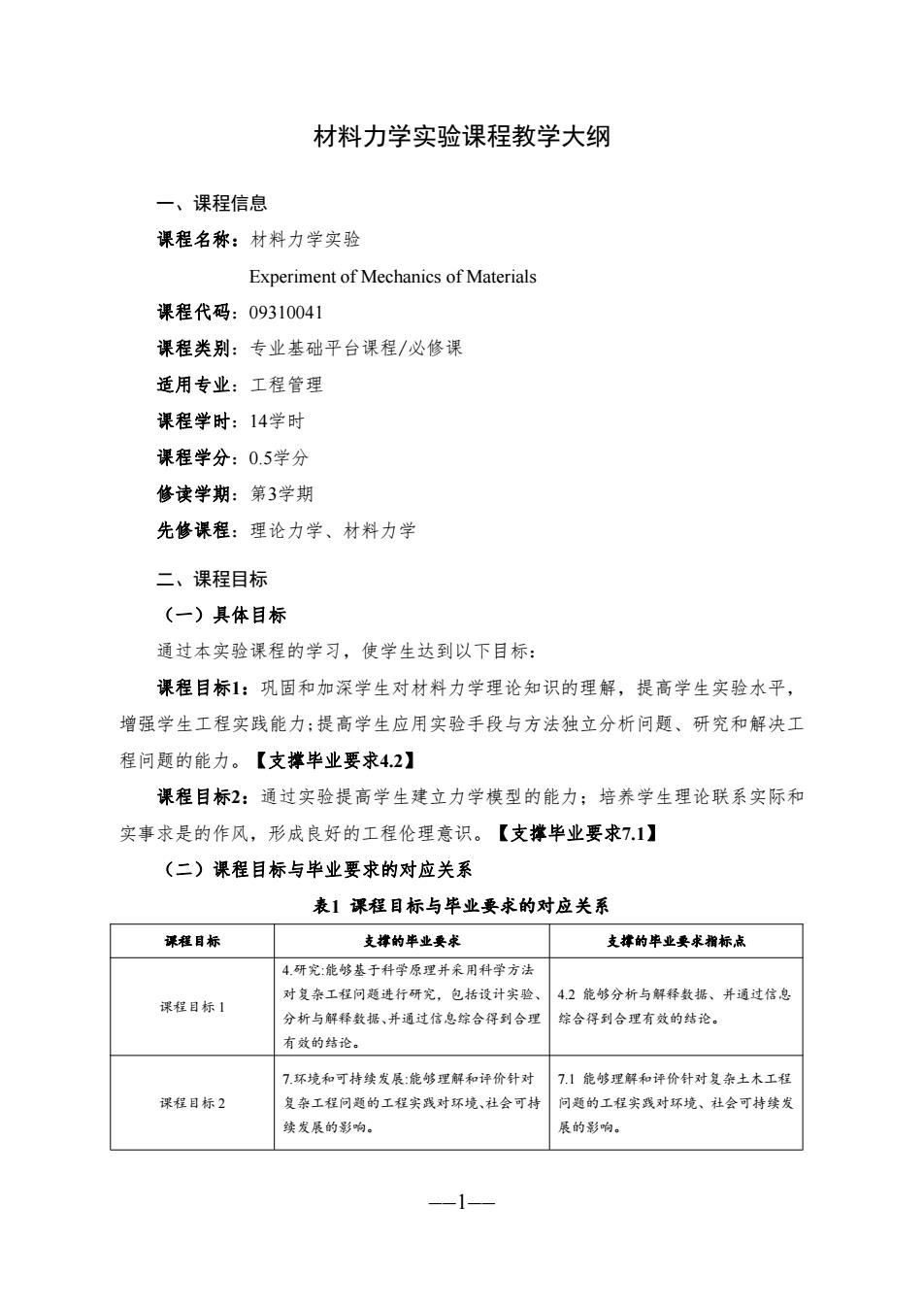

材料力学实验课程教学大纲 一、课程信息 课程名称:材料力学实验 Experiment of Mechanics of Materials 课程代码:09310041 课程类别:专业基础平台课程/必修课 适用专业:工程管理 课程学时:14学时 课程学分:0.5学分 修读学期:第3学期 先修课程:理论力学、材料力学 二、课程目标 (一)具体目标 通过本实验课程的学习,使学生达到以下目标: 课程目标1:巩固和加深学生对材料力学理论知识的理解,提高学生实验水平, 增强学生工程实践能力:提高学生应用实验手段与方法独立分析间题、研究和解决工 程问题的能力。【支撑毕业要求4.2】 课程目标2:通过实验提高学生建立力学模型的能力:培养学生理论联系实际和 实事求是的作风,形成良好的工程伦理意识。【支撑毕业要求71】 (二)课程目标与毕业要求的对应关系 表1课程目标与毕业妻求的对应关系 目标 支排的业要求 支撑的业要求指标成 4研究:能够基于科学原理并采用科学方法 课柱日标】 对复杂工柱问题进行研究包括设计实 42能够分析与解释数据、并通过信 分析与解释数据、并通过信息综合得到合理 蝶合得到合理有效的论, 有数的结论。 7.环境和可持续发展:能够理解和评价针对 】】能够理解和评价针对复杂土木工拉 课柱日标2 复杂工程问题的工程实或对环境、社会可持 问题的工程实吸对环境、是会可持染发 族发展的影响。 装的影响。 1

——1—— 材料力学实验课程教学大纲 一、课程信息 课程名称:材料力学实验 Experiment of Mechanics of Materials 课程代码:09310041 课程类别:专业基础平台课程/必修课 适用专业:工程管理 课程学时:14学时 课程学分:0.5学分 修读学期:第3学期 先修课程:理论力学、材料力学 二、课程目标 (一)具体目标 通过本实验课程的学习,使学生达到以下目标: 课程目标1:巩固和加深学生对材料力学理论知识的理解,提高学生实验水平, 增强学生工程实践能力;提高学生应用实验手段与方法独立分析问题、研究和解决工 程问题的能力。【支撑毕业要求4.2】 课程目标2:通过实验提高学生建立力学模型的能力;培养学生理论联系实际和 实事求是的作风,形成良好的工程伦理意识。【支撑毕业要求7.1】 (二)课程目标与毕业要求的对应关系 表1 课程目标与毕业要求的对应关系 课程目标 支撑的毕业要求 支撑的毕业要求指标点 课程目标 1 4.研究:能够基于科学原理并采用科学方法 对复杂工程问题进行研究,包括设计实验、 分析与解释数据、并通过信息综合得到合理 有效的结论。 4.2 能够分析与解释数据、并通过信息 综合得到合理有效的结论。 课程目标 2 7.环境和可持续发展:能够理解和评价针对 复杂工程问题的工程实践对环境、社会可持 续发展的影响。 7.1 能够理解和评价针对复杂土木工程 问题的工程实践对环境、社会可持续发 展的影响

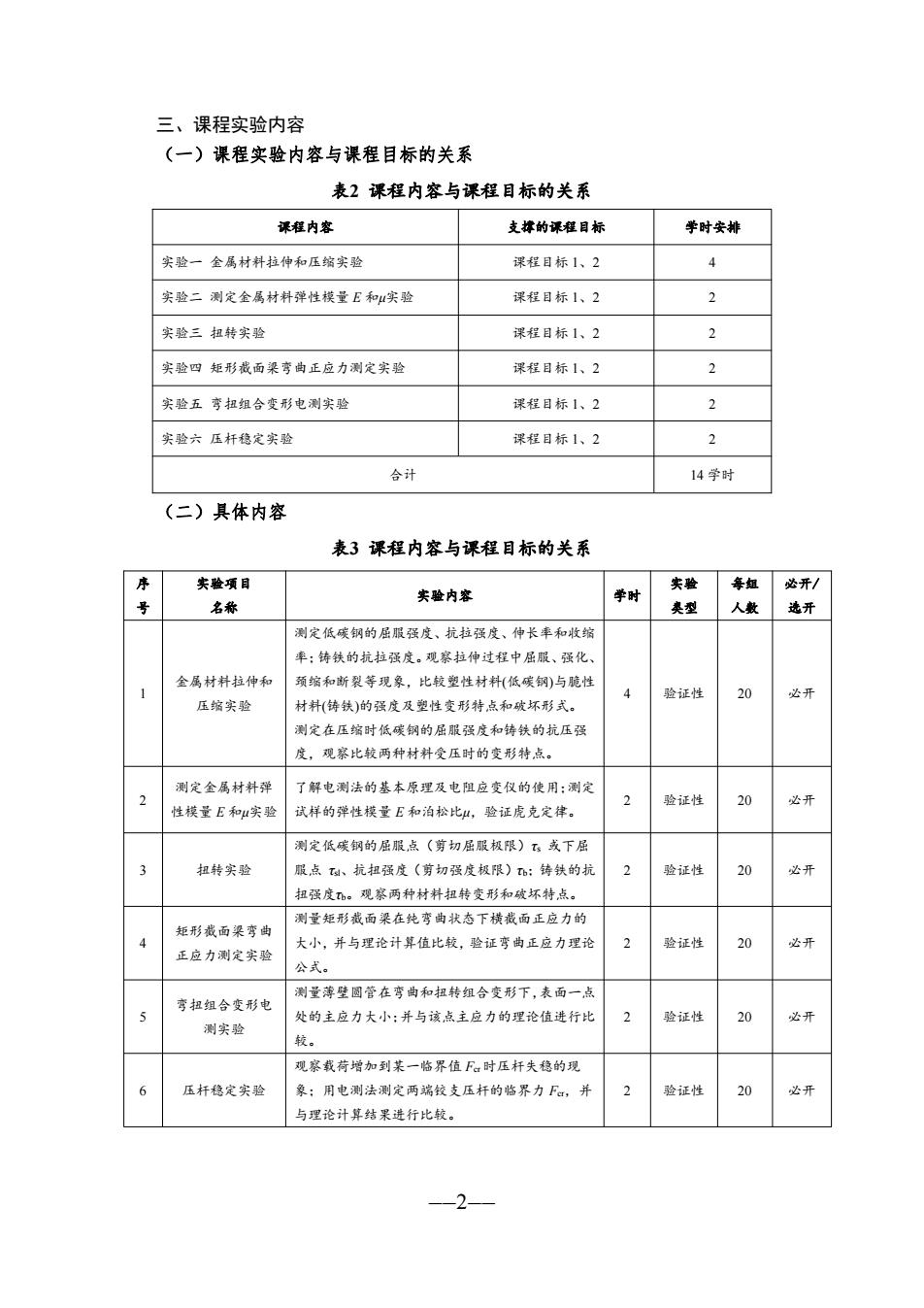

三、课程实验内容 (一)课程实验内容与课程目标的关系 表2课程内容与课程目标的关系 课在内客 支林的课难日标 学时实排 实验一金属村料拉和压馆实验 课柱日标、2 4 实验二测定金属材料弹性量E和实验 课程日标1、2 2 实脸三扭转实验 课程目标1、2 实验四矩移截面梁弯曲正应力测定实险 深程目标1、2 2 实验五弯扭组合变形电测实验 课柱目标1、2 实验六压杆稳定实验 课柱日标1、2 2 合计 14学时 (二)具体内容 表3课程内容与课程目标的关系 序 失项日 学时 验 必开/ 号 名香 臭型 人数 开 测定低碳钢的屈服强度、抗拉强度、仲长率和收摈 车:铸铁的抗拉强度。缆察拉伸过程中屈服、强化 全属材料拉仲和 预缩和断毅等现象,比较空性材(低碳钢)与性 压缩实 材铸铁)的强度及堂性变形特点和玻坏形式。 4 验证性 20 必开 剧定在压编时低碳钢的屈服强度和铸铁的抗压在 度,观察比较两种村科令压时的变形特点。 测定金属村料弹 了解电测法的基本原理及电阻应变仅的使用:测定 2 验证性 性模量E和μ实验 试样的弹性模量E和泊松比山,验证虎克定律。 20 必开 测定低碳钢的屈服点(剪切屈服极限)浅下屈 扣转实验 眼点、抗扭强度(穷切强度极限):铸扶的杭 2 验证性 必开 扭强度。观察两种村料扭转变形和收坏特点。 则量矩形戴而梁在纯弯曲态下横藏而正应力的 矩彩戴面梁弯曲 大小。并与理论计算值比较。险证弯曲正应力理论 2 验证性 必开 正应力测宝案验 公式」 扭组合变形电 测量薄壁圆管在弯曲和扣转组合变形下,表面一点 处的主应力大小:并与点主应力的理论值行比 险证性 20 必开 测实验 观察载荷增加到某一临界值F时压杆夫稳的现 压杆稳定实验 象:用电测法测两瑞轻支压杆的临界力下,并 验证性 必开 与理论计算钻果进行比较。 —2

——2—— 三、课程实验内容 (一)课程实验内容与课程目标的关系 表2 课程内容与课程目标的关系 课程内容 支撑的课程目标 学时安排 实验一 金属材料拉伸和压缩实验 课程目标 1、2 4 实验二 测定金属材料弹性模量 E 和μ实验 课程目标 1、2 2 实验三 扭转实验 课程目标 1、2 2 实验四 矩形截面梁弯曲正应力测定实验 课程目标 1、2 2 实验五 弯扭组合变形电测实验 课程目标 1、2 2 实验六 压杆稳定实验 课程目标 1、2 2 合计 14 学时 (二)具体内容 表3 课程内容与课程目标的关系 序 号 实验项目 名称 实验内容 学时 实验 类型 每组 人数 必开/ 选开 1 金属材料拉伸和 压缩实验 测定低碳钢的屈服强度、抗拉强度、伸长率和收缩 率;铸铁的抗拉强度。观察拉伸过程中屈服、强化、 颈缩和断裂等现象,比较塑性材料(低碳钢)与脆性 材料(铸铁)的强度及塑性变形特点和破坏形式。 测定在压缩时低碳钢的屈服强度和铸铁的抗压强 度,观察比较两种材料受压时的变形特点。 4 验证性 20 必开 2 测定金属材料弹 性模量 E 和μ实验 了解电测法的基本原理及电阻应变仪的使用;测定 试样的弹性模量 E 和泊松比μ,验证虎克定律。 2 验证性 20 必开 3 扭转实验 测定低碳钢的屈服点(剪切屈服极限)τs 或下屈 服点 τsl、抗扭强度(剪切强度极限)τb;铸铁的抗 扭强度τb。观察两种材料扭转变形和破坏特点。 2 验证性 20 必开 4 矩形截面梁弯曲 正应力测定实验 测量矩形截面梁在纯弯曲状态下横截面正应力的 大小,并与理论计算值比较,验证弯曲正应力理论 公式。 2 验证性 20 必开 5 弯扭组合变形电 测实验 测量薄壁圆管在弯曲和扭转组合变形下,表面一点 处的主应力大小;并与该点主应力的理论值进行比 较。 2 验证性 20 必开 6 压杆稳定实验 观察载荷增加到某一临界值 Fcr 时压杆失稳的现 象;用电测法测定两端铰支压杆的临界力 Fcr,并 与理论计算结果进行比较。 2 验证性 20 必开

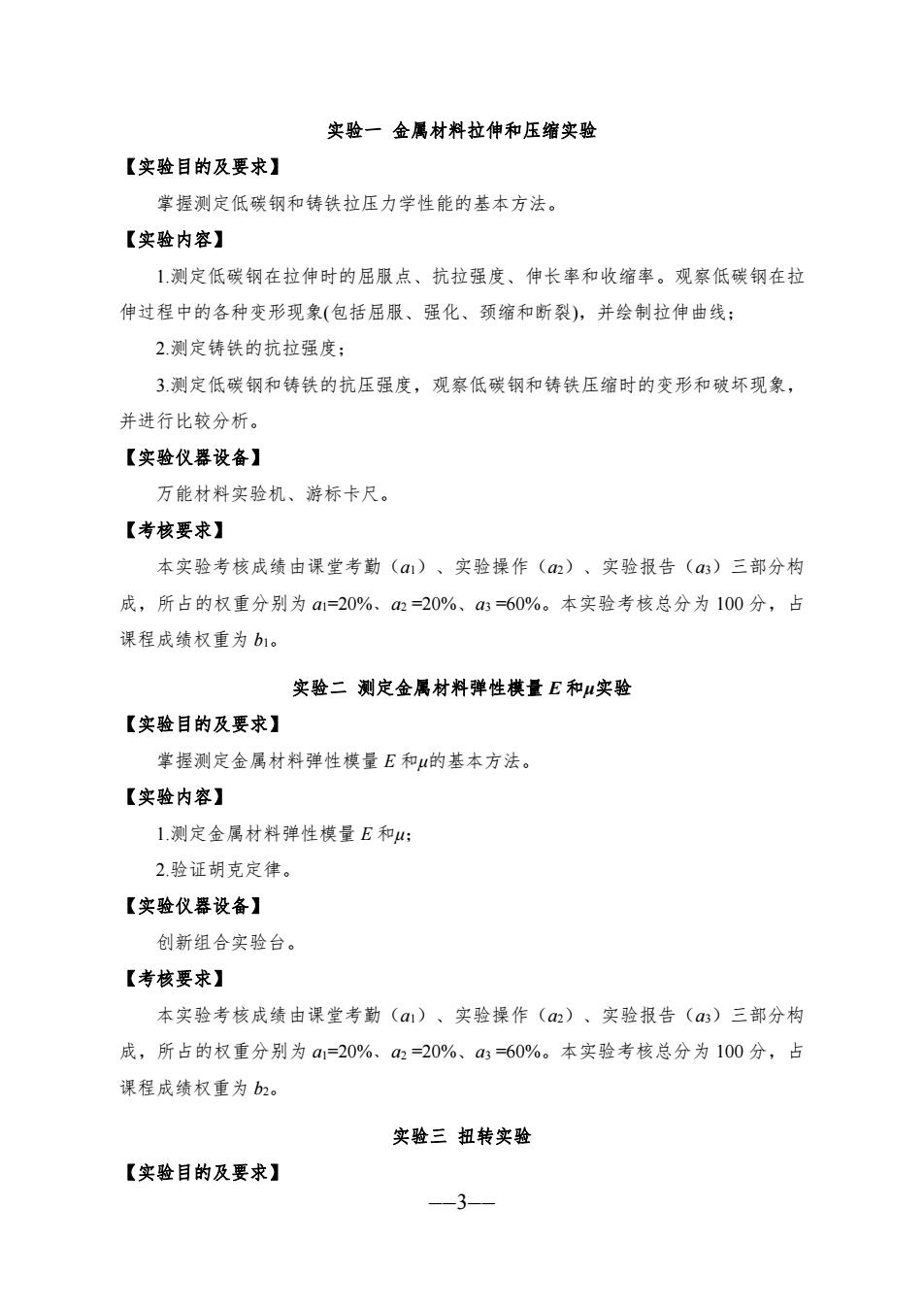

实验一金属材料拉伸和压缩实验 【实验目的及要求】 掌握测定低碳钢和铸铁拉压力学性能的基本方法。 【实验内容】 1测定低碳钢在拉伸时的屈服点、抗拉强度、伸长率和收缩率。观察低碳钢在拉 伸过程中的各种变形现象(包括屈服、强化、颈缩和断裂),并绘制拉伸曲线: 2.测定铸铁的抗拉强度: 3.测定低碳钢和铸铁的抗压强度,观察低碳钢和铸铁压缩时的变形和破坏现象, 并进行比较分析。 【实验仪器设备】 万能材料实验机、游标卡尺。 【考核要求】 本实验考核成绩由课堂考勒(a1)、实验操作(am)、实验报告(a)三部分构 成,所占的权重分别为a1=20%、a=20%、a=60%。本实验考核总分为100分,占 课程成绩权重为b1。 实验二测定金属材料弹性模量E和实验 【实验目的及要求】 掌握测定金属材料弹性模量E和的基本方法。 【实验内容】 1.测定金属材料弹性模量E和 2.验证胡克定律。 【实验仪器设备】 创新组合实验台。 【考核要求】 本实验考核成绩由课堂考勤(a1)、实验操作(am)、实验报告(a)三部分构 成,所占的权重分别为a1=20%、a2=20%、a=60%。本实验考核总分为100分,占 课程成绩权重为b2。 实验三扭转实验 【实验目的及要求】 3

——3—— 实验一 金属材料拉伸和压缩实验 【实验目的及要求】 掌握测定低碳钢和铸铁拉压力学性能的基本方法。 【实验内容】 1.测定低碳钢在拉伸时的屈服点、抗拉强度、伸长率和收缩率。观察低碳钢在拉 伸过程中的各种变形现象(包括屈服、强化、颈缩和断裂),并绘制拉伸曲线; 2.测定铸铁的抗拉强度; 3.测定低碳钢和铸铁的抗压强度,观察低碳钢和铸铁压缩时的变形和破坏现象, 并进行比较分析。 【实验仪器设备】 万能材料实验机、游标卡尺。 【考核要求】 本实验考核成绩由课堂考勤(a1)、实验操作(a2)、实验报告(a3)三部分构 成,所占的权重分别为 a1=20%﹑a2 =20%、a3 =60%。本实验考核总分为 100 分,占 课程成绩权重为 b1。 实验二 测定金属材料弹性模量 E 和μ实验 【实验目的及要求】 掌握测定金属材料弹性模量 E 和μ的基本方法。 【实验内容】 1.测定金属材料弹性模量 E 和μ; 2.验证胡克定律。 【实验仪器设备】 创新组合实验台。 【考核要求】 本实验考核成绩由课堂考勤(a1)、实验操作(a2)、实验报告(a3)三部分构 成,所占的权重分别为 a1=20%﹑a2 =20%、a3 =60%。本实验考核总分为 100 分,占 课程成绩权重为 b2。 实验三 扭转实验 【实验目的及要求】

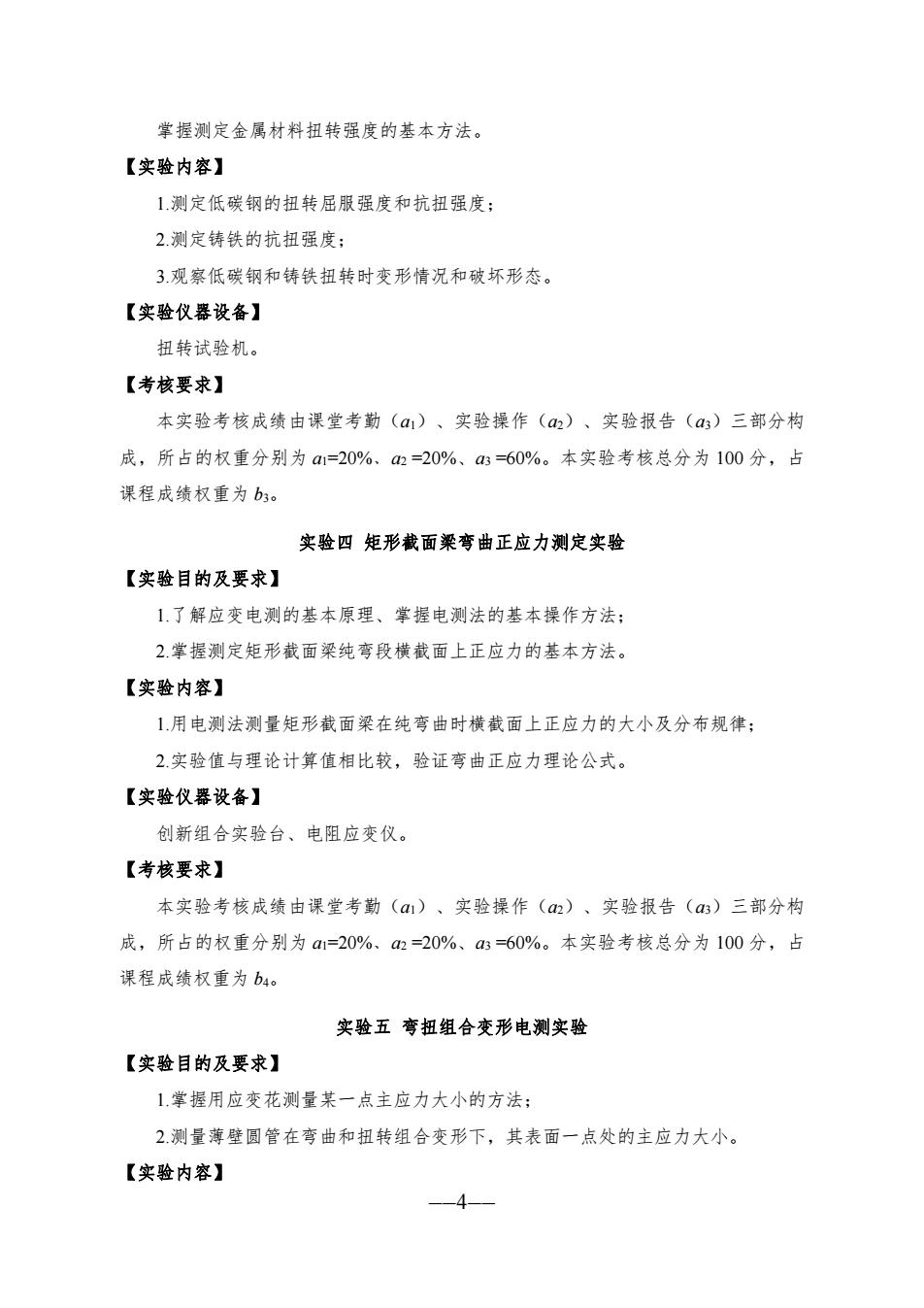

掌握测定金属材料扭转强度的基本方法。 【实验内容】 1测定低碳钢的扭转屈服强度和抗扭强度: 2.测定铸铁的抗扭强度: 3.观察低碳钢和铸铁扭转时变形情况和破坏形态。 【实验仪器设备】 扭转试验机。 【考核要求】 本实验考核成绩由课堂考勤(ai)、实验操作(a2)、实验报告(a3)三部分构 成,所占的权重分别为a1=20%、m=20%、5=60%。本实验考核总分为100分,占 课程成绩权重为b3。 实验四矩形截面柔弯曲正应力测定实验 【实验目的及要求】 1了解应变电测的基本原理、掌握电测法的基本操作方法: 2掌握测定矩形截面梁纯弯段横截面上正应力的基本方法。 【实验内容】 1用电测法测量矩形截面梁在纯弯曲时横截面上正应力的大小及分布规律: 2.实验值与理论计算值相比较,验证弯曲正应力理论公式。 【实验仪器设备】 创新组合实验台、电阻应变仪。 【考核要求】 本实验考核成绩由课堂考勤(a1)、实验操作(am)、实验报告(a3)三部分构 成,所占的权重分别为am=20%、m=20%、a=60%。本实验考核总分为100分,占 课程成绩权重为b4。 实验五弯扭组合变形电测实验 【实验目的及要求】 1学握用应变花测量某一点主应力大小的方法: 2测量薄壁圆管在弯曲和扭转组合变形下,其表面一点处的主应力大小。 【实验内容】 4

——4—— 掌握测定金属材料扭转强度的基本方法。 【实验内容】 1.测定低碳钢的扭转屈服强度和抗扭强度; 2.测定铸铁的抗扭强度; 3.观察低碳钢和铸铁扭转时变形情况和破坏形态。 【实验仪器设备】 扭转试验机。 【考核要求】 本实验考核成绩由课堂考勤(a1)、实验操作(a2)、实验报告(a3)三部分构 成,所占的权重分别为 a1=20%﹑a2 =20%、a3 =60%。本实验考核总分为 100 分,占 课程成绩权重为 b3。 实验四 矩形截面梁弯曲正应力测定实验 【实验目的及要求】 1.了解应变电测的基本原理、掌握电测法的基本操作方法; 2.掌握测定矩形截面梁纯弯段横截面上正应力的基本方法。 【实验内容】 1.用电测法测量矩形截面梁在纯弯曲时横截面上正应力的大小及分布规律; 2.实验值与理论计算值相比较,验证弯曲正应力理论公式。 【实验仪器设备】 创新组合实验台、电阻应变仪。 【考核要求】 本实验考核成绩由课堂考勤(a1)、实验操作(a2)、实验报告(a3)三部分构 成,所占的权重分别为 a1=20%﹑a2 =20%、a3 =60%。本实验考核总分为 100 分,占 课程成绩权重为 b4。 实验五 弯扭组合变形电测实验 【实验目的及要求】 1.掌握用应变花测量某一点主应力大小的方法; 2.测量薄壁圆管在弯曲和扭转组合变形下,其表面一点处的主应力大小。 【实验内容】

1用应变花测量薄壁圆管主应力大小: 2.将测点主应力大小与该点主应力的理论值进行比较分析。 【实验仪器设备】 创新组合实验台、电阻应变仪。 【考核要求】 本实验考核成绩由课堂考勤(1)、实验操作(am)、实验报告(a)三部分构 成,所占的权重分别为a1=20%、2=20%、a=60%。本实验考核总分为100分,占 课程成绩权重为b5。 实验六压杆稳定实验 【实验目的及要求】 掌握测定压杆临界值F。的基本方法。 【实验内容】 1.观察载荷增加到某一临界值F时压杆丧失稳定的现象; 2用电测方法测定两端铰支压杆的临界力F,并与理论计算结果进行比较。 【实验仪器设备】 创新组合实验台、电阻应变仪。 【考核要求】 本实验考核成绩由课堂考勤(a1)、实验操作(am)、实验报告(a3)三部分构 成,所占的权重分别为a1=20%、am=20%、=60%。本实验考核总分为100分,占 课程成绩权重为bs。 四、教学方法 实践教学。 五、课程考核 考查:总实验成绩加权平均。 本实验课程共6个实验,所占的权重分别为实验一b1=25%·实验二b加=15%、实 验三b=15%,实验四b4=15%·实验五b5=15%、实验六6=15%。 课程总成绩(100%)=实验一(b1)+实验二(b2)+实验三(b)+实验四(b4) +实验五(bs)+实验六(bs)。 -5

——5—— 1.用应变花测量薄壁圆管主应力大小; 2.将测点主应力大小与该点主应力的理论值进行比较分析。 【实验仪器设备】 创新组合实验台、电阻应变仪。 【考核要求】 本实验考核成绩由课堂考勤(a1)、实验操作(a2)、实验报告(a3)三部分构 成,所占的权重分别为 a1=20%﹑a2 =20%、a3 =60%。本实验考核总分为 100 分,占 课程成绩权重为 b5。 实验六 压杆稳定实验 【实验目的及要求】 掌握测定压杆临界值 Fcr的基本方法。 【实验内容】 1.观察载荷增加到某一临界值 Fcr时压杆丧失稳定的现象; 2.用电测方法测定两端铰支压杆的临界力 Fcr,并与理论计算结果进行比较。 【实验仪器设备】 创新组合实验台、电阻应变仪。 【考核要求】 本实验考核成绩由课堂考勤(a1)、实验操作(a2)、实验报告(a3)三部分构 成,所占的权重分别为 a1=20%﹑a2 =20%、a3 =60%。本实验考核总分为 100 分,占 课程成绩权重为 b6。 四、教学方法 实践教学。 五、课程考核 考查:总实验成绩加权平均。 本实验课程共 6 个实验,所占的权重分别为实验一 b1=25%﹑实验二 b2 =15%、实 验三 b3 =15%﹑实验四 b4 =15%﹑实验五 b5 =15%﹑实验六 b6 =15%。 课程总成绩(100%)=实验一(b1)+实验二(b2)+实验三(b3)+实验四(b4) +实验五(b5)+实验六(b6)