“长霜”均是指没食子酸结晶之意,这是世界上最早用发酵法从中药、也是从天然药物中分 离得到的有机酸结晶。此后约两百年,瑞典药剂师、化学家舍勒(K.W.Schelle1742~1786) 才于1796年将酒石(酒石酸氢钾)先转化为钙盐,再用硫酸法分解制得了酒石酸。又如本 草纲目卷34下对用升华法等制备、纯化樟脑的过程进行了详细的记载,而欧洲直到18世纪 下半叶才制备提纯了樟脑。 但是,令人遗感的是到了近代,直至新中国成立前,在西洋医药学急速发展的面前,中 医药的发展却处于停滞状态,逐渐失去了一些领域中的优势。19世纪初,法国药学家 Derosone(1804年)和德国药学家F.A.W.Serturner(1806年)先后从鸦片中提取分离出具 有镇痛镇咳作用的有效成分吗啡(morphine),开创了现代从天然药物中提取分离有效成分 的历史。此后,有效成分不断地从药用植物中被分离出来,如奎宁(quinine)、阿托品、麻 黄碱、芦丁(rutine)、利血平、甘草皂苷、洋地黄毒苷等。在相当长的时期内,包括天然药 物化学在内的整个天然药物研究领域的优势一直倾向于美欧、日本等国家。 当人类已经迈入21世纪的今天,人类生活条件、生存环境的变化,使人类身心疾病增 加,现代疾病对人类的威胁正在或己经取代了以往的传染性疾病,人类的医学模式己经由 “生物医学”向“生物一心理一社会医学”转变。因此,对医疗模式也提出了新的要求,由 单纯的疾病治疗转变为预防、保健、治疗、康复相结合的模式,各种替代医学和传统医学发 挥着越来越大的作用。另一方面,由于化学药物毒副作用大,容易产生抗药性,对一些世界 性的疑难病症疗效不佳且使药源性疾患增多,己难以满足人们日益提高的健康需求,而在人 类“回归自然”的浪潮中,天然药物由于毒副作用小,越来越受到人们的青睐。从上世纪 50年代起,特别是70年代后期,随着我国中医药事业发展取得的显著成绩,中医药学更引 起了世人的高度重视。尤其中药其本身就是在人们经过数千年同疾病作斗争的过程中,筛选 证实其确有疗效而保留下来的,因而,从中药中发现新的有效成分并进而开发成新药的命中 率是很高的,这就更使得国内外科学家把期待的目光投射到中药上。 当前,就国际而言,中药研究主要集中在我国周边国家和地区。位于我国东方的日本是 除我国以外研究应用中药历史最久、范围最广、水平较高、研究人员最多的国家。在中药的 研究上,日本注意东西方医药学的沟通。在吸收西方的新技术、新方法及应用分子生物学、 分子药理学的成就来研究中药的同时,注意吸收中医药学理论和传统经验。特别是最近几十 年,日本对为数众多的常用中药的化学成分进行了较深入的研究,如人参、黄芪、葛根、芍 药、柴胡、附子、桔梗、酸枣仁等,不仅基本阐明了它们的主要化学成分,对这些中药的种 质资源、栽培加工、质量评价、药理作用及作用机理、临床应用等等也都进行了系统的研究, 取得了一大批领先世界的研究成果。 前苏联及东欧国家也很重视对植物药的研究,同时也注意吸收东方医学的经验,并以研 究强壮药,特别是人参、红景天、五味子、刺五加、楤木等为其特点,发现这些药物能提高 机体的适应能力和防御能力,己将这些成果应用与运动医学和航天医学方面,并在深入研究 的基础上,提出了适应原学说。 印度和巴基斯坦应用植物药的历史也很悠久,即使现在很多人仍以本国的传统医药治疗 各种疾病。近几十年,这两个国家对药用植物的研究都很重视,并己成功地从植物药中分离 出大量的天然产物,同时对一部分化合物进行了药理活性筛选。 近年来,西方国家一些医药学术机构已开始重视中医药的研究。据有关统计,以植物药 为例,西方有40家植物药研究机构,500多个研究项目。1992年美国NH(国立卫生研究 院)设立了替代医学研究办公室,对包括中药在内的传统药物进行评估,1995年的研究经 费为560万美元。美国一些著名大学如斯坦福大学、哈佛大学和加州大学等纷纷开展了中西 医结合研究。美国NH和爱滋病防治中心分别对300余种中草药进行筛选和有效成分研究。 斯坦福大学更是设立了“美国中药科学研究中心”,集中人才,从事研究开发。一些制药公

“长霜”均是指没食子酸结晶之意,这是世界上最早用发酵法从中药、也是从天然药物中分 离得到的有机酸结晶。此后约两百年,瑞典药剂师、化学家舍勒(K.W.Schelle 1742~1786) 才于 1796 年将酒石(酒石酸氢钾)先转化为钙盐,再用硫酸法分解制得了酒石酸。又如本 草纲目卷 34 下对用升华法等制备、纯化樟脑的过程进行了详细的记载,而欧洲直到 18 世纪 下半叶才制备提纯了樟脑。 但是,令人遗憾的是到了近代,直至新中国成立前,在西洋医药学急速发展的面前,中 医药的发展却处于停滞状态,逐渐失去了一些领域中的优势。19 世纪初,法国药学家 Derosone(1804 年)和德国药学家 F. A. W. Sertürner(1806 年)先后从鸦片中提取分离出具 有镇痛镇咳作用的有效成分吗啡(morphine),开创了现代从天然药物中提取分离有效成分 的历史。此后,有效成分不断地从药用植物中被分离出来,如奎宁(quinine )、阿托品、麻 黄碱、芦丁(rutine)、利血平、甘草皂苷、洋地黄毒苷等。在相当长的时期内,包括天然药 物化学在内的整个天然药物研究领域的优势一直倾向于美欧、日本等国家。 当人类已经迈入21世纪的今天,人类生活条件、生存环境的变化,使人类身心疾病增 加,现代疾病对人类的威胁正在或已经取代了以往的传染性疾病,人类的医学模式已经由 “生物医学”向“生物-心理-社会医学”转变。因此,对医疗模式也提出了新的要求,由 单纯的疾病治疗转变为预防、保健、治疗、康复相结合的模式,各种替代医学和传统医学发 挥着越来越大的作用。另一方面,由于化学药物毒副作用大,容易产生抗药性,对一些世界 性的疑难病症疗效不佳且使药源性疾患增多,已难以满足人们日益提高的健康需求,而在人 类“回归自然”的浪潮中,天然药物由于毒副作用小,越来越受到人们的青睐。从上世纪 50 年代起,特别是 70 年代后期,随着我国中医药事业发展取得的显著成绩,中医药学更引 起了世人的高度重视。尤其中药其本身就是在人们经过数千年同疾病作斗争的过程中,筛选 证实其确有疗效而保留下来的,因而,从中药中发现新的有效成分并进而开发成新药的命中 率是很高的,这就更使得国内外科学家把期待的目光投射到中药上。 当前,就国际而言,中药研究主要集中在我国周边国家和地区。位于我国东方的日本是 除我国以外研究应用中药历史最久、范围最广、水平较高、研究人员最多的国家。在中药的 研究上,日本注意东西方医药学的沟通。在吸收西方的新技术、新方法及应用分子生物学、 分子药理学的成就来研究中药的同时,注意吸收中医药学理论和传统经验。特别是最近几十 年,日本对为数众多的常用中药的化学成分进行了较深入的研究,如人参、黄芪、葛根、芍 药、柴胡、附子、桔梗、酸枣仁等,不仅基本阐明了它们的主要化学成分,对这些中药的种 质资源、栽培加工、质量评价、药理作用及作用机理、临床应用等等也都进行了系统的研究, 取得了一大批领先世界的研究成果。 前苏联及东欧国家也很重视对植物药的研究,同时也注意吸收东方医学的经验,并以研 究强壮药,特别是人参、红景天、五味子、刺五加、楤木等为其特点,发现这些药物能提高 机体的适应能力和防御能力,已将这些成果应用与运动医学和航天医学方面,并在深入研究 的基础上,提出了适应原学说。 印度和巴基斯坦应用植物药的历史也很悠久,即使现在很多人仍以本国的传统医药治疗 各种疾病。近几十年,这两个国家对药用植物的研究都很重视,并已成功地从植物药中分离 出大量的天然产物,同时对一部分化合物进行了药理活性筛选。 近年来,西方国家一些医药学术机构已开始重视中医药的研究。据有关统计,以植物药 为例,西方有 40 家植物药研究机构,500 多个研究项目。1992 年美国 NIH(国立卫生研究 院)设立了替代医学研究办公室,对包括中药在内的传统药物进行评估,1995 年的研究经 费为 560 万美元。美国一些著名大学如斯坦福大学、哈佛大学和加州大学等纷纷开展了中西 医结合研究。美国 NIH 和爱滋病防治中心分别对 300 余种中草药进行筛选和有效成分研究。 斯坦福大学更是设立了“美国中药科学研究中心”,集中人才,从事研究开发。一些制药公 7

司也向我国购买中药材和中药提取物或制剂,进行有效成分的分离和结构测定及药理作用筛 选。 我国台港澳地区应用中药的历史与大陆相同,其对中药的基础研究虽在近年才起步,但 进展迅速。1986年~1990年间,台湾对53科140种中药的化学成分进行了研究,确定了包 括萜类、黄酮类、木脂素类、生物碱类和甾体类等230多种新化合物,并确定了其中不少活 性成分。对人参、山楂、大蓟、桃仁、葛根、菊花、当归、钩藤等30种中药粗提物进行了 安全评价。 我国中药化学或天然药物化学的近代研究和开发,基本是从上世纪20年代研究麻黄碱 开始,至50年代建立了较大型的天然麻黄素提取工业。30年代则以研究延胡索的成绩最为 突出,分离出延胡索乙素(dl-tetrahydropalmatine)、丁素、戊素(I-,d-tetrahydrocoptisine) 等止痛成分。此后,特别是新中国成立后,在中国共产党和人民政府的高度重视和大力支持 下,中医药学迎来了科学的春天。建国后,经过20余年的努力,为我国的中药化学或天然 药物化学的现代研究奠定了一定的基础。自20世纪80年代以来,伴随着我国通过改革开放 使国民经济建设和社会发展取得了令世人瞩目的伟大成就,中药学特别是中药化学的研究成 果也足以让我们感到自豪和骄傲。据统计,我国医药学和化学科技工作者等在80年代从中 草药中共发现800余个新化合物,而有关中草药生物活性方面的研究论文达2000余篇。90 年代则每年有百余个新化合物及400余篇有关论文递增。建国以来,我国从中药或天然药物 中研制、开发的新药约40余种。有200余种得自中草药的有效成分,被制成各种制剂500 余种用于临床防治疾病。 从最近十几年国内外中药研究状况来看,中药化学或天然药物化学的研究已愈来愈得到 世界各国政府和医药科技界的重视,对其在中药或天然药物的开发、利用中的基础性和不可 或缺性的认识也越来越高。在研究思路方面,更加注重以活性为指标,追踪有效成分的分离, 特别是国内尤为重视建立符合中医药理论的活性指标,以使研究更能体现中医药特色及为发 展中医药学服务,从这点来说,从中药单味药研究向中药复方研究的发展,则是这种研究思 路进一步发展的必然。从具体研究目标上看,多针对或根据临床医疗实际的需要,希冀从中 药或天然药物中寻找出对目前严重危害或影响人类健康和生存的疾病如癌症、爱滋病、心脑 血管系统疾病、病毒性疾病、老年性疾病等确有疗效的有效成分或药物。在研究方法和手段 上,更加重视引进和结合现代科学技术的最新理论和技术成果,这不仅大大加快了研究的速 度、提高了研究水平,极大的拓展了研究工作的深度和广度,甚至许多过去令人望而生畏、 不敢涉足的领域如机体内源性生理活性物质,微量、水溶性、不安定的成分,大分子物质如 多糖、多肽、鞣质等以及中药复方药效物质基础等的研究都己成为可行或可能。此外,对具 有新、奇、特结构骨架的化合物的追求,以及对新的天然药物资源的寻找,如对海洋生物的 积极热情也是这个时期引人注目的现象。 (匡海学黑龙江中医药大学) 8

司也向我国购买中药材和中药提取物或制剂,进行有效成分的分离和结构测定及药理作用筛 选。 我国台港澳地区应用中药的历史与大陆相同,其对中药的基础研究虽在近年才起步,但 进展迅速。1986 年~1990 年间,台湾对 53 科 140 种中药的化学成分进行了研究,确定了包 括萜类、黄酮类、木脂素类、生物碱类和甾体类等 230 多种新化合物,并确定了其中不少活 性成分。对人参、山楂、大蓟、桃仁、葛根、菊花、当归、钩藤等 30 种中药粗提物进行了 安全评价。 我国中药化学或天然药物化学的近代研究和开发,基本是从上世纪 20 年代研究麻黄碱 开始,至 50 年代建立了较大型的天然麻黄素提取工业。30 年代则以研究延胡索的成绩最为 突出,分离出延胡索乙素(dl-tetrahydropalmatine)、丁素、戊素(l-,d-tetrahydrocoptisine) 等止痛成分。此后,特别是新中国成立后,在中国共产党和人民政府的高度重视和大力支持 下,中医药学迎来了科学的春天。建国后,经过 20 余年的努力,为我国的中药化学或天然 药物化学的现代研究奠定了一定的基础。自 20 世纪 80 年代以来,伴随着我国通过改革开放 使国民经济建设和社会发展取得了令世人瞩目的伟大成就,中药学特别是中药化学的研究成 果也足以让我们感到自豪和骄傲。据统计,我国医药学和化学科技工作者等在 80 年代从中 草药中共发现 800 余个新化合物,而有关中草药生物活性方面的研究论文达 2000 余篇。90 年代则每年有百余个新化合物及 400 余篇有关论文递增。建国以来,我国从中药或天然药物 中研制、开发的新药约 40 余种。有 200 余种得自中草药的有效成分,被制成各种制剂 500 余种用于临床防治疾病。 从最近十几年国内外中药研究状况来看,中药化学或天然药物化学的研究已愈来愈得到 世界各国政府和医药科技界的重视,对其在中药或天然药物的开发、利用中的基础性和不可 或缺性的认识也越来越高。在研究思路方面,更加注重以活性为指标,追踪有效成分的分离, 特别是国内尤为重视建立符合中医药理论的活性指标,以使研究更能体现中医药特色及为发 展中医药学服务,从这点来说,从中药单味药研究向中药复方研究的发展,则是这种研究思 路进一步发展的必然。从具体研究目标上看,多针对或根据临床医疗实际的需要,希冀从中 药或天然药物中寻找出对目前严重危害或影响人类健康和生存的疾病如癌症、爱滋病、心脑 血管系统疾病、病毒性疾病、老年性疾病等确有疗效的有效成分或药物。在研究方法和手段 上,更加重视引进和结合现代科学技术的最新理论和技术成果,这不仅大大加快了研究的速 度、提高了研究水平,极大的拓展了研究工作的深度和广度,甚至许多过去令人望而生畏、 不敢涉足的领域如机体内源性生理活性物质,微量、水溶性、不安定的成分,大分子物质如 多糖、多肽、鞣质等以及中药复方药效物质基础等的研究都已成为可行或可能。此外,对具 有新、奇、特结构骨架的化合物的追求,以及对新的天然药物资源的寻找,如对海洋生物的 积极热情也是这个时期引人注目的现象。 (匡海学 黑龙江中医药大学) 8

第二章中药化学成分的一般研究方法 第一节中药化学成分及生物合成简介 一、中药化学成分类型简介 植物在生长时期进行的一系列新陈代谢过程,形成和积累了种种化学物质。在学习中药 化学成分的研究方法前,首先需要对中药的化学成分类型及其一般的理化性质有所了解。下 面就己知重要类型的中药化学成分的理化性质作一简要介绍,详细内容可参见本书有关章 节。 (一)糖类是中药中普遍存在的成分,根据其分子水解反应的情况,糖类可以分为 单糖类、低聚糖和多聚糖类及其衍生物。单糖多为无色晶体,有旋光性,味甜,易溶于水, 难溶于无水乙醇,不溶于乙醚、苯等极性小的有机溶剂。低聚糖通常是由2~9个分子的单糖 脱水缩合而成的化合物。它们仍易溶于水,但难溶或几乎不溶于乙醇等有机溶剂。故在含低 聚糖的水提液中加入乙醇时,低聚糖可沉淀析出。多糖通常是由10个以上至上千个单糖脱 水而形成的高聚物,水解后能生成相应数目的单糖。多糖己失去单糖的性质,大多不溶于水, 有的即使溶于水,也只能生成胶体溶液。 (二)苷类是糖或糖的衍生物与非糖物质(称为苷元或配基)通过糖的端基碳原子连接 而成的化合物。多数是无色、无臭的晶体,能溶于水,可溶于乙醇、甲醇,难溶于乙醚或苯 中,有些苷可溶于乙酸乙酯、氯仿中。而苷元则大多难溶于水,易溶于有机溶剂。 (三)醌类化合物是一类分子中具有醌式结构的化合物。分子中多具有酚羟基,有一 定的酸性。游离醌类多溶于乙醇、乙醚、苯、氯仿等有机溶剂,微溶或难溶于水。结合成苷 后,极性增大,易溶于甲醇、乙醇中,在热水中也可溶解。 (四)苯丙素类化合物是一类分子中以苯丙基为基本骨架单位(C6~C3)构成的化合物。 其中香豆素和木脂素为其典型化合物。 1.香豆素其基本骨架可视为由邻羟基桂皮酸形成的内脂,在稀碱溶液中内酯环可水 解开环,生成能溶于水的顺邻羟桂皮酸的盐,加酸后可环合成为原来的内酯。游离香豆素溶 于沸水,甲醇、乙醇和乙醚:香豆素苷类溶于水、甲醇、乙醇。 2.木脂素游离木脂素为亲脂性,难溶于水,能溶于苯、氯仿、乙醚、乙醇等。木脂 素苷类水溶性增大。 (五)黄酮类化合物泛指具有两个苯环通过中间三碳链相互联结而成的一类化学成 分。多具有酚羟基,显酸性。游离黄酮类化合物易溶于甲醇、乙醇、乙酸乙酯、乙醚等有机 溶剂及稀碱溶液中。黄酮苷类化合物一般易溶于水、甲醇、乙醇、吡啶等极性溶剂。 (六)萜类和挥发油凡由甲戊二羟酸衍生、且其基本母核的分子式符合(CHg)通式的 衍生物为萜类化合物。根据分子结构中异戊二烯单位的数目进行分类,如单萜、倍半萜、二 萜等。单萜和倍半萜类多为具有特殊香气的油状液体,在常温下可以挥发,或为低熔点的固 体。二萜和二倍半萜多为结晶性固体。游离萜类化合物亲脂性强,易溶于醇及脂溶性有机溶 剂,难溶于水,但单萜和倍半萜类能随水蒸气蒸馏。具有内酯结构的萜类化合物能溶于碱水, 酸化后,又从水中析出。萜类苷化后具有一定的亲水性,能溶于热水,甲醇、乙醇等极性溶 剂。 挥发油又称精油,是一类可随水蒸气蒸馏、与水不相混溶的油状液体物质。这类物质所 含化学成分比较复杂,来源不同所含的成分颇不一致,但主要是由萜类和芳香族化合物以及 它们的含氧衍生物如醇、醛、酮、酸、酚、醚、内酯等组成:此外还包括含氨及含硫化合物。 挥发油为无色或淡黄色的透明油状液体,具芳香味,常温下能挥发,有较强的折光性和

第二章 中药化学成分的一般研究方法 第一节 中药化学成分及生物合成简介 一、 中药化学成分类型简介 植物在生长时期进行的一系列新陈代谢过程,形成和积累了种种化学物质。在学习中药 化学成分的研究方法前,首先需要对中药的化学成分类型及其一般的理化性质有所了解。下 面就已知重要类型的中药化学成分的理化性质作一简要介绍,详细内容可参见本书有关章 节。 (一) 糖类 是中药中普遍存在的成分,根据其分子水解反应的情况,糖类可以分为 单糖类、低聚糖和多聚糖类及其衍生物。单糖多为无色晶体,有旋光性,味甜,易溶于水, 难溶于无水乙醇,不溶于乙醚、苯等极性小的有机溶剂。低聚糖通常是由 2~9 个分子的单糖 脱水缩合而成的化合物。它们仍易溶于水,但难溶或几乎不溶于乙醇等有机溶剂。故在含低 聚糖的水提液中加入乙醇时,低聚糖可沉淀析出。多糖通常是由 10 个以上至上千个单糖脱 水而形成的高聚物,水解后能生成相应数目的单糖。多糖已失去单糖的性质,大多不溶于水, 有的即使溶于水,也只能生成胶体溶液。 (二) 苷类 是糖或糖的衍生物与非糖物质(称为苷元或配基)通过糖的端基碳原子连接 而成的化合物。多数是无色、无臭的晶体,能溶于水,可溶于乙醇、甲醇,难溶于乙醚或苯 中,有些苷可溶于乙酸乙酯、氯仿中。而苷元则大多难溶于水,易溶于有机溶剂。 (三) 醌类化合物 是一类分子中具有醌式结构的化合物。分子中多具有酚羟基,有一 定的酸性。游离醌类多溶于乙醇、乙醚、苯、氯仿等有机溶剂,微溶或难溶于水。结合成苷 后,极性增大,易溶于甲醇、乙醇中,在热水中也可溶解。 (四) 苯丙素类化合物 是一类分子中以苯丙基为基本骨架单位(C6-C3)构成的化合物。 其中香豆素和木脂素为其典型化合物。 1. 香豆素 其基本骨架可视为由邻羟基桂皮酸形成的内酯,在稀碱溶液中内酯环可水 解开环,生成能溶于水的顺邻羟桂皮酸的盐,加酸后可环合成为原来的内酯。游离香豆素溶 于沸水,甲醇、乙醇和乙醚;香豆素苷类溶于水、甲醇、乙醇。 2. 木脂素 游离木脂素为亲脂性,难溶于水,能溶于苯、氯仿、乙醚、乙醇等。木脂 素苷类水溶性增大。 (五) 黄酮类化合物 泛指具有两个苯环通过中间三碳链相互联结而成的一类化学成 分。多具有酚羟基,显酸性。游离黄酮类化合物易溶于甲醇、乙醇、乙酸乙酯、乙醚等有机 溶剂及稀碱溶液中。黄酮苷类化合物一般易溶于水、甲醇、乙醇、吡啶等极性溶剂。 (六) 萜类和挥发油 凡由甲戊二羟酸衍生、且其基本母核的分子式符合(C5H8)n通式的 衍生物为萜类化合物。根据分子结构中异戊二烯单位的数目进行分类,如单萜、倍半萜、二 萜等。单萜和倍半萜类多为具有特殊香气的油状液体,在常温下可以挥发,或为低熔点的固 体。二萜和二倍半萜多为结晶性固体。游离萜类化合物亲脂性强,易溶于醇及脂溶性有机溶 剂,难溶于水,但单萜和倍半萜类能随水蒸气蒸馏。具有内酯结构的萜类化合物能溶于碱水, 酸化后,又从水中析出。萜类苷化后具有一定的亲水性,能溶于热水,甲醇、乙醇等极性溶 剂。 挥发油又称精油,是一类可随水蒸气蒸馏、与水不相混溶的油状液体物质。这类物质所 含化学成分比较复杂,来源不同所含的成分颇不一致,但主要是由萜类和芳香族化合物以及 它们的含氧衍生物如醇、醛、酮、酸、酚、醚、内酯等组成;此外还包括含氮及含硫化合物。 挥发油为无色或淡黄色的透明油状液体,具芳香味,常温下能挥发,有较强的折光性和 1

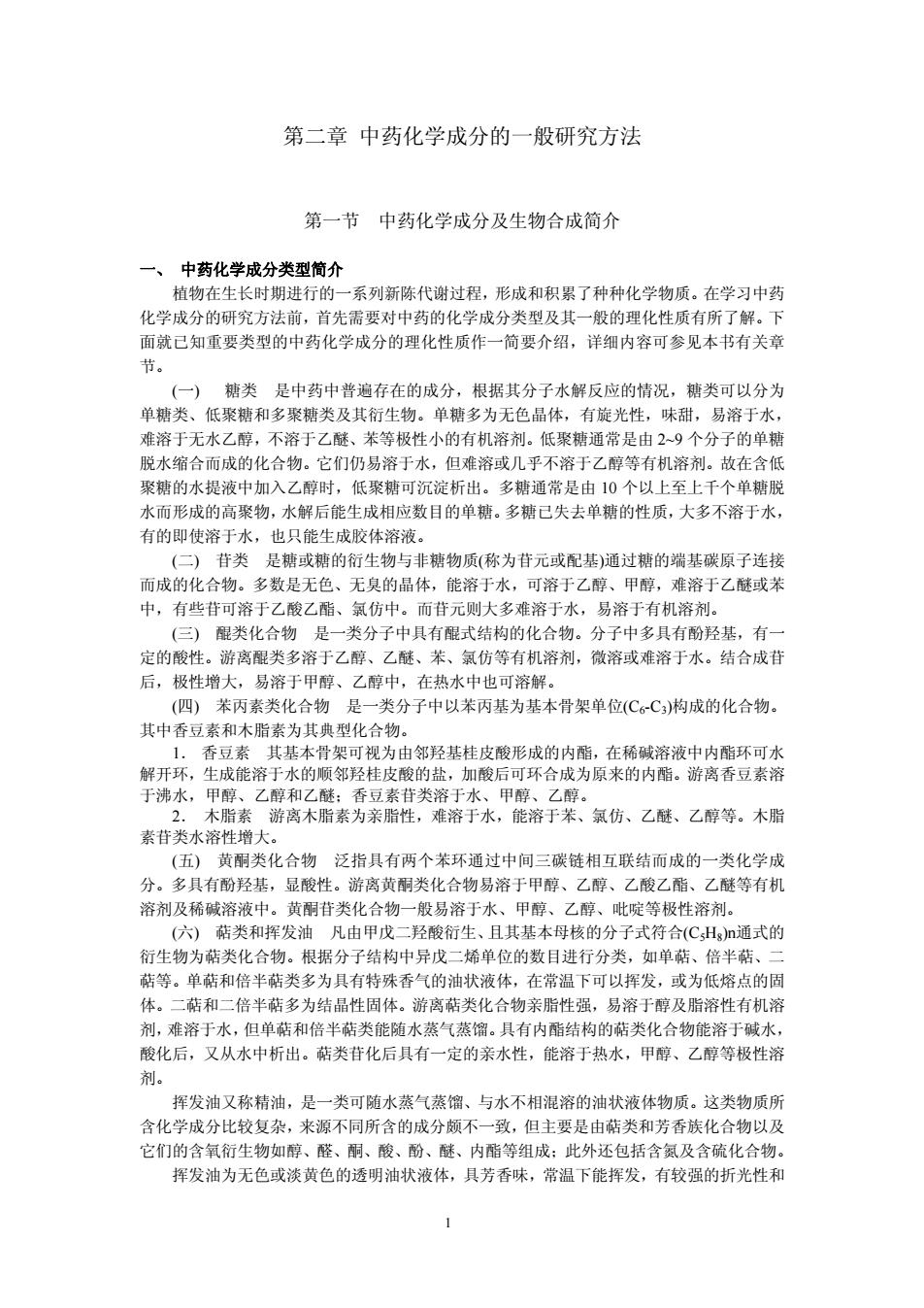

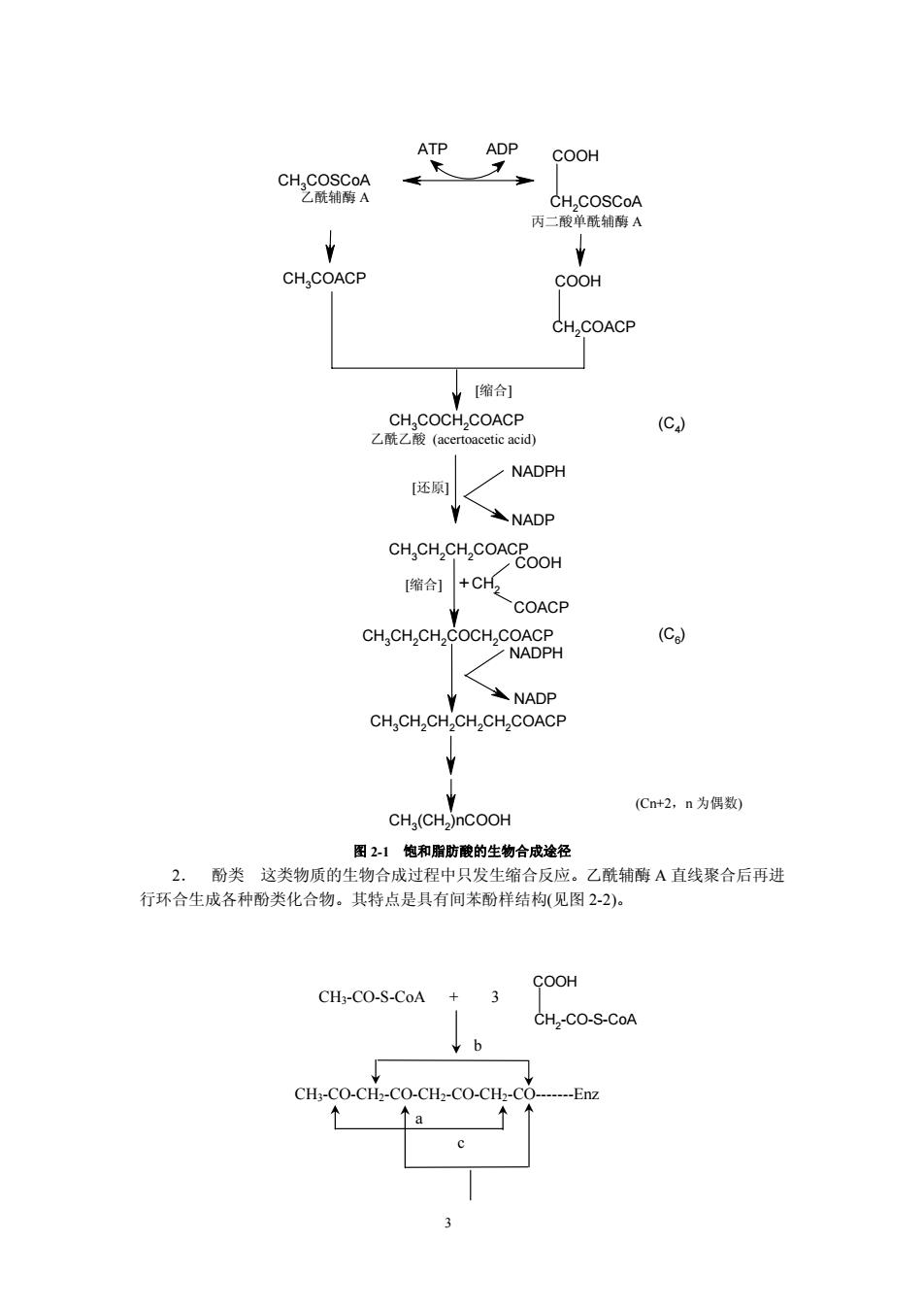

旋光性:在水中的溶解度极小,易溶于大多数有机溶剂中,如乙醚、苯、石油醚、乙醇等。 (七)生物碱是一类存在于生物体内的含氨有机化合物,具有碱的性质,能与酸结合 成盐。游离的生物碱大多不溶或难溶于水,能溶于乙醇、氯仿、丙酮、乙醚和苯等有机溶剂。 而生物碱盐尤其是无机酸盐和小分子有机酸盐则易溶于水及乙醇,不溶或难溶于常见的有机 溶剂。 (八)甾体类化合物是一类结构中具有环戊烷骈多氢菲甾核的化合物。甾体皂苷元多 有较好的结晶形状,能溶于亲脂性溶剂中如石油醚、氯仿等,而不溶于水。甾体皂苷一般可 溶于水,易溶于热水、稀醇。不溶或难溶于石油醚、苯、乙醚等亲脂性溶剂。甾体皂苷的水 溶液多具有发泡性、溶血性及鱼毒性。 (九)三萜类化合物是一类基本骨架由30个碳原子组成的萜类化合物。三萜皂苷元多 有较好结晶,能溶于乙醚、氯仿等亲脂性溶剂,不溶于水。三萜皂苷多为无定形粉末,难溶 于乙醚、石油醚等溶剂,可溶于水,易溶于热水、稀醇、热甲醇和热乙醇中。含水丁醇或戊 醇对皂苷的溶解度较大,常作为提取皂苷的溶剂。三萜皂苷的水溶液亦多具发泡性、溶血性 及鱼毒性。 (十)鞣质又称单宁或鞣酸,是一类复杂的多元酚类化合物的总称,可与蛋白质结合 形成致密、柔韧、不易腐败又难透水的化合物。大多为无定形粉末,能溶于水、乙醇、丙酮、 乙酸乙酯等极性大的溶剂,不溶于乙醚、氯仿、苯、石油醚等极性小的有机溶剂,可溶于乙 醚和乙醇的混合溶液。其水溶液遇重金属盐如醋酸铅、醋酸铜等能产生沉淀,还能与蛋白质、 多种生物碱盐类形成沉淀。 二、各类中药化学成分的主要生物合成途径 如上所述,中药化学成分大多属于天然有机化合物,类型众多,结构复杂,数目庞大。 然而其结构间却存在着一定的联系。许多化合物在分子结构中都包含着某些基本组成单位。 如苯丙素类化合物具有C6-C3单位,萜类化合物具有重复的C5单位,脂肪酸、酚类、醌及聚 酮类化合物具有C2单位,生物碱类化合物具有氨基酸单位,黄酮类化合物具有C6-C3-C6单位 等等。可见,植物在体内物质代谢过程中发生着不同的生物合成反应,且由不同的生物合成 途径产生出结构千差万别的代谢产物。按成分的生物合成途径可分为一次代谢产物和二次代 谢产物。一次代谢产物是每种植物中普遍存在的维持有机体正常生存的必需物质,如叶绿素、 糖类、蛋白质、脂类和核酸等。二次代谢是在特定的条件下,一些重要的一次代谢产物,如 乙酰辅酶A、丙二酸单酰辅酶A、莽草酸及一些氨基酸等作为前体或原料,进一步经历不同 的代谢过程,生成生物碱、黄酮、萜类、皂苷等。二次代谢对植物维持生命活动虽不起重要 作用,但二次代谢产物并非存在于每种植物之中,往往反映植物科、属、种的特征,且大多 具有特殊、显著的生理活性。因此,它们成为中药化学的主要研究对象。了解生物合成的有 关知识,不仅对中药化学成分进行结构分类或者推测中药化学成分的结构有所帮助,而且 对中药化学分类学以及仿生合成等学科的发展有着重要的理论指导意义,对采用组织培养 方法进行中药活性物质生产也有实际指导意义。中药二次代谢产物的主要生物合成途径如 下。 (一)乙酸-丙二酸途径(acetate-.malonate pathway,AA-MA途径) 通过这一途径能生成脂肪酸类、酚类、醌类等化合物。 1.脂肪酸类乙酰辅酶A为这一生合成过程的起始物质,丙二酸单酰辅酶A起延伸 碳链的作用。由缩合及还原两个反应交叉进行,生成各种长碳链的脂肪酸,得到的饱和脂肪 酸均为偶数(见图2-l)。如果起始物质为丙酰辅酶A(propyonyl CoA),则产生碳链为奇数的 脂肪酸。支链脂肪酸的起始物质则为异丁酰辅酶A((isobutyryl CoA)、a-甲基丁酰辅酶A(a -methylbutyl CoA)及甲基丙二酸单酰辅酶A(methyl malonyl CoA)等。 2

旋光性;在水中的溶解度极小,易溶于大多数有机溶剂中,如乙醚、苯、石油醚、乙醇等。 (七) 生物碱 是一类存在于生物体内的含氮有机化合物,具有碱的性质,能与酸结合 成盐。游离的生物碱大多不溶或难溶于水,能溶于乙醇、氯仿、丙酮、乙醚和苯等有机溶剂。 而生物碱盐尤其是无机酸盐和小分子有机酸盐则易溶于水及乙醇,不溶或难溶于常见的有机 溶剂。 (八) 甾体类化合物 是一类结构中具有环戊烷骈多氢菲甾核的化合物。甾体皂苷元多 有较好的结晶形状,能溶于亲脂性溶剂中如石油醚、氯仿等,而不溶于水。甾体皂苷一般可 溶于水,易溶于热水、稀醇。不溶或难溶于石油醚、苯、乙醚等亲脂性溶剂。甾体皂苷的水 溶液多具有发泡性、溶血性及鱼毒性。 (九) 三萜类化合物 是一类基本骨架由 30 个碳原子组成的萜类化合物。三萜皂苷元多 有较好结晶,能溶于乙醚、氯仿等亲脂性溶剂,不溶于水。三萜皂苷多为无定形粉末,难溶 于乙醚、石油醚等溶剂,可溶于水,易溶于热水、稀醇、热甲醇和热乙醇中。含水丁醇或戊 醇对皂苷的溶解度较大,常作为提取皂苷的溶剂。三萜皂苷的水溶液亦多具发泡性、溶血性 及鱼毒性。 (十) 鞣质 又称单宁或鞣酸,是一类复杂的多元酚类化合物的总称,可与蛋白质结合 形成致密、柔韧、不易腐败又难透水的化合物。大多为无定形粉末,能溶于水、乙醇、丙酮、 乙酸乙酯等极性大的溶剂,不溶于乙醚、氯仿、苯、石油醚等极性小的有机溶剂,可溶于乙 醚和乙醇的混合溶液。其水溶液遇重金属盐如醋酸铅、醋酸铜等能产生沉淀,还能与蛋白质、 多种生物碱盐类形成沉淀。 二、 各类中药化学成分的主要生物合成途径 如上所述,中药化学成分大多属于天然有机化合物,类型众多,结构复杂,数目庞大。 然而其结构间却存在着一定的联系。许多化合物在分子结构中都包含着某些基本组成单位。 如苯丙素类化合物具有C6-C3单位,萜类化合物具有重复的C5单位,脂肪酸、酚类、醌及聚 酮类化合物具有C2单位,生物碱类化合物具有氨基酸单位,黄酮类化合物具有C6-C3-C6单位 等等。可见,植物在体内物质代谢过程中发生着不同的生物合成反应,且由不同的生物合成 途径产生出结构千差万别的代谢产物。按成分的生物合成途径可分为一次代谢产物和二次代 谢产物。一次代谢产物是每种植物中普遍存在的维持有机体正常生存的必需物质,如叶绿素、 糖类、蛋白质、脂类和核酸等。二次代谢是在特定的条件下,一些重要的一次代谢产物,如 乙酰辅酶A、丙二酸单酰辅酶A、莽草酸及一些氨基酸等作为前体或原料,进一步经历不同 的代谢过程,生成生物碱、黄酮、萜类、皂苷等。二次代谢对植物维持生命活动虽不起重要 作用,但二次代谢产物并非存在于每种植物之中,往往反映植物科、属、种的特征,且大多 具有特殊、显著的生理活性。因此,它们成为中药化学的主要研究对象。了解生物合成的有 关知识, 不仅对中药化学成分进行结构分类或者推测中药化学成分的结构有所帮助, 而且 对中药化学分类学以及仿生合成等学科的发展有着重要的理论指导意义, 对采用组织培养 方法进行中药活性物质生产也有实际指导意义。中药二次代谢产物的主要生物合成途径如 下。 (一) 乙酸-丙二酸途径 (acetate-malonate pathway,AA-MA 途径) 通过这一途径能生成脂肪酸类、酚类、醌类等化合物。 1. 脂肪酸类 乙酰辅酶 A 为这一生合成过程的起始物质,丙二酸单酰辅酶 A 起延伸 碳链的作用。由缩合及还原两个反应交叉进行,生成各种长碳链的脂肪酸,得到的饱和脂肪 酸均为偶数(见图 2-1)。如果起始物质为丙酰辅酶 A(propyonyl CoA),则产生碳链为奇数的 脂肪酸。支链脂肪酸的起始物质则为异丁酰辅酶 A(isobutyryl CoA)、α-甲基丁酰辅酶 A(α -methylbutyl CoA) 及甲基丙二酸单酰辅酶 A(methyl malonyl CoA) 等。 2

ATP ADP COOH CH COSCoA 乙酰辅酶A CH,COSCoA 丙二酸单酰辅酶A CH COACP COOH CH,COACP 缩合] CH COCH,COACP (C) 乙酰乙酸(acertoacetic acid) NADPH [还原 NADP CHCH,CH,COACP COOH [缩合】+CH COACP CH CH2CH2COCH2COACP (C) NADPH NADP CH CH2CH,CH,CH2COACP (Cn+2,n为偶数) CH3(CH2)nCOOH 图21饱和脂肪酸的生物合成途径 2.酚类这类物质的生物合成过程中只发生缩合反应。乙酰辅酶A直线聚合后再进 行环合生成各种酚类化合物。其特点是具有间苯酚样结构(见图2-2)。 COOH CH3-CO-S-CoA 3 CH,-CO-S-CoA CH3-CO-CH2-CO-CH2-CO-CH2-CO-------Enz 个8 3

CH3COSCoA ATP ADP COOH CH2COSCoA CH3COACP COOH CH2COACP CH3COCH2COACP NADP NADPH CH3CH2CH2COACP COOH COACP CH2 CH3CH2CH2COCH2COACP NADPH NADP CH3CH2CH2CH2CH2COACP CH3(CH2)nCOOH (C4) (C6) 乙酰辅酶 A 丙二酸单酰辅酶 A [缩合] 乙酰乙酸 (acertoacetic acid) [还原] [缩合] + (Cn+2,n 为偶数) 图 2-1 饱和脂肪酸的生物合成途径 2. 酚类 这类物质的生物合成过程中只发生缩合反应。乙酰辅酶 A 直线聚合后再进 行环合生成各种酚类化合物。其特点是具有间苯酚样结构(见图 2-2)。 COOH CH2-CO-S-CoA CH3-CO-S-CoA + 3 b CH3-CO-CH2-CO-CH2-CO-CH2-CO-------Enz a c 3