3.影响突触传递的因素 (2)影响已释放递质消除的因素 递质的消除:突触前末梢重摄取或酶解 必 三环类抗抑郁药:抑制突触前膜摄取NE 必 有机磷抑制胆碱酯酶活性→有机磷中毒 (3)影响突触后膜反应性的因素: 受体的上调与下调、药物、毒物

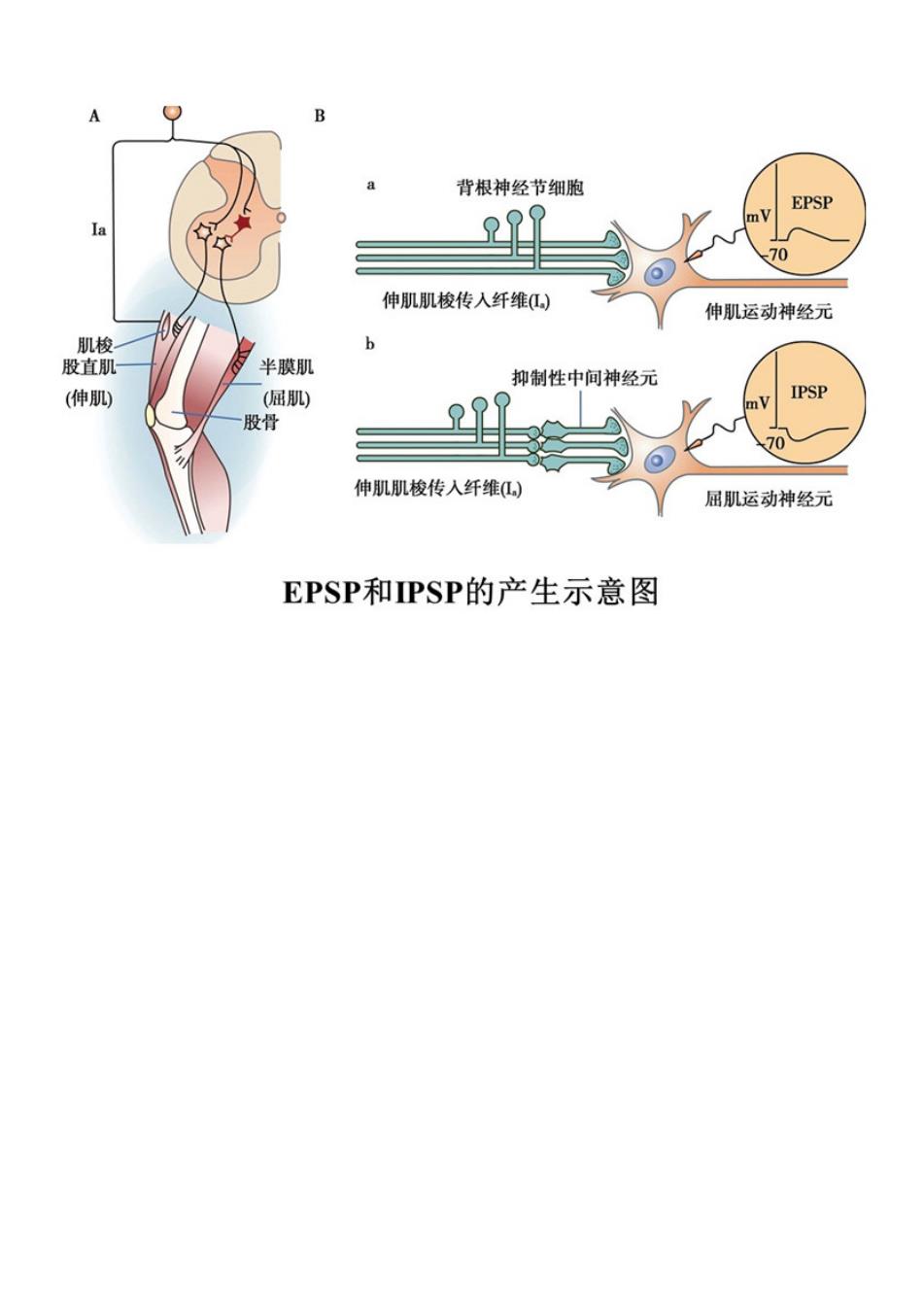

B 背根神经节细胞 EPSP mV 70 伸肌肌梭传入纤维红) 伸肌运动神经元 肌梭 股直肌 半膜肌 抑制性中间神经元 (伸肌) (屈肌) IPSP 股骨 10 伸肌肌梭传入纤维C,) 屈肌运动神经元 EPSP和PSP的产生示意图

廣束碧科大¥ NG MEDICAL UNIVERSITY ①兴奋性突触后电位 (excitatory postsynaptic potential,EPSP) 概念: 突触后膜在某种神经递质的作用下产生 的局部去极化电位变化 兴奋性 递质

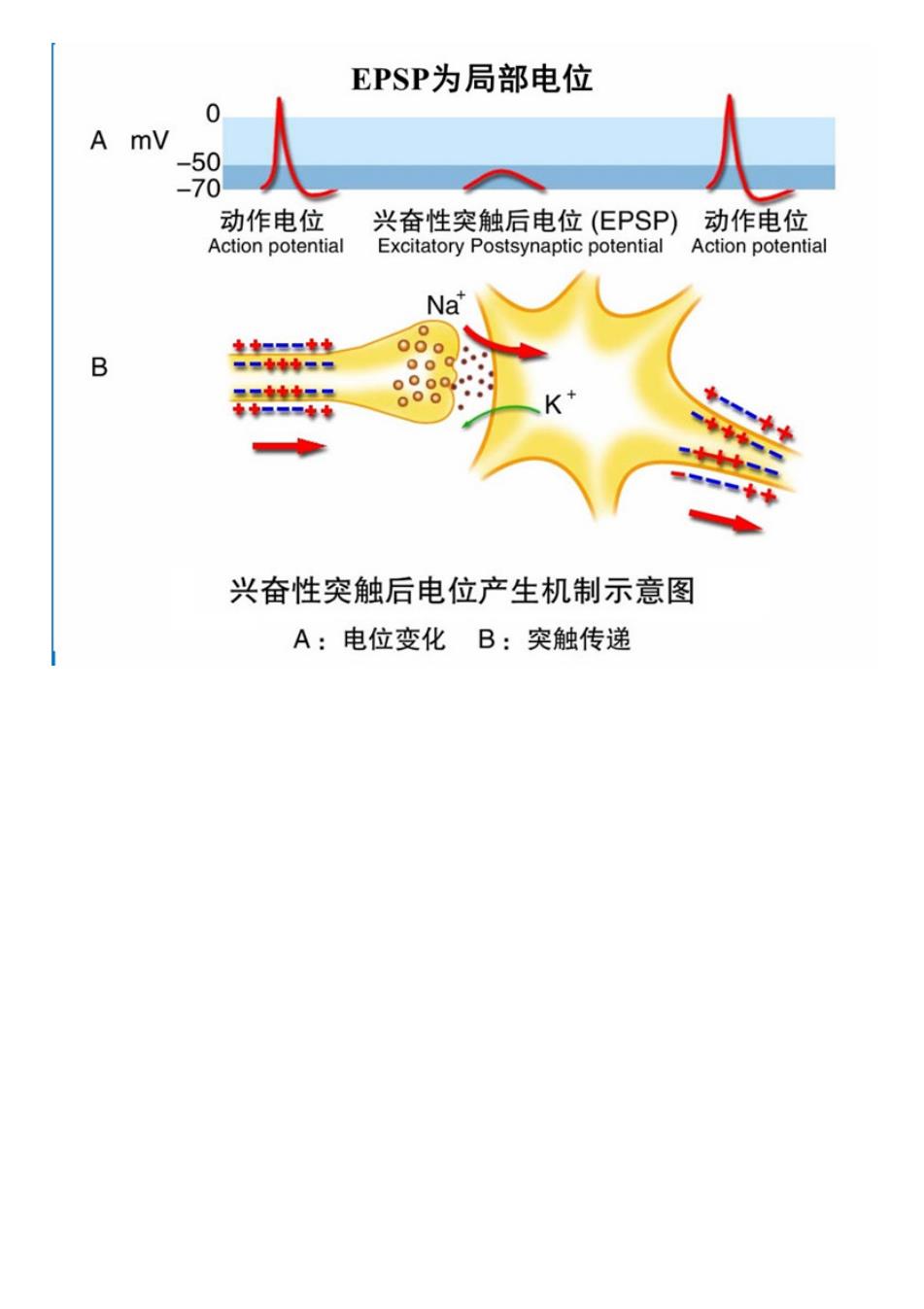

EPSP为局部电位 0 A mV 8 动作电位 兴奋性突触后电位(EPSP)动作电位 Action potential Excitatory Postsynaptic potential Action potential Na" ★中=四=中生 B 票=中中卡座= ==中中=■ ◆中=■■中中 00 兴奋性突触后电位产生机制示意图 A:电位变化B:突触传递

兴奋性突触后电位产生机制 突触前膜释放兴奋性递质→递质与后膜 受体结合→离子通道开放→Na+内流, K+外流(Na+内流大于K+外流,发生净 内向电流)→后膜去极化→EPSP