2.l.8集散车道collection-distributed lane 为减少互通式立体交叉主线上进出口的数量和交通流的交 织,在主线一侧或两侧设置的与主线平行且横向分离、并在两端 与主线相连、供进出主线车辆通行的附加车道 2.1.9辅助车道auxiliary lane 在互通式立体交叉分流段上游、合流段下游,为使匝道与主 线车道数平衡且保持主线的基本车道数而在主线外侧增设的附加 车道。 2.l.l0停车视距stopping sight distance 汽车行驶时,驾驶人员自看到前方障碍物时起,至达到障碍 物前安全停车止,所需的最短行车距离。 2.l.l1平面交叉at-grade intersection 道路与道路,或道路与轨道交通线路在同一平面内的交叉。 2.l.l2立体交叉grade-separated junction 道路与道路,或道路与轨道交通线路在不同高程上的交叉。 2.2符 号 A一缓和曲线参数; b一超高旋转轴至路面边缘的宽度; E—建筑限界顶角宽度; h一缘石外露高度; 非机动车道最小净高; H。—机动车道最小净高: H。一人行道最小净高; i一路拱设计坡度; 超高缓和段长度: R 圆曲线半径; S 铁路平交道口机动车驾驶员侧向最小瞭望视距; S。一铁路平交道口机动车距道口停车线的距离; W。—路侧带宽度; 3

2. 1. 8 集散车道 collection-distributed lane 为减少互通式立体交叉主线上进出口的数量和交通流的交 织,在主线一侧或两侧设置的与主线平行且横向分离、并在两端 与主线相连、供进出主线车辆通行的附加车道。 2. 1. 9 辅助车道 auxiliary lane 在互通式立体交叉分流段上游、合流段下游,为使匣道与主 线车道数平衡且保持主线的基本车道数而在主线外侧增设的附加 车道。 2.1.10 停车视距 stopping sight distance 汽车行驶时,驾驶人员自看到前方障碍物时起,至达到障碍 物前安全停车止,所需的最短行车距离。 2.1.11 平面交叉 at-grade intersection 道路与道路,或道路与轨道交通线路在同一平面内的交叉。 2.1.12 立体交叉 grade-separated junction 道路与道路,或道路与轨道交通线路在不同高程上的交叉。 2.2 符号 一→缓和曲线参数 b-一超高旋转轴至路面边缘的宽度; 一一建筑限界顶角宽度; 一一缘石外露高度; Hb一一非机动车道最小净高; Hc 一一机动车道最小净高; 一一人行道最小净高 一一一路拱设计坡度; Le一一超高缓和段长度; R 曲线半径 5c -铁路平交道口机动车驾驶员侧向最小晾望视距 58一一铁路平交道口机动车距道口停车线的距离; W. 路侧带宽度 3

W。一非机动车道宽度; W。—机动车道或机非混行车道宽度; W一 两侧分隔带宽度; W如一中间分隔带宽度; W—设施带宽度; 绿化带宽度; W融一分离式高架路机动车道的路面宽度; Wc- 整体式高架路机动车道的路面宽度: W—检修道宽度; W 侧向净宽度; 非机动车道路缘带宽度; 机动车道路缘带宽度; W。一人行道宽度; -非机动车道的路面宽度; W 一机动车道或机非混行车道的路面宽度; W. 红线宽度; W也 两侧分车带宽度: 安全带宽度; W 中间分车带宽度; 一超高渐变率,超高旋转轴与路面边缘之间相对升降 的比率; △一超高横坡度与路拱坡度的代数差

4 一一非机动车道宽度; Wc 机动车道或机非混行车道宽度; Wdb 两侧分隔带宽度; Wdm 中间分隔带宽度; 一一设施带宽度; 一一绿化带宽度; Wgb 分离式高架路机动车道的路面宽度; Wgc 整体式高架路机动车道的路面宽度; 一一检修道宽度; W1 侧向净宽度; mb 一-一非机动车道路缘带宽度; 配一一-机动车道路缘带宽度; Wp 人行道宽度; Wpb 非机动车道的路面宽度; Wpc 机动车道或机非混行车道的路面宽度; Wr 红线宽度; Wsb 两侧分车带宽度; Wsc 安全带宽度; sm 一-中间分车带宽度; 一一超高渐变率,超高旋转轴与路面边缘之间相对升降 的比率; flì一一超高横坡度与路拱坡度的代数差

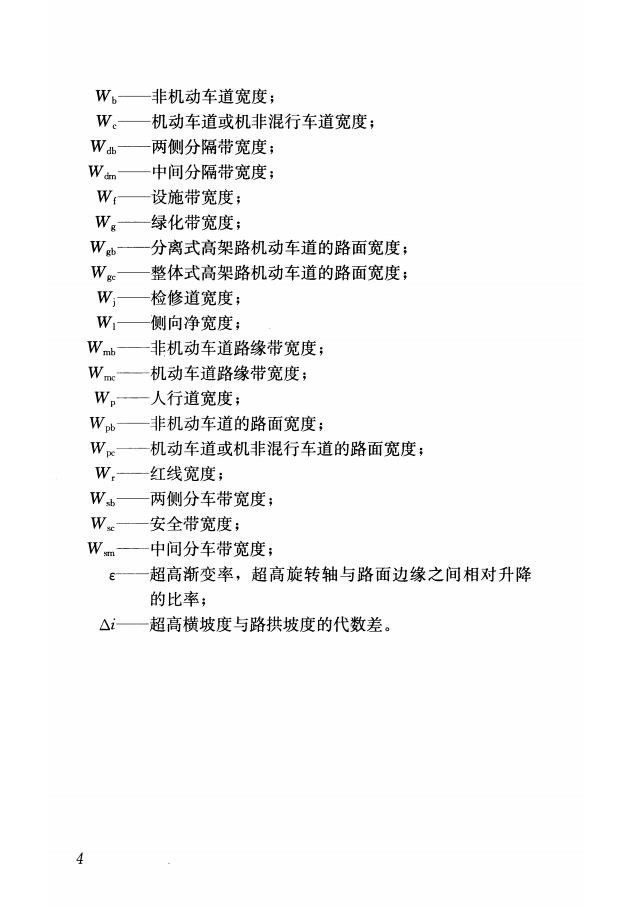

3基本规定 3.0.1城市道路根据道路在路网中的地位、交通功能和服务功 能等,可分为快速路、主干路、次干路、支路四个等级,各级道 路的设计速度应符合表3.0.1的规定。 表3.0.1各级道路的设计速度 道路等级 快速路 主干路 次干路 支路 设计速度 100 60 60 50 40 50 40 30 30 (km/h) 3.0.2路线设计应符合城市规划,并应结合地形、地物,对工 程地质、水文地质、气象气候、生态环境、自然景观等进行调 查,合理确定路线线位和平纵线形技术指标,平面应顺适、纵断 面应均衡、横断面应合理 3.0.3路线设计应贯彻环境保护和土地资源利用的基本国策, 降低道路工程对沿线生态环境以及资源的影响,并应符合以人为 本、资源节约、环境友好的设计原则。 3.0.4当道路采用分期修建时,应在综合分析、论证的基 础上进行总体设计和制定分期实施方案,并应协调近期工 程与远期工程的关系,控制道路用地,为远期工程实施留 有余地。 3.0.5改建道路应遵循利用与改造相结合的原则,既应满足相 应道路等级的技术指标,又应能最大程度利用原有工程。 3.0.6机动车设计车辆及其外廓尺寸应符合表3.0.6的规定

基本规定 3.0.1 城市道路根据道路在路网中的地位、交通功能和服务功 能等,可分为快速路、主干路、次干路、支路四个等级,各级道 路的设计速度应符合表 3. 0.1 的规定。 3.0.1 备级道路的设计速度 道路等级 快速路 主干路 次干路 支路 设计速度 100 80 60 60 50 40 50 40 30 40 30 20 <km/h) 3.0.2 路线设计应符合城市规划,并应结合地形、地物,对工 程地质、水文地质、气象气候、生态环境、自然景观等进行调 查,合理确定路线线位和平纵线形技术指标,平面应顺适、纵断 面应均衡、横断面应合理。 3.0.3 路线设计应贯彻环境保护和土地资源利用的基本国策, 降低道路工程对沿线生态环境以及资源的影响,并应符合以人为 本、资源节约、环境友好的设计原则。 3.0.4 当道路采用分期修建时,应在综合分析、论证的基 础上进行总体设计和制定分期实施方案,并应协调近期工 程与远期工程的关系,控制道路用地,为远期工程实施留 有余地。 3.0.5 改建道路应遵循利用与改造相结合的原则,既应满足相 应道路等级的技术指标,又应能最大程度利用原有工程。 3. O. 6 机动车设计车辆及其外廓尺寸应符合表 3. O. 的规定。 5

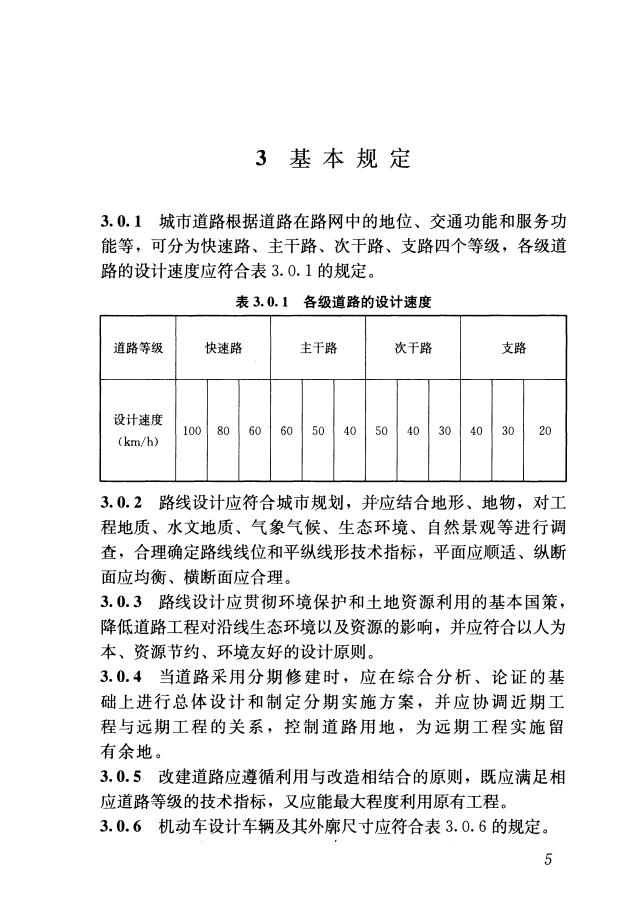

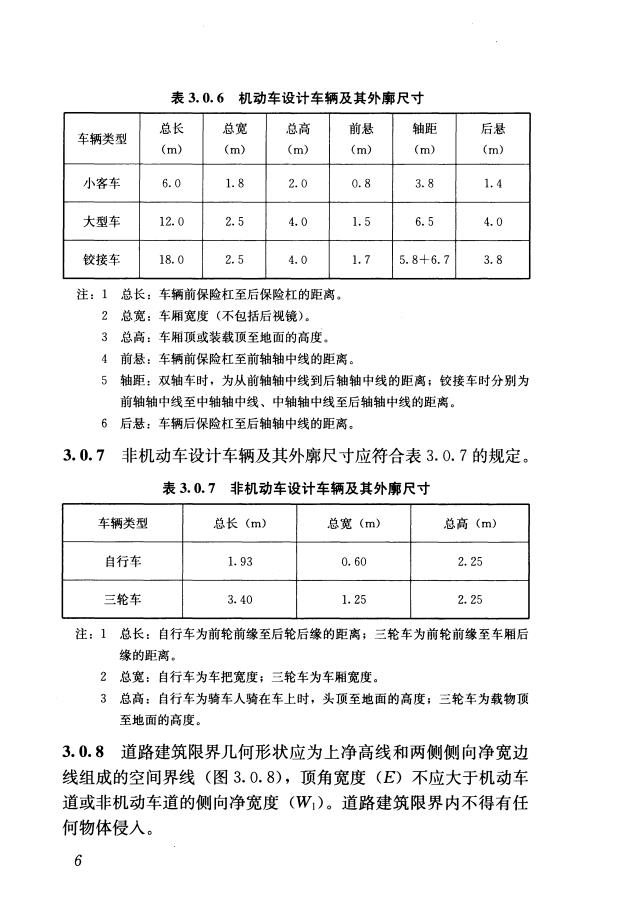

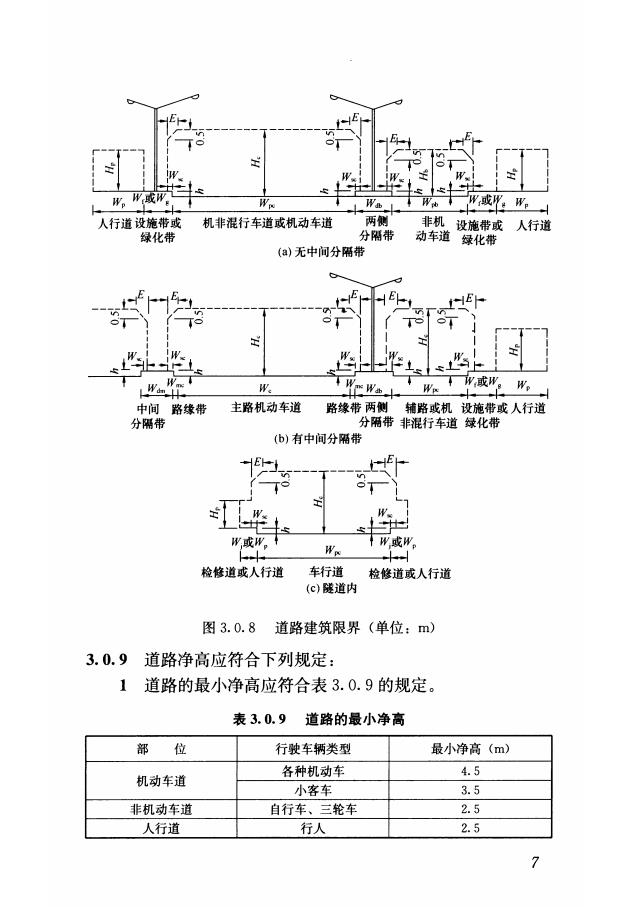

表3.0.6机动车设计车辆及其外廓尺寸 总长 总宽 总高 前悬 轴距 车辆类型 后悬 (m) (m) (m) (m) (m) (m) 小客车 6.0 1.8 2.0 0.8 3.8 1,4 大型车 12.0 2.5 4.0 1.5 6.5 4.0 铰接车 18.0 2.5 4.0 1.7 5.8+6.7 3.8 注:1总长:车辆前保险杠至后保险杠的距离。 2总宽:车厢宽度(不包括后视镜)。 3总高:车厢顶或装载顶至地面的高度 4前悬:车辆前保险杠至前轴轴中线的距离。 5 轴距:双轴车时,为从前轴轴中线到后轴轴中线的距离;铰接车时分别为 前轴轴中线至中轴轴中线、中轴轴中线至后轴轴中线的距离。 6后悬:车辆后保险杠至后轴轴中线的距离。 3.0.7非机动车设计车辆及其外廓尺寸应符合表3.0.7的规定。 表3.0.7非机动车设计车辆及其外廓尺寸 车辆类型 总长(m) 总宽(m》 总高(m) 自行车 1.93 0.60 2.25 三轮车 3.40 1.25 2.25 注:1总长:自行车为前轮前缘至后轮后缘的距离;三轮车为前轮前缘至车厢后 缘的距离。 2总宽:自行车为车把宽度;三轮车为车厢宽度。 3总高:自行车为骑车人骑在车上时,头顶至地面的高度;三轮车为载物顶 至地面的高度。 3.0.8道路建筑限界几何形状应为上净高线和两侧侧向净宽边 线组成的空间界线(图3.0.8),顶角宽度(E)不应大于机动车 道或非机动车道的侧向净宽度(W)。道路建筑限界内不得有任 何物体侵入。 6

3.0.6 机动车设计车辆及其外廓尺寸 车辆类型 总长 总宽 总高 前悬 轴距 后悬 (m) (m) (m) (m) (m) (m) 小客车 6.0 1. 8 2.0 0.8 3.8 1. 4 大型车 12.0 2.5 4.0 1.5 6.5 4.0 饺接车 18.0 2.5 4.0 1. 7 5.8+6.7 3.8 注: 1 总长 车辆前保险杠至后保险杠的距离。 2 总宽 车厢宽度(不包括后视镜)。 3 总高 车厢顶或装载顶至地面的高度。 4 前悬 车辆前保险杠至前轴轴中线的距离。 5 轴距 双轴车时,为从前轴轴中线到后轴轴中线的距离 饺接车时分别为 前轴轴中线至中轴轴中线、中轴轴中线至后轴轴中线的距离。 6 后悬 车辆后保险杠至后轴轴中线的距离。 3. O. 7 非机动车设计车辆及其外廓尺寸应符合表 3. o. 的规定。 3.0.7 非机动车设计车辆及其外廓尺寸 车辆类型 总长 (m) 总宽 (m) 总高 (m) 自行车 1. 93 0.60 2. 25 三轮车 3.40 1. 25 2.25 注: 1 总长 自行车为前轮前缘至后轮后缘的距离 三轮车为前轮前缘至车厢后 缘的距离。 2 总宽 自行车为车把宽度 三轮车为车厢宽度。 3 总高 自行车为骑车人骑在车上时,头顶至地面的高度 三轮车为载物顶 至地面的高度。 3. O. 8 道路建筑限界几何形状应为上净高线和两侧侧向净宽边 线组成的空间界线(图 3. o. 8) ,顶角宽度 (E) 不应大于机动车 道或非机动车道的侧向净宽度 (W 。道路建筑限界内不得有任 何物体侵人。 6

形。W或 W :或形:。 人行道 机非混行车道或机动车道 分隔带 动设说师发人行道 绿化带 (a)无中间分隔带 T5 W严W 主路机动车道 辅路或机 人行道 (b)有中间分隔带 W或W。 W W或W 检修道或人行道 车行道 检修道或人行道 (c)隧道内 图3.0.8道路建筑限界(单位:m) 3.0.9道路净高应符合下列规定: 1道路的最小净高应符合表3.0.9的规定。 表3.0.9道路的最小净高 部 位 行驶车辆类型 最小净高(m) 机动车道 各种机动车 4.5 小客车 3.5 非机动车道 自行车、三轮车 2.5 人行道 行人 2.5

W, 1--匹~ 两侧 分隔带 (a) 无中间分隔带 主路机动车道 「牡ly- 一丁。 王[」肌 以或 斗 检修道或人行道 车行道 (c) 隧道内 3.0.8 道路建筑限界(单位: m) 3.0.9 道路净高应符合下列规定: 1 道路的最小净高应符合表 3.0.9 的规定。 3.0.9 道路的最小净离 行驶车辆类型 最小净高 (m) 机动车道 各种机动车 4.5 小客车 3.5 非机动车道 自行车、二轮车 2.5 人行道 行人 2. 5 7