材料研究方法之 透射电子显微镜 (TEM)

材料研究方法之 透射电子显微镜 (TEM)

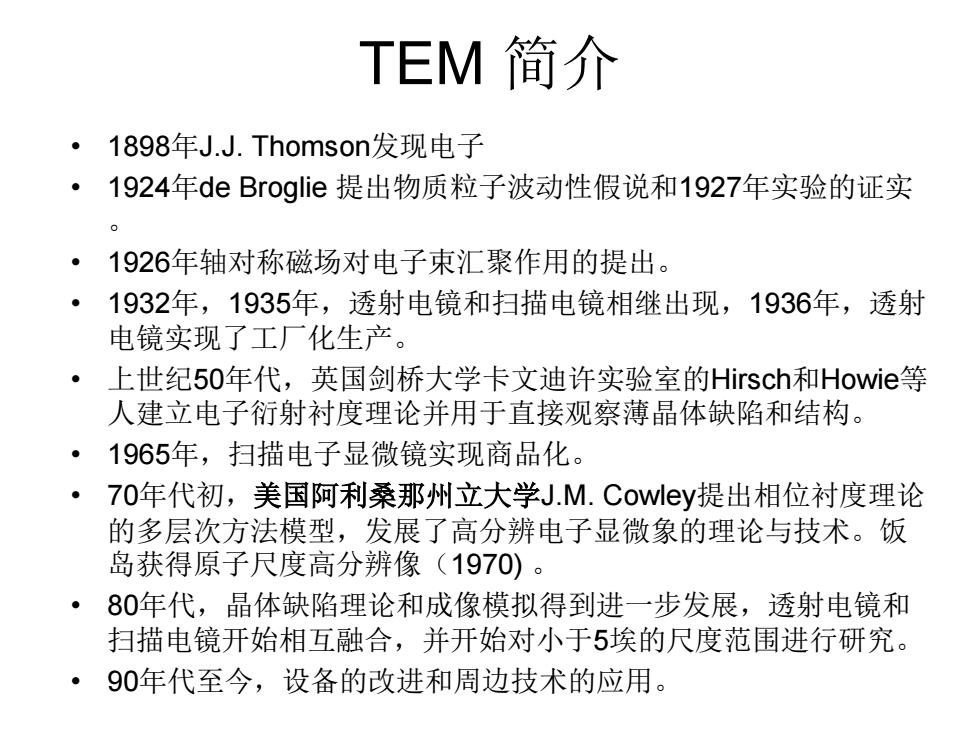

TEM简介 ·1898年J.J.Thomson发现电子 。 1924年de Broglie提出物质粒子波动性假说和1927年实验的证实 ·1926年轴对称磁场对电子束汇聚作用的提出。 1932年,1935年,透射电镜和扫描电镜相继出现,1936年,透射 电镜实现了工厂化生产。 ,上世纪50年代,英国剑桥大学卡文迪许实验室的Hirsch和Howie等 人建立电子衍射衬度理论并用于直接观察薄晶体缺陷和结构。 1965年,扫描电子显微镜实现商品化。 ·70年代初,美国阿利桑那州立大学J.M.Cowley提出相位衬度理论 的多层次方法模型,发展了高分辨电子显微象的理论与技术。饭 岛获得原子尺度高分辨像(1970)。 ● 80年代,晶体缺陷理论和成像模拟得到进一步发展,透射电镜和 扫描电镜开始相互融合,并开始对小于5埃的尺度范围进行研究。 90年代至今,设备的改进和周边技术的应用

TEM 简介 • 1898年J.J. Thomson发现电子 • 1924年de Broglie 提出物质粒子波动性假说和1927年实验的证实 。 • 1926年轴对称磁场对电子束汇聚作用的提出。 • 1932年,1935年,透射电镜和扫描电镜相继出现,1936年,透射 电镜实现了工厂化生产。 • 上世纪50年代,英国剑桥大学卡文迪许实验室的Hirsch和Howie等 人建立电子衍射衬度理论并用于直接观察薄晶体缺陷和结构。 • 1965年,扫描电子显微镜实现商品化。 • 70年代初,美国阿利桑那州立大学J.M. Cowley提出相位衬度理论 的多层次方法模型,发展了高分辨电子显微象的理论与技术。饭 岛获得原子尺度高分辨像(1970) 。 • 80年代,晶体缺陷理论和成像模拟得到进一步发展,透射电镜和 扫描电镜开始相互融合,并开始对小于5埃的尺度范围进行研究。 • 90年代至今,设备的改进和周边技术的应用

透射电子显微镜-TEM TEM用聚焦电子束作照明源,使用于 对电子束透明的薄膜试样,以透过试样 的透射电子束或衍射电子束所形成的图 像来分析试样内部的显微组织结构

透射电子显微镜-TEM TEM用聚焦电子束作照明源,使用于 对电子束透明的薄膜试样,以透过试样 的透射电子束或衍射电子束所形成的图 像来分析试样内部的显微组织结构

为什么采用电子束而不用自然光? √显微镜的分辨率 √自然光与电子束的波长 √有效放大倍数

为什么采用电子束而不用自然光? ✓显微镜的分辨率 ✓自然光与电子束的波长 ✓有效放大倍数

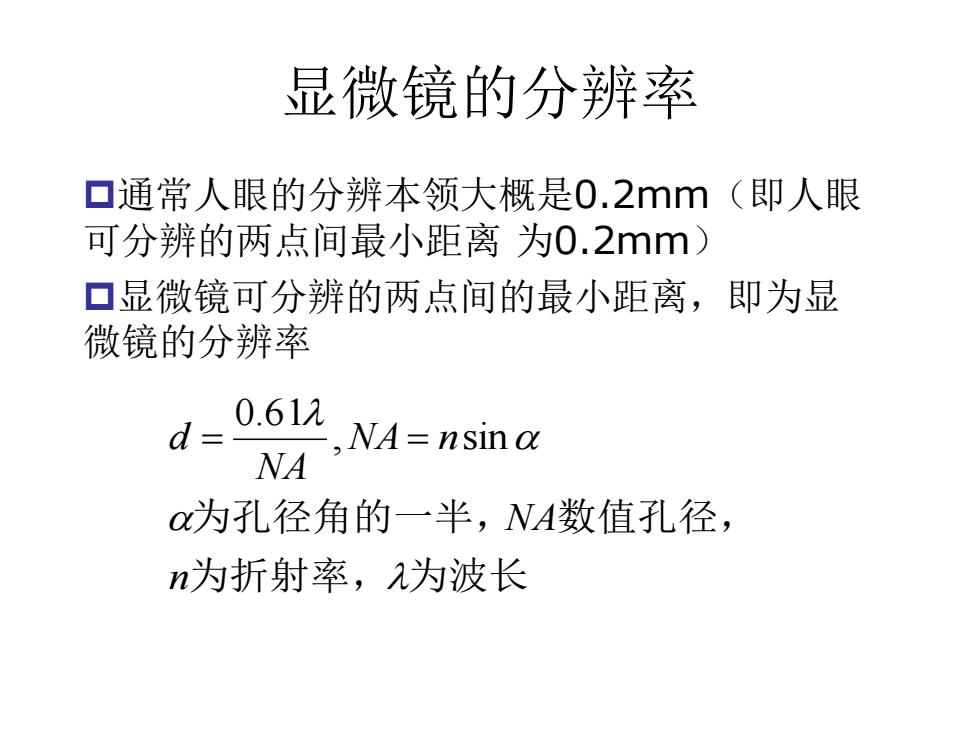

显微镜的分辨率 ▣通常人眼的分辨本领大概是0.2m(即人眼 可分辨的两点间最小距离为0.2mm) 口显微镜可分辨的两点间的最小距离,即为显 微镜的分辨率 0.61λ NA=nsin a NA 为孔径角的一半,NA数值孔径, n为折射率,为波长

显微镜的分辨率 为折射率, 为波长 为孔径角的一半, 数值孔径, n NA NA n NA d , sin 0.6 1 = = 通常人眼的分辨本领大概是0.2mm(即人眼 可分辨的两点间最小距离 为0.2mm) 显微镜可分辨的两点间的最小距离,即为显 微镜的分辨率