检查结果进行分析推理,才可能提出此较正确的X线诊断。因此,X线诊断的准确性, 在相当程度上,取决于对X线影像的特点及其解剖、病理基础的认识和分析、诊断思维 方法的正确与否。为了作出正确的X线诊断,在分析和诊断中应遵循一定的原则和步 。 观察分析X线图像时,首先应注意投照技术条件。例如,摄影位置是否准确,摄影 条件是否怡当,即照片质量是否满足X线诊断需要。 为了不致遗漏重要X线征象,应按一定頫序,全面而系统地进行观察。例如,分析 胸片时,应注意胸廓、肺、纵隔辆及胸膜,并应结合临床,着重对其中某一方面的观察。 在分析肺部时,应从肺尖到肺底,从肺门到肺周依次进行观察。在分析骨关节时,应依 次观察骨酪,关节及软组织。在分析骨骼时,则应注意骨皮质、骨松质及骨髓腔等。否 则很易被引人注目的部分所吸引,忘记或忽略观察其他部分,而这部分恰好是更重要而 必须观察的部分。 在观察分析时,应注意区分正常与异常。为此,应熟悉正常解剖和变异的X线表 现。这是判断病变X线表现的基础。 观察异常X线表现,应注意观察受检器官或结构的形态和密度变化。发现病变, 应注意分析下列要点:①病变的位置和分布:某些疾病有一定的好发部位,例如在肺部 位于肺尖的渗出性病变多为结核,而在肺底部则常为肺炎。又如在长骨,骨肉瘤多位于 干骺端,骨巨细胞瘤则常位于骨端。②病变的数目:病变单发或多发对诊断有一定的价 值。肺内多发球形病变,大多数病例是转移瘤,而单发球形病变则可能是肿疱或结核 球。③病变的形状:在肺内,片状及斑点状影多为炎性病变,以结核常见。球形影多为 肿瘤或结核球。④病变的边缘:一般良性肿密、慢性炎症和病变愈合期,边缘锐利;恶性 肿馏,急性炎症和病变进展阶段则边缘多模糊。⑤病变的密度:病变的密度可高于或低 于周围组织,如在骨酪中,密度高表示骨质增生,常见于慢性化脓性骨髓炎。密度低则 代表骨质疏松或破坏,常见于急性化脓性骨随炎。⑥邻近器官和组织的改变:对诊断有 帮助,例如肺内大片密度高的影像,在判断其性质时,可根据胸廓扩大或下陷,肋间隙的 加宽或变窄,隔的下降或升高以及纵隔的推移或牵拉等表现来推测其为胸腔积液或肺 不张、胸膜肥厚粘连等。⑦器官功能的改变:观察心脏大血管的搏动、膈的呼吸运动和 胃肠道的孀动支变均对诊断有所帮助,而且往往是疾病早期发现的主要依据,例如在胸 膜炎的早期,可只出现患侧隔运动受限。分析这些X线表现,才有可能推断异常影像 的病理基础。在分析判断时,需找出一个或一些有关键意义的X线表现,并提出一个 或几个疾病来解释这些表现,也就是提出初步的X线诊断。 提出初步的X线诊断,还必须结合临床资料进行综合分析。因为病变具有特征性 X线改变者不多,多数情况,X线表现并无特征,同样的X线影像可以在不同的疾病中 出现,即所谓“异病同影”,如在胸部照片上,肺炎和浸润性肺结核均为渗出性病变,呈密 度高、边缘模糊的片状影,两者表现相同。另外,同一疾病也可因发展阶段不同或类型 不同而出现不同的X线表现,即所谓“同病异影”,例如肺癌多呈肿块状影,但可因坏死 而出现空洞,致表现不同。还应指出,X线检查虽然是重要的毓床诊断方法之一,但还有 其他方面的限制,例如在疾病的早期,进行X线检查时,往往阳性发现不多或无阳性发现, 8

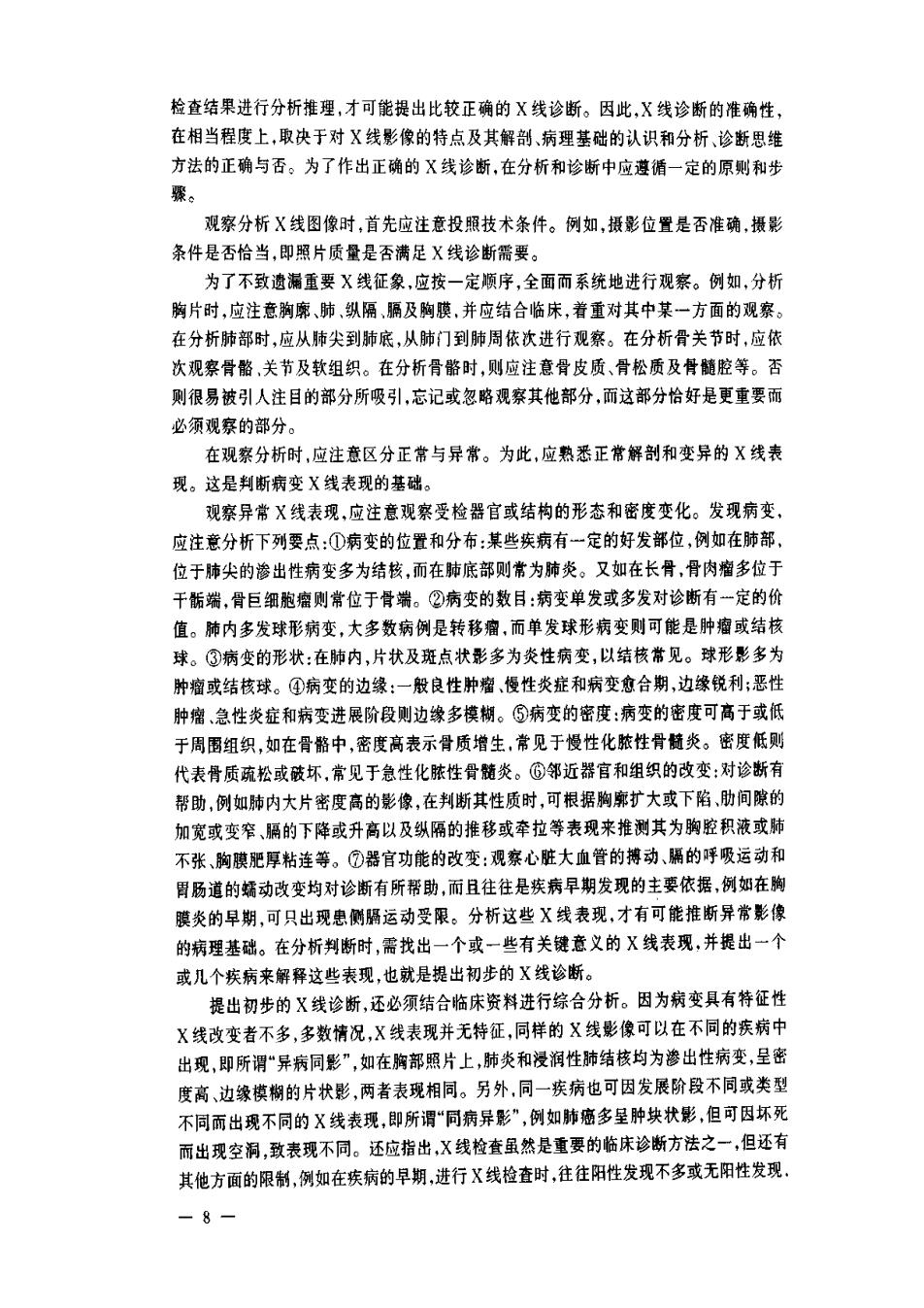

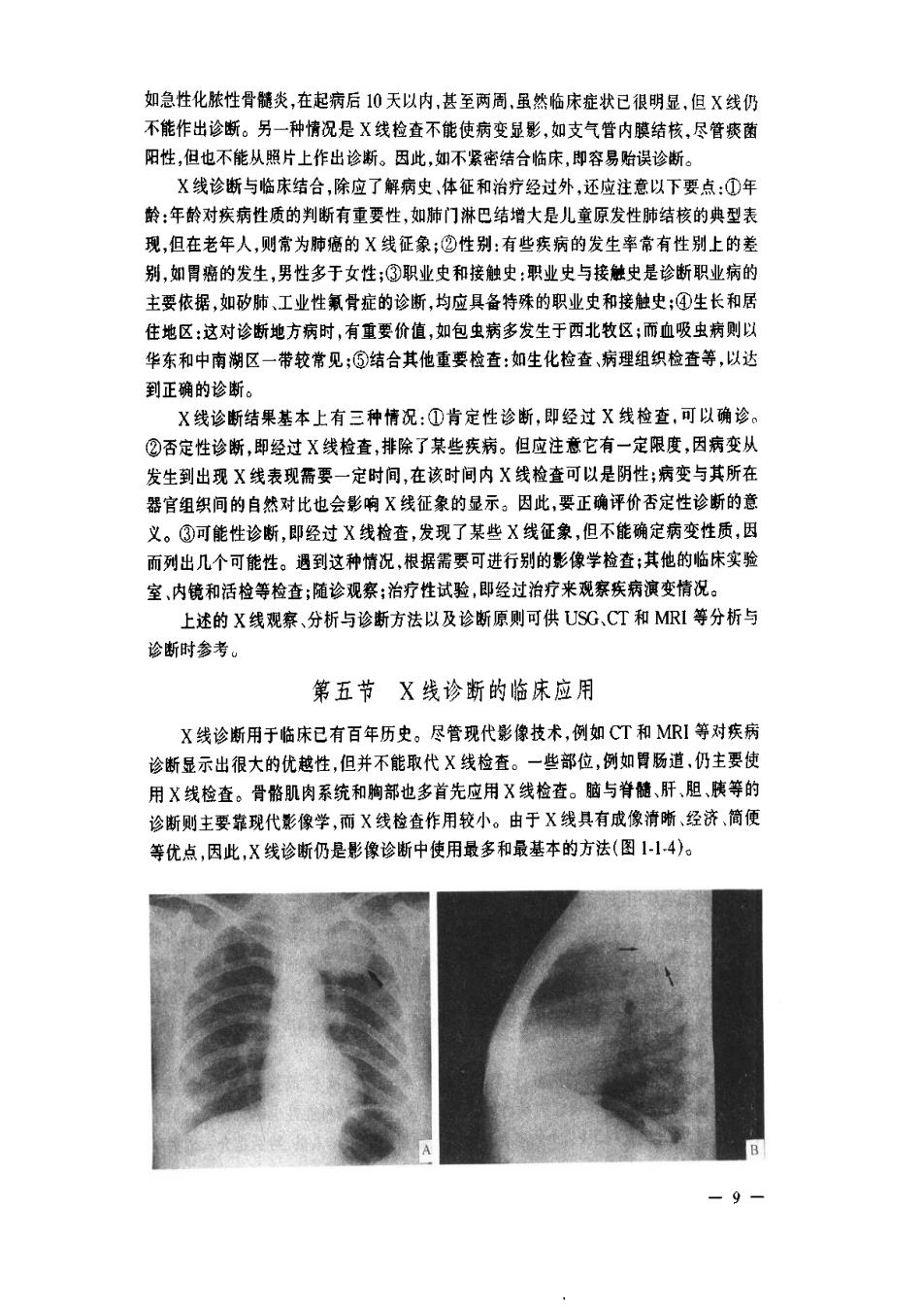

如急性化脓性骨髓炎,在起病后10天以内,甚至两周,虽然临床症状已很明显,但X线仍 不能作出诊断。另一种情况是X线检查不能使病变显影,如支气管内膜结核,尽管痰菌 阳性,但也不能从照片上作出诊断。因此,如不紧密结合临床,即容易贻误诊断。 X线诊断与临床结合,除应了解病史,体征和治疗经过外,还应注意以下要点:①年 龄:年龄对疾病性质的判断有重要性,如肺门淋巴结增大是儿童原发性肺结核的典型表 现,但在老年人,则常为肺癌的X线征象;②性别:有些疾病的发生率常有性别上的差 别,如胃癌的发生,男性多于女性;③职业史和接触史:职业史与接触史是诊断职业病的 主要依据,如矽肺、工业性氯骨症的诊断,均应具备特殊的职业史和接触史:④生长和居 住地区:这对诊断地方病时,有重要价值,如包虫病多发生于西北牧区;而血吸虫病则以 华东和中南湖区一带较常见;⑤结合其他重要检查:如生化检查、病理组织检查等,以达 到正确的诊断。 X线诊断结果基本上有三种情况:①肯定性诊断,即经过X线检查,可以确诊 ②香定性诊断,即经过X线检查,排除了某些疾病。但应注意它有一定限度,因病变从 发生到出现X线表现箭要一定时间,在该时间内X线检查可以是阴性;病变与其所在 器宫组织间的自然对比也会影响X线征象的显示。因此,要正确评价否定性诊断的意 义。③可能性诊断,即经过X线检查,发现了某些X线征象,但不能确定病变性质,因 而列出几个可能性。遇到这种情况,根据需要可进行别的影像学检查;其他的临床实验 室、内镜和活检等检查;随诊观察;治疗性试验,即经过治疗来观察疾病演变情况。 上述的X线观察、分析与诊断方法以及诊断原则可供USG,CT和MRI等分析与 诊断时参考。 第五节X线诊断的临床应用 X线诊断用于临床已有百年历史。尽管现代影像技术,例如CT和MRI等对疾病 诊断显示出很大的优越性,但并不能取代X线检查。一些部位,例如胃肠道,仍主要使 用X线检查。骨酪肌肉系统和胸部也多首先应用X线检查。脑与脊髓、肝,胆,胰等的 诊断则主要靠现代形像学,而X线检查作用较小。由于X线具有成像清晰,经济,简便 等优点,因此,X线诊断仍是影像诊断中使用最多和最基本的方法(图1山4)。 9

第六节X线检查中的防护 X线检查应用很广,因此,应该重视X线检查中的防护问题。 X线穿透人体将产生一定的生物效应。若接触的X线量超过容许辐射量,就可能 产生效射反应,甚至放射损害。但是,如X线辐射量在容许范围内,一般则少有影响。 因此,不应对X线检查产生疑虑或恐惧,面应重视防护,如控制X线检查中的辐射量并 采取有效的防护措施,合理使用X线检查,避免不必要的X线辐射,以保护患者和工作 人员的健康。 应注意,由于X线设备的改进,高千伏技术、影像增强技术,高速增感屏和快速X 线感光胶片的使用,使X线瓶射量已显著减少,放射损害的可能性也越来越小,但是 仍应注意,尤其应重视孕妇、小儿患者和长期接触射线的工作人员,特别是介人放射学 工作者的防护。 -10-

放射防护的方法和措施有以下几个方面: 技术方面,可以采取屏蔽防护和距离防护原则。前者使用原子序数较高的物质,常 用铅或含铅的物质,作为屏摩以吸收不必要的X线。通常采用X线管壳、遮光简和光 圈滤过板、荧屏后的铅玻璃、铅屏、铅橡皮围裙,铅橡皮手套以及墙壁等。后者利用X 线辐射量与距离平方成反比这一原理,通过增加X线源与人体间距离以减少辐射量 是最简易的防护措施。 患者方面,应选择恰当的X线检查方法,每次检查的照射次数不宜过多,除诊治需 要外也不宜在短期内作多次重复检查。在投照时,应当注意照射范围及照射条件。对 照射野相邻的性腺,应用铅橡皮加以遮盖。 放射线工作者方面,应遵照国家有关放射防护卫生标准的规定制定必要的防护指 施,正确进行X线检查的操作,认真执行保健条例,定期监测放射线工作者所接受的剂 量。透视时要戴铅橡皮围裙和铅橡皮手套,并利用距离防护原则,加强自我防护。在行 介人放射技术操作中,应避免不必要的X线透视与摄影。应采用数字减影血管造影 (digitasubractio angiography,DSA)设备、USG和CT等进行监视。 -11

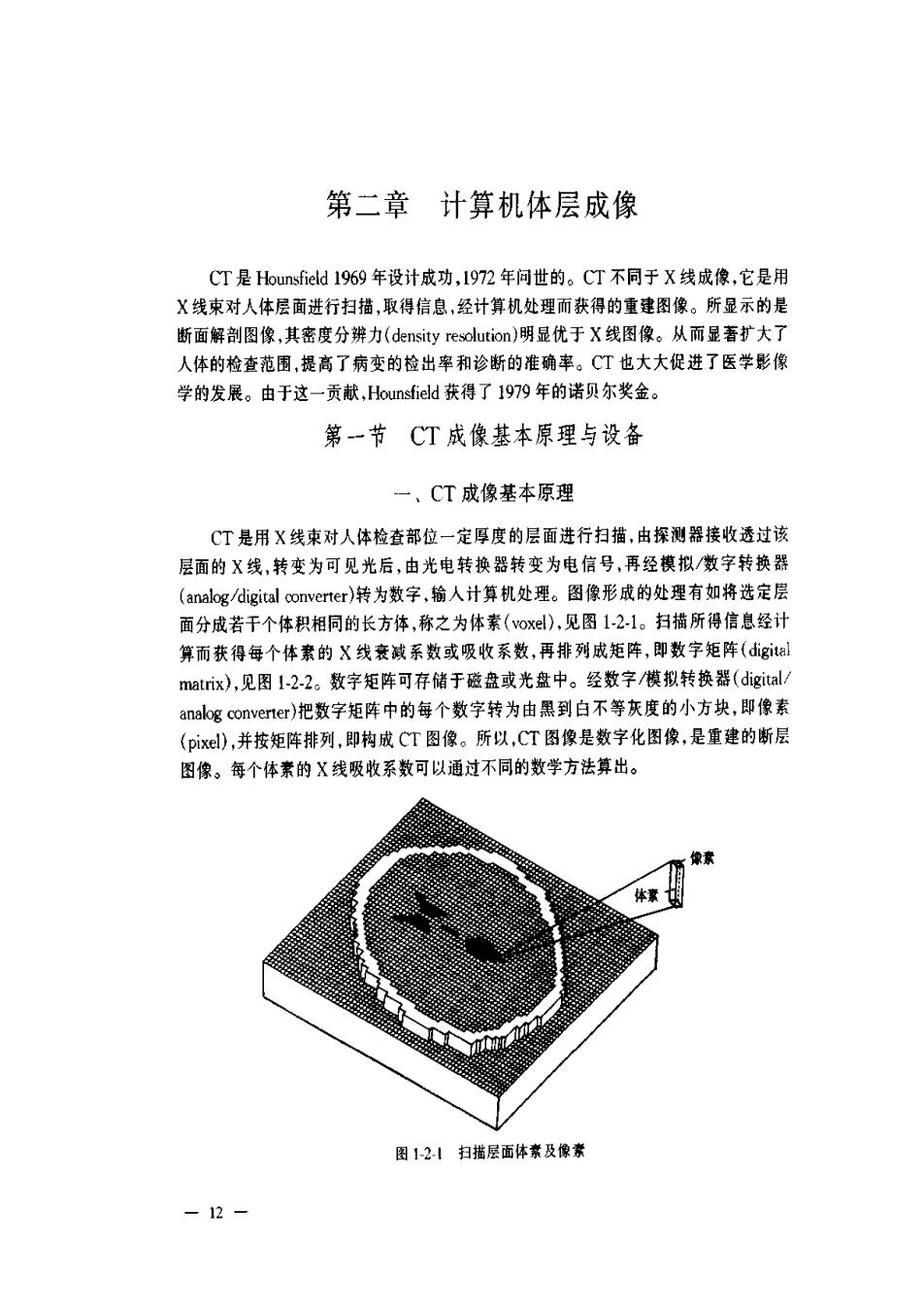

第二章计算机体层成像 CT是Hounsfield1969年设计成功,l972年问世的。CT不同于X线成像,它是用 X线束对人体层面进行扫描,取得信息,经计算机处理而获得的重建图像。所显示的是 断面解剖图像,其密度分辨力(densityrtio)明显优于X线图像。从而显著扩大了 人体的检查范围,提高了病变的检出率和诊断的准确率。CT也大大促进了医学影像 学的发展。由于这一贡献,Hounsfield获得了1979年的诺贝尔奖金。 第一节CT成像基本原理与设备 一、CT成像基本原理 CT是用X线束对人体检查部位一定厚度的层面进行扫描,由探测器接收透过该 层面的X线,转变为可见光后,由光电转换器转变为电信号,再经模拟/数字转换器 (anakg/digitalne)转为数字,输人计算机处理。图像形成的处理有如将选定层 面分成若干个体积相同的长方体,称之为体素(vox),见图121。扫描所得信息经计 笄而获得每个体素的X线衰减系数或吸收系数,再排列成矩阵,即数字矩阵(dg matrix),见图1-2-2。数字矩阵可存储于磁盘或光盘中。经数字模拟转换器(digital anconverter))把数字矩阵中的每个数字转为由黑到白不等灰度的小方块,即像素 (pixl),并按矩阵排列,即构成CT图像。所以,CT图像是数字化图像,是重建的断层 图像。每个体素的X线吸收系数可以通过不同的数学方法算出。 图12!扫指尽面体素及像素 -12-