石河子大学医学院 讲 稿 课程名称影像诊断学 任课班级临床2011级(35)班 任课教师尹喜 教学职称进师 临床医学系放射教研室 影像诊断学第七版教材

石河子大学医学院 讲 稿 课程名称 影像诊断学 任课班级 临床 2011 级(3-5)班 任课教师 尹喜 教学职称 讲师 临床医学 系 放射 教研室 影像诊断学 第七版教材

第一篇影像诊断学 第一章影像诊断学总论 第二节计算机体层成像(CT) 1895年,德国科学家伦琴发现X线。 1970年,第一代X线计算机体层成像(CT)出现。 1980年,第一台磁共振机(MRI)出现。 以X线、CT、MRI为主体的医学影像诊断学形成。 现在数字成像由CT、MRI扩展到X线成像,出现了数字X线成像 (DR)新式X线机。图像的存储、传输发生巨大变化,出现了数字 图像存档与传输系统(PACS),远程会诊成为现实。由于图像数字化、 网络和PACS的应用,影像科将逐步成为数字化、无胶片学科。 计算机体层成像(CT) CT是英国科学家Hounsfield G.N在1969年设计成功,1972年用于 人体检查。它是用X线束对人体层面进行扫描,经过计算机处理获 得重建的图像,开创了数字成像的先河。CT显著的扩大了人体检查 的范围,提高了病变检出率和诊断的准确率,大大促进了医学影像学 发展。 计算机体层成像(CT)的进展1972年,称普通CT,扫描方式是层 面扫描。扫描速度慢,图像有间隔,病变有遗漏。如图:

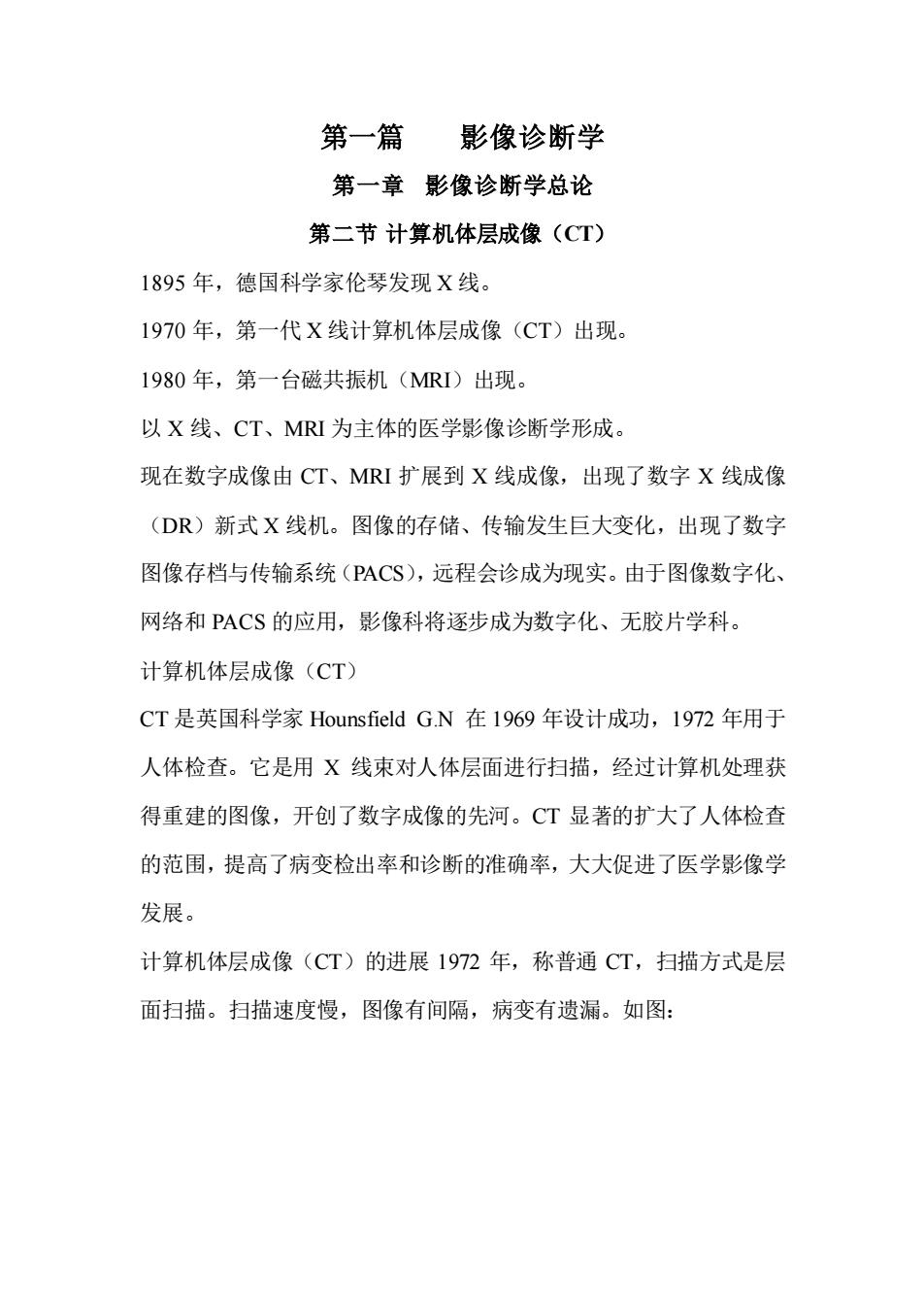

第一篇 影像诊断学 第一章 影像诊断学总论 第二节 计算机体层成像(CT) 1895 年,德国科学家伦琴发现 X 线。 1970 年,第一代 X 线计算机体层成像(CT)出现。 1980 年,第一台磁共振机(MRI)出现。 以 X 线、CT、MRI 为主体的医学影像诊断学形成。 现在数字成像由 CT、MRI 扩展到 X 线成像,出现了数字 X 线成像 (DR)新式 X 线机。图像的存储、传输发生巨大变化,出现了数字 图像存档与传输系统(PACS),远程会诊成为现实。由于图像数字化、 网络和 PACS 的应用,影像科将逐步成为数字化、无胶片学科。 计算机体层成像(CT) CT 是英国科学家 Hounsfield G.N 在 1969 年设计成功,1972 年用于 人体检查。它是用 X 线束对人体层面进行扫描,经过计算机处理获 得重建的图像,开创了数字成像的先河。CT 显著的扩大了人体检查 的范围,提高了病变检出率和诊断的准确率,大大促进了医学影像学 发展。 计算机体层成像(CT)的进展 1972 年,称普通 CT,扫描方式是层 面扫描。扫描速度慢,图像有间隔,病变有遗漏。如图:

1989年,螺旋CT,包括单螺旋CT(SCT)和多螺旋CT(MSCT, 有2层、4层、8层、16层、32层、64层.…等),扫描方式是螺旋 扫描。扫描速度快,是容积扫描。图像之间无间隔,病变无遗漏,并 能进行图像后处理,获得三维立体图像、仿真内窥镜和CT血管造影。 螺旋CT原理示意图:X线管球顺一个方向不停旋转,扫描床连续移 动,扫描轨迹呈螺旋状。故称为螺旋容积扫描 常用后处理技术: 1、表面容积重建 2、三维骨重建3、内耳三维重建 4、支气管树表面重建5、仿真气管镜6、仿真胃肠镜 7、3D表面重建 8、冠脉造影 9、CT血管造影

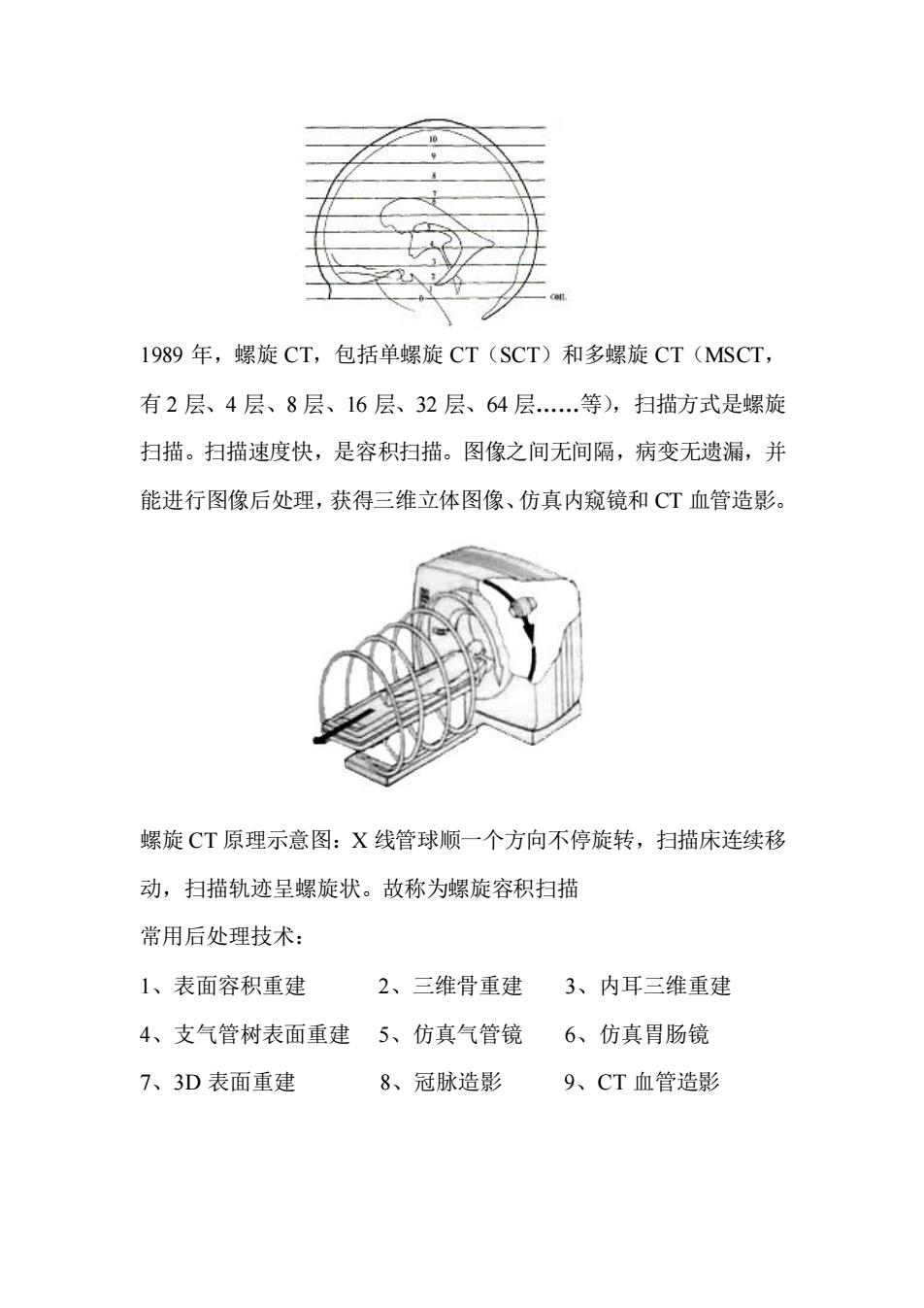

1989 年,螺旋 CT,包括单螺旋 CT(SCT)和多螺旋 CT(MSCT, 有 2 层、4 层、8 层、16 层、32 层、64 层……等),扫描方式是螺旋 扫描。扫描速度快,是容积扫描。图像之间无间隔,病变无遗漏,并 能进行图像后处理,获得三维立体图像、仿真内窥镜和 CT 血管造影。 螺旋 CT 原理示意图:X 线管球顺一个方向不停旋转,扫描床连续移 动,扫描轨迹呈螺旋状。故称为螺旋容积扫描 常用后处理技术: 1、表面容积重建 2、三维骨重建 3、内耳三维重建 4、支气管树表面重建 5、仿真气管镜 6、仿真胃肠镜 7、3D 表面重建 8、冠脉造影 9、CT 血管造影

第二章中枢神经系统 第一节脑 一、颅脑疾病CT检查适应症: CT对颅脑疾病具有很高的诊断价值,适用于颅脑外伤、脑血管意外、 脑肿瘤、新生儿缺氧缺血性脑病、颅内炎症、脑实质变性、脑萎缩、 术后复查以及先天性颅脑畸形等。 CT检查能显示病变的部位、形态、大小、数目以及病变与周围组织 的关系,对颅内肿瘤的定位和定性有重要意义,可为脑血管病变与颅 内炎症的治疗和预后提供可靠依据。 二、颅脑CT扫描方法: 1、横断位也称轴位,是CT检查的基本扫描体位。 一、颅脑疾病CT检查适应症: CT对颅脑疾病具有很高的诊断价值,适用于颅脑外伤、脑血管意外、 脑肿瘤、新生儿缺氧缺血性脑病、颅内炎症、脑实质变性、脑萎缩、 术后复查以及先天性颅脑畸形等。 CT检查能显示病变的部位、形态、大小、数目以及病变与周围组织 的关系,对颅内肿瘤的定位和定性有重要意义,可为脑血管病变与颅 内炎症的治疗和预后提供可靠依据。 二、颅脑CT扫描方法: 1、横断位也称轴位,是CT检查的基本扫描体位。 (一)横断面扫描 1.扫描技术:患者仰卧于检查床上,头置于头架中,下颌内收,以

第二章 中枢神经系统 第一节 脑 一、颅脑疾病 CT 检查适应症: CT 对颅脑疾病具有很高的诊断价值,适用于颅脑外伤、脑血管意外、 脑肿瘤、新生儿缺氧缺血性脑病、颅内炎症、脑实质变性、脑萎缩、 术后复查以及先天性颅脑畸形等。 CT 检查能显示病变的部位、形态、大小、数目以及病变与周围组织 的关系,对颅内肿瘤的定位和定性有重要意义,可为脑血管病变与颅 内炎症的治疗和预后提供可靠依据。 二、颅脑 CT 扫描方法: 1、横断位也称轴位,是 CT 检查的基本扫描体位。 一、颅脑疾病 CT 检查适应症: CT 对颅脑疾病具有很高的诊断价值,适用于颅脑外伤、脑血管意外、 脑肿瘤、新生儿缺氧缺血性脑病、颅内炎症、脑实质变性、脑萎缩、 术后复查以及先天性颅脑畸形等。 CT 检查能显示病变的部位、形态、大小、数目以及病变与周围组织 的关系,对颅内肿瘤的定位和定性有重要意义,可为脑血管病变与颅 内炎症的治疗和预后提供可靠依据。 二、颅脑 CT 扫描方法: 1、横断位也称轴位,是 CT 检查的基本扫描体位。 (一)横断面扫描 1.扫描技术:患者仰卧于检查床上,头置于头架中,下颌内收,以

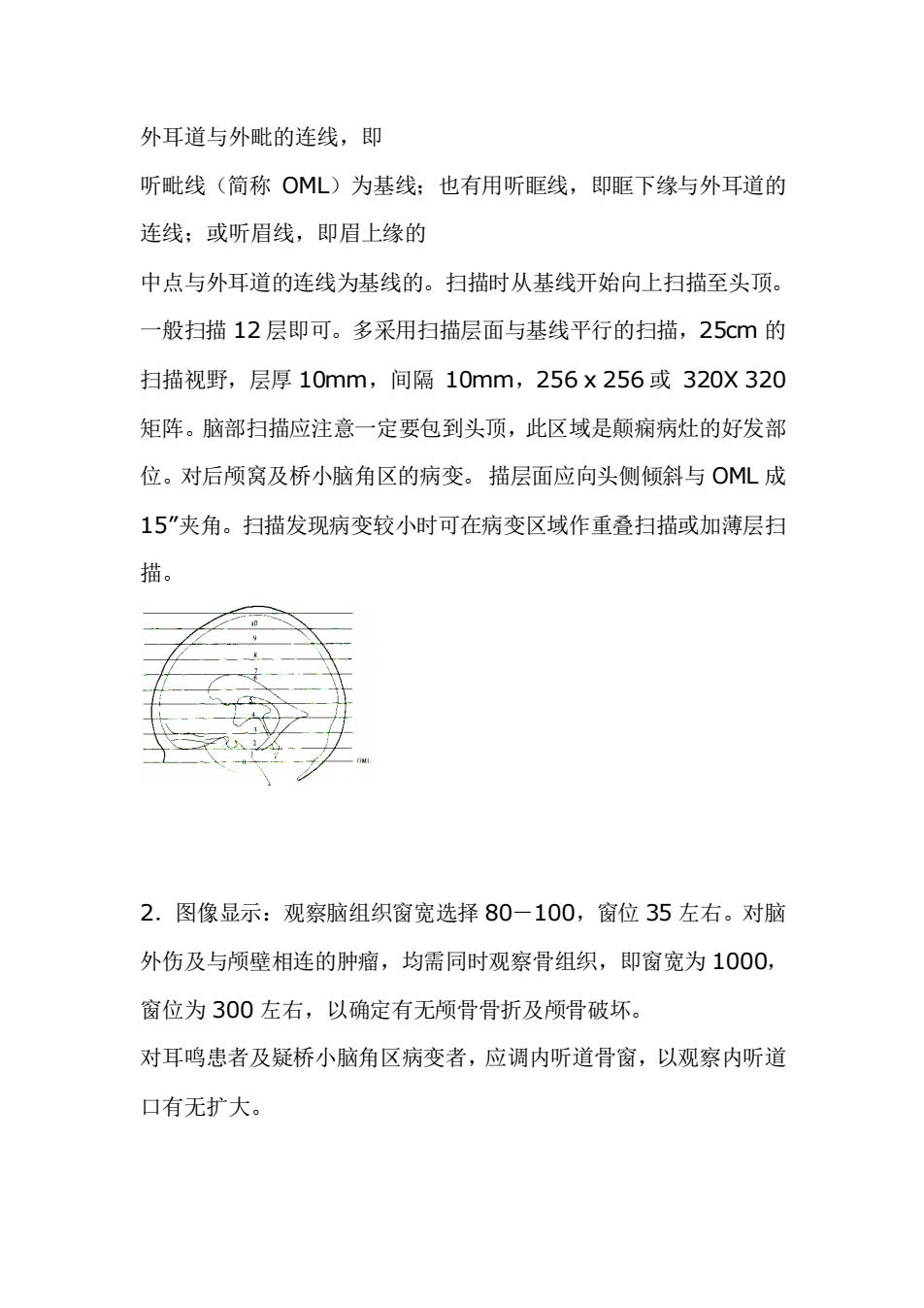

外耳道与外毗的连线,即 听毗线(简称OML)为基线:也有用听眶线,即眶下缘与外耳道的 连线;或听眉线,即眉上缘的 中点与外耳道的连线为基线的。扫描时从基线开始向上扫描至头顶: 一般扫描12层即可。多采用扫描层面与基线平行的扫描,25cm的 扫描视野,层厚10mm,间隔10mm,256×256或320X320 矩阵。脑部扫描应注意一定要包到头顶,此区域是颠痫病灶的好发部 位。对后颅窝及桥小脑角区的病变。描层面应向头侧倾斜与OML成 15"夹角。扫描发现病变较小时可在病变区域作重叠扫描或加薄层扫 描。 2.图像显示:观察脑组织窗宽选择80-100,窗位35左右。对脑 外伤及与颅壁相连的肿瘤,均需同时观察骨组织,即窗宽为1000, 窗位为300左右,以确定有无颅骨骨折及颅骨破坏。 对耳鸣患者及疑桥小脑角区病变者,应调内听道骨窗,以观察内听道 口有无扩大

外耳道与外毗的连线,即 听毗线(简称 OML)为基线;也有用听眶线,即眶下缘与外耳道的 连线;或听眉线,即眉上缘的 中点与外耳道的连线为基线的。扫描时从基线开始向上扫描至头顶。 一般扫描 12 层即可。多采用扫描层面与基线平行的扫描,25cm 的 扫描视野,层厚 10mm,间隔 10mm,256 x 256 或 320X 320 矩阵。脑部扫描应注意一定要包到头顶,此区域是颠痫病灶的好发部 位。对后颅窝及桥小脑角区的病变。描层面应向头侧倾斜与 OML 成 15”夹角。扫描发现病变较小时可在病变区域作重叠扫描或加薄层扫 描。 2.图像显示:观察脑组织窗宽选择 80-100,窗位 35 左右。对脑 外伤及与颅壁相连的肿瘤,均需同时观察骨组织,即窗宽为 1000, 窗位为 300 左右,以确定有无颅骨骨折及颅骨破坏。 对耳鸣患者及疑桥小脑角区病变者,应调内听道骨窗,以观察内听道 口有无扩大