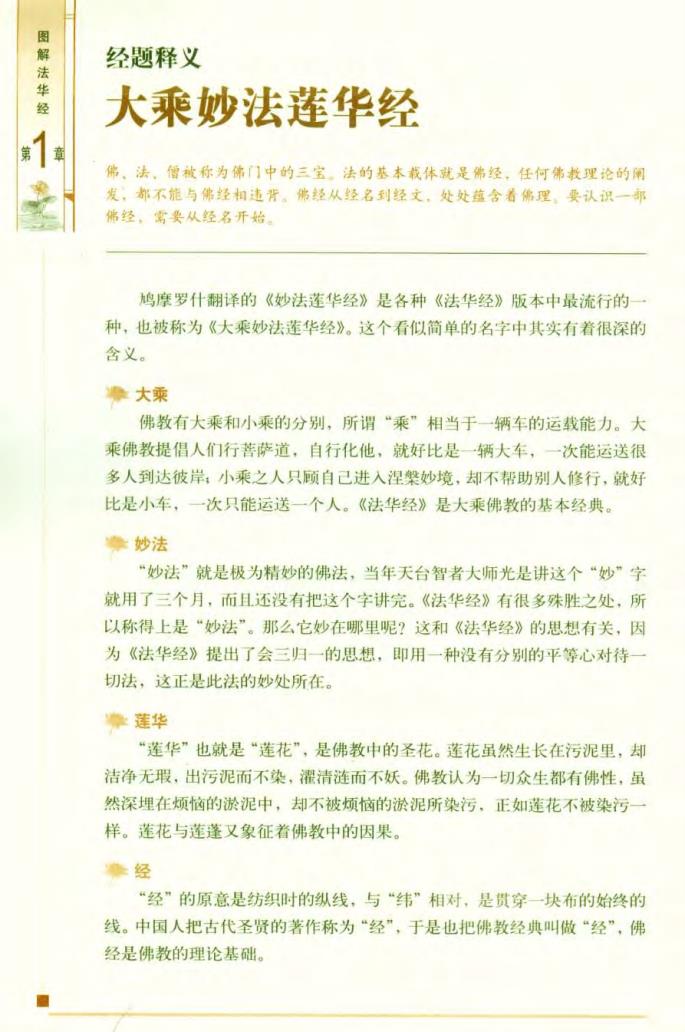

图解法华经 经题释义 大乘妙法莲华经 第 佛、法,僧被称为佛门中的三宝,法的基本载体就是佛经,任何佛教理论的闲 发,都不能与佛经相违背。佛经从经名到经文,处处蕴含着佛理,要认识一那 佛经,需要从经名开始 鸠摩罗什翻译的《妙法莲华经》是各种《法华经》版本中最流行的一 种,也被称为《大乘妙法莲华经》。这个看似简单的名字中其实有着很深的 含义。 像大乘 佛教有大乘和小乘的分别,所谓“乘”相当于一辆车的运载能力。大 乘佛教提倡人们行菩萨道,自行化他,就好比是辆大车,一次能运送很 多人到达彼岸:小乘之人只顾自己进入涅槃妙境,却不帮助别人修行,就好 比是小车,一次只能运送一个人。《法华经》是大乘佛教的基本经典。 ●妙法 “妙法”就是极为精妙的佛法,当年天台智者大师光是讲这个“妙”字 就用了三个月,而且还没有把这个字讲完。《法华经》有很多殊胜之处,所 以称得上是“妙法”。那么它妙在哪里呢?这和《法华经》的思想有关,因 为《法华经》提出了会三归一的思想,即用一种没有分别的平等心对待一 切法,这正是此法的妙处所在。 岸莲华 “莲华”也就是“莲花”,是佛教中的圣花。莲花虽然生长在污泥里,却 洁净无瑕,出污泥而不染,濯清连而不妖。佛数认为一切众生都有佛性,虽 然深埋在烦恼的淤泥中,却不被烦恼的淤泥所染污,正如莲花不被染污一 样。莲花与莲蓬又象征着佛教中的因果。 象经 “经”的原意是纺织时的纵线,与“纬”相对,是贯穿一块布的始终的 线。中国人把古代圣贤的著作称为“经”,于是也把佛教经典叫做“经”,佛 经是佛教的理论基础

佛教中的莲花 莲花是在佛教中享有崇高地位的一种花,〈妙法莲华经》以莲花为喻,充分说明了它的 重要性, 洁白的花朵象征韩的洁净 ·花和果(莲子)象征着因果关 无染, 系,有因必有果。 ·清水象征远高了烦恼的清凉 境界, 污泥象征着五浊业问。一 莲花不仅作为一种象征,而且在佛教造像中大量出现,成为佛教中最具有代表性 的一种花。 ↑阿珠陀佛手中的莲合是 西方极乐世界的象征, 莲花座是诸佛共同的宝· 座,有时蕃萨也会坐莲花 座

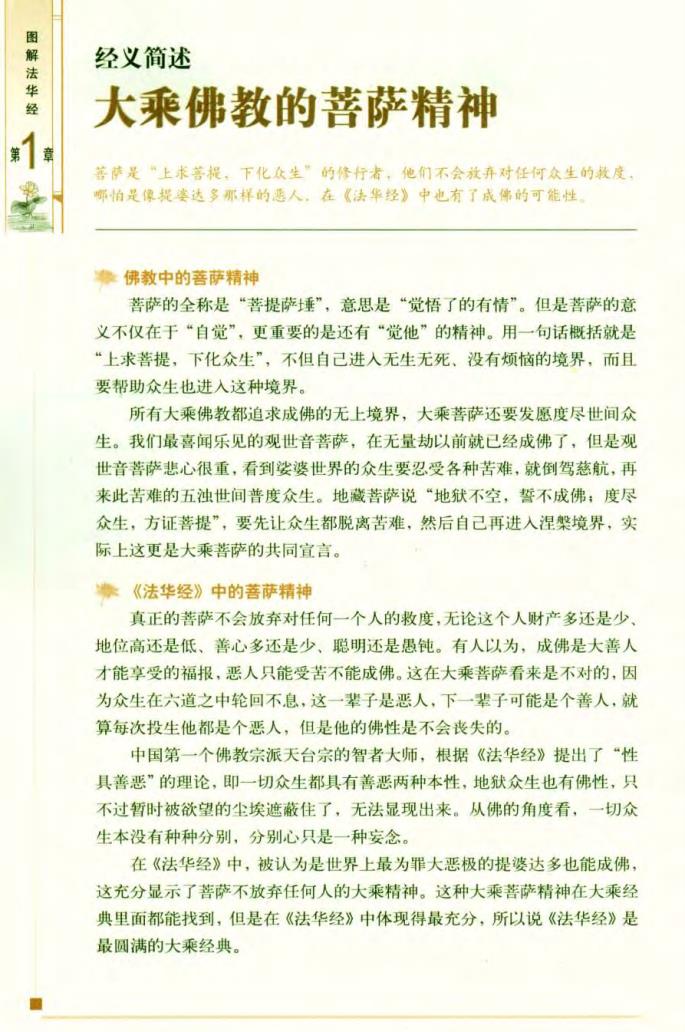

图解法 经义简述 经 大乘佛教的菩萨精神 第章 苦萨是”上求菩提,下化众生”的修行者,他们不会效弃对任何众生的教度, 师怕是像提婆达多那样的患人,在《法华经》中也有了成佛的可能性 像佛教中的菩萨精神 菩萨的全称是“著提萨垂”,意思是“觉悟了的有情”。但是菩萨的意 义不仅在于“自觉”,更重要的是还有“觉他”的精神。用一句话概括就是 “上求菩提,下化众生”,不但自己进入无生无死、没有烦恼的境界,而且 要帮助众生也进入这种境界。 所有大乘佛教都追求成佛的无上境界,大乘著萨还要发愿度尽世间众 生。我们最喜闻乐见的观世音菩萨,在无量劫以前就已经成佛了,但是观 世音菩萨悲心很重,看到娑婆世界的众生要忍受各种苦难,就倒驾慈航,再 来此苦难的五浊世间普度众生。地藏菩萨说“地狱不空,誓不成佛:度尽 众生,方证著提”,要先让众生都脱离苦难,然后自己再进入涅樂境界,实 际上这更是大乘菩萨的共同宜言。 《法华经》中的菩萨精神 真正的菩萨不会放弃对任何一个人的救度,无论这个人财产多还是少、 地位高还是低、善心多还是少、聪明还是愚钝。有人以为,成佛是大善人 才能享受的福报,恶人只能受苦不能成佛。这在大乘菩萨看来是不对的,因 为众生在六道之中轮回不息,这一辈子是恶人,下一辈子可能是个善人,就 算每次投生他都是个恶人,但是他的佛性是不会丧失的。 中国第一个佛教宗派天台宗的智者大师,根据《法华经》提出了“性 具善恶”的理论,即一切众生都具有善恶两种本性,地狱众生也有佛性,只 不过暂时被欲望的尘埃遮蔽住了,无法显现出来。从佛的角度看,一切众 生本没有种种分别,分别心只是一种妄念。 在《法华经》中,被认为是世界上最为罪大恶极的提婆达多也能成佛, 这充分显示了菩萨不放弃任何人的大乘精神。这种大乘菩萨精神在大乘经 典里面都能找到,但是在《法华经》中体现得最充分,所以说《法华经》是 最圆满的大乘经典

佛教中的四大菩萨 大乘菩萨精神是大乘佛教的基本精神,由于在中国流行的主要是大乘佛教,所以在长 期的历史过程中形成了四大菩萨.他们就是文殊.普贤.观音,地藏, 文殊善萨 普贤菩萨 代表:大智, 代表:大行。 名号意义:妙吉祥 名号意义:普及一切地方的善。 坐骑:青狮子。百兽之王,表示文殊善萨智慧无受。坐骑:六牙白象。六颗牙象征六波罗蜜。 持物:左手特莲花,花上有散若经:右手持宝剑, 持物:莲花、如意或经书 表示能斩断一切执著 道场:四川域眉山。 道场:山西五台山。 观音善萨 地藏菩萨 代表:大悲。 代表:大愿。 名号意义:阶听苦难众生的声音, 名号意义:安忍不动如大地,静虑深蜜如秘藏。 坐骑:金毛税 坐骑:计听。能听到十方世界中所有的声音。 持物:净瓶,瓶中有柳枝, 持物:左手宝珠,右手锡校。 道场:浙江普陀山, 道场:安餐九华山

图解法 五时八教 经 《法华经》在佛教中的地位 《法华经》在五时中属于第五时,即法华涅架时:在化法四教中属于圆教,它是 经过了种种其他修证,消灭了分别心之后的教法,所以也是最为圆满的教法 摩判教的含义 “判教”是总结判释佛法的一种方法,也就是把世尊说法的时间与所说 的经法进行适当归类,这样就可以更加方便地理清所有佛法的大意,便于 展开深入研究。判教就相当于制作了一个佛法大纲。每个佛教宗派都有自 己的判教观。 天台宗的判教是智者大师创制的,他根据《法华经》、《大方广佛华严 经》、《大般涅架经》等经典,把世尊的说法判为“五时八教”。 ◆五时说法 智者大师认为,世尊一生的说法分为五个阶段: 第一时是华严时。世尊成道后,在最初的三七日中对四十一位法身大 菩萨以及上根利智者讲《大方广佛华严经》,讲最精深的佛法。小乘之人听 不懂如此精深的佛法,如聋如哑,所以还要有后面的其他说法。这时的佛 法就像刚刚挤出的牛乳的味道。 第二时为阿含时,又叫鹿苑时。世尊用了十二年时间,在鹿野苑为钝 根之人说四部《阿含经》,从最基本的教法说起。此时如由乳制成的奶酪的 味道。 第三时为方等时。在说完阿含诸经之后的八年间,世尊广说《维摩经》、 《楞严经》、《楞伽经》、《胜握经》等方等经典,弹偏斥小,叹大褒圆,让小 乘之人耻小慕大。这里就像用奶酪加工而成的生酥的味道。 第四时为般若时。说般若类诸经的时间最长,为二十二年。说明诸法 皆空,小大不二之理,融合大小乘于一味,破斥其对大小乘的分别偏执。这 里就如生酥制成熟酥后的味道。 第五时是法华涅槃时。世尊在最后的八年里说《法华经》,开权显实, 会三乘归于一乘,开示出世本怀,并为弟子们授记。又用了一日一夜说《涅 槃经》,此时就像成熟了的醍醐之味