例如饮水中氟化物的卫生标准,就是通过现场流行病学调查,根据饮水含氟量与 斑釉发病率的关系而确定不得超过 1.0mg/L( 适宜浓度为 0.5~1.0mg/L)。 (二)有害物质在环境中稳定性的研究 有害物质的稳定性是指该物质在环境中消失的速度和蓄积性的大小。稳定性 强的有害物质污染环境后影响时间长,污染范围广,易于造成严重的危害。 如 农药 DDT 在土壤中分解 50%约需 3 年;汞、镉等重金属污染地面水和土壤后, 可在水体底质和土壤中长期蓄积,并可在鱼类或作物中富集而危害健康,故在制 订此类有害物质卫生标准时,应将安全系数适当加大。研究有害物质的稳定性, 是为了研究该物质卫生标准时确定现场样品的采集、保存、运输和检验方法,配 制该物质溶液及使用期限以及动物实验染毒方式等。不稳定的物质,如易挥发或 分解等,应即时采集现场样品,密封保存、运输,并即时进行检测。在各项实验 中应新鲜配制该物质的溶液,在动物经口染毒时应用灌胃法,而不用饲入法。 稳定性的研究,通常将蒸馏水配制数种有害物质浓度的水溶液,分别置于大 小相同的玻璃容器内,在一定温度下放置不同时间后测定各溶液的浓度,计算该 物质在水中消失的速度。 (三)有害物质对大气和地面水感观性状影响的研究 某些有害物质污染环境后,可使大气和水的感观性状恶化,从而对人体产生 不良影响。为此,应确定环境中有害物质对眼睛、口腔、上呼吸道粘膜的刺激作 用阈,嗅、味及呈色阈浓度,以便为制订最高容许浓度,提供对感官影响的依据。 大气中某些有害物质能在短时间内对眼睛和上呼吸道粘膜产生刺激作用(如 流泪、咳嗽等)和产生异常气味,因此制订一次最高容许浓度时必须测定嗅觉阈 或刺激作用阈。其方法应在确保受试者安全的条件下,在实验室内,用特殊装置, 直接对健康、嗅觉功能正常的人进行测定,并以大多数受试者的阈值作为依据。 有害物质在水体中嗅觉和味觉阈的测定应在无嗅室内进行,受试者记录试样 嗅、味强度级,共分 6 级:O 级── 无臭、无味;1 级── 化验员或经训练后的 人能察觉的浓度; 2 级── 一般人注意时能察觉的浓度;3 级──易于察觉;4 级──发生不愉快感觉; 5 级── 强烈异臭和异味。 测定每天进行一次,重复多次后,经统计处理,分别计算出一级和二级臭和 味的平均浓度,并取其 95%可信限下限值作为嗅、味阈浓度。 水的呈色阈浓度的测定是将有色物质,配成水溶液,按倍数稀释法依次递减 配成系列溶液,分别装于 50ml 比色管内,加至 10cm 高度,自管口向下垂直观察 颜色,以蒸馏水为对照,以不呈色的浓度为无异色的阈浓度。 (四)有害物质对地面水自净过程影响的研究

例如饮水中氟化物的卫生标准,就是通过现场流行病学调查,根据饮水含氟量与 斑釉发病率的关系而确定不得超过 1.0mg/L( 适宜浓度为 0.5~1.0mg/L)。 (二)有害物质在环境中稳定性的研究 有害物质的稳定性是指该物质在环境中消失的速度和蓄积性的大小。稳定性 强的有害物质污染环境后影响时间长,污染范围广,易于造成严重的危害。 如 农药 DDT 在土壤中分解 50%约需 3 年;汞、镉等重金属污染地面水和土壤后, 可在水体底质和土壤中长期蓄积,并可在鱼类或作物中富集而危害健康,故在制 订此类有害物质卫生标准时,应将安全系数适当加大。研究有害物质的稳定性, 是为了研究该物质卫生标准时确定现场样品的采集、保存、运输和检验方法,配 制该物质溶液及使用期限以及动物实验染毒方式等。不稳定的物质,如易挥发或 分解等,应即时采集现场样品,密封保存、运输,并即时进行检测。在各项实验 中应新鲜配制该物质的溶液,在动物经口染毒时应用灌胃法,而不用饲入法。 稳定性的研究,通常将蒸馏水配制数种有害物质浓度的水溶液,分别置于大 小相同的玻璃容器内,在一定温度下放置不同时间后测定各溶液的浓度,计算该 物质在水中消失的速度。 (三)有害物质对大气和地面水感观性状影响的研究 某些有害物质污染环境后,可使大气和水的感观性状恶化,从而对人体产生 不良影响。为此,应确定环境中有害物质对眼睛、口腔、上呼吸道粘膜的刺激作 用阈,嗅、味及呈色阈浓度,以便为制订最高容许浓度,提供对感官影响的依据。 大气中某些有害物质能在短时间内对眼睛和上呼吸道粘膜产生刺激作用(如 流泪、咳嗽等)和产生异常气味,因此制订一次最高容许浓度时必须测定嗅觉阈 或刺激作用阈。其方法应在确保受试者安全的条件下,在实验室内,用特殊装置, 直接对健康、嗅觉功能正常的人进行测定,并以大多数受试者的阈值作为依据。 有害物质在水体中嗅觉和味觉阈的测定应在无嗅室内进行,受试者记录试样 嗅、味强度级,共分 6 级:O 级── 无臭、无味;1 级── 化验员或经训练后的 人能察觉的浓度; 2 级── 一般人注意时能察觉的浓度;3 级──易于察觉;4 级──发生不愉快感觉; 5 级── 强烈异臭和异味。 测定每天进行一次,重复多次后,经统计处理,分别计算出一级和二级臭和 味的平均浓度,并取其 95%可信限下限值作为嗅、味阈浓度。 水的呈色阈浓度的测定是将有色物质,配成水溶液,按倍数稀释法依次递减 配成系列溶液,分别装于 50ml 比色管内,加至 10cm 高度,自管口向下垂直观察 颜色,以蒸馏水为对照,以不呈色的浓度为无异色的阈浓度。 (四)有害物质对地面水自净过程影响的研究

正常情况下地面水通过物理、化学、微生物的作用,可使污染物分解、转化 为其他物质,从而消除污染,达到自净的目的。当污染严重时,有害物质可对微 生物的生长和繁殖产生抑制作用,从而阻碍自净过程的进行。因此,进行有害物 质对地面水自净过程影响的研究,就是为了提出影响生态平衡的阈浓度,以达到 保护环境的目的。 研究有害物质对地面水自净过程影响的方法,可以用生化需氧量的变化,或 观察氨化或硝化过程的影响来测定。 1.生化需氧量试验 将自来水充分暴气脱氯后,静置一夜,加入适量生活污水,混匀后用磷酸盐缓冲 液将 pH 调至 7.0~7.4。用此水配制各浓度的有害物质溶液。每一浓度溶液分装 至六个溶解氧瓶中,并设对照组。立即测定每一浓度中一瓶的水中溶解氧,其余 放入 20℃恒温箱内,并分别于 1、2、3、4、5 日各取出一瓶测水中溶解氧,计 算生化需氧量,如此重复实验数次,以抑制生化需氧量 15~20%的有害物质浓 度作为阈浓度。例如含磷农药 M-81(1.0、5.0、10.0mg/L)对地面水自净过程影 响试验结果见图 7-2。从图中可知,当含磷农药 M-81 浓度为 1.0mg/L 时,对水 的生化需氧量略有增高;5.0mg/L 时稍有抑制(5 日约 5%),10mg/L 时,抑制比 较明显(三日约 15%,五日约 10%),故以 10mg/L,作为其影响地面水自净过程 的阈浓度。 有机性有害物质,由于本身在水中易被分解也可消耗水中的溶解氧,因而使水的 生化需氧量明显增加,对该类物质则应从保证地面水中溶解氧和生化需氧量的卫 生要求出发来限制其排放。在研究中,只能提供增加生化需氧量的资料,而不直 接规定其限制浓度。某些有机性有害物质,在低浓度时由于自身分解而使水的生 化需氧量增加,高浓度时则表现出对水的生化需氧量的抑制,并且往往前期生化 需氧量被抑制,而后期抑制作用消失。如乙醛、巴豆醛等。确定这类物质的阈浓 度,应视其消耗水中溶解氧值和产生抑制作用的浓度大小而定。 2.硝化过程影响试验 用含有适量生活污水的脱氯自来水配制不同浓度的有害物质溶液,并留一份作空 白对照,分别置于大小相同的玻璃缸内,在室温下放置,每天测定 水的“三氮”(氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮)含量。共测定 10~15 天。根据测定 结果分析“三氮”变化规律,找出影响硝化过程正常进行的阈浓度。 比较影响地面水自净过程各项试验的阈浓度,取其最低者作为防止地面水自净 过程受影响的限制浓度。 (五)卫生毒理学实验研究

正常情况下地面水通过物理、化学、微生物的作用,可使污染物分解、转化 为其他物质,从而消除污染,达到自净的目的。当污染严重时,有害物质可对微 生物的生长和繁殖产生抑制作用,从而阻碍自净过程的进行。因此,进行有害物 质对地面水自净过程影响的研究,就是为了提出影响生态平衡的阈浓度,以达到 保护环境的目的。 研究有害物质对地面水自净过程影响的方法,可以用生化需氧量的变化,或 观察氨化或硝化过程的影响来测定。 1.生化需氧量试验 将自来水充分暴气脱氯后,静置一夜,加入适量生活污水,混匀后用磷酸盐缓冲 液将 pH 调至 7.0~7.4。用此水配制各浓度的有害物质溶液。每一浓度溶液分装 至六个溶解氧瓶中,并设对照组。立即测定每一浓度中一瓶的水中溶解氧,其余 放入 20℃恒温箱内,并分别于 1、2、3、4、5 日各取出一瓶测水中溶解氧,计 算生化需氧量,如此重复实验数次,以抑制生化需氧量 15~20%的有害物质浓 度作为阈浓度。例如含磷农药 M-81(1.0、5.0、10.0mg/L)对地面水自净过程影 响试验结果见图 7-2。从图中可知,当含磷农药 M-81 浓度为 1.0mg/L 时,对水 的生化需氧量略有增高;5.0mg/L 时稍有抑制(5 日约 5%),10mg/L 时,抑制比 较明显(三日约 15%,五日约 10%),故以 10mg/L,作为其影响地面水自净过程 的阈浓度。 有机性有害物质,由于本身在水中易被分解也可消耗水中的溶解氧,因而使水的 生化需氧量明显增加,对该类物质则应从保证地面水中溶解氧和生化需氧量的卫 生要求出发来限制其排放。在研究中,只能提供增加生化需氧量的资料,而不直 接规定其限制浓度。某些有机性有害物质,在低浓度时由于自身分解而使水的生 化需氧量增加,高浓度时则表现出对水的生化需氧量的抑制,并且往往前期生化 需氧量被抑制,而后期抑制作用消失。如乙醛、巴豆醛等。确定这类物质的阈浓 度,应视其消耗水中溶解氧值和产生抑制作用的浓度大小而定。 2.硝化过程影响试验 用含有适量生活污水的脱氯自来水配制不同浓度的有害物质溶液,并留一份作空 白对照,分别置于大小相同的玻璃缸内,在室温下放置,每天测定 水的“三氮”(氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮)含量。共测定 10~15 天。根据测定 结果分析“三氮”变化规律,找出影响硝化过程正常进行的阈浓度。 比较影响地面水自净过程各项试验的阈浓度,取其最低者作为防止地面水自净 过程受影响的限制浓度。 (五)卫生毒理学实验研究

卫生毒理学实验研究主要是通过动物实验,来研究环境中有害物质在实验动物体 内的转归、毒效应、毒作用机理,以及剂量 反应特征,从而探索该毒物对实验 动物的有害阈剂量和最大无作用剂量(阈下剂量),为制订该物质的环境卫生标准 提供依据。 卫生毒理学实验一般包括急性毒性、亚急性毒性(包括蓄积性和耐受性)、亚 慢性和慢性毒性试验。上述试验的主要区别在于染毒时间、染毒剂量不同,而且 由于实验目的不同在选择和运用观察指标的广度和深度方面存在着差异。从环境 毒理学角度看,慢性毒性试验占有重要地位,它对评价环境中有害物质对机体作 用的的慢性危害及制订该有害物质卫生标准等方面均具有重要意义。但是急性、 亚急性和亚慢性毒性试验又是慢性毒性试验必要的基础,它们对慢性试验的设计 和进行可提供重要资料。对疑有特殊毒性的有害物质还需进行致突变、致癌和致 畸试验,以观察其远期危害作用。 通过卫生毒理学试验,可求出各项毒性指标的阈浓度,为制订卫生标准提供 毒作用方面的依据,有害物质的最高容许浓度与其它毒性指标的关系如图 8-3 所示。 在进行动物毒性试验前需收集受试物的化学结构和理化特性等方面的资料, 如结构式、分子式、分子量、比重、沸点、熔点、溶解度以及在环境中的稳定性 等。因为这些因素对其毒作用有着不同程度的影响。此外,了解受试物在环境中 的实测浓度和接触方式,对实验设计也有一定意义。 由于在动物实验中能严格控制染毒剂量(浓度)、途径和持续时间,避免其他 混杂物质的干扰,以及能保持环境条件的相对稳定。因而能较正确地观察到相同 时间内,不同剂量的有害物质与机体反应之间的关系,即剂量 反应关系。同时 通过各种生理、生化指标的测定,毒物在动物体内的代谢转归及病理学检查,有 利于阐明受试物的毒作用特点和机理。此外,通过对受试物的特殊毒作用试验, 可以预测其对人体的远期危害作用。这些都是临床、流行病学调查所不易发现和 确定的。 但另一方面,动物试验也有一定的局限性,例如由于实验动物种属、品系、 年龄等不同而带来对受试物敏感性的差异,人与动物寿命及生物学反应性的差 异,以及不能获得对有害物质感觉反应(色、嗅、味等)方面的资料。因此在设计 动物实验时,应尽可能选择受试物在体内的毒性反应和代谢特点和人体近似的动 物。最常用哺乳动物,最好能包括啮齿类和非啮齿类动物。即使如此,在应用动 物实验结果外推到人时,仍应十分慎重,在可能条件下应结合人群流行病学调查 资料进行综合分析,以便对其毒性作出全面的评价。 1.急性毒性试验(acute toxicity test) 是研究毒物大剂量一次染毒或 24 小时内多次染毒动物后所引起的毒作用试验。 其目的是在短期内了解该物质的毒性大小和特点,并为进一步开展其他毒性试验 提供设计依据。急性毒性试验可分为急性致死毒性试验和急性非致死毒性试验

卫生毒理学实验研究主要是通过动物实验,来研究环境中有害物质在实验动物体 内的转归、毒效应、毒作用机理,以及剂量 反应特征,从而探索该毒物对实验 动物的有害阈剂量和最大无作用剂量(阈下剂量),为制订该物质的环境卫生标准 提供依据。 卫生毒理学实验一般包括急性毒性、亚急性毒性(包括蓄积性和耐受性)、亚 慢性和慢性毒性试验。上述试验的主要区别在于染毒时间、染毒剂量不同,而且 由于实验目的不同在选择和运用观察指标的广度和深度方面存在着差异。从环境 毒理学角度看,慢性毒性试验占有重要地位,它对评价环境中有害物质对机体作 用的的慢性危害及制订该有害物质卫生标准等方面均具有重要意义。但是急性、 亚急性和亚慢性毒性试验又是慢性毒性试验必要的基础,它们对慢性试验的设计 和进行可提供重要资料。对疑有特殊毒性的有害物质还需进行致突变、致癌和致 畸试验,以观察其远期危害作用。 通过卫生毒理学试验,可求出各项毒性指标的阈浓度,为制订卫生标准提供 毒作用方面的依据,有害物质的最高容许浓度与其它毒性指标的关系如图 8-3 所示。 在进行动物毒性试验前需收集受试物的化学结构和理化特性等方面的资料, 如结构式、分子式、分子量、比重、沸点、熔点、溶解度以及在环境中的稳定性 等。因为这些因素对其毒作用有着不同程度的影响。此外,了解受试物在环境中 的实测浓度和接触方式,对实验设计也有一定意义。 由于在动物实验中能严格控制染毒剂量(浓度)、途径和持续时间,避免其他 混杂物质的干扰,以及能保持环境条件的相对稳定。因而能较正确地观察到相同 时间内,不同剂量的有害物质与机体反应之间的关系,即剂量 反应关系。同时 通过各种生理、生化指标的测定,毒物在动物体内的代谢转归及病理学检查,有 利于阐明受试物的毒作用特点和机理。此外,通过对受试物的特殊毒作用试验, 可以预测其对人体的远期危害作用。这些都是临床、流行病学调查所不易发现和 确定的。 但另一方面,动物试验也有一定的局限性,例如由于实验动物种属、品系、 年龄等不同而带来对受试物敏感性的差异,人与动物寿命及生物学反应性的差 异,以及不能获得对有害物质感觉反应(色、嗅、味等)方面的资料。因此在设计 动物实验时,应尽可能选择受试物在体内的毒性反应和代谢特点和人体近似的动 物。最常用哺乳动物,最好能包括啮齿类和非啮齿类动物。即使如此,在应用动 物实验结果外推到人时,仍应十分慎重,在可能条件下应结合人群流行病学调查 资料进行综合分析,以便对其毒性作出全面的评价。 1.急性毒性试验(acute toxicity test) 是研究毒物大剂量一次染毒或 24 小时内多次染毒动物后所引起的毒作用试验。 其目的是在短期内了解该物质的毒性大小和特点,并为进一步开展其他毒性试验 提供设计依据。急性毒性试验可分为急性致死毒性试验和急性非致死毒性试验

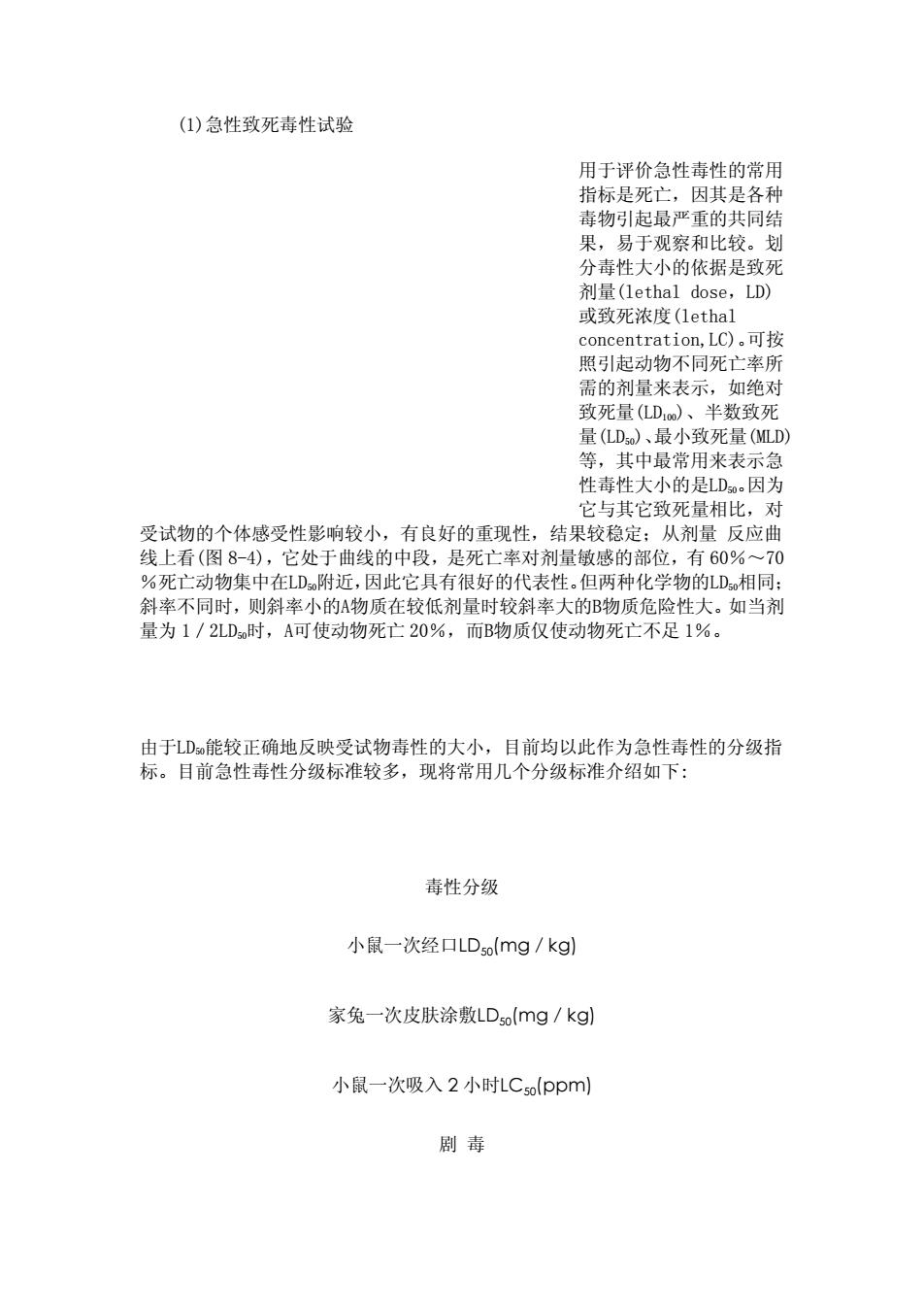

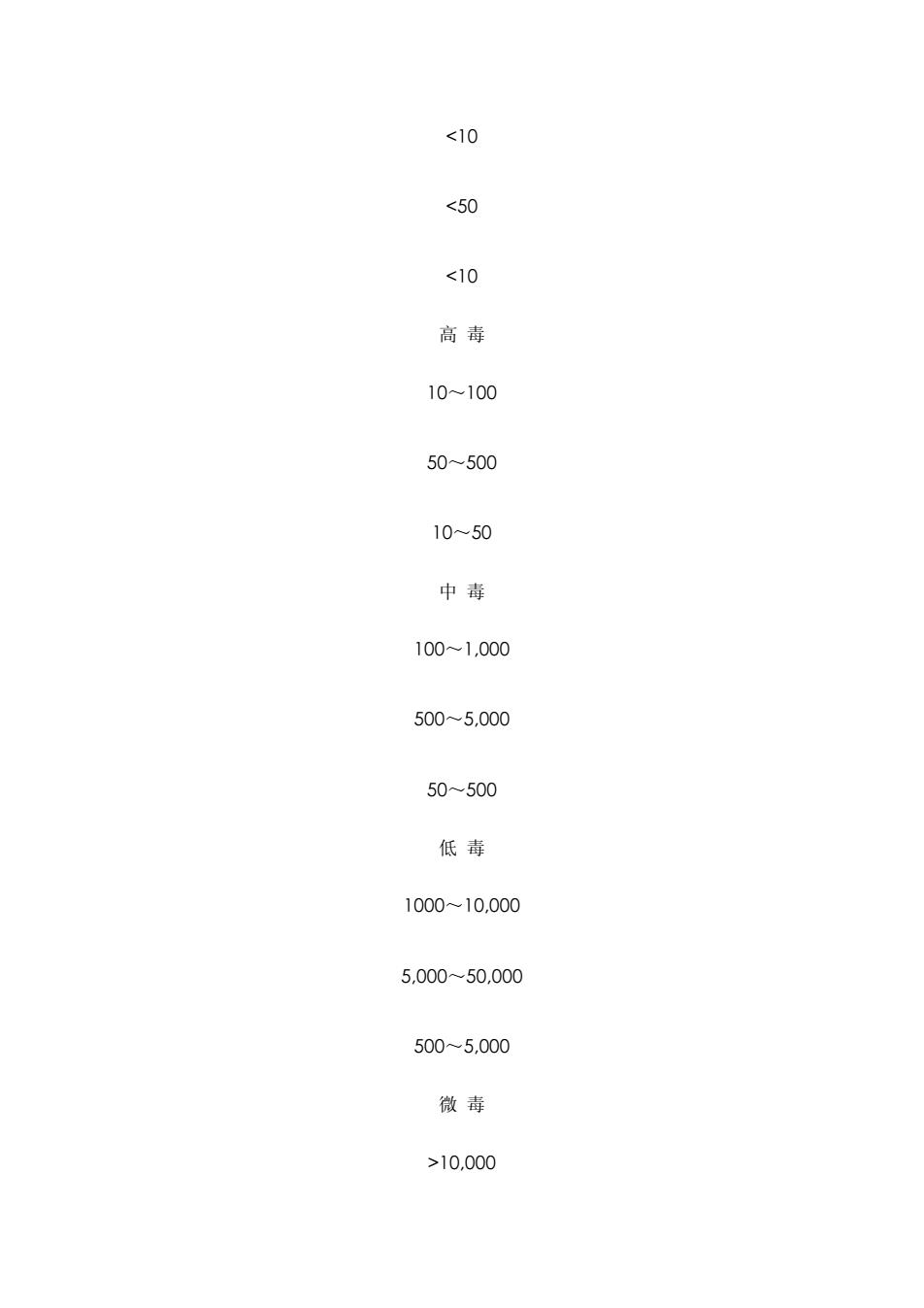

(1)急性致死毒性试验 用于评价急性毒性的常用 指标是死亡,因其是各种 毒物引起最严重的共同结 果,易于观察和比较。划 分毒性大小的依据是致死 剂量(lethal dose,L 或致死浓度(lethal concentra 照引起动物不同死亡率所 需的剂量来表示,如绝对 致死量(LD D) tion,LC)。可按 ) 由于LD50能较正确地反映受试物毒性的大小,目前均以此作为急性毒性的分级指 毒性分级 小鼠一次经口LD50(mg/kg) 家兔一次皮肤涂敷LD50(mg/kg) 小鼠一次吸入 2 小时LC50(ppm) 剧 毒 100)、半数致死 量(LD50)、最小致死量(MLD 等,其中最常用来表示急 性毒性大小的是LD50。因为 它与其它致死量相比,对 受试物的个体感受性影响较小,有良好的重现性,结果较稳定;从剂量 反应曲 线上看(图 8-4),它处于曲线的中段,是死亡率对剂量敏感的部位,有 60%~70 %死亡动物集中在LD50附近,因此它具有很好的代表性。但两种化学物的LD50相同; 斜率不同时,则斜率小的A物质在较低剂量时较斜率大的B物质危险性大。如当剂 量为 1/2LD50时,A可使动物死亡 20%,而B物质仅使动物死亡不足 1%。 标。目前急性毒性分级标准较多,现将常用几个分级标准介绍如下:

(1)急性致死毒性试验 用于评价急性毒性的常用 指标是死亡,因其是各种 毒物引起最严重的共同结 果,易于观察和比较。划 分毒性大小的依据是致死 剂量(lethal dose,L 或致死浓度(lethal concentra 照引起动物不同死亡率所 需的剂量来表示,如绝对 致死量(LD D) tion,LC)。可按 ) 由于LD50能较正确地反映受试物毒性的大小,目前均以此作为急性毒性的分级指 毒性分级 小鼠一次经口LD50(mg/kg) 家兔一次皮肤涂敷LD50(mg/kg) 小鼠一次吸入 2 小时LC50(ppm) 剧 毒 100)、半数致死 量(LD50)、最小致死量(MLD 等,其中最常用来表示急 性毒性大小的是LD50。因为 它与其它致死量相比,对 受试物的个体感受性影响较小,有良好的重现性,结果较稳定;从剂量 反应曲 线上看(图 8-4),它处于曲线的中段,是死亡率对剂量敏感的部位,有 60%~70 %死亡动物集中在LD50附近,因此它具有很好的代表性。但两种化学物的LD50相同; 斜率不同时,则斜率小的A物质在较低剂量时较斜率大的B物质危险性大。如当剂 量为 1/2LD50时,A可使动物死亡 20%,而B物质仅使动物死亡不足 1%。 标。目前急性毒性分级标准较多,现将常用几个分级标准介绍如下:

<10 <50 <10 高 毒 10~100 50~500 10~50 中 毒 100~1,000 500~5,000 50~500 低 毒 1000~10,000 5,000~50,000 500~5,000 微 毒 >10,000

<10 <50 <10 高 毒 10~100 50~500 10~50 中 毒 100~1,000 500~5,000 50~500 低 毒 1000~10,000 5,000~50,000 500~5,000 微 毒 >10,000