第二节 环境卫生标准制订的依据、原则和方法 一、制订环境卫生标准的依据和原则 现行环境卫生标准的主要内容是环境中有害物质的限量标准(如地面水或生 活居住区大气中有害物质最高容许浓度)。因此,关于环境卫生标准制订的依据 和原则,也是结合限量标准来阐述的。 限量标准制订的依据就是根据有害物质对机体的最大无作用剂量(或浓度、 强度),亦称阈下剂量(或浓度、强度)或阈值,一般来说,环境中有害物质对机 体的有害作用是有阈值的,即只有当其浓度或强度超过一定限度时,才会对机体 产生有害作用,而且随着有害物质浓度(或强度)的增加,有害作用的严重程度也 随之增强。这就是所谓的剂量效应或反应关系。因此,在研制环境卫生标准时, 关键是通过研究有害物质对机体作用的剂量反应关系,来确定该有害物质的阈值 和最大无作用值。依据此值即可提出最高容许浓度的建议值。 环境中有害物质对人体健康影响往往是多方面的,有直接的,也有间接的, 这就需要确定用哪种有害作用的剂量反应关系来确定作为标准依据的阈值或最 大无作用值。此外,有害物质作用于机体,使人体从最佳健康状态发展到严重的 健康损伤之间,是一个逐步发展过程,表现为一个连续作用谱带,即由未觉察到 的反应,经过代偿或耐受阶段,到出现早期可观察到的可疑健康影响,然后发展 到无可争辩的健康损害(如明显疾病、 劳动能力丧失,甚至死亡)。在这健康损 伤过程中,选择哪一阶段作为健康损伤的指标,这是确定对健康直接影响的阈值 的关键问题。以早期改变为指标研究出的阈值,就比用晚期改变为指标得出的阈 值要低,因此所提出的最高容许浓度值就会较低,即要求更为严格。 不同国家的学者对健康损伤过程中选择哪一阶段代表损害的看法是不同的, 美国学者认为代偿功能是机体的一种健康反应,是机体的正常保护功能,属于正 常范围,所以一些生理、生化的适应性变化不属于健康损害,以出现明显早期中 毒症状的阈浓度为制订标准的依据。前苏联学者则不允许有代偿性改变,认为代 偿性反应是潜在病理状态,而以发现任何正常改变,就认为存在对健康的潜在危 害。因此,在研究环境卫生标准时,比较偏重于采用行为、条件反射或其它敏感 指标。近年来,由于各国的频繁交流,在标准的依据和研究方法上要求统一的趋 势,为此世界卫生组织于 1963 年 10 月在日内瓦召开的区域性大气质量标准和研 究方法讨论会上,提出了大气卫生标准的四级要求,作为各国制订环境卫生标准 的参考依据。 第一级:在小于此种浓度和接触时间内,根据现有的知识,不会观察到直接 或间接的反应(包括反射性和保护性反应)。 第二级:在大于此种浓度和接触时间内,对人的感觉器官有刺激,对某些植 物有损害或对环境产生其他有害作用

第二节 环境卫生标准制订的依据、原则和方法 一、制订环境卫生标准的依据和原则 现行环境卫生标准的主要内容是环境中有害物质的限量标准(如地面水或生 活居住区大气中有害物质最高容许浓度)。因此,关于环境卫生标准制订的依据 和原则,也是结合限量标准来阐述的。 限量标准制订的依据就是根据有害物质对机体的最大无作用剂量(或浓度、 强度),亦称阈下剂量(或浓度、强度)或阈值,一般来说,环境中有害物质对机 体的有害作用是有阈值的,即只有当其浓度或强度超过一定限度时,才会对机体 产生有害作用,而且随着有害物质浓度(或强度)的增加,有害作用的严重程度也 随之增强。这就是所谓的剂量效应或反应关系。因此,在研制环境卫生标准时, 关键是通过研究有害物质对机体作用的剂量反应关系,来确定该有害物质的阈值 和最大无作用值。依据此值即可提出最高容许浓度的建议值。 环境中有害物质对人体健康影响往往是多方面的,有直接的,也有间接的, 这就需要确定用哪种有害作用的剂量反应关系来确定作为标准依据的阈值或最 大无作用值。此外,有害物质作用于机体,使人体从最佳健康状态发展到严重的 健康损伤之间,是一个逐步发展过程,表现为一个连续作用谱带,即由未觉察到 的反应,经过代偿或耐受阶段,到出现早期可观察到的可疑健康影响,然后发展 到无可争辩的健康损害(如明显疾病、 劳动能力丧失,甚至死亡)。在这健康损 伤过程中,选择哪一阶段作为健康损伤的指标,这是确定对健康直接影响的阈值 的关键问题。以早期改变为指标研究出的阈值,就比用晚期改变为指标得出的阈 值要低,因此所提出的最高容许浓度值就会较低,即要求更为严格。 不同国家的学者对健康损伤过程中选择哪一阶段代表损害的看法是不同的, 美国学者认为代偿功能是机体的一种健康反应,是机体的正常保护功能,属于正 常范围,所以一些生理、生化的适应性变化不属于健康损害,以出现明显早期中 毒症状的阈浓度为制订标准的依据。前苏联学者则不允许有代偿性改变,认为代 偿性反应是潜在病理状态,而以发现任何正常改变,就认为存在对健康的潜在危 害。因此,在研究环境卫生标准时,比较偏重于采用行为、条件反射或其它敏感 指标。近年来,由于各国的频繁交流,在标准的依据和研究方法上要求统一的趋 势,为此世界卫生组织于 1963 年 10 月在日内瓦召开的区域性大气质量标准和研 究方法讨论会上,提出了大气卫生标准的四级要求,作为各国制订环境卫生标准 的参考依据。 第一级:在小于此种浓度和接触时间内,根据现有的知识,不会观察到直接 或间接的反应(包括反射性和保护性反应)。 第二级:在大于此种浓度和接触时间内,对人的感觉器官有刺激,对某些植 物有损害或对环境产生其他有害作用

第三级:在大于此种浓度和接触时间时,可使人的生理功能发生障碍和衰退,引 起慢性疾病和缩短寿命。 第四级:在大于此种浓度和接触时间时,可使对污染物敏感的人发生急性中 毒或死亡。 按照上述分级,我国大气和水质卫生标准基本上属于一级,有部 分介于一、二级之间。也就是说,我国卫生标准中规定的最高容许浓度,是指在 该浓度下根据现有的知识,不会观察到直接或间接的反应,不会发生任何偏离正 常生理反应范围的改变。最高容许浓度是相对的,因为随着医学科学技术的发展, 一些现在观察不到的反应,也许将来可检出,当然最高容许浓度也将随之修改。 制订环境卫生标准是一项政策性和技术性很强的工作,要求过严会造成不必 要的损失,过宽又会造成人民健康的损害。因此,在制订标准时不仅要充分考虑 卫生基准资料,还应考虑到社会、经济、技术等方面的条件。目前我国制订卫生 标准的总原则是: 卫生上安全可靠,技术上可行,经济上合理。其目的是使卫生 标准既有充分的科学依据,能够起到保护环境和人民健康的作用,又能适合我国 经济技术水平,经过努力能付诸实施,从而使卫生标准工作更好地为促进我国社 会主义经济建设,为实现“四个现代化”服务。我国环境卫生标准制订的具体原 则是: 1.不引起急性或慢性中毒及潜在的远期危害(致癌、致畸、致突变作用) 大气、水的卫生标准应保障居民不发生急性或慢性中毒或其它一些非特异性疾 患。由于环境中的污染物极其复杂,且有污染物浓度低、作用时间长、影响范围 广等特点,故应考虑到受保护的居民包括老、幼、病、弱及居民日夜呼吸和长期 饮用等特点。 环境中某些有害物质对人体具有远期危害(致癌、致畸、致突变作用),现已 日益引起科学界的重视,且已在制订卫生标准的过程中开展这方面的研究,以防 止对人体健康产生远期的潜在影响,使所制订的标准具有更为积极的预防作用。 2.对主观感觉无不良影响 大气、水中有害物质的最高容许浓度应低于眼睛、鼻、口腔、上呼吸道粘膜的 感觉阈或刺激作用阈,在此种浓度下人们感觉不到明显的异嗅、异味、异色和不 良的刺激。 研究证明,不良的气体长期作用和刺激,能反射性地引起人体生理功能,甚 至某些病理改变。水的感觉性状不良(如有色、浑浊、异嗅、异味等 ),可使 人产生厌恶感,影响食欲,抑制胃液分泌等。某些有害气体如二氧化硫相当于嗅 觉阈浓度时,对人体长期作用后可引起慢性支气管炎等。 3.对人体健康无间接影响 在制订环境卫生标准时,我们不但要考虑某些环境因素对人体健康所产生的直接 作用,而且要考虑它们可能会恶化生活卫生条件,而对人体健康产生间接影响

第三级:在大于此种浓度和接触时间时,可使人的生理功能发生障碍和衰退,引 起慢性疾病和缩短寿命。 第四级:在大于此种浓度和接触时间时,可使对污染物敏感的人发生急性中 毒或死亡。 按照上述分级,我国大气和水质卫生标准基本上属于一级,有部 分介于一、二级之间。也就是说,我国卫生标准中规定的最高容许浓度,是指在 该浓度下根据现有的知识,不会观察到直接或间接的反应,不会发生任何偏离正 常生理反应范围的改变。最高容许浓度是相对的,因为随着医学科学技术的发展, 一些现在观察不到的反应,也许将来可检出,当然最高容许浓度也将随之修改。 制订环境卫生标准是一项政策性和技术性很强的工作,要求过严会造成不必 要的损失,过宽又会造成人民健康的损害。因此,在制订标准时不仅要充分考虑 卫生基准资料,还应考虑到社会、经济、技术等方面的条件。目前我国制订卫生 标准的总原则是: 卫生上安全可靠,技术上可行,经济上合理。其目的是使卫生 标准既有充分的科学依据,能够起到保护环境和人民健康的作用,又能适合我国 经济技术水平,经过努力能付诸实施,从而使卫生标准工作更好地为促进我国社 会主义经济建设,为实现“四个现代化”服务。我国环境卫生标准制订的具体原 则是: 1.不引起急性或慢性中毒及潜在的远期危害(致癌、致畸、致突变作用) 大气、水的卫生标准应保障居民不发生急性或慢性中毒或其它一些非特异性疾 患。由于环境中的污染物极其复杂,且有污染物浓度低、作用时间长、影响范围 广等特点,故应考虑到受保护的居民包括老、幼、病、弱及居民日夜呼吸和长期 饮用等特点。 环境中某些有害物质对人体具有远期危害(致癌、致畸、致突变作用),现已 日益引起科学界的重视,且已在制订卫生标准的过程中开展这方面的研究,以防 止对人体健康产生远期的潜在影响,使所制订的标准具有更为积极的预防作用。 2.对主观感觉无不良影响 大气、水中有害物质的最高容许浓度应低于眼睛、鼻、口腔、上呼吸道粘膜的 感觉阈或刺激作用阈,在此种浓度下人们感觉不到明显的异嗅、异味、异色和不 良的刺激。 研究证明,不良的气体长期作用和刺激,能反射性地引起人体生理功能,甚 至某些病理改变。水的感觉性状不良(如有色、浑浊、异嗅、异味等 ),可使 人产生厌恶感,影响食欲,抑制胃液分泌等。某些有害气体如二氧化硫相当于嗅 觉阈浓度时,对人体长期作用后可引起慢性支气管炎等。 3.对人体健康无间接影响 在制订环境卫生标准时,我们不但要考虑某些环境因素对人体健康所产生的直接 作用,而且要考虑它们可能会恶化生活卫生条件,而对人体健康产生间接影响

例如大气中灰尘浓度高时会降低大气透明度,增加雾的次数,影响太阳辐射,减 少到达地面的紫外线,从而削弱人体抵抗疾病的能力;一些有害气体可危害植物 生长,影响绿化及植物对大气的自净作用,污染环境,影响开窗换气,晾晒衣服 等。 地面水中有害物质到达一定浓度时,可影响水的自净能力,使卫生条件恶化, 影响鱼类生存。因此,从保护环境、维持生态平衡、促进人体健康出发,最高容 许浓度应低于上述各种间接影响的阈浓度。 4.选用最敏感指标 在研究和制订标准时,应从环境中有害物质多方面的有害作用中,选择对人群最 敏感的有害作用,作为该物质的有害作用限制指标,并根据其阈值或最大无作用 值确定最高容许浓度。地面水中砷的最高容许浓度制订,研究结果表明,100mg /L 时不改变水的感官性状;10mg/L 时明显抑制消化过程,但 0. 1mg/L 对天 然水体自净过程无影响;2mg/L 时可引起代谢变化,而 0.1mg/L 时则无任何作 用。由此可见,砷对人体健康的直接影响是最敏感的有害作用,是制订地面水中 砷的卫生标准的有害作用限制指标,根据其最大无作用浓度,加上一倍安全系数, 提出最高容许浓度为 0.05mg/L。 5.技术可行和经济合理 制订卫生标准时,还要考虑技术的可行性和经济的合理性,即采取技术控制措施 (如“三废”排放的控制技术)实现标准的可能性,如果标准订得很严,而目前控 制技术还达不到要求时,这样的标准实际上是行不通的。有的技术虽然可以达到, 但要大量的投资,这就要结合我国的经济状况,权衡各个方面的利弊加以考虑。 此外,还应考虑在贯彻执行标准中,是否有足够灵敏的分析监测方法,可以检出 低于标准限制水平而存在于环境中的有害物质。这一点对是否有可能制订标准, 以及标准的严格程度起很大限制作用。 二、制订环境卫生标准的方法 为了保护居民健康,在制订环境中有害物质的卫生标准时,应根据上述原则, 应用不同指标,从多方面进行研究,以探求对人体健康不产生直接或间接危害的 容许限量。为此,常采用现场流行病学调查和实验研究(包括对有害物质的稳定 性, 对环境感观性状和一般卫生状况影响的研究,以及卫生毒理学实验等)的方 法。 这两种方法是相辅相成的。在实验研究中卫生毒理学实验占有重要地位, 毒理实验一般采用小鼠、大鼠、豚鼠、家兔、狗和猴等作为实验对象。这些动物 对毒物的反应及作用机理,与人比较相近。但动物与人的种属不同,对有害物质 的敏感性及代谢过程也不一致。因此,利用动物实验资料推算到人有一定的局限 性,必须考虑适当的安全系数。但是否符合实际情况,还得通过现场调查,以便 进一步验证和修订该物质的卫生标准。流行病学调查方法应用于制订卫生标准, 还可为实验研究的设计提供必要的资料

例如大气中灰尘浓度高时会降低大气透明度,增加雾的次数,影响太阳辐射,减 少到达地面的紫外线,从而削弱人体抵抗疾病的能力;一些有害气体可危害植物 生长,影响绿化及植物对大气的自净作用,污染环境,影响开窗换气,晾晒衣服 等。 地面水中有害物质到达一定浓度时,可影响水的自净能力,使卫生条件恶化, 影响鱼类生存。因此,从保护环境、维持生态平衡、促进人体健康出发,最高容 许浓度应低于上述各种间接影响的阈浓度。 4.选用最敏感指标 在研究和制订标准时,应从环境中有害物质多方面的有害作用中,选择对人群最 敏感的有害作用,作为该物质的有害作用限制指标,并根据其阈值或最大无作用 值确定最高容许浓度。地面水中砷的最高容许浓度制订,研究结果表明,100mg /L 时不改变水的感官性状;10mg/L 时明显抑制消化过程,但 0. 1mg/L 对天 然水体自净过程无影响;2mg/L 时可引起代谢变化,而 0.1mg/L 时则无任何作 用。由此可见,砷对人体健康的直接影响是最敏感的有害作用,是制订地面水中 砷的卫生标准的有害作用限制指标,根据其最大无作用浓度,加上一倍安全系数, 提出最高容许浓度为 0.05mg/L。 5.技术可行和经济合理 制订卫生标准时,还要考虑技术的可行性和经济的合理性,即采取技术控制措施 (如“三废”排放的控制技术)实现标准的可能性,如果标准订得很严,而目前控 制技术还达不到要求时,这样的标准实际上是行不通的。有的技术虽然可以达到, 但要大量的投资,这就要结合我国的经济状况,权衡各个方面的利弊加以考虑。 此外,还应考虑在贯彻执行标准中,是否有足够灵敏的分析监测方法,可以检出 低于标准限制水平而存在于环境中的有害物质。这一点对是否有可能制订标准, 以及标准的严格程度起很大限制作用。 二、制订环境卫生标准的方法 为了保护居民健康,在制订环境中有害物质的卫生标准时,应根据上述原则, 应用不同指标,从多方面进行研究,以探求对人体健康不产生直接或间接危害的 容许限量。为此,常采用现场流行病学调查和实验研究(包括对有害物质的稳定 性, 对环境感观性状和一般卫生状况影响的研究,以及卫生毒理学实验等)的方 法。 这两种方法是相辅相成的。在实验研究中卫生毒理学实验占有重要地位, 毒理实验一般采用小鼠、大鼠、豚鼠、家兔、狗和猴等作为实验对象。这些动物 对毒物的反应及作用机理,与人比较相近。但动物与人的种属不同,对有害物质 的敏感性及代谢过程也不一致。因此,利用动物实验资料推算到人有一定的局限 性,必须考虑适当的安全系数。但是否符合实际情况,还得通过现场调查,以便 进一步验证和修订该物质的卫生标准。流行病学调查方法应用于制订卫生标准, 还可为实验研究的设计提供必要的资料

近年来,为适应环境化学污染物迅速增多的情况,发展了快速估算法与制订 综合卫生标准的方法。 (一)流行病学调查方法 流行病学调查是研究制订环境卫生标准重要方法之一,它是通过直接调查人 群健康效应,来反应环境中有害物质的危害状况的一种方法,所以其调查结果往 往比动物实验更有意义。但是,由于环境因素和人群的多变性和复杂性,调查中 一些因素有时很难预测和控制,所以流行病学调查不易准确得到剂量 反应方面 的结果。 从因果关系和时间先后来说,流行病学调查可分两类:一类是回顾性调查, 从果求因,即根据已发生的疾病或危害,查明与环境污染的关系;另一类是前瞻 性调查,从因到果,即在一定时期,连续追踪观察污染组与对照组人群各项反应 指标,以期得出对居民健康影响的材料。修订某种物质的卫生标准时,可作回顾 性调查,制订某种物质的卫生标准时,则可根据动物试验结果,作前瞻性调查。 环境污染流行病学调查的主要内容: 1.确定调查区 (1)首先要掌握调查地区的人口学资料、社会经济状况、风俗习惯、工农业 生产情况、饮用水及食物的来源及供应情况,医药卫生条件、以及有无可能影响 调查结果的疾病情况等。 (2)切实掌握环境中被检物质的浓度和动态,以及人群摄入前的可能变化。 (3)环境中除被检物质外,应没有或很少存在其他干扰物质。例如调查硝酸 盐的影响时,就要防止亚硝酸盐的干扰。调查砷的影响时,要避免硒的拮抗作用。 (4)根据环境中有害物质的浓度设置调查区,一般应包括严重污染区,轻度 污染区,以及未受污染的对照区。 2.确定调查对象 (1)首先要选择敏感人群和高危险人群 敏感人群除指那些具有过敏体质、某些遗传缺陷、营养不良、身体健康状况欠佳 外,还与所观察的指标有关,如对苯的敏感性,女性高于男性。又如硝酸盐引起 高铁血红蛋白增高,婴儿比幼儿敏感得多。 高危险人群指的是暴露时间长,暴露量大的人群。例如调查松花江甲基汞污 染对人群健康影响时,渔民就是高危险人群。 (2)要求持续暴露三年以上的人群,因接触有害物质一定时间的人群,一般 说暴露时间越长,危害越大

近年来,为适应环境化学污染物迅速增多的情况,发展了快速估算法与制订 综合卫生标准的方法。 (一)流行病学调查方法 流行病学调查是研究制订环境卫生标准重要方法之一,它是通过直接调查人 群健康效应,来反应环境中有害物质的危害状况的一种方法,所以其调查结果往 往比动物实验更有意义。但是,由于环境因素和人群的多变性和复杂性,调查中 一些因素有时很难预测和控制,所以流行病学调查不易准确得到剂量 反应方面 的结果。 从因果关系和时间先后来说,流行病学调查可分两类:一类是回顾性调查, 从果求因,即根据已发生的疾病或危害,查明与环境污染的关系;另一类是前瞻 性调查,从因到果,即在一定时期,连续追踪观察污染组与对照组人群各项反应 指标,以期得出对居民健康影响的材料。修订某种物质的卫生标准时,可作回顾 性调查,制订某种物质的卫生标准时,则可根据动物试验结果,作前瞻性调查。 环境污染流行病学调查的主要内容: 1.确定调查区 (1)首先要掌握调查地区的人口学资料、社会经济状况、风俗习惯、工农业 生产情况、饮用水及食物的来源及供应情况,医药卫生条件、以及有无可能影响 调查结果的疾病情况等。 (2)切实掌握环境中被检物质的浓度和动态,以及人群摄入前的可能变化。 (3)环境中除被检物质外,应没有或很少存在其他干扰物质。例如调查硝酸 盐的影响时,就要防止亚硝酸盐的干扰。调查砷的影响时,要避免硒的拮抗作用。 (4)根据环境中有害物质的浓度设置调查区,一般应包括严重污染区,轻度 污染区,以及未受污染的对照区。 2.确定调查对象 (1)首先要选择敏感人群和高危险人群 敏感人群除指那些具有过敏体质、某些遗传缺陷、营养不良、身体健康状况欠佳 外,还与所观察的指标有关,如对苯的敏感性,女性高于男性。又如硝酸盐引起 高铁血红蛋白增高,婴儿比幼儿敏感得多。 高危险人群指的是暴露时间长,暴露量大的人群。例如调查松花江甲基汞污 染对人群健康影响时,渔民就是高危险人群。 (2)要求持续暴露三年以上的人群,因接触有害物质一定时间的人群,一般 说暴露时间越长,危害越大

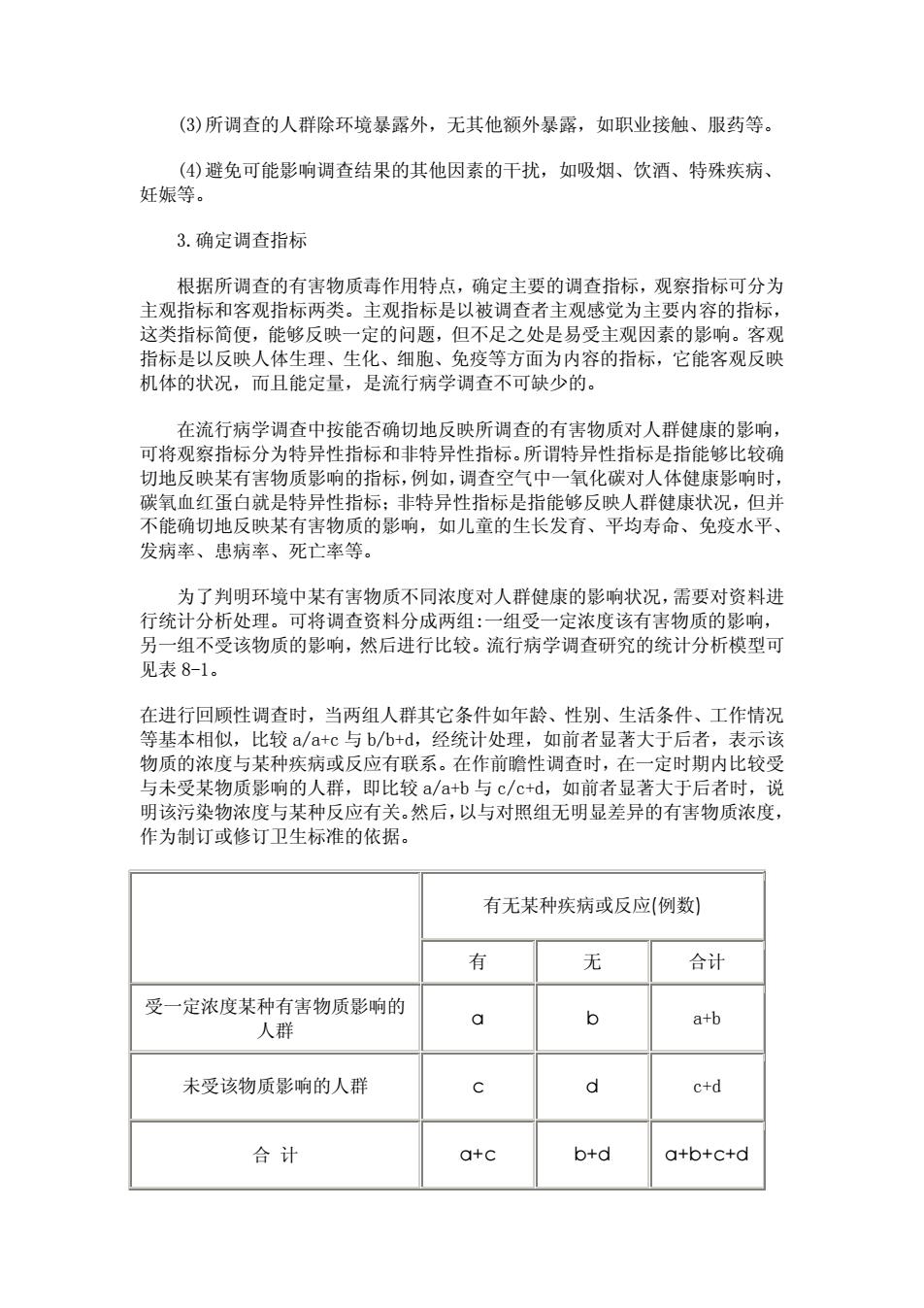

(3)所调查的人群除环境暴露外,无其他额外暴露,如职业接触、服药等。 (4)避免可能影响调查结果的其他因素的干扰,如吸烟、饮酒、特殊疾病、 妊娠等。 3.确定调查指标 根据所调查的有害物质毒作用特点,确定主要的调查指标,观察指标可分为 主观指标和客观指标两类。主观指标是以被调查者主观感觉为主要内容的指标, 这类指标简便,能够反映一定的问题,但不足之处是易受主观因素的影响。客观 指标是以反映人体生理、生化、细胞、免疫等方面为内容的指标,它能客观反映 机体的状况,而且能定量,是流行病学调查不可缺少的。 在流行病学调查中按能否确切地反映所调查的有害物质对人群健康的影响, 可将观察指标分为特异性指标和非特异性指标。所谓特异性指标是指能够比较确 切地反映某有害物质影响的指标,例如,调查空气中一氧化碳对人体健康影响时, 碳氧血红蛋白就是特异性指标;非特异性指标是指能够反映人群健康状况,但并 不能确切地反映某有害物质的影响,如儿童的生长发育、平均寿命、免疫水平、 发病率、患病率、死亡率等。 为了判明环境中某有害物质不同浓度对人群健康的影响状况,需要对资料进 行统计分析处理。可将调查资料分成两组:一组受一定浓度该有害物质的影响, 另一组不受该物质的影响,然后进行比较。流行病学调查研究的统计分析模型可 见表 8-1。 在进行回顾性调查时,当两组人群其它条件如年龄、性别、生活条件、工作情况 等基本相似,比较 a/a+c 与 b/b+d,经统计处理,如前者显著大于后者,表示该 物质的浓度与某种疾病或反应有联系。在作前瞻性调查时,在一定时期内比较受 与未受某物质影响的人群,即比较 a/a+b 与 c/c+d,如前者显著大于后者时,说 明该污染物浓度与某种反应有关。然后,以与对照组无明显差异的有害物质浓度, 作为制订或修订卫生标准的依据。 有无某种疾病或反应(例数) 有 无 合计 受一定浓度某种有害物质影响的 人群 a b a+b 未受该物质影响的人群 c d c+d 合 计 a+c b+d a+b+c+d

(3)所调查的人群除环境暴露外,无其他额外暴露,如职业接触、服药等。 (4)避免可能影响调查结果的其他因素的干扰,如吸烟、饮酒、特殊疾病、 妊娠等。 3.确定调查指标 根据所调查的有害物质毒作用特点,确定主要的调查指标,观察指标可分为 主观指标和客观指标两类。主观指标是以被调查者主观感觉为主要内容的指标, 这类指标简便,能够反映一定的问题,但不足之处是易受主观因素的影响。客观 指标是以反映人体生理、生化、细胞、免疫等方面为内容的指标,它能客观反映 机体的状况,而且能定量,是流行病学调查不可缺少的。 在流行病学调查中按能否确切地反映所调查的有害物质对人群健康的影响, 可将观察指标分为特异性指标和非特异性指标。所谓特异性指标是指能够比较确 切地反映某有害物质影响的指标,例如,调查空气中一氧化碳对人体健康影响时, 碳氧血红蛋白就是特异性指标;非特异性指标是指能够反映人群健康状况,但并 不能确切地反映某有害物质的影响,如儿童的生长发育、平均寿命、免疫水平、 发病率、患病率、死亡率等。 为了判明环境中某有害物质不同浓度对人群健康的影响状况,需要对资料进 行统计分析处理。可将调查资料分成两组:一组受一定浓度该有害物质的影响, 另一组不受该物质的影响,然后进行比较。流行病学调查研究的统计分析模型可 见表 8-1。 在进行回顾性调查时,当两组人群其它条件如年龄、性别、生活条件、工作情况 等基本相似,比较 a/a+c 与 b/b+d,经统计处理,如前者显著大于后者,表示该 物质的浓度与某种疾病或反应有联系。在作前瞻性调查时,在一定时期内比较受 与未受某物质影响的人群,即比较 a/a+b 与 c/c+d,如前者显著大于后者时,说 明该污染物浓度与某种反应有关。然后,以与对照组无明显差异的有害物质浓度, 作为制订或修订卫生标准的依据。 有无某种疾病或反应(例数) 有 无 合计 受一定浓度某种有害物质影响的 人群 a b a+b 未受该物质影响的人群 c d c+d 合 计 a+c b+d a+b+c+d