3.24纵断面设计图 AA 1.公路纵断面设计图 4 装E ,维主安X和日 图3城市路路线断 2城市道路纵断面图 33竖曲线设计 交点称为变 变装直处设置的饭向曲线称为轻曲线。曲线采用二次抛物线。由于在其应用范围内,圆 线与抛物战几乎没有差别,经幽线通常表示成圆曲线的行驶,用圆曲线半径R来表示轻曲线的曲事半径。相邻两坡度线的交角用坡度差“。”表示,技度 角一般较小,可近似地用两城段坡度的代数差表示,即一?一,式中分别为两相邻坡段的坡度值,上坡为正,下坡为负。变拔点在曲线下方,竖 曲线开口向上,称为四形竖曲线,变坡点在曲线上方,竖曲线开口向下,称为凸形竖南线。 凸形竖曲线 h 巴形竖曲线 图36竖曲线示意图 33.1竖曲线的计算 1用二次抛物线作为竖曲线的基本方程式 2竖曲线几何要素计算

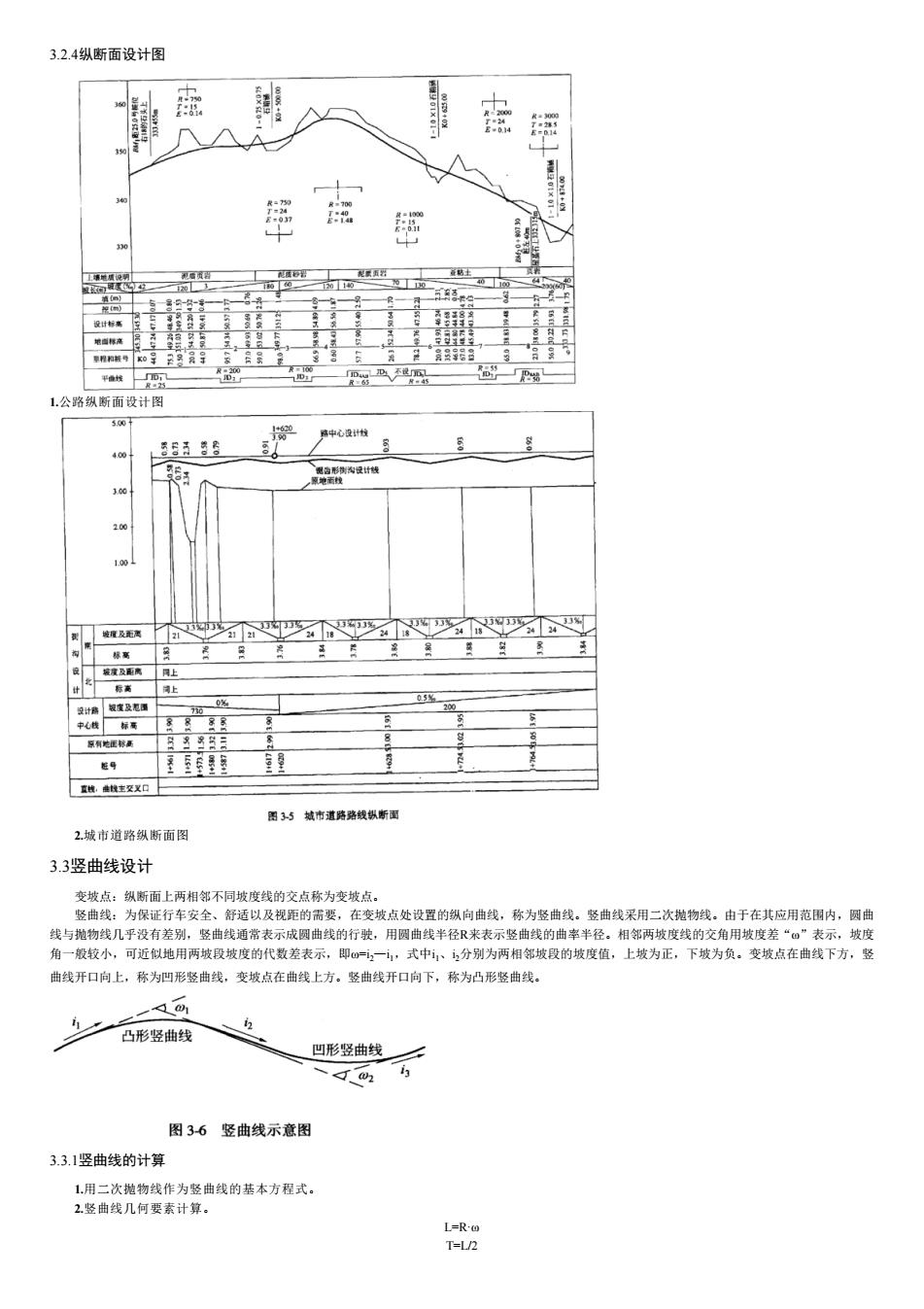

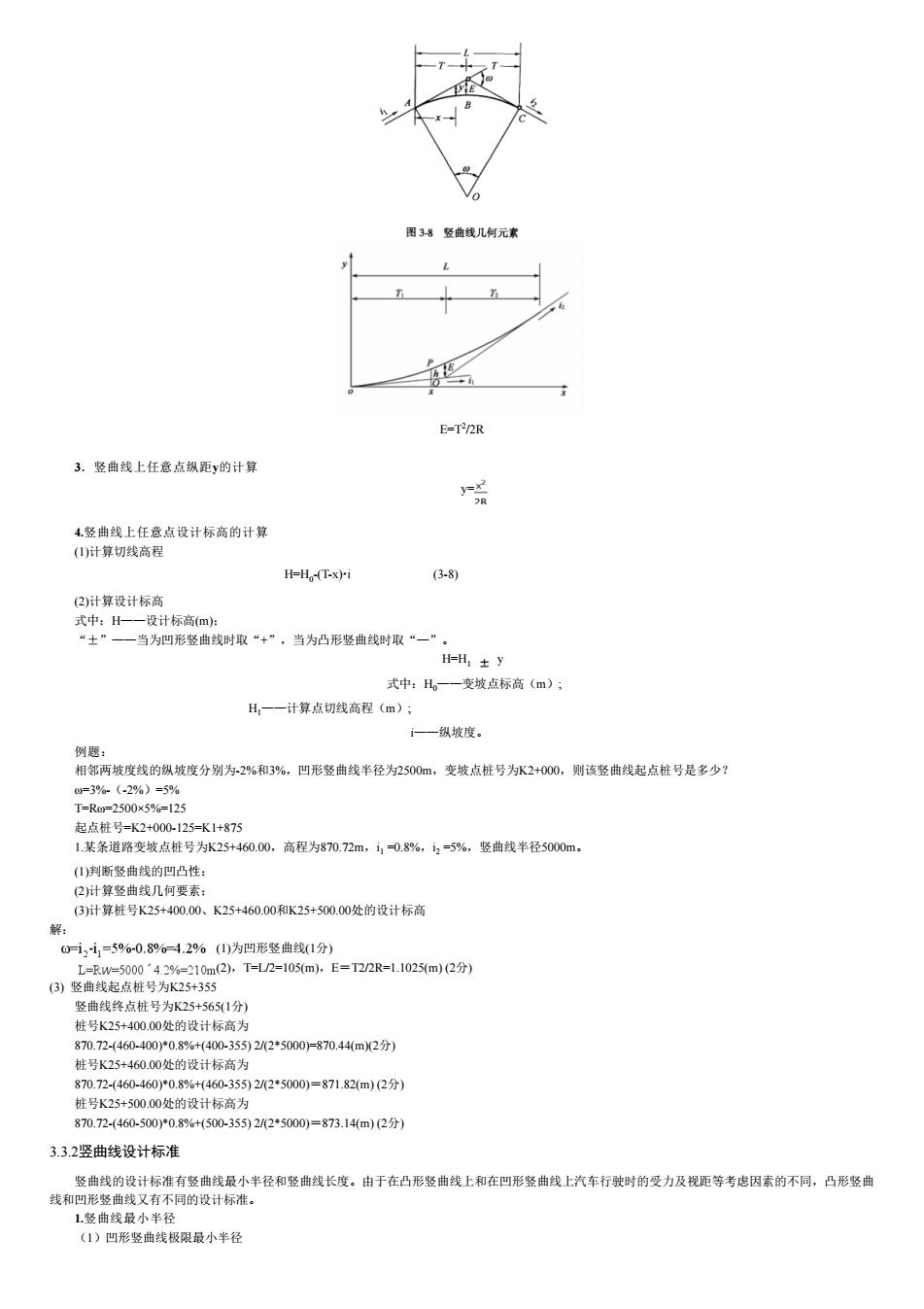

3.2.4纵断面设计图 1.公路纵断面设计图 2.城市道路纵断面图 3.3竖曲线设计 变坡点:纵断面上两相邻不同坡度线的交点称为变坡点。 竖曲线:为保证行车安全、舒适以及视距的需要,在变坡点处设置的纵向曲线,称为竖曲线。竖曲线采用二次抛物线。由于在其应用范围内,圆曲 线与抛物线几乎没有差别,竖曲线通常表示成圆曲线的行驶,用圆曲线半径R来表示竖曲线的曲率半径。相邻两坡度线的交角用坡度差“ω”表示,坡度 角一般较小,可近似地用两坡段坡度的代数差表示,即ω=i2—i1,式中i1、i2分别为两相邻坡段的坡度值,上坡为正,下坡为负。变坡点在曲线下方,竖 曲线开口向上,称为凹形竖曲线,变坡点在曲线上方。竖曲线开口向下,称为凸形竖曲线。 3.3.1竖曲线的计算 1.用二次抛物线作为竖曲线的基本方程式。 2.竖曲线几何要素计算。 L=R·ω T=L/2

图38竖售线儿何元素 E-TAR 3.竖曲线上任意点纵距y的计算 4竖曲线上任意点设计标高的计算 (什切线高程 H-H(Txri (2)计算设计标高 1-H,+ 式中:H一一变坡点标高(m) H,一一计算点切线高程(m 招货定技的数花度分精务有水同形整鱼线径为m,变技直桂号水2则整鱼线起台益号是多 -3%..2%)-5% K20125-K14875 1某条道路变坡点柱号为K25+460.00,高程为870.72m,1-0.8%,h-5%,竖曲线半径5000m 判断曲线的凹凸性: 2)计算竖曲线几何要素: (3)计算桩号K25+400.00、K25+460.00和K25+500.00处的设计标高 wi,=596-0.89。-4.29%(1)为凹形整曲线1分) 500043%=210m2,T=LU2-10sm.E=T22R=1.1023m2分 ()竖曲线 号为K 5+35 号K25+0000处的设计标高为 870.72-4460-400*0.8%+(40-353)22*5000-870.44m2分 桩号K25+460.00处的设计标高为 号K25+5000处的设计标高为 22*5000)-87182m)2分) 870.72-4460-500r0.s%+(50-35)22*5000-873.14m)2分) 33.2竖曲线设计标准 竖曲线的设计标准有竖曲线最小事径和竖尚线长度。由于在凸形竖曲线上和在四形竖曲线上汽车行驶时的受力及视距等考虑因素的不同,凸形竖面

E=T2 /2R 3.竖曲线上任意点纵距y的计算 y= 4.竖曲线上任意点设计标高的计算 (1)计算切线高程 H=H0 -(T-x)i (3-8) (2)计算设计标高 式中:H——设计标高(m); “±”——当为凹形竖曲线时取“+”,当为凸形竖曲线时取“—”。 H=H1 y 式中:H0——变坡点标高(m); H1——计算点切线高程(m); i——纵坡度。 例题: 相邻两坡度线的纵坡度分别为-2%和3%,凹形竖曲线半径为2500m,变坡点桩号为K2+000,则该竖曲线起点桩号是多少? ω=3%-(-2%)=5% T=Rω=2500×5%=125 起点桩号=K2+000-125=K1+875 1.某条道路变坡点桩号为K25+460.00,高程为870.72m,i1 =0.8%,i2 =5%,竖曲线半径5000m。 (1)判断竖曲线的凹凸性; (2)计算竖曲线几何要素; (3)计算桩号K25+400.00、K25+460.00和K25+500.00处的设计标高 解: (1)为凹形竖曲线(1分) (2),T=L/2=105(m),E=T2/2R=1.1025(m) (2分) (3) 竖曲线起点桩号为K25+355 竖曲线终点桩号为K25+565(1分) 桩号K25+400.00处的设计标高为 870.72-(460-400)*0.8%+(400-355) 2/(2*5000)=870.44(m)(2分) 桩号K25+460.00处的设计标高为 870.72-(460-460)*0.8%+(460-355) 2/(2*5000)=871.82(m) (2分) 桩号K25+500.00处的设计标高为 870.72-(460-500)*0.8%+(500-355) 2/(2*5000)=873.14(m) (2分) 3.3.2竖曲线设计标准 竖曲线的设计标准有竖曲线最小半径和竖曲线长度。由于在凸形竖曲线上和在凹形竖曲线上汽车行驶时的受力及视距等考虑因素的不同,凸形竖曲 线和凹形竖曲线又有不同的设计标准。 1.竖曲线最小半径 (1)凹形竖曲线极限最小半径

赛微侧洛分水资买在前灯照制的影利似及在防线新下药更三个方面针算分折黄定。 汽车行驶在幽线上,由于离心力的作用,要产生增重(凹形竖曲线。增重则不仅影响乘客的舒适感还对汽车的悬挂系统产生超战的影响。 ②从汽车夜间行驶前灯照射距离考电 二 图39夜间行车前灯照射距 个婴求的视距长度,则无法保证行车安全 为保证汽车穿过跨战桥时有足够的视距,也应对凹形竖曲线最小半径加以限制, 公路竖曲线最小半径和最小长度表-Ⅱ 201008060403020 半径m 400 20 20 -般最小170001000045002000700 400200 极限最小4000300020001000430 250100 -般最小600045003001500700400200 竖曲线最小长度(m)☐10857050☐352520 4540353025 20 15 000 900 50m 400 300 180 70 100 250 70 550 0 504040 35 0 25 20 20 三种情况后,技术标准以限制四形经线离心力条件为依据。即米用3.10)定出四形竖曲线权限最小率径的规定值 主委从限制失重不致过大和保证纵面行车视距两个方面计算分析确定。 、h 凸形竖曲线 凸形整曲线半径过小,路面上凸直接影形响行车视距,按规定的视更控制即可推导出计算极限最小半径的公式。 图3-10凸形竖曲线视距(s<1)

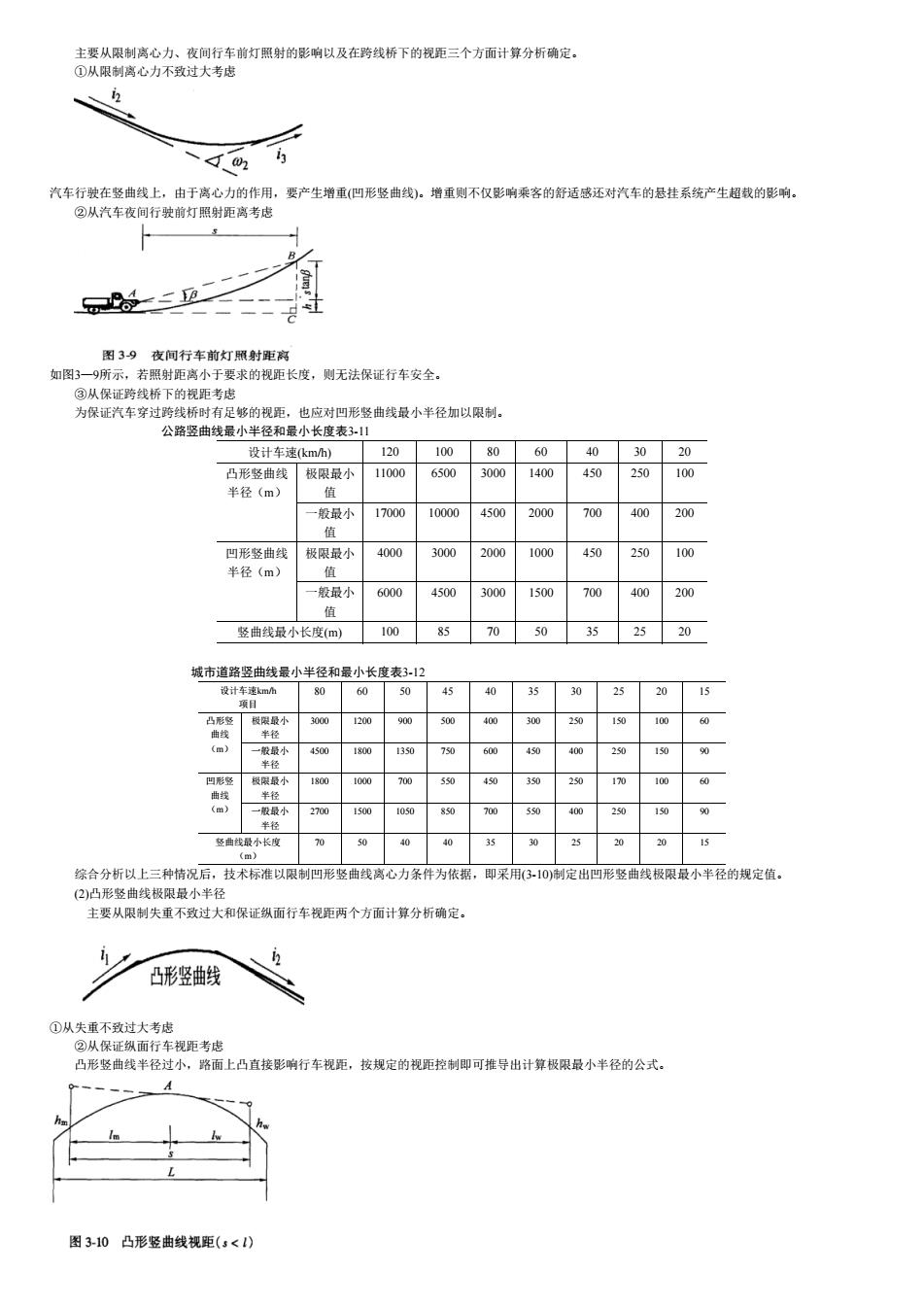

主要从限制离心力、夜间行车前灯照射的影响以及在跨线桥下的视距三个方面计算分析确定。 ①从限制离心力不致过大考虑 汽车行驶在竖曲线上,由于离心力的作用,要产生增重(凹形竖曲线)。增重则不仅影响乘客的舒适感还对汽车的悬挂系统产生超载的影响。 ②从汽车夜间行驶前灯照射距离考虑 如图3—9所示,若照射距离小于要求的视距长度,则无法保证行车安全。 ③从保证跨线桥下的视距考虑 为保证汽车穿过跨线桥时有足够的视距,也应对凹形竖曲线最小半径加以限制。 公路竖曲线最小半径和最小长度表3-11 设计车速(km/h) 120 100 80 60 40 30 20 凸形竖曲线 半径(m) 极限最小 值 11000 6500 3000 1400 450 250 100 一般最小 值 17000 10000 4500 2000 700 400 200 凹形竖曲线 半径(m) 极限最小 值 4000 3000 2000 1000 450 250 100 一般最小 值 6000 4500 3000 1500 700 400 200 竖曲线最小长度(m) 100 85 70 50 35 25 20 城市道路竖曲线最小半径和最小长度表3-12 设计车速km/h 项目 80 60 50 45 40 35 30 25 20 15 凸形竖 曲线 (m) 极限最小 半径 3000 1200 900 500 400 300 250 150 100 60 一般最小 半径 4500 1800 1350 750 600 450 400 250 150 90 凹形竖 曲线 (m) 极限最小 半径 1800 1000 700 550 450 350 250 170 100 60 一般最小 半径 2700 1500 1050 850 700 550 400 250 150 90 竖曲线最小长度 (m) 70 50 40 40 35 30 25 20 20 15 综合分析以上三种情况后,技术标准以限制凹形竖曲线离心力条件为依据,即采用(3-10)制定出凹形竖曲线极限最小半径的规定值。 (2)凸形竖曲线极限最小半径 主要从限制失重不致过大和保证纵面行车视距两个方面计算分析确定。 ①从失重不致过大考虑 ②从保证纵面行车视距考虑 凸形竖曲线半径过小,路面上凸直接影响行车视距,按规定的视距控制即可推导出计算极限最小半径的公式

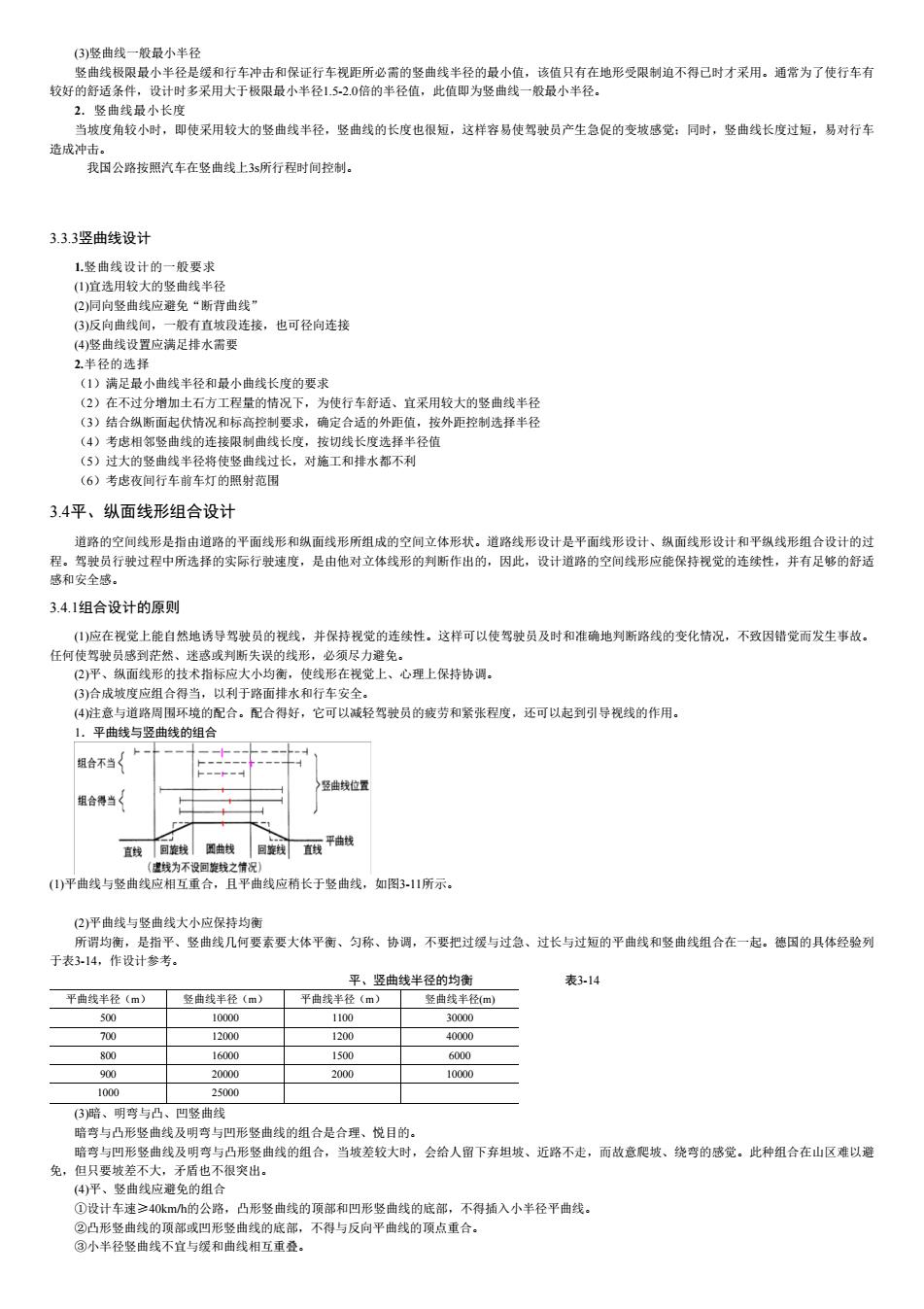

(3)竖曲线一般最小半径 竖曲线极限最小半径是缓和行车冲击和保证行车视距所必需的竖曲线半径的最小值,该值只有在地形受限制迫不得已时才采用。通常为了使行车有 较好的舒适条件,设计时多采用大于极限最小半径1.5-2.0倍的半径值,此值即为竖曲线一般最小半径。 2.竖曲线最小长度 当坡度角较小时,即使采用较大的竖曲线半径,竖曲线的长度也很短,这样容易使驾驶员产生急促的变坡感觉:同时,竖曲线长度过短,易对行车 造成冲击。 我因公路按照汽车在竖曲线上3s所行程时间控制。 3.3.3竖曲线设计 1.竖曲线设计的一般要求 ()宜选用较大的竖曲线半径 (2)同向竖曲线应避免“断背曲线” (3)反向曲线间,一般有直坡段连接,也可径向连接 (4)竖曲线设置应满足排水需要 2.半径的选择 (1)满足最小曲线半径和最小曲线长度的要求 (2)在不过分增加土石方工程量的情况下,为使行车舒适、宜采用较大的竖曲线半径 (3)结合纵断面起伏情况和标高控制要求,确定合适的外距值,按外距控制选择半径 (4)考虑相邻竖曲线的连接限制曲线长度,按切线长度选择半径值 (5)过大的竖曲线半径将使竖曲线过长,对施工和排水都不利 (6)考虑夜间行车前车灯的照射范围 34平、纵面线形组合设计 道路的空间线形是指由道路的平面线形和纵面线形所组成的空间立体形状。道路线形设计是平面线形设计、纵面线形设计和平纵线形组合设计的过 程。驾驶员行驶过程中所选择的实际行驶速度,是由他对立体线形的判断作出的,因此,设计道路的空间线形应能保持视觉的连续性,并有足够的舒适 感和安全感。 3.4.1组合设计的原则 ()应在视觉上能自然地诱导驾驶员的视线,并保持视觉的连续性。这样可以使驾驶员及时和准确地判断路线的变化情况,不致因错觉而发生事故。 任何使驾驶员感到茫然、迷惑或判断失误的线形,必须尽力避免。 (2)平、纵面线形的技术指标应大小均衡,使线形在视觉上、心理上保持协调。 (3)合成坡度应组合得当,以利于路面排水和行车安全。 (4)注意与道路周围环境的配合。配合得好,它可以减轻驾驶员的疲劳和紧张程度,还可以起到吲引导视线的作用。 1.平曲线与竖曲线的组合 组合不当 ◆竖曲线位置 组合得当〈 直线回旋线国曲线 回旋线直线平曲线 (遗线为不设回悛线之情况 (1)平曲线与竖曲线应相互重合,且平曲线应稍长于竖曲线,如图3-11所示。 (2)平曲线与竖曲线大小应保持均衡 所谓均衡,是指平、竖曲线几何要素要大体平衡、匀称、协调,不要把过缓与过急、过长与过短的平曲线和竖曲线组合在一起。德国的具体经验列 于表3-14,作设计参考。 平、竖曲线半径的均衡 表3-14 平曲线半径(m) 竖曲线半径(m) 平曲线半径(m) 竖曲线半径(m) 500 10000 1100 30000 700 12000 1200 40000 800 16000 1500 6000 900 20000 2000 10000 1000 25000 (3)暗、明弯与凸、凹竖曲线 暗弯与凸形竖曲线及明弯与凹形竖曲线的组合是合理、悦目的。 暗弯与凹形竖曲线及明弯与凸形竖曲线的组合,当坡差较大时,会给人留下弃坦坡、近路不走,而故意爬坡、绕弯的感觉。此种组合在山区难以避 免,但只要坡差不大,矛盾也不很突出。 (4)平、竖曲线应避免的组合 ①设计车速≥40k/h的公路,凸形竖曲线的顶部和凹形竖曲线的底部,不得插入小半径平曲线。 ②凸形竖曲线的顶部或凹形竖曲线的底部,不得与反向平曲线的顶点重合。 ③小半径竖曲线不宜与缓和曲线相互重叠

(3)竖曲线一般最小半径 竖曲线极限最小半径是缓和行车冲击和保证行车视距所必需的竖曲线半径的最小值,该值只有在地形受限制迫不得已时才采用。通常为了使行车有 较好的舒适条件,设计时多采用大于极限最小半径1.5-2.0倍的半径值,此值即为竖曲线一般最小半径。 2.竖曲线最小长度 当坡度角较小时,即使采用较大的竖曲线半径,竖曲线的长度也很短,这样容易使驾驶员产生急促的变坡感觉;同时,竖曲线长度过短,易对行车 造成冲击。 我国公路按照汽车在竖曲线上3s所行程时间控制。 3.3.3竖曲线设计 1.竖曲线设计的一般要求 (1)宜选用较大的竖曲线半径 (2)同向竖曲线应避免“断背曲线” (3)反向曲线间,一般有直坡段连接,也可径向连接 (4)竖曲线设置应满足排水需要 2.半径的选择 (1)满足最小曲线半径和最小曲线长度的要求 (2)在不过分增加土石方工程量的情况下,为使行车舒适、宜采用较大的竖曲线半径 (3)结合纵断面起伏情况和标高控制要求,确定合适的外距值,按外距控制选择半径 (4)考虑相邻竖曲线的连接限制曲线长度,按切线长度选择半径值 (5)过大的竖曲线半径将使竖曲线过长,对施工和排水都不利 (6)考虑夜间行车前车灯的照射范围 3.4平、纵面线形组合设计 道路的空间线形是指由道路的平面线形和纵面线形所组成的空间立体形状。道路线形设计是平面线形设计、纵面线形设计和平纵线形组合设计的过 程。驾驶员行驶过程中所选择的实际行驶速度,是由他对立体线形的判断作出的,因此,设计道路的空间线形应能保持视觉的连续性,并有足够的舒适 感和安全感。 3.4.1组合设计的原则 (1)应在视觉上能自然地诱导驾驶员的视线,并保持视觉的连续性。这样可以使驾驶员及时和准确地判断路线的变化情况,不致因错觉而发生事故。 任何使驾驶员感到茫然、迷惑或判断失误的线形,必须尽力避免。 (2)平、纵面线形的技术指标应大小均衡,使线形在视觉上、心理上保持协调。 (3)合成坡度应组合得当,以利于路面排水和行车安全。 (4)注意与道路周围环境的配合。配合得好,它可以减轻驾驶员的疲劳和紧张程度,还可以起到引导视线的作用。 1.平曲线与竖曲线的组合 (1)平曲线与竖曲线应相互重合,且平曲线应稍长于竖曲线,如图3-11所示。 (2)平曲线与竖曲线大小应保持均衡 所谓均衡,是指平、竖曲线几何要素要大体平衡、匀称、协调,不要把过缓与过急、过长与过短的平曲线和竖曲线组合在一起。德国的具体经验列 于表3-14,作设计参考。 平、竖曲线半径的均衡 表3-14 平曲线半径(m) 竖曲线半径(m) 平曲线半径(m) 竖曲线半径(m) 500 10000 1100 30000 700 12000 1200 40000 800 16000 1500 6000 900 20000 2000 10000 1000 25000 (3)暗、明弯与凸、凹竖曲线 暗弯与凸形竖曲线及明弯与凹形竖曲线的组合是合理、悦目的。 暗弯与凹形竖曲线及明弯与凸形竖曲线的组合,当坡差较大时,会给人留下弃坦坡、近路不走,而故意爬坡、绕弯的感觉。此种组合在山区难以避 免,但只要坡差不大,矛盾也不很突出。 (4)平、竖曲线应避免的组合 ①设计车速≥40km/h的公路,凸形竖曲线的顶部和凹形竖曲线的底部,不得插入小半径平曲线。 ②凸形竖曲线的顶部或凹形竖曲线的底部,不得与反向平曲线的顶点重合。 ③小半径竖曲线不宜与缓和曲线相互重叠

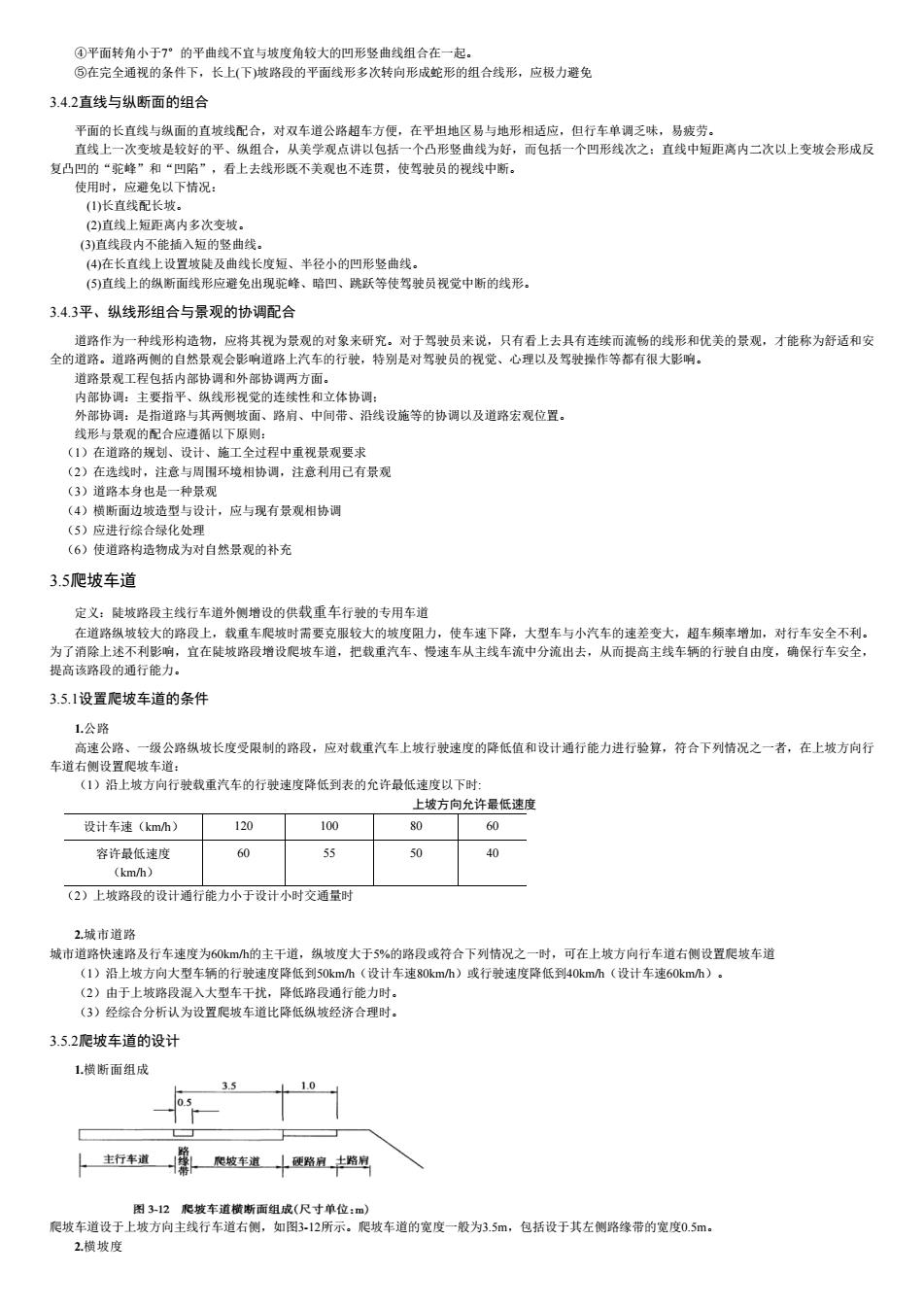

④平面转角小于7°的平曲线不宜与坡度角较大的凹形竖曲线组合在一起。 ⑤在完全通视的条件下,长上(下)坡路段的平面线形多次转向形成蛇形的组合线形,应极力避免 3.4.2直线与纵断面的组合 平面的长直线与纵面的直坡线配合,对双车道公路超车方便,在平坦地区易与地形相适应,但行车单调乏味,易疲劳。 直线上一次变坡是较好的平、纵组合,从美学观点讲以包括一个凸形竖曲线为好,而包括一个凹形线次之:直线中短距离内二次以上变坡会形成反 复凸凹的“驼峰”和“凹陷”,看上去线形既不美观也不连贯,使驾驶员的视线中断。 使用时,应避免以下情况: (1)长直线配长坡。 (2)直线上短距离内多次变坡。 (3)直线段内不能插入短的竖曲线: (4)在长直线上设置坡陡及曲线长度短、半径小的凹形竖曲线。 (⑤)直线上的纵断面线形应避免出现驼峰、暗凹、跳跃等使驾驶员视觉中断的线形。 3.4.3平、纵线形组合与景观的协调配合 道路作为一种线形构造物,应将其视为景观的对象来研究。对于驾驶员来说,只有看上去具有连续而流畅的线形和优美的景观,才能称为舒适和安 全的道路。道路两侧的自然景观会影响道路上汽车的行驶,特别是对驾驶员的视觉、心理以及驾驶操作等都有很大影响。 道路景观工程包括内部协调和外部协调两方面。 内部协调:主要指平、纵线形视觉的连续性和立体协调: 外部协调:是指道路与其两侧坡面、路肩、中间带、沿线设施等的协调以及道路宏观位置。 线形与景观的配合应遵循以下原则: (1)在道路的规划、设计、施工全过程中重视景观要求 (2)在选线时,注意与周围环境相协调,注意利用已有景观 (3)道路本身也是一种景观 (4)横断面边坡造型与设计,应与现有景观相协调 (5)应进行综合绿化处理 (6)使道路构造物成为对自然景观的补充 3.5爬坡车道 定义:陡坡路段主线行车道外侧增设的供载重车行驶的专用车道 在道路纵坡较大的路段上,载重车爬坡时需要克服较大的坡度阻力,使车速下降,大型车与小汽车的速差变大,超车频率增加,对行车安全不利。 为了消除上述不利影响,宜在陡坡路段增设爬坡车道,把载重汽车、慢速车从主线车流中分流出去,从而提高主线车辆的行驶自由度,确保行车安全, 提高该路段的通行能力。 3.5.1设置爬坡车道的条件 1公路 高速公路、一级公路纵坡长度受限制的路段,应对载重汽车上坡行驶速度的降低值和设计通行能力进行验算,符合下列情况之一者,在上坡方向行 车道右侧设置爬坡车道: (1)沿上坡方向行驶载重汽车的行驶速度降低到表的允许最低速度以下时 上坡方向允许最低速度 设计车速(km/h) 120 100 80 60 容许最低速度 60 55 50 % (km/h) (2)上坡路段的设计通行能力小于设计小时交通量时 2.城市道路 城市道路快速路及行车速度为60kh的主干道,纵坡度大于5%的路段或符合下列情况之一时,可在上坡方向行车道右侧设置爬坡车道 (1)沿上坡方向大型车辆的行驶速度降低到50km/h(设计车速80km/h)或行驶速度降低到40km/h(设计车速60km/h)。 (2)由于上坡路段混入大型车干扰,降低路段通行能力时。 (3)经综合分析认为设置爬坡车道比降低纵坡经济合理时。 3.5.2爬坡车道的设计 1.横断面组成 35 1.0 主行车道 爬坡车道 山硬路肩士路肩 图3-12 爬坡车道横断面组成(尺寸单位:m) 爬坡车道设于上坡方向主线行车道右侧,如图3-12所示。爬坡车道的宽度一般为3.5m,包括设于其左侧路缘带的宽度0.5m。 2.横坡度

④平面转角小于7°的平曲线不宜与坡度角较大的凹形竖曲线组合在一起。 ⑤在完全通视的条件下,长上(下)坡路段的平面线形多次转向形成蛇形的组合线形,应极力避免 3.4.2直线与纵断面的组合 平面的长直线与纵面的直坡线配合,对双车道公路超车方便,在平坦地区易与地形相适应,但行车单调乏味,易疲劳。 直线上一次变坡是较好的平、纵组合,从美学观点讲以包括一个凸形竖曲线为好,而包括一个凹形线次之;直线中短距离内二次以上变坡会形成反 复凸凹的“驼峰”和“凹陷”,看上去线形既不美观也不连贯,使驾驶员的视线中断。 使用时,应避免以下情况: (1)长直线配长坡。 (2)直线上短距离内多次变坡。 (3)直线段内不能插入短的竖曲线。 (4)在长直线上设置坡陡及曲线长度短、半径小的凹形竖曲线。 (5)直线上的纵断面线形应避免出现驼峰、暗凹、跳跃等使驾驶员视觉中断的线形。 3.4.3平、纵线形组合与景观的协调配合 道路作为一种线形构造物,应将其视为景观的对象来研究。对于驾驶员来说,只有看上去具有连续而流畅的线形和优美的景观,才能称为舒适和安 全的道路。道路两侧的自然景观会影响道路上汽车的行驶,特别是对驾驶员的视觉、心理以及驾驶操作等都有很大影响。 道路景观工程包括内部协调和外部协调两方面。 内部协调:主要指平、纵线形视觉的连续性和立体协调; 外部协调:是指道路与其两侧坡面、路肩、中间带、沿线设施等的协调以及道路宏观位置。 线形与景观的配合应遵循以下原则: (1)在道路的规划、设计、施工全过程中重视景观要求 (2)在选线时,注意与周围环境相协调,注意利用已有景观 (3)道路本身也是一种景观 (4)横断面边坡造型与设计,应与现有景观相协调 (5)应进行综合绿化处理 (6)使道路构造物成为对自然景观的补充 3.5爬坡车道 定义:陡坡路段主线行车道外侧增设的供载重车行驶的专用车道 在道路纵坡较大的路段上,载重车爬坡时需要克服较大的坡度阻力,使车速下降,大型车与小汽车的速差变大,超车频率增加,对行车安全不利。 为了消除上述不利影响,宜在陡坡路段增设爬坡车道,把载重汽车、慢速车从主线车流中分流出去,从而提高主线车辆的行驶自由度,确保行车安全, 提高该路段的通行能力。 3.5.1设置爬坡车道的条件 1.公路 高速公路、一级公路纵坡长度受限制的路段,应对载重汽车上坡行驶速度的降低值和设计通行能力进行验算,符合下列情况之一者,在上坡方向行 车道右侧设置爬坡车道: (1)沿上坡方向行驶载重汽车的行驶速度降低到表的允许最低速度以下时: 上坡方向允许最低速度 设计车速(km/h) 120 100 80 60 容许最低速度 (km/h) 60 55 50 40 (2)上坡路段的设计通行能力小于设计小时交通量时 2.城市道路 城市道路快速路及行车速度为60km/h的主干道,纵坡度大于5%的路段或符合下列情况之一时,可在上坡方向行车道右侧设置爬坡车道 (1)沿上坡方向大型车辆的行驶速度降低到50km/h(设计车速80km/h)或行驶速度降低到40km/h(设计车速60km/h)。 (2)由于上坡路段混入大型车干扰,降低路段通行能力时。 (3)经综合分析认为设置爬坡车道比降低纵坡经济合理时。 3.5.2爬坡车道的设计 1.横断面组成 爬坡车道设于上坡方向主线行车道右侧,如图3-12所示。爬坡车道的宽度一般为3.5m,包括设于其左侧路缘带的宽度0.5m。 2.横坡度