验(上机),需单独列出课内实验(上机)部分的考核方法和成绩评定方式。 七、建议教材与参考书 建议教材:胡风兰主编,互换性与技术测量基础,高等教育出版社,2010年第二版 参考书:1.毛平淮主编,互换性与技术测量基础,机械工业出版社,2006年6月第一版。 八、课程中英文简介 《互换性与技术测量》是高等院校机械类、仪器仪表类和车辆工程类各专业必修的一门 重要的技术基础课,是联系设计系列和工艺系列课程的纽带,也是架设在基础课、实践教学 课和专业课之间的桥梁。主要内容是标准化和工程计量学有关部分的有机结合,重点讲授互 换性、极限与配合、形位公差及表面粗椭度等的基本概念和国家标准的解读与应用,与机械 设计、机械制造、质量控制等多方面密切相关,是机械工程技术人员和管理人员必备的基本 知识技能。通过本课程的学习,使学生了解互换性、标准、标准化的概念:掌握公差、极限 与配合的基本概念和术语、尺寸公差和配合的标注及选择:掌握形位公差的概念和术语、形 位公差的标注及选用、了解公差原则:掌握表面粗糙度的概念、评定、标注和选用:了解滚 动轴承、键、螺纹的互换性:了解渐开线圆柱齿轮传动的互换性。 .Interchangeability and technical measurement is the institutions of higher leaming machinery,instrumentation and electrical majors required is an important basic course of technology,design and technology is a series of courses of the link,is also arranged on the basic courses and professional courses.practice teaching between the bridge beams.The main content is standard and engineering metrology the relevant part of the organic combination of teaching. emphasis on interchangeability.limits and fits,shape and position tolerances and surface roughness of the basic concept and national standards of interpretation and application,and mechanical design,mechanical manufacturing.quality control and other aspects are closely related,mechanical engineering and technical personnel and management of personnel necessary basic knowledge and skills.Through the studying of this course,make students understand the interchangeability,standard,standardization concept,master tolerances,limits and fits the basic concepts and terminology,size tolerance and fitting dimension and selection of shape and position tolerance,master the concepts and terminology.the tolerances of form and position tolerance principle,tagging and selection;master surface roughness the concept,evaluation,labeling and selection of rolling bearing:understanding.keys,thread interchangeability.understanding of the involute cylindrical gears interchangeability. 《机械原理〉 课程编号 0BH01511 学分 3.5

13 验(上机),需单独列出课内实验(上机)部分的考核方法和成绩评定方式。 七、建议教材与参考书 建议教材:胡风兰主编,互换性与技术测量基础, 高等教育出版社,2010 年第二版 参考书:1. 毛平淮主编,互换性与技术测量基础, 机械工业出版社,2006 年 6 月第一版。 八、课程中英文简介 《互换性与技术测量》是高等院校机械类、仪器仪表类和车辆工程类各专业必修的一门 重要的技术基础课,是联系设计系列和工艺系列课程的纽带,也是架设在基础课、实践教学 课和专业课之间的桥梁。主要内容是标准化和工程计量学有关部分的有机结合,重点讲授互 换性、极限与配合、形位公差及表面粗糙度等的基本概念和国家标准的解读与应用,与机械 设计、机械制造、质量控制等多方面密切相关,是机械工程技术人员和管理人员必备的基本 知识技能。通过本课程的学习,使学生了解互换性、标准、标准化的概念;掌握公差、极限 与配合的基本概念和术语、尺寸公差和配合的标注及选择;掌握形位公差的概念和术语、形 位公差的标注及选用、了解公差原则;掌握表面粗糙度的概念、评定、标注和选用;了解滚 动轴承、键、螺纹的互换性;了解渐开线圆柱齿轮传动的互换性。 " Interchangeability and technical measurement " is the institutions of higher learning machinery, instrumentation and electrical majors required is an important basic course of technology, design and technology is a series of courses of the link, is also arranged on the basic courses and professional courses, practice teaching between the bridge beams. The main content is standard and engineering metrology the relevant part of the organic combination of teaching, emphasis on interchangeability, limits and fits, shape and position tolerances and surface roughness of the basic concept and national standards of interpretation and application, and mechanical design, mechanical manufacturing, quality control and other aspects are closely related, mechanical engineering and technical personnel and management of personnel necessary basic knowledge and skills. Through the studying of this course, make students understand the interchangeability, standard, standardization concept; master tolerances, limits and fits the basic concepts and terminology, size tolerance and fitting dimension and selection of shape and position tolerance; master the concepts and terminology, the tolerances of form and position tolerance principle, tagging and selection; master surface roughness the concept, evaluation, labeling and selection of rolling bearing; understanding, keys, thread interchangeability; understanding of the transmission of involute cylindrical gears interchangeability. 《机械原理》 课程编号 0BH01511 学分 3.5

总学时 56 实验/上机学时 实验:6学时,上机:0学时 课程名称 机械原理 英文名称 Theory of Machines and Mechanisms 课程类别 必修 适用专业 车辆工程 执笔人 王立勇 审核人 张志强 先修课程 高等数学A、线性代数A、工程制图、C语言程序设计、理论力学 一、课程性质与定位 机械原理是研究机械的基本理论一有关机构学和机械动力学等问题的一门主干技术 基础课。它的任务是使学生掌握机构学和动力学的基本理论,基本知识和基本技能,并初步 具有确定机械运动方案、分析和设计机构的能力,为顺利地过渡到学习有关专业课程及进行 专业产品和设备的设计打下初步的基础, 本课程对先开课程的要求:掌握和熟练应用常用机构简图绘制,掌握和熟练应用一般平 面机构设计的一般方法,掌握和熟练应用刚体的运动学、动力学原理,掌握工程软件设计平 面机构的方法,具有设计一般平面机构的能力。 从培养高级机械工程应用型人才的全局出发,本课程不仅为学生学习相关技术基础和专 业课程起到承前启后的作用。同时,还为今后从事机械设计和研究工作,起到增强适应能力 和提高其开发创新能力的作用。 二、课程教学目标与达成途径 1知识:通过课堂讲授、习题课和布置课外作业,对一般由平面机构所组成的机械系统, 能绘制其机构运动简图,计算其自由度,并判定其具有确定运动的条件:了解平面机构的组 成原理,具有对一般平面机构进行结构和运动分析及受力分析的基本知识和技能:具有分析 和计算一般机构的机械效率、判断某些机构的自锁条件等的基本知识:具有按己知的几何条 件和运动条件对常用的平面机构进行运动设计的基本知识和能力:具有对己知的动力学条件, 分析和设计机械的基本知识。 2.能力:①通过习题课、课堂研讨,掌握机械中有关机构的结构学、运动学及动力学方 面的基本理论、基本知识和基本技能,具有初步确定机械运动方案、分析和综合常用机构的 能力。②通过查阅文献、工程软件学习,完成一般平面机构虚拟样机设计及运动学分析报告, 培养学生掌握主要文献检索工具互联网搜索引擎的使用方法,能够利用互联网和文献检索工 具收集机构设计相关问题的技术信息,以及自学工程软件的相关能力,为后续课程的学习做 准各。 3.认知:通过实验操作和实验报告,让学生体验运用图解法、解析法设计平面机构、运 用工程设计软件设计分析并进行对比,及时总结学习内容,提高学习效果。 专业毕业要求指标点 课程教学目标 达成途轻 L】能够运用数学、了解本课程的研究对象课堂讲授:重点突出、思路清渐、注重师生互动 物理、化学等基础理和内容,掌握常用机构交流,及时掌握学生学习情况,关注每一个学生

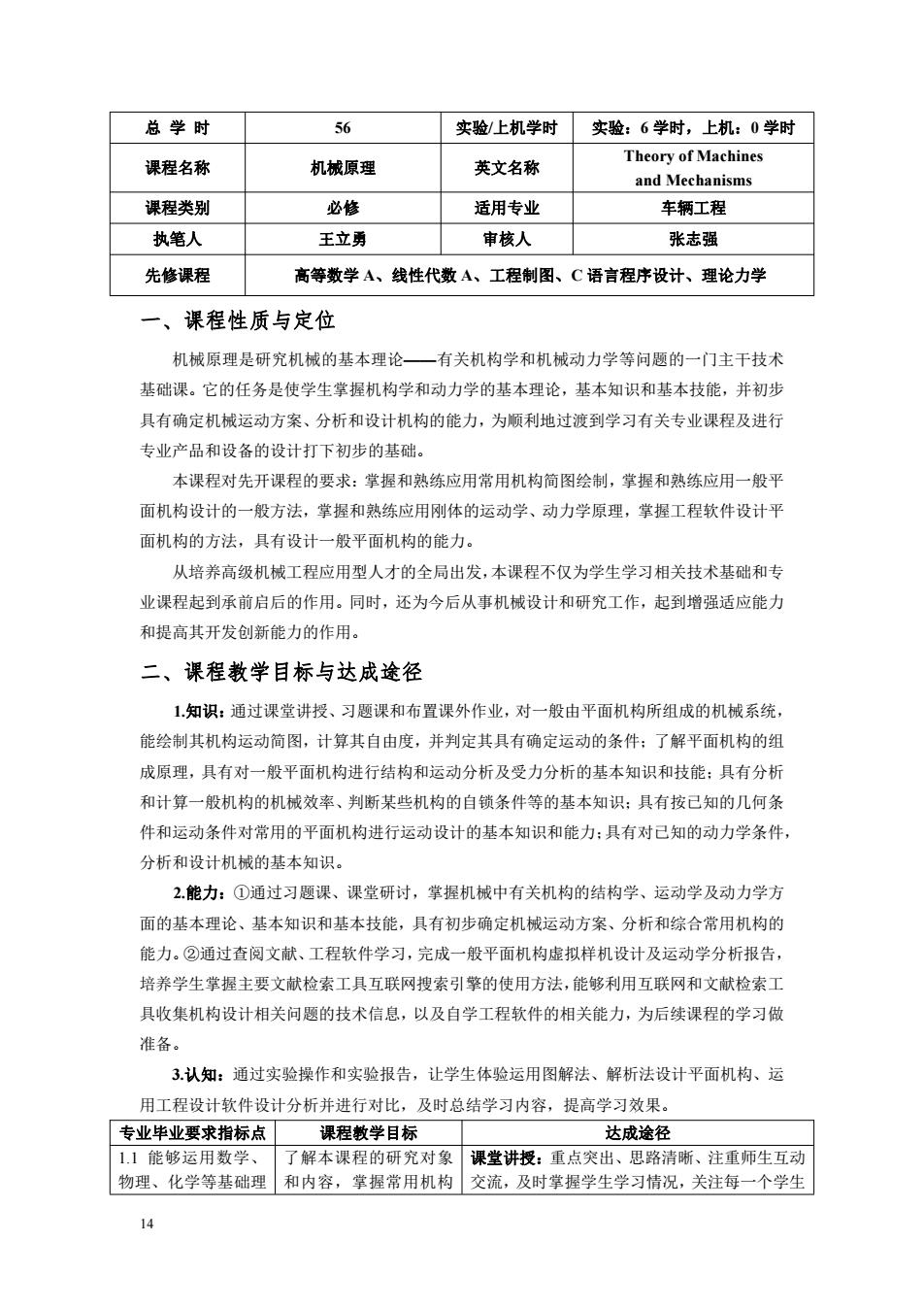

14 总 学 时 56 实验/上机学时 实验:6 学时,上机:0 学时 课程名称 机械原理 英文名称 Theory of Machines and Mechanisms 课程类别 必修 适用专业 车辆工程 执笔人 王立勇 审核人 张志强 先修课程 高等数学 A、线性代数 A、工程制图、C 语言程序设计、理论力学 一、课程性质与定位 机械原理是研究机械的基本理论——有关机构学和机械动力学等问题的一门主干技术 基础课。它的任务是使学生掌握机构学和动力学的基本理论,基本知识和基本技能,并初步 具有确定机械运动方案、分析和设计机构的能力,为顺利地过渡到学习有关专业课程及进行 专业产品和设备的设计打下初步的基础。 本课程对先开课程的要求:掌握和熟练应用常用机构简图绘制,掌握和熟练应用一般平 面机构设计的一般方法,掌握和熟练应用刚体的运动学、动力学原理,掌握工程软件设计平 面机构的方法,具有设计一般平面机构的能力。 从培养高级机械工程应用型人才的全局出发,本课程不仅为学生学习相关技术基础和专 业课程起到承前启后的作用。同时,还为今后从事机械设计和研究工作,起到增强适应能力 和提高其开发创新能力的作用。 二、课程教学目标与达成途径 1.知识:通过课堂讲授、习题课和布置课外作业,对一般由平面机构所组成的机械系统, 能绘制其机构运动简图,计算其自由度,并判定其具有确定运动的条件;了解平面机构的组 成原理,具有对一般平面机构进行结构和运动分析及受力分析的基本知识和技能;具有分析 和计算一般机构的机械效率、判断某些机构的自锁条件等的基本知识;具有按已知的几何条 件和运动条件对常用的平面机构进行运动设计的基本知识和能力;具有对已知的动力学条件, 分析和设计机械的基本知识。 2.能力:①通过习题课、课堂研讨,掌握机械中有关机构的结构学、运动学及动力学方 面的基本理论、基本知识和基本技能,具有初步确定机械运动方案、分析和综合常用机构的 能力。②通过查阅文献、工程软件学习,完成一般平面机构虚拟样机设计及运动学分析报告, 培养学生掌握主要文献检索工具互联网搜索引擎的使用方法,能够利用互联网和文献检索工 具收集机构设计相关问题的技术信息,以及自学工程软件的相关能力,为后续课程的学习做 准备。 3.认知:通过实验操作和实验报告,让学生体验运用图解法、解析法设计平面机构、运 用工程设计软件设计分析并进行对比,及时总结学习内容,提高学习效果。 专业毕业要求指标点 课程教学目标 达成途径 1.1 能够运用数学、 物理、化学等基础理 了解本课程的研究对象 和内容,掌握常用机构 课堂讲授:重点突出、思路清晰、注重师生互动 交流,及时掌握学生学习情况,关注每一个学生

专业毕业要求指标点课程数学目标 达成途径 论知识对车辆工程领的结构分析及组成原的学习 域复杂工程问题进行 理、 运动学、动力学分 习题课:通过习题实例分析讲评,帮助学生分析 分析、建模、计算、 析原理和方法,掌握常 前一阶段的学习情况,查漏补缺、纠正错误,从 实哈与表达 用机构的特性分析与综而完善学生的知识系统和思维系统,进一步巩固 合方法。 知识点内容、提高学生解决问题的能力 实验操作:完成课内6学时实验,撰写实验报告 通过独立完成、协作的课内实验教学环节,解读 实验数据、推理、分析实验结果、撰写实验报告, 便于加深学生对有关学习内容的理解和堂据,更 好地培养科学的探究能力,有利于培养学生的创 造思维能力和实践动手能力,培养学生团队协 作、 交流和表达能力。 课堂讲授:重点突出、思路清晰、注重师生互动 在掌握常用机构分析与 交流,及时掌握学生学习情况,关注每一个学生 综合方法的基础上,能 的学习。 22针对复杂的车括 够堂挥一般机械系统的 工程实际问题,具有 和设计 课后作业:每一章节课后留有保证巩固学习内容 泛查并研读相关 并对其进行分析 的课后作业, 并全批全改, 及时反馈,每周周定 专业文献的能力 安排答疑时间 设计和研究:具有查阅 文献资料、手册、国家 课堂研讨:紧紧围绕教学目标,紧紧扣住教材内 容,密切联系教学素材,对一节课的重点和难点 标准等进行设计一般平 面机构的能力。 提出问题,激发学生去思考、讨论,去寻找问题 的答案,有助于化解重点,突破难点 课堂讲授:重点突出、 思路清晰、注重师生互动 交流,及时掌握学生学习情况,关注每一个学生 31且各运用计算机 的学习 通过本课程勒学使学生 应用基础知识及相关 课后作业:课后留有保证巩固学习内容的课后作 堂振机械中右关机构的 工程软件,对车辆整 动学乃动力 并全批全改, 及时反馈,每周固定安排答疑 总成或零部件过 学方面的基本理论、 时间 行结构及电子控制设 实验操作:完成课内6学时实验,撰写实验报告 本知识和基本技能,具 计、工艺过程设计、 通过独立完成、协作的课内实验教学环节,解读 有初北确定机械运动方 试验方案设计、检测 实验数据、推理、分折实验结果、撰写实验报告, 案、分析和综合常用机 与诊惭分析的能力 构的能力。 便于加深学生对有关学习内容的理解和掌握.更 好地培养科学的探究能力, 有利于」 养学生的创 造思维能力和实践动手能力,培养学生团队协 作、交流和表达能力。 42熟悉汽车产品的通过实验操作和实验报 实验操作:完成课内6学时实验,写实验报告 各类物理现象、规律 和工作原理,具有心 方法 学生解决实 、协作的课内实验教学环节,解 用数学、物理、化学 际问题、仿真软件数据 实验数据、推理、分析实验结果、撰写实验报告 便于加深学生对有关学习内容的理解和掌握,更 机械和力学等基础知 分析及处理、撰写分析 识对汽车无件、装留 好地培养科学的探究能力,有利于培养学生的创 报告的能力:通过开放 造思维能力和实践动手能力,培养学生团队协 和系统讲行就:验方案件性实验等理论联系实 设计,对汽车性能参 际活动,使学生初步了 作、交流和表达能力 15

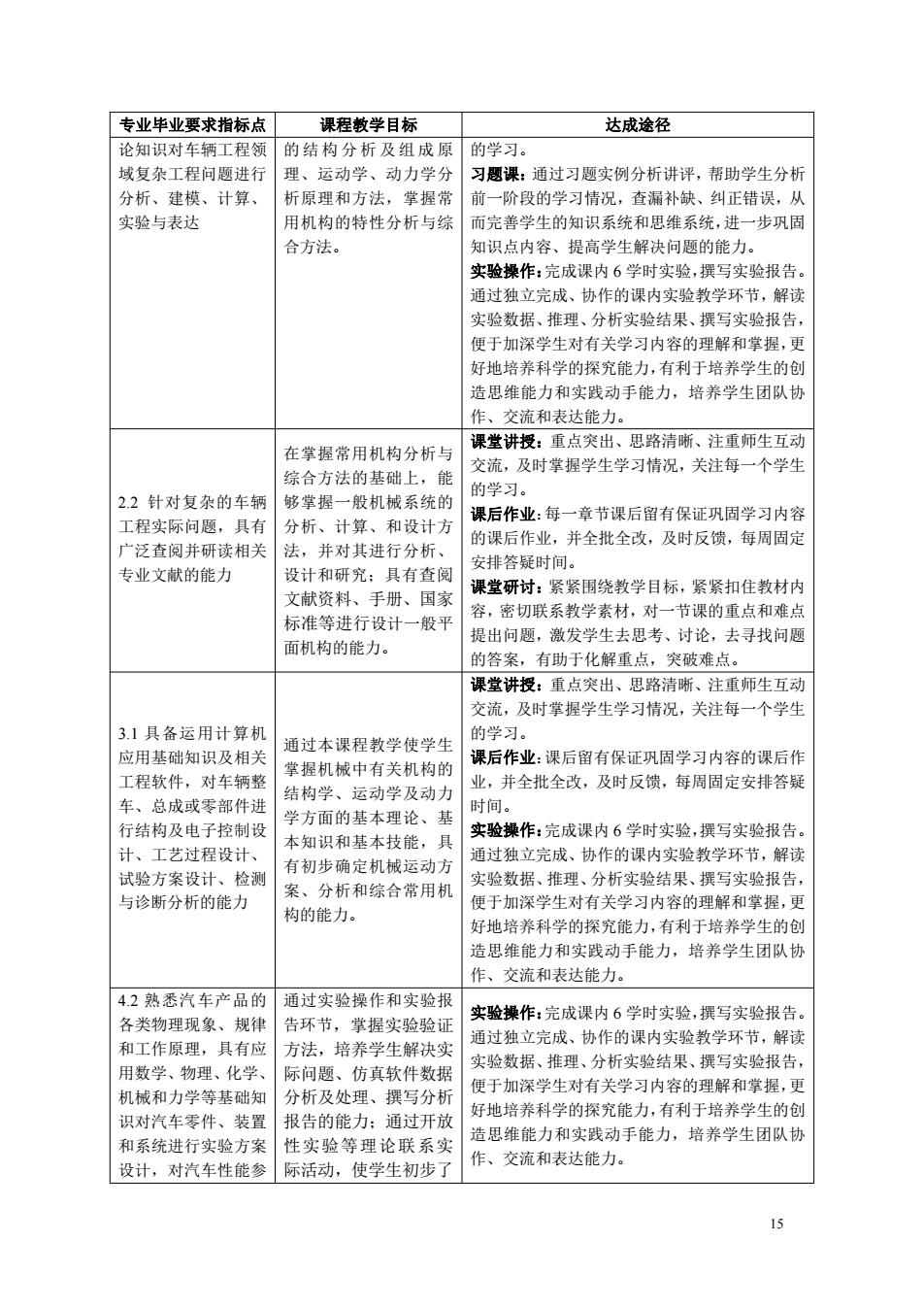

15 专业毕业要求指标点 课程教学目标 达成途径 论知识对车辆工程领 域复杂工程问题进行 分析、建模、计算、 实验与表达 的 结 构 分 析 及 组 成 原 理、运动学、动力学分 析原理和方法,掌握常 用机构的特性分析与综 合方法。 的学习。 习题课:通过习题实例分析讲评,帮助学生分析 前一阶段的学习情况,查漏补缺、纠正错误,从 而完善学生的知识系统和思维系统,进一步巩固 知识点内容、提高学生解决问题的能力。 实验操作:完成课内 6 学时实验,撰写实验报告。 通过独立完成、协作的课内实验教学环节,解读 实验数据、推理、分析实验结果、撰写实验报告, 便于加深学生对有关学习内容的理解和掌握,更 好地培养科学的探究能力,有利于培养学生的创 造思维能力和实践动手能力,培养学生团队协 作、交流和表达能力。 2.2 针对复杂的车辆 工程实际问题,具有 广泛查阅并研读相关 专业文献的能力 在掌握常用机构分析与 综合方法的基础上,能 够掌握一般机械系统的 分析、计算、和设计方 法,并对其进行分析、 设计和研究;具有查阅 文献资料、手册、国家 标准等进行设计一般平 面机构的能力。 课堂讲授:重点突出、思路清晰、注重师生互动 交流,及时掌握学生学习情况,关注每一个学生 的学习。 课后作业:每一章节课后留有保证巩固学习内容 的课后作业,并全批全改,及时反馈,每周固定 安排答疑时间。 课堂研讨:紧紧围绕教学目标,紧紧扣住教材内 容,密切联系教学素材,对一节课的重点和难点 提出问题,激发学生去思考、讨论,去寻找问题 的答案,有助于化解重点,突破难点。 3.1 具备运用计算机 应用基础知识及相关 工程软件,对车辆整 车、总成或零部件进 行结构及电子控制设 计、工艺过程设计、 试验方案设计、检测 与诊断分析的能力 通过本课程教学使学生 掌握机械中有关机构的 结构学、运动学及动力 学方面的基本理论、基 本知识和基本技能,具 有初步确定机械运动方 案、分析和综合常用机 构的能力。 课堂讲授:重点突出、思路清晰、注重师生互动 交流,及时掌握学生学习情况,关注每一个学生 的学习。 课后作业:课后留有保证巩固学习内容的课后作 业,并全批全改,及时反馈,每周固定安排答疑 时间。 实验操作:完成课内 6 学时实验,撰写实验报告。 通过独立完成、协作的课内实验教学环节,解读 实验数据、推理、分析实验结果、撰写实验报告, 便于加深学生对有关学习内容的理解和掌握,更 好地培养科学的探究能力,有利于培养学生的创 造思维能力和实践动手能力,培养学生团队协 作、交流和表达能力。 4.2 熟悉汽车产品的 各类物理现象、规律 和工作原理,具有应 用数学、物理、化学、 机械和力学等基础知 识对汽车零件、装置 和系统进行实验方案 设计,对汽车性能参 通过实验操作和实验报 告环节,掌握实验验证 方法,培养学生解决实 际问题、仿真软件数据 分析及处理、撰写分析 报告的能力;通过开放 性实验等理论联系实 际活动,使学生初步了 实验操作:完成课内 6 学时实验,撰写实验报告。 通过独立完成、协作的课内实验教学环节,解读 实验数据、推理、分析实验结果、撰写实验报告, 便于加深学生对有关学习内容的理解和掌握,更 好地培养科学的探究能力,有利于培养学生的创 造思维能力和实践动手能力,培养学生团队协 作、交流和表达能力

专业毕业要求指标点课程教学目标 达成途径 数、特征参数和运行解现代设计方法及科 参数等进行测量和测 技成果,为今后从事车 式的能力,并能多对 辆设计、研究、开发和 实哈数据及结果讲行创新草定,必要的基础。 正确分析与判断 三、内容提要与要求 理论教学(50学时) (一)绪论(1学时) 本课程的研究对象和内容:本课程在教学中的地位、作用和任务:如何学好本课程 本意的重点:本课程研究的对象及内容。 (二)平面机构的结构分析(5学时) 掌握机构运动简图的绘制:平面机构的自由度计算和计算中应注意的事项:高副低代 及平面机构的组成原理。 本章的重点:运动副和运动链的概念、机构运动简图的绘制、机构具有确定运动的条 件及机构自由度的计算。 本章的难点:机构自由度计算中有关虚约束的识别及处理问题 (三)平面机构的运动分析(4学时) 了解机构速度分析的瞬心方法,机构运动分析的矢量图解方法,机构运动分析的解析 法。 本章的重点:速度瞬心的概念和“三心定理"的应用:应用相对运动图解法原理求解机构 构件上任意点和构件的运动参数:通过机构位置矢量多边形建立机构的位置矢量方程,进行 机构的位置、速度和加速度分析。 本章的难点:运用相对运动图解法对两构件重合点间运动参数的求解。 (四)平面机构的力分析(2学时) 运动副中摩擦力的确定,总反力的确定方法,计入运动副中摩擦的机构受力分析。 本章的重点:计入运动刷中摩擦的机构受力分析的图解法。 本章的难点:总反力的确定方法。 (五)机械的效率和自锁(2学时) 机械系统的效率计算方法,机械的自锁条件。 本章的重点:机械的机械效率、考虑摩擦时自锁现象及自锁条件。 本章的难点:自锁条件的确定方法 (六)机械的平衡(3学时) 学习刚性转子静平衡和动平衡的原理和计算:掌握平面连杆机构的平衡。 本章的重点:刚性转子静、动平衡的原理和方法。 本章的难点:刚性转子动平衡概念的建立。 6

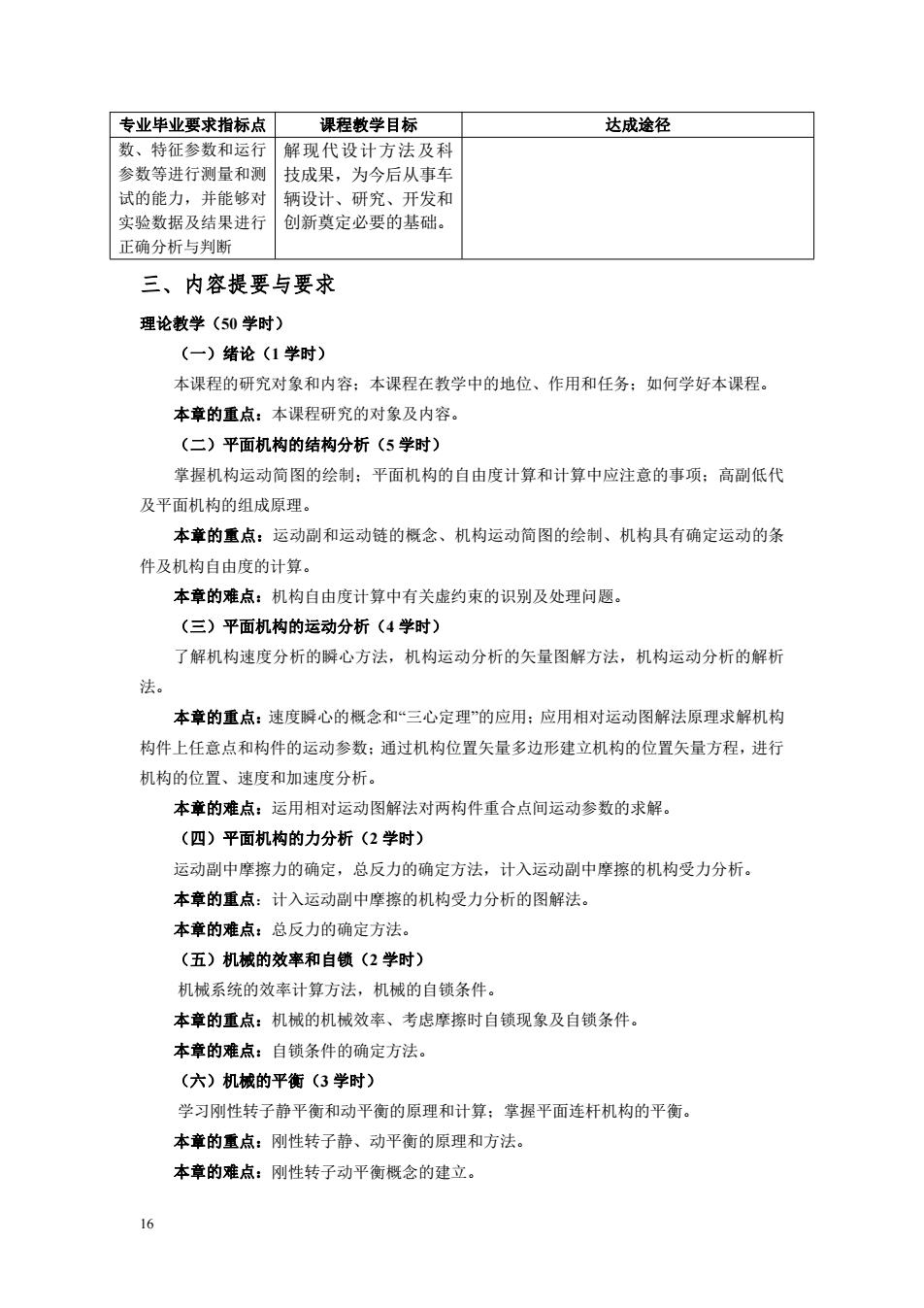

16 专业毕业要求指标点 课程教学目标 达成途径 数、特征参数和运行 参数等进行测量和测 试的能力,并能够对 实验数据及结果进行 正确分析与判断 解现代设计方法及科 技成果,为今后从事车 辆设计、研究、开发和 创新奠定必要的基础。 三、内容提要与要求 理论教学(50 学时) (一)绪论(1 学时) 本课程的研究对象和内容;本课程在教学中的地位、作用和任务;如何学好本课程。 本章的重点:本课程研究的对象及内容。 (二)平面机构的结构分析(5 学时) 掌握机构运动简图的绘制;平面机构的自由度计算和计算中应注意的事项;高副低代 及平面机构的组成原理。 本章的重点:运动副和运动链的概念、机构运动简图的绘制、机构具有确定运动的条 件及机构自由度的计算。 本章的难点:机构自由度计算中有关虚约束的识别及处理问题。 (三)平面机构的运动分析(4 学时) 了解机构速度分析的瞬心方法,机构运动分析的矢量图解方法,机构运动分析的解析 法。 本章的重点:速度瞬心的概念和“三心定理”的应用;应用相对运动图解法原理求解机构 构件上任意点和构件的运动参数;通过机构位置矢量多边形建立机构的位置矢量方程,进行 机构的位置、速度和加速度分析。 本章的难点:运用相对运动图解法对两构件重合点间运动参数的求解。 (四)平面机构的力分析(2 学时) 运动副中摩擦力的确定,总反力的确定方法,计入运动副中摩擦的机构受力分析。 本章的重点:计入运动副中摩擦的机构受力分析的图解法。 本章的难点:总反力的确定方法。 (五)机械的效率和自锁(2 学时) 机械系统的效率计算方法,机械的自锁条件。 本章的重点:机械的机械效率、考虑摩擦时自锁现象及自锁条件。 本章的难点:自锁条件的确定方法。 (六)机械的平衡(3 学时) 学习刚性转子静平衡和动平衡的原理和计算;掌握平面连杆机构的平衡。 本章的重点:刚性转子静、动平衡的原理和方法。 本章的难点:刚性转子动平衡概念的建立

(七)平面连杆机构及其设计(6学时) 学习铰链四杆机构的基本型式、演化和应用:曲柄存在条件、传动角、死点、极位夹 角和行程速比系数等概念。 掌握连杆机构设计的基本问题:用图解法实现按给定连杆位置和连架杆对应位置设计 四杆机构:按给定行程速比系数设计四杆机构:用解析法设计四杆机构的基本方程的建立和 给定条件与解的关系及方程解法的概述。 本章的重点:平面较链四杆机构的演化:曲柄存在条件、传动角、死点、急回运动、 行程速比系数、平面四杆机构综合的一些基本知识: 本章的难点:曲柄存在条件的杆长关系式的全面分析、平面多杆机构的传动角和平面 四杆机构最小传动角的确定、平面较链四杆机构运动连续性的判断。 (八)凸轮机构及其设计(6学时) 学习凸轮机构的类型和应用:掌握从动件常用的运动规律:用图解法和解析法设计凸 轮廓线:凸轮机构的基本尺寸确定。 本章的重点:推杆常用运动规律的特点及其选择原则:盘形凸轮机构凸轮轮廓曲线的 设计:凸轮基圆半径与压力角及自锁的关系。 本章的难点:凸轮廓线设计中所应用的“反转法”原理和压力角的概念。 (九)齿轮机构及其设计(12学时) 学习齿轮机构的类型和应用:掌握齿席啮合基本定律:渐开线的性质、方程:渐开线 直齿圆柱齿轮的基本参数与几何尺寸计算:渐开线直齿圆柱齿轮啮合特性(定比传动、可分 性、连续传动条件等)。 了解渐开线轮齿的展成原理、根切现象与最少齿数:变位齿轮传动概述。 了解斜齿圆柱齿轮齿廓曲面的形成、啮合特点、几何尺寸计算。 掌握标准直齿圆锥齿轮传动特点及其基本尺寸。 学习蜗轮蜗杆传动的特点及其基本尺计计算。 本章的重点:渐开线直齿圆柱齿轮外嘻合传动的基本理论和设计计算。 本章的难点:共轭齿廓的确定:一对轮齿的啮合过程:变位齿轮传动:斜齿轮和锥齿 轮的当量齿轮和当量齿数。 (十)轮系及其设计(6学时) 学习轮系的应用和分类:掌握定轴轮系、周转轮系及其混合轮系传动比计算:了解行 星轮系选型及设计的基本知识。 本章的重点:周转轮系及复合轮系传动比的计算,轮系的功用及行星轮系设计中齿轮 齿数的确定问题。 本章的难点:如何将复合轮系正确划分为各基本轮系,行星轮系各轮齿数的确定。 (十一)机器运转及其速度波动的调节(3学时) 学习机器速度波动的原因:掌握机器运动方程式:飞轮调速原理:飞轮转动惯量的计

17 (七)平面连杆机构及其设计(6 学时) 学习铰链四杆机构的基本型式、演化和应用;曲柄存在条件、传动角、死点、极位夹 角和行程速比系数等概念。 掌握连杆机构设计的基本问题;用图解法实现按给定连杆位置和连架杆对应位置设计 四杆机构;按给定行程速比系数设计四杆机构;用解析法设计四杆机构的基本方程的建立和 给定条件与解的关系及方程解法的概述。 本章的重点:平面铰链四杆机构的演化;曲柄存在条件、传动角、死点、急回运动、 行程速比系数、平面四杆机构综合的一些基本知识; 本章的难点:曲柄存在条件的杆长关系式的全面分析、平面多杆机构的传动角和平面 四杆机构最小传动角的确定、平面铰链四杆机构运动连续性的判断。 (八)凸轮机构及其设计(6 学时) 学习凸轮机构的类型和应用;掌握从动件常用的运动规律;用图解法和解析法设计凸 轮廓线;凸轮机构的基本尺寸确定。 本章的重点:推杆常用运动规律的特点及其选择原则;盘形凸轮机构凸轮轮廓曲线的 设计;凸轮基圆半径与压力角及自锁的关系。 本章的难点:凸轮廓线设计中所应用的“反转法”原理和压力角的概念。 (九)齿轮机构及其设计(12 学时) 学习齿轮机构的类型和应用;掌握齿廓啮合基本定律;渐开线的性质、方程;渐开线 直齿圆柱齿轮的基本参数与几何尺寸计算;渐开线直齿圆柱齿轮啮合特性(定比传动、可分 性、连续传动条件等)。 了解渐开线轮齿的展成原理、根切现象与最少齿数;变位齿轮传动概述。 了解斜齿圆柱齿轮齿廓曲面的形成、啮合特点、几何尺寸计算。 掌握标准直齿圆锥齿轮传动特点及其基本尺寸。 学习蜗轮蜗杆传动的特点及其基本尺寸计算。 本章的重点:渐开线直齿圆柱齿轮外啮合传动的基本理论和设计计算。 本章的难点:共轭齿廓的确定;一对轮齿的啮合过程;变位齿轮传动;斜齿轮和锥齿 轮的当量齿轮和当量齿数。 (十)轮系及其设计(6 学时) 学习轮系的应用和分类;掌握定轴轮系、周转轮系及其混合轮系传动比计算;了解行 星轮系选型及设计的基本知识。 本章的重点:周转轮系及复合轮系传动比的计算,轮系的功用及行星轮系设计中齿轮 齿数的确定问题。 本章的难点:如何将复合轮系正确划分为各基本轮系,行星轮系各轮齿数的确定。 (十一)机器运转及其速度波动的调节(3 学时) 学习机器速度波动的原因;掌握机器运动方程式;飞轮调速原理;飞轮转动惯量的计