·1074·第四精港尿生殖系统 其上部相连,下部可分开,有利于腹膜后充气造影时气体进入肾周脂肪囊内。前、后肾筋膜在 降结肠后方融合,形成侧锥筋膜,由肾筋膜将腹膜后间隙分为3个腔隙:①肾旁前间隙(anterior pararenal space):位于后腹膜与肾前筋膜之间,侧缘为侧锥筋膜,两侧肾前旁间隙在中线处可 相通,其内有胰腺,肝、脾、胰血管和十二指肠降部,升、降结肠。②肾周间隙:位于肾前、后 筋膜之间(即肾周脂肪囊所充填之间隙),肾前、后筋膜在内侧并不构成明确的解剖分界,但和 腹主动脉和下腔静脉的外膜融合,有效地将左右肾周间隙相互隔开,但也有偶尔交通的报道,肾 周间隙内有肾上腺、肾脏近端肾收集系统、肾血管和脂肪等脏器和组织。③肾旁后间隙(posterior pararenal space):位于肾后筋膜与腹横筋膜之间,其内无器官,只有脂肪、血管和淋巴结。 肾脏的内部结构分为肾实质和收集腔两部分。肾实质又分为皮质和髓质。皮质位于肾外周, 由许多肾小体和肾小管组成。髓质位于深部,包绕收集腔,是由许多肾锥体组成,锥体的基底 朝向皮质,尖端向内,称为肾乳头,皮质伸入髓质锥体间的分隔称为肾柱。收集腔分为肾孟和 肾盏。通常每个肾脏有6~14个肾小盏,2~3个肾小盏汇合成一个肾大盏,肾大盏有2~3个, 肾大盏再集合形成肾盂,肾盂出肾门后向下移行为输尿管。此外,肾盂、肾盏的解剖结构尚可 有两种形式:①分支型:肾大盏直接延续到输尿管,肾盂不明显,几乎为两个长形肾大盏所代 替;②壶腹型:肾盂呈壶腹状膨大,直接与肾小盏相连,肾大盏不明显。根据肾盂解剖位置的 不同可分为:①肾内型,肾盂几乎完全隐藏于肾窦内:②肾外型,肾盂几乎完全突出于肾门之 外;③肾内外结合型,介于两型之间。两侧肾孟、肾盏的解剖结构可不对称。 肾盂肾盏的壁自内向外有黏膜层、肌层、纤维层。肌层包括纵行和环行肌,其作用可使肾 小盏内的内容物移向肾盂、输尿管。此外,在肾小盏与肾大盏交界处,肾大盏与肾盂和肾盂与 输尿管的交界处,环行肌有局部增厚,可有括约肌的作用。 肾脏的血供来自肾动脉,肾动脉起自腹主动脉的前侧壁或侧壁,管径平均为6~7m(4.6 ~9.7m),水平走向肾门。在肾门附近或肾窦内分成前后两支,各支在肾窦内发出数小支至肾 窦脂肪及肾盂。前支较大,为肾动脉的直接延续,常又分出四支节段动脉即尖支,前上支、前 中支和前下支动脉;后支较小,延续为后支动脉。按照肾动脉分支的供应区域,可将肾实质划 分为相应的5个节段:①尖段:在肾上极偏内侧,前面占较少部分,后面范围较大,由尖支动 脉供应,也可完全或部分由肾动脉后支供应;②上段:在肾的前半面上中部,尖段的下方,由 前上支动脉供应;③中段:在肾的前半面中部,上段的下方,由前中支动脉供应;④下段:在 中段以下肾的下极,包括前后两个半面,由前下支动脉供应,有时部分由后支动脉供应;⑤后 段:在肾的后半面中部,尖段和下段之间,由后支动脉供应。 肾段动脉分支为叶间动脉,走行于肾锥体之间进入肾皮质,在肾锥体的底部分支成弓形动 脉,位于皮髓质交界处。由弓形动脉分出呈放射状排列的小叶间动脉,行走于肾皮质内,沿途 分出许多入球小动脉,形成肾小球内的血管球,小叶间动脉的末端在被膜内形成毛细血管网。各 段动脉之间无吻合支,若某一段动脉阻塞,其供应的肾实质便会发生缺血坏死。肾动脉的肾外 分支常有3个小分支:肾上腺下动脉、肾包膜动脉和肾孟输尿管动脉,分别供应肾上腺、肾包 膜和肾孟输尿管上段。肾内静脉多与同名动脉伴行,其数目较同名动脉多且管径亦较大,各弓 形静脉间和叶间静脉间均有静脉相沟通,故肾内静脉阻塞不致引起肾梗死。肾静脉在肾门处常 有2~4支,在走向下腔静脉的过程中大多逐渐汇成一支。右肾静脉较短,长约2~4.5cm,宽约 1.4cm,左肾静脉较长,约6~11cm,宽约1.6cm。 肾动脉通常为一支,也有2~4支的,不经过肾门而经肾实质进入肾脏的称为副肾动脉(或

第二十七章海尿系统的发生、解别和正常表现·1075· 迷走肾动脉),出现率较高,多数经肾上极或下极入肾,其起源广泛,大多来自肾动脉,腹主动 脉次之,少数来自肠系膜动脉、肾上腺动脉等。肾静脉一支者占88.5%;二支者占11.2%,三 支者占0.5%,有时,单支右肾静脉在入下腔静脉前分成两段,精索或卵巢动脉穿行其间。左肾 静脉主干有时出现一裂孔,孔内可有左精索或卵巢动脉、左肾动脉通过。少数左肾静脉在到达 主动脉之前分为两段,分别在主动脉的前方和后方通过,并分别开口于下腔静脉,形成环主动 脉静脉。 (二)输尿管 输尿管是肾盂向下的延续部分,是连接肾盂和膀胱的肌性管道,全长约25~30cm,管腔内 径约3~4mm,自肾盂起始后,在腰大肌前外缘下行,逐渐向内侧偏移,接近或越过同水平的腰 椎横突的外端,下经骶酵关节内侧,在髂总动脉分叉处跨过骨盆边缘进入骨盆腔,以后沿骨盆 壁向外后方下行,在坐骨棘附近转向内前呈弧形进入膀胱。 输尿管有3个生理狭窄:上部在肾盂与输尿管移行处,中部在越过小骨盆边缘处,下部在 输尿管进入膀胱的壁内段。 输尿管壁有较厚的平滑肌层,可自上而下产生连续的梭形蠕动,随着输尿管的节律性蠕动, 使肾脏形成的尿液不断流入膀胱。 (三)膀胱 膀胱为一贮存尿液和排尿的空腔器官,位于骨盆下部前方,新生儿骨盆小而浅,膀胱位置 较高,几乎完全在腹腔内,随着年龄的增长和骨盆腔的发育,膀胱逐渐下降,至6岁时已接近 成人位置。正常成人膀胱容量约为300~500ml,最大容量可达800ml。 膀胱大体可分顶部、体部和底部,各部间无明显分界,顶部朝向前上方,底部朝向后下方, 顶部与底部之间为体部。体部包括前壁、后壁及两侧壁。膀胱壁自内而外是黏膜层(移行上 皮)、黏膜下层、肌肉层,最外面的浆膜层仅覆盖在膀胱顶部和侧、后壁的上部。在膀胱底部, 两侧输尿管开口与尿道内口间形成的三角形区域,称为膀胱三角区,此区域无黏膜下层,表面 较光滑,位置也较固定。其余部分的膀胱内面有显著的黏膜皱襞。当膀胱充盈膨大时逐渐平坦 而消失。在三角区的后缘,即两侧输尿管口的连接线,因其深部存在肌束而形成一条隆起的皱 襞,称为输尿管间嵴。是膀胱镜检查时寻找输尿管口的标志。 膀胱的毗邻关系:膀胱前方为耻骨联合,后方在男性为精囊、输尿管和直肠,在女性为子 宫和阴道。膀胱底部在男性与前列腺邻接,在女性邻接尿生殖隔,膀胱顶部及后壁上方有腹膜 覆盖,腹膜在膀胱后方形成反折,在男性为直肠膀胱陷凹,可有小肠充填其内,在女性为子宫 膀胱陷凹,子官伏于膀胱上后方。 膀胱血供主要来自髂内动脉前支的上、下动脉。膀胱上动脉供应膀胱上部及侧壁,膀胱下 动脉供应膀胱底部,有时从膀胱上动脉或脐动脉可发出一膀胱中动脉供应膀胱底部及两侧壁。此 外,尚有闭孔动脉和臀下动脉等小分支供应膀胱。膀胱静脉不与同名动脉相伴行,膀胱表面有 粗而密的静脉网,在膀胱下外侧形成静脉丛,最后汇集成膀胱静脉,回流到髂内静脉。 (四)尿道 (1)男性尿道:起自膀胱底部的尿道内口,穿过前列腺、尿生殖隔,再通过阴茎,终于尿

·1076·第四癟泌尿生殖系统 道外口,全程长约15~20cm,有两个弯曲处,略呈S形,全长分为3部分,即前列腺部、膜部 和海绵体部,临床上将前列腺部和膜部统称为后尿道,海绵体部称为前尿道。前列腺部为尿道 穿过前列腺的部分,此部管腔最宽,呈梭形,长约3~4cm,其后壁中央有一纺锤状隆起,称精 阜,长1cm余,高及宽约3~5mm,精阜中央有一较大的开口,斜行向上通入一小的盲袋,称 前列腺小囊,于开口的两侧为两侧输精管开口。精卓的上、下端均有几条纵行黏膜皱襞,称尿 道嵴,自精阜向外下有两条斜行粗大的黏膜皱襞,可延伸至膜部尿道,称精阜襞。前列腺部尿 道的肌层与膀胱肌层相连接,组成尿道内口括约肌。膜部尿道为尿道穿过尿生殖隔的部分,位 于两层三角韧带之间,周围有横纹肌即尿道外括约肌包绕,长约1~2cm,是尿道最固定和除尿 道内、外口以外最狭窄的部位,故常易受损伤。海绵体部尿道又可分为球部(壶腹部)、阴茎部 和阴茎头部。海绵体部尿道两端稍宽大处,即为阴茎头部尿道外口内略膨大的舟状窝和球部。 (2)女性尿道:女性尿道较短,长约3~5cm,起于膀胱底部尿道内口,经阴道前方下行,开 口于阴道前庭。也可分为3段:上段约为上1/3部分,相当于男性前列腺部尿道,亦有内括约 肌:中段穿过尿生殖隔,相当于男性膜部尿道,为外括约肌附着处;下段相当于男性前尿道,周 围有丰富的疏松结缔组织和血管,出口处最窄,出口部上方也有一较浅的舟状窝。 第三节 泌尿系统的正常影像表现 一、平片(腹部平片) 由于肾周有含脂肪的包囊,与肾脏形成较好的自然对比,在经过腹部准备的患者,大多能 显示肾脏轮廓,通常肾下极较上极显示更清楚。此外,腹部肝、脾实质器官和密实的骨骼(脊 柱和骨盆)、腰大肌均可显示。输尿管和膀胱周围因缺乏自然对比而不能显影。 平片上可见腰椎两侧对称的腰大肌影,其外缘光滑平直,自第1腰椎平面斜向外下方,达 髂骨翼处,肾脏通常位于第12胸椎到第3腰椎两侧,呈蚕豆形,上极较尖,下极较圆钝,外侧 缘光滑凸隆,内侧缘中部凹陷处为肾门,内侧缘邻近同侧腰大肌外缘,且常与其平行。肾脏大 小有较大的个体差异,而肾脏宽度的正常变异更大,所以评判肾脏的大小,一般测量肾影的长 度。由于肾脏的长轴(即肾脏上、下极的联线)是由后上内方斜向前下外方,因此在正位投照 的腹部平片上,肾影的长度常较实际短一些。由于各人的体型不同,最好用本人的腰椎椎体高 度作为测量肾影长度的标准,一般肾影的长度约相当于第2腰椎椎体高度的4倍左右,通常两 侧肾影的大小大致相等,右肾可略小于左肾,但右肾的长度不应小于左肾1.5cm以上。 肾脏大小与血压的变化有较密切的关系。当血压下降时,肾内血流量减少,肾影可缩小,肾 长度减少较多时可达2c或更多,当应用利尿药物时,肾内血管扩张,血流量增多,肾影可略 为增大。肾影的位置随呼吸状态和体位的不同可有变化,在仰卧位,随呼吸运动,肾影可以有 约2cm的上下活动度,自卧位变为立位时,肾影一般下降为邻近一个椎体的高度左右。 肝脏阴影大部分位于右侧膈下,表现为密度均匀的软组织影,以肝右叶下段轮廓较清楚。脾 脏位于左膈下外侧,也为均质性软组织密度影,其下缘与第12肋骨下缘平行

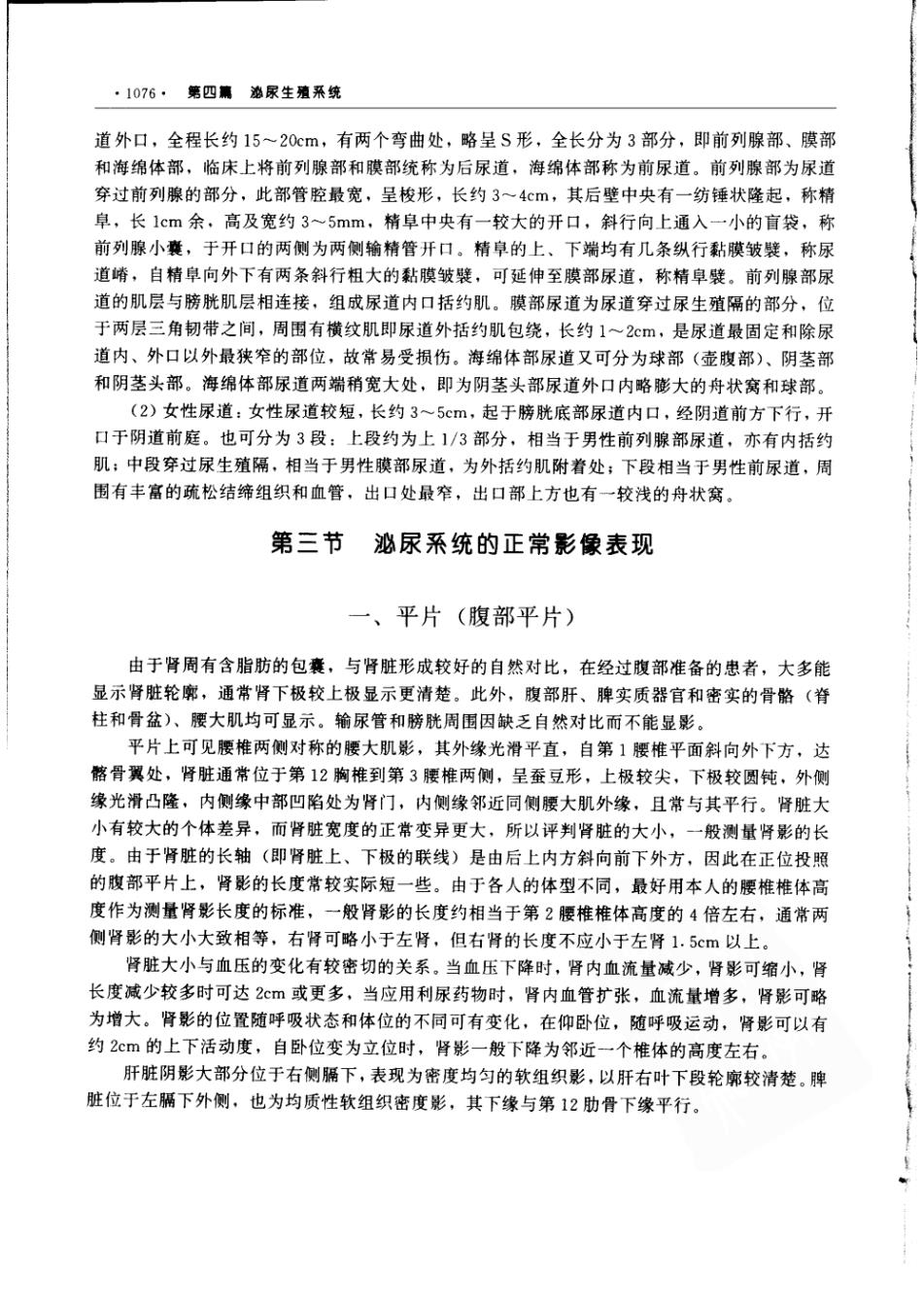

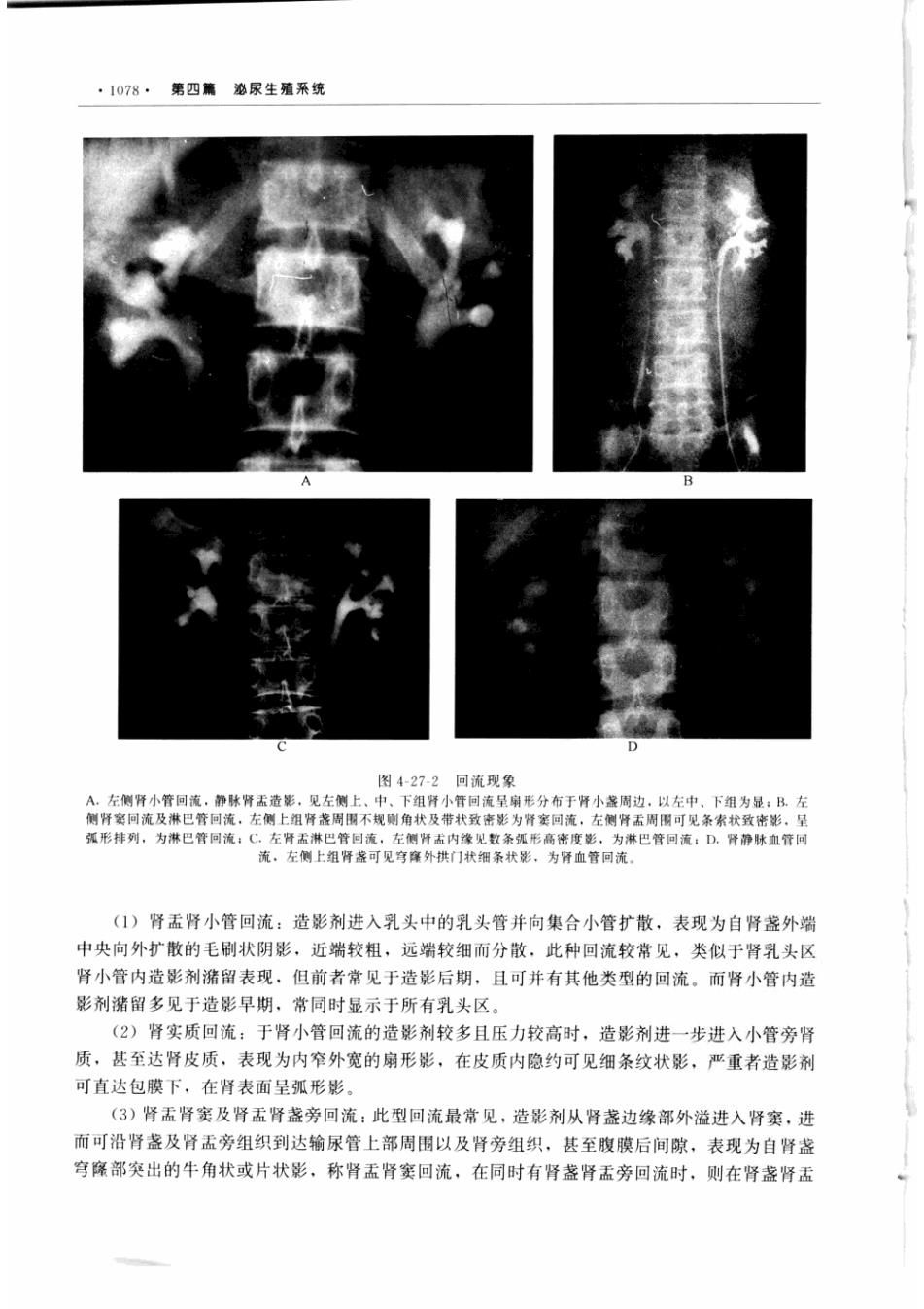

第二十七章沙尿系统的发生、解剖和正常表现·1077· 二、正常尿路造影(静脉及逆行造影) 静脉尿路造影由静脉注射造影剂后,造影剂经肾脏排泄,由于肾小管内尿液含有造影剂,使 肾实质密度增高,尤以肾乳头附近的肾小管显影更浓密,可呈放射状排列。在注射造影剂约2~ 3mn后,随着含造影剂的尿液排泄至肾小盏,可见肾小盏显影,随后依次充盈肾大盏、肾盂、输 尿管和膀胱,从而显示其内腔形态,同时根据肾脏显影情况可以大概估计肾脏的功能。 (一)肾脏(图4-27-1) 1.肾小盏 在常规正位片上,由于多数肾盏为侧位投影,因此可显示其短管状的体部和顶端,由于肾 乳头的突入而呈杯口状凹陷的穹降部,有时由于多个肾乳 头联合突入一个肾小盏,则肾小盏穹降部扩大而不规则,类 似百合花状,但其边缘仍清晰而锐利。有少数肾小盏为正位 (或冠状位)投影,呈现为中央较透亮的环形影或致密的圆 形影,可酷似肾盂或肾盏的结石,此时可加摄斜位片或参阅 平片以资鉴别,肾小盏斜位投影则呈卵圆形。 2.肾大盏 通常每侧肾脏有2~3个肾大盏,多为侧位投影,可分 为三部:①尖部或顶部,由2~3个肾小盏汇合而成;②颈 部或峡部,呈长管状;③基底部,为与肾盂连接处 3.肾盂 肾盂常见表现为略呈三角形,上缘隆凸,下缘微凹,基 图427-1正常IVP 底部朝外,位于肾窦内,尖部朝内下,逐渐移行为输尿管。双侧正常繪尿管,正常肾玉肾盏.膀胱内少量 此外,尚可有壶腹型肾盂和分支型肾盂,前者肾盂膨大呈壶 造影剂。盆腔内可见金属避孕环,膀胱上部 局限性凹陷为子宫所在处压迪膀胱, 腹状,肾小盏直接与肾盂相连,肾大盏往往不明显或消失, 而分支型肾盂则表现为肾盂为两个狭窄的肾大盏代替,无明显的肾盂形态 正常肾盂肾盏边缘光滑,密度均匀,有时可见肾血管形成的边缘小压迹,或肾盂肾盏蠕动 所致暂时性凹陷或狭窄。两侧肾盂肾盏的形状和数目常可不同。在仰卧水平位投照的侧位片上, 两侧肾盂肾盏与脊柱重叠,其前缘不应超出脊柱的前缘。 逆行肾盂造影所见基本同静脉肾盂造影,但不能评估肾功能情况,由于造影剂是直接注入 肾盂内,肾盂肾盏充盈较多,因而轮廓较饱满,边缘更清楚锐利。 4.回流现象 在肾盂造影中,尤其是逆行肾盂造影时,由于肾盂内压力增高,造影剂进入肾盂肾盏以外 的区域,称为回流,回流有以下几种(图4-27-2):

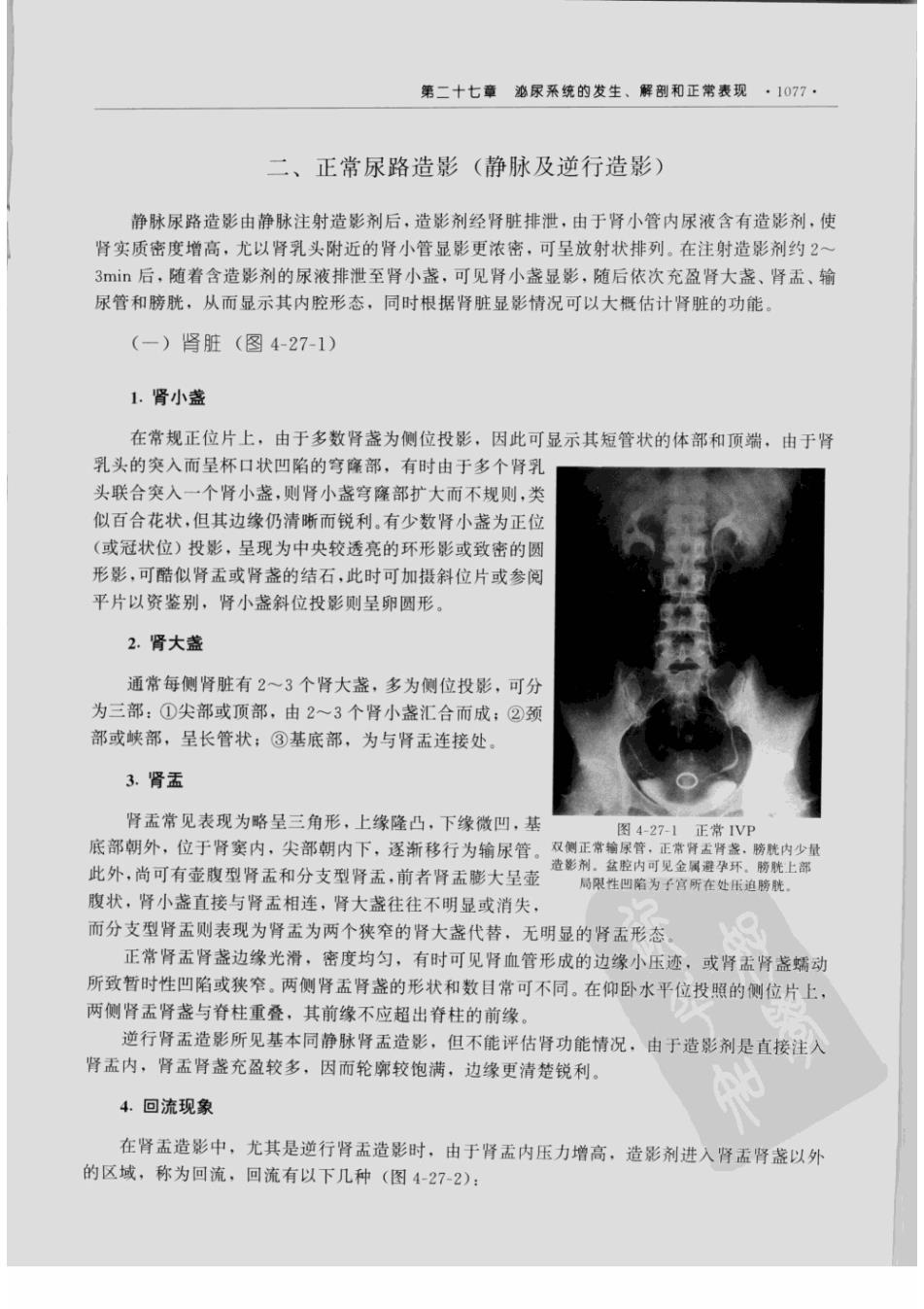

·1078·第四麓泌尿生殖系统 分 D 图4-27-2回流现象 A。左侧肾小管回流,静脉肾盂造影,见左侧上、中、下组肾小管回流呈扇形分布于肾小盏周边,以左中、下组为显:B.左 侧肾窦同流及淋巴管回流,左侧上组肾盏周围不规则角状及带状致密影为肾窭回流,左侧肾孟周围可见条索状致密影,呈 孤形排列,为淋巴管回流:C,左肾孟淋巴管回流,左侧肾盂内缘见数条弧形高密度影,为淋巴管回流:D.肾静脉血管回 流。左侧上组肾盏可见穹摩外拱门状细条状影,为肾血管回流。 (1)肾盂肾小管回流:造影剂进入乳头中的乳头管并向集合小管扩散,表现为自肾盏外端 中央向外扩散的毛刷状阴影,近端较粗,远端较细而分散,此种回流较常见,类似于肾乳头区 肾小管内造影剂潴留表现,但前者常见于造影后期,且可并有其他类型的回流。而肾小管内造 影剂潴留多见于造影早期,常同时显示于所有乳头区。 (2)肾实质回流:于肾小管回流的造影剂较多且压力较高时,造影剂进一步进入小管旁肾 质,甚至达肾皮质,表现为内窄外宽的扇形影,在皮质内隐约可见细条纹状影,严重者造影剂 可直达包膜下,在肾表面呈弧形影。 (3)肾盂肾窦及肾孟肾盏旁回流:此型回流最常见,造影剂从肾盏边缘部外溢进入肾窦,进 而可沿肾盏及肾盂旁组织到达输尿管上部周围以及肾旁组织,甚至腹膜后间隙,表现为自肾盏 穹降部突出的牛角状或片状影,称肾盂肾窦回流,在同时有肾盏肾盂旁回流时,则在肾盏肾盂