第二十七章海尿系统的发生、解翻剖和正常表现·1079· 旁可见不规则造影剂影。 (4)肾孟淋巴管回流:在肾盂肾窦回流时,造影剂由淋巴管吸收,表现为一条或多条细小 而扭曲的线状影,自肾盏穹窿部向肾门及其内侧延伸,倾向于围绕输尿管,最终达主动脉旁淋 巴结显示为均匀的圆形或椭圆形点状影。 (5)肾盂血管回流:主要为肾盂静脉回流,多与肾盂肾窦回流和淋巴管回流并存,造影剂 回流在肾盂静脉周围间隙或破入静脉,表现为在肾盏附近有弓形或孤形线条影。 (二)输尿管 在常规静脉肾盂造影解除腹部压迫带后摄片,可见脊椎两旁显示输尿管影,表现为边缘光 滑、轻度弯曲的窄带状影,宽约3~4m,在输尿管中部髂骨嵴上方,有时可见轻度生理性扩张, 在3个生理性狭窄处,尤其是越过骨盆边缘处,可见造影剂中断或密度减低。由于输尿管本身 的梭形蠕动及呼吸对肾脏的移动影响,常见输尿管呈粗细不等的波浪状。有时输尿管可发生扭 曲,在扭曲处呈一圆形或卵圆形密度增高影,必要时可加摄斜位或侧位片,或参阅平片,以鉴 别结石,于水平投照的侧位片上,一般输尿管上端在第1~2腰椎椎体前缘的后方,下段在第4 ~5腰椎椎体前缘的前方。 在常规法静脉肾盂造影中,通常不易显示输尿管全程,而以大剂量静脉滴注法造影显示较满 意。逆行肾盂造影可根据静脉造影的不足或疑点,有选择性地补充显示输尿管,但输尿管因受导管 的刺激可产生局部痉挛,为确定输尿管是否有病理性改变,常需多次摄片以证明其恒定存在。 (三)膀胱 膀胱的大小、形态随充盈造影剂量的多少而不同,充盈较满的膀胱多呈卵圆形或圆形,边 缘光滑,密度均匀,其下缘多与耻骨上缘相平,在曝光较深的照片上偶尔可见膀胱中线下部 (相当于膀胱颈处)有一尖端向下的小三角形浓密影。于膀胱充盈较少,造影剂浓度不高时,常 可见膀胱中部有一横行透明带,为两侧输尿管开口间隆起的输尿管间嵴。在静脉尿路造影中,有 时可见一条形不规则密度增高影自输尿管开口处向下延伸,可直达对侧膀胱壁,是由于输尿管 下端的强烈蠕动,将造影剂喷入膀胱所致,称为输尿管“射流征”。膀胱充盈少量造影剂或在收 缩状态时,可见黏膜皱襞形成的膀胱边缘不光整,呈波浪状或锯齿状。 膀胱形态也可随腹腔内脏器的压力而有改变,最常见为子宫和乙状结肠压迫,致膀胱顶部 凹陷。 在膀胱侧位和斜位片上,一般膀胱顶的前部稍高,膀胱底略向前下方倾斜,近于30°角。膀 胱颈的小尖角影向下突出,位置稍偏后,大小不超过0.5cm。侧位上偶尔可见膀胱后下方呈轻微 的局部隆起突入膀胱腔内,是输尿管间嵴所在处。排尿时由于膀胱肌肉收缩,膀胱底部下降,膀 胱颈基板开放而呈漏斗形,排尿结束前,膀胱三角区进一步竖直,与前方的基板共同形成一近 于管状形态,勿误认为扩大的后尿道。排尿结束后,膀胱前后基板又呈平置,膀胱底上升,回 复原状。 (四)尿道 男性尿道前列腺部正位在耻骨联合正中部,略呈梭形,在曝光较深或造影剂较谈的照片上, 可见最宽处中央有一结节状或梭形充盈缺损区,为精阜所在。有时在精阜上、下方可见尿道嵴

·1080·第四篇泌尿生殖系统 图427-3排泄法尿道造影:正常尿道 形成的纵行细条状影,下部偶见到两条斜行的精阜襞透亮影,不可误认为尿道瓣膜。在侧位及 斜位片上,前列腺部尿道前缘呈略凹的弧形,于弧形的中央后方可见一黄豆状充盈缺损区,为 精阜。膜部尿道向前下斜行,为尿道最窄处。球部尿道为尿道最宽处,最宽可达15mm左右,球 部尿道转向前方,成略大于90的角。海绵体部尿道转向下方,为尿道最长的部分,呈宽度均等 的管状,至近尿道出口处(即舟状窝处)略呈梭形膨大。 在逆行尿道造影时,由于尿道膜部外括约肌的痉挛收缩,后尿道常显示较细,甚至不显影, 不可误为器质性狭窄。偶尔可见造影剂回流至前列腺小囊、射精管、精囊及前列腺,压力高时 甚至可回流入邻近静脉。 在排泄法尿道造影时,由于外括约肌松弛,整个后尿道均较宽大,膀胱颈亦宽大如漏斗状, 各部分界欠清(图4-27-3)。有时在后尿道可见深浅不等的对称性收缩波,一般时间短暂,形态 不固定,不应误为器质性病变。 女性尿道短而宽,以斜位观察较合适,出口处最窄,上部逐渐变宽,至近膀胱颈部又骤然 变窄,略呈倒置的锥形。排尿时常有部分造影剂逆流入阴道,不可误认为病变征象。 三、正常肾动脉造影 肾动脉造影常分为以下3期: (一)动脉期 动脉期显示肾动脉主干及其分支,持续时间短,与造影剂注射的速度和时间有关,通常约 0.5~3s。 肾动脉的肾外分支以肾上腺下动脉显影机会较多,肾上腺下动脉是肾动脉的第1分支,口 径较细,向上外走行,分数支供应肾上腺。肾包膜动脉很细,显示机会不多,因其血流速度慢, 显影常持续至实质期,容易辨认。肾盂输尿管动脉常由肾动脉分支分出,很细,易被肾实质遮 盖,不易显示。 肾动脉的肾内分支情况如正常解剖所述。正位投照时,前后支常不易区分,其鉴别点为:①

第二十七章海尿系统的发生、解剖和正常表现·1081· 后支较细,前支较粗;②后支在外上侧,其分支不达到肾外围,前支在内下侧,其分支达到肾 外围;③前支常为肾动脉的直接延续。由于有时存在副肾动脉,选择性肾动脉造影有时难以发 现肾脏血供来源的全貌,若发现部分肾脏充盈缺损,特别是肾上极或下极有充盈缺损时,应行 腹主动脉造影或肠系膜上动脉造影,找出副肾动脉的来源。正常肾动脉及其各级分支口径逐渐 变细,边缘光滑,分布均匀,走行规则。无过度纡曲,可清楚显示至弓形动脉。50岁以上的正 常人,可因肾小动脉硬化出现叶间动脉过分纡曲和粗细不均,弓形动脉从叶间动脉分出的角度 变锐等表现。 (二)微血管期 动脉期之后即为微血管期(又称实质期),约在注射造影剂后第4s开始显示,此时整个肾脏 弥漫地显影,造影剂分布于小血管、肾脏间质液和肾小管系统内。于实质期早期可显示肾皮质 的厚度,在肾的上、下极皮质较厚,约10mm,中间部分较薄,约5~8mm,常规肾动脉造影比 较难以显示肾内微血管的细微情况。采用放大摄影(球管焦点小于0.2mm,放大3倍)并以2 ~3帧/秒的速度连续摄片可显示小叶间动脉和肾小球。此种情况下微血管期可分为4个时相: 皮质小动脉相、肾小球相、皮质肾实质相和总体肾实质相。皮质小动脉相为小叶间动脉显示的 一瞬间,持续不到0.5s。此时肾实质密度增高,由细小的与弓形动脉垂直的小叶间血管构成。肾 小球相表现为许多大小不等的动脉瘤样影。此乃肾小球可短暂储存造影剂且数个肾小球影重叠 所致。此相可持续1~2s。当皮质的微血管、肾小管和肾小管周围间隙的造影剂增多时,就进入 皮质实质相。此相肾皮质密度高,髓质密度低,皮髓质分界清楚。皮质高密度可持续4s。随后 造影剂从皮质血管和细胞外间隙转入锥体血管和肾小管腔内,进入总体肾实质相。此相持续较 长,起初10~15s内,皮质密度逐渐变低,皮髓质分界逐渐模糊。20s后,整个肾实质变为均匀 的高密度,然后在2min内密度逐渐降低至造影前水平。 (三)肾静脉期 造影后4s左右,肾静脉开始出现造影剂,持续约20s,一般于8s达高峰。引流皮质的小叶 间静脉与引流髓质的髓静脉汇合成弓形静脉,弓形静脉引流入叶间静脉,各弓形静脉之间和叶 间静脉之间相互沟通,叶间静脉汇合成3~4支叶静脉,在肾盂前方联合为肾静脉。由于造影剂 大部分流入肾小管腔及肾小管周围间隙,再加上皮质肾实质相密度高,所以上述肾内静脉不易 清楚显示。肾静脉主干可显示较清楚。其走行变异情况同解剖所述。 四、正常CT表现 由于CT扫描为人体横断面断层图像,所示泌尿系器官亦为横断面表现。 (一)肾脏 1.平扫 正常肾脏横断面随扫描平面而异,呈圆形或卵圆形,外缘光滑,上、下极较中部面积小,中 部内前方可见凹陷的肾门。肾实质密度较均匀,CT值约为30~50HU,稍低于肝、脾密度。近

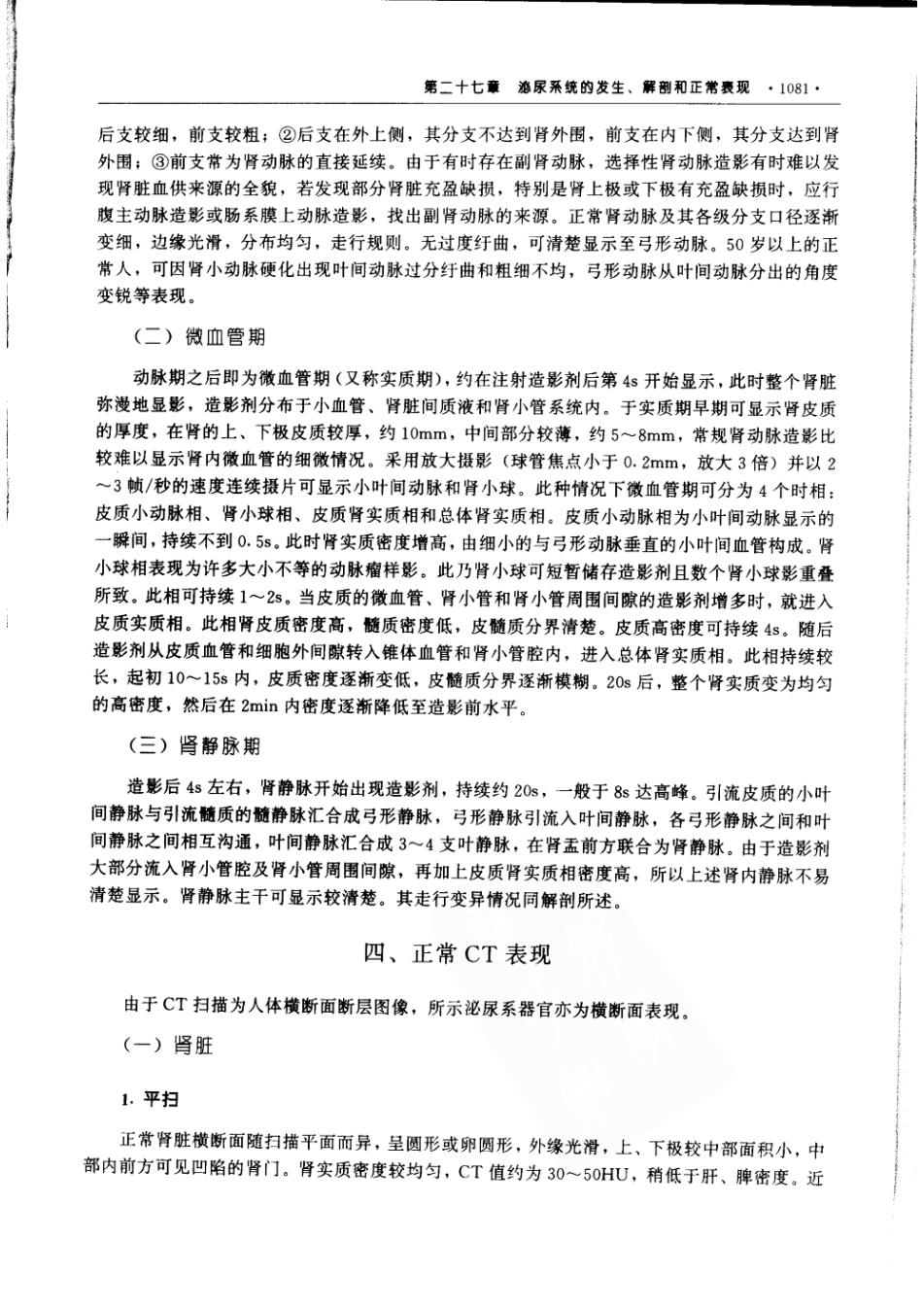

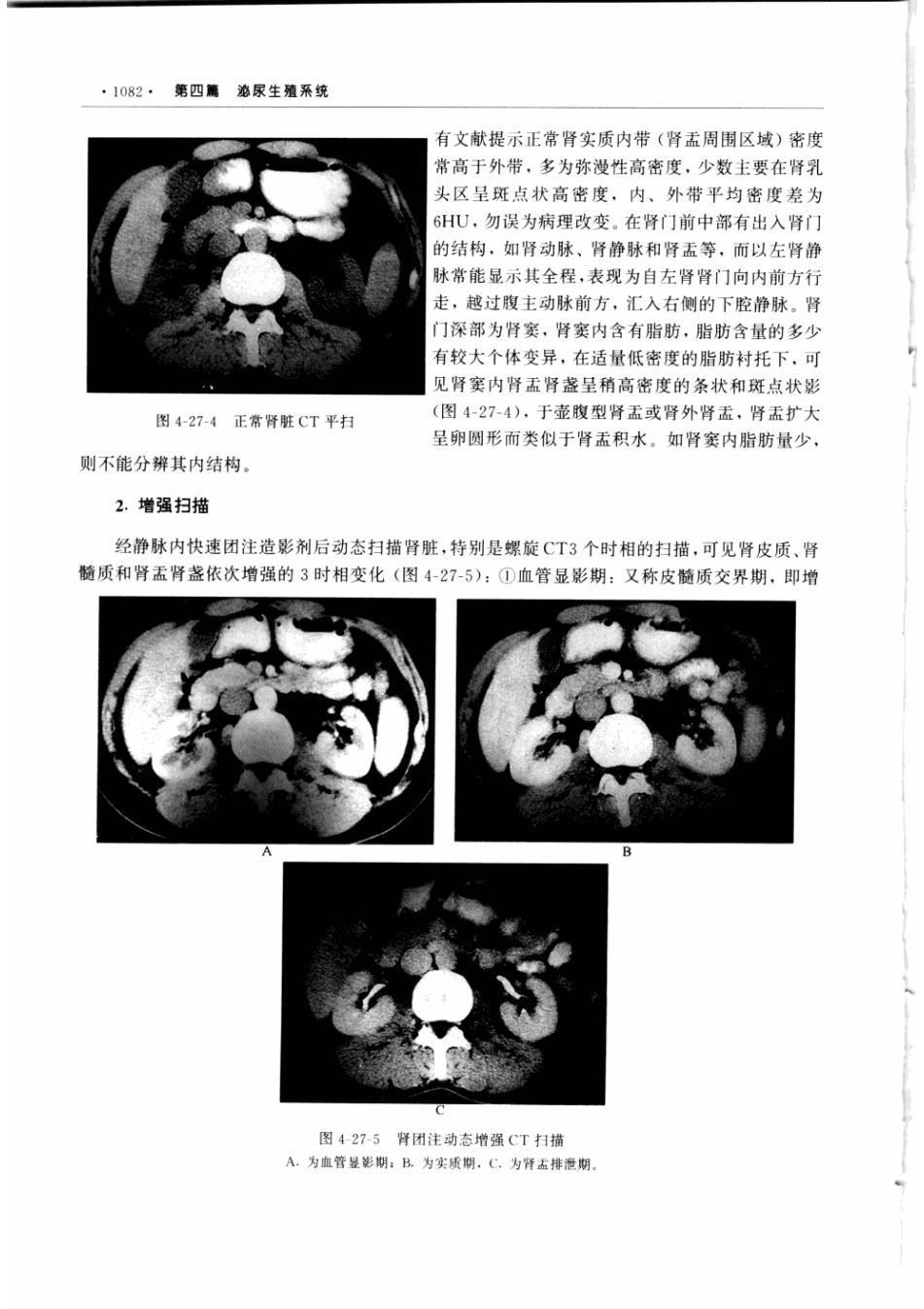

·1082·第四篇泌尿生殖系统 有文献提示正常肾实质内带(肾盂周围区域)密度 常高于外带,多为弥漫性高密度,少数主要在肾乳 头区呈斑点状高密度,内、外带平均密度差为 6HU,勿误为病理改变。在肾门前中部有出入肾门 的结构,如肾动脉、肾静脉和肾盂等,而以左肾静 脉常能显示其全程,表现为自左肾肾门向内前方行 走,越过腹主动脉前方,汇入右侧的下腔静脉。肾 门深部为肾窦,肾窦内含有脂肪,脂肪含量的多少 有较大个体变异,在适量低密度的脂肪衬托下,可 见肾窦内肾盂肾盏呈稍高密度的条状和斑点状影 图4-27-4正常肾脏CT平扫 (图4274),于壶腹型肾盂或肾外肾盂,肾盂扩大 呈卵圆形而类似于肾盂积水。如肾窦内脂肪量少, 则不能分辨其内结构。 2.增强扫描 经静脉内快速团注造影剂后动态扫描肾脏,特别是螺旋CT3个时相的扫描,可见肾皮质、肾 髓质和肾盂肾盏依次增强的3时相变化(图4-27-5):①血管显影期:又称皮髓质交界期,即增 图427-5肾团注动态增强CT扫描 A。为血管显影期:B.为实质期.C,为肾玉排泄期

第二十七章沙尿系统的发生、解剖和正常表现·1083· 强早期,于注射造影剂后10~30s内,造影剂随血液循环进入肾小体,可见肾外周的皮质和伸入 髓质内的肾柱首先明显增强,皮髓质交界清楚可辨。②实质期:又称皮髓质增强期,继血管显 影期后,造影剂通过肾小管排泄,髓质逐渐显影,密度增浓,逐渐成为与皮质等密度,皮髓质 分界消失,CT值可达80~120HU,此期持续约1~2min。③肾盂排泄期:造影剂由肾小管排至 肾盏肾孟,约于注射造影剂后5min,肾盏肾盂及输尿管等清楚显影,密度均匀增高,肾实质密 度降低。 于动态增强扫描的血管显影期和实质期,腹 主动脉、肾动脉、肾静脉和下腔静脉相继增强,密 度增高,可更清楚地辨认肾静脉和肾动脉。根据 其解剖特点:肾静脉位于肾动脉前方,管径较粗。 汇入下腔静脉,而肾动脉起自腹主动脉,在肾窦 内分叉呈丫形。在CT图像上几乎均能显示左肾 静脉全程,由于行走于腹主动脉和肠系膜上动脉、 静脉之间,可能于该处受压变窄,而静脉远端扩 张,呈“干果钳”样改变(图4-27-6),右肾静脉 和肾动脉的显示率依次减低,且不易在同一层面 上见到全长。 图427-6左肾静脉“干果钳”样改变 肾脏周围的低密度区为肾周脂肪囊,其外层肾筋膜通常不易显示,偶见呈细弧线影 3.正常变异 (1)肾脏驼峰状隆起:常见于左肾上极外前方局限性隆突呈驼峰状,平扫和增强扫描均示 隆起部密度与肾实质一致,于动态扫描早期亦可见皮髓质交界期表现(图427-7)。 图427-7左肾驼蜂样改变 A.为平扫:B.为增强扫描实质期,降起部分密度与正常肾实质一致 (2)肾外肾盂或壶腹型肾孟:于肾门区或肾窦内见肾盂扩大如积水状,但无肾盏扩张,扩 大肾孟下方和输尿管区无结石或肿块等异常影像 (3)胚胎分叶(fetal lobulation):胎儿期肾脏表面可见各肾叶间的界沟而呈现分叶状,出