·1064·第四沙尿生殖系统 血和钙化。增强扫描有利于发现平扫为等密度的病变和病变的定性,应作为常规应用,所采用 的造影剂同静脉肾盂造影,无论是离子型制剂或非离子型制剂均应为60%~65%的含碘,常用 量为60~100ml。对造影剂不良反应有高危因素的患者(即静脉尿路造影所述禁忌证),最好选 用非离子型造影剂。 (1)CT检查前的准备:①了解患者在近期是否服用过钡剂、钙或含金属药物。因用肠道内 有此等高密度内容可产生伪影干扰肾脏影像,宜于停用2~3天后行CT检查。②根据临床申请 单要求制定CT检查计划,如欲了解有无肾结石、新鲜出血、钙化或血管平滑肌脂肪瘤,则必须 先行平扫。③为能清楚辨别肾区附近胃肠道,宜于CT扫描前30min及15min分别口服2%泛影 葡胺溶液300~500ml。 (2)平扫:患者仰卧,一般先行腹部定位扫描,获得相当于腹部平片的影像,供制定扫描 的平面及范围。于平静呼吸时屏气行扫描,常规自上而下扫描包括全肾,如扫描速度较慢,需 分次屏气,完成全肾扫描,则应训练病人,保持每次在同等平静呼吸状态下屏气,以保证扫描 的连续性,通常以第12胸椎椎弓根水平为上界,最好是肾上、下极显示,前、后分别有一层明 确无肾脏,层厚和间距分别为8~10m,于可疑小病灶处应加做局部薄层扫描,根据病灶大小, 层厚和间距可为3~5mm。 (3)增强扫描:有两种增强方式:①静脉内快速团注法:以2ml/s速度自肘静脉注入造影 剂100ml,此法应用最广。②快速静脉内滴注法:于肘静脉或足背静脉,以1ml/s滴注造影剂100 ~150ml,本法适用于扫描速度较慢的CT机,巨块型肾癌的分期和外伤需扩大扫描范围者。扫 描方法有普通增强扫描和连续动态扫描。现多采用连续动态扫描,即快速团注造影剂和快速连 续扫描。连续动态扫描又分进床式动态扫描(incremental dynamic)和同层动态扫描(single level dynamic),前者扫描范围包括整个肾脏,主要用于发现病变,若CT机扫描速度能满足在注射开 始后50s、100s和5min快速重复扫描3次,则同时可反映病变在皮髓质交界期、皮髓质增强期 和肾分泌期增强特征,达到定性诊断的目的。同层动态扫描是根据平扫或普通增强扫描或进床 式动态扫描,选定病灶中心平面,在同一层面进行连续扫描以显示病灶在不同时期的增强表现, 主要可供研究病灶的增强特征,进行定性诊断,为确保病灶(尤其是小病灶)不受呼吸运动影 响而偏离扫描层面,最好采用改良式同层动态扫描,即取病灶中心和其上、下各一层,共3层 为一组行进床式薄层连续扫描,于上述不同期限重复扫描3组,获得不同时期增强特性的图像。 鉴于CT的空间分辨率有限,尤其对肾脏收集系统内细微病变的显示不及肾盂造影,有作者 提出CT尿路造影(CT urography)检查,即于一次团注1O0ml造影剂行排泄性尿路造影后2h 内加做肾脏CT扫描,因为兼有尿路造影对发现肾脏收集系统及输尿管病变的高度敏感性和CT 对诊断肾实质及肾周病变的高度正确性,可提高发现和诊断泌尿系病变的正确性,是一种经济、 方便、准确性高的检查方法,可供泌尿系疾病筛选检查选用。 (二)输尿管CT 输尿管CT扫描通常在尿路造影后,疑有输尿管病变时采用,检查前的准备同肾脏CT,但 为同时充盈中下腹部小肠和结肠,宜于扫描前2h及0.5h分别口服2%泛影葡胺500ml,根据尿 路造影片所示疑点,拟定扫描范围,并于可疑病变区做重点薄层扫描。通常除输尿管结石需首 先平扫显示外,均宜行增强CT以清楚显示输尿管形态,位置和肿块性病变,如为充盈输尿管管 腔,可于静脉注射造影剂30~60ml后5min扫描

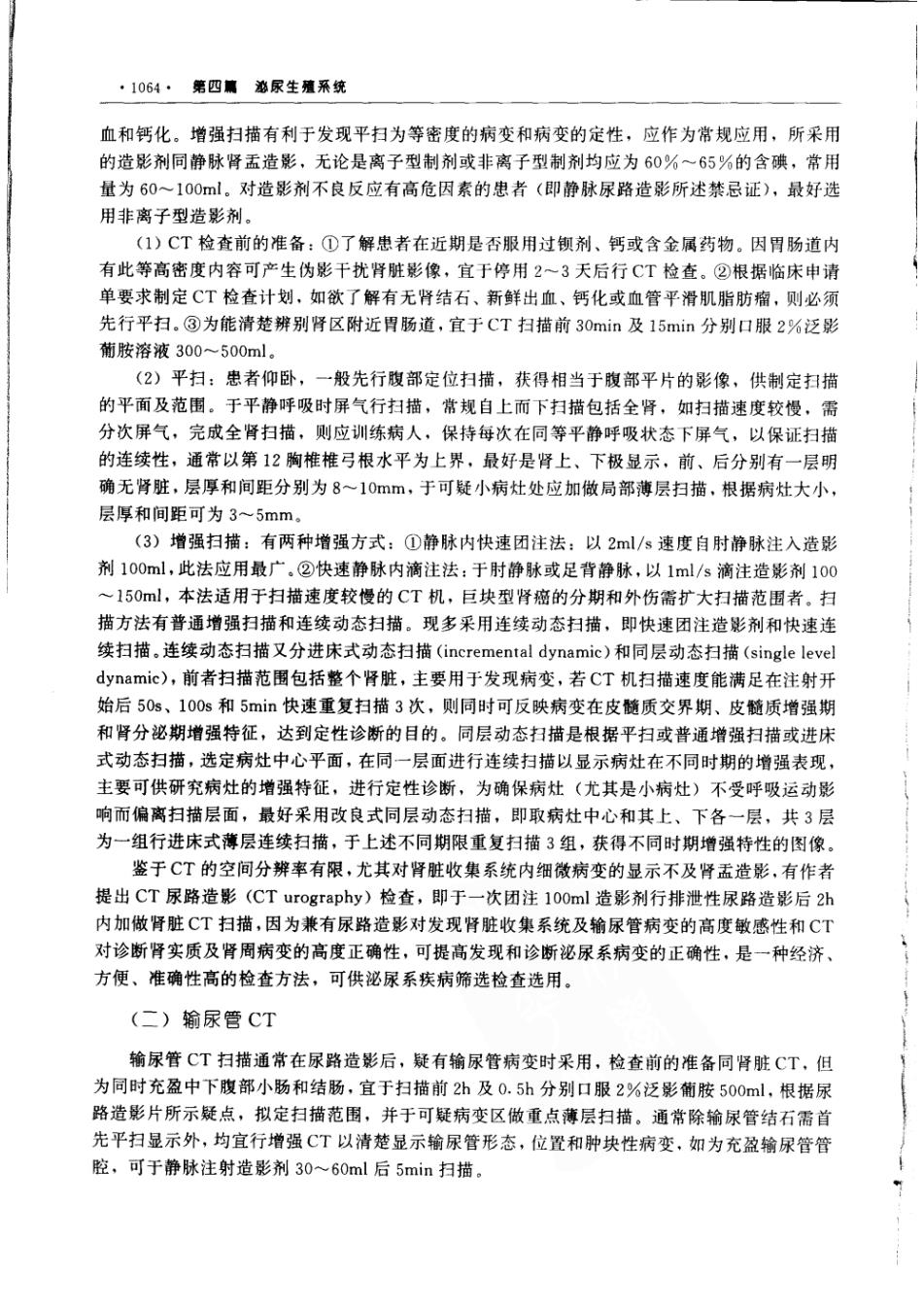

第二十六章泌尿系统的检查方法·1065· (三)膀胱CT 检查前准备基本同输尿管,为使膀胱充分充盈,宜给病人喝足量水或2%泛影葡胺。在膀胱 有胀感时进行扫描,通常于平扫后,加做进床式连续动态增强扫描,可更清楚地观察膀胱壁和 肿瘤(特别是小肿瘤)的状况(图4-26-7)。 图4267膀胱乳头状移行细胞癌 A,平扫示筋胱左侧壁增厚并乳头状突起:B.增强后病灶强化, (四)螺旋CT检查技术 80年代后期(1989),螺旋CT应用于临床以来,对肾脏病变的诊断质量有明显提高,螺旋 CT的优点是结合使用连续快速容积扫描和静脉团注对比剂,保证了扫描层面的连续性,可在一 次屏气中完成全肾扫描,无呼吸幅度不同导致的层面遗漏;能在肾脏增强的预定时相扫描,明 显改善了对血管和病灶增强特征的显示,采用计算机后处理技术可以获得质量优良的多平面和 三维重建图像,克服了常规CT对肾脏小肿块、轻微异常和血管性病变的诊断不足。 1.肾脏 先行平扫以确定增强扫描的范围,扫描时间、进床速度、层厚和螺距技术参数,并可观察 病变平扫时的密度,了解有无钙化、结石和出血等。通常平扫采用层厚5~10mm,床进速度5 ~10mm,螺距1~1.5,重建间距5~10mm。 增强扫描:自肘前静脉以压力注射器注射,碘造影剂总量为100~120ml(碘浓度为300~ 370mgI/ml),注射速率24ml/s,扫描层厚3~8mm,进床速度3~8mm/s,螺距1~2,重 建间距2~5mm,可根据病人能屏气时间的长短、扫描范围、病变大小及对图像显示细节的要求 而定,一般对小病灶或拟作三维重建、多平面重建等后处理者,宜选择小的层厚(3~5mm)和 螺距(pitch≤1),而在扫描范围较大时,常需增大螺距乃至增大层厚,扫描时间原则上控制在 30s以内。为对病变更好地作出定性诊断,一般应进行3个时相的扫描:第1时相为注射开始后 30s皮髓质交界期扫描;第2时相为注射开始后100s皮髓质增强期扫描:第3时相为造影剂注 射完毕后3~5min肾收集系统扫描。 儿童患者因体格较小,螺旋CT参数与成人略有不同,扫描层厚2~4mm,进床速度2一 4mm/s,较大患儿或病灶较大时,以4mm间隔重建图像,婴幼儿或病灶较小时,重建间隔为 2mm,造影剂用量按1.5~2ml/kg体重计算

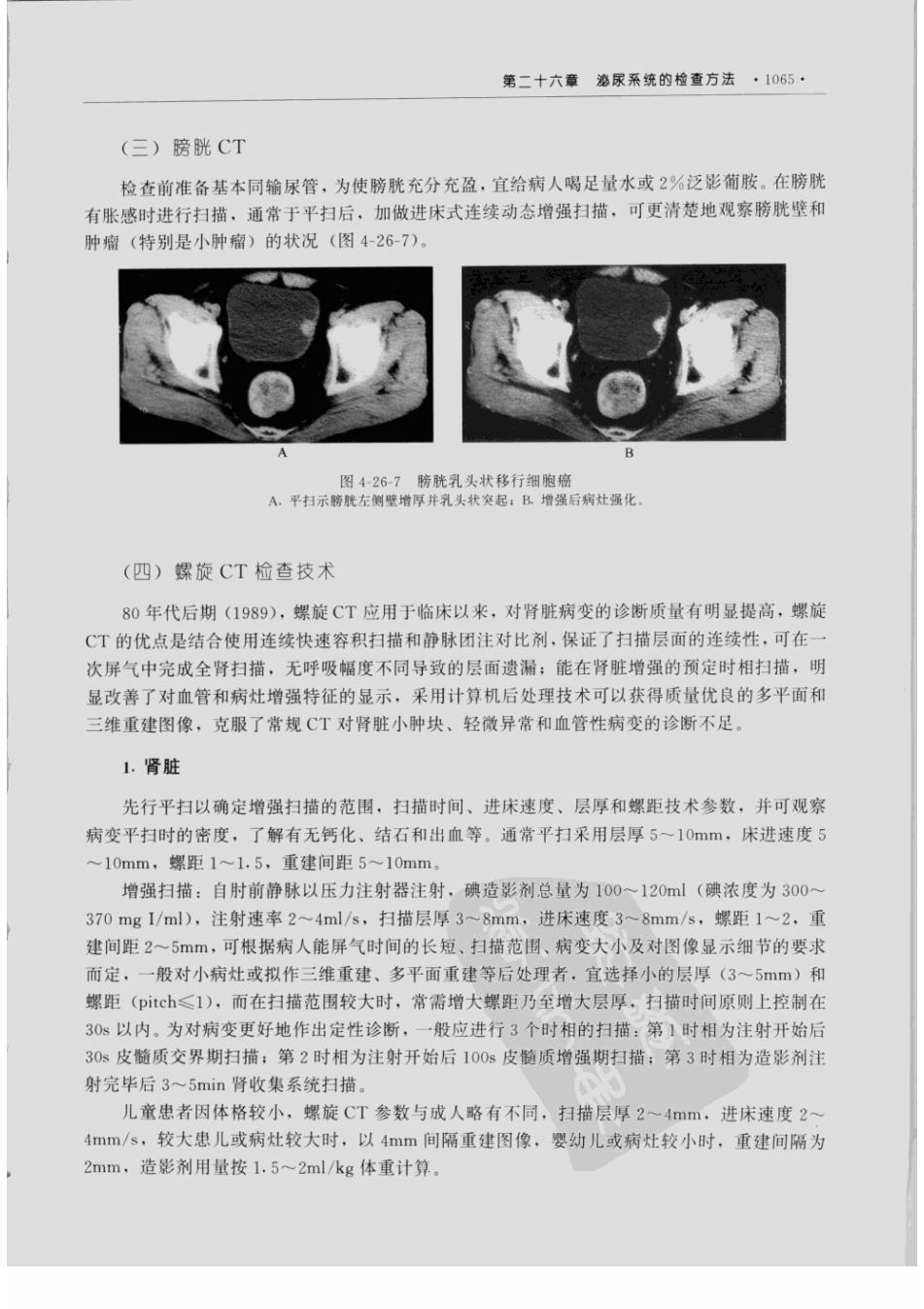

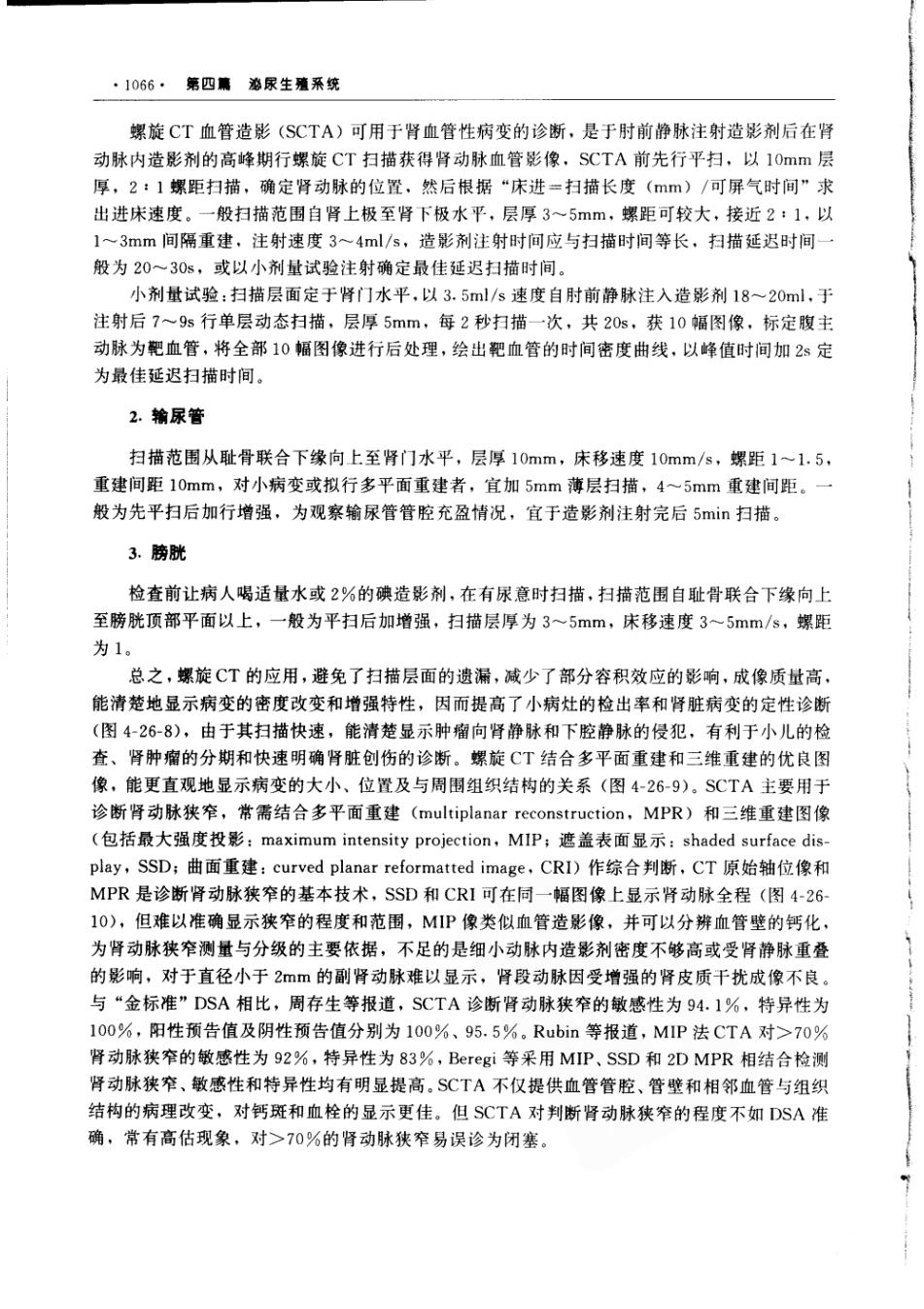

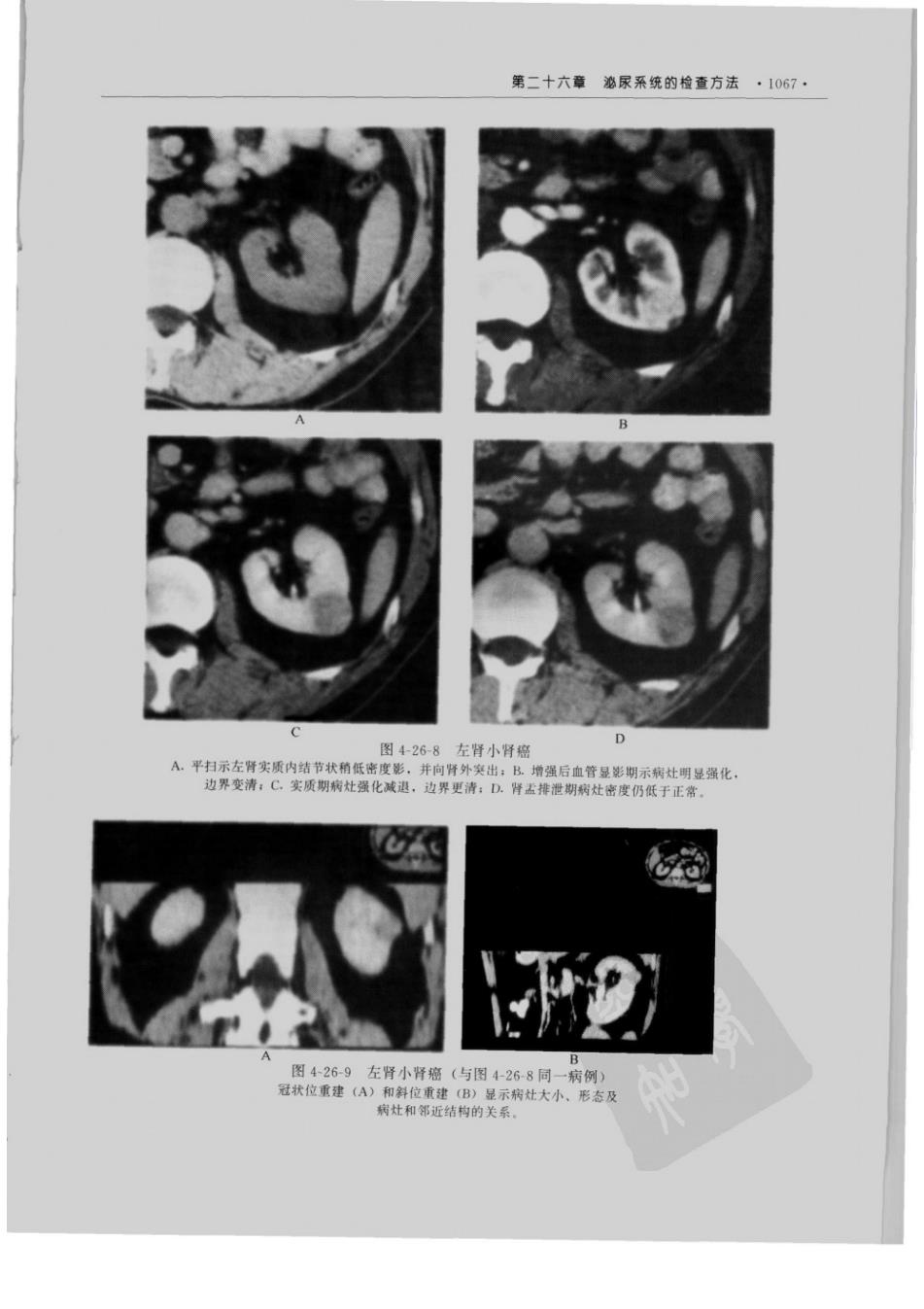

·1066·第四庸洛尿生殖系统 螺旋CT血管造影(SCTA)可用于肾血管性病变的诊断,是于时前静脉注射造影剂后在肾 动脉内造影剂的高峰期行螺旋CT扫描获得肾动脉血管影像,SCTA前先行平扫,以1Omm层 厚,2:1螺距扫描,确定肾动脉的位置、然后根据“床进=扫描长度(mm)/可屏气时间”求 出进床速度。一般扫描范围自肾上极至肾下极水平,层厚3~5mm,螺距可较大,接近2:1,以 1~3mm间隔重建,注射速度3~4ml/s,造影剂注射时间应与扫描时间等长,扫描延迟时间一 般为20~30s,或以小剂量试验注射确定最佳延迟扫描时间。 小剂量试验:扫描层面定于肾门水平,以3.5ml/s速度自肘前静脉注入造影剂18~20ml,于 注射后7~9s行单层动态扫描,层厚5mm,每2秒扫描一次,共20s,获10幅图像,标定腹主 动脉为靶血管,将全部10幅图像进行后处理,绘出靶血管的时间密度曲线,以峰值时间加2s定 为最佳延迟扫描时间。 2.输尿管 扫描范围从耻骨联合下缘向上至肾门水平,层厚10mm,床移速度10mm/s,螺距1~1.5, 重建间距10mm,对小病变或拟行多平面重建者,宜加5mm薄层扫描,4~5mm重建间距。一 般为先平扫后加行增强,为观察输尿管管腔充盈情况,宜于造影剂注射完后5min扫描。 3.膀胱 检查前让病人喝适量水或2%的碘造影剂,在有尿意时扫描,扫描范围自耻骨联合下缘向上 至膀胱顶部平面以上,一般为平扫后加增强,扫描层厚为3~5mm,床移速度3~5mm/s,螺距 为1。 总之,螺旋CT的应用,避免了扫描层面的遗漏,减少了部分容积效应的影响,成像质量高, 能清楚地显示病变的密度改变和增强特性,因而提高了小病灶的检出率和肾脏病变的定性诊断 (图4-26-8),由于其扫描快速,能清楚显示肿瘤向肾静脉和下腔静脉的侵犯,有利于小儿的检 查、肾肿瘤的分期和快速明确肾脏创伤的诊断。螺旋CT结合多平面重建和三维重建的优良图 像,能更直观地显示病变的大小、位置及与周围组织结构的关系(图4-26-9)。SCTA主要用于 诊断肾动脉狭窄,常需结合多平面重建(multiplanar reconstruction,MPR)和三维重建图像 (包括最大强度投影:maximum intensity projection,MIP;遮盖表面显示:shaded surface dis- play,SSD;曲面重建:curved planar reformatted image,CRI)作综合判断,CT原始轴位像和 MP℉是诊断肾动脉狭窄的基本技术,SSD和CRI可在同一幅图像上显示肾动脉全程(图4-26 10),但难以准确显示狭窄的程度和范围,MIP像类似血管造影像,并可以分辨血管壁的钙化, 为肾动脉狭窄测量与分级的主要依据,不足的是细小动脉内造影剂密度不够高或受肾静脉重叠 的影响,对于直径小于2m的副肾动脉难以显示,肾段动脉因受增强的肾皮质干扰成像不良。 与“金标准”DSA相比,周存生等报道,SCTA诊断肾动脉狭窄的敏感性为94.1%,特异性为 100%,阳性预告值及阴性预告值分别为100%、95.5%。Rubin等报道,MIP法CTA对>70% 肾动脉狭窄的敏感性为92%,特异性为83%,Beregi等采用MIP、SSD和2DMPR相结合检测 肾动脉狭窄、敏感性和特异性均有明显提高。SCTA不仅提供血管管腔、管壁和相邻血管与组织 结构的病理改变,对钙斑和血栓的显示更佳。但SCTA对判断肾动脉狭窄的程度不如DSA准 确,常有高估现象,对>70%的肾动脉狭窄易误诊为闭塞

第二十六章泌尿系统的检查方法·1067· 图4268左肾小肾癌 A.平扫示左肾实质内结节状稍低密度影,并向肾外突出:B.增强后血管显影期示病灶明显强化, 边界变清:C,实质期病灶强化减退,边界更清:D.肾盂排泄期病灶密度仍低于正常。 B 图4269左肾小肾癌(与图4-268同一病例) 冠状位重建(A)和斜位重建(B)显示病灶大小,形态及 病灶和邻近结构的关系

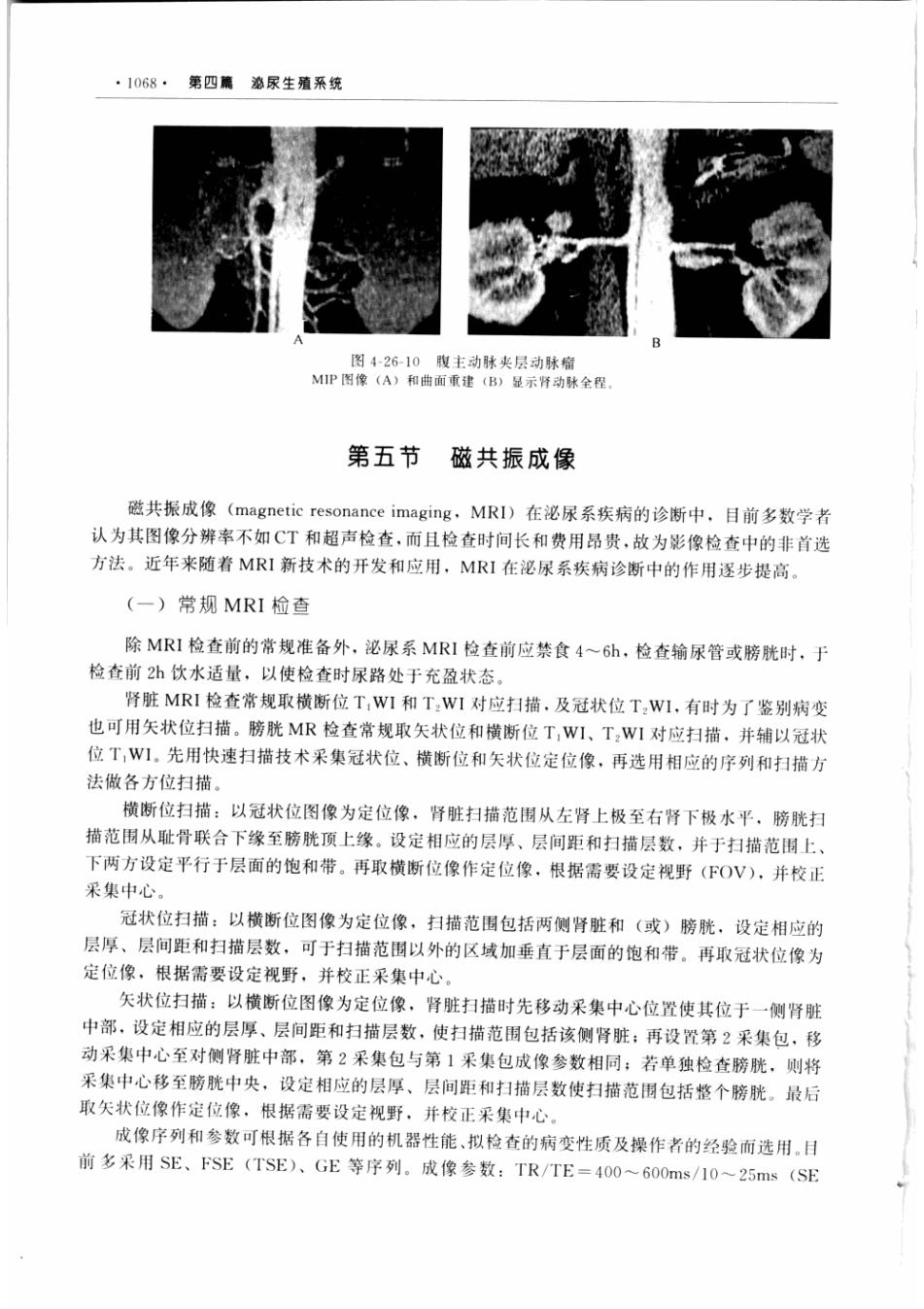

·1068·第四篇泌尿生殖系统 图426-10腹主动脉夹层动脉瘤 MIP图像(A)和曲面重建(B)显示肾动脉全程, 第五节 磁共振成像 磁共振成像(magnetic resonance imaging,MRI)在泌尿系疾病的诊断中,目前多数学者 认为其图像分辨率不如CT和超声检查,而且检查时间长和费用昂贵,故为影像检查中的非首选 方法。近年来随着MRI新技术的开发和应用,MRI在泌尿系疾病诊断中的作用逐步提高。 (一)常规MRI检查 除MRI检查前的常规准备外,泌尿系MRI检查前应禁食4~6h,检查输尿管或膀胱时,于 检查前2h饮水适量,以使检查时尿路处于充盈状态。 肾脏MRI检查常规取横断位T,WI和TWI对应扫描,及冠状位TzWI,有时为了鉴别病变 也可用矢状位扫描。膀胱MR检查常规取矢状位和横断位T,WI、TzWI对应扫描,并辅以冠状 位T,WI。先用快速扫描技术采集冠状位、横断位和矢状位定位像,再选用相应的序列和扫描方 法做各方位扫描。 横断位扫描:以冠状位图像为定位像,肾脏扫描范围从左肾上极至右肾下极水平,膀胱扫 描范围从耻骨联合下缘至膀胱顶上缘。设定相应的层厚、层间距和扫描层数,并于扫描范围上、 下两方设定平行于层面的饱和带。再取横断位像作定位像,根据需要设定视野(FOV),并校正 采集中心。 冠状位扫描:以横断位图像为定位像,扫描范围包括两侧肾脏和(或)膀胱,设定相应的 层厚、层间距和扫描层数,可于扫描范围以外的区域加垂直于层面的饱和带。再取冠状位像为 定位像,根据需要设定视野,并校正采集中心。 矢状位扫描:以横断位图像为定位像,肾脏扫描时先移动采集中心位置使其位于一侧肾脏 中部,设定相应的层厚、层间距和扫描层数,使扫描范围包括该侧肾脏;再设置第2采集包,移 动采集中心至对侧肾脏中部,第2采集包与第1采集包成像参数相同:若单独检查膀胱,则将 采集中心移至膀胱中央,设定相应的层厚、层间距和扫描层数使扫描范围包括整个膀胱。最后 取矢状位像作定位像,根据需要设定视野,并校正采集中心。 成像序列和参数可根据各自使用的机器性能、拟检查的病变性质及操作者的经验而选用。目 前多采用SE、FSE(TSE)、GE等序列。成像参数:TR/TE=400~600ms/10~25ms(SE