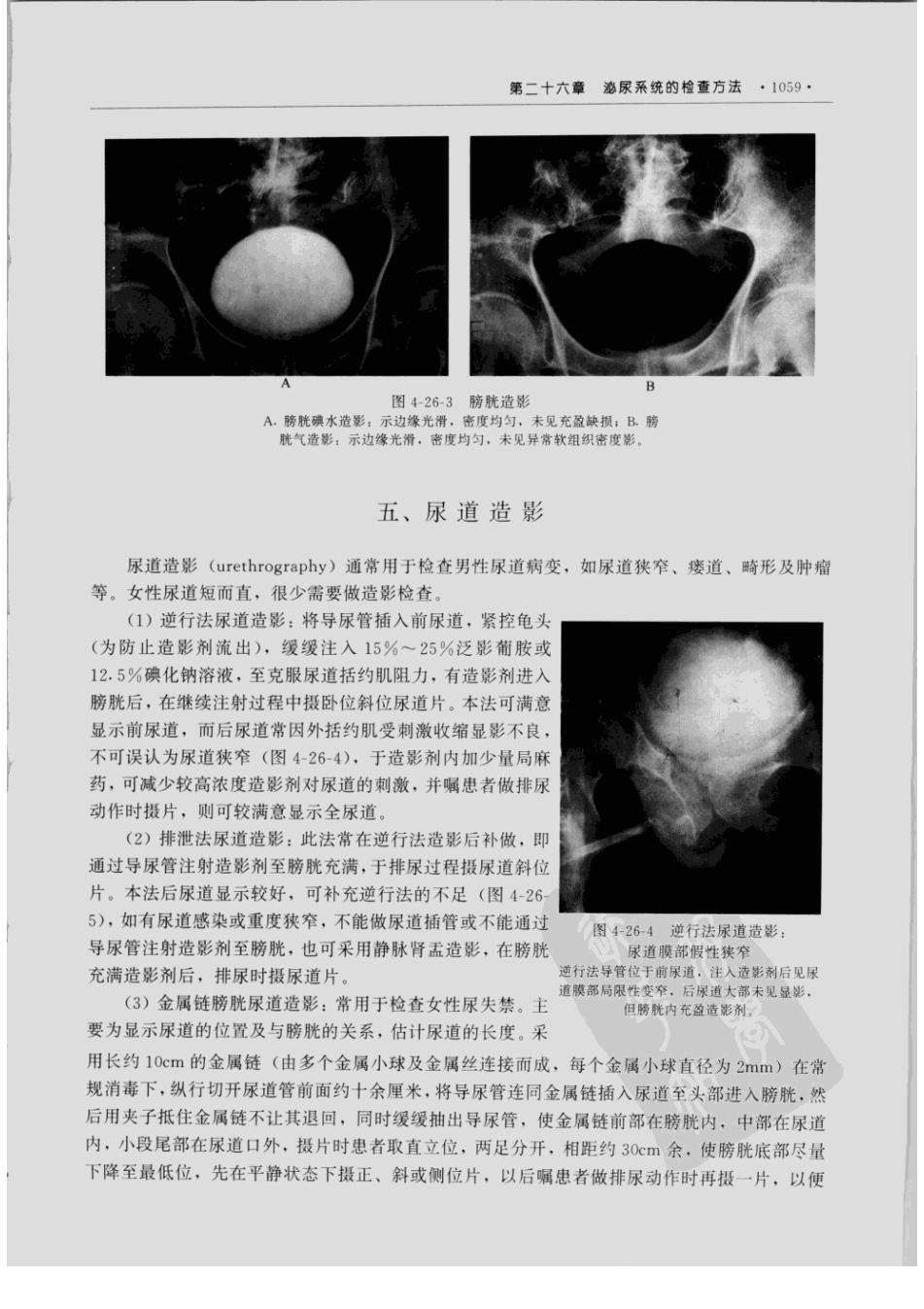

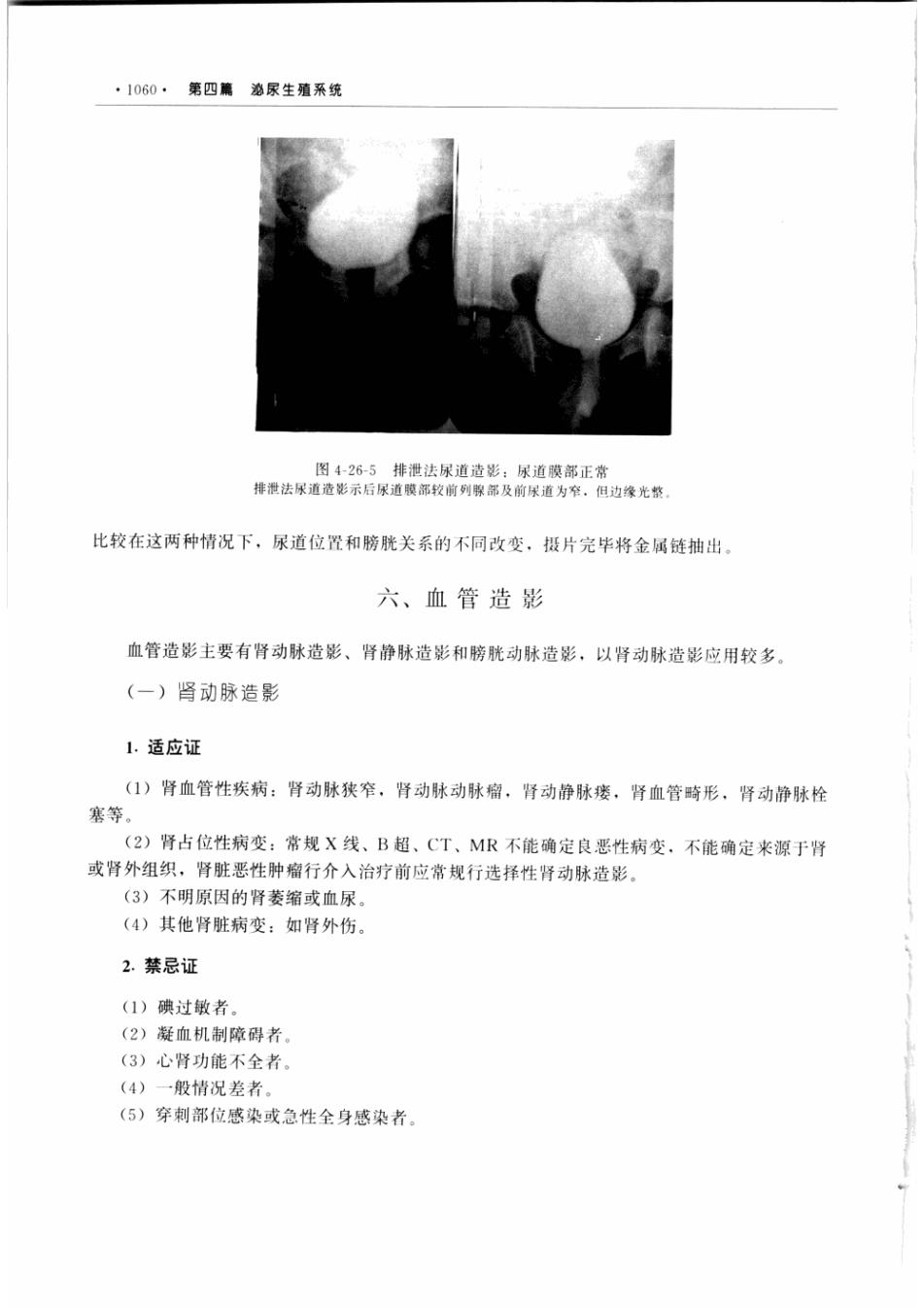

第二十六章池尿系统的检查方法·1059· 图426-3膀胱造影 A。膀胱碘水造影:示边缘光滑,密度均匀,未见充盈缺损:B.蕲 胱气造影:示边缘光滑。密度均匀,未见异常软组织密度影。 五、尿道造影 尿道造影(urethrography)通常用于检查男性尿道病变,如尿道狭窄、瘘道、畸形及肿瘤 等。女性尿道短而直,很少需要做造影检查。 1)逆行法尿道造影:将导尿管插入前尿道,紧控龟头 (为防止造影剂流出),缓缓注入15%~25%泛影葡胺或 12.5%碘化钠溶液,至克服尿道括约肌阻力,有造影剂进入 膀胱后,在继续注射过程中摄卧位斜位尿道片。本法可满意 显示前尿道,而后尿道常因外括约肌受刺激收缩显影不良, 不可误认为尿道狭窄(图426-4),于造影剂内加少量局麻 药,可减少较高浓度造影剂对尿道的刺激,并嘱患者做排尿 动作时摄片,则可较满意显示全尿道。 (2)排泄法尿道造影:此法常在逆行法造影后补做,即 通过导尿管注射造影剂至膀胱充满,于排尿过程摄尿道斜位 片。本法后尿道显示较好,可补充逆行法的不足(图4-26 5),如有尿道感染或重度狭窄,不能做尿道插管或不能通过 图426-4逆行法尿道造影: 导尿管注射造影剂至膀胱,也可采用静脉肾盂造影,在膀胱 尿道膜部假性狭窄 充满造影剂后,排尿时摄尿道片。 逆行法导管位于前尿道,注入造影剂后见尿 (3)金属链膀胱尿道造影:常用于检查女性尿失禁。主 道膜部局限性变窄,后尿道大部未见显彬, 但膀胱内充盈造影剂, 要为显示尿道的位置及与膀胱的关系,估计尿道的长度。采 用长约10cm的金属链(由多个金属小球及金属丝连接而成,每个金属小球直径为2mm)在常 规消毒下,纵行切开尿道管前面约十余厘米,将导尿管连同金属链插入尿道至头部进入膀胱,然 后用夹子抵住金属链不让其退回,同时缓缓抽出导尿管,使金属链前部在膀胱内,中部在尿道 内,小段尾部在尿道口外,摄片时患者取直立位,两足分开,相距约30©m余,使膀胱底部尽量 下降至最低位,先在平静状态下摄正、斜或侧位片,以后嘱患者做排尿动作时再摄一片,以便

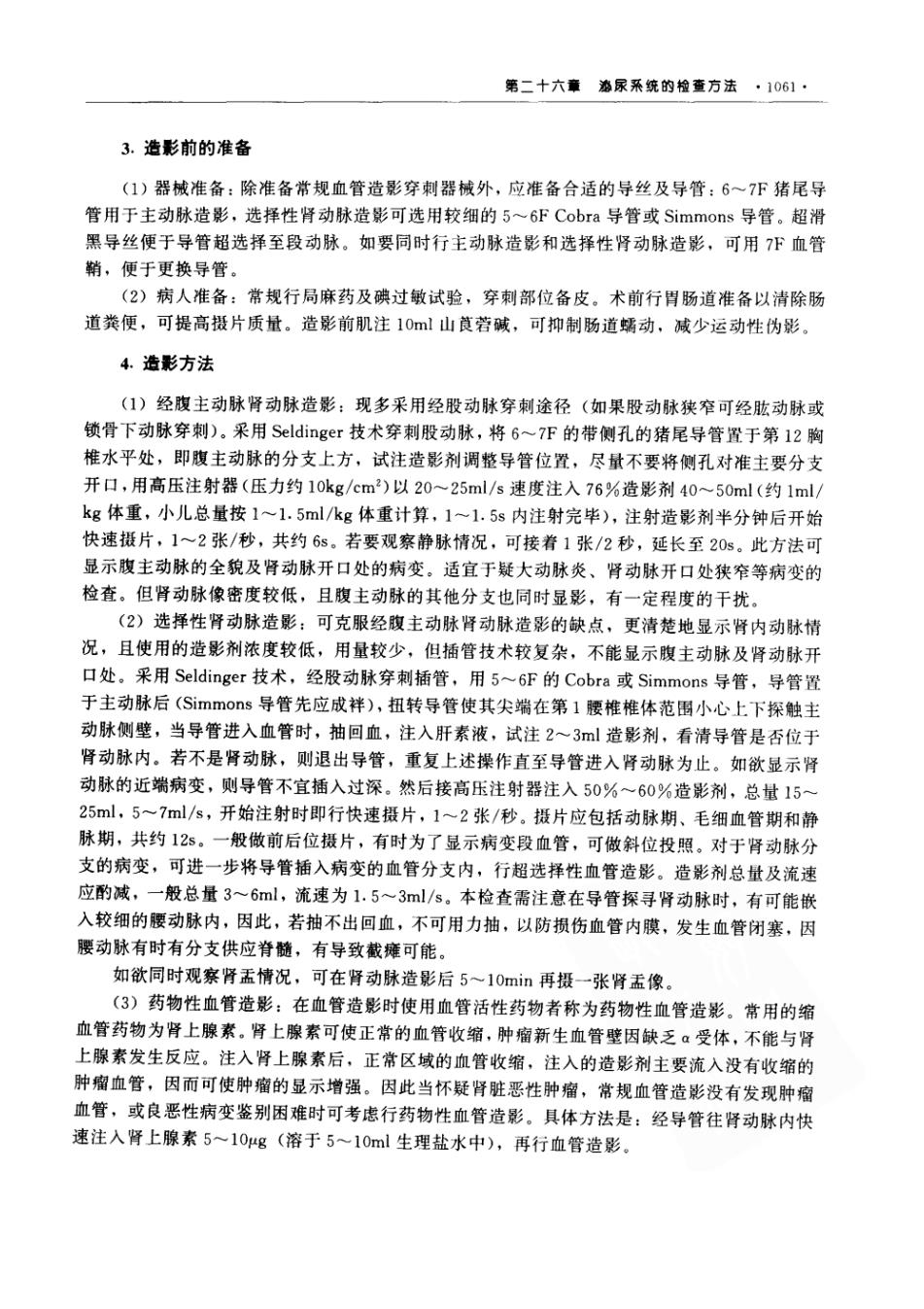

·1060·第四篇泌尿生殖系统 图426-5排泄法尿道造影:尿道膜部正常 排泄法尿道造彩示后尿道膜部较前列腺部及前尿道为窄。但边缘光整。 比较在这两种情况下,尿道位置和膀胱关系的不同改变,摄片完毕将金属链抽出。 六、血管造影 血管造影主要有肾动脉造影、肾静脉造影和膀胱动脉造影,以肾动脉造影应用较多。 (一)肾动脉造影 1.适应证 (1)肾血管性疾病:肾动脉狭窄,肾动脉动脉瘤,肾动静脉瘘,肾血管畸形,肾动静脉栓 塞等。 (2)肾占位性病变:常规X线、B超、CT、MR不能确定良恶性病变,不能确定来源于肾 或肾外组织,肾脏恶性肿瘤行介入治疗前应常规行选择性肾动脉造影。 (3)不明原因的肾萎缩或血尿。 (4)其他肾脏病变:如肾外伤。 2.禁忌证 (1)碘过敏者。 (2)凝血机制障碍者。 (3)心肾功能不全者。 (4)一般情况差者。 (5)穿刺部位感染或急性全身感染者

第二十六章海尿系统的检查方法·1061· 3.造影前的准备 (1)器械准备:除准备常规血管造影穿刺器械外,应准备合适的导丝及导管:6~7F猪尾导 管用于主动脉造影,选择性肾动脉造影可选用较细的5~6 F Cobra导管或Simmons导管。超滑 黑导丝便于导管超选择至段动脉。如要同时行主动脉造影和选择性肾动脉造影,可用?F血管 鞘,便于更换导管。 (2)病人准备:常规行局麻药及碘过敏试验,穿刺部位备皮。术前行胃肠道准备以清除肠 道粪便,可提高摄片质量。造影前肌注10ml山莨菪碱,可抑制肠道蠕动,减少运动性伪影。 4.造形方法 (1)经腹主动脉肾动脉造影:现多采用经股动脉穿刺途径(如果股动脉狭窄可经肱动脉或 锁骨下动脉穿刺)。采用Seldinger技术穿刺股动脉,将6~7F的带侧孔的猪尾导管置于第12胸 椎水平处,即腹主动脉的分支上方,试注造影剂调整导管位置,尽量不要将侧孔对准主要分支 开口,用高压注射器(压力约10kg/cm2)以20~25ml/s速度注入76%造影剂40~50ml(约1ml/ kg体重,小儿总量按1~1.5ml/kg体重计算,1~1.5s内注射完毕),注射造影剂半分钟后开始 快速摄片,1~2张/秒,共约6s。若要观察静脉情况,可接着1张/2秒,延长至20s。此方法可 显示腹主动脉的全貌及肾动脉开口处的病变。适宜于疑大动脉炎、肾动脉开口处狭窄等病变的 检查。但肾动脉像密度较低,且腹主动脉的其他分支也同时显影,有一定程度的干扰。 (2)选择性肾动脉造影:可克服经腹主动脉肾动脉造影的缺点,更清楚地显示肾内动脉情 况,且使用的造影剂浓度较低,用量较少,但插管技术较复杂,不能显示腹主动脉及肾动脉开 口处。采用Seldinger技术,经股动脉穿刺插管,用5~6F的Cobra或Simmons导管,导管置 于主动脉后(Simmons导管先应成袢),扭转导管使其尖端在第1腰椎椎体范围小心上下探触主 动脉侧壁,当导管进入血管时,抽回血,注入肝素液,试注2~3ml造影剂,看清导管是否位于 肾动脉内。若不是肾动脉,则退出导管,重复上述操作直至导管进入肾动脉为止。如欲显示肾 动脉的近端病变,则导管不宜插入过深。然后接高压注射器注入50%~60%造影剂,总量15~ 25ml,5~7ml/s,开始注射时即行快速摄片,1~2张/秒。摄片应包括动脉期、毛细血管期和静 脉期,共约12s。一般做前后位摄片,有时为了显示病变段血管,可做斜位投照。对于肾动脉分 支的病变,可进一步将导管插入病变的血管分支内,行超选择性血管造影。造影剂总量及流速 应酌减,一般总量3~6ml,流速为1.5~3ml/s。本检查需注意在导管探寻肾动脉时,有可能嵌 入较细的腰动脉内,因此,若抽不出回血,不可用力抽,以防损伤血管内膜,发生血管闭塞,因 腰动脉有时有分支供应脊髓,有导致截瘫可能。 如欲同时观察肾盂情况,可在肾动脉造影后5~10min再摄一张肾盂像 (3)药物性血管造影:在血管造影时使用血管活性药物者称为药物性血管造影。常用的缩 血管药物为肾上腺素。肾上腺素可使正常的血管收缩,肿瘤新生血管壁因缺乏α受体,不能与肾 上腺素发生反应。注入肾上腺素后,正常区域的血管收缩,注入的造影剂主要流入没有收缩的 肿瘤血管,因而可使肿瘤的显示增强。因此当怀疑肾脏恶性肿瘤,常规血管造影没有发现肿瘤 血管,或良恶性病变鉴别困难时可考虑行药物性血管造影。具体方法是:经导管往肾动脉内快 速注入肾上腺素5~10μg(溶于5~10ml生理盐水中),再行血管造影

·1062·第四庸治尿生殖系统 (二)肾静脉造影 肾静脉造影用于肾素采样时定位和肾肿瘤及血管结构不良的诊断。 采用股静脉前壁穿刺法,将导管插入肾静脉主干远端,注入76%泛影葡胺约30ml,流速6 ~8ml/min,压力约10kg/cm2,于注射约5ml造影剂时开始摄片,开始3s每秒2张,以后每秒 1张,摄3~4s。 (三)膀胱动脉造影 膀胱动脉造影一般仅适用于:①少数浸润性膀胱肿瘤,其他方法未能诊断者;②了解膀胱 肿瘤扩展的范围;③膀胱出血原因不明;①膀胱疾病介入治疗前。由于供应膀胱的各支动脉主 要来自髂内动脉分支且都很细,故膀胱动脉造影常做一侧髂内动脉选择性造影。采用Seldinger 技术,穿刺对侧股动脉,插管至造影侧髂内动脉,以流速45ml/s,注入76%泛影葡胺10~12ml 后立即摄片,开始5s每秒2张,然后1张/秒约5s至静脉期。如欲行双侧髂内动脉造影,则穿 刺膀胱病变较轻一侧的股动脉,先行对侧髂内动脉造影,然后退回导管至同侧髂内动脉造影。也 可经股动脉插管至腹主动脉分叉处上方,注射76%泛影葡胺20~40ml,使两侧髂内、外动脉同 时显影,此法操作技术较为简便,但显示更多的盆腔内血管分支,不易辨认病变部血供的细节。 数字减影血管造影(digital subtraction angiography,DSA)是常规血管造影与计算机结合 的血管造影方法。于80年代初应用于临床以来,随着其设备性能的改进,显示了明显的优越性, 尤其是选择性动脉插管数字减影血管造影(IADSA),现已几乎取代了传统血管造影,如行选择 性肾动脉插管DSA,可按注射流率5~7ml/s,总量10~15ml,于开始曝光1.5~2.0s后注射造 影剂。以2~6帧/秒摄影,直至肾静脉显影为止。此外,也有使用经静脉性数字减影血管造影 技术(IVDSA),即经外周静脉(肘静脉)或中心静脉(上腔静脉)注入造影剂,待造影剂经肺 循环至腹主动脉高峰时期摄影,即能获得腹主动脉及其主要分支如肾动脉、髂动脉等图像。主 要用于腹主动脉及肾动脉狭窄等病变的筛选检查及肾动脉狭窄扩张成形术后的随访检查。经肘 静脉行造影时,以流速2~3ml/s注入76%泛影葡胺40~60ml于12~15s后开始摄影,经外周 静脉穿刺插管至上腔静脉造影时,一般总量30~40ml,流速为10~15ml/s,于注药后5~8s摄 影。经外周静脉造影时,由于流速低,短时间内注入的造影剂量有限,经肺循环后常被稀释,不 易获得理想的图像,故选择中心静脉造影的方法较好。与选择性动脉插数字减影造影相比,静 脉法具有创伤小及检查时间短等优点,但显像效果较差,故较少应用。DSA与传统的血管造影 相比,其主要优点有:①可消除不需要观察的组织、器官对血管的干扰,图像清晰,并可做动 态研究:②数字化信息可存储并实时显示,指示导管位置,减少术中透视次数,因而减少对病 人的辐射损害;③因设备对微量碘信息的敏感性高,可减少造影剂的剂量和浓度;①仅需将选 择的影像用多帧照相机摄片,减少胶片的消耗。 第三节体层摄影 体层摄影(tomography)是用于排除重叠影像而使特定的检查层面清楚显影的特殊摄影。如 肾脏体层摄影可以排除胃肠道内气体和内容物的干扰,使肾脏轮廓及肾造影影像更为清楚,故 常与肾造影检查合并应用

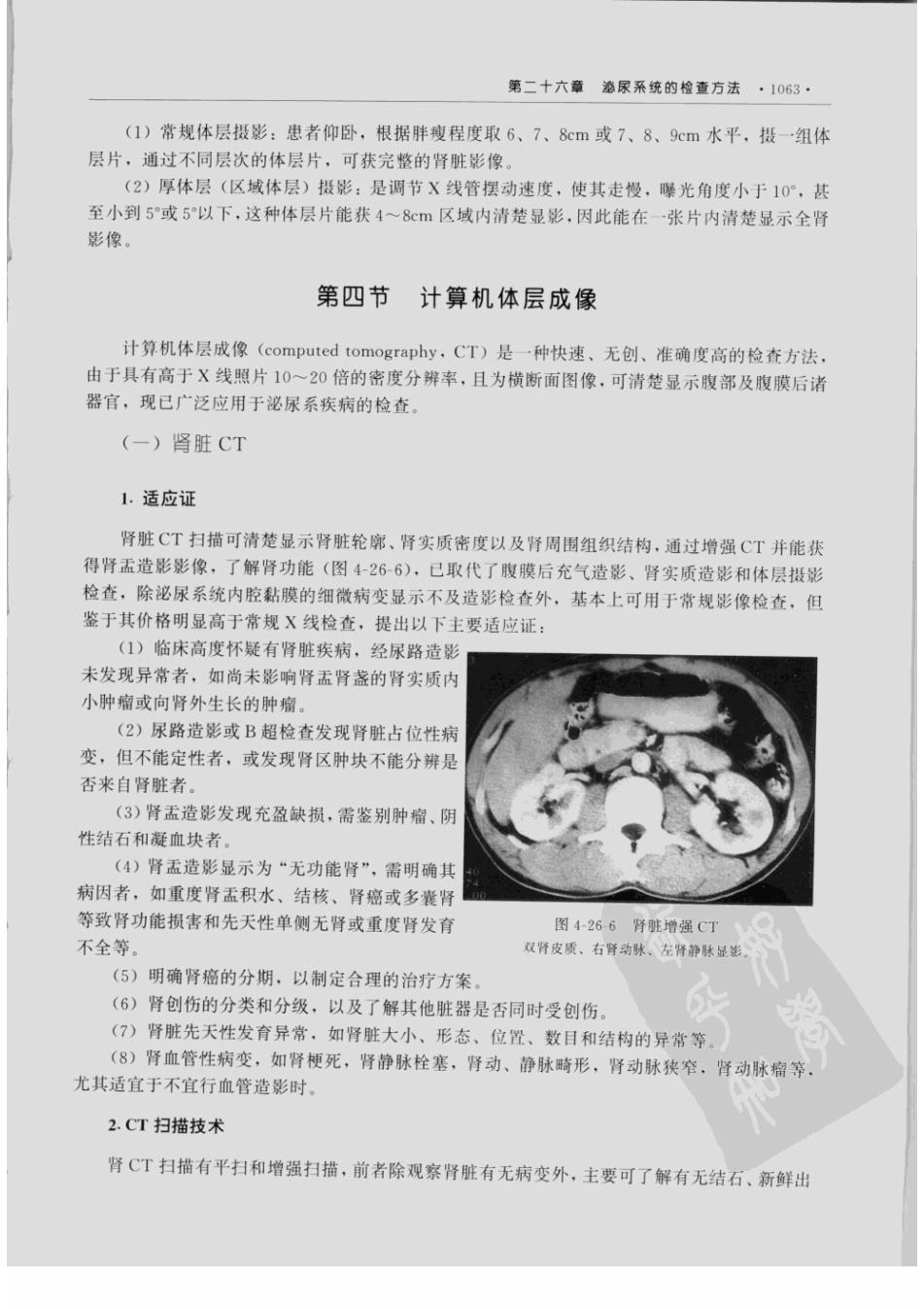

第二十六章逃尿系统的检查方法·1063· (1)常规体层摄影:患者仰卧,根据胖瘦程度取6、7、8cm或7、8、9cm水平,摄一组体 层片,通过不同层次的体层片,可获完整的肾脏影像。 (2)厚体层(区域体层)摄影:是调节X线管摆动速度,使其走慢,曝光角度小于10°,甚 至小到5或5以下,这种体层片能获4~8m区域内清楚显影,因此能在一张片内清楚显示全肾 影像。 第四节 计算机体层成像 计算机体层成像(computed tomography,CT)是一种快速、无创、准确度高的检查方法, 由于具有高于X线照片10~20倍的密度分辨率,且为横断面图像,可清楚显示腹部及腹膜后诸 器官,现已广泛应用于泌尿系疾病的检查。 (一)肾脏CT 1.适应证 肾脏CT扫描可清楚显示肾脏轮廓、肾实质密度以及肾周围组织结构,通过增强CT并能获 得肾盂造影影像,了解肾功能(图4-266),已取代了腹膜后充气造影、肾实质造影和体层摄影 检查,除泌尿系统内腔黏膜的细微病变显示不及造影检查外,基本上可用于常规影像检查,但 鉴于其价格明显高于常规X线检查,提出以下主要适应证: (1)临床高度怀疑有肾脏疾病,经尿路造影 未发现异常者,如尚未影响肾盂肾盏的肾实质内 小肿瘤或向肾外生长的肿瘤。 (2)尿路造影或B超检查发现肾脏占位性病 变,但不能定性者,或发现肾区肿块不能分辨是 否来自肾脏者。 (3)肾盂造影发现充盈缺损,需鉴别肿瘤、阴 性结石和凝血块者。 (4)肾盂造影显示为“无功能肾”,需明确其 病因者,如重度肾孟积水、结核、肾癌或多囊肾 等致肾功能损害和先天性单侧无肾或重度肾发育 图4266肾脏增强CT 不全等。 双肾皮质、右肾动脉,左肾静脉显影 (5)明确肾癌的分期,以制定合理的治疗方案 (6)肾创伤的分类和分级,以及了解其他脏器是否同时受创伤 (7)肾脏先天性发育异常,如肾脏大小、形态、位置、数目和结构的异常等 (8)肾血管性病变,如肾梗死,肾静脉栓塞,肾动、静脉畸形,肾动脉狭窄,肾动脉瘤等, 尤其适宜于不宜行血管造影时。 2.CT扫描技术 肾CT扫描有平扫和增强扫描,前者除观察肾脏有无病变外,主要可了解有无结石、新鲜出