①用砂纸由粗到细打磨,直至磨光: ②用抛光机抛光,获得光亮镜面: ③用浸蚀剂浸蚀试样磨面,而后用显微镜观察组织。 2、金相组织观察分析 碳钢经热处理后的组织,可以是平衡或接近平衡状态(如退火、正火),也可 是不平衡组织(如淬火组织)。因此在研究热处理后的组织时,不但要参考铁碳 相图,还要利用钢的C曲线或CCT曲线。 铁碳相图能说明慢冷时不同碳含量的铁碳合金的结晶过程和室温下的组织 以及相对量。C曲线或CCT曲线则能说明一定成分的铁碳合金在不同冷却条件 下的转变过程,以及转变后能得到哪些组织。 1、钢冷却时的转变 (I)共析钢过冷奥氏体连续冷却后的显微组织为简便起见,这里用C曲 线来分析过冷奥氏体连续冷却后的显微组织。共析钢过冷奥氏体慢冷(炉冷)时, (见图2一2)将全部得到珠光体,冷却速度增大(空冷)时,得到片层细的索氏体, 冷却速度又增大(油冷)时,得到片层更细的屈氏体和部分马氏体,而冷却速度再 增大(水冷)时,奥氏体一下被过冷到马氏体转变开始点(Ms)以下,转变成马氏体。 由于共析钢的马氏体转变终点在室温下(一50℃),所以在生成马氏体的同时保留 有部分残余奥氏体。与C曲线鼻尖相切的冷却速度Vk称为淬火的临界冷却速 度。 11147

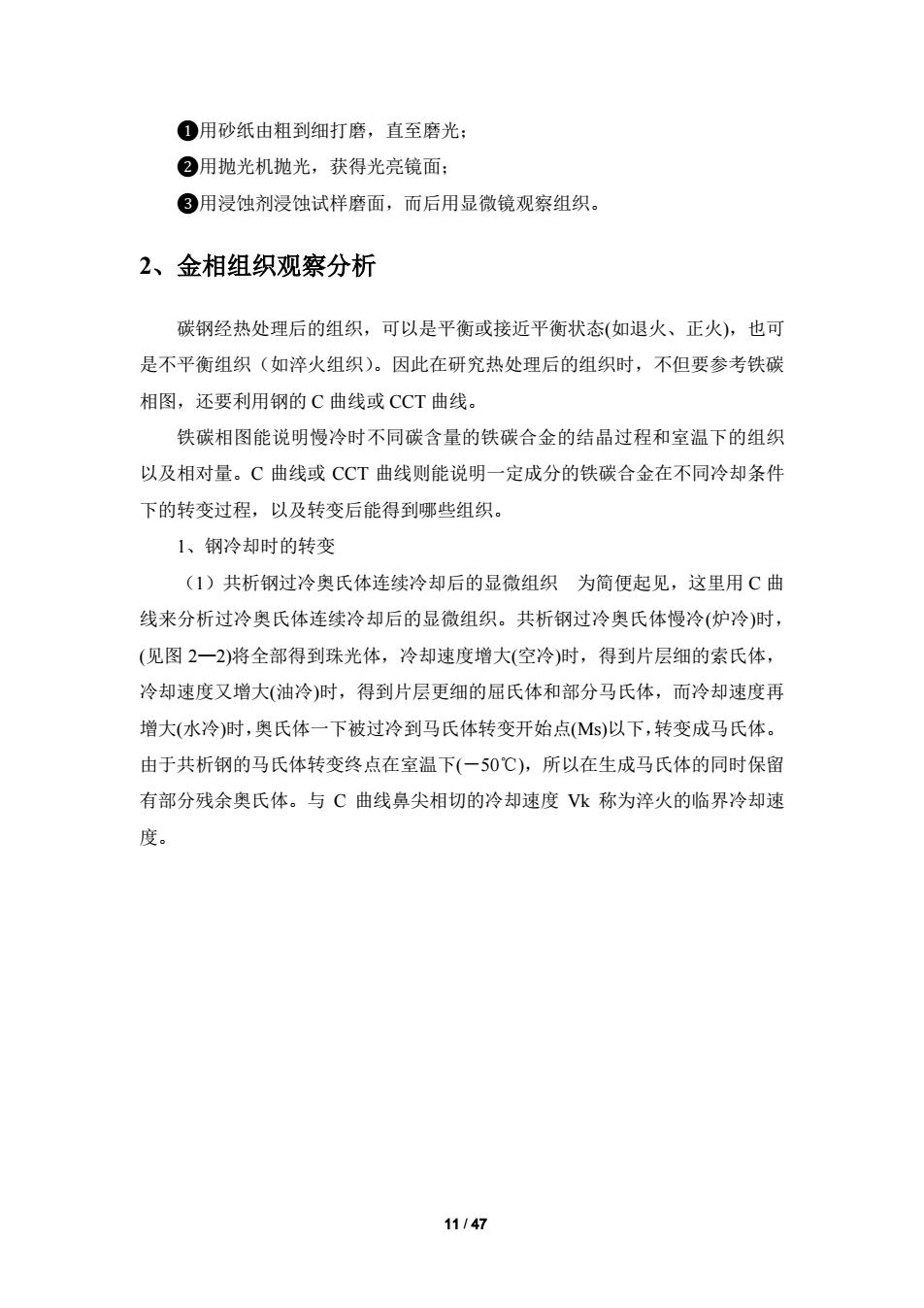

11 / 47 ❶用砂纸由粗到细打磨,直至磨光; ❷用抛光机抛光,获得光亮镜面; ❸用浸蚀剂浸蚀试样磨面,而后用显微镜观察组织。 2、金相组织观察分析 碳钢经热处理后的组织,可以是平衡或接近平衡状态(如退火、正火),也可 是不平衡组织(如淬火组织)。因此在研究热处理后的组织时,不但要参考铁碳 相图,还要利用钢的 C 曲线或 CCT 曲线。 铁碳相图能说明慢冷时不同碳含量的铁碳合金的结晶过程和室温下的组织 以及相对量。C 曲线或 CCT 曲线则能说明一定成分的铁碳合金在不同冷却条件 下的转变过程,以及转变后能得到哪些组织。 1、钢冷却时的转变 (1)共析钢过冷奥氏体连续冷却后的显微组织 为简便起见,这里用 C 曲 线来分析过冷奥氏体连续冷却后的显微组织。共析钢过冷奥氏体慢冷(炉冷)时, (见图 2—2)将全部得到珠光体,冷却速度增大(空冷)时,得到片层细的索氏体, 冷却速度又增大(油冷)时,得到片层更细的屈氏体和部分马氏体,而冷却速度再 增大(水冷)时,奥氏体一下被过冷到马氏体转变开始点(Ms)以下,转变成马氏体。 由于共析钢的马氏体转变终点在室温下(-50℃),所以在生成马氏体的同时保留 有部分残余奥氏体。与 C 曲线鼻尖相切的冷却速度 Vk 称为淬火的临界冷却速 度

550 V 油冷 M 时问(gr) 图2-2共析钢的C曲线 由上图可以看出,按照不同的冷却条件,过冷奥氏体将在不同的温度范围发 生不同类型的转变。通过金相显微镜观察,可以看出过冷奥氏体各种转变产物的 组织形态各不相同。共析碳钢过冷奥氏体在不同温度转变的组织特征及性能如表 2一1所示。 表2-1 共析碳钢(T8)过冷奥氏体在不同温度转变的组织及性能 转变类组织名形成温度范 金相显微组织特征 硬度 型 称 围(C) (HRC) 在400~500倍金相显微镜下 珠光体 >650 可观察到铁素体和渗碳体的 20HB180 (P) 片层状组织 一200) 在800~1000倍以上的显微镜 珠光索氏体 600~650 下才能分清片层状,在低倍下 25~35 体型 片层模糊不清 相变 用光学显微镜观察时呈黑色 屈氏体 团状织,只有在电子显微镜 550-600 35~40 (T) (5000~15000×)下才能看出 片层组织 12147

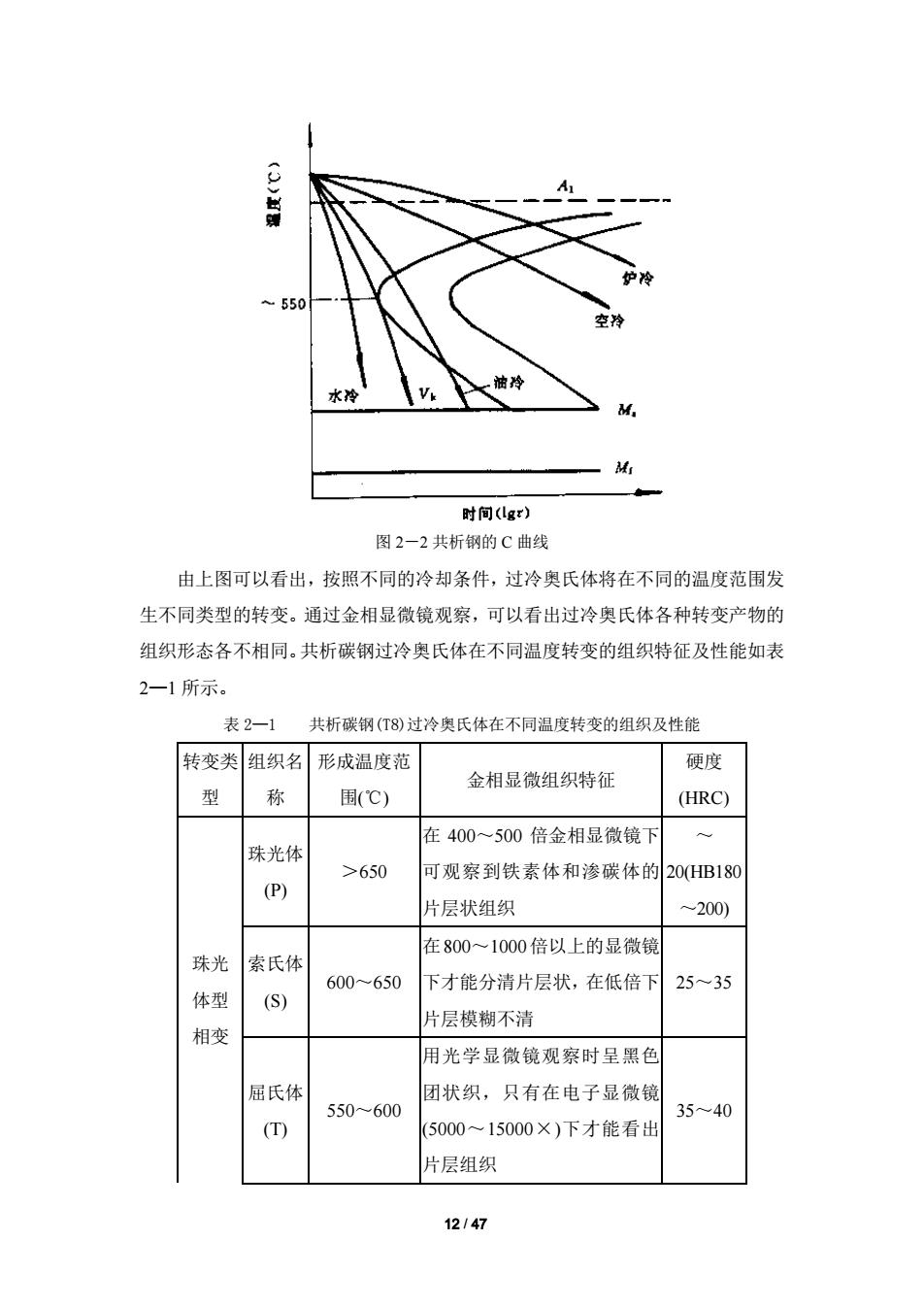

12 / 47 图 2-2 共析钢的 C 曲线 由上图可以看出,按照不同的冷却条件,过冷奥氏体将在不同的温度范围发 生不同类型的转变。通过金相显微镜观察,可以看出过冷奥氏体各种转变产物的 组织形态各不相同。共析碳钢过冷奥氏体在不同温度转变的组织特征及性能如表 2—1 所示。 表 2—1 共析碳钢(T8)过冷奥氏体在不同温度转变的组织及性能 转变类 型 组织名 称 形成温度范 围(℃) 金相显微组织特征 硬度 (HRC) 珠光 体型 相变 珠光体 (P) >650 在 400~500 倍金相显微镜下 可观察到铁素体和渗碳体的 片层状组织 ~ 20(HB180 ~200) 索氏体 (S) 600~650 在800~1000倍以上的显微镜 下才能分清片层状,在低倍下 片层模糊不清 25~35 屈氏体 (T) 550~600 用光学显微镜观察时呈黑色 团状织,只有在电子显微镜 (5000~15000×)下才能看出 片层组织 35~40

上贝氏 在金相显微镜下呈暗灰色的 350~550 40~48 贝氏体体(BE 羽毛状特征 型相变下贝氏 在金相显微镜下呈黑色针叶 230~350 48-58 体(B) 状特征 在正常淬火温度下呈细针状 马氏体马氏体 <230 马氏体(隐晶马氏体),过热淬 62~65 型相变(M) 火时则呈粗大片状马氏体 (2)亚共析钢过冷奥氏体连续冷却后的显微组织亚共析钢的C曲线与共 析钢的相比,上部多了一条铁素体析出线。见图2一3所示 当奥氏体缓慢冷却(如炉冷)时,(见图2一3中的V)转变产物接近平衡状 态显微组织,为珠光体和铁素体,随冷却速度的增大(如空冷或风冷),例如由V1 →V2→V时,奥氏体的过冷度越大,析出的铁素体越少,而共析组织(珠光体)的 量增加,碳的含量减少,共析组织变得更细。这时的共析组织实际上为伪共析组 织。析出的少量铁素体多分布在晶粒的边界上,因此,由V1→V2→3时,显微 组织的变化是: 铁素体十珠光体一铁素体十索氏体→铁素体十屈氏体。 当冷却速度再增大,为V4时(油冷),析出的铁素体极少,最后主要得到屈 氏体和马氏体及少量贝氏体。当冷却速度超过临界冷却速度V:后,奥氏体全部 转变为马氏体。碳含量大于0.5%的钢中,马氏体间还有少量残余奥氏体。 时间一一 图2一3亚共析钢的C曲线 (3)过共析钢的C曲线与亚共析钢的相似,不同之处是亚共析钢先析出的 13147

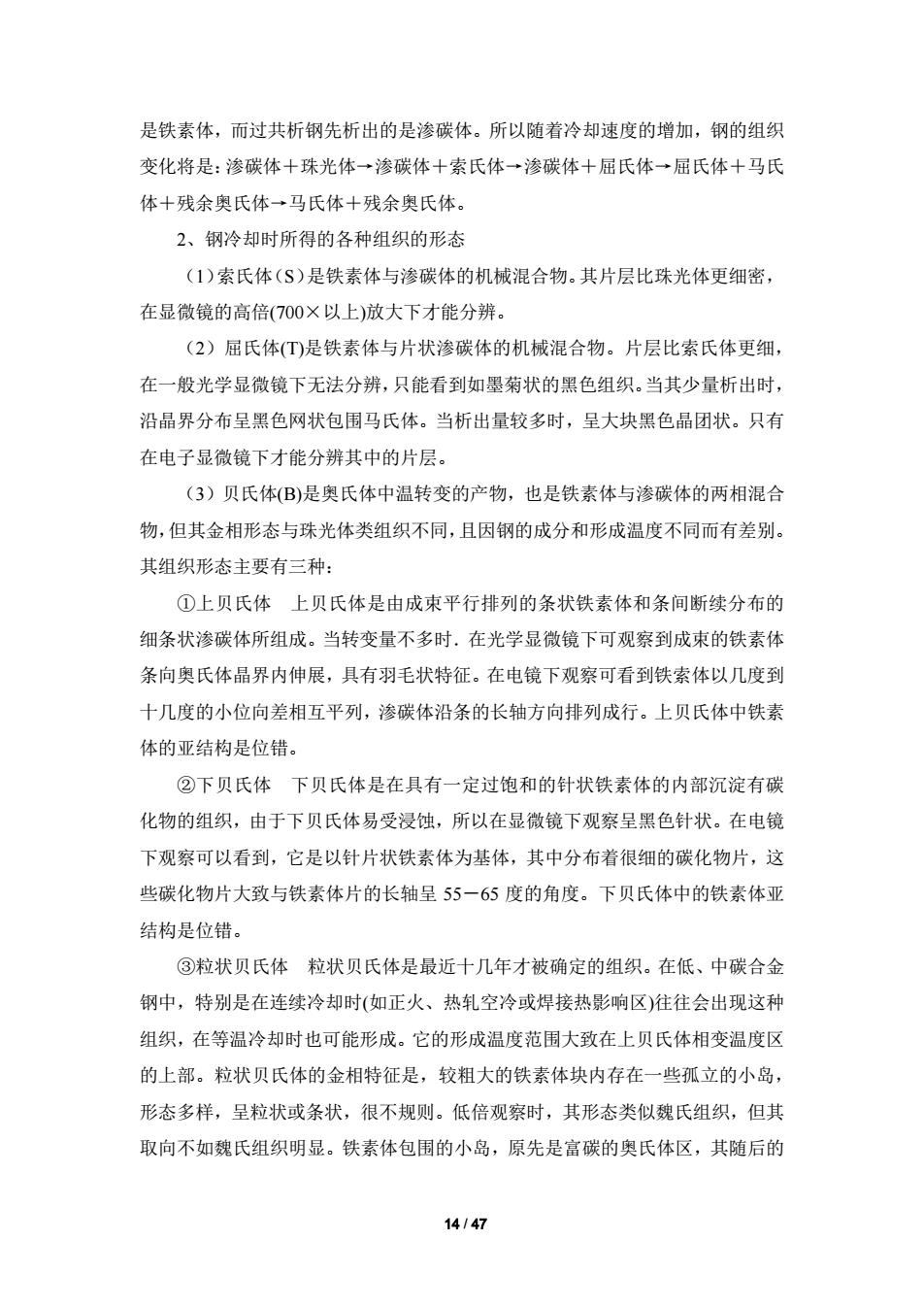

13 / 47 贝氏体 型相变 上贝氏 体(B 上) 350~550 在金相显微镜下呈暗灰色的 羽毛状特征 40~48 下贝氏 体(B 下) 230~350 在金相显微镜下呈黑色针叶 状特征 48~58 马氏体 型相变 马氏体 (M) <230 在正常淬火温度下呈细针状 马氏体(隐晶马氏体),过热淬 火时则呈粗大片状马氏体 62~65 (2)亚共析钢过冷奥氏体连续冷却后的显微组织 亚共析钢的 C 曲线与共 析钢的相比,上部多了一条铁素体析出线。见图 2-3 所示。 当奥氏体缓慢冷却(如炉冷)时,(见图 2-3 中的 V1)转变产物接近平衡状 态显微组织,为珠光体和铁素体,随冷却速度的增大(如空冷或风冷),例如由 V1 →V2→V3时,奥氏体的过冷度越大,析出的铁素体越少,而共析组织(珠光体)的 量增加,碳的含量减少,共析组织变得更细。这时的共析组织实际上为伪共析组 织。析出的少量铁素体多分布在晶粒的边界上,因此,由 V1→V2→V3 时,显微 组织的变化是: 铁素体+珠光体→铁素体+索氏体→铁素体+屈氏体。 当冷却速度再增大,为 V4时(油冷),析出的铁素体极少,最后主要得到屈 氏体和马氏体及少量贝氏体。当冷却速度超过临界冷却速度 Vk 后,奥氏体全部 转变为马氏体。碳含量大于 0.5%的钢中,马氏体间还有少量残余奥氏体。 图 2-3 亚共析钢的 C 曲线 (3)过共析钢的 C 曲线与亚共析钢的相似,不同之处是亚共析钢先析出的

是铁素体,而过共析钢先析出的是渗碳体。所以随着冷却速度的增加,钢的组织 变化将是:渗碳体十珠光体→渗碳体十索氏体→渗碳体十屈氏体一→屈氏体十马氏 体+残余奥氏体一马氏体十残余奥氏体。 2、钢冷却时所得的各种组织的形态 (1)索氏体(S)是铁素体与渗碳体的机械混合物。其片层比珠光体更细密, 在显微镜的高倍(700×以上)放大下才能分辨。 (2)屈氏体(T)是铁素体与片状渗碳体的机械混合物。片层比索氏体更细, 在一般光学显微镜下无法分辨,只能看到如墨菊状的黑色组织。当其少量析出时, 沿晶界分布呈黑色网状包围马氏体。当析出量较多时,呈大块黑色晶团状。只有 在电子显微镜下才能分辨其中的片层。 (3)贝氏体(B)是奥氏体中温转变的产物,也是铁素体与渗碳体的两相混合 物,但其金相形态与珠光体类组织不同,且因钢的成分和形成温度不同而有差别。 其组织形态主要有三种: ①上贝氏体上贝氏体是由成束平行排列的条状铁素体和条间断续分布的 细条状渗碳体所组成。当转变量不多时.在光学显微镜下可观察到成束的铁素体 条向奥氏体晶界内伸展,具有羽毛状特征。在电镜下观察可看到铁索体以几度到 十几度的小位向差相互平列,渗碳体沿条的长轴方向排列成行。上贝氏体中铁素 体的亚结构是位错。 ②下贝氏体下贝氏体是在具有一定过饱和的针状铁素体的内部沉淀有碳 化物的组织,由于下贝氏体易受浸蚀,所以在显微镜下观察呈黑色针状。在电镜 下观察可以看到,它是以针片状铁素体为基体,其中分布着很细的碳化物片,这 些碳化物片大致与铁素体片的长轴呈55一65度的角度。下贝氏体中的铁素体亚 结构是位错。 ③粒状贝氏体粒状贝氏体是最近十几年才被确定的组织。在低、中碳合金 钢中,特别是在连续冷却时(如正火、热轧空冷或焊接热影响区)往往会出现这种 组织,在等温冷却时也可能形成。它的形成温度范围大致在上贝氏体相变温度区 的上部。粒状贝氏体的金相特征是,较粗大的铁素体块内存在一些孤立的小岛, 形态多样,呈粒状或条状,很不规则。低倍观察时,其形态类似魏氏组织,但其 取向不如魏氏组织明显。铁素体包围的小岛,原先是富碳的奥氏体区,其随后的 14147

14 / 47 是铁素体,而过共析钢先析出的是渗碳体。所以随着冷却速度的增加,钢的组织 变化将是:渗碳体+珠光体→渗碳体+索氏体→渗碳体+屈氏体→屈氏体+马氏 体+残余奥氏体→马氏体+残余奥氏体。 2、钢冷却时所得的各种组织的形态 (1)索氏体(S)是铁素体与渗碳体的机械混合物。其片层比珠光体更细密, 在显微镜的高倍(700×以上)放大下才能分辨。 (2)屈氏体(T)是铁素体与片状渗碳体的机械混合物。片层比索氏体更细, 在一般光学显微镜下无法分辨,只能看到如墨菊状的黑色组织。当其少量析出时, 沿晶界分布呈黑色网状包围马氏体。当析出量较多时,呈大块黑色晶团状。只有 在电子显微镜下才能分辨其中的片层。 (3)贝氏体(B)是奥氏体中温转变的产物,也是铁素体与渗碳体的两相混合 物,但其金相形态与珠光体类组织不同,且因钢的成分和形成温度不同而有差别。 其组织形态主要有三种: ①上贝氏体 上贝氏体是由成束平行排列的条状铁素体和条间断续分布的 细条状渗碳体所组成。当转变量不多时.在光学显微镜下可观察到成束的铁素体 条向奥氏体晶界内伸展,具有羽毛状特征。在电镜下观察可看到铁索体以几度到 十几度的小位向差相互平列,渗碳体沿条的长轴方向排列成行。上贝氏体中铁素 体的亚结构是位错。 ②下贝氏体 下贝氏体是在具有一定过饱和的针状铁素体的内部沉淀有碳 化物的组织,由于下贝氏体易受浸蚀,所以在显微镜下观察呈黑色针状。在电镜 下观察可以看到,它是以针片状铁素体为基体,其中分布着很细的碳化物片,这 些碳化物片大致与铁素体片的长轴呈 55-65 度的角度。下贝氏体中的铁素体亚 结构是位错。 ③粒状贝氏体 粒状贝氏体是最近十几年才被确定的组织。在低、中碳合金 钢中,特别是在连续冷却时(如正火、热轧空冷或焊接热影响区)往往会出现这种 组织,在等温冷却时也可能形成。它的形成温度范围大致在上贝氏体相变温度区 的上部。粒状贝氏体的金相特征是,较粗大的铁素体块内存在一些孤立的小岛, 形态多样,呈粒状或条状,很不规则。低倍观察时,其形态类似魏氏组织,但其 取向不如魏氏组织明显。铁素体包围的小岛,原先是富碳的奥氏体区,其随后的

转变可以有三种情况:()分解为铁素体和碳化物,在电镜下可见到比较密集的 多向分布的粒状、杆状或小块状碳化物:(b)发生马氏体转变:(©)仍然保持为 富碳的奥氏体。 (4)马氏体M是碳在a一Fe中的过饱和固溶体。马氏体的组织形态是多 种多样的,主要分为两大类,即板条状马氏体和片状马氏体。 ①板条马氏体在光学显微镜下,板条马氏体的形态呈现一束束相互平行的 细长条状马氏体群,在一个奥氏体晶粒内可有几束不同取向的马氏体群。每束内 的条与条之间以小角度晶界分开,束与束之间具有较大的位向差。板条状马氏体 的立体形态为细长的板条状,其横截面近似椭圆形。由于条状马氏体形成温度较 高,在形成过程中常有碳化物析出,即产生自回火现象,故在金相试验时,易被 腐蚀而呈现较深的颜色。在电子显微镜下,马氏体群是由许多平行的板条所组成, 且发现板条马氏体的亚结构是高密度的位错。含碳低的奥氏体形成的马氏体呈板 条状,故板条状马氏体又称为低碳马氏体,因形成温度高,又称高温马氏体。因 亚结构为位错,又称为位错马氏体。 ②片状马氏体在光学显微镜下,片状马氏体呈针状或竹叶状,片间有一定 角度,其立体形态为双凸透镜状。因形成温度较低,没有自回火现象,故组织不 易被浸蚀,所以颜色较浅,在显微镜下呈白亮色。用透射电镜观察,其亚结构为 李晶。根据形成温度和亚结构特点,又称低温马氏体,或李晶马氏体。 马氏体的粗细取决于原奥氏体晶粒的大小,即取决于淬火加热温度。如高碳 钢在正常温度下淬火加热,淬火后可得到细针状马氏体,在光学显微镜下呈布纹 状,仅能隐约见其针状,故又称为隐晶马氏体。如淬火温度较高,奥氏体晶粒粗 大,则得到粗针状马氏体。 (5)残余奥氏体(A)当奥氏体中含碳量>0.5%时,淬火时总有一定量 的奥氏体不能转变成为马氏体,而保留到室温,这部分奥氏体就是残余奥氏体, 它不易受硝酸酒精腐蚀剂的浸蚀、在显微镜下呈白亮色,分布在马氏体之间,无 固定形态,淬火后未经回火,残余奥氏体与马氏体很难区分,都呈白亮色,只有 马氏体回火后才能分辨出马氏体间的残余奥氏体。 3、钢淬火回火后的组织 钢经淬火后所得到的马氏体和残余奥氏体均为不稳定的组织,它们具有向稳 15147

15 / 47 转变可以有三种情况:(a)分解为铁素体和碳化物,在电镜下可见到比较密集的 多向分布的粒状、杆状或小块状碳化物;(b)发生马氏体转变;(c)仍然保持为 富碳的奥氏体。 (4)马氏体(M) 是碳在 α—Fe 中的过饱和固溶体。马氏体的组织形态是多 种多样的,主要分为两大类,即板条状马氏体和片状马氏体。 ①板条马氏体 在光学显微镜下,板条马氏体的形态呈现一束束相互平行的 细长条状马氏体群,在一个奥氏体晶粒内可有几束不同取向的马氏体群。每束内 的条与条之间以小角度晶界分开,束与束之间具有较大的位向差。板条状马氏体 的立体形态为细长的板条状,其横截面近似椭圆形。由于条状马氏体形成温度较 高,在形成过程中常有碳化物析出,即产生自回火现象,故在金相试验时,易被 腐蚀而呈现较深的颜色。在电子显微镜下,马氏体群是由许多平行的板条所组成, 且发现板条马氏体的亚结构是高密度的位错。含碳低的奥氏体形成的马氏体呈板 条状,故板条状马氏体又称为低碳马氏体,因形成温度高,又称高温马氏体。因 亚结构为位错,又称为位错马氏体。 ②片状马氏体 在光学显微镜下,片状马氏体呈针状或竹叶状,片间有一定 角度,其立体形态为双凸透镜状。因形成温度较低,没有自回火现象,故组织不 易被浸蚀,所以颜色较浅,在显微镜下呈白亮色。用透射电镜观察,其亚结构为 孪晶。根据形成温度和亚结构特点,又称低温马氏体,或孪晶马氏体。 马氏体的粗细取决于原奥氏体晶粒的大小,即取决于淬火加热温度。如高碳 钢在正常温度下淬火加热,淬火后可得到细针状马氏体,在光学显微镜下呈布纹 状,仅能隐约见其针状,故又称为隐晶马氏体。如淬火温度较高,奥氏体晶粒粗 大,则得到粗针状马氏体。 (5)残余奥氏体(Ar) 当奥氏体中含碳量>0.5%时,淬火时总有一定量 的奥氏体不能转变成为马氏体,而保留到室温,这部分奥氏体就是残余奥氏体, 它不易受硝酸酒精腐蚀剂的浸蚀、在显微镜下呈白亮色,分布在马氏体之间,无 固定形态,淬火后未经回火,残余奥氏体与马氏体很难区分,都呈白亮色,只有 马氏体回火后才能分辨出马氏体间的残余奥氏体。 3、钢淬火回火后的组织 钢经淬火后所得到的马氏体和残余奥氏体均为不稳定的组织,它们具有向稳