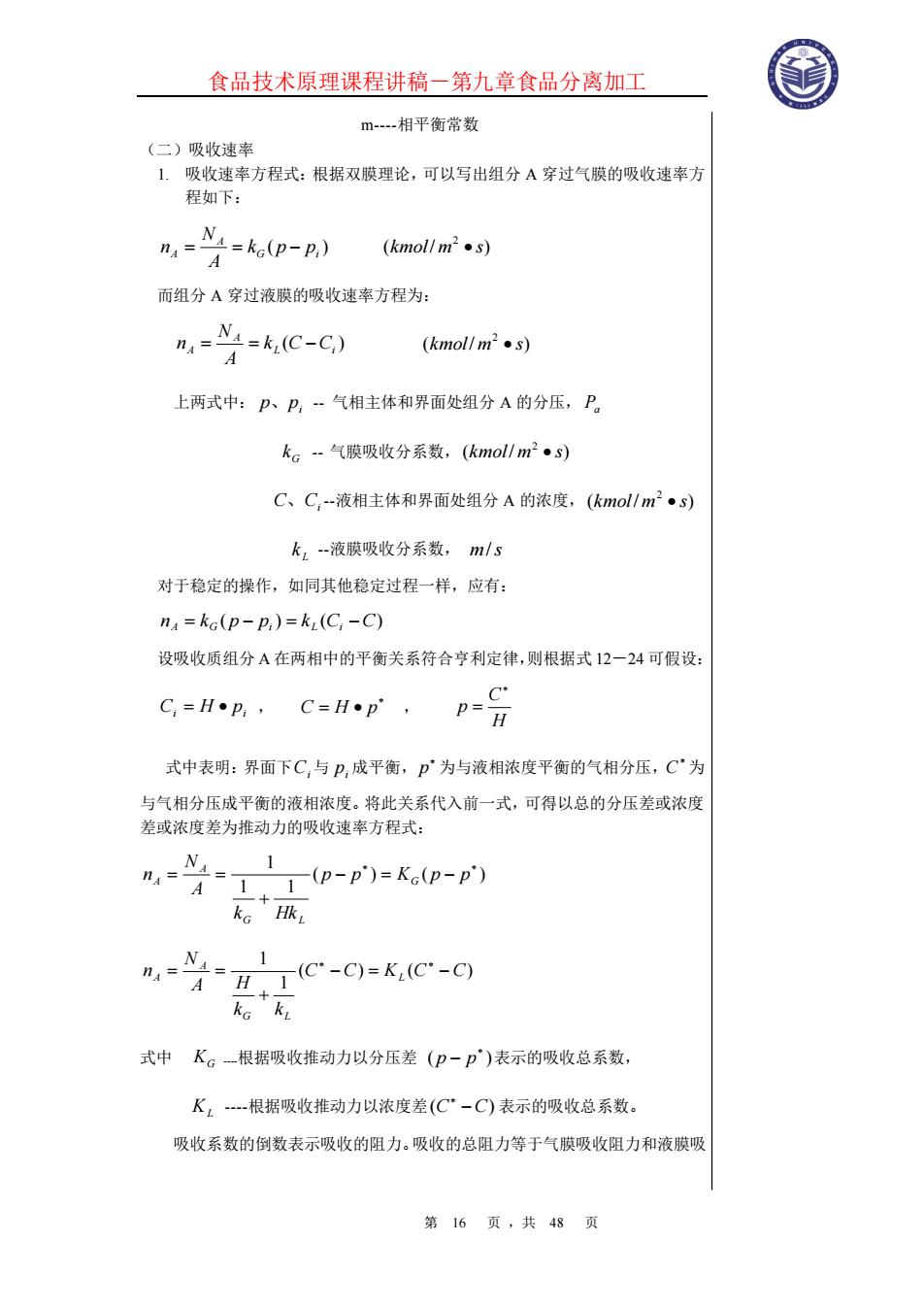

食品技术原理课程讲稿-第九章食品分离加工 第 16 页 ,共 48 页 m-相平衡常数 (二)吸收速率 1. 吸收速率方程式:根据双膜理论,可以写出组分 A 穿过气膜的吸收速率方 程如下: ( ) G i A A k p p A N n = = − ( / ) 2 kmol m • s 而组分 A 穿过液膜的吸收速率方程为: ( ) L i A A k C C A N n = = − ( / ) 2 kmol m • s 上两式中: p、pi - 气相主体和界面处组分 A 的分压, Pa G k - 气膜吸收分系数, ( / ) 2 kmol m • s C、Ci -液相主体和界面处组分 A 的浓度, ( / ) 2 kmol m • s L k -液膜吸收分系数, m/s 对于稳定的操作,如同其他稳定过程一样,应有: n k ( p p ) k (C C) A = G − i = L i − 设吸收质组分 A 在两相中的平衡关系符合亨利定律,则根据式 12-24 可假设: Ci H pi = • , C = H • p , H C p = 式中表明:界面下 Ci 与 i p 成平衡, p 为与液相浓度平衡的气相分压, C 为 与气相分压成平衡的液相浓度。将此关系代入前一式,可得以总的分压差或浓度 差或浓度差为推动力的吸收速率方程式: ( ) ( ) 1 1 1 − = − + = = p p K p p k Hk A N n G G L A A ( ) ( ) 1 1 C C K C C k k A H N n L G L A A − = − + = = 式中 KG -根据吸收推动力以分压差 ( ) p − p 表示的吸收总系数, KL -根据吸收推动力以浓度差 (C −C) 表示的吸收总系数。 吸收系数的倒数表示吸收的阻力。吸收的总阻力等于气膜吸收阻力和液膜吸

食品技术原理课程讲稿-第九章食品分离加工 第 16 页 ,共 48 页 m-相平衡常数 (二)吸收速率 1. 吸收速率方程式:根据双膜理论,可以写出组分 A 穿过气膜的吸收速率方 程如下: ( ) G i A A k p p A N n = = − ( / ) 2 kmol m • s 而组分 A 穿过液膜的吸收速率方程为: ( ) L i A A k C C A N n = = − ( / ) 2 kmol m • s 上两式中: p、pi - 气相主体和界面处组分 A 的分压, Pa G k - 气膜吸收分系数, ( / ) 2 kmol m • s C、Ci -液相主体和界面处组分 A 的浓度, ( / ) 2 kmol m • s L k -液膜吸收分系数, m/s 对于稳定的操作,如同其他稳定过程一样,应有: n k ( p p ) k (C C) A = G − i = L i − 设吸收质组分 A 在两相中的平衡关系符合亨利定律,则根据式 12-24 可假设: Ci H pi = • , C = H • p , H C p = 式中表明:界面下 Ci 与 i p 成平衡, p 为与液相浓度平衡的气相分压, C 为 与气相分压成平衡的液相浓度。将此关系代入前一式,可得以总的分压差或浓度 差或浓度差为推动力的吸收速率方程式: ( ) ( ) 1 1 1 − = − + = = p p K p p k Hk A N n G G L A A ( ) ( ) 1 1 C C K C C k k A H N n L G L A A − = − + = = 式中 KG -根据吸收推动力以分压差 ( ) p − p 表示的吸收总系数, KL -根据吸收推动力以浓度差 (C −C) 表示的吸收总系数。 吸收系数的倒数表示吸收的阻力。吸收的总阻力等于气膜吸收阻力和液膜吸

食品技术原理课程讲稿-第九章食品分离加工 第 17 页 ,共 48 页 收阻力之和。 2·吸收系数 气相吸收系数和液相吸收系数的数值主要受气液两相 (特别 是两相界面)的流体动力学状态以及两相流体的理化性质等因素的影响。由于目 前自由界面的传质机理尚未十分清楚,所以以各种理论为依据的关联式还与实际 相差很远。在进行具体的吸收计算时,一般须通过中间工厂的实验取得数据,或 直接取生产的数据。 (三)吸收操作的物料衡算 1、吸收操作线方程:吸收操作与传热相似,逆流操作可以获得最大的分离 效率。因此,以下讨论是以逆流操作为基础。 如图 12-7 所示,被处理的气体在设备内从底部上升, 而吸收剂则从上方喷 淋而下。这样气体与吸收剂接触,吸收质就从气相转入液相。吸收操作中,由于 气相中不被吸收的气体 (惰性气体)的量基本保持不变,而液相中作为吸收剂液 体的量也可认为保持不变,故作物料衡算时,用质量比或摩尔比来表示两相的浓 度最为方便。 设 V 为单位时间通过吸收设备的惰性气体量 kmol/s, L 为单位时间通过吸收设备的吸收剂量,kmol/s。 y y1 y2 为吸收设备任意截面,底部、顶部的气相组成,摩尔比, x x1 x2,为吸收设备任意截面、底部、顶部的液相组成,摩尔比。 取任意截面处的微分高度 dz,对此微分体积作物料衡算,可得: Vdy = Ldx (l2-29) 在稳定的吸收操作条件下,如将上得微分式由底部至任意截面进行积分,可 得 : ( ) ( ) 1 2 1 2 V y − y = L x − x (12-29b) ( ) 1 1 x V L x y V L y = + − 这就是吸收的操作线方程,它说明吸收操作中,任意截面处两相浓度变化 的互相依赖关系。在稳定操作中,L 和 V 都是定值,其斜率 L/V 称为液气比。 根据公式 12-29b: ( ) ( ) 1 2 1 2 V y − y = L x − x 得到: 1 2 1 2 x x y y V L − − = 说明操作线也通过点 (x2 y2)。出此可见,吸收操作线的画法是联结表式 底部和顶部气、液相浓度的两点的直线。 2.气液比 上述吸收操作线是由物料衡算而推得,它仅决定于两相的流量 V 和 L 以及吸收器底部 (或顶部)的两相组成,而与两相平衡关系、吸收器的形 式、相际接触情况及操作条件 (温度、压力)等因素无关。 吸收的气液平衡线:则与操作线不同。平衡线是表示气液平衡关系的曲线, 它表明了吸收过程所能达到的极限。如图 12-8 所示:

食品技术原理课程讲稿-第九章食品分离加工 第 17 页 ,共 48 页 收阻力之和。 2·吸收系数 气相吸收系数和液相吸收系数的数值主要受气液两相 (特别 是两相界面)的流体动力学状态以及两相流体的理化性质等因素的影响。由于目 前自由界面的传质机理尚未十分清楚,所以以各种理论为依据的关联式还与实际 相差很远。在进行具体的吸收计算时,一般须通过中间工厂的实验取得数据,或 直接取生产的数据。 (三)吸收操作的物料衡算 1、吸收操作线方程:吸收操作与传热相似,逆流操作可以获得最大的分离 效率。因此,以下讨论是以逆流操作为基础。 如图 12-7 所示,被处理的气体在设备内从底部上升, 而吸收剂则从上方喷 淋而下。这样气体与吸收剂接触,吸收质就从气相转入液相。吸收操作中,由于 气相中不被吸收的气体 (惰性气体)的量基本保持不变,而液相中作为吸收剂液 体的量也可认为保持不变,故作物料衡算时,用质量比或摩尔比来表示两相的浓 度最为方便。 设 V 为单位时间通过吸收设备的惰性气体量 kmol/s, L 为单位时间通过吸收设备的吸收剂量,kmol/s。 y y1 y2 为吸收设备任意截面,底部、顶部的气相组成,摩尔比, x x1 x2,为吸收设备任意截面、底部、顶部的液相组成,摩尔比。 取任意截面处的微分高度 dz,对此微分体积作物料衡算,可得: Vdy = Ldx (l2-29) 在稳定的吸收操作条件下,如将上得微分式由底部至任意截面进行积分,可 得 : ( ) ( ) 1 2 1 2 V y − y = L x − x (12-29b) ( ) 1 1 x V L x y V L y = + − 这就是吸收的操作线方程,它说明吸收操作中,任意截面处两相浓度变化 的互相依赖关系。在稳定操作中,L 和 V 都是定值,其斜率 L/V 称为液气比。 根据公式 12-29b: ( ) ( ) 1 2 1 2 V y − y = L x − x 得到: 1 2 1 2 x x y y V L − − = 说明操作线也通过点 (x2 y2)。出此可见,吸收操作线的画法是联结表式 底部和顶部气、液相浓度的两点的直线。 2.气液比 上述吸收操作线是由物料衡算而推得,它仅决定于两相的流量 V 和 L 以及吸收器底部 (或顶部)的两相组成,而与两相平衡关系、吸收器的形 式、相际接触情况及操作条件 (温度、压力)等因素无关。 吸收的气液平衡线:则与操作线不同。平衡线是表示气液平衡关系的曲线, 它表明了吸收过程所能达到的极限。如图 12-8 所示: