三、提高区分度的方法 1、使题目难度适中,使整个考试难度适中: 2、着重考察复杂的学习结果。 四、区分度的评价标准 区分度自然越高越好,但要做到这一点较难。一般说来,可参照以下标准,对于有 些要求不高的测验,有些试题的区分度低一些是容许的。见P58。 第三章教育测验的编制与实施 第一节测验目标的确定 一、目标分类研究 测验目标的确定是以教育目标分类理论为基础的。自20世纪50年代以来,许多学 者提出了各种不同的教育目标分类理论。影响较大的主要有美国布卢姆、加涅、梅里尔, 日本棍田叡一等人。其中,以布卢姆的教育目标分类理论是开创性的,在因际上影响最 大。 (一)布卢姆等人的教育目标分类法 美国布卢姆于1948年开始致力于教育目标的分类研究,1956年公布了认知领域的 目标分类体系,他把教育目标分为认知领域、情感领域和运动技能领域。 评估 6.2依据外部证 6.1依据内在证短 认知领域 综合 5.3推导抽象关系 52制订计划或操作程序 1进行种特的交流 分析 43组织原理的分析 42天系分 4.1婴素分村 应用 31利用事实和概念解决新问避 领会 23推断(预测拍势和结果 知识 1.3学科领域中的普遍原理和抽象概念的知识(原理和概念、理论和结构) 1,2处理具体事物方式方法的知识(惯例、趋势和顺序、分类与类别、准则、方法论) 1.山耳体的知识(术语的知识、耳体事实的知识) 这六个层次每层次内部又有若干级层次:层次之间有连续性,高层次目标是低层次 目标的发展和延伸,高层次目标是在低层次目标的基础上发展起来的。教育的任务就在 于帮助学生不断实现更高层次的认知目标。 2、情感领域的教育目标分类 继认知领域的教育目标分类问世之后,克拉斯沃尔、布卢姆和马西亚于1964年完 成了情感领域的教育目标分类。每个层次内部也分为若干层:五个层次之间具有连续性

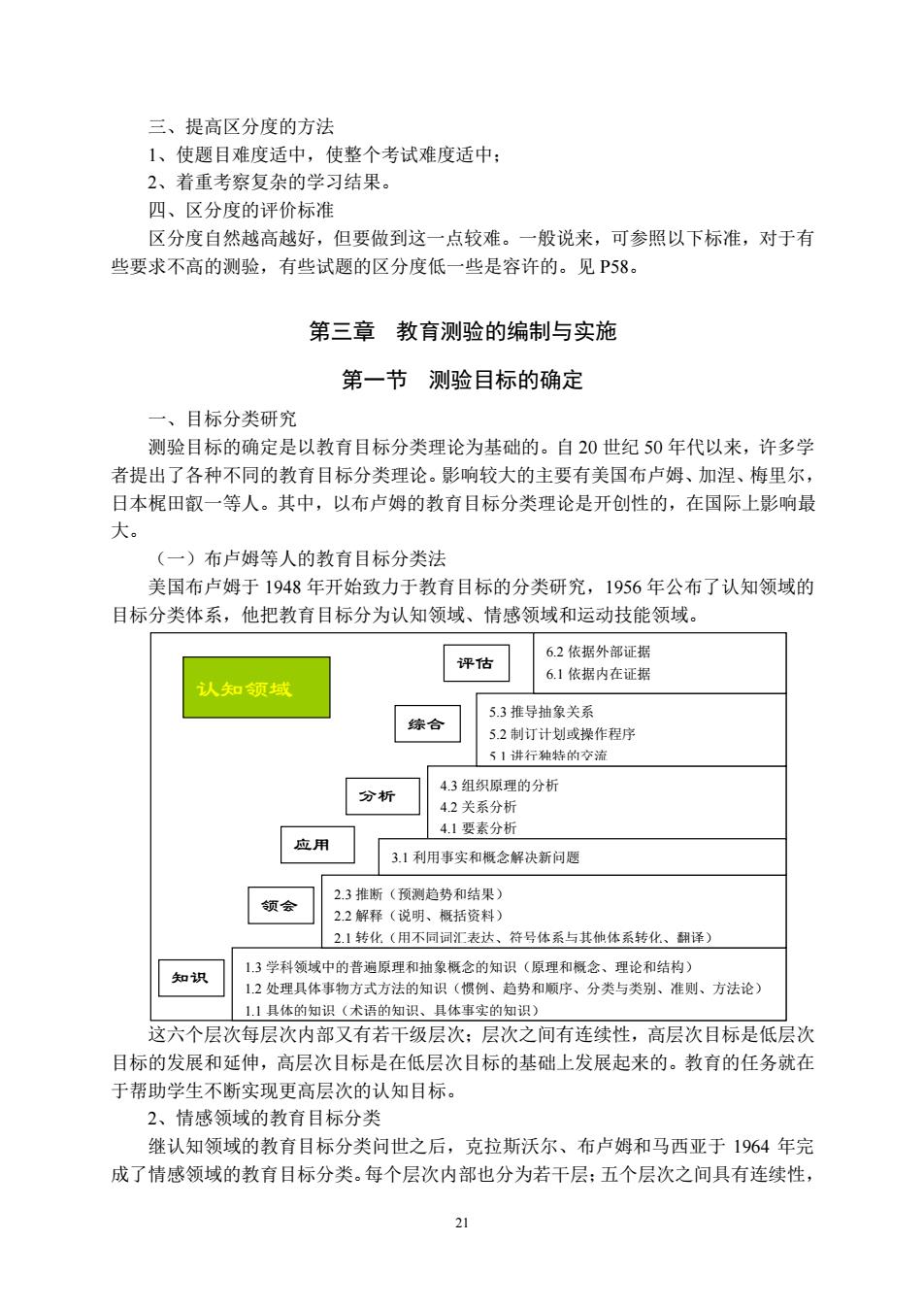

21 三、提高区分度的方法 1、使题目难度适中,使整个考试难度适中; 2、着重考察复杂的学习结果。 四、区分度的评价标准 区分度自然越高越好,但要做到这一点较难。一般说来,可参照以下标准,对于有 些要求不高的测验,有些试题的区分度低一些是容许的。见 P58。 第三章 教育测验的编制与实施 第一节 测验目标的确定 一、目标分类研究 测验目标的确定是以教育目标分类理论为基础的。自 20 世纪 50 年代以来,许多学 者提出了各种不同的教育目标分类理论。影响较大的主要有美国布卢姆、加涅、梅里尔, 日本梶田叡一等人。其中,以布卢姆的教育目标分类理论是开创性的,在国际上影响最 大。 (一)布卢姆等人的教育目标分类法 美国布卢姆于 1948 年开始致力于教育目标的分类研究,1956 年公布了认知领域的 目标分类体系,他把教育目标分为认知领域、情感领域和运动技能领域。 这六个层次每层次内部又有若干级层次;层次之间有连续性,高层次目标是低层次 目标的发展和延伸,高层次目标是在低层次目标的基础上发展起来的。教育的任务就在 于帮助学生不断实现更高层次的认知目标。 2、情感领域的教育目标分类 继认知领域的教育目标分类问世之后,克拉斯沃尔、布卢姆和马西亚于 1964 年完 成了情感领域的教育目标分类。每个层次内部也分为若干层;五个层次之间具有连续性, 1.3 学科领域中的普遍原理和抽象概念的知识(原理和概念、理论和结构) 1.2 处理具体事物方式方法的知识(惯例、趋势和顺序、分类与类别、准则、方法论) 1.1 具体的知识(术语的知识、具体事实的知识) 2.3 推断(预测趋势和结果) 2.2 解释(说明、概括资料) 2.1 转化(用不同词汇表达、符号体系与其他体系转化、翻译) 4.3 组织原理的分析 4.2 关系分析 4.1 要素分析 5.3 推导抽象关系 5.2 制订计划或操作程序 5.1 进行独特的交流 知识 领会 分析 综合 3.1 利用事实和概念解决新问题 应用 6.2 依据外部证据 评估 6.1 依据内在证据 认知领域

由简单、具体的行为目标开始,逐步发展到较复杂、较抽象的行为目标,并通过价值的 不断内化过程,最后形成性格。 52特征件格 性格化 5.1一般性定向 情感领域 组织 4.2价值观念系统的组织 4.1价值的化 33承诺成 估价 3.2偏爱某种价值观急 3.1接受某种价值观急 2.3反应中的满意感 反应 的 21反应中的默许 1.3有控制域选择地接受 接受 12愿意接受 11觉资 3、动作技能领域的教育目标分类 动作技能的发展和认知与情感的发展有密切关系。一方面,认知和情感的发展可以 促进动作技能的发展:另一方面,动作技能的发展对认知和情感领域的发展也有一定影 响。哈罗、辛普森和基布勒等学者进行了深入研究,于1970年提出了动作技能领域的 四级目标。 4.4声音和手势协调 言语行为 4.3声音投射 动作技能领域 4.2音和词的结合 41声音的产生 33身体动作 非语言交流动作 2.5手足眼耳的结合动作 细微的协调动作 手足协调 3手耳协语 2.2手眼协调 2.1手和手指协谓 胶体动作 13两个或两个以上肢体的运动 1下运动 1,1上肢运动 美国当代著名教育心理学家加程于97年在(学习的条件》一书的第三版,把 认知领域分为言语信息、智力技能和认知策略三类,其中智力技能再分为辨别、概念、 规则、高级规则四类:对技能领域不再分解:将态度领域再分为情感因素、认知因素和 行为后果三类。他认为学习的结果,或者教学活动所追求的目标,就是形成学生的五种 能力:智力技能、认知策略、言语信息、运动技能和态度

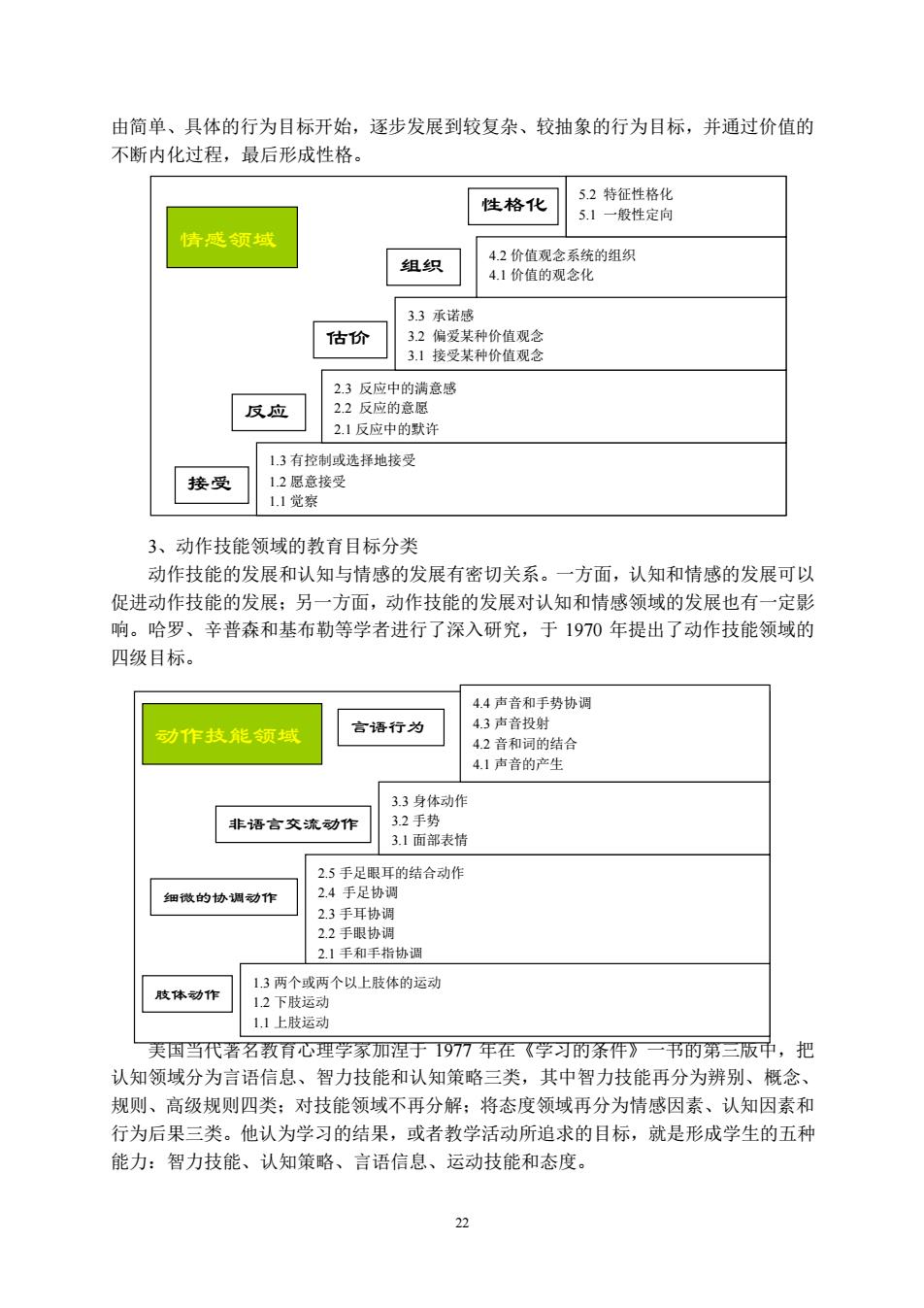

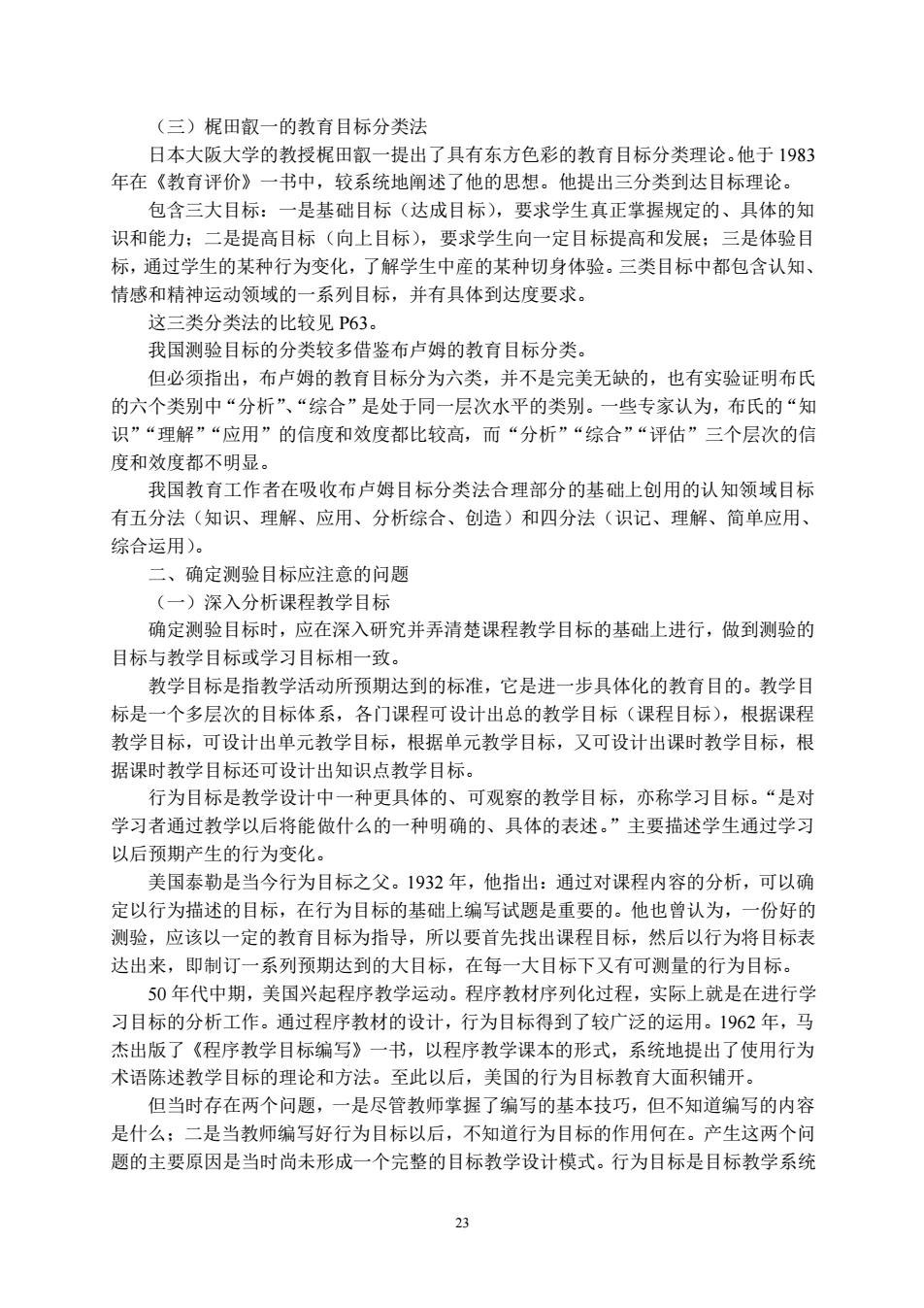

22 由简单、具体的行为目标开始,逐步发展到较复杂、较抽象的行为目标,并通过价值的 不断内化过程,最后形成性格。 3、动作技能领域的教育目标分类 动作技能的发展和认知与情感的发展有密切关系。一方面,认知和情感的发展可以 促进动作技能的发展;另一方面,动作技能的发展对认知和情感领域的发展也有一定影 响。哈罗、辛普森和基布勒等学者进行了深入研究,于 1970 年提出了动作技能领域的 四级目标。 (二)加涅的教育目标分类法 美国当代著名教育心理学家加涅于 1977 年在《学习的条件》一书的第三版中,把 认知领域分为言语信息、智力技能和认知策略三类,其中智力技能再分为辨别、概念、 规则、高级规则四类;对技能领域不再分解;将态度领域再分为情感因素、认知因素和 行为后果三类。他认为学习的结果,或者教学活动所追求的目标,就是形成学生的五种 能力:智力技能、认知策略、言语信息、运动技能和态度。 1.3 有控制或选择地接受 1.2 愿意接受 1.1 觉察 2.3 反应中的满意感 2.2 反应的意愿 2.1 反应中的默许 3.3 承诺感 3.2 偏爱某种价值观念 3.1 接受某种价值观念 4.2 价值观念系统的组织 4.1 价值的观念化 5.2 特征性格化 5.1 一般性定向 接受 反应 估价 组织 性格化 1.3 两个或两个以上肢体的运动 1.2 下肢运动 1.1 上肢运动 2.5 手足眼耳的结合动作 2.4 手足协调 2.3 手耳协调 2.2 手眼协调 2.1 手和手指协调 3.3 身体动作 3.2 手势 3.1 面部表情 4.4 声音和手势协调 4.3 声音投射 4.2 音和词的结合 4.1 声音的产生 肢体动作 细微的协调动作 非语言交流动作 动作技能领域 言语行为 情感领域

(三)梶田叡一的教育目标分类法 日本大阪大学的教授梶田叡一提出了具有东方色彩的教育目标分类理论.他于1983 年在《教有评价》一书中,较系统地闸述了他的思想。他提出三分类到达目标理论 包含三大目标:一是基础目标(达成目标),要求学生真正掌握规定的、具体的知 识和能力:二是提高目标(向上目标),要求学生向一定目标提高和发展:三是体验目 标,通过学生的某种行为变化,了解学生中產的某种切身体验。三类目标中都包含认知、 情感和精神运动领域的一系列目标,并有具体到达度要求。 这三类分类法的比较见P63。 我国测验目标的分类较多借鉴布卢姆的教育目标分类。 但必须指出,布卢姆的教育目标分为六类,并不是完美无缺的,也有实验证明布氏 的六个类别中“分析”、“综合”是处于同一层次水平的类别。一些专家认为,布氏的“知 识”“理解”“应用”的信度和效度都比较高,而“分析”“综合”“评估”三个层次的信 度和效度都不明显。 我国教育工作者在吸收布卢姆目标分类法合理部分的基础上创用的认知领域目标 有五分法(知识、理解、应用、分析综合、创造)和四分法(识记、理解、简单应用、 综合运用)。 二、确定测验目标应注意的问题 (一)深入分析课程教学目标 确定测验目标时,应在深入研究并弄清楚课程教学目标的基础上进行,做到测验的 目标与教学目标或学习目标相一致。 教学目标是指教学活动所预期达到的标准,它是进一步具体化的教育目的。教学目 标是一个多层次的目标体系,各门课程可设计出总的教学目标(课程目标),根据课程 教学目标,可设计出单元教学目标,根据单元教学目标,又可设计出课时教学目标,根 据课时教学目标还可设计出知识点教学目标。 行为目标是教学设计中一种更具体的、可观察的教学目标,亦称学习目标。“是对 学习者通过教学以后将能做什么的一种明确的、具体的表述。”主要描述学生通过学习 以后预期产生的行为变化。 美国泰勒是当今行为目标之父。1932年,他指出:通过对课程内容的分析,可以确 定以行为描述的目标,在行为目标的基础上编写试题是重要的。他也曾认为,一份好的 测验,应该以一定的教育目标为指导,所以要首先找出课程目标,然后以行为将目标表 达出来,即制订一系列预期达到的大目标,在每一大目标下又有可测量的行为目标。 50年代中期,美国兴起程序教学运动。程序教材序列化过程,实际上就是在进行学 习目标的分析工作。通过程序教材的设计,行为目标得到了较广泛的运用。1962年,马 杰出版了《程序教学目标编写》一书,以程序教学课本的形式,系统地提出了使用行为 术语陈述教学目标的理论和方法。至此以后,美国的行为目标教育大面积铺开。 但当时存在两个问题,一是尽管教师掌握了编写的基本技巧,但不知道编写的内容 是什么:二是当教师编写好行为目标以后,不知道行为目标的作用何在。产生这两个问 题的主要原因是当时尚未形成一个完整的目标教学设计模式。行为目标是目标教学系统

23 (三)梶田叡一的教育目标分类法 日本大阪大学的教授梶田叡一提出了具有东方色彩的教育目标分类理论。他于 1983 年在《教育评价》一书中,较系统地阐述了他的思想。他提出三分类到达目标理论。 包含三大目标:一是基础目标(达成目标),要求学生真正掌握规定的、具体的知 识和能力;二是提高目标(向上目标),要求学生向一定目标提高和发展;三是体验目 标,通过学生的某种行为变化,了解学生中産的某种切身体验。三类目标中都包含认知、 情感和精神运动领域的一系列目标,并有具体到达度要求。 这三类分类法的比较见 P63。 我国测验目标的分类较多借鉴布卢姆的教育目标分类。 但必须指出,布卢姆的教育目标分为六类,并不是完美无缺的,也有实验证明布氏 的六个类别中“分析”、“综合”是处于同一层次水平的类别。一些专家认为,布氏的“知 识”“理解”“应用”的信度和效度都比较高,而“分析”“综合”“评估”三个层次的信 度和效度都不明显。 我国教育工作者在吸收布卢姆目标分类法合理部分的基础上创用的认知领域目标 有五分法(知识、理解、应用、分析综合、创造)和四分法(识记、理解、简单应用、 综合运用)。 二、确定测验目标应注意的问题 (一)深入分析课程教学目标 确定测验目标时,应在深入研究并弄清楚课程教学目标的基础上进行,做到测验的 目标与教学目标或学习目标相一致。 教学目标是指教学活动所预期达到的标准,它是进一步具体化的教育目的。教学目 标是一个多层次的目标体系,各门课程可设计出总的教学目标(课程目标),根据课程 教学目标,可设计出单元教学目标,根据单元教学目标,又可设计出课时教学目标,根 据课时教学目标还可设计出知识点教学目标。 行为目标是教学设计中一种更具体的、可观察的教学目标,亦称学习目标。“是对 学习者通过教学以后将能做什么的一种明确的、具体的表述。”主要描述学生通过学习 以后预期产生的行为变化。 美国泰勒是当今行为目标之父。1932 年,他指出:通过对课程内容的分析,可以确 定以行为描述的目标,在行为目标的基础上编写试题是重要的。他也曾认为,一份好的 测验,应该以一定的教育目标为指导,所以要首先找出课程目标,然后以行为将目标表 达出来,即制订一系列预期达到的大目标,在每一大目标下又有可测量的行为目标。 50 年代中期,美国兴起程序教学运动。程序教材序列化过程,实际上就是在进行学 习目标的分析工作。通过程序教材的设计,行为目标得到了较广泛的运用。1962 年,马 杰出版了《程序教学目标编写》一书,以程序教学课本的形式,系统地提出了使用行为 术语陈述教学目标的理论和方法。至此以后,美国的行为目标教育大面积铺开。 但当时存在两个问题,一是尽管教师掌握了编写的基本技巧,但不知道编写的内容 是什么;二是当教师编写好行为目标以后,不知道行为目标的作用何在。产生这两个问 题的主要原因是当时尚未形成一个完整的目标教学设计模式。行为目标是目标教学系统

的一个有机组成部分,不能脱离目标教学系统的整体,孤立地编写行为目标。 行为目标的陈述是十分具体明确的,它具有可观察、可测量的性质。它令师生都清 楚地知道通过教与学所要达到的行为上的变化,要说明产生行为的条件,指出评定行为 的标准。一般情况下,行为目标应该包括:行为(如“能将文章中阐明事实与发表议论 的句子进行分类”)、条件(如“提供一篇报纸上的文章”)、标准(如“至少85%的句子 分得正确”)、对象(如“学生”)。 (二)正确选择目标领域及其类目 这个问题实质上是对不同学科应确立什么样的测验目标的问题。是否所有学科的测 验目标都包括认知、技能、态度三个目标领域和相同的目标类目?我们认为,应根据社 会要求和学科果程的性质去确定,学科性质不同,着限点也不同。 学科课程,如语文、英语、数学等,应以认知领域为主,因为他们是人类为了将这 些学科知识代代相传下去并发展后一代的心智才开设的,学习这些课程应达到掌握知 识、强化记忆、发展思维力和想像力等认知方面的目的 但体育、舞蹈、劳作、技艺(手工)、家政等课程则应以动作技能领域为主,因为 这些课程的基本内容是动作技能 任何社会对人的发展都有“态度”上的要求,学生学习任何学科都需要借助于情感、 动机、意志等非认知因素,即“态度”因素,它们对学生的知识掌握、技能形成、智力 和能力发展,都起着“催化”作用,所以无论哪一学科的测验都应重视态度领域的目标。 类目数的确定,常与最高测验目标的确定以及目标分类的粗细有关。测验目标要求 越高,分类越细,类目就越多。反之,就越少。但一般以3一6类为宜。 此外,还应根据课程教学大纲中确定的教学目标的内涵来确定测验目标领域和目标 类层。教学目标内涵反映什么目标领域,我们就测验什么领域。即测验目标领域及其类 层的高低,取决于教学大纲中教学目标内涵的规定性。由此可见,根据教学大纲中的教 学目标去选择测验领域和设计类目层次,关键在于测验编制者对教学目标内涵理解的准 确程度和透彻程度。 (三)正确理解各类目标之间的关系 当我们在某一目标领域进行分类时,要充分考虑各类目标之间的叠层性或序层性。 什么是叠层性?我们认为,在各类目标中,起基础作用的因素,由单一到多元,重 叠递进,形成一定类别层次,这就是目标类目的叠层性。所谓基础因素,是指实现某一 目标起基础作用的条件。如“理解”的“基础”因素是“知识”,“应用”的基础因素则 是“知识”和“理解”。由于基础因素不同,于是形成“知识”“理解”“应用”等不同 的目标层次。布卢姆认为,教育目标分类,下一层是上一层的基础,上一层目标包含了 下一层目标。因此,我们可以把分类表述为这么一种形式:属于A式的行为形成一类, 属于AB式的行为形成另一类,而属于ABC式的行为又可以形成一类。 所谓序层性,指各类目标按一定的逻辑顺序排列,形成一定的类别层次。 序层性与叠层性共同之处是:(1)前一类目标是后一类目标的基础,而后一类目标 是前一类目标的必然发展和高层:(2)前一类目标较容易达到而后一类目标较难达到。 区别是:序层性强调的是前一类目标内容对后一类目标“正迁移”作用,而后一类

24 的一个有机组成部分,不能脱离目标教学系统的整体,孤立地编写行为目标。 行为目标的陈述是十分具体明确的,它具有可观察、可测量的性质。它令师生都清 楚地知道通过教与学所要达到的行为上的变化,要说明产生行为的条件,指出评定行为 的标准。一般情况下,行为目标应该包括:行为(如“能将文章中阐明事实与发表议论 的句子进行分类”)、条件(如“提供一篇报纸上的文章”)、标准(如“至少 85%的句子 分得正确”)、对象(如“学生”)。 (二)正确选择目标领域及其类目 这个问题实质上是对不同学科应确立什么样的测验目标的问题。是否所有学科的测 验目标都包括认知、技能、态度三个目标领域和相同的目标类目?我们认为,应根据社 会要求和学科课程的性质去确定,学科性质不同,着眼点也不同。 学科课程,如语文、英语、数学等,应以认知领域为主,因为他们是人类为了将这 些学科知识代代相传下去并发展后一代的心智才开设的,学习这些课程应达到掌握知 识、强化记忆、发展思维力和想像力等认知方面的目的。 但体育、舞蹈、劳作、技艺(手工)、家政等课程则应以动作技能领域为主,因为 这些课程的基本内容是动作技能。 任何社会对人的发展都有“态度”上的要求,学生学习任何学科都需要借助于情感、 动机、意志等非认知因素,即“态度”因素,它们对学生的知识掌握、技能形成、智力 和能力发展,都起着“催化”作用,所以无论哪一学科的测验都应重视态度领域的目标。 类目数的确定,常与最高测验目标的确定以及目标分类的粗细有关。测验目标要求 越高,分类越细,类目就越多。反之,就越少。但一般以 3—6 类为宜。 此外,还应根据课程教学大纲中确定的教学目标的内涵来确定测验目标领域和目标 类层。教学目标内涵反映什么目标领域,我们就测验什么领域。即测验目标领域及其类 层的高低,取决于教学大纲中教学目标内涵的规定性。由此可见,根据教学大纲中的教 学目标去选择测验领域和设计类目层次,关键在于测验编制者对教学目标内涵理解的准 确程度和透彻程度。 (三)正确理解各类目标之间的关系 当我们在某一目标领域进行分类时,要充分考虑各类目标之间的叠层性或序层性。 什么是叠层性?我们认为,在各类目标中,起基础作用的因素,由单一到多元,重 叠递进,形成一定类别层次,这就是目标类目的叠层性。所谓基础因素,是指实现某一 目标起基础作用的条件。如“理解”的“基础”因素是“知识”,“应用”的基础因素则 是“知识”和“理解”。由于基础因素不同,于是形成“知识”“理解”“应用”等不同 的目标层次。布卢姆认为,教育目标分类,下一层是上一层的基础,上一层目标包含了 下一层目标。因此,我们可以把分类表述为这么一种形式:属于 A 式的行为形成一类, 属于 AB 式的行为形成另一类,而属于 ABC 式的行为又可以形成一类。 所谓序层性,指各类目标按一定的逻辑顺序排列,形成一定的类别层次。 序层性与叠层性共同之处是:(1)前一类目标是后一类目标的基础,而后一类目标 是前一类目标的必然发展和高层;(2)前一类目标较容易达到而后一类目标较难达到。 区别是:序层性强调的是前一类目标内容对后一类目标“正迁移”作用,而后一类

目标内容是前一类目标内容作用下的必然发展结果,往往显示一种的质的跳进:而叠层 性强调的是,后一类目标的基础因素是前一类目标的基础因素的重复、累积和扩展,往 往显示出量的叠加,是在某一种基础因素累积的同时还增加某些新的因素,在此基础上 发生变化,从而形成新的更高一级的“类”。一般说来,叠层性包含着序层性的特点, 序层性则不一定具有叠层性的性质。 第二节测验题型的确定 测验的编制是在确定测验目标、选定测验题型和分析测验内容的基础上进行的。测 验题型的确定是测验编制的重要环节。 一、题型的分类 题型可分为两大类,一类是封闭式 一类是开放式 封闭式题型的答案是固定的,十分明确,评分客观、可靠。又可分为选择型和提供 型。选择型的要求略低于提供型,前者只要求确认,而后者要求再现。 选择型又包括是非题、配对题、选择题等,其中选择题又包括单项选择和多项选择。 单项选择又分为正误式和比较式。 提供型包括填空题、改错题、名词解释题、简答题。 开放式题型正确答案的自由度比较大,由评卷者掌握,不能用机器阅卷。包括计算 题、证明题、论述题、写作题、设计题、翻译题等。 题型体系如图PT1页所示 二、较通用题型 (一)是非题 由一个陈述句构成,要求学生判断真或假,是或非,对或错等,答案只有两种可能。 主要功能是测量学生判断陈述句子的正确性的能力。这些陈述句子包括事实、术语的定 义、原理的表述等。 是非题的优点是容易编写,适用于各学科测验,记分客观,取样范围大,但它不适 合于测量较高层次的学习结果,学生答题猜测因素较大。 (二)配对题 这实际上是一种改洗的洗择颗,是把一系列颗干列成一列,把配备的洗项列在另 列,即数个题干共同使用相同的几个选项,要求所有选项构成为每一题干的似真项。 主要功能是测量学生对字词、事件、人物、地点、公式、原理等关系的识记能力和 联结能力。常用于测量和判断某些术语的意义,某些事件发生的时间、地点,人物所取 得的成就,化学元素符号等记忆性知识。 配对题在极短时间内能够测量大量相互关联的知识,也容易编制,但不适宜测量高 层次认知水平。 (三)选择题 是由一个“题干”和几个“选项”所组成的试题,其功能是迷惑那些无法确定正确 答案的考生,测量学生对问题的理解、再认、比较与辨别能力,以及思维的敏捷性和准 确的判断力。 一般又分为单项选择题和多项选择题。 25

25 目标内容是前一类目标内容作用下的必然发展结果,往往显示一种的质的跳进;而叠层 性强调的是,后一类目标的基础因素是前一类目标的基础因素的重复、累积和扩展,往 往显示出量的叠加,是在某一种基础因素累积的同时还增加某些新的因素,在此基础上 发生变化,从而形成新的更高一级的“类”。一般说来,叠层性包含着序层性的特点, 序层性则不一定具有叠层性的性质。 第二节 测验题型的确定 测验的编制是在确定测验目标、选定测验题型和分析测验内容的基础上进行的。测 验题型的确定是测验编制的重要环节。 一、题型的分类 题型可分为两大类,一类是封闭式,一类是开放式。 封闭式题型的答案是固定的,十分明确,评分客观、可靠。又可分为选择型和提供 型。选择型的要求略低于提供型,前者只要求确认,而后者要求再现。 选择型又包括是非题、配对题、选择题等,其中选择题又包括单项选择和多项选择。 单项选择又分为正误式和比较式。 提供型包括填空题、改错题、名词解释题、简答题。 开放式题型正确答案的自由度比较大,由评卷者掌握,不能用机器阅卷。包括计算 题、证明题、论述题、写作题、设计题、翻译题等。 题型体系如图 P71 页所示。 二、较通用题型 (一)是非题 由一个陈述句构成,要求学生判断真或假,是或非,对或错等,答案只有两种可能。 主要功能是测量学生判断陈述句子的正确性的能力。这些陈述句子包括事实、术语的定 义、原理的表述等。 是非题的优点是容易编写,适用于各学科测验,记分客观,取样范围大,但它不适 合于测量较高层次的学习结果,学生答题猜测因素较大。 (二)配对题 这实际上是一种改选的选择题,是把一系列题干列成一列,把配备的选项列在另一 列,即数个题干共同使用相同的几个选项,要求所有选项构成为每一题干的似真项。 主要功能是测量学生对字词、事件、人物、地点、公式、原理等关系的识记能力和 联结能力。常用于测量和判断某些术语的意义,某些事件发生的时间、地点,人物所取 得的成就,化学元素符号等记忆性知识。 配对题在极短时间内能够测量大量相互关联的知识,也容易编制,但不适宜测量高 层次认知水平。 (三)选择题 是由一个“题干”和几个“选项”所组成的试题,其功能是迷惑那些无法确定正确 答案的考生,测量学生对问题的理解、再认、比较与辨别能力,以及思维的敏捷性和准 确的判断力。一般又分为单项选择题和多项选择题