纤维细胞端粒每年缩短14-18bp,可见染色体的端粒有细胞分裂计数器的功能,能记忆细胞分 裂的次数。 端粒的长度还与端粒酶(telomerase)的活性有关,端粒酶是一种反转录酶,能以自身的 RNA为模板合成端粒DNA,在精原细胞、干细胞和肿瘤细胞(如Hela细胞)中有较高的端 粒酶活性,而正常体细胞中端粒酶的活性很低,呈抑制状态。 3.长寿基因(longevity genes) 统计学资料表明,子女的寿命与双亲的寿命有关,各种动物都有相当恒定的平均寿命和最 高寿命,成人早衰症(Verner's syndrome,图15-1)病人平均39岁时出现衰老,47岁左右 生命结束,患婴幼儿早衰症(Hutchinson-Gilford syndrome,图15-2)的小孩在1岁时出现 明显的衰老,12-18岁即过早天折。由此来看物种的寿命主要取决于遗传物质,DNA链上可能 存在一些“长寿基因”或“衰老基因”来决定个体的寿限。 图15-1一个37岁的成人早衰症患者引自http://www.nejm.org on

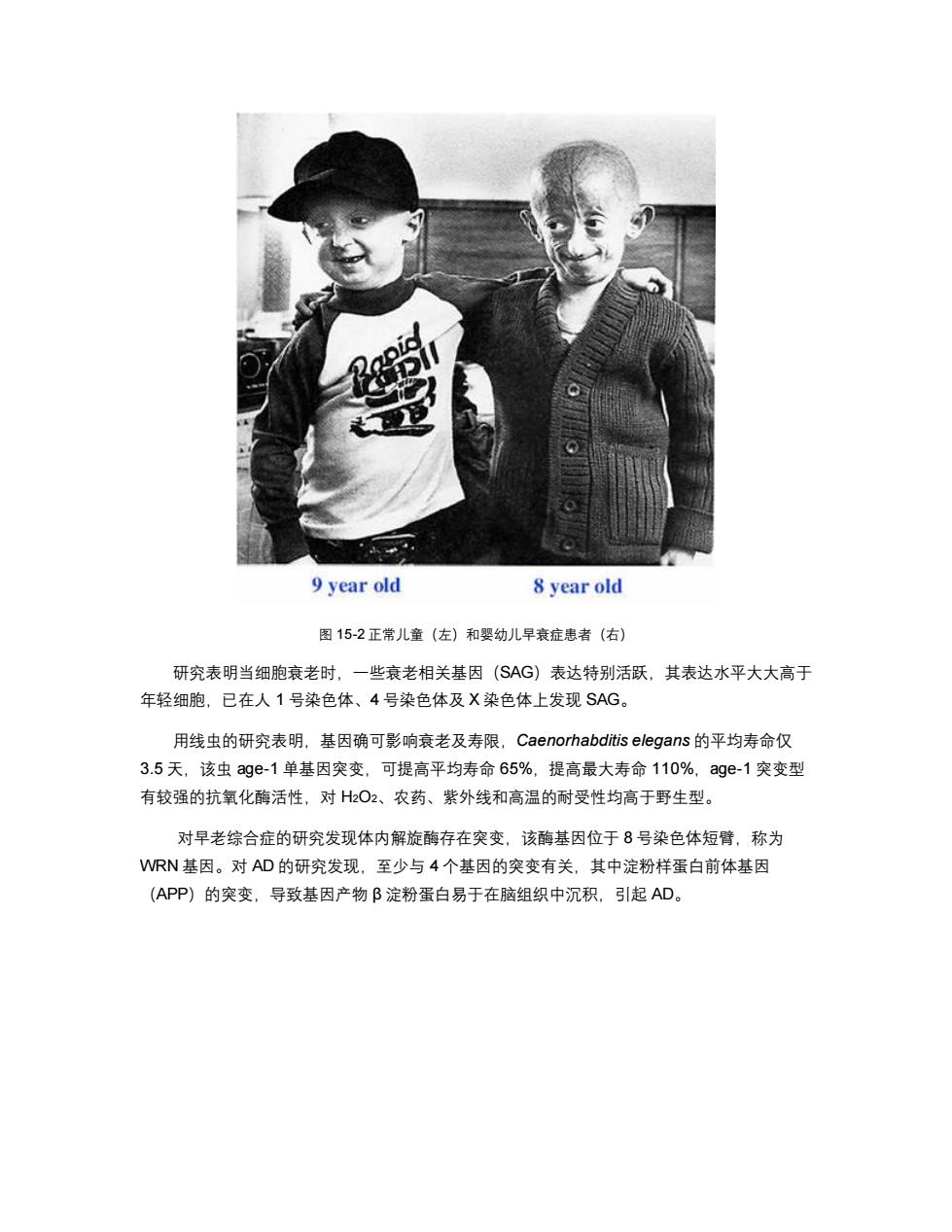

纤维细胞端粒每年缩短 14-18bp,可见染色体的端粒有细胞分裂计数器的功能,能记忆细胞分 裂的次数。 端粒的长度还与端粒酶(telomerase)的活性有关,端粒酶是一种反转录酶,能以自身的 RNA 为模板合成端粒 DNA,在精原细胞、干细胞和肿瘤细胞(如 Hela细胞)中有较高的端 粒酶活性,而正常体细胞中端粒酶的活性很低,呈抑制状态。 3.长寿基因(longevity genes) 统计学资料表明,子女的寿命与双亲的寿命有关,各种动物都有相当恒定的平均寿命和最 高寿命,成人早衰症(Werner's syndrome,图 15-1)病人平均 39 岁时出现衰老,47 岁左右 生命结束,患婴幼儿早衰症(Hutchinson-Gilford syndrome,图 15-2)的小孩在 1岁时出现 明显的衰老,12-18 岁即过早夭折。由此来看物种的寿命主要取决于遗传物质,DNA 链上可能 存在一些“长寿基因”或“衰老基因”来决定个体的寿限。 图 15-1 一个 37 岁的成人早衰症患者 引自 http://www.nejm.org on

9 year old 8 year old 图15-2正常儿童(左)和婴幼儿早衰症患者(右) 研究表明当细胞衰老时,一些衰老相关基因(SG)表达特别活跃,其表达水平大大高于 年轻细胞,已在人1号染色体、4号染色体及X染色体上发现SAG。 用线虫的研究表明,基因确可影响衰老及寿限,Caenorhabditis elegans的平均寿命仅 3.5天,该虫age-1单基因突变,可提高平均寿命65%,提高最大寿命110%,age-1突变型 有较强的抗氧化酶活性,对H2O2、农药、紫外线和高温的耐受性均高于野生型。 对早老综合症的研究发现体内解旋酶存在突变,该酶基因位于8号染色体短臂,称为 WRN基因。对AD的研究发现,至少与4个基因的突变有关,其中淀粉样蛋白前体基因 (APP)的突变,导致基因产物B淀粉蛋白易于在脑组织中沉积,引起AD

图 15-2 正常儿童(左)和婴幼儿早衰症患者(右) 研究表明当细胞衰老时,一些衰老相关基因(SAG)表达特别活跃,其表达水平大大高于 年轻细胞,已在人 1 号染色体、4 号染色体及 X 染色体上发现 SAG。 用线虫的研究表明,基因确可影响衰老及寿限,Caenorhabditis elegans 的平均寿命仅 3.5 天,该虫 age-1 单基因突变,可提高平均寿命 65%,提高最大寿命 110%,age-1 突变型 有较强的抗氧化酶活性,对 H2O2、农药、紫外线和高温的耐受性均高于野生型。 对早老综合症的研究发现体内解旋酶存在突变,该酶基因位于 8 号染色体短臂,称为 WRN 基因。对 AD 的研究发现,至少与 4 个基因的突变有关,其中淀粉样蛋白前体基因 (APP)的突变,导致基因产物 β 淀粉蛋白易于在脑组织中沉积,引起 AD

第二节细胞坏死与凋亡 死亡是生命的普遍现象,但细胞死亡并非与机体死亡同步。正常的组织中,经常发生 “正常”的细胞死亡,它是维持组织机能和形态所必需的。细胞死亡的方式通常有3种:即 ①细胞坏死(necrosis)。②细胞调亡(apoptosis)。③细胞程序性死亡(programmed cell death,PCD)。 一、细胞坏死 是细胞受到化学因素(如强酸、强碱、有毒物质)、物理因素(如热、辐射)和生物 因素(如病原体)等环境因素的伤害,引起细胞死亡的现象。坏死细胞的形态改变主要是 由下列2种病理过程引起的,即酶性消化和蛋白变性。参与此过程的酶,如来源于死亡细 胞本身的溶酶体,则称为细胞自溶(utolysis);若来源于浸润坏死组织内白细胞溶酶 体,则为异溶(heterolysis)。 细胞坏死初期,胞质内线粒体和内质网肿胀、崩解,结构脂滴游离、空泡化,蛋白质 颗粒增多,核发生固缩或断裂。随着胞质内蛋白变性、凝固或碎裂,以及嗜碱性核蛋白的 降解,细胞质呈现强嗜酸性,故坏死组织或细胞在苏木精/伊红染色切片中,胞质呈均一 的深伊红色,原有的微细结构消失。在含水量高的细胞,可因胞质内水泡不断增大,并发 生溶解,导致细胞结构完全消失,最后细胞膜和细胞器破裂,DNA降解,细胞内容物流 出,引起周围组织炎症反应(图15-3)

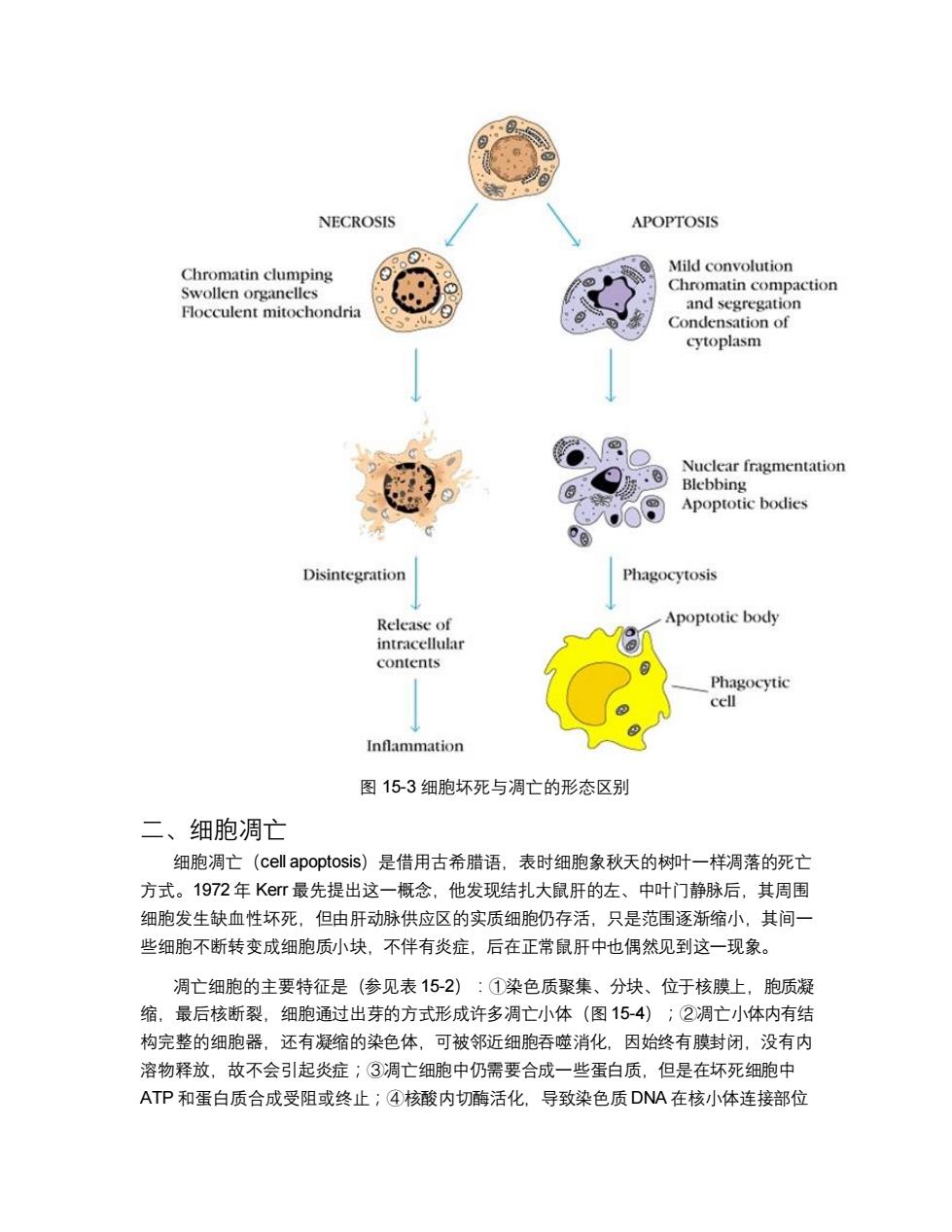

第二节 细胞坏死与凋亡 死亡是生命的普遍现象,但细胞死亡并非与机体死亡同步。正常的组织中,经常发生 “正常”的细胞死亡,它是维持组织机能和形态所必需的。细胞死亡的方式通常有 3 种:即 ①细胞坏死(necrosis)。②细胞凋亡(apoptosis)。③细胞程序性死亡(programmed cell death,PCD)。 一、细胞坏死 是细胞受到化学因素(如强酸、强碱、有毒物质)、物理因素(如热、辐射)和生物 因素(如病原体)等环境因素的伤害,引起细胞死亡的现象。坏死细胞的形态改变主要是 由下列 2 种病理过程引起的,即酶性消化和蛋白变性。参与此过程的酶,如来源于死亡细 胞本身的溶酶体,则称为细胞自溶(autolysis);若来源于浸润坏死组织内白细胞溶酶 体,则为异溶(heterolysis)。 细胞坏死初期,胞质内线粒体和内质网肿胀、崩解,结构脂滴游离、空泡化,蛋白质 颗粒增多,核发生固缩或断裂。随着胞质内蛋白变性、凝固或碎裂,以及嗜碱性核蛋白的 降解,细胞质呈现强嗜酸性,故坏死组织或细胞在苏木精/伊红染色切片中,胞质呈均一 的深伊红色,原有的微细结构消失。在含水量高的细胞,可因胞质内水泡不断增大,并发 生溶解,导致细胞结构完全消失,最后细胞膜和细胞器破裂,DNA 降解,细胞内容物流 出,引起周围组织炎症反应(图 15-3)

NECROSIS APOPTOSIS Chromatin clumping Mild convolution Swollen organelles Chromatin compaction Flocculent mitochondria and segregation Condensation of cytoplasm Nuclear fragmentation Blebbing Apoptotic bodies Disintegration Phagocytosis Release of Apoptotic body intracellular contents Phagocytic cell Inflammation 图153细胞坏死与凋亡的形态区别 二、细胞凋亡 细胞凋亡(cell apoptosis)是借用古希腊语,表时细胞象秋天的树叶一样凋落的死亡 方式。1972年Kr最先提出这一概念,他发现结扎大鼠肝的左、中叶门静脉后,其周围 细胞发生缺血性坏死,但由肝动脉供应区的实质细胞仍存活,只是范围逐渐缩小,其间一 些细胞不断转变成细胞质小块,不伴有炎症,后在正常鼠肝中也偶然见到这一现象。 凋亡细胞的主要特征是(参见表15-2):①染色质聚集、分块、位于核膜上,胞质凝 缩,最后核断裂,细胞通过出芽的方式形成许多调亡小体(图15-4);②调亡小体内有结 构完整的细胞器,还有凝缩的染色体,可被邻近细胞吞噬消化,因始终有膜封闭,没有内 溶物释放,故不会引起炎症;③凋亡细胞中仍需要合成一些蛋白质,但是在坏死细胞中 ATP和蛋白质合成受阻或终止;④核酸内切酶活化,导致染色质DNA在核小体连接部位

图 15-3 细胞坏死与凋亡的形态区别 二、细胞凋亡 细胞凋亡(cell apoptosis)是借用古希腊语,表时细胞象秋天的树叶一样凋落的死亡 方式。1972 年 Kerr 最先提出这一概念,他发现结扎大鼠肝的左、中叶门静脉后,其周围 细胞发生缺血性坏死,但由肝动脉供应区的实质细胞仍存活,只是范围逐渐缩小,其间一 些细胞不断转变成细胞质小块,不伴有炎症,后在正常鼠肝中也偶然见到这一现象。 凋亡细胞的主要特征是(参见表 15-2):①染色质聚集、分块、位于核膜上,胞质凝 缩,最后核断裂,细胞通过出芽的方式形成许多凋亡小体(图 15-4);②凋亡小体内有结 构完整的细胞器,还有凝缩的染色体,可被邻近细胞吞噬消化,因始终有膜封闭,没有内 溶物释放,故不会引起炎症;③凋亡细胞中仍需要合成一些蛋白质,但是在坏死细胞中 ATP 和蛋白质合成受阻或终止;④核酸内切酶活化,导致染色质 DNA 在核小体连接部位

断裂,形成约200p整数倍的核酸片段,凝胶电泳图谱呈梯状;⑤凋亡通常是生理性变 化,而细胞坏死是病理性变化。 表15-2细胞凋亡和细胞坏死的区别 区别点 细胞凋亡 细胞坏死 起因 生理或病理性 病理性变化或剧烈损伤 范围 单个散在细胞 大片组织或成群细胞 细胞膜 保持完整,一直到形成凋亡小体 破损 染色质 凝聚在核膜下呈半月状 呈絮状 细胞器 无明显变化 肿胀、内质网崩解 细胞体积 固缩变小 肿胀变大 凋亡小体 有,被邻近细胞或巨噬细胞吞噬 无,细胞自溶,残余碎片被巨噬细胞吞噬 基因组DNA 有控降解,电泳图谱呈梯状 随机降解,电泳图谱呈涂抹状 蛋白质合成 有 无 调节过程 受基因调控 被动进行 炎症反应 无,不释放细胞内容物 有,释放内容物

断裂,形成约 200bp 整数倍的核酸片段,凝胶电泳图谱呈梯状;⑤凋亡通常是生理性变 化,而细胞坏死是病理性变化。 表 15-2 细胞凋亡和细胞坏死的区别 区别点 细胞凋亡 细胞坏死 起因 生理或病理性 病理性变化或剧烈损伤 范围 单个散在细胞 大片组织或成群细胞 细胞膜 保持完整,一直到形成凋亡小体 破损 染色质 凝聚在核膜下呈半月状 呈絮状 细胞器 无明显变化 肿胀、内质网崩解 细胞体积 固缩变小 肿胀变大 凋亡小体 有,被邻近细胞或巨噬细胞吞噬 无,细胞自溶,残余碎片被巨噬细胞吞噬 基因组 DNA 有控降解,电泳图谱呈梯状 随机降解,电泳图谱呈涂抹状 蛋白质合成 有 无 调节过程 受基因调控 被动进行 炎症反应 无,不释放细胞内容物 有,释放内容物