水质工程学第3章凝聚和絮凝 第2篇物理、化学及物理化学处理工艺原理 第三章凝聚和絮凝 一.教学目的及要求 学捏胶体的稳定性、混凝机理、混凝动力学:了解混剂和助凝剂:明确影响混凝效果的主要因 素:熟悉混合和累凝设施。 二.教学内容及学时分配(8学时) 混凝阶段所处理的对象,主要是水中悬浮物和胶体杂质,它是水处理工艺中十 分重要的一个环节。混凝过程的完善程度对后续处理如沉淀、过滤影响很大,应予 以重视。 投药是混凝工艺的必要前提,混合和絮凝是混凝工艺的两个阶段。为了提高混 凝效果,结合原水水质选用性能良好的药剂,创造适宜的化学和水力条件是混凝工 艺上的技术关键。本章将论述有关这方面的理论和技术问题。 3.1胶体的稳定性 一、水中胶体的稳定性 前面已经提到,大颗粒悬浮物可在重力作用下沉降,称为自然沉淀,而胶体杂 质及微小悬浮物却能在水中长时间内保持分散悬浮状态,这种现象称为“分散颗粒 的稳定性”,但“稳定性”是相对的,在水处理中,胶体以及沉降十分缓慢在停留 时间很短的水处理构筑物中不能沉降下来的悬浮物均认为是“稳定的”。 (注:在胶体化学中,粘土为增水胶体,是不稳定的,高分子物质为亲水胶体,是 真正稳定的。) 胶体颗粒稳定性的原因主要有三:微粒的布朗运动,胶体颗粒间的静电斥力和 胶体颗粒表面的水化作用。 1、胶体颗粒的布朗运动 分散于水中的各种固体颗粒,无时不受水分子热运动的撞击。对大颗粒悬浮物 如泥沙,每一颗粒从各方向受到水分子同时撞击的次数很多,各方向撞击力可以平 衡抵消,且因颗粒质量大,故能在重力作用下下沉。而胶体颗粒尺寸微小,同时受 水分子的撞击次数少,各方向撞击力平衡抓消的几率较少,且因质量甚小,重力影 响甚微,致使微粒在水中作无规则的高速运动,并趋于均匀分散状态,这种运动, 第1负共33贞

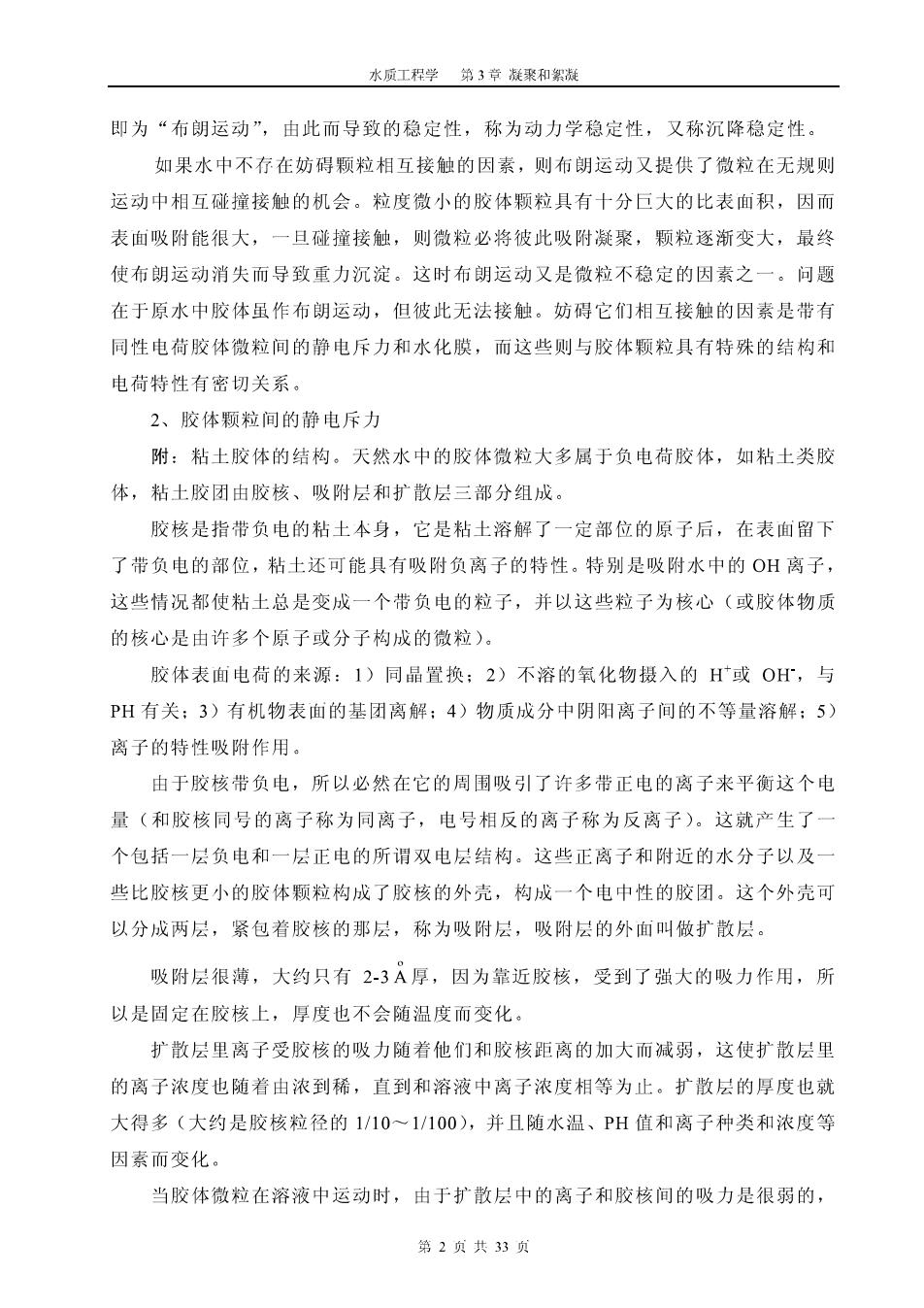

水质工程学第3章凝聚和絮凝 即为“布朗运动”,由此而导致的稳定性,称为动力学稳定性,又称沉降稳定性。 如果水中不存在妨碍颗粒相互接触的因素,则布朗运动又提供了做粒在无规则 运动中相互碰撞接触的机会。粒度微小的胶体颗粒具有十分巨大的比表面积,因而 表面吸附能很大,一旦碰撞接触,则傲粒必将彼此吸附凝聚,颗粒逐渐变大,最终 使布朗运动消失而导致重力沉淀。这时布朗运动又是微粒不稳定的因素之一。问题 在于原水中胶体虽作布朗运动,但彼此无法接触。妨碍它们相互接触的因素是带有 同性电荷胶体微粒间的静电斥力和水化膜,而这些则与胶体颗粒具有特殊的结构和 电荷特性有密切关系。 2、胶体颗粒间的静电斥力 附:粘土胶体的结构。天然水中的胶体微粒大多属于负电荷胶体,如粘土类胶 体,粘土胶团由胶核、吸附层和扩散层三部分组成。 胶核是指带负电的粘土本身,它是粘土溶解了一定部位的原子后,在表面留下 了带负电的部位,粘土还可能具有吸附负离子的特性。特别是败附水中的OH离子, 这些情况都使粘土总是变成一个带负电的粒子,并以这些粒子为核心(或胶体物质 的核心是由许多个原子或分子构成的微粒)。 胶体表面电荷的来源:1)同晶置换:2)不溶的氧化物摄入的H或OH,与 PH有关:3)有机物表面的基团离解:4)物质成分中阴阳离子间的不等量溶解:5) 离子的特性吸附作用。 由于胶核带负电,所以必然在它的周围吸引了许多带正电的离子来平衡这个电 量(和胶核同号的离子称为同离子,电号相反的离子称为反离子)。这就产生了一 个包括一层负电和一层正电的所谓双电层结构。这些正离子和附近的水分子以及 些比胶核更小的胶体颗粒构成了胶核的外壳,构成一个电中性的胶团。这个外壳可 以分成两层,紧包着胶核的那层,称为吸附层,吸附层的外面叫做扩散层。 吸附层很薄,大约只有23A厚,因为靠近胶核,受到了强大的吸力作用,所 以是固定在胶核上,厚度也不会随温度而变化。 扩散层里离子受胶核的吸力随着他们和胶核距离的加大而减弱,这使扩散层里 的离子浓度也随着由浓到稀,直到和溶液中离子浓度相等为止。扩散层的厚度也就 大得多(大约是胶核粒径的1/10一1/100),并且随水温、PH值和离子种类和浓度等 因素而变化 当胶体微粒在溶液中运动时,由于扩散层中的离子和胶核间的吸力是很弱的, 第2共33

水质工程学第3章凝聚和絮凝 所以当胶核运动时,扩散层中的大部分离子会脱开胶核,这个脱开的截面称为滑动 面(滑动面以内的反离子同胶核一起运动)。 在胶体系统中,胶核表面的电位离子与溶液之间 形成了电场。胶核表面的电位称为总电位(或叫热力 电位中。由于溶液中反离子的中和,从胶核向外, 电位逐渐下降,至胶团边缘处降为零。在滑动面上的 电位称为电动电位或?电位。胶体颗粒的?电位取决 于组成胶体颗粒的物质性质及其形成条件和介质条 件,一般天然水中胶体颗粒的?电位多为负值,粘土 胶团结构见下图3-1,胶团内部滑动血上飞电位的变 化如电位曲线1所示。由胶体化学知,电位愈高, 两胶粒间静电斥力愈大,胶粒愈不易相互接触以至凝 聚。此外胶体颗粒表血水化膜也会阻碍颗粒凝聚。这 种使胶粒保持单个分散状态而不凝聚的现象,称为凝 聚稳定性。如果凝聚稳定性破坏,动力稳定性也将随 之破坏,小颗粒便可凝聚成大颗粒而下沉, 图3-1胶体双电层结构示意 因此,胶体稳定性的关键是凝聚稳定性。 3、水化膜作用 如前所述,吸附层中除正离子外,可能还有一层水分子,它是由于胶体电荷所 引起的形成水化膜。但这些水分子和胶核间亲合力很小。凡是胶核和水分子间亲和 力很小的胶体叫作僧水胶体,无机物所形成的胶体大都是憎水交替。水化膜对胶体 相互凝聚有一定的阻碍作用。 二、胶体颗粒的不稳定性 1、布朗运动,如前所述,此处略。 2、胶体颗粒间范德华引力 胶体颗粒之间除了排斥作用以外,还存在着相互吸引作用,这种吸引作用力称 为范德华引力,范德华引力是分子和分子间结合的力,它和原子与原子间结合的力 (即键能)类似,只是数值要小得多。胶体微粒间的范德华引力本质上与分子间范 德华引力相同,但由于胶粒尺寸远大于分子,因此,两胶粒间范德华力所具有的吸 引势能并非与胶粒间距的6次方成反比,而是近似地与胶粒间距2次方或3次方成 第3贞共33贞

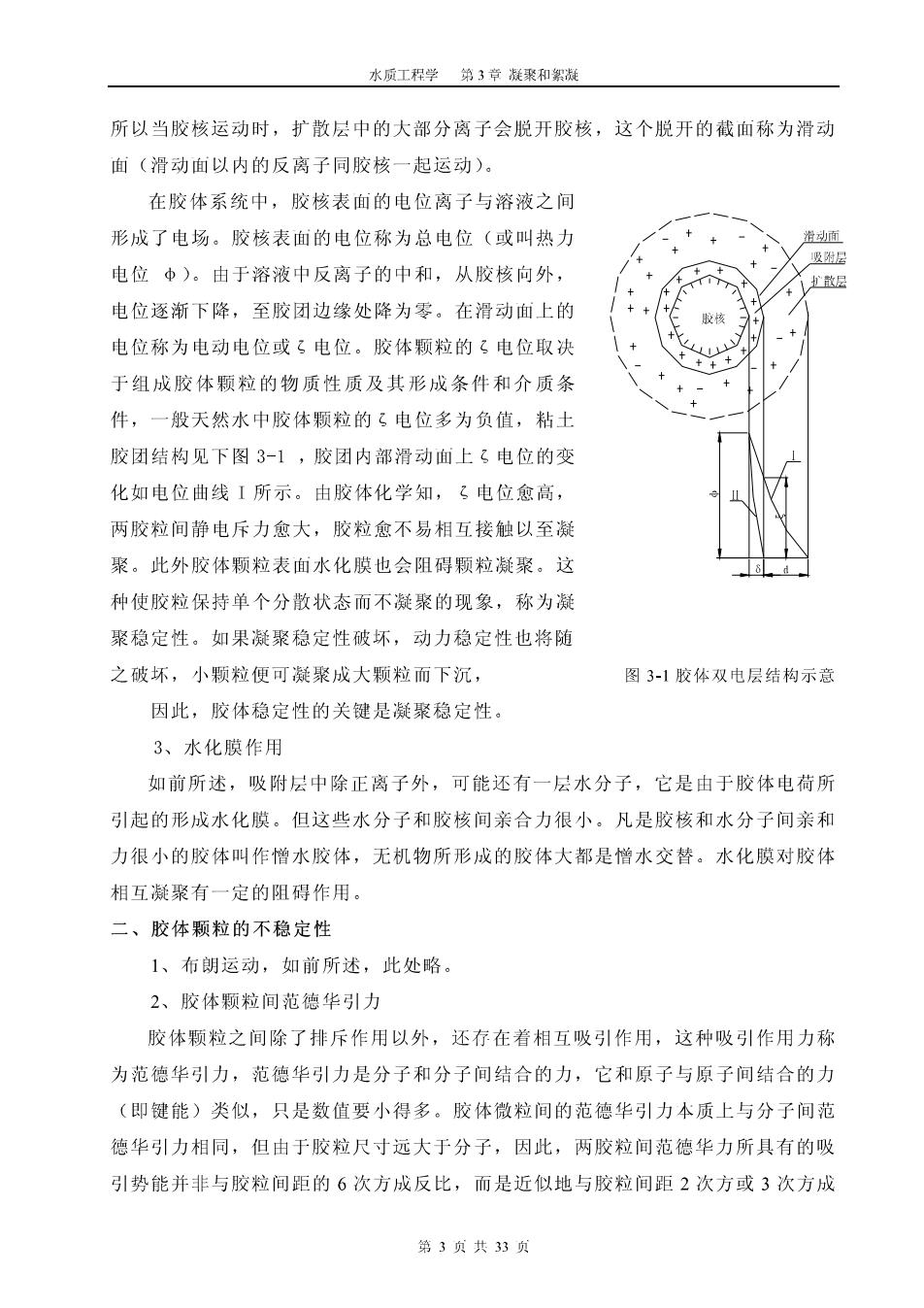

水工程学第3章凝聚和絮凝 反比。 三、胶粒之间作用力关系 如果暂且不考虑水化膜的作用,则水中胶体颗 粒能否相互接近乃至结合取决于布朗运动的动力, 静电斥力和范德华引力的综合表现。或者说取决于 上述三种力所产生的能量对比。布朗运动的动能主 要与水温有关,在一定水温下,这种动能基本上是 定的。静电斥力和范德华引力所产生的势能与微 粒间距有关。当两胶粒的扩散层未发生重叠时,亦 即两者间距大于两胶体半径之和时,静电斥力不有 在。当扩散层发生重叠时,胶粒之间产生静电斥力 其静电排斥势能与胶粒间距按指数关系(不是与2 次方)呈反例变化。将排斥势能和吸引势能随颗粒 图152相斤作用势 能与拉间压高关系 表面间距而变化的关系用图表示,见图3-2。图中 排斥势能为正,吸引势能为负。合成势能为排斥势 能和吸引势能两者的代数和。 由图可知,当两胶粒表面间距为0一b时,排斥势能最大,称为排斥能峰E 当两胶粒间距小于0一a或大于0一c时,表现为吸引作用。由于间距大于0一c时吸 引势能很小,一般不足以将两胶粒结合起来,所以胶粒通常不会凝聚。只有当两胶 粒间距小于0一a时,败引势能随着间距减小而急剧增大,才会发生凝聚。但要使两 胶粒间距小于O一a,布朗运动的动能首先要能克服排斥能峰Ex。设布朗运动的动 能以Eb表示,则可认为:当E6>Ex时,两胶粒可以相互接近,直至发生凝聚:当 Eb<Emx时,两胶粒无法靠近,凝聚也就不会发生。胶体布朗运动的平均动能E。=1,5kT (k为波兹曼常数,T为水的热力学温度),水中胶粒排斥能蜂Ex比E6约大几百 甚至数T倍,故胶粒处于稳定状态。上述颗粒间势能的概念简称为DLVO理论。 说明:关于水化膜对胶体凝聚的影响,尚不十分清楚,要克服水化膜对胶体颗 粒相互凝聚的阻碍作用,必须给予一定能量以排除两颗粒之间的水化膜。如果水化 膜是由于胶体电荷引起的,则当胶体电荷降低或消失时,水化膜也随之降低或消失。 这种水化膜就与双电层结构有关,天然水中粘土胶体便是如此。如果水化膜并非由 胶体电荷引起的,例如高分子物质(为亲水胶体)由于极性基团吸引了大量极性水 第4共33

水质工程学第3章凝聚和絮凝 分子而形成水化膜,则胶体稳定性主要决定于水化作用 3.2混凝机理 混凝机理是一个迄今尚未完全解决的理论问题。不同类型混凝剂,作用机理有 所不同。即使同一种混凝剂,对于不同的水质条件以及不同的投加量,作用机理也 有所不同,这里仅介绍一些基本概念。 (一)压缩双电层和吸附-电性中和作用 1、压缩双电层作用机理 由图3-2可知,要使胶体微粒碰撞结合,必须降低或消除排斥势能峰,使Ex<E6 而吸引势能与胶体电荷无关,它主要与构成胶体的物质种类、颗粒大小和密度等有 关。对于一定的水质,胶粒的这些性质是不变的。因此,降低排斥能峰的有效措施, 即是降低或消除胶粒飞电位(飞电位降低,排斥势能ER降低)。在水中投入电解质 盐类,可达到此目的。 对于天然水中粘土等带负电荷的憎水胶体而言,投入的混凝剂应能提供大量正 离子,由于离子扩散作用,大量正离子将会涌入扩散层乃至吸附层,因为胶核表面 总电位不变,增加扩散层及吸附层中正离子浓度,则扩散层减薄,相应地滑动面内 的尺寸也缩小了,其上的?电位从而降低。?电位的降低,引起了胶粒间相互作用 势能的变化,如图3一2虚线所示,图中E为飞电位降低后的综合势能。由图3-2 可知,当电解质浓度达到一定程度时,在任意距离内,E'均为吸引势能。当?电位 降至零时,滑动面可能与吸附层界面完全重合,胶团最易发生凝聚,?=0称为等 电状态。实际上只要?电位降至某一程度而使胶粒排斥能峰E=0,胶粒便开始明 显凝聚,这时的?电位称为临界电位。这种通过投加电解质压缩扩散层以导致胶粒 间相互凝聚的作用,简称压缩双电层作用机理。胶粒因?电位降低以致失去凝聚稳 定性的过程,称为胶体脱稳。(脱稳胶粒相互聚结,通常成为凝聚) 根据叔采一哈代价数法则,高价反离子压缩扩散层,远比低价反离子有效,如 要使负电荷胶体脱稳,所需正1价、2价和3价离子的投加量之比,大致为1:10: 10。 双电层作用机理在胶体化学上是用以阐述胶体凝聚的一个重要理论。它尤其适 用于低价电解质或电解质所提供的仅是简单离子的情况。 第3负共33贞