.10 第一章绪论 的泉生热袍菌全基因组测序,目前取得可喜进展。我国微生物学进人了一个全面发展的新时期 但从总体来说,我国的微生物学发展水平除个别领城或研究课题达到国际先进水平,为国外同行承 认外,绝大多数领域与国外先进水平相比,尚有相当大的差距。因此如何发挥我国传统应用微生物 技术的优势,紧跟国际发展前沿,赶超世界先进水平,还需作出艰苦的努力。 五、21世纪微生物学展里 20世纪的微生物学走过了辉煌的历程,面对新的21世纪展望她的未来,将是一幅更加绚丽多 彩的立体画卷,在这画卷上也可能会出现我们目前预想不到的闪光点。因此,我们在这里只能勾勒 下21世纪微生物学发展的趋势。 1.徽生物基因组学研究将全面展开 所谓“基因组学”是1986年由Thomas Roderick首创,至今已发展为一专门的学科领域.包括 全基因组的序列分析,功能分析和比较分析,是结构、功能和进化基因组学交织的学科 如果说0世纪刚刚兴起的微生物基因组研究是给“长跑”中的“人类基因组计划”助一臂之力 的话,那么2!世纪微生物基因组学将在继续作为“人类基因组计划”的主要模式生物,在后基因组 研究(认识基因与基因组功能)中发挥不可取代的作用外,会进一步扩大到其他微生物,特别是与工 农业及与环境、资源,疾病有关的重要微生物。目前已经完成基因组测序的微生物主要是模式微生 物、特殊微生物及医用微生物。而随着基因组作图测序方法的不断进步与完善,基因组研究将成为 种常规的研究方法,为从本质上认识微生物自身以及利用和改造微生物将产生质的飞跃:并将 带动分子微生物学等基础研究学科的发展。 2.以了解微生物之间、微生物与其他生物、微生物与环境的相互作用为研究内容的微生物生 态学、环境微生物、细胞微生物学等,将在基因组信息的基础上获得长足发展,为人类的生存和健康 发挥积极的作用。 3.微生物生命现象的特性和共性将更加受到重视 微生物生命现象的特性和共性可概括为:①微生物具有其他生物不具备的生物学特性,创如 可在其他生物无法生存的极端环境下生存和繁殖,具有其他生物不具备的代谢途径和功能、如化能 营养、厌氧生活、生物固氮和不释放氧的光合作用等,反映了微生物极其丰富的多样性:②微生物 具有其他生物共有的基本生物学特性:生长、繁殖、代谢共用一套遗传密码等,甚至其基因组上含 有与高等生物同源的基因,充分反映了生物高度的统一性:③徽生物个体小,结构简单、生长周期 短,易大量培养,易变异,重复性强等优势,十分易于操作。微生物具备生命现象的特性和共性,将 是2】世纪进一步解决生物学重大理论问题,如生命起源与进化,物质运动的基本规律等,和实际应 用问题,如新的微生物资源的开发利用,能源,粮食等的最理想的材料。 4.与其他学科实现更广莎的交叉,获得新的发展 20世纪微生物学、生物化学和遗传学的交叉形成了分子生物学:而迈向21世纪的做生物基因 组学则是数、理,化、信息、计算机等多种学科交又的结果:随着各学科的迅速发展和人类社会的实 际需要,各学科之间的交叉和渗透将是必然的发展趋势。21世纪的微生物学将进一步向地质、海 洋、大气、太空渗透,使更多的边缘学科得到发展,如微生物地球化学、海洋微生物学,大气微生物 学、太空(或宇宙)徽生物学以及极端环境徽生物学等。微生物与能源、信息,材料、计算机的结合也 将开辟新的研究和应用领域。此外,微生物学的研究技术和方法也将会在吸收其他学科的先进技

思考题 ·11 术的基础上,向自动化、定向化和定蟹化发展 5.微生物严业将呈现全新的局面 微生物从发现到现在的短短的30年间,特别是20世纪中期以后,已在人类的生活和生产实 践中得到广泛的应用,并形成了继动、植物两大生物产业后的第三大产业。这是以微生物的代谢产 物和菌体本身为生产对象的生物产业,所用的微生物主要是从自然界筛选或选育的自然菌种。2引 世纪,微生物产业除了更广泛地利用和挖据不同生境(包括极端环境)的自然资源微生物外,基因工 程菌将形成一批强大的工业生产菌,生产外源基因表达的产物,特别是药物的生产将出现前所未有 的新局面,结合基因组学在药物设计上的新策略将出现以核酸(DNA或RNA)为靶标的新药物(如 反义寡核苷酸、肽核酸DNA疫苗等)的大量生产,人类将完全征服癌症、艾滋病以及其他疾病。 此外,微生物工业将生产各种各样的新产品,例如降解性塑料、DNA芯片、生物能藏等,在2】 世纪将出现一批崭新的微生物工业,为全世界的经济和社会发展作出更大贡献。 小结 1.微生物是由荷兰商人列文虎克首先发现的,至今有300多年的历史。微生物的主要特征 是:个体小,结构简单、繁殖快、易培养、易变异、分布广。它一方面具有其他生物不具备的生物学特 性,另一方面它也具有其他生物共有的基本生命特征。 2.微生物学是研究微生物在一定条件下的形态结构、生理生化,遗传变异以及微生物的进化 分类、生态等生命活动规律及其应用的一门学科。诞生于19世纪中期,其莫基人是法国的巴斯德 和德国的柯赫。20世纪获得全面发展,形成了许多分支学科。特别是40年代以后微生物学促进 了整个生命科学的发展,跃居中心地位。 3.我国是最早知道利用微生物的少数国家之一。但作为一门学科发展起始于20世纪初,曾 在某些病原菌的研究和防治以及微生物在工、农业上的应用和研究等方血,作出具国际先进水平的 工作。近年来,在微生物基因组的研究工作方面与国际发展前沿接轨,在微生物应用方面己取得可 喜成绩。 4.21世纪的微生物学将更加绚丽多彩。多学科的交叉、基因组研究的深入和扩展将使微生 物学的基础研究及其应用出现前所未有的局面。 思考题 1.用具体事例说明人类与微生物的关系 2.为什么徽生物学比动、植物学起步晚,但却发展迅速?并成为生命科学研究的“明虽”? 3.简述微生物学在生命科学发展中的地位,并描绘其前景。 4,为什么说巴斯德和柯赫是徽生物学的英基人? (沈萍)

第二章 微生物的纯培养和显微技术 大多数动物植物的研究、利用都能以个体为单位进行,而微生物由于个体微小,在绝大多数情 况下都是利用群体来研究其属性,微生物的物种(菌株)一般也是以群体的形式进行繁衍、保存。在 微生物学中,在人为规定的条件下培养、繁殖得到的微生物群体称为培养物(culture),而只有-一种 微生物的培养物称为纯培养物(pure culture)。由于在通常情况下纯培养物能较好地被研究、利用 和重复结果,因此把特定的微生物从自然界混杂存在的状态中分离、纯化出来的纯培养技术是进行 微生物学研究的基础。相应的,微生物个体微小的特点也决定了显微技术是进行微生物研究的另 一项重要技术,因为绝大多数微生物的个体形态及其内部结构只能通过显微镜才能进行观察和研 究。显微技术包括显微标本的制作、观察、测定、分析及记录等方面的内容。实际上,正是出于显做 技术及微生物纯培养技术的建立才使我们得以认识丰富多彩的微生物世界,并真正使对微生物的 研究发展成为一门科学。 第一节微生物的分离和纯培养 一、无菌技术 微生物通常是肉眼看不到的微小生物,而且无处不在。因此,在微生物的研究及应用中,不仅 需要通过分离纯化技术从混杂的天然微生物群中分离出特定的微生物,而且还必须随时注意保持 微生物纯培养物的“纯沽”,防止其他微生物的混入。在分离、转接及培养纯培养物时防止其被其他 微生物污染的技术被称为无菌技术(aseptic technique),它是保证微生物学研究正常进行的关键。 1.微生物培养的常用器具及其灭菌 试管、玻璃烧瓶、平皿(cuture dish,Petri dish)等是最为常用的培养微生物的器具,在使用前 须先行灭菌,使容器中不含任何生物。培养微生物的营养物质[称为培养基(culture medium)]可以 加到器皿中后一起灭菌,也可在单独灭菌后加到无菌的器具中。最常用的灭菌方法是高压蒸汽灭 菌,它可以杀灭所有的生物,包括最耐热的某些微生物的休眠体,同时可以基本保持培养基的营养 成分不被破坏。有些玻璃器皿也可采用高温干热灭菌。为了防止杂菌,特别是空气中的杂菌污染 试管及玻璃烧瓶都需采用适宜的塞子塞口,通常采用棉花塞,也可采用各种金属、塑料及硅胶帽,它 们只可让空气通过,而空气中的其他徽生物不能通过。而平皿是由正反两平面板互扣而成,这种器 具是专为防止空气中微生物的污染面设计的

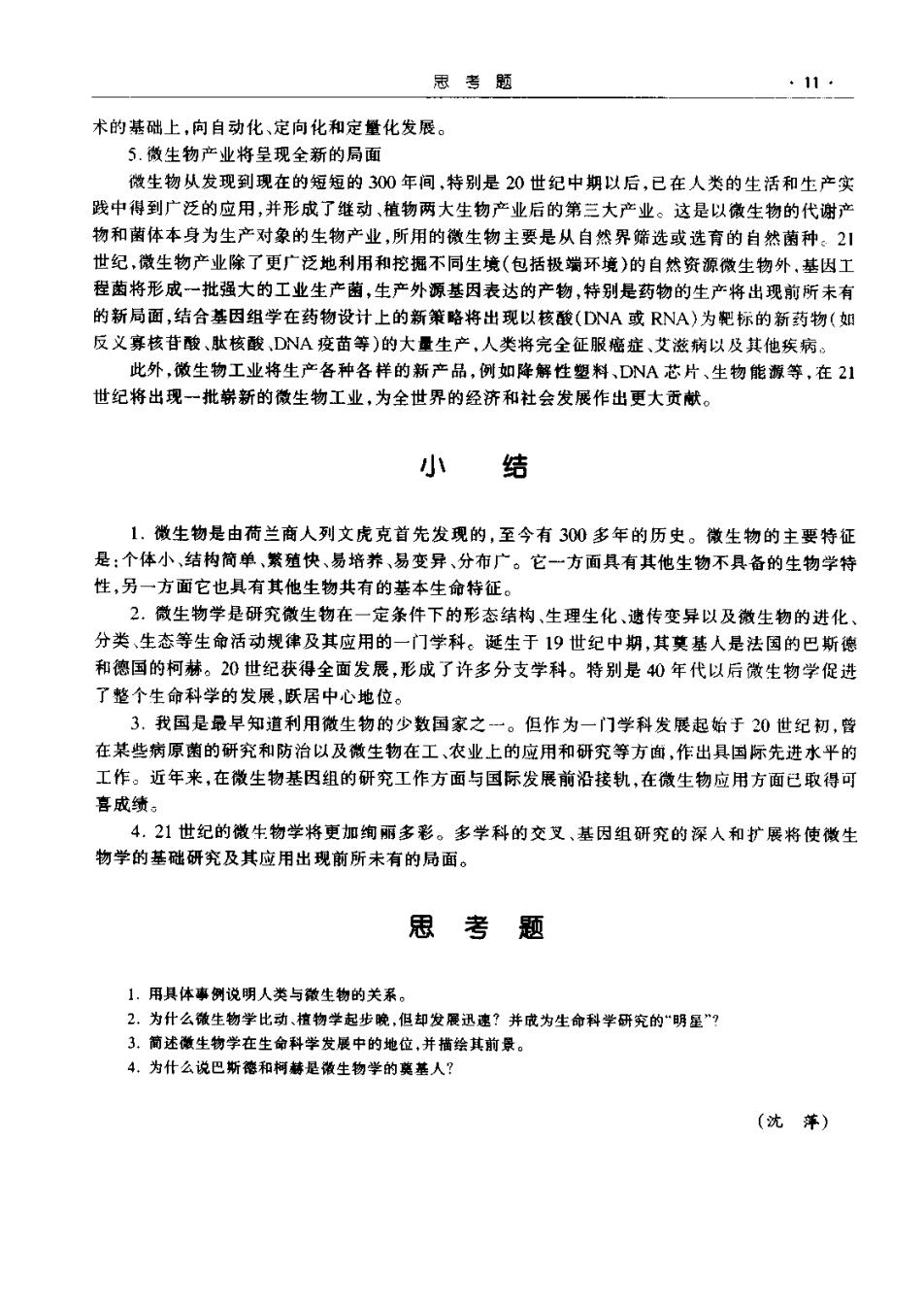

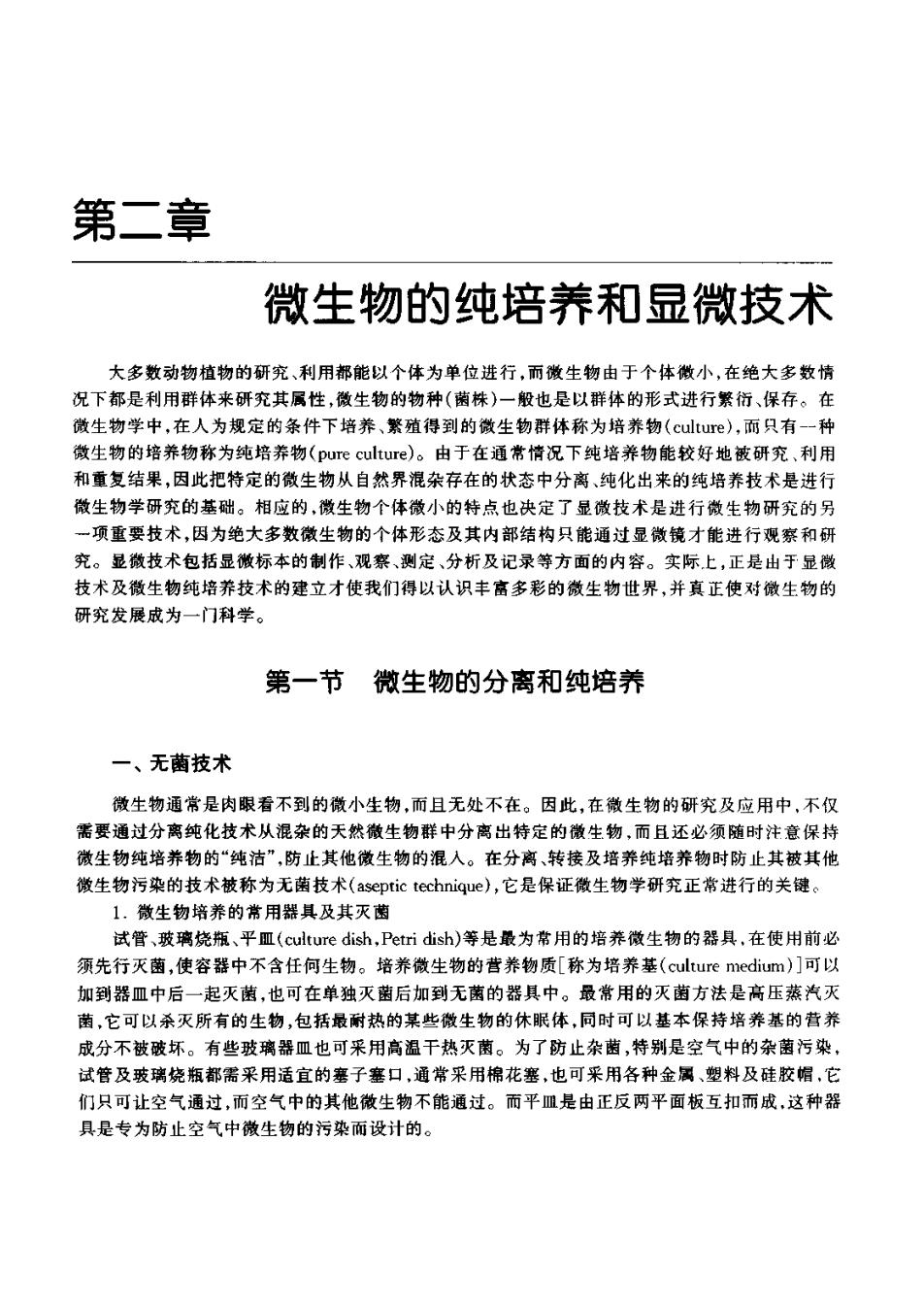

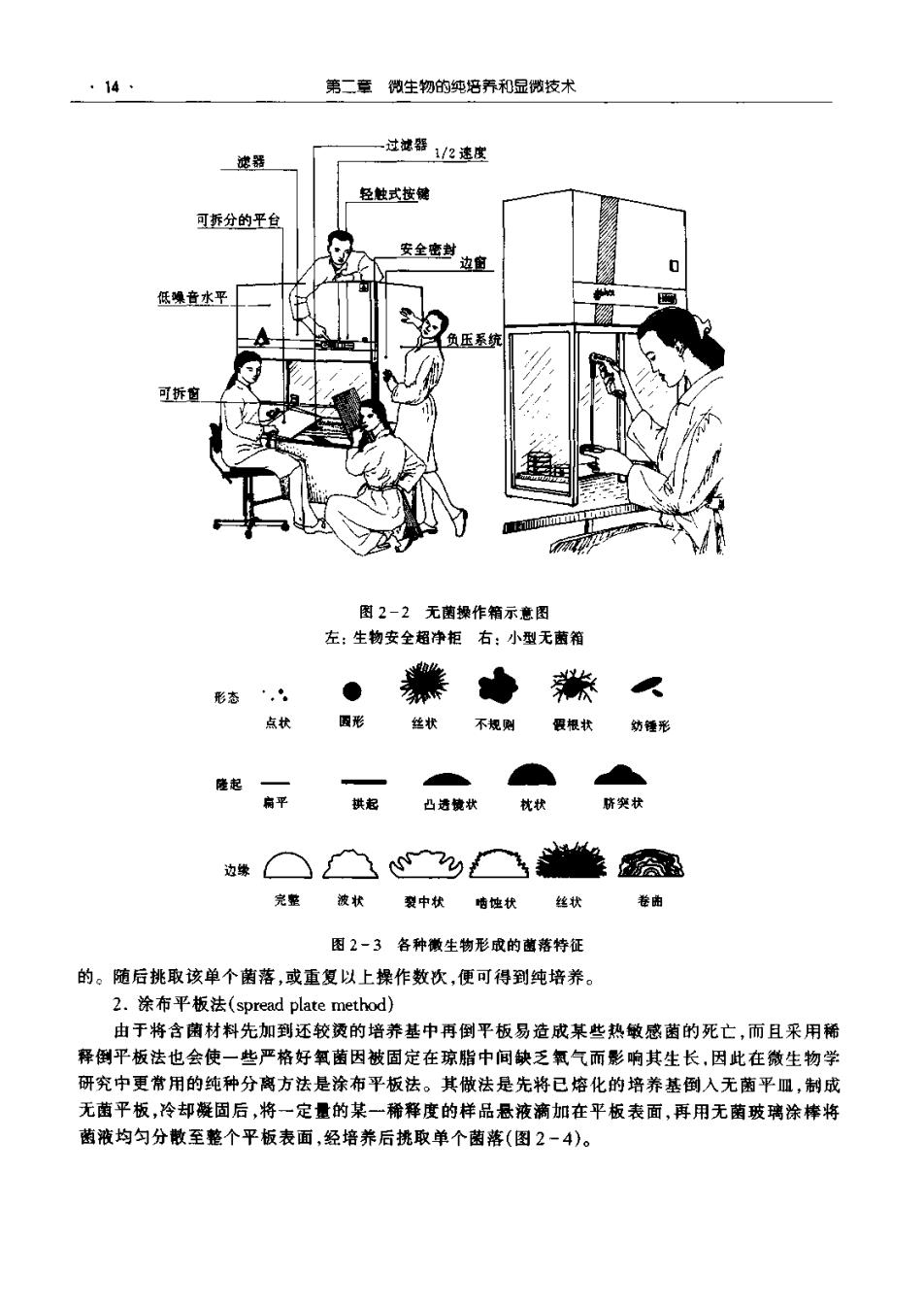

第一节微生物的分离和纯陪养 ·13· 2.接种操作 用接种环或接种针分离微生物,或在无菌条件下把微生物由一个培养器皿转接到另一个培养 容器进行培养,是做生物学研究中最常用的基本操作。由于打开器皿就可能引起器皿内部被环境 中的其他微生物污染,因此微生物实验的所有操作均应在无菌条件下进行,其要点是在火焰附近进 行熟练的无菌操作(图2-1),或在无菌箱或操作室内无菌的环境下进行操作(图2-2)。操作箱或 操作室内的空气可在使用前一段时间内用紫外灯或化学药剂灭菌。有的无菌室通无菌空气维持无 菌状态。 图2-1无菌操作转接培养物 a.接种环在火焰上灼烧灭菌b.烧红的接种环在空气中冷却,同时 打开装有培养物的试管用接种环沾取一环培排物转移到一装有无南 培养基的试管中,并将原试管重新盖好d.接种环在火焰上灼烧,杀灭残 留的培养物 用以挑取和转接徽生物材料的接种环及接种针,一般采用易于迅速加热和冷却的镍铬合金等 金属制备,使用时用火焰灼烧灭菌。而转移液体培养物可采用无菌吸管或移液枪。 二、用固体培养基分离纯培养 单个微生物在适宜的固体培养基表面或内部生长、繁殖到一定程度可以形成肉眼可见的、有一 定形态结构的子细胞生长群体,称为菌落(colony)。当固体培养基表面众多菌落连成一片时.,便成 为菌苔(lawm)。不同徽生物在特定培养基上生长形成的菌落或菌苔一般都具有稳定的特征,可以 成为对该微生物进行分类、鉴定的重要依据(图2~3)。大多数细蘭、酵母菌,以及许多真苗和单细 胞藻类能在固体培养基上形成孤立的菌落,采用适宜的平板分离法很容易得到纯培养。所谓平板, 即培养平板(culture plate)的简称,它是指熔化的固体培养基倒入无菌平皿,冷却凝固后,盛有固体 培养基的平皿。这方法包括将单个微生物分高和固定在固体培养基表面或里面。固体培养基是用 琼脂或其他凝胶物质固化的培养基,每个孤立的活微生物体生长、繁殖形成菌落,形成的菌落便于 移植。最常用的分离,培养微生物的固体培养基是琼脂固体培养基平板。这种由K0h建立的采 用平板分离微生物纯培养的技术简便易行,100多年来一直是各种菌种分离的最常用手段。 1.稀释倒平板法(pour plate method) 先将待分离的材料用无菌水作一系列的稀释(如1:10、1:1001:1000、1:10000.),然后分别 取不同稀释液少许,与已熔化并冷却至50心左右的琼脂培养基混合,摇匀后,倾人灭过菌的培养皿 中,待琼脂凝固后,制成可能含菌的琼脂平板,保温培养一定时间即可出现菌落。如果稀释得当,在 平板表面或琼脂培养基中就可出现分散的单个菌落,这个茵落可能就是由一个细菌细胞繁殖形成

第二章微生物的纯培养和显微技术 过证器1/2速度 经触式按健 可养分的平飞 安全边 低燥音水平 图2-2无菌操作箱示意图 左:生物安全超净柜右:小型无蓝箱 形态 ● 中米 点 题形丝状不规则假根状纺锤形 起平 ● 枕状突状 效口广2丝会 完整被状裂中状哈恤状丝状 卷曲 困2-3各种徽生物形成的菌落特征 的。随后挑取该单个菌落,或重复以上操作数次,便可得到纯培养 2.涂布平板法(spread plate method) 由于将含菌材料先加到还较烫的培养基中再倒平板易造成某些热敏感菌的死亡,而且采用稀 释倒平板法也会使一些严格好氧菌因被固定在琼脂中间缺乏氧气而影响其生长,因此在微生物学 研究中更常用的纯种分离方法是涂布平板法。其做法是先将已熔化的培养基倒入无菌平皿,制成 无蓝平板,冷却凝固后,将一定量的某一稀释度的样品悬液滴加在平板表面,再用无荫玻璃涂棒将 菌液均匀分散至整个平板表面,经培养后挑取单个菌落(图2-4)