第七章萜类化合物和挥发油 【目的要求】 1.掌握挥发油的组成、通性和检识方法。 2.掌握挥发油的提取、分离方法。 3.熟悉萜类的结构特点和分类。 4.熟悉萜类的提取、分离方法。 5.了解萜类的含义、分布和生理活性。 【教学内容】 1.萜类 (1)萜的含义、分布和生理活性。 (2)单萜类、倍半萜类及二萜类的结构与分类。 (3)卓酚酮类、环烯醚萜类及奠类的理化性质。 (4)萜类的理化性质。 (5)萜类的提取、分离方法。 (6)萜类的检识。 (7)实例:青蒿、穿心莲。 2.挥发油 (1)挥发油的含义及组成。 (2)挥发油的理化性质。 (3)挥发油的提取、分离方法。 (4)挥发油的检识。 (5)实例:薄荷、莪术、陈皮。 【教学方式】 课堂讲授 第八章三萜类化合物 【目的要求】 1.掌握三萜及其苷类的理化性质和检识方法。 2.熟悉三萜及其苷类的提取、分离方法。 3.熟悉三萜及其苷类的结构类型和分类、中药实例。 4.了解三萜和三萜类皂苷的含义、分布和生理活性。 【教学内容】 1.三萜类的含义、分布和生理活性。 2.三萜类化合物的结构类型和分类:重点是四环三萜(羊毛脂甾烷型、达玛烷型)和 五环三萜(齐墩果烷型、乌苏烷型、羽扇豆烷型)。 3.三萜类化合物的理化性质:性状及溶解度、发泡性、溶血性、呈色反应、沉淀反应、 水解反应。 ·16·

·16· 第七章 萜类化合物和挥发油 【目的要求】 1.掌握挥发油的组成、通性和检识方法。 2.掌握挥发油的提取、分离方法。 3.熟悉萜类的结构特点和分类。 4.熟悉萜类的提取、分离方法。 5.了解萜类的含义、分布和生理活性。 【教学内容】 1.萜类 (1)萜的含义、分布和生理活性。 (2)单萜类、倍半萜类及二萜类的结构与分类。 (3)卓酚酮类、环烯醚萜类及薁类的理化性质。 (4)萜类的理化性质。 (5)萜类的提取、分离方法。 (6)萜类的检识。 (7)实例:青蒿、穿心莲。 2.挥发油 (1)挥发油的含义及组成。 (2)挥发油的理化性质。 (3)挥发油的提取、分离方法。 (4)挥发油的检识。 (5)实例:薄荷、莪术、陈皮。 【教学方式】 课堂讲授 第八章 三萜类化合物 【目的要求】 1.掌握三萜及其苷类的理化性质和检识方法。 2.熟悉三萜及其苷类的提取、分离方法。 3.熟悉三萜及其苷类的结构类型和分类、中药实例。 4.了解三萜和三萜类皂苷的含义、分布和生理活性。 【教学内容】 1.三萜类的含义、分布和生理活性。 2.三萜类化合物的结构类型和分类:重点是四环三萜(羊毛脂甾烷型、达玛烷型)和 五环三萜(齐墩果烷型、乌苏烷型、羽扇豆烷型)。 3.三萜类化合物的理化性质:性状及溶解度、发泡性、溶血性、呈色反应、沉淀反应、 水解反应

4.三萜类化合物的提取、分离方法。 5.三萜类化合物的检识方法。 6.实例:人参、甘草、柴胡。 【教学方式】 课堂讲授 第九章甾体类化合物 【目的要求】 1.掌握甾体皂苷、强心苷的理化性质。 2.熟悉甾体皂苷、强心苷的含义、结构类型、检识及提取、分离方法。 3.熟悉甾体皂苷(红外光谱)、强心苷(紫外光谱)的结构测定。 4.了解甾体类化合物的含义、分类和生理活性。 【教学内容】 1.甾体类化合物的定义、分布及生理活性。 2.甾体皂苷、强心苷的结构和分类。 3.甾体皂苷、强心苷的理化性质、显色反应。 4.甾体皂苷、强心苷的提取、分离方法。 5.甾体皂苷、强心苷的检识方法。 6.甾体皂苷、强心苷的结构测定:红外光谱、紫外光谱。 7.实例:麦冬、薤白、毛地黄、夹竹桃、羊角拗、蟾酥。 【教学方式】 课堂讲授与实验 第十章生物碱 【目的要求】 1.掌握生物碱的理化性质、检识及提取、分离方法。 2.熟悉生物碱的结构类型及中药实例。 3.了解生物碱的含义、分布和生理活性。 【教学内容】 1.生物碱的含义、分布、存在形式和生理活性。 2.生物碱的分类。 3.生物碱的理化性质:性状、旋光性、溶解度、碱性、沉淀反应、显色反应。 4.生物碱的提取、分离方法。 5.生物碱的检识方法。 6.实例:麻黄、延胡索、黄连、洋金花、苦参、汉防己、马钱子、乌头、紫杉。 【教学方式】 课堂讲授与实验 ·17·

·17· 4.三萜类化合物的提取、分离方法。 5.三萜类化合物的检识方法。 6.实例:人参、甘草、柴胡。 【教学方式】 课堂讲授 第九章 甾体类化合物 【目的要求】 1.掌握甾体皂苷、强心苷的理化性质。 2.熟悉甾体皂苷、强心苷的含义、结构类型、检识及提取、分离方法。 3.熟悉甾体皂苷(红外光谱)、强心苷(紫外光谱)的结构测定。 4.了解甾体类化合物的含义、分类和生理活性。 【教学内容】 1.甾体类化合物的定义、分布及生理活性。 2.甾体皂苷、强心苷的结构和分类。 3.甾体皂苷、强心苷的理化性质、显色反应。 4.甾体皂苷、强心苷的提取、分离方法。 5.甾体皂苷、强心苷的检识方法。 6.甾体皂苷、强心苷的结构测定:红外光谱、紫外光谱。 7.实例:麦冬、薤白、毛地黄、夹竹桃、羊角拗、蟾酥。 【教学方式】 课堂讲授与实验 第十章 生物碱 【目的要求】 1.掌握生物碱的理化性质、检识及提取、分离方法。 2.熟悉生物碱的结构类型及中药实例。 3.了解生物碱的含义、分布和生理活性。 【教学内容】 1.生物碱的含义、分布、存在形式和生理活性。 2.生物碱的分类。 3.生物碱的理化性质:性状、旋光性、溶解度、碱性、沉淀反应、显色反应。 4.生物碱的提取、分离方法。 5.生物碱的检识方法。 6.实例:麻黄、延胡索、黄连、洋金花、苦参、汉防己、马钱子、乌头、紫杉。 【教学方式】 课堂讲授与实验

第十一章鞣质 【目的要求】 1.掌握鞣质的理化性质。 2.熟悉鞣质的结构类型、检识和提取、分离方法。 3.了解鞣质的含义和生理活性。 【教学内容】 1.鞣质的含义和生理活性。 2.鞣质的结构类型。 3.鞣质的理化性质。 4.鞣质的提取、分离和检识方法。 【教学方式】 课堂讲授 第十二章其他类成分 【目的要求】 1.了解其他成分的提取、分离方法。 2.了解其他成分的理化性质和检识方法。 3.了解其他成分的类别及生理活性。 【教学内容】 1.脂肪酸类及其相关化合物。 2.有机含硫化合物。 3.氨基酸、环肽、蛋白质和酶。 4.矿物质。 【教学方式】 以学生自学为主,或辅以讲座。 第十三章中药复方药效物质基础的化学研究 【目的要求】 1.了解中药复方药效物质基础化学研究的重要作用和特殊性。 2.了解中药复方药效物质基础化学研究的现状、存在的主要问题。 3.了解中药复方药效物质基础化学研究的主要研究思路、研究方法和发展趋势。 【教学内容】 以科技部中药现代化科技产业行动计划、国家中医药管理局近年关于中医药现代化研 究发展战略研讨资料、中药复方药效物质基础研究的现状与存在的主要问题、以及中药复 方药效物质基础化学研究的主要研究思路、研究方法和发展趋势等为主。 ·18·

·18· 第十一章 鞣质 【目的要求】 1.掌握鞣质的理化性质。 2.熟悉鞣质的结构类型、检识和提取、分离方法。 3.了解鞣质的含义和生理活性。 【教学内容】 1.鞣质的含义和生理活性。 2.鞣质的结构类型。 3.鞣质的理化性质。 4.鞣质的提取、分离和检识方法。 【教学方式】 课堂讲授 第十二章 其他类成分 【目的要求】 1.了解其他成分的提取、分离方法。 2.了解其他成分的理化性质和检识方法。 3.了解其他成分的类别及生理活性。 【教学内容】 1.脂肪酸类及其相关化合物。 2.有机含硫化合物。 3.氨基酸、环肽、蛋白质和酶。 4.矿物质。 【教学方式】 以学生自学为主,或辅以讲座。 第十三章 中药复方药效物质基础的化学研究 【目的要求】 1.了解中药复方药效物质基础化学研究的重要作用和特殊性。 2.了解中药复方药效物质基础化学研究的现状、存在的主要问题。 3.了解中药复方药效物质基础化学研究的主要研究思路、研究方法和发展趋势。 【教学内容】 以科技部中药现代化科技产业行动计划、国家中医药管理局近年关于中医药现代化研 究发展战略研讨资料、中药复方药效物质基础研究的现状与存在的主要问题、以及中药复 方药效物质基础化学研究的主要研究思路、研究方法和发展趋势等为主

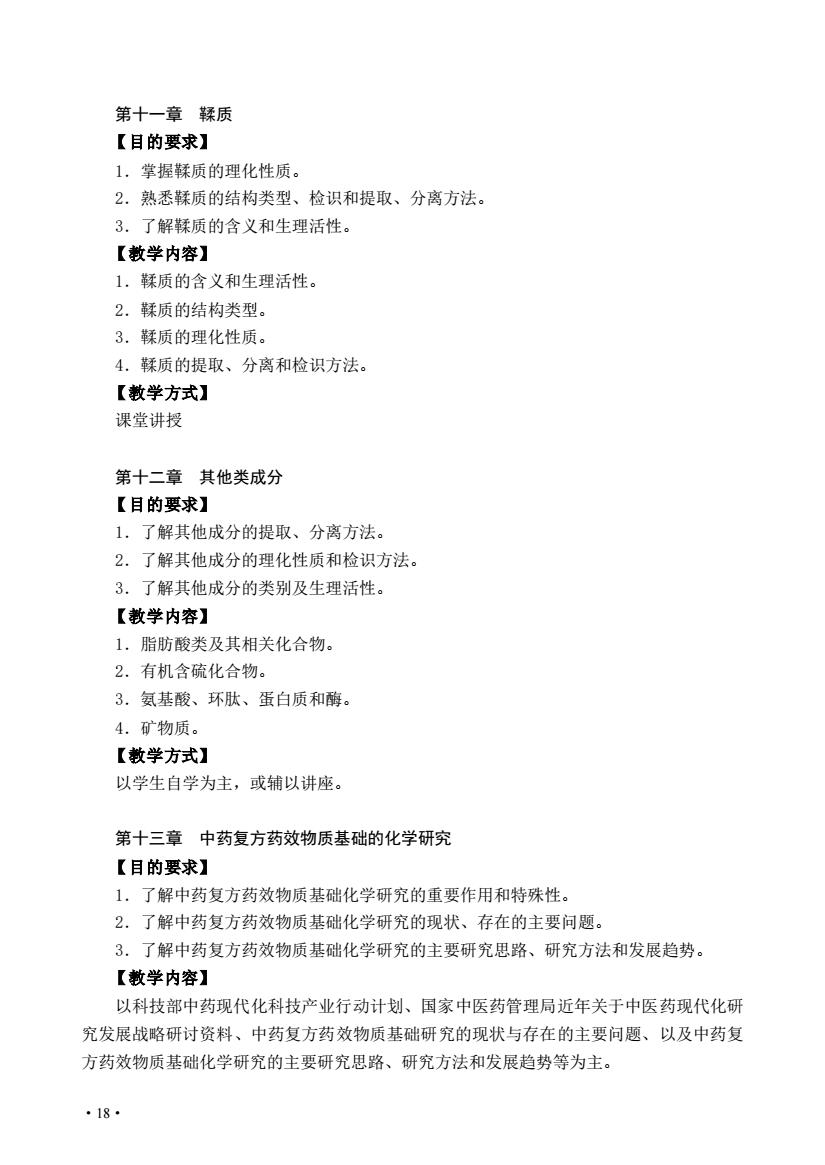

【教学方式】 以学生自学为主,或辅以讲座。 三、课时分配 教学内容 讲课时数 实验内容 实验时数 绪论 2 第二章中药化学成分的一般研究方法 第三章糖和苷类化合物 6 第四章醌类化合物 第五章苯丙素类化合物 第六章黄酮类化合物 10 第七章萜类和挥发油 10 第八章三萜类化合物 6 第九章甾体类化合物 8 第十章生物碱 10 第十一章鞣质 3 第十二章其他成分 自学 自学 第十三章中药复方药效物质基础研究 合计 70 四、大纲使用说明 ·19·

·19· 【教学方式】 以学生自学为主,或辅以讲座。 三、课时分配 教学内容 讲课时数 实验内容 实验时数 绪论 第二章 中药化学成分的一般研究方法 第三章 糖和苷类化合物 第四章 醌类化合物 第五章 苯丙素类化合物 第六章 黄酮类化合物 第七章 萜类和挥发油 第八章 三萜类化合物 第九章 甾体类化合物 第十章 生物碱 第十一章 鞣质 第十二章 其他成分 第十三章 中药复方药效物质基础研究 2 5 6 5 5 10 10 6 8 10 3 自学 自学 合计 70 四、大纲使用说明

本大纲是根据全国高等教育全日制普通高等学校中药专业本科课程教学大纲的要求而 编写的。所规定的教学目的、基本内容和要求与教育部公布的课程基本要求和中管局制订 的教学大纲相吻合。 本大纲旨在指导全日制普通高等学校中药专业本科生全面系统地学习中药化学,依次 按教材章次、内容分别提出学习目的要求、教学内容和教学方式。教学方式除规定的课堂 讲授、实验室学习外,还应通过CA[辅助教学、电化教学、示教、参观和实习等手段来增 强教学效果。 为确保本门课程的学习,应首先根据大纲的要求、内容,参考课时分配表,结合各自 的具体情况,制订出切实可行的学习计划。由于中药化学的内容涉及多门学科,要善于将 中药有关基础理论及实践技能有机地结合起来,注意知识的整体性和系统性,更要注意本 学科各章节的特点及内在的相互关系。对于要求重点掌握的内容,不仅要掌握理论知识, 而且要理解其含义,真正达到巩固牢记的目的:对于要求熟悉的内容,应在熟读的基础上, 有较深入的理解,并消化吸收:对于要求了解的内容,可作一般理解,但要有较深的印象。 总之,通过本课程的学习,使学习者达到高等教育中药专业本科生的理论水平,能真 正运用所学的理论知识和技能来分析和解决中药化学方面的问题,以适应中药专业工作的 需要,更好地为人民的健康服务。 五、主要参考书目 主要教材: 《中药化学》,匡海学主编,中国中医药出版社,2003.1。 教学参考书: 《中药化学》,肖崇厚主编,上海科学技术出版社,1997.6: 《天然药物化学》,吴立军主编,人民卫生出版社,2003.4。 ·20·

·20· 本大纲是根据全国高等教育全日制普通高等学校中药专业本科课程教学大纲的要求而 编写的。所规定的教学目的、基本内容和要求与教育部公布的课程基本要求和中管局制订 的教学大纲相吻合。 本大纲旨在指导全日制普通高等学校中药专业本科生全面系统地学习中药化学,依次 按教材章次、内容分别提出学习目的要求、教学内容和教学方式。教学方式除规定的课堂 讲授、实验室学习外,还应通过 CAI 辅助教学、电化教学、示教、参观和实习等手段来增 强教学效果。 为确保本门课程的学习,应首先根据大纲的要求、内容,参考课时分配表,结合各自 的具体情况,制订出切实可行的学习计划。由于中药化学的内容涉及多门学科,要善于将 中药有关基础理论及实践技能有机地结合起来,注意知识的整体性和系统性,更要注意本 学科各章节的特点及内在的相互关系。对于要求重点掌握的内容,不仅要掌握理论知识, 而且要理解其含义,真正达到巩固牢记的目的;对于要求熟悉的内容,应在熟读的基础上, 有较深入的理解,并消化吸收;对于要求了解的内容,可作一般理解,但要有较深的印象。 总之,通过本课程的学习,使学习者达到高等教育中药专业本科生的理论水平,能真 正运用所学的理论知识和技能来分析和解决中药化学方面的问题,以适应中药专业工作的 需要,更好地为人民的健康服务。 五、主要参考书目 主要教材: 《中药化学》,匡海学主编,中国中医药出版社,2003.1。 教学参考书: 《中药化学》,肖崇厚主编,上海科学技术出版社,1997.6; 《天然药物化学》,吴立军主编,人民卫生出版社,2003.4