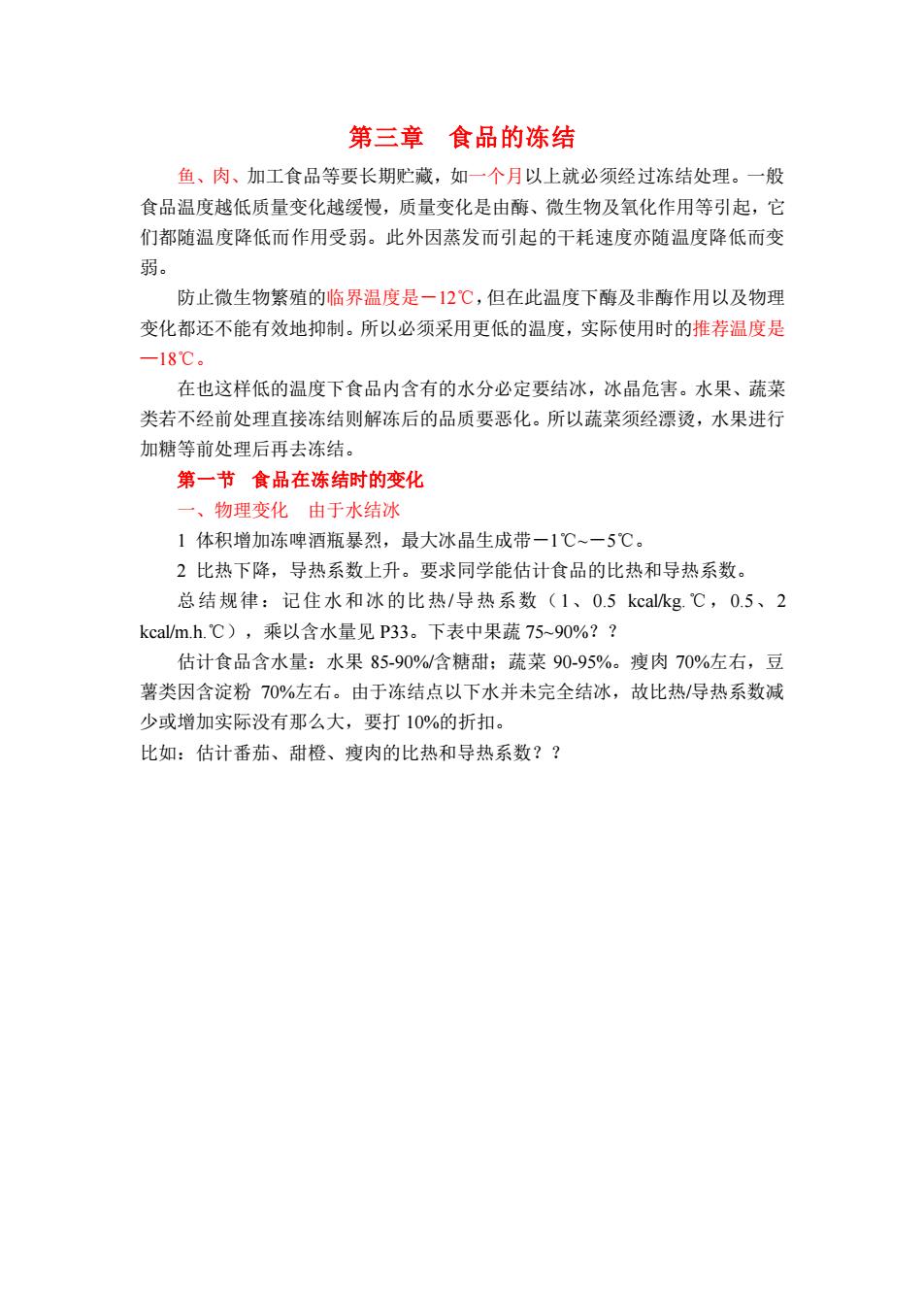

第三章 食品的冻结 鱼、肉、加工食品等要长期贮藏,如一个月以上就必须经过冻结处理。一般 食品温度越低质量变化越缓慢,质量变化是由酶、微生物及氧化作用等引起,它 们都随温度降低而作用受弱。此外因蒸发而引起的干耗速度亦随温度降低而变 弱。 防止微生物繁殖的临界温度是-12℃,但在此温度下酶及非酶作用以及物理 变化都还不能有效地抑制。所以必须采用更低的温度,实际使用时的推荐温度是 —18℃。 在也这样低的温度下食品内含有的水分必定要结冰,冰晶危害。水果、蔬菜 类若不经前处理直接冻结则解冻后的品质要恶化。所以蔬菜须经漂烫,水果进行 加糖等前处理后再去冻结。 第一节 食品在冻结时的变化 一、物理变化 由于水结冰 1 体积增加冻啤酒瓶暴烈,最大冰晶生成带-1℃~-5℃。 2 比热下降,导热系数上升。要求同学能估计食品的比热和导热系数。 总结规律:记住水和冰的比热/导热系数(1、0.5 kcal/kg.℃,0.5、2 kcal/m.h.℃),乘以含水量见 P33。下表中果蔬 75~90%?? 估计食品含水量:水果 85-90%/含糖甜;蔬菜 90-95%。瘦肉 70%左右,豆 薯类因含淀粉 70%左右。由于冻结点以下水并未完全结冰,故比热/导热系数减 少或增加实际没有那么大,要打 10%的折扣。 比如:估计番茄、甜橙、瘦肉的比热和导热系数??

第三章 食品的冻结 鱼、肉、加工食品等要长期贮藏,如一个月以上就必须经过冻结处理。一般 食品温度越低质量变化越缓慢,质量变化是由酶、微生物及氧化作用等引起,它 们都随温度降低而作用受弱。此外因蒸发而引起的干耗速度亦随温度降低而变 弱。 防止微生物繁殖的临界温度是-12℃,但在此温度下酶及非酶作用以及物理 变化都还不能有效地抑制。所以必须采用更低的温度,实际使用时的推荐温度是 —18℃。 在也这样低的温度下食品内含有的水分必定要结冰,冰晶危害。水果、蔬菜 类若不经前处理直接冻结则解冻后的品质要恶化。所以蔬菜须经漂烫,水果进行 加糖等前处理后再去冻结。 第一节 食品在冻结时的变化 一、物理变化 由于水结冰 1 体积增加冻啤酒瓶暴烈,最大冰晶生成带-1℃~-5℃。 2 比热下降,导热系数上升。要求同学能估计食品的比热和导热系数。 总结规律:记住水和冰的比热/导热系数(1、0.5 kcal/kg.℃,0.5、2 kcal/m.h.℃),乘以含水量见 P33。下表中果蔬 75~90%?? 估计食品含水量:水果 85-90%/含糖甜;蔬菜 90-95%。瘦肉 70%左右,豆 薯类因含淀粉 70%左右。由于冻结点以下水并未完全结冰,故比热/导热系数减 少或增加实际没有那么大,要打 10%的折扣。 比如:估计番茄、甜橙、瘦肉的比热和导热系数??

3 汁液流失的原因,冰机械损伤,蛋白质变性。危害,质与量均损失,重要 指标。减少办法,提高冻结冻藏质量。P34 4 干耗,损失 P34,3%,原因水蒸汽压差,要求温度风速低。结合同学们晾 衣服加深理解。 二、组织学变化 植物性组织含水量大,结冰损伤大,故? 三、化学变化 盐析浓缩使蛋白质变性,脱水,变色 四、生物和微生物 有一定的杀灭或致死作用。寄生虫如旋毛虫;猪链球菌、 禽流感 第二节 冻结率——食品中水分冻结的百分率

3 汁液流失的原因,冰机械损伤,蛋白质变性。危害,质与量均损失,重要 指标。减少办法,提高冻结冻藏质量。P34 4 干耗,损失 P34,3%,原因水蒸汽压差,要求温度风速低。结合同学们晾 衣服加深理解。 二、组织学变化 植物性组织含水量大,结冰损伤大,故? 三、化学变化 盐析浓缩使蛋白质变性,脱水,变色 四、生物和微生物 有一定的杀灭或致死作用。寄生虫如旋毛虫;猪链球菌、 禽流感 第二节 冻结率——食品中水分冻结的百分率

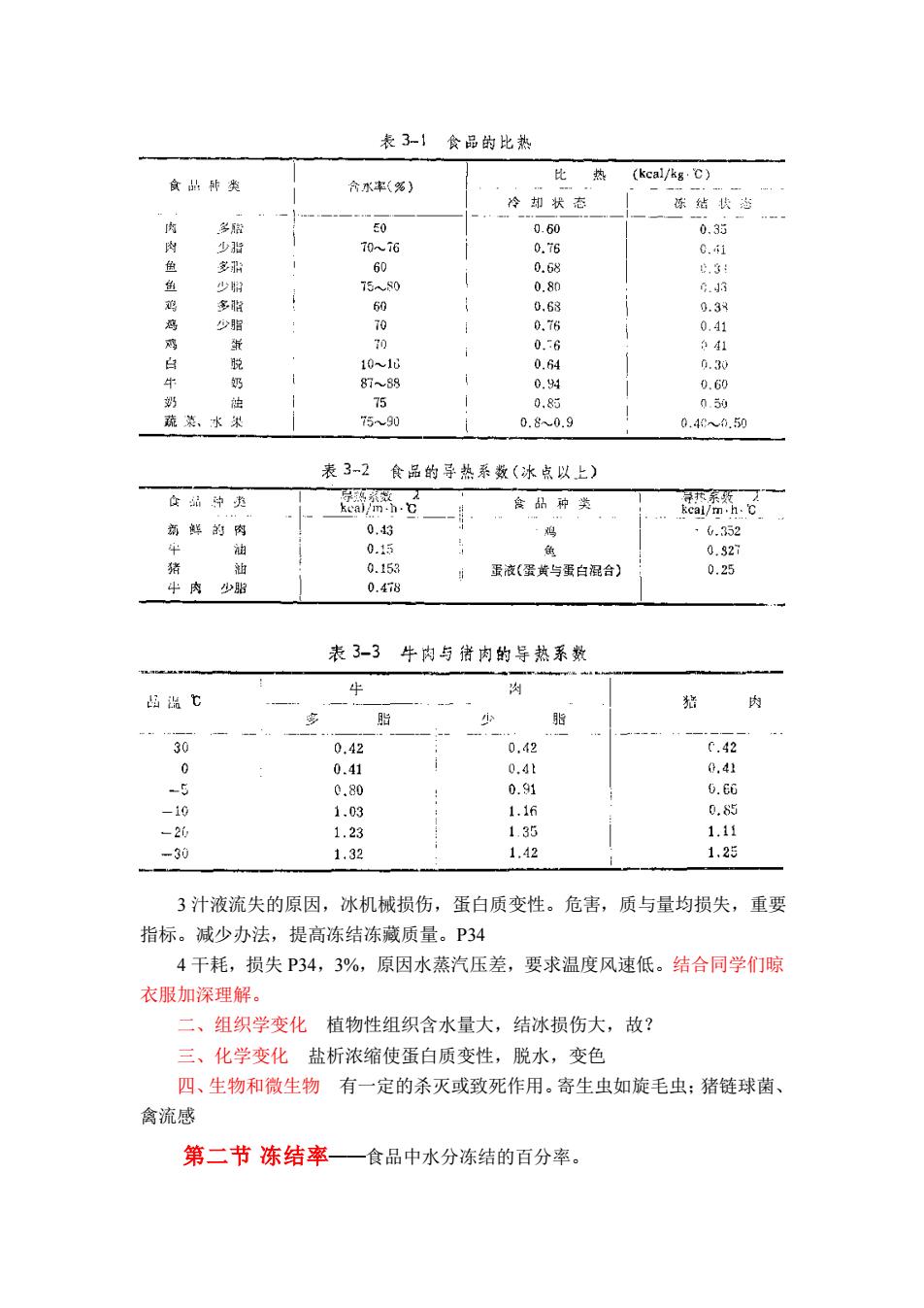

冻结点:食品开始冻结的温度——-1~-2℃,为什么?同学会估计。 水分冻结百分率——冻结率=1-(冻结点÷食品温度) 1--1/-18=94.5%,1--1/-5=80%, 大部分食品,在-l~-5℃温度范围内几乎 80%水分结成冰,此温度范围称 为最大冰晶生成带。对保证冻品的品质这是最重要的温度区间。 最大冰晶生成带-1℃~-5℃。 第三节 冻结速度与结晶分布情况 一、 冻结速度 1 时间划分 30 分钟通过最大冰晶生产带为快速。最大冰晶生成带:指-1~ -5℃的温度范围,大部分食品在此温度范围内约 80%的水分形成冰晶。研究表明, 应以最快的速度通过最大冰晶生成带。 2 距离划分 冻结层移动速度。慢速、中速、快速 0.1 cm/h——1 cm/h——5 cm/h——20 cm/h 我国为慢速或中慢速, 二、冻结速度与结晶分布的关系(重点 P39) 冰晶分布特点: 冻结速度快,食品组织内冰层推进速度大于水移动速度,冰晶的分布接近天 然食品中液态水的分布情况,冰晶数量极多,呈针状细小结晶体。 冻结速度慢,细胞外溶液浓度较低,冰晶首先在细胞外产生,而此时细胞内 的水分是液相。在蒸汽压差作用下,细胞内的水向细胞外移动,形成较大的冰晶, 且分布不均匀。除蒸汽压差外,因蛋白质变性,其持水能力降低,细胞膜的透水 性增强而使水分转移作用加强,从而产生更多更大的冰晶大颗粒。 速冻/缓冻对品质的影响/危害: 速冻形成的冰结晶多且细小均匀,水分从细胞内向细胞外的转移少,不至于 对细胞造成机械损伤。冷冻中未被破坏的细胞组织,在适当解冻后水分能保持在 原来的位置,并发挥原有的作用,有利于保持食品原有的营养价值和品质。 缓冻形成的较大冰结晶会刺伤细胞,破坏组织结构,解冻后汁液流失严重

冻结点:食品开始冻结的温度——-1~-2℃,为什么?同学会估计。 水分冻结百分率——冻结率=1-(冻结点÷食品温度) 1--1/-18=94.5%,1--1/-5=80%, 大部分食品,在-l~-5℃温度范围内几乎 80%水分结成冰,此温度范围称 为最大冰晶生成带。对保证冻品的品质这是最重要的温度区间。 最大冰晶生成带-1℃~-5℃。 第三节 冻结速度与结晶分布情况 一、 冻结速度 1 时间划分 30 分钟通过最大冰晶生产带为快速。最大冰晶生成带:指-1~ -5℃的温度范围,大部分食品在此温度范围内约 80%的水分形成冰晶。研究表明, 应以最快的速度通过最大冰晶生成带。 2 距离划分 冻结层移动速度。慢速、中速、快速 0.1 cm/h——1 cm/h——5 cm/h——20 cm/h 我国为慢速或中慢速, 二、冻结速度与结晶分布的关系(重点 P39) 冰晶分布特点: 冻结速度快,食品组织内冰层推进速度大于水移动速度,冰晶的分布接近天 然食品中液态水的分布情况,冰晶数量极多,呈针状细小结晶体。 冻结速度慢,细胞外溶液浓度较低,冰晶首先在细胞外产生,而此时细胞内 的水分是液相。在蒸汽压差作用下,细胞内的水向细胞外移动,形成较大的冰晶, 且分布不均匀。除蒸汽压差外,因蛋白质变性,其持水能力降低,细胞膜的透水 性增强而使水分转移作用加强,从而产生更多更大的冰晶大颗粒。 速冻/缓冻对品质的影响/危害: 速冻形成的冰结晶多且细小均匀,水分从细胞内向细胞外的转移少,不至于 对细胞造成机械损伤。冷冻中未被破坏的细胞组织,在适当解冻后水分能保持在 原来的位置,并发挥原有的作用,有利于保持食品原有的营养价值和品质。 缓冻形成的较大冰结晶会刺伤细胞,破坏组织结构,解冻后汁液流失严重

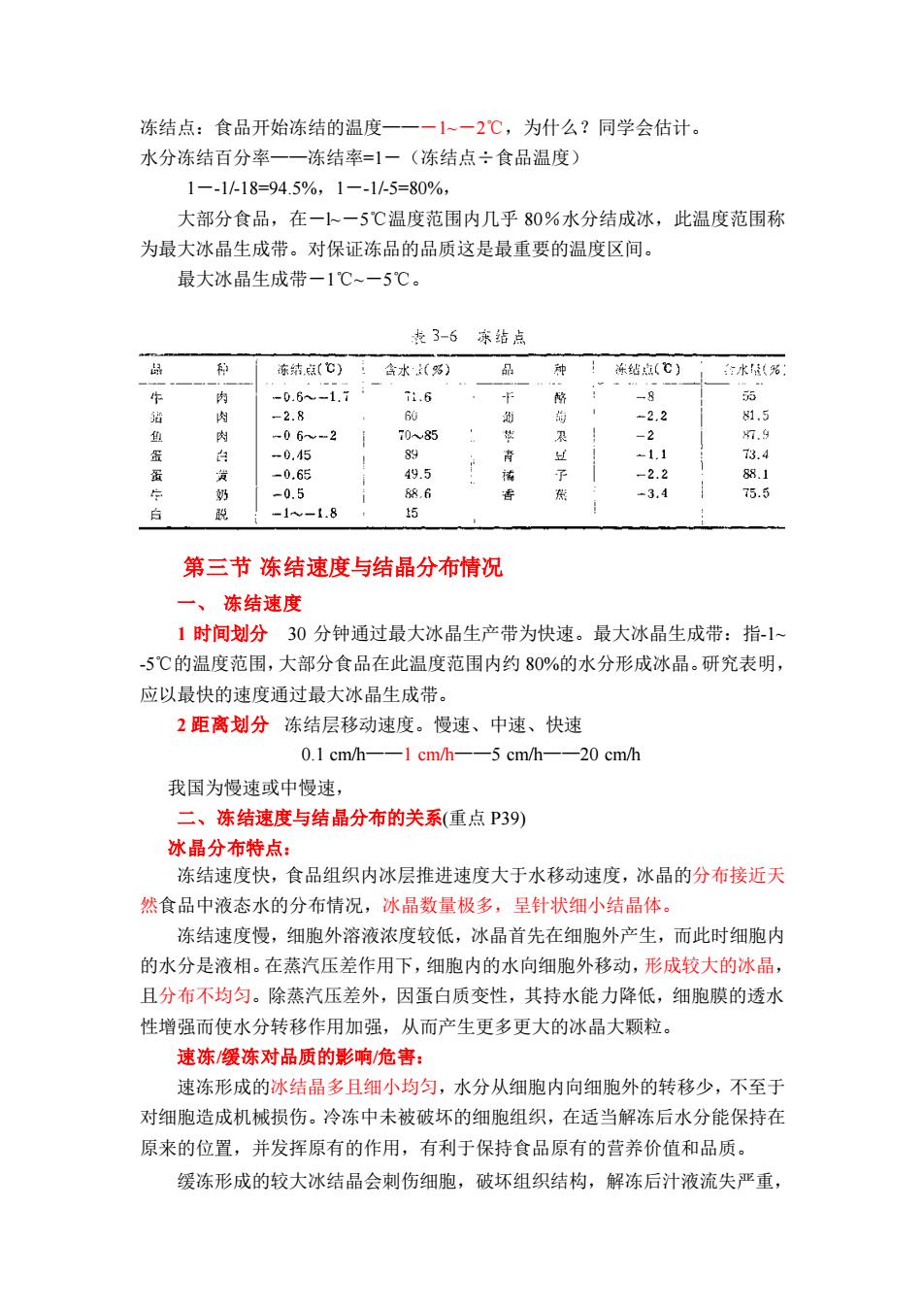

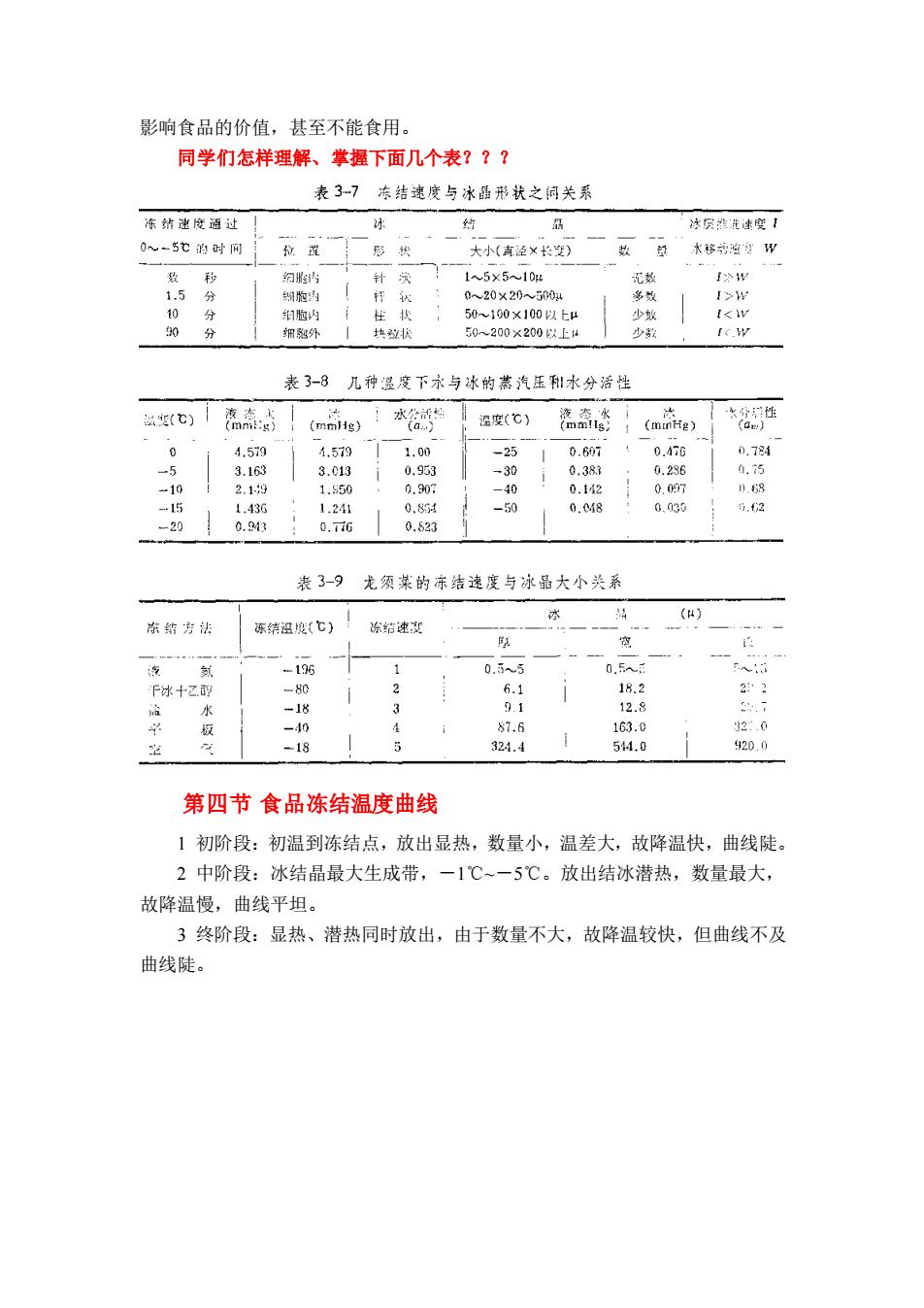

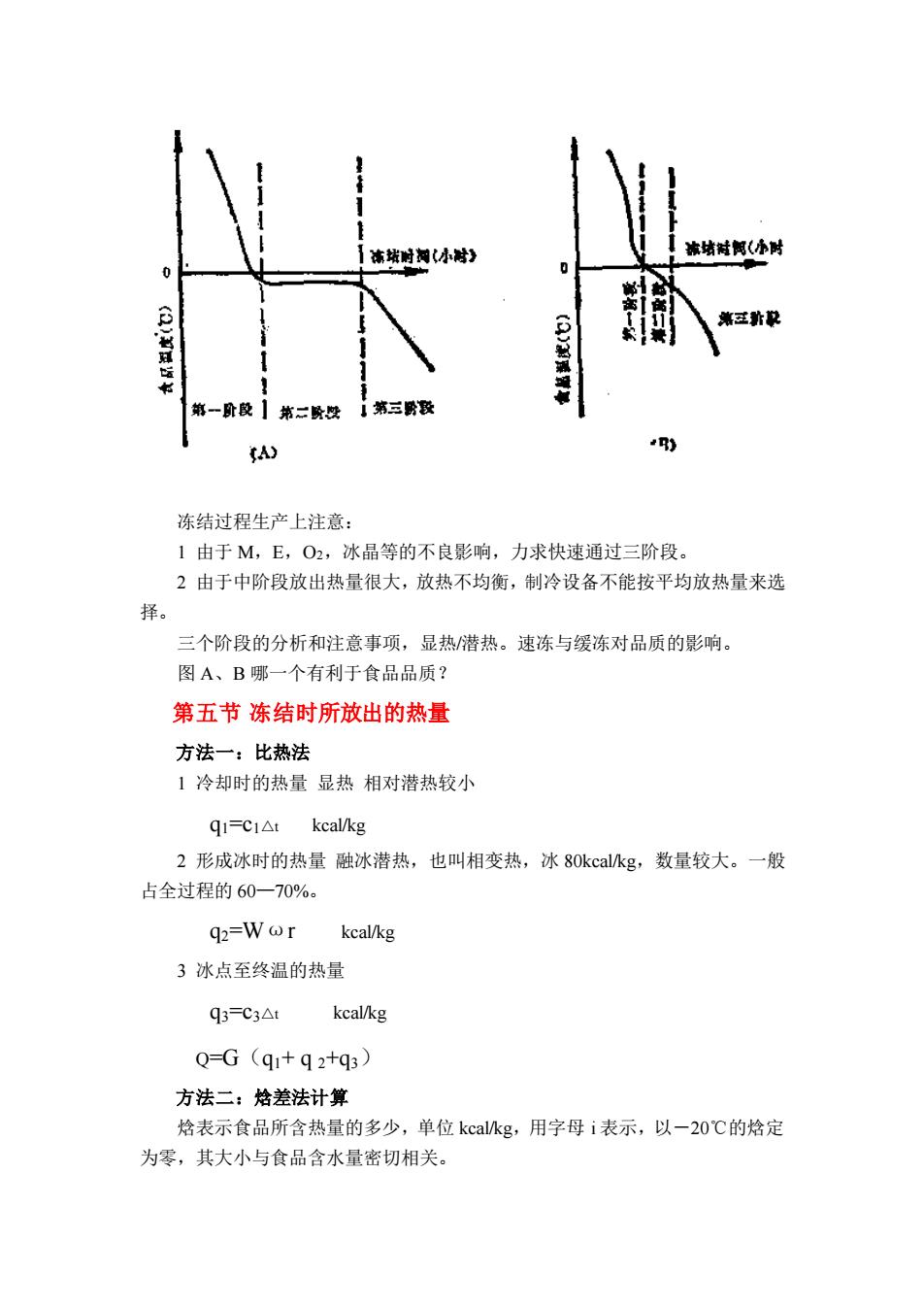

影响食品的价值,甚至不能食用。 同学们怎样理解、掌握下面几个表??? 第四节 食品冻结温度曲线 1 初阶段:初温到冻结点,放出显热,数量小,温差大,故降温快,曲线陡。 2 中阶段:冰结晶最大生成带,-1℃~-5℃。放出结冰潜热,数量最大, 故降温慢,曲线平坦。 3 终阶段:显热、潜热同时放出,由于数量不大,故降温较快,但曲线不及 曲线陡

影响食品的价值,甚至不能食用。 同学们怎样理解、掌握下面几个表??? 第四节 食品冻结温度曲线 1 初阶段:初温到冻结点,放出显热,数量小,温差大,故降温快,曲线陡。 2 中阶段:冰结晶最大生成带,-1℃~-5℃。放出结冰潜热,数量最大, 故降温慢,曲线平坦。 3 终阶段:显热、潜热同时放出,由于数量不大,故降温较快,但曲线不及 曲线陡

冻结过程生产上注意: 1 由于 M,E,O2,冰晶等的不良影响,力求快速通过三阶段。 2 由于中阶段放出热量很大,放热不均衡,制冷设备不能按平均放热量来选 择。 三个阶段的分析和注意事项,显热/潜热。速冻与缓冻对品质的影响。 图 A、B 哪一个有利于食品品质? 第五节 冻结时所放出的热量 方法一:比热法 1 冷却时的热量 显热 相对潜热较小 q1=c1△t kcal/kg 2 形成冰时的热量 融冰潜热,也叫相变热,冰 80kcal/kg,数量较大。一般 占全过程的 60—70%。 q2=Wωr kcal/kg 3 冰点至终温的热量 q3=c3△t kcal/kg Q=G(q1+ q 2+q3) 方法二:焓差法计算 焓表示食品所含热量的多少,单位 kcal/kg,用字母 i 表示,以-20℃的焓定 为零,其大小与食品含水量密切相关

冻结过程生产上注意: 1 由于 M,E,O2,冰晶等的不良影响,力求快速通过三阶段。 2 由于中阶段放出热量很大,放热不均衡,制冷设备不能按平均放热量来选 择。 三个阶段的分析和注意事项,显热/潜热。速冻与缓冻对品质的影响。 图 A、B 哪一个有利于食品品质? 第五节 冻结时所放出的热量 方法一:比热法 1 冷却时的热量 显热 相对潜热较小 q1=c1△t kcal/kg 2 形成冰时的热量 融冰潜热,也叫相变热,冰 80kcal/kg,数量较大。一般 占全过程的 60—70%。 q2=Wωr kcal/kg 3 冰点至终温的热量 q3=c3△t kcal/kg Q=G(q1+ q 2+q3) 方法二:焓差法计算 焓表示食品所含热量的多少,单位 kcal/kg,用字母 i 表示,以-20℃的焓定 为零,其大小与食品含水量密切相关