高等生物所处的环境无时无刻不在变化,机体功能上的协调统一要求有一个完善的细胞间相互识别、相互反应和相互作用的机制,这一机 制可以称作细胞通讯(Cell Communication)。在这一系统中,细胞或者识别与之相接触的细胞,或者识别周围环境中存在的各种信号(来自于周 围或远距离的细胞),并将其转变为细胞内各种分子功能上的变化,从而改变细胞内的某些代谢过程,影响细胞的生长速度,甚至诱导细胞的 死亡。这种针对外源性信号所发生的各种分子活性的变化,以及将这种变化依次传递至效应分子,以改变细胞功能的过程称为信号转导(Sgl Transduction),其最终目的是使机体在整体上对外界环境的变化发生最为适宜的反应。在物质代谢调节一章中曾涉及到神经·内分泌系统对代 谢途径在整体水平上的调节,其实质就是机体内一部分细胞发出信号,另一部分细胞接收信号并将其转变为细胞功能上的变化的过程。所以, 阐明细胞信号转导的机理就意味着认清细胞在整个生命过程中的增殖、分化、代谢及死亡等诸方面的表现和调控方式,进而理解机体生长、发 育和代谢的调控机理。近年来,随着分子生物学技术手段的改进,人们对细胞内信号转导机理的认识也日益深入。现已知道,细胞内存在着多 种信号转导方式和途径,各种方式和途径间又有多个层次的交叉调控,是一个十分复杂的网络系统。科学家们相信,将来他们会绘制出一个类 似于代谢网络图的细胞信号传递的网络图,不过这个网络图可能较代谢图更为复杂。 第一节细胞通讯方式 单细胞生物仅与环境交换信息,高等生物则根据自然需求进化出一套精细的调控通讯系统,以保持所有细胞行为的协调统一。细胞间主要 以如下三种方式进行联络(图21-1). REMOTE SIGNALJNG BY SECRE.TED MOLECULES CONTACT SIGNALING BY PLASMA-MEMBRANE-BOUND MOLECULES CONTACT SIGNALING VIA GAP JUNCTIONS 图21-1三种细胞通讯的基本方式 (一细胞间隙连接 细胞间隙连接(Gap Junction)是一种细胞间的直接通讯方式。两个相邻的细胞间存在着一种特殊的由蛋白质构成的结构·连接子 (Connexon),其结构见图21-2和图21-3。连接子两端分别嵌入两个相邻的细胞,形成-一个亲水性孔道。这种孔道允许两个细胞间自由交换分子 量为1500道尔顿以下的水溶性分子。这种直接交换的意义在于,相邻的细胞可以共享小分子物质,因此可以快速和可逆地促进相邻细胞对外界 信号的协同反应。 连接子为一个多基因家庭,现已发现]2个成员。在肿瘤生长和创伤愈合等过程中都观察到某些类型连接子表达的变化。因此,连接子可能 对细胞的生长、分化、定位及细胞形态的维持具有重要意义。 (二)膜表面分子接触通讯 每个细胞都有众多的分子分布于膜的外表面。这些分子或为蛋白质,或为糖蛋白。这些表面分子作为细胞的触角,可以与相邻细胞的膜表 面分子特异性地相互识别和相互作用,以达到功能上的相互协调。这种细胞通讯方式称为膜表面分子接触通讯(Contact signaling by plasma? membrane?bound molecules)。膜表面分子接触通讯也属于细胞间的直接通讯,最为典型的例子是T淋巴细胞与B淋巴细胞的相互作用(图21- 4)

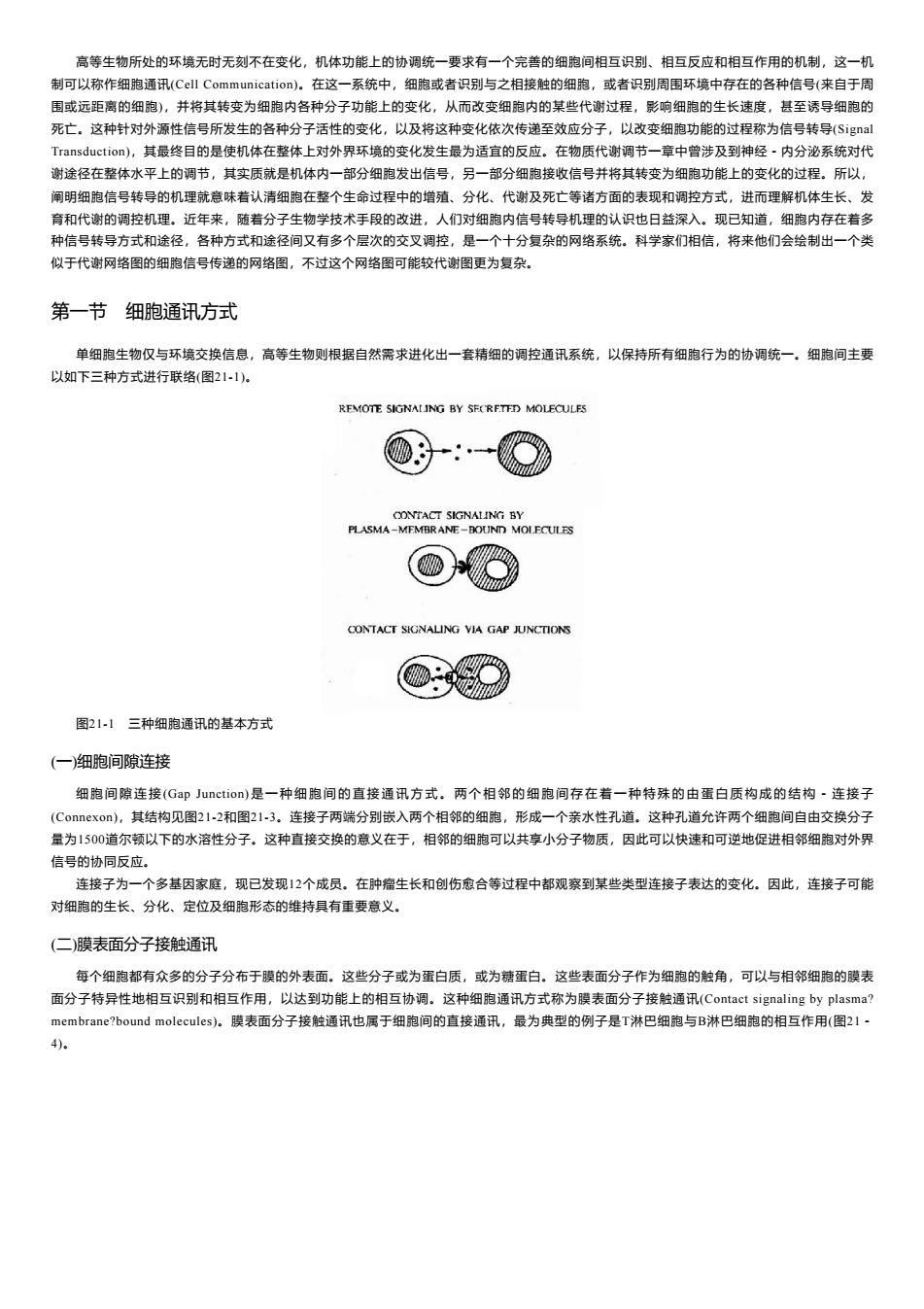

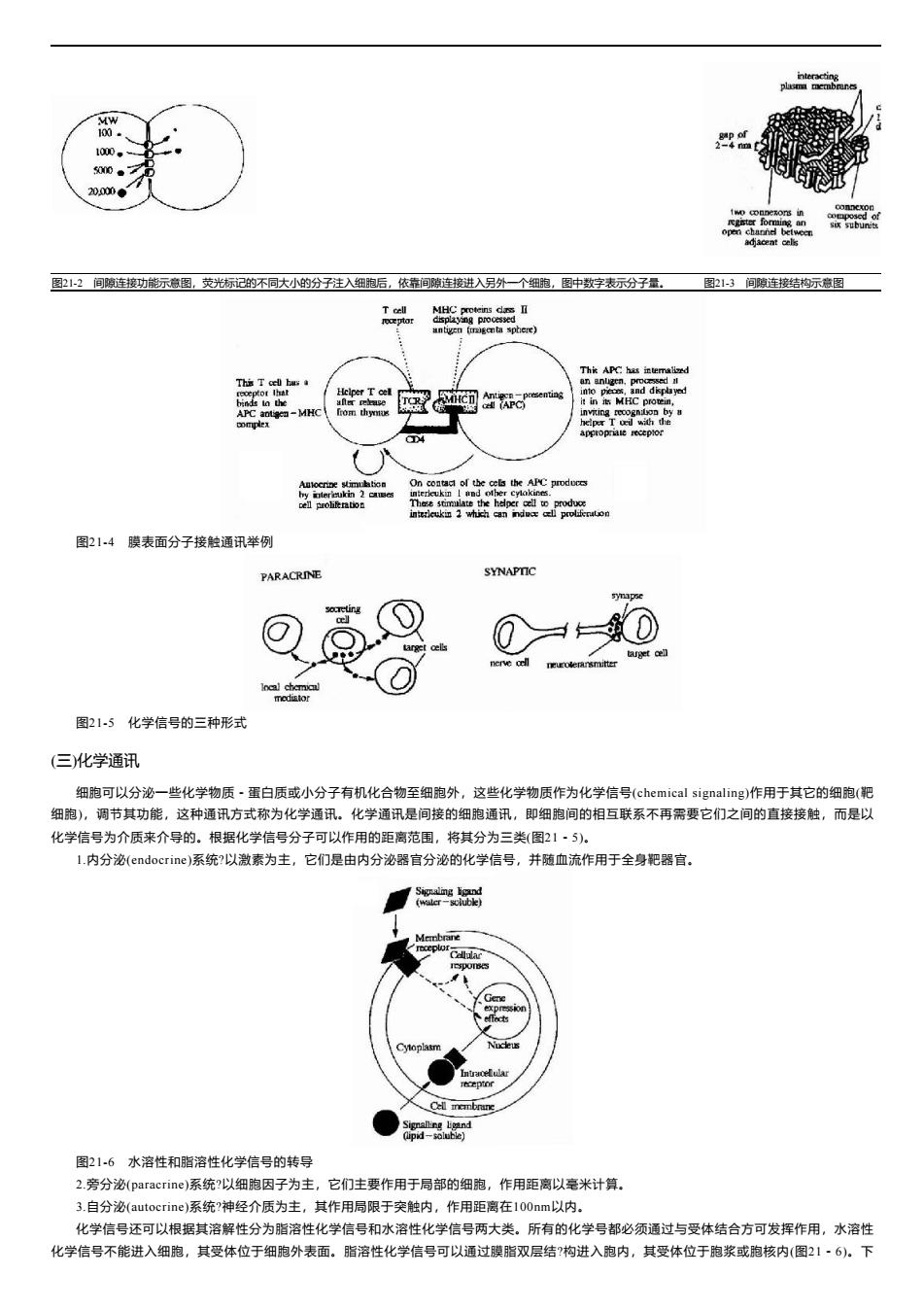

高等生物所处的环境无时无刻不在变化,机体功能上的协调统一要求有一个完善的细胞间相互识别、相互反应和相互作用的机制,这一机 制可以称作细胞通讯(Cell Communication)。在这一系统中,细胞或者识别与之相接触的细胞,或者识别周围环境中存在的各种信号(来自于周 围或远距离的细胞),并将其转变为细胞内各种分子功能上的变化,从而改变细胞内的某些代谢过程,影响细胞的生长速度,甚至诱导细胞的 死亡。这种针对外源性信号所发生的各种分子活性的变化,以及将这种变化依次传递至效应分子,以改变细胞功能的过程称为信号转导(Signal Transduction),其最终目的是使机体在整体上对外界环境的变化发生最为适宜的反应。在物质代谢调节一章中曾涉及到神经-内分泌系统对代 谢途径在整体水平上的调节,其实质就是机体内一部分细胞发出信号,另一部分细胞接收信号并将其转变为细胞功能上的变化的过程。所以, 阐明细胞信号转导的机理就意味着认清细胞在整个生命过程中的增殖、分化、代谢及死亡等诸方面的表现和调控方式,进而理解机体生长、发 育和代谢的调控机理。近年来,随着分子生物学技术手段的改进,人们对细胞内信号转导机理的认识也日益深入。现已知道,细胞内存在着多 种信号转导方式和途径,各种方式和途径间又有多个层次的交叉调控,是一个十分复杂的网络系统。科学家们相信,将来他们会绘制出一个类 似于代谢网络图的细胞信号传递的网络图,不过这个网络图可能较代谢图更为复杂。 第一节 细胞通讯方式 单细胞生物仅与环境交换信息,高等生物则根据自然需求进化出一套精细的调控通讯系统,以保持所有细胞行为的协调统一。细胞间主要 以如下三种方式进行联络(图21-1)。 图21-1 三种细胞通讯的基本方式 (一)细胞间隙连接 细 胞 间 隙 连 接 (Gap Junction) 是 一 种 细 胞 间 的 直 接 通 讯 方 式 。 两 个 相 邻 的 细 胞 间 存 在 着 一 种 特 殊 的 由 蛋 白 质 构 成 的 结 构 - 连 接 子 (Connexon),其结构见图21-2和图21-3。连接子两端分别嵌入两个相邻的细胞,形成一个亲水性孔道。这种孔道允许两个细胞间自由交换分子 量为1500道尔顿以下的水溶性分子。这种直接交换的意义在于,相邻的细胞可以共享小分子物质,因此可以快速和可逆地促进相邻细胞对外界 信号的协同反应。 连接子为一个多基因家庭,现已发现12个成员。在肿瘤生长和创伤愈合等过程中都观察到某些类型连接子表达的变化。因此,连接子可能 对细胞的生长、分化、定位及细胞形态的维持具有重要意义。 (二)膜表面分子接触通讯 每个细胞都有众多的分子分布于膜的外表面。这些分子或为蛋白质,或为糖蛋白。这些表面分子作为细胞的触角,可以与相邻细胞的膜表 面分子特异性地相互识别和相互作用,以达到功能上的相互协调。这种细胞通讯方式称为膜表面分子接触通讯(Contact signaling by plasma? membrane?bound molecules)。膜表面分子接触通讯也属于细胞间的直接通讯,最为典型的例子是T淋巴细胞与B淋巴细胞的相互作用(图21- 4)

interacting Mw 100 1000. 5000●7 20000垂 图21-2间隙连接功能示意图,荧光标记的不同大小的分子注入细胞后,依靠间隙连接进入另外一个细胞,图中数字表示分子量. 图21-3间隙连接结构示意图 This T cell hus 盛i细c These stimlate the helper cell to produoe interleukin 2 which can induce cell proliferuton 图214膜表面分子接触通讯举例 PARACRINE SYNAPTIC 图21.5化学信号的三种形式 (三)化学通讯 细胞可以分泌一些化学物质,蛋白质或小分子有机化合物至细胞外,这些化学物质作为化学信号(chemical signaling)作用于其它的细胞(靶 细胞),调节其功能,这种通讯方式称为化学通讯。化学通讯是间接的细胞通讯,即细胞间的相互联系不再需要它们之间的直接接触,而是以 化学信号为介质来介导的。根据化学信号分子可以作用的距离范围,将其分为三类(图21·5)。 1.内分泌(endocrine)系统?以激素为主,它们是由内分泌器官分泌的化学信号,并随血流作用于全身靶器官. Cytoplasm Cell membrune Signalling ligand d仙pid-soluble) 图21-6水溶性和脂溶性化学信号的转导 2.旁分泌(paracrine)系统?以细胞因子为主,它们主要作用于局部的细胞,作用距离以毫米计算. 3.自分泌(autocrine)系统?神经介质为主,其作用局限于突触内,作用距离在100nm以内。 化学信号还可以根据其溶解性分为脂溶性化学信号和水溶性化学信号两大类。所有的化学号都必须通过与受体结合方可发挥作用,水溶性 化学信号不能进入细胞,其受体位于细胞外表面。脂溶性化学信号可以通过膜脂双层结?构进入胞内,其受体位于胞浆或胞核内(图21·6)。下

图21-2 间隙连接功能示意图,荧光标记的不同大小的分子注入细胞后,依靠间隙连接进入另外一个细胞,图中数字表示分子量。 图21-3 间隙连接结构示意图 图21-4 膜表面分子接触通讯举例 图21-5 化学信号的三种形式 (三)化学通讯 细胞可以分泌一些化学物质-蛋白质或小分子有机化合物至细胞外,这些化学物质作为化学信号(chemical signaling)作用于其它的细胞(靶 细胞),调节其功能,这种通讯方式称为化学通讯。化学通讯是间接的细胞通讯,即细胞间的相互联系不再需要它们之间的直接接触,而是以 化学信号为介质来介导的。根据化学信号分子可以作用的距离范围,将其分为三类(图21-5)。 1.内分泌(endocrine)系统?以激素为主,它们是由内分泌器官分泌的化学信号,并随血流作用于全身靶器官。 图21-6 水溶性和脂溶性化学信号的转导 2.旁分泌(paracrine)系统?以细胞因子为主,它们主要作用于局部的细胞,作用距离以毫米计算。 3.自分泌(autocrine)系统?神经介质为主,其作用局限于突触内,作用距离在100nm以内。 化学信号还可以根据其溶解性分为脂溶性化学信号和水溶性化学信号两大类。所有的化学号都必须通过与受体结合方可发挥作用,水溶性 化学信号不能进入细胞,其受体位于细胞外表面。脂溶性化学信号可以通过膜脂双层结?构进入胞内,其受体位于胞浆或胞核内(图21-6)。下

面分别介绍这两种受体转导生物信号的特点。 第二节细胞内受体的信号转导机理 脂溶性化学信号(如类固醇激素、甲状腺素、前列腺素、维生素A及其衍生物和维生素D及其衍生物等)的受体位于细胞浆或细胞核内。激素 进入细胞后,有些可与其胞核内的受体相结合形成激素.受体复合物,有些则先与其在胞浆内的受体结合,然后以激素受体复合物的形式进入核 内。 hurmone-binding site COOH DNA-binding domain DNA bndic OOH 图21·7类固醇激素及其受体的作用机理示意图 这些受体均属于转录因子,并具有锌指结构作为其DNA结合区(见第十九章)。在没有激素作用时,受体与热休克蛋白(Heat shock proteins, Hs即s,见第一章)形成复合物,因此阻止了受体向细胞核的移动及其与DNA的结合。当激素与受体结合后,受体构象发生变化,导致热休克蛋白 与其解聚,暴露出受体核内转移部位及DNA结合部位,从而激素受体复合物向内转移,并结合于DNA上特异基因邻近的激素反应元件 (hormone response element,HRE)上(图2l-7), 不同的激素·受体复合物结合于不同的激素反应元件(表21·)。结合于激素反应元件的激素·受体复合物再与位于启动子区域的基本录 因子及其它的转录调节分子作用,从而开放或关闭其下游基因(见图17·6)。 表21·1激素反应元件·(HRE) 激素 DNA序列(双股) 5'AGAACAX*XTGTTCT3 糖皮质激素 3 TCTTGT×XxACAAGA5 帷激素 S'AGGTCAxx×TGACCT3 3TCCAGT*X*ACTGGAS SAGGTCATGACCT3 甲状腺素 3TCCAGTACTGGAS' *X代表任一核苷酸 第三节膜受体介导的信号转导 与脂溶性的化学信号不同,亲水性信号分子(所有的肽类激素、神经递质和各种细胞因子等)均不能进入细胞。它们的受体位于细胞表面。 这些受体与信号分子结合后,可以诱导细胞内发生一系列生物化学变化,从而使细胞的功能如生长、分化及细胞内化学物质的分布等发生改 变,以适应微环境的变化和机体整体需要。这一过程可以称之为跨膜信号转导。在这一信号转导过程中,信号分子不进入细胞。虽然有些信号 分子与受体结合后可以发生内化(internalization),但这不是主要的作用方式。这种位于膜表面的受体所介导的信号传递主要表现为,各种参与 信号传递的信号分子的构象、浓度或分布发生变化,各种信号分子之间发生相互识别和相互作用。 一、膜受体的分类 随着越来越多的膜表面受体被纯化,其结构及转导信号的方式逐步得以阐明。目前,按照受体的结构及其作用方式可将其分为三大类。这 三大类受体在配体种类、受体的一般结构和功能及细胞对之发生反应的方式上有所不同,见表21·2。 Table 21-2 Classification of MembraneReceptors:Characteristics of Three Groups of Receptors Characteristics lon Channel Receptors G-Protein-Linked receptors Recetpors with a Single Transmembrane Domain Endogenous ligands Neurotransmitter Neurotransmitter Growth factor hormone Hormone Cytokine Auloacoid Chemotactic factor Exogenous stimulant Structure Oligomer with a pore Probably monomer Monomer of oligoner with(+)catalytic domain Number of transmem Four per subunit Seven One per subunit bane segments Ion channel Activation of G proteins Tyrosine kinase Giuanylate cyclase(?) Cellular responses Depolarization or Depolarization or Regulation of function hyperpolarization hyperpolarization and expression of

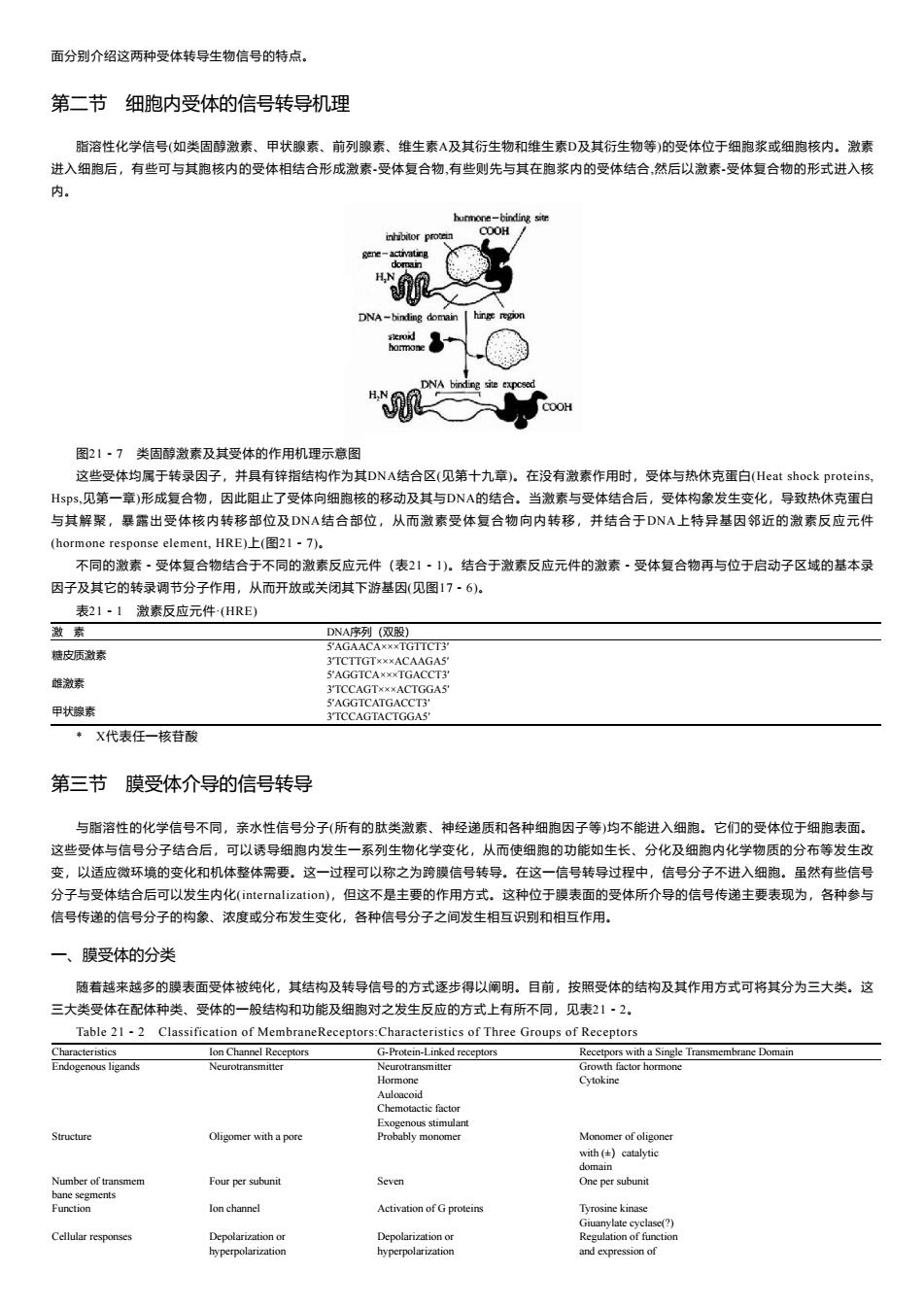

面分别介绍这两种受体转导生物信号的特点。 第二节 细胞内受体的信号转导机理 脂溶性化学信号(如类固醇激素、甲状腺素、前列腺素、维生素A及其衍生物和维生素D及其衍生物等)的受体位于细胞浆或细胞核内。激素 进入细胞后,有些可与其胞核内的受体相结合形成激素-受体复合物,有些则先与其在胞浆内的受体结合,然后以激素-受体复合物的形式进入核 内。 图21-7 类固醇激素及其受体的作用机理示意图 这些受体均属于转录因子,并具有锌指结构作为其DNA结合区(见第十九章)。在没有激素作用时,受体与热休克蛋白(Heat shock proteins, Hsps,见第一章)形成复合物,因此阻止了受体向细胞核的移动及其与DNA的结合。当激素与受体结合后,受体构象发生变化,导致热休克蛋白 与其解聚,暴露出受体核内转移部位及DNA结合部位,从而激素受体复合物向内转移,并结合于DNA上特异基因邻近的激素反应元件 (hormone response element, HRE)上(图21-7)。 不同的激素-受体复合物结合于不同的激素反应元件(表21-1)。结合于激素反应元件的激素-受体复合物再与位于启动子区域的基本录 因子及其它的转录调节分子作用,从而开放或关闭其下游基因(见图17-6)。 表21-1 激素反应元件·(HRE) 激 素 DNA序列(双股) 糖皮质激素 5′AGAACA×××TGTTCT3′ 3′TCTTGT×××ACAAGA5′ 雌激素 5′AGGTCA×××TGACCT3′ 3′TCCAGT×××ACTGGA5′ 甲状腺素 5′AGGTCATGACCT3′ 3′TCCAGTACTGGA5′ * X代表任一核苷酸 第三节 膜受体介导的信号转导 与脂溶性的化学信号不同,亲水性信号分子(所有的肽类激素、神经递质和各种细胞因子等)均不能进入细胞。它们的受体位于细胞表面。 这些受体与信号分子结合后,可以诱导细胞内发生一系列生物化学变化,从而使细胞的功能如生长、分化及细胞内化学物质的分布等发生改 变,以适应微环境的变化和机体整体需要。这一过程可以称之为跨膜信号转导。在这一信号转导过程中,信号分子不进入细胞。虽然有些信号 分子与受体结合后可以发生内化(internalization),但这不是主要的作用方式。这种位于膜表面的受体所介导的信号传递主要表现为,各种参与 信号传递的信号分子的构象、浓度或分布发生变化,各种信号分子之间发生相互识别和相互作用。 一、膜受体的分类 随着越来越多的膜表面受体被纯化,其结构及转导信号的方式逐步得以阐明。目前,按照受体的结构及其作用方式可将其分为三大类。这 三大类受体在配体种类、受体的一般结构和功能及细胞对之发生反应的方式上有所不同,见表21-2。 Table 21-2 Classification of MembraneReceptors:Characteristics of Three Groups of Receptors Characteristics Ion Channel Receptors G-Protein-Linked receptors Recetpors with a Single Transmembrane Domain Endogenous ligands Neurotransmitter Neurotransmitter Growth factor hormone Hormone Cytokine Auloacoid Chemotactic factor Exogenous stimulant Structure Oligomer with a pore Probably monomer Monomer of oligoner with (±)catalytic domain Number of transmem Four per subunit Seven One per subunit bane segments Function Ion channel Activation of G proteins Tyrosine kinase Giuanylate cyclase(?) Cellular responses Depolarization or Depolarization or Regulation of function hyperpolarization hyperpolarization and expression of

Regulation of function proteins and expression of Proliferation or proteins differentiation 二、膜受体信号转导的分子机理 (一)离子通道型受体及其信号转导 离子通道型受体是一类自身为离子通道的受体。这种离子通道与受电位控制的离子通道及受化学修饰调控的离子通道不同,它们的开放或 关闭直接受配体的控制,其配体主要为神经递质。 ncerycholine binding it NH, EXTRACELLULAR COOH SPACE LIPID BILAYER CYTOPLASM 图21·8乙酰胆碱受体的结构模式图 图21·8显示了作为离子通道受体的典型代表·乙酰胆碱受体的结构模式。乙酰胆碱受体是由5个同源性很高的亚基构成,包括2个α亚基, 1个B亚基,1个y亚基的和1个8亚基。每一个亚基都是一个四次跨膜蛋白,分子量约60kd,约由500个氨基酸残基构成。推测跨膜部分为四条a 螺旋结构,其中一条α螺旋含较多的极性氨基酸,就是由于这个亲水区的存在,使五个亚基共同在膜中形成一个亲水性的通道。乙酰胆碱的结 合部位位于α亚基上。? 乙酰胆碱受体可以以三种构象存在(图219)。两分子乙酰胆碱的结合可以使之处于通道开放构象,但即使有乙酰胆碱的结合,该受体处于 通道开放构象状态的时限仍十分短暂,在几十毫微秒内又回到关闭状态。然后乙酰胆碱与之解离,受体则恢复到初始状态,做好重新接受配体 的准备。 and open 图21·9乙酰胆碱受体的三种构象示意图 离子通道受体信号转导的最终作用是导致了细胞膜电位的改变,可以认为,离子通道受体是通过将化学信号转变成为电信号而影响细胞的 功能的。 离子通道型受体可以是阳离子通道,如乙酰胆碱、谷氨酸和五羟色胺的受体,也可以是阴离子通道,如甘氨酸和γ~氨基丁酸的受体。 二)G蛋白偶联型受体及其信号转导 G蛋白偶联型受体包括多种神经递质、肽类激素和趋化因子的受体,在味觉、视觉和嗅觉中接受外源理化因素的受体亦属G蛋白偶联型受 体。这类受体在结构上均为单体蛋白,氨基未端位于细胞外表面,羧基未端在胞膜内侧。完整的肽链要反复跨膜七次(图2110),因此亦有人将 此类受体称为七次跨膜受体。由于肽链反复跨膜,在膜外侧和膜内侧形成了几个环状结构,它们分别负责与配体(化学、物理信号)的结合和细 胞内的信号传递。其胞浆部分可以与一种GTP结合蛋白(简称G蛋白)相互作用,这种G蛋白是该信号传递途径中的第一个信号传递分子,这也是 这类受体被称为G蛋白偶联型受体的原因

Regulation of function proteins and expression of Proliferation or proteins differentiation 二、膜受体信号转导的分子机理 (一)离子通道型受体及其信号转导 离子通道型受体是一类自身为离子通道的受体。这种离子通道与受电位控制的离子通道及受化学修饰调控的离子通道不同,它们的开放或 关闭直接受配体的控制,其配体主要为神经递质。 图21-8 乙酰胆碱受体的结构模式图 图21-8显示了作为离子通道受体的典型代表-乙酰胆碱受体的结构模式。乙酰胆碱受体是由5个同源性很高的亚基构成,包括2个α亚基, 1个β亚基,1个γ亚基的和1个δ亚基。每一个亚基都是一个四次跨膜蛋白,分子量约60kd,约由500个氨基酸残基构成。推测跨膜部分为四条α 螺旋结构,其中一条α螺旋含较多的极性氨基酸,就是由于这个亲水区的存在,使五个亚基共同在膜中形成一个亲水性的通道。乙酰胆碱的结 合部位位于α亚基上。? 乙酰胆碱受体可以以三种构象存在(图21-9)。两分子乙酰胆碱的结合可以使之处于通道开放构象,但即使有乙酰胆碱的结合,该受体处于 通道开放构象状态的时限仍十分短暂,在几十毫微秒内又回到关闭状态。然后乙酰胆碱与之解离,受体则恢复到初始状态,做好重新接受配体 的准备。 图21-9 乙酰胆碱受体的三种构象示意图 离子通道受体信号转导的最终作用是导致了细胞膜电位的改变,可以认为,离子通道受体是通过将化学信号转变成为电信号而影响细胞的 功能的。 离子通道型受体可以是阳离子通道,如乙酰胆碱、谷氨酸和五羟色胺的受体,也可以是阴离子通道,如甘氨酸和γ-氨基丁酸的受体。 (二)G蛋白偶联型受体及其信号转导 G蛋白偶联型受体包括多种神经递质、肽类激素和趋化因子的受体,在味觉、视觉和嗅觉中接受外源理化因素的受体亦属G蛋白偶联型受 体。这类受体在结构上均为单体蛋白,氨基末端位于细胞外表面,羧基末端在胞膜内侧。完整的肽链要反复跨膜七次(图21-10),因此亦有人将 此类受体称为七次跨膜受体。由于肽链反复跨膜,在膜外侧和膜内侧形成了几个环状结构,它们分别负责与配体(化学、物理信号)的结合和细 胞内的信号传递。其胞浆部分可以与一种GTP结合蛋白(简称G蛋白)相互作用,这种G蛋白是该信号传递途径中的第一个信号传递分子,这也是 这类受体被称为G蛋白偶联型受体的原因

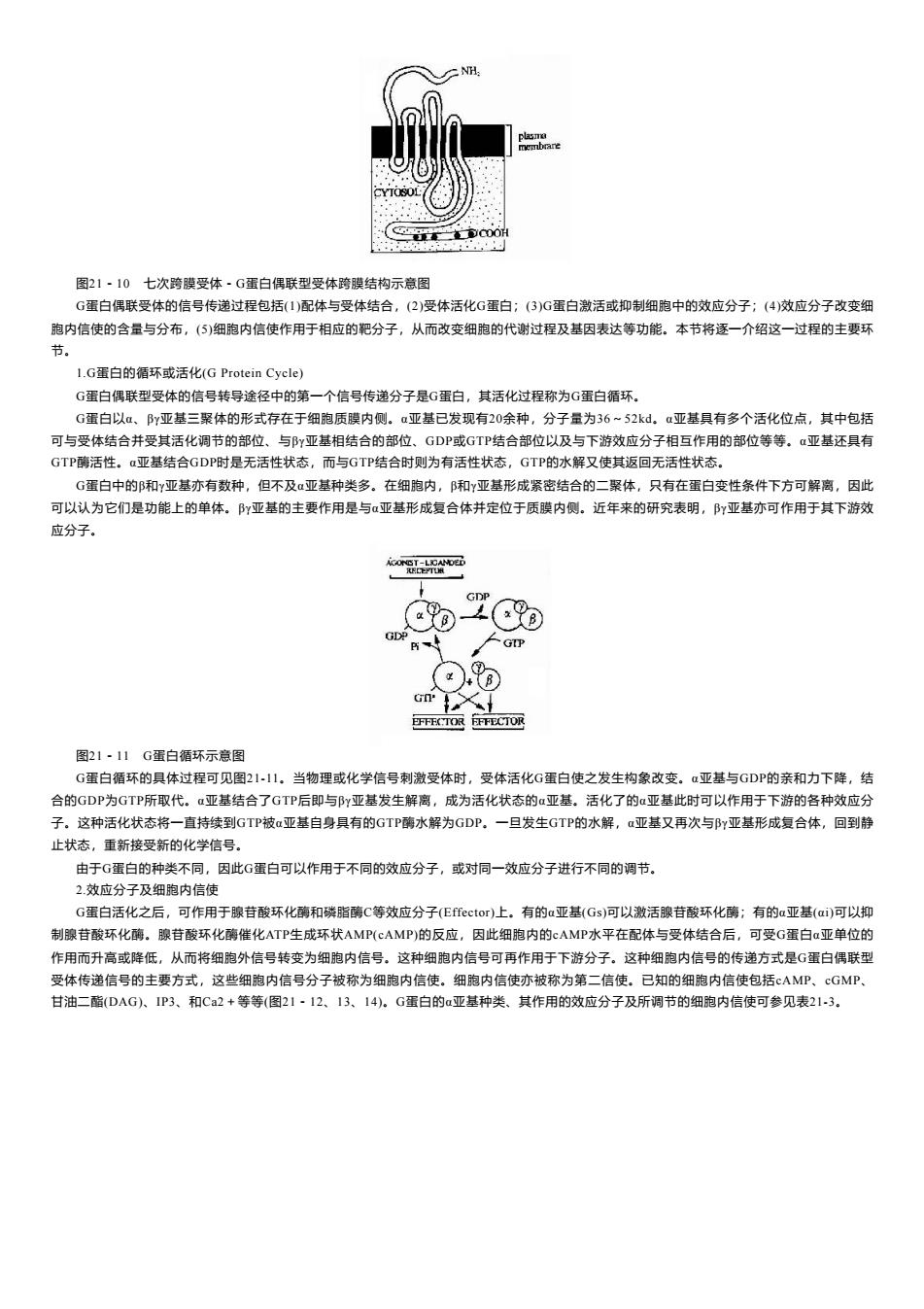

图21·10七次跨膜受体-G蛋白偶联型受体跨膜结构示意图 G蛋白偶联受体的信号传递过程包括(1)配体与受体结合,(2)受体活化G蛋白;(3)G蛋白激活或抑制细胞中的效应分子;(4)效应分子改变细 胞内信使的含量与分布,(⑤)细胞内信使作用于相应的靶分子,从而改变细胞的代谢过程及基因表达等功能。本节将逐一介绍这一过程的主要环 节 I.G蛋白的循环或活化(G Protein Cycle) G蛋白偶联型受体的信号转导途径中的第一个信号传递分子是G蛋白,其活化过程称为G蛋白循环。 G蛋白以a、r亚基三聚体的形式存在于细胞质膜内侧。亚基已发现有20余种,分子量为36~52kd。亚基具有多个活化位点,其中包括 可与受体结合并受其活化调节的部位、与r亚基相结合的部位、GDP或GTP结合部位以及与下游效应分子相互作用的部位等等。α亚基还具有 GTP酶活性。α亚基结合GDP时是无活性状态,而与GTP结合时则为有活性状态,GTP的水解又使其返回无活性状态。 G蛋白中的邹和y亚基亦有数种,但不及α亚基种类多。在细胞内,B和y亚基形成紧密结合的二聚体,只有在蛋白变性条件下方可解离,因此 可以认为它们是功能上的单体。亚基的主要作用是与α亚基形成复合体并定位于质膜内侧。近年来的研究表明,y亚基亦可作用于其下游效 应分子。 0 GDP 文B GDP GTP 】 B EFFECTOR EFFECTOR 图21·11G蛋白循环示意图 G蛋白循环的具体过程可见图21-11。当物理或化学信号刺激受体时,受体活化G蛋白使之发生构象改变。α亚基与GDP的亲和力下降,结 合的GDP为GTP所取代。α亚基结合了GTP后即与By亚基发生解离,成为活化状态的a亚基。活化了的a亚基此时可以作用于下游的各种效应分 子。这种活化状态将一直持续到GTP被α亚基自身具有的GTP酶水解为GDP。一旦发生GTP的水解,a亚基又再次与y亚基形成复合体,回到静 止状态,重新接受新的化学信号。 由于G蛋白的种类不同,因此G蛋白可以作用于不同的效应分子,或对同一效应分子进行不同的调节。 2.效应分子及细胞内信使 G蛋白活化之后,可作用于腺苷酸环化酶和磷脂酶C等效应分子(Effector)上。有的a亚基(Gs)可以激活腺苷酸环化酶;有的α亚基(a)可以抑 制腺苷酸环化酶。腺苷酸环化酶催化ATP生成环状AMP(cAMP)的反应,因此细胞内的cAMP水平在配体与受体结合后,可受G蛋白a亚单位的 作用而升高或降低,从而将细胞外信号转变为细胞内信号。这种细胞内信号可再作用于下游分子。这种细胞内信号的传递方式是G蛋白偶联型 受体传递信号的主要方式,这些细胞内信号分子被称为细胞内信使。细胞内信使亦被称为第二信使。已知的细胞内信使包括cAMP、cGMP、 甘油二酯(DAG)、IP3、和Ca2+等等(图21·12、13、14)。G蛋白的a亚基种类、其作用的效应分子及所调节的细胞内信使可参见表21-3

图21-10 七次跨膜受体-G蛋白偶联型受体跨膜结构示意图 G蛋白偶联受体的信号传递过程包括(1)配体与受体结合,(2)受体活化G蛋白;(3)G蛋白激活或抑制细胞中的效应分子;(4)效应分子改变细 胞内信使的含量与分布,(5)细胞内信使作用于相应的靶分子,从而改变细胞的代谢过程及基因表达等功能。本节将逐一介绍这一过程的主要环 节。 1.G蛋白的循环或活化(G Protein Cycle) G蛋白偶联型受体的信号转导途径中的第一个信号传递分子是G蛋白,其活化过程称为G蛋白循环。 G蛋白以α、βγ亚基三聚体的形式存在于细胞质膜内侧。α亚基已发现有20余种,分子量为36~52kd。α亚基具有多个活化位点,其中包括 可与受体结合并受其活化调节的部位、与βγ亚基相结合的部位、GDP或GTP结合部位以及与下游效应分子相互作用的部位等等。α亚基还具有 GTP酶活性。α亚基结合GDP时是无活性状态,而与GTP结合时则为有活性状态,GTP的水解又使其返回无活性状态。 G蛋白中的β和γ亚基亦有数种,但不及α亚基种类多。在细胞内,β和γ亚基形成紧密结合的二聚体,只有在蛋白变性条件下方可解离,因此 可以认为它们是功能上的单体。βγ亚基的主要作用是与α亚基形成复合体并定位于质膜内侧。近年来的研究表明,βγ亚基亦可作用于其下游效 应分子。 图21-11 G蛋白循环示意图 G蛋白循环的具体过程可见图21-11。当物理或化学信号刺激受体时,受体活化G蛋白使之发生构象改变。α亚基与GDP的亲和力下降,结 合的GDP为GTP所取代。α亚基结合了GTP后即与βγ亚基发生解离,成为活化状态的α亚基。活化了的α亚基此时可以作用于下游的各种效应分 子。这种活化状态将一直持续到GTP被α亚基自身具有的GTP酶水解为GDP。一旦发生GTP的水解,α亚基又再次与βγ亚基形成复合体,回到静 止状态,重新接受新的化学信号。 由于G蛋白的种类不同,因此G蛋白可以作用于不同的效应分子,或对同一效应分子进行不同的调节。 2.效应分子及细胞内信使 G蛋白活化之后,可作用于腺苷酸环化酶和磷脂酶C等效应分子(Effector)上。有的α亚基(Gs)可以激活腺苷酸环化酶;有的α亚基(αi)可以抑 制腺苷酸环化酶。腺苷酸环化酶催化ATP生成环状AMP(cAMP)的反应,因此细胞内的cAMP水平在配体与受体结合后,可受G蛋白α亚单位的 作用而升高或降低,从而将细胞外信号转变为细胞内信号。这种细胞内信号可再作用于下游分子。这种细胞内信号的传递方式是G蛋白偶联型 受体传递信号的主要方式,这些细胞内信号分子被称为细胞内信使。细胞内信使亦被称为第二信使。已知的细胞内信使包括cAMP、cGMP、 甘油二酯(DAG)、IP3、和Ca2+等等(图21-12、13、14)。G蛋白的α亚基种类、其作用的效应分子及所调节的细胞内信使可参见表21-3