《热学》课程教学大纲 一、课程基本信息 英文名称 Thermal Physics 课程代码 PHYS1002 课程性质 大类基础课程 授课对象 物理学(师范) 学分3学分 学时 54学时 主讲教师 须神 修订日期 2021年6月 指定教材李椿,章立源,钱尚武.热学(第三版)[.北京:高等教育出版社,2015. 二、课程目标 (一)总体目标: 通过本课程的学习,使学生掌握热学的基础理论、基础知识和基本技能:认识物质热运 动形态的特点、规律和研究方法:掌握比较系统的热力学和分子动理论的基本概念和基本原 理,并能较灵活地加以运用:切实掌握基本内容并初步领会物理学的研究方法:掌握热现象 的分析方法,培养学生的科学思维方法,特别是物理学思想,为后继课程打好扎实的基础 能。培养学生运用热学理论去分析物理现象,解决实际问题,以加深对物理规律的理解,活 跃学生的思想,激发学习兴趣,提高学生的自学能力、分析与解决实际问题的能力。引导学 生开展研究和讨论,加强科学素养的培养。培养学生实事求是的科学态度和辩证唯物主义的 世界观。 (二)课程目标: 课程目标1:掌握热学的基础理论、基础知识和基本技能:认识物质热运动形态的特点、 规律和研究方法。 课程目标2:掌握比较系统的热力学和分子动理论的基本概念和基本原理,并能较灵活 地加以运用.掌握由宏观的热力学定律和从物质的微观结构出发来研究宏观物体的热的性质 的研究方法,了解宏观可测量量与微观量的关系以及如何把宏观规律与微观解释相联系的方 法。为后继课程打好扎实的基础。 课程目标3:掌握热现象的分析方法,培养学生的科学思维方法,特别是物理学思想 培养学生运用热学理论去分析物理现象,解决实际问题,以加深对物理规律的理解,活跃学

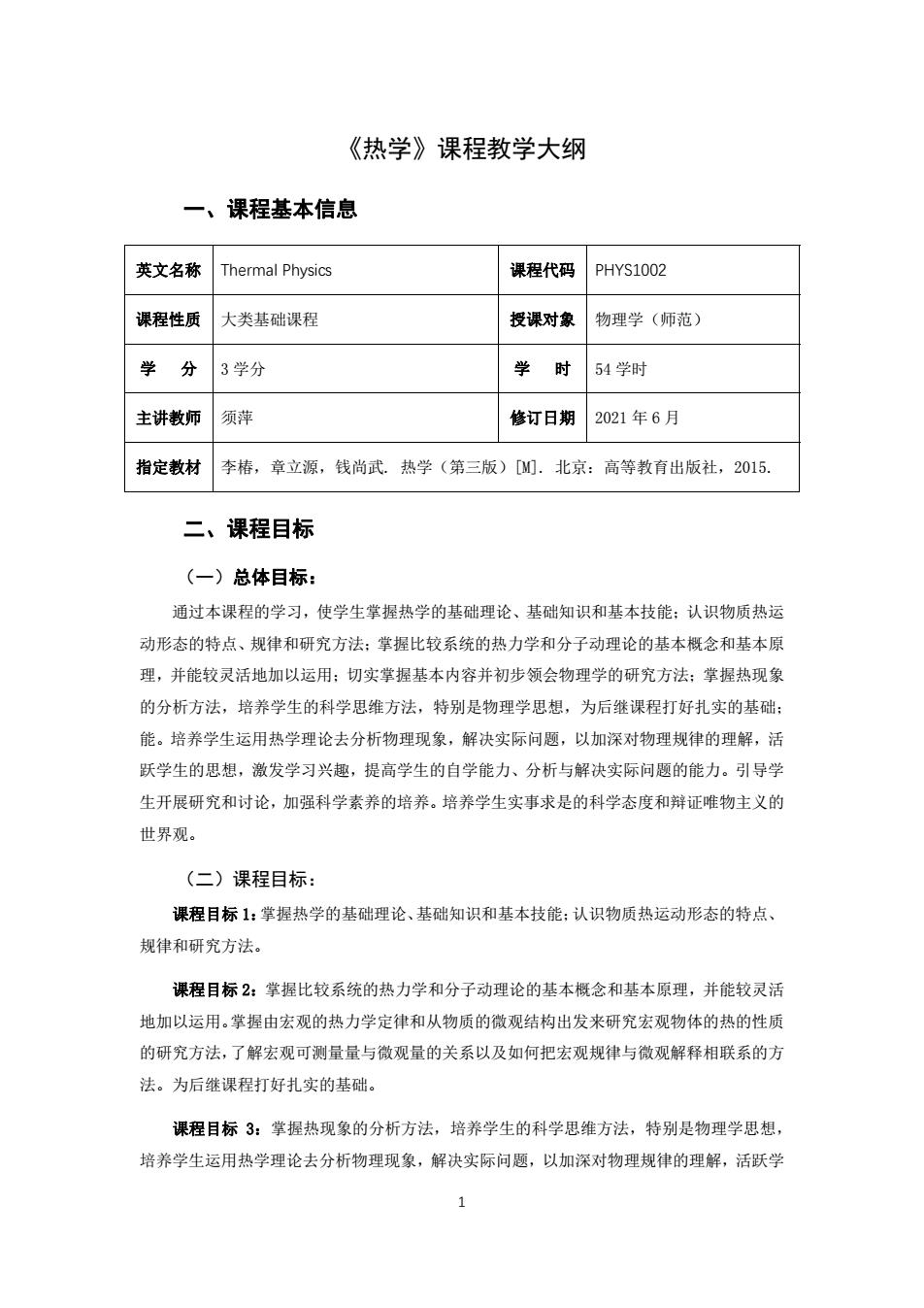

1 《热学》课程教学大纲 一、课程基本信息 英文名称 Thermal Physics 课程代码 PHYS1002 课程性质 大类基础课程 授课对象 物理学(师范) 学 分 3 学分 学 时 54 学时 主讲教师 须萍 修订日期 2021 年 6 月 指定教材 李椿,章立源,钱尚武. 热学(第三版)[M]. 北京:高等教育出版社,2015. 二、课程目标 (一)总体目标: 通过本课程的学习,使学生掌握热学的基础理论、基础知识和基本技能;认识物质热运 动形态的特点、规律和研究方法;掌握比较系统的热力学和分子动理论的基本概念和基本原 理,并能较灵活地加以运用;切实掌握基本内容并初步领会物理学的研究方法;掌握热现象 的分析方法,培养学生的科学思维方法,特别是物理学思想,为后继课程打好扎实的基础; 能。培养学生运用热学理论去分析物理现象,解决实际问题,以加深对物理规律的理解,活 跃学生的思想,激发学习兴趣,提高学生的自学能力、分析与解决实际问题的能力。引导学 生开展研究和讨论,加强科学素养的培养。培养学生实事求是的科学态度和辩证唯物主义的 世界观。 (二)课程目标: 课程目标 1:掌握热学的基础理论、基础知识和基本技能;认识物质热运动形态的特点、 规律和研究方法。 课程目标 2:掌握比较系统的热力学和分子动理论的基本概念和基本原理,并能较灵活 地加以运用。掌握由宏观的热力学定律和从物质的微观结构出发来研究宏观物体的热的性质 的研究方法,了解宏观可测量量与微观量的关系以及如何把宏观规律与微观解释相联系的方 法。为后继课程打好扎实的基础。 课程目标 3:掌握热现象的分析方法,培养学生的科学思维方法,特别是物理学思想, 培养学生运用热学理论去分析物理现象,解决实际问题,以加深对物理规律的理解,活跃学

生的思想,激发学习兴趣,提高学生的自学能力、分析与解决实际问题的能力。引导学生开 展研究和讨论,提高科学知识、科学方法、科学态度和科学桔神等科学素养。 课程目标4:正确理解中学物理热学部分的教学内容,能解决今后中学物理教学中遇到 的热学问题。 课程目标5:通过对热学发展史上某些重大的发现和发明的介绍,使学生了解物理学思 想和实验方法,培养学生的辩证唯物主义世界观。学习和了解这些知识与技能在生活、生产 中的应用,关注科学技术的现状及发展趋势,培养学生坚持真理,勇于创新,振兴中华,将 科学服务于人类的社会责任感:了解科学与技术、经济和社会的互动作用,认识人与自然、 社会的关系,有可持续发展意识和全球观念。 (三)课程目标与毕业要求、课程内容的对应关系 表1:课程目标与课程内容、毕业要求的对应关系表 课程目标 对应课程内容 对应毕业要求(及对应关系说明) 第一章温度 掌握物体内部热运动的基本规律以及 第二章气体分子动理论的基 热运动对物体性质的影响,使学生了解 研究热现象的宏观理论。 本概念 第三章气体分子热运动速率 和能量的统计分布律 课程目标1 第四章气体内的输运过程 第五章热力学第一定律 第六章热力学第二定律 理解 第七章固体 物理 知识 第八章液体 体系 第九章相变 与结 基本掌握研究宏观物体热性质的宏观描述 第五章热力学第一定律 原 课程目标2 方法,由实验所总结出来的热力学定 理。 第六章热力学第二定律 律,用严密的逻辑推理方法,研究宏观 物理的热性质

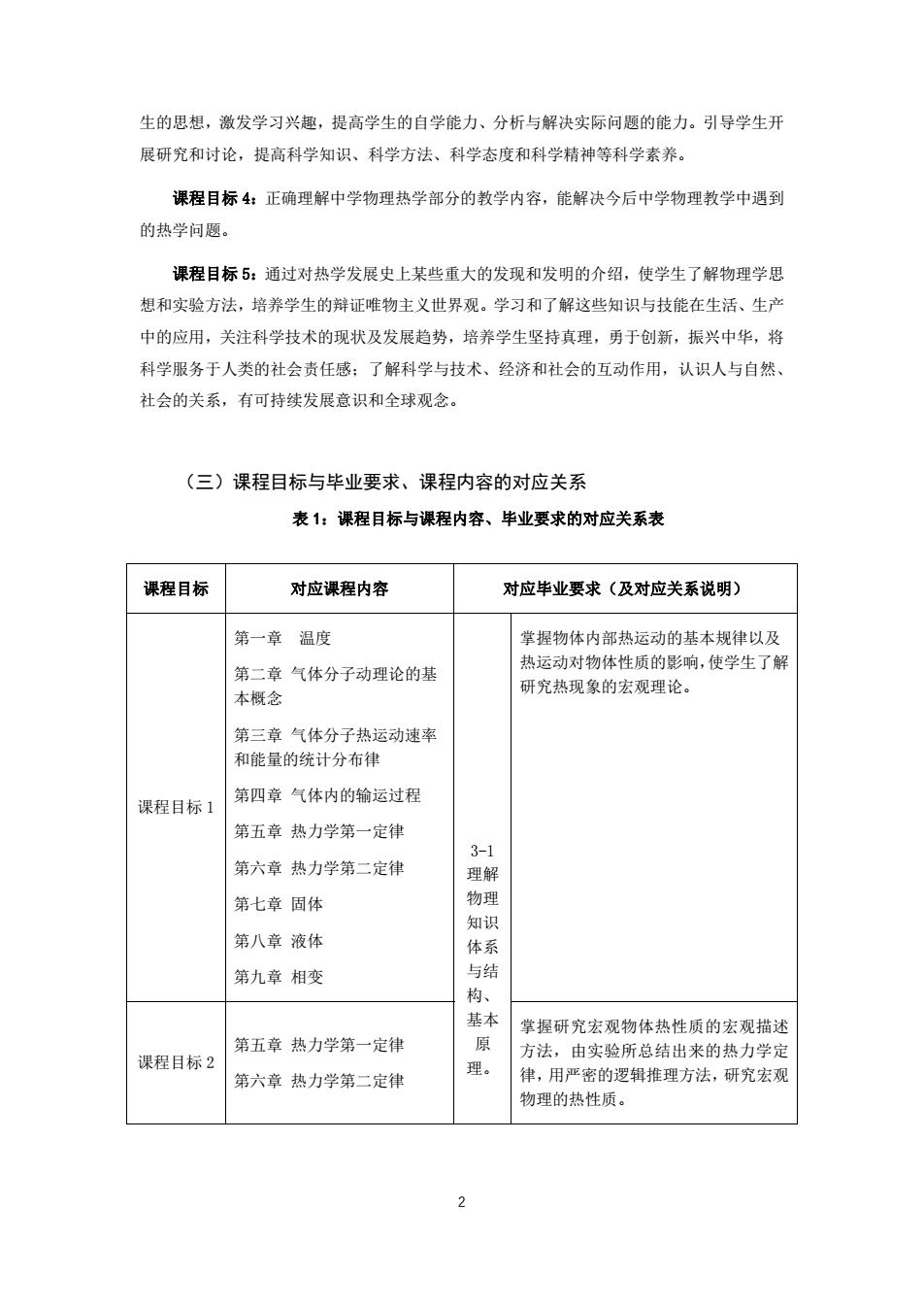

2 生的思想,激发学习兴趣,提高学生的自学能力、分析与解决实际问题的能力。引导学生开 展研究和讨论,提高科学知识、科学方法、科学态度和科学精神等科学素养。 课程目标 4:正确理解中学物理热学部分的教学内容,能解决今后中学物理教学中遇到 的热学问题。 课程目标 5:通过对热学发展史上某些重大的发现和发明的介绍,使学生了解物理学思 想和实验方法,培养学生的辩证唯物主义世界观。学习和了解这些知识与技能在生活、生产 中的应用,关注科学技术的现状及发展趋势,培养学生坚持真理,勇于创新,振兴中华,将 科学服务于人类的社会责任感;了解科学与技术、经济和社会的互动作用,认识人与自然、 社会的关系,有可持续发展意识和全球观念。 (三)课程目标与毕业要求、课程内容的对应关系 表 1:课程目标与课程内容、毕业要求的对应关系表 课程目标 对应课程内容 对应毕业要求(及对应关系说明) 课程目标 1 第一章 温度 第二章 气体分子动理论的基 本概念 第三章 气体分子热运动速率 和能量的统计分布律 第四章 气体内的输运过程 第五章 热力学第一定律 第六章 热力学第二定律 第七章 固体 第八章 液体 第九章 相变 3-1 理解 物理 知识 体系 与结 构、 基本 原 理。 掌握物体内部热运动的基本规律以及 热运动对物体性质的影响,使学生了解 研究热现象的宏观理论。 课程目标 2 第五章 热力学第一定律 第六章 热力学第二定律 掌握研究宏观物体热性质的宏观描述 方法,由实验所总结出来的热力学定 律,用严密的逻辑推理方法,研究宏观 物理的热性质

第二章气体分子动理论的基 了解热运动和其他运动形式之间的相 本概念 互转化,了解宏观世界和微观世界相哦 第三章气体分子热运动速率 系的基本思想方法。 课程目标3 和能量的统计分布律 第四章气体内的输运过程 第六章热力学第二定律 第九章相变 第二章气体分子动理论的基 3-2 掌握物体内部热运动的基本规律,使学 本概念 堂握 生了解热学的基本知识和基本趣律,塑 课程目标1 第三章气体分子热运动速率 物 握把宏观规律与微观解释相联系的力 和能量的统计分布律 过程 第五章热力学第一定律 通过由实验所总结出来的热力学定律 与研 课程目标2 用严密的逻辑推理方法,研究宏观物理 第六章热力学第二定律 法。 的热性质,提高学生的逻辑分析能力 三、教学内容 第一章温度 1.教学目标 了解热学的研究对象和研究热学问题的方法,了解热学发展史,培养学生的责任感及科 学精神: 理解平衡态的概念: 掌握电热力学第零定律的意义,理解温度概念及理想气体温标: 掌握理想气体状态方程及应用。 2.教学重难点 平衡态、温度等基本概念,描述气体状态的参量以及状态参量之间的函数关系。 3.教学内容 3.1平衡态状态参量 掌握平衡态、状态参量的基本概念:描述物质的状态的参量有哪些 3.2温度 3

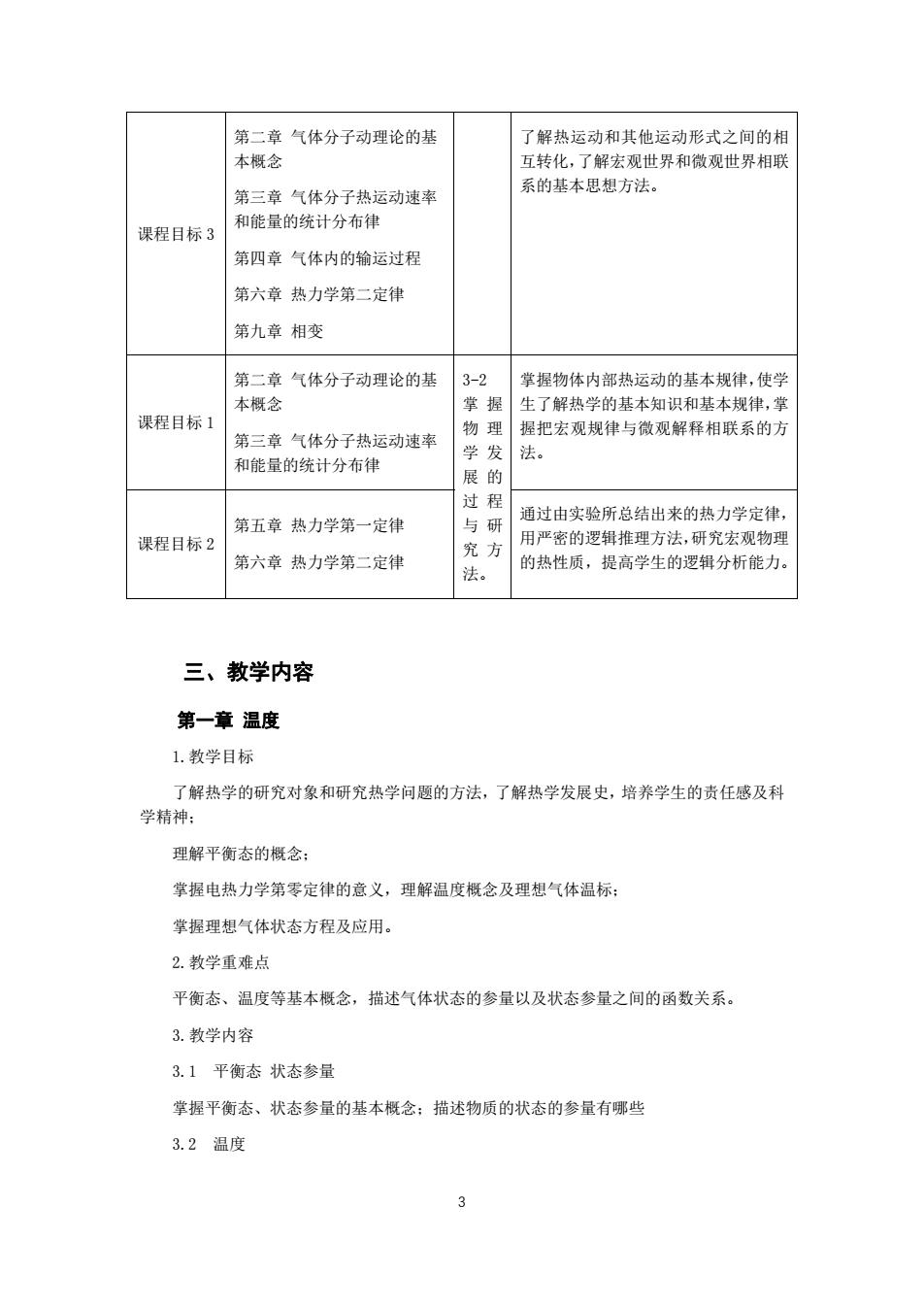

3 三、教学内容 第一章 温度 1.教学目标 了解热学的研究对象和研究热学问题的方法,了解热学发展史,培养学生的责任感及科 学精神; 理解平衡态的概念; 掌握电热力学第零定律的意义,理解温度概念及理想气体温标; 掌握理想气体状态方程及应用。 2.教学重难点 平衡态、温度等基本概念,描述气体状态的参量以及状态参量之间的函数关系。 3.教学内容 3.1 平衡态 状态参量 掌握平衡态、状态参量的基本概念;描述物质的状态的参量有哪些 3.2 温度 课程目标 3 第二章 气体分子动理论的基 本概念 第三章 气体分子热运动速率 和能量的统计分布律 第四章 气体内的输运过程 第六章 热力学第二定律 第九章 相变 了解热运动和其他运动形式之间的相 互转化,了解宏观世界和微观世界相联 系的基本思想方法。 课程目标 1 第二章 气体分子动理论的基 本概念 第三章 气体分子热运动速率 和能量的统计分布律 3-2 掌 握 物 理 学 发 展 的 过 程 与 研 究 方 法。 掌握物体内部热运动的基本规律,使学 生了解热学的基本知识和基本规律,掌 握把宏观规律与微观解释相联系的方 法。 课程目标 2 第五章 热力学第一定律 第六章 热力学第二定律 通过由实验所总结出来的热力学定律, 用严密的逻辑推理方法,研究宏观物理 的热性质,提高学生的逻辑分析能力

掌握热力学第零定律,理解定律的物理意义:建立温标的基本要素,了解经验温标、理 想气体温标、热力学温标。 3.3气体的物态方程 掌握理想气体的物态方程、道尔顿分压定律:了解非理想气体的物态方程,范德瓦耳斯 方程、昂内斯方程。 4.教学方法 课堂讲授与讨论相结合,注意引导、启发学生思维,课常练习和思考题的讨论等, 5.教学评价 完成课后相应习题,课后阅读。 第二章气体分子动理论的基本概念 1.教学目标 理解理想气体微观模型: 理解理想气体压强的意义与公式: 理解温度的微观意义: 了解分子间相互作用力级相互作用势能曲线: 理解范德瓦耳斯方程及修正项的意义。 2.教学重难点 理想气体的微观模型和宏观物质的微观结构,宏观可观测量压强、温度的微观决定因 素,以及从理想气体近似模型出发修正从而导出范德瓦耳斯气体方程。 3.教学内容 3.1物质的微观模型 掌握物质的微观模型的基本概念:掌握如何从物质的微观结构出发来解释热现象的基本 规律。 3.2理想气体的压强 掌捏理想气体的微观模型:推导理想气体的压强公式,理解宏观量是微观量的统计平均。 33温度的微观解释 掌握理想气体的温度的微观解释:理解温度是大量分子热运动的集体表现的统计意义。 3.4分子力 掌握分子间相互作用的规律:理解分子间的势能曲线的意义。 3.5范德瓦耳斯气体的压强 推导范德瓦耳斯方程:理解范德瓦耳斯方程对理想气体的物态方程的修正

4 掌握热力学第零定律,理解定律的物理意义;建立温标的基本要素,了解经验温标、理 想气体温标、热力学温标。 3.3 气体的物态方程 掌握理想气体的物态方程、道尔顿分压定律;了解非理想气体的物态方程,范德瓦耳斯 方程、昂内斯方程。 4.教学方法 课堂讲授与讨论相结合,注意引导、启发学生思维,课堂练习和思考题的讨论等。 5.教学评价 完成课后相应习题,课后阅读。 第二章 气体分子动理论的基本概念 1.教学目标 理解理想气体微观模型; 理解理想气体压强的意义与公式; 理解温度的微观意义; 了解分子间相互作用力级相互作用势能曲线; 理解范德瓦耳斯方程及修正项的意义。 2.教学重难点 理想气体的微观模型和宏观物质的微观结构,宏观可观测量压强、温度的微观决定因 素,以及从理想气体近似模型出发修正从而导出范德瓦耳斯气体方程。 3.教学内容 3.1 物质的微观模型 掌握物质的微观模型的基本概念;掌握如何从物质的微观结构出发来解释热现象的基本 规律。 3.2 理想气体的压强 掌握理想气体的微观模型;推导理想气体的压强公式,理解宏观量是微观量的统计平均。 3.3 温度的微观解释 掌握理想气体的温度的微观解释;理解温度是大量分子热运动的集体表现的统计意义。 3.4 分子力 掌握分子间相互作用的规律;理解分子间的势能曲线的意义。 3.5 范德瓦耳斯气体的压强 推导范德瓦耳斯方程;理解范德瓦耳斯方程对理想气体的物态方程的修正

4.教学方法 课堂讲授与讨论相结合,适当进行随堂测与思考题的讨论。 5.教学评价 课后相应习题,课后阅读。 第三章气体分子热运动速率和能量的统计分布律 1.教学目标 理解速率分布函数的意义,掌握麦克斯韦速率分布: 理解速度空间、麦克斯韦速度分布,了解从速度分布导出速率分布: 了解气体分子碰壁数的应用: 了解等温大气压强公式与玻耳兹曼分布 掌握能力均分定理。 2.教学重难点 平衡态下气体分子速率的统计分布规律的一些性质和特点以及玻尔兹曼分子按能量 分布规律和重力场中粒子按高度的分布:能量按自由度均分定理。 3.教学内容 3.1气体分子的速率分布律 掌握速率分布函数的意义:理解麦克斯韦速率分布律、麦克斯韦速度分布律的规律:理 想分布律的统计意义。 3.2用分子射线实验验证麦克斯书速度分布律 了解分子射线:了解葛正权实验、密勒和库士实验。 3.3玻耳兹曼分布律重力场中微粒按高度的分布 掌握玻耳兹曼分布律:理解重力场中微粒按高度的分布、等温压强公式。 3.4能量按自由度均分定理 掌握自由度的概念:掌握能量按自由度均分定理:掌握理想气体的热容的概念:了解经 典理论在解释热容随温度变化的缺陷 4.教学方法 课堂讲授与讨论结合,课堂练习与思考题的讨论。 5.教学评价 课后习题,实验模拟 第四章气体内的输运过程 1.教学目标

5 4.教学方法 课堂讲授与讨论相结合,适当进行随堂测与思考题的讨论。 5.教学评价 课后相应习题,课后阅读。 第三章 气体分子热运动速率和能量的统计分布律 1.教学目标 理解速率分布函数的意义,掌握麦克斯韦速率分布; 理解速度空间、麦克斯韦速度分布,了解从速度分布导出速率分布; 了解气体分子碰壁数的应用; 了解等温大气压强公式与玻耳兹曼分布 掌握能力均分定理。 2.教学重难点 平衡态下气体分子速率的统计分布规律的一些性质和特点以及玻尔兹曼分子按能量 分布规律和重力场中粒子按高度的分布;能量按自由度均分定理。 3.教学内容 3.1 气体分子的速率分布律 掌握速率分布函数的意义;理解麦克斯韦速率分布律、麦克斯韦速度分布律的规律;理 想分布律的统计意义。 3.2 用分子射线实验验证麦克斯韦速度分布律 了解分子射线;了解葛正权实验、密勒和库士实验。 3.3 玻耳兹曼分布律 重力场中微粒按高度的分布 掌握玻耳兹曼分布律;理解重力场中微粒按高度的分布、等温压强公式。 3.4 能量按自由度均分定理 掌握自由度的概念;掌握能量按自由度均分定理;掌握理想气体的热容的概念;了解经 典理论在解释热容随温度变化的缺陷。 4.教学方法 课堂讲授与讨论结合,课堂练习与思考题的讨论。 5.教学评价 课后习题,实验模拟。 第四章 气体内的输运过程 1.教学目标