《楞严经》 的来历 “拜经台”和“血渍经”的故事 图解楞严 《愕严经》的私传十分曲折:经文由龙树菩萨自龙宫传出,并被国王视为国宝, 禁止外传:智者大师十八载虔诚拜请,最终感得印度高僧般刺密神不惧生死 剖骨藏经间关而来中国:佛学造诣颠深的唐朝宰相房融亲自润饰经文,使经文 十分古奥优美 《楞严经》自龙宫传出 《楞严经》的来历要从释迦文佛一生的教化说起。佛具有“十力”、“四 无畏”、“十八不共法”,天上、人间、龙宫都曾说法。据《海龙王经·请佛 品》记载:有一次佛在灵鹫山说法,海龙王也参加听法。他闻法欢喜,在 佛说法之后,就请佛到龙宫讲法、受供。海龙王在从陆地到海底的龙宫的 路程中化现出三道宝阶,佛和大弟子们就沿着宝阶进入龙宫,佛在龙宫讲 了《十善业道经》。根据历史记载,许多人间没有的大乘经典龙宫均有储藏。 释迦文佛涅槃七百年以后,印度的大乘论师龙树菩萨开始出世弘法, 因其行解证悟的殊胜,受龙王的礼请进龙宫说法,在龙宫中他见到卷册浩 瀚的“龙宫大藏经”。龙树菩萨说法之余披阅“龙官大藏经”,发现了《楞 严经》,叹为稀有。为了利益阎浮提众生,菩萨以惊人的记忆力将全经默诵 下来。回到人间后,龙树菩萨将此经诵出,记录下来,献给国王。国王把 它视为无上法宝,珍藏在国库中,并且禁止外传。 ■智者大师拜请《楞严经》 此后,《楞严经》虽还没有传到中国,但其美名早已为大家所知晓。曾 有一位梵僧,在中国见到天台宗创始人智者大师所立的天台三观,于是告 诉他说与他们国中的《楞严经》的宗旨相符合。智者大师求法心切,于是 在公元576年,来到天台山山巅筑台,不畏寒暑、精进不解向西虔诚拜经, 这一拜就是十八年,直到圆寂也没有机缘见到《楞严经》。 智者大师为求阅《楞严经》的故事感动了印度的一位叫般刺密谛的高 僧,他觉得这部经和东土众生有着殊胜的法缘,于是他发誓要把《楞严经》 传译到中国来。第一次他带着抄录的《楞严经》过边境时被驻守的官吏搜 查出来了,传经行动宜告失败,法师只好返回。第二次法师想到把《楞严 经》背下来,这样就不会有被查收的危险。当他确信把《楞严经》背熟后

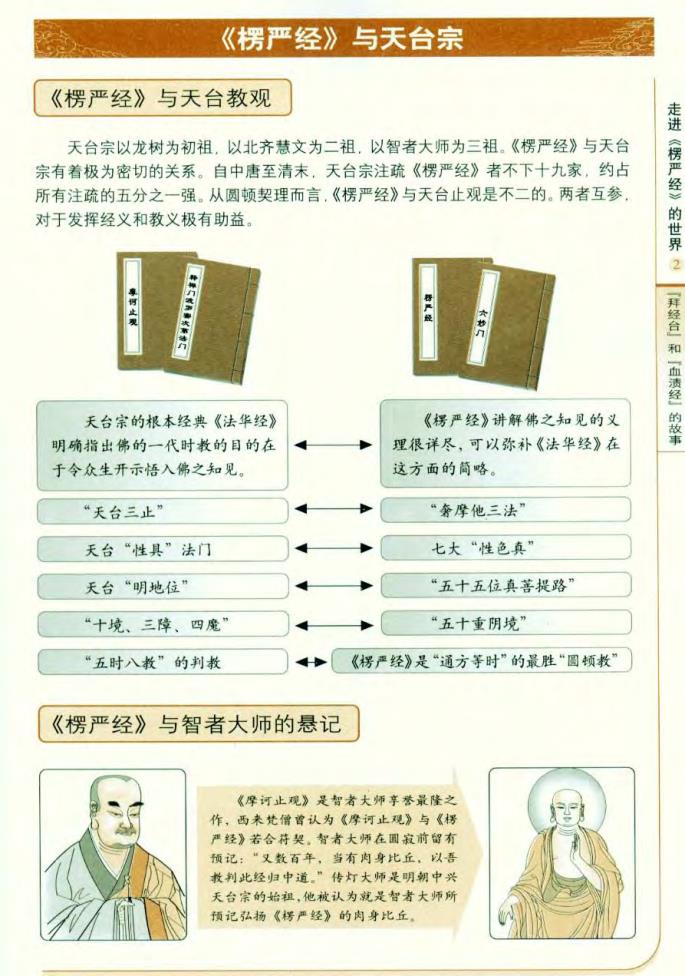

《楞严经》与天台宗 《楞严经》与天台教观 蘿 天台宗以龙树为初祖,以北齐慧文为二祖,以智者大师为三祖。《楞严经》与天台 宗有着极为密切的关系。自中唐至清未,天台宗注疏《楞严经》者不下十九家,约占 楞严 所有注疏的五分之一强。从圆顿契理而言,《楞严经》与天台止观是不二的。两者互参, 经 对于发挥经义和教义极有助益。 的世界 2 鼻何止观 严经 ★门 [拜经合』和 血清经 天台宗的根本经典《法华经》 《楞严经》讲解佛之知见的义 的 明确指出佛的一代时教的目的在 理很详尽,可以弥补《法华经》在 于令众生开示悟入佛之知见。 这方面的简略。 “天台三止” “奢摩他三法” 天台“性具”法门 七大“性色真” 天台“明地位” “五十五位真菩提路” “十境、三降、四魔” “五十重阴境” “五时八教”的判教 《楞严经》是“通方等时”的最胜“圆顿教” 《楞严经》与智者大师的悬记 《厚河止观》是智者大师享誉最隆之 作,西来梵僧曾认为《摩诃止观》与《楞 严经》若合符哭,智者大师在围寂前留有 预记:“又数百年,当有肉身比丘,以吾 教判此经归中道”传灯大师是明朝中兴 天台宗的始祖,他被认为就是智者大师所 领记弘扬《楞严经》的肉身比丘

再次启程,好不容易到达中国的边境。但一路奔被跋涉后,疲劳至极的法 师发现有一部分经文怎么也记不全了,只好重新返回。 解楞严 ■般刺密谛割臂传经 历经两次挫折,般刺密谛法师的弘法之志愈加坚定。他采用了一种现 代人难以想象的方法:先将经文用很小的字抄写在很薄很薄的最柔细的白 壹 毡上,用蜡封妥,再割开手臂,把经文潜藏在皮下。等到刀口平复后,法 师再行出国。这一次般刺密谛法师成功地渡海来到中国的广东省,时在武 则天罢政、唐朝中宗皇帝继位的神龙元年,即公元705年。 般刺密谛法师到达广州后,对广州寺院的高僧大德们宣告了他把《楞 严经》带到中国来了的喜讯。大家听了就非常感动和振奋,因为《楞严经》 的大名已由智者大师的拜经变得尽人皆知。他们找到当时在广州负责政务 的宰相房融。房融是佛教居士且受过菩萨戒,知道法师的经历后很重视,于 是将般刺密谛法师奉请到制止寺住下。法师剖开了臂膊的肌肉取出经文, 因时间太久,抄录的《楞严经》变成了血肉模糊的“血渍经”,经文难以辨 识,更不要说翻译了。就在大家都无计可施时,房融的女儿建议用牛奶或 人奶浸泡“血渍经”,以便清洗掉白布上的血肉,同时又不会损害到上面的 字迹。大家试验之后,果然现出了经文,于是皆大欢喜。 ■房融宰相润饰译文 《楞严经》于神龙元年五月二十三日起正式在广州制止寺开始翻译。般 刺密谛法师任译主,北印度弥伽释迦法师翻音,怀迪法师证译,房融宰相 笔录润饰文采。因房融宰相学养渊博深厚,所以翻译出来的《楞严经》文 字十分典雅优美,在中国古代文学史上也占有一席之地。般刺密谛法师是 守法之人,《楞严经》翻译完之后,他匆匆地赶回印度,对印度国王说:《楞 严经》已经被他偷偷送到唐朝了,他愿以一身承担所有罪责。 房融宰相将这个感人的事迹和译出的《楞严经》以奏折送入朝廷。后 来禅宗北宗的神秀大师进宫弘法之余将《楞严经》抄录了出来,又得到了 房融宰相的家藏原本,《楞严经》才开始流通

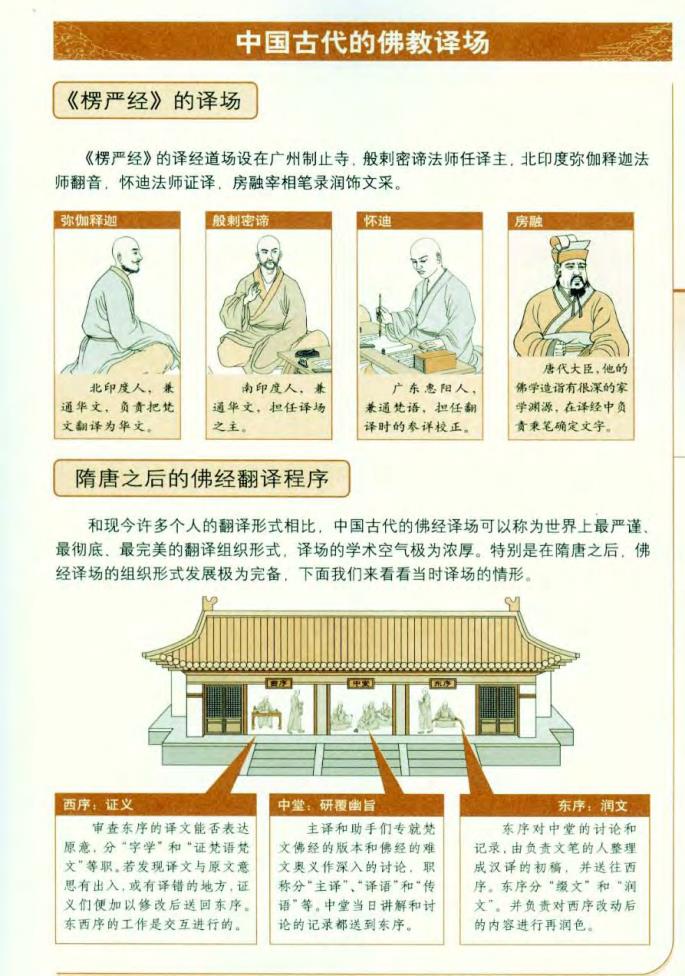

中国古代的佛教译场 《楞严经》的译场 《楞严经》的译经道场设在广州制止寺,般刺密谛法师任译主,北印度弥伽释迦法 师翻音,怀迪法师证译,房融宰相笔录润饰文采。 弥伽释迦 般刺密谛 怀迪 房融 唐代大臣,他的 北印度人,兼 南印度人,兼 广东患阳人, 佛学造诣有很深的家 通华文,负真把梵 通华文,担任译场 兼通处语,担任翻 学渊源,在译经中负 文翻译为华文。 之主。 译时的参详校正。 责乘笔确定文字。 隋唐之后的佛经翻译程序 和现今许多个人的翻译形式相比,中国古代的佛经译场可以称为世界上最严谨 最彻底、最完美的翻译组织形式,译场的学术空气极为浓厚。特别是在隋唐之后,佛 经译场的组织形式发展极为完备,下面我们来看看当时译场的情形。 西序:证义 中堂:研覆幽旨 东序:润文 审查东序的译文能否表达 主译和助手们专就梵 东序对中堂的讨论和 原意,分“字学”和“证梵语梵 文佛经的版本和佛经的难 记录,由负责文笔的人整理 文”等职,若发现译文与原文意 文奥义作深入的讨论,职 成汉译的初稿,并送往西 思有出入,或有译错的地方,证 称分“主译”、“译语“和“传 序。东序分“领文”和”润 义们便加以缘改后送回东序。 语”等。中堂当日讲解和讨 文”。并负责对西序改动后 东西序的工作是交互进行的。 论的记承都送到东序。 的内容进行再润色

诸宗共尊之经 圆摄八宗的《楞严经》 解 《楞严经》内客丰富,义理深莲,历来被参为统摄佛教经论的教海指南和禅宗 严 经 正眼,因而受到佛教各个宗派的极力推崇,中国佛教诸大宗派常常从各自的宗 派理路来论释此经,而儒家和道教也常从此经寻找三教同源的基点。 豆 ■ 《楞严经》与禅宗 自中唐以后,《楞严经》开始盛行于禅门,注解此经的禅门高僧大德很 多,至今存在的重要注疏有:莲池祩宏的《楞严经摸》、憨山德清的《楞严 经通议》、圆瑛大师的《首楞严经讲议》等。 ■提倡顿悟渐修 《楞严经》的正文内容结构可以分为见道、修道、证果、结经、助道五 个部分,强调“理则顿悟,乘悟并销,事非顿除,因次第尽”,有很浓的顿 悟和渐修的教风,暗合六祖慧能大师强调“不悟本心,学法无益”的禅宗 宗旨。太虚大师曾评价说:“若以全部脉络义理观察,明理、修行、证果, (《楞严经》)仍以属禅宗为确切。”因此,历代禅宗大师对《楞严经》都极 为推崇,当代禅宗大师虚云老和尚在禅七中开示说:“以我的愚见,最好能 专读一部《楞严经》,只要熟读正文,不必看批注,读到能背,便能以前文 解后文,以后文解前文。此经由凡夫直到成佛,由无情到有情,山河大地、 四圣六凡、修证迷悟、理事、因果、戒律都详详细细地说尽了,所以熟读 《楞严经》很有利益。” ■机锋泼辣,妙喻如珠 《楞严经》旨趣幽微,论证细密犹如抽丝剥茧,佛理演绎层层推进,处 处指归向上一着,这之中隐伏了许多生动泼辣的机趣。禅宗著名公案集《碧 岩录》、《无门关》等收录了《楞严经》的经文及相关禅门机锋。禅宗著名 偈颂集《禅宗颂古联珠通集》等收人了大量吟颂《楞严经》原文及衍生机 锋的诗偈。有东土“小释迦”之称的永明延寿著《宗镜录》以会通教禅,其 中对《楞严经》屡有征引阐释,使楞严大定与禅宗交相辉映。同时,《楞严 经》中充满精彩绝伦的譬喻,如“认贼为子”、“捏目生花”、“怖头狂走”、 “蒸砂成饭”、“味如嚼蜡”等,较之后世禅门某些公案,更显得雍容华贵