第2章光学显微技术5 第2章 光学显微技术 2.1光学显微镜的发展历程 显微镜(microscope)一词于1625年由法布尔首先提出,并一直沿用至今。早在12世纪 初,阿拉伯人阿尔·海真就磨制了透镜。詹森父子约在1590年就制造出了第一台放大倍数 约为20倍的显微镜。1610年意大利物理学家伽利略制造了具有物镜、目镜及镜筒的复式 显微镜。1611年开普勒阐明了显微镜的基本原理。1628年前后舒纳在开普勒设计的基础 上制造出了近代显微镜。 英国物理学家罗伯特·胡克在1665年制造的复式显微镜(图2-1(a)能放大140倍。 他用这台显微镜观察软木塞,发现了小的蜂房状结构,称其为“细胞”,由此引起了细胞研究 的热潮,并由德国学者施旺和施莱登最终建立了细胞学说。 1684年,荷兰物理学家惠更斯设计并制造出结构简单且效果较好的双透镜目镜一惠 更斯目镜,其是多种现代目镜的原型。这时的光学显微镜(图2-1(b))已初具现代显微镜的 基本结构。 高前 (a) (b) 图21早期的光学显微镜 (a)罗伯特·胡克用来发现细胞的光学显微镜(b)1684年的显微镜 在显微镜的发展史中,贡献最为卓著的是德国的物理学家、数学家恩斯特·阿贝。他提 仅限读者PB18030910本人使用,阅毕请删除,不要传播

仅限读者PB18030910本人使用,阅毕请删除,不要传播

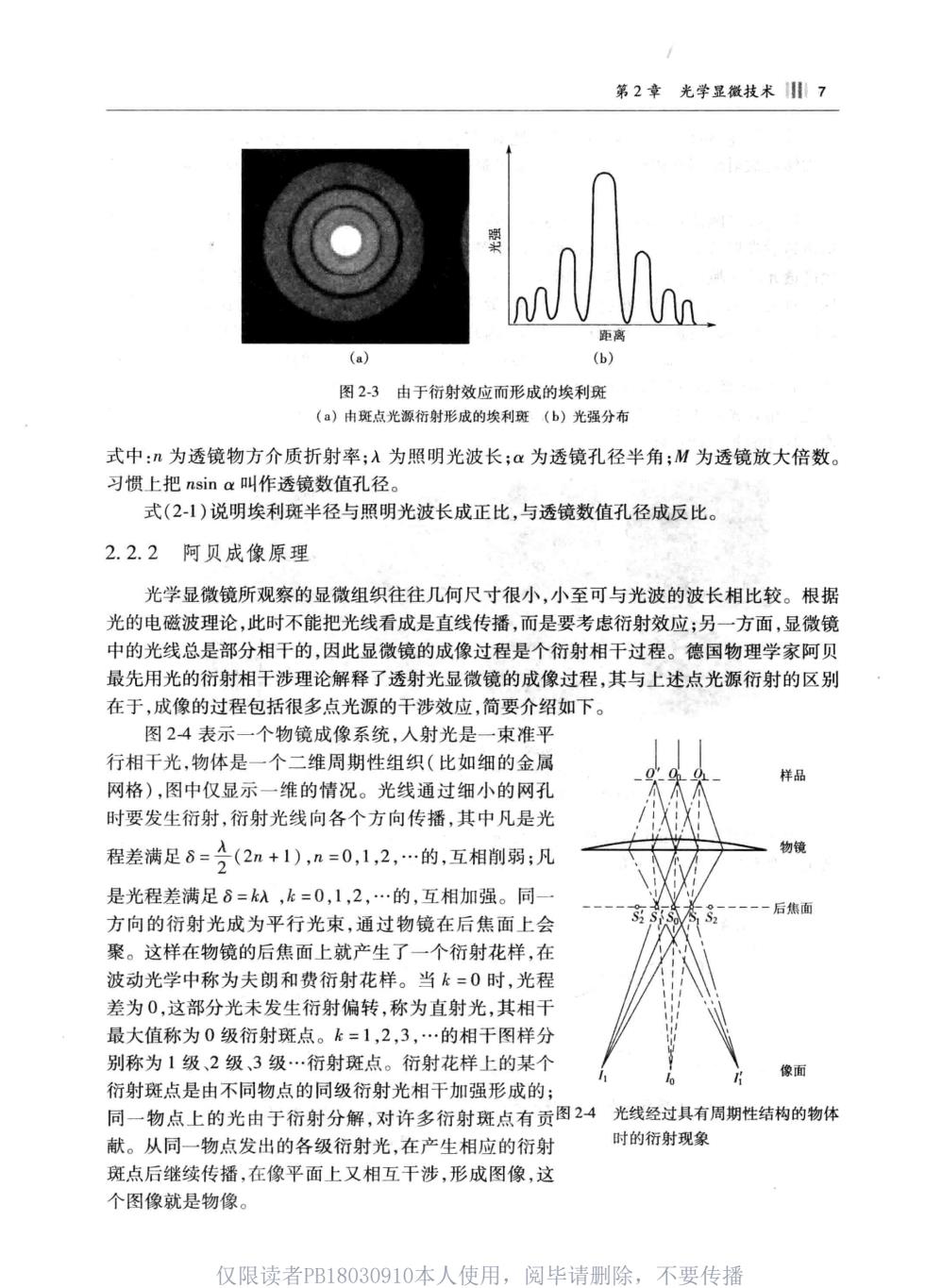

6川材料分析方法 出了完整的显微镜理论,阐明了成像原理、数值孔径等问题。他在1870年发表了有关放大 理论的重要文章,两年后又发明了油浸物镜,在光学玻璃、显微镜的设计和改进等方面取得 了很高的成就。 20世纪中叶,人们采用短波长的光线作光源制造出荧光显微镜和紫外光显微镜,由于 光源波长的缩短,显微镜的分辨本领提高了。 2.2'光学显微镜的成像原理 2.2.1衍射的形成 物理光学把光视为一种电磁波,具有波粒二象性,即波动性和粒子性。由于光具有波动 性质,使得光波相互之间发生干涉作用,产生衍射现象。 一个样品可看成是由许多物点所组成的,当 用波长为入的光波照射物体时,每一个物点都可 看成一个“点光源”。图2-2中的狭缝代表一系列 点光源,定性地演示了衍射发生的原因。 如果照明光线为平行光,在狭缝中间连线b上 的每一点都可以看作一个光源,发射子波,由于这 些子波相互之间的干涉作用,光的能量分布变得 强度 不再均匀。屏幕上的P,点到狭缝上边缘的距离与 图2-2光波衍射示意 到狭缝下边缘的距离之差为一个波长,因此从狭 缝上边缘和从狭缝下边缘发出的两列光波在P,点 相互增强,但这两列光波不过是从连线b上发出的无数光波中的一对,其他任意两列光波到 达P,点的波程差均小于一个波长。例如,考虑从狭缝上边缘处发出的一个子波和从它下方 紧邻着的点发出的第一个子波.一者的波程差非常小,接沂相干曾强的条件旧并不亚格灣 循相干增强。当第二个子波的发光点下移时,两个波的波程差将逐渐增大,直至发光点位于 狭缝中央时,二者的波程差为半个波长,此时发生相干抵消。发光点继续下移,相干抵消的 程度逐渐下降,当到达狭缝下边缘时,又发生完全的相干增强。这样从整个狭缝内发出的光 波的累计相干效果是在P,点两侧造成一个光强的低谷,P,点位于谷底的位置。 相反,在P,点处,从狭缝上边缘和下边缘发出的光波的波程差为1个波长,P,成为相 干增强区的中心,称为第一级衍射极大值。第二、第三和更高级的衍射极大值发生在波程差 为半波长的奇数倍处,而相干极小值发生在波程差为半波长的偶数倍处。 综上所述,由于衍射效应,一个点光源在像平面上将形成一个由具有一定尺寸的中央亮 斑及其周围明暗相间的圆环所组成的所谓埃利(Ai旷y)斑,如图23(a)所示。通常以埃利斑 第一暗环的半径来衡量其大小。用测微光度计沿通过埃利斑中心的直线进行扫描,可测得 埃利斑光强度的分布。约84%的强度集中在中央亮斑,其余分散在第一亮环、第二亮环 .由于周围亮环的光强度比较低,一般情况下肉眼不易分辨,只能看到中央亮斑。 根据衍射理论推导,点光源通过透镜产生的埃利斑第一暗环半径R,的表达式为 R。=0.61AM (2-1) nsin a 仅限读者PB18030910本人使 用 阅毕请删除,不要传播

仅限读者PB18030910本人使用,阅毕请删除,不要传播

第2章光学显微技术川7 n( (a) (b) 图23由于衍射效应而形成的埃利斑 ()由斑点光源術射形成的埃利斑(b)光强分布 式中:n为透镜物方介质折射率;入为照明光波长;α为透镜孔径半角:M为透镜放大倍数。 习惯上把nsin a叫作透镜数值孔径。 式(2-1)说明埃利斑半径与照明光波长成正比,与透镜数值孔径成反比。 2.2.2阿贝成像原理 光学显微镜所观察的显微组织往往几何尺寸很小,小至可与光波的波长相比较。根振 光的电磁波理论,此时不能把光线看成是直线传播,而是要考虑衍射效应;另一方面,显微镜 中的光线总是部分相干的,因此显微镜的成像过程是个衍射相干过程。德国物理学家阿贝 最先用光的衍射相干涉理论解释了透射光显微镜的成像过程,其与上述点光源衍射的区别 在于,成像的过程包括很多点光源的干涉效应,简要介绍如下。 图24表示一个物镜成像系统,人射光是一束准平 行相干光,物体是一个二维周期性组织(比如细的金属 样品 网格),图中仅显示一维的情况。光线通过细小的网孔 时要发生衍射,衍射光线向各个方向传播,其中凡是光 程差满足8=分(2n+1),n=0,1,2,.的,互相削弱;凡 是光程差满足8=k,k=0,1,2,.的,互相加强。同 一一后焦面 方向的衍射光成为平行光束,通过物镜在后焦面上会 聚。这样在物镜的后焦面上就产生了一个衍射花样,在 波动光学中称为夫朗和费衍射花样。当k=0时,光程 差为0,这部分光未发生衍射偏转,称为直射光,其相干 最大值称为0级衍射斑点。k=1,2,3,.的相干图样分 别称为1级、2级,3级.衍射斑点。衍射花样上的某个 像面 衍射斑点是由不同物点的同级衍射光相干加强形成的; 同一物点上的光由于衍射分解,对许多衍射斑点有贡图24光线经过具有周期性结构的物体 献。从同一物点发出的各级衍射光,在产生相应的衍射 时的衍射现象 斑点后继续传播,在像平面上又相互干涉,形成图像,这 个图像就是物像。 仅限读者PB18030910本人使用,阅毕请删除,不要传播

仅限读者PB18030910本人使用,阅毕请删除,不要传播

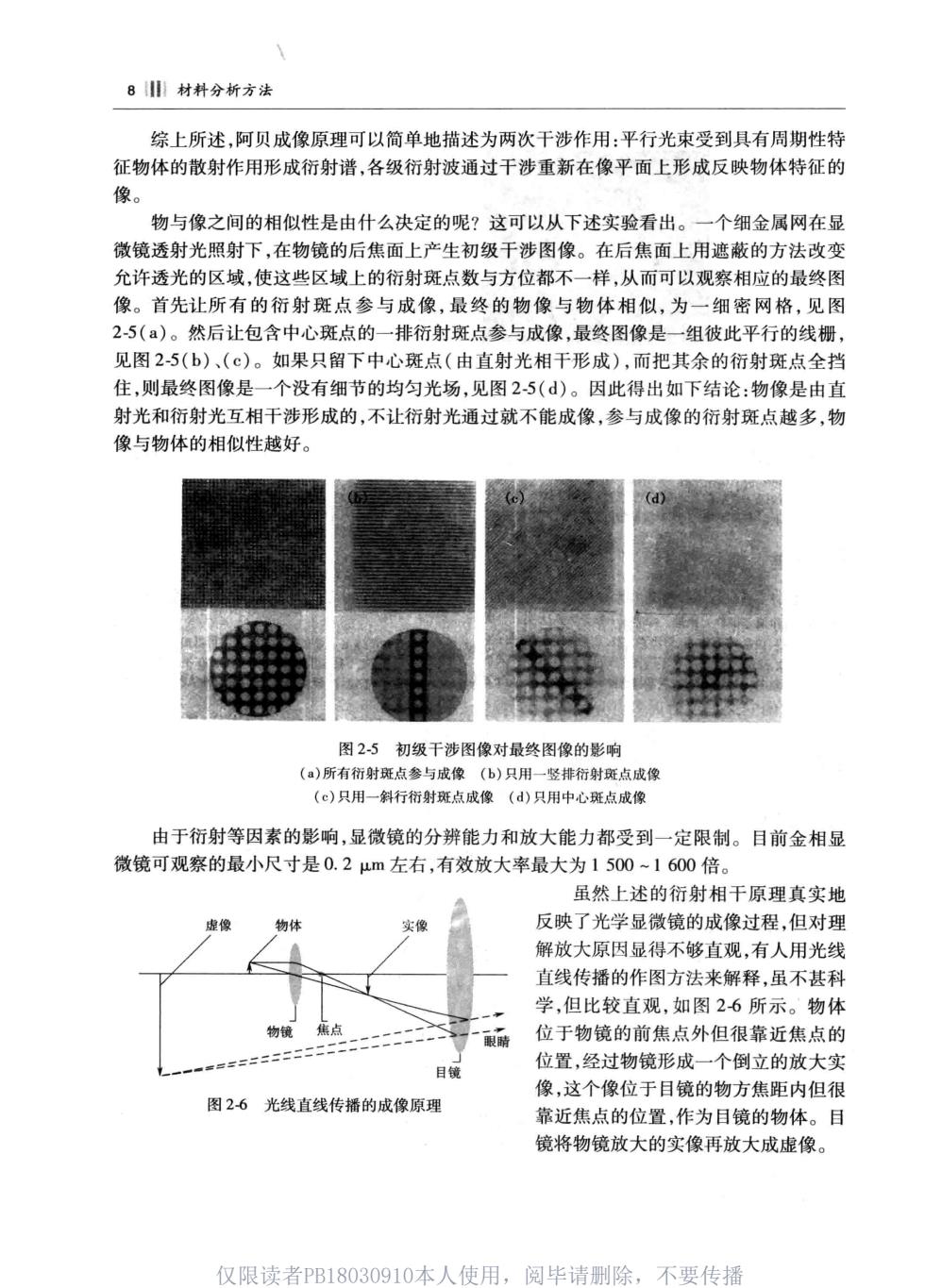

8川材料分析方法 综上所述,阿贝成像原理可以简单地描述为两次干涉作用:平行光束受到具有周期性特 征物体的散射作用形成衍射谱,各级衍射波通过干涉重新在像平面上形成反映物体特征的 物与像之间的相似性是由什么决定的呢?这可以从下述实验看出。一个细金属网在显 微镜透射光照射下,在物镜的后焦面上产生初级干涉图像。在后焦面上用遮蔽的方法改变 允许透光的区域,使这些区域上的衍射斑点数与方位都不一样,从而可以观察相应的最终图 像。首先让所有的衍射斑点参与成像,最终的物像与物体相似,为一细密网格,见图 25()。然后让包含中心斑点的一排衍射斑点参与成像,最终图像是一组彼此平行的线栅 见图2-5(b)、(©)。如果只留下中心斑点(由直射光相干形成),而把其余的衍射斑点全挡 住,则最终图像是一个没有细节的均匀光场,见图25()。因此得出如下结论:物像是由直 射光和衍射光互相干涉形成的,不让衍射光通过就不能成像,参与成像的衍射斑点越多,物 像与物体的相似性越好。 图25初级干涉图像对最终图像的影响 (a)所有衍射斑点参与成像(b)只用一竖排衍射斑点成像 (©)只用一斜行衍射斑点成像(d)只用中心斑点成像 由于衍射等因素的影响,显微镜的分辨能力和放大能力都受到一定限制。目前金相显 微镜可观察的最小尺寸是0.2m左右,有效放大率最大为1500~1600倍。 虽然上述的衍射相干原理真实地 反映了光学显微镜的成像过程,但对理 解放大原因显得不够直观,有人用光线 直线传播的作图方法来解释,虽不甚科 学,但比较直观,如图26所示。物体 位于物镜的前焦点外但很靠近焦点的 位置,经过物镜形成一个倒立的放大实 像,这个像位于目镜的物方焦距内但很 图2-6光线直线传播的成像原理 靠近焦点的位置,作为目镜的物体。目 镜将物镜放大的实像再放大成虚像。 仅限读者PB18030910本人使用 阅毕请删除, 不要传播

仅限读者PB18030910本人使用,阅毕请删除,不要传播

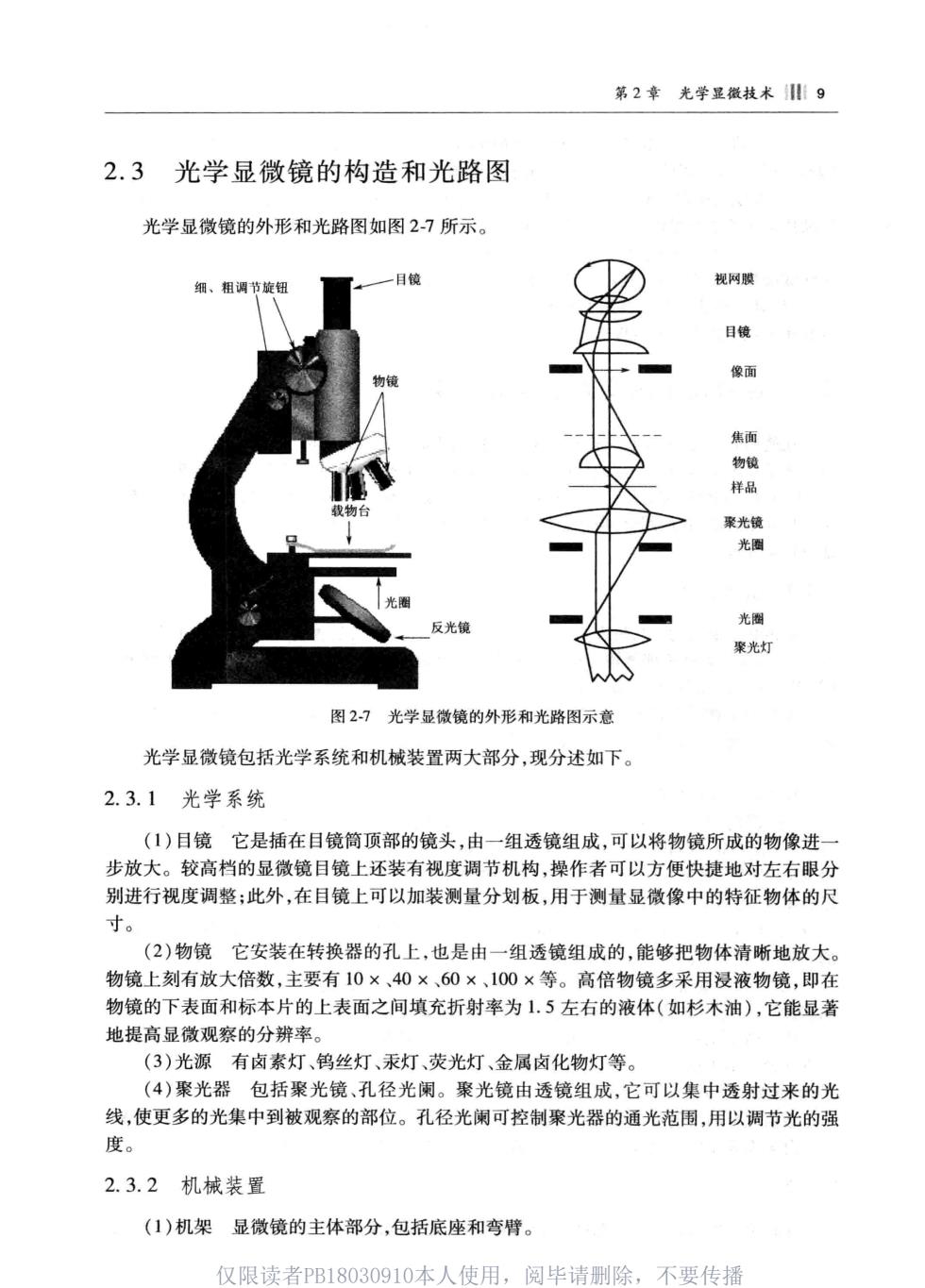

第2章光学显微技术川9 2.3光学显微镜的构造和光路图 光学显微镜的外形和光路图如图2-7所示。 细、相调节旋钮 目 视网 目镜 像面 聚光镜 光 光圈 图27光学显微镜的外形和光路图示意 光学显微镜包括光学系统和机械装置两大部分,现分述如下。 2.3.1光学系统 (1)目镜它是插在目镜筒顶部的镜头,由一组透镜组成,可以将物镜所成的物像进 步放大。较高档的显微镜目镜上还装有视度调节机构,操作者可以方便快捷地对左右眼分 别进行视度调整;此外,在目镜上可以加装测量分划板,用于测量显微像中的特征物体的尺 寸。 (2)物镜它安装在转换器的孔上,也是由一组透镜组成的,能够把物体清晰地放大。 物镜上刻有放大倍数,主要有10×,40×、60×、100×等。高倍物镜多采用浸液物镜,即在 物镜的下表面和标本片的上表面之间填充折射率为1.5左右的液体(如杉木油),它能显著 地提高显微观察的分辨率。 (3)光源有卤素灯、钨丝灯、汞灯、荧光灯、金属卤化物灯等。 (4)聚光器包括聚光镜、孔径光阑。聚光镜由透镜组成,它可以集中透射过来的光 线,使更多的光集中到被观察的部位。孔径光阑可控制聚光器的通光范围,用以调节光的强 度。 2.3.2机械装置 (1)机架显微镜的主体部分,包括底座和弯臂。 仅限读者PB18030910本人使用,阅毕请删除,不要传播

仅限读者PB18030910本人使用,阅毕请删除,不要传播