因此,电子激发态有: 第一、第二、.电子激发单重态S1,S2,. 第一、第二、电子激发三重态T1,T2,.。 激发过程:基态(S)→激发态(S、S,激发态振动能级); 去活化过程:激发态→基态:多种途径和方式(见能 级图)

因此,电子激发态有: 第一、第二、.电子激发单重态 S1 ,S2 , . ; 第一、第二、.电子激发三重态 T1 , T2 , . 。 激发过程:基态(S0 )→激发态(S1、S2激发态振动能级) ; 去活化过程:激发态→基态:多种途径和方式(见能 级图)

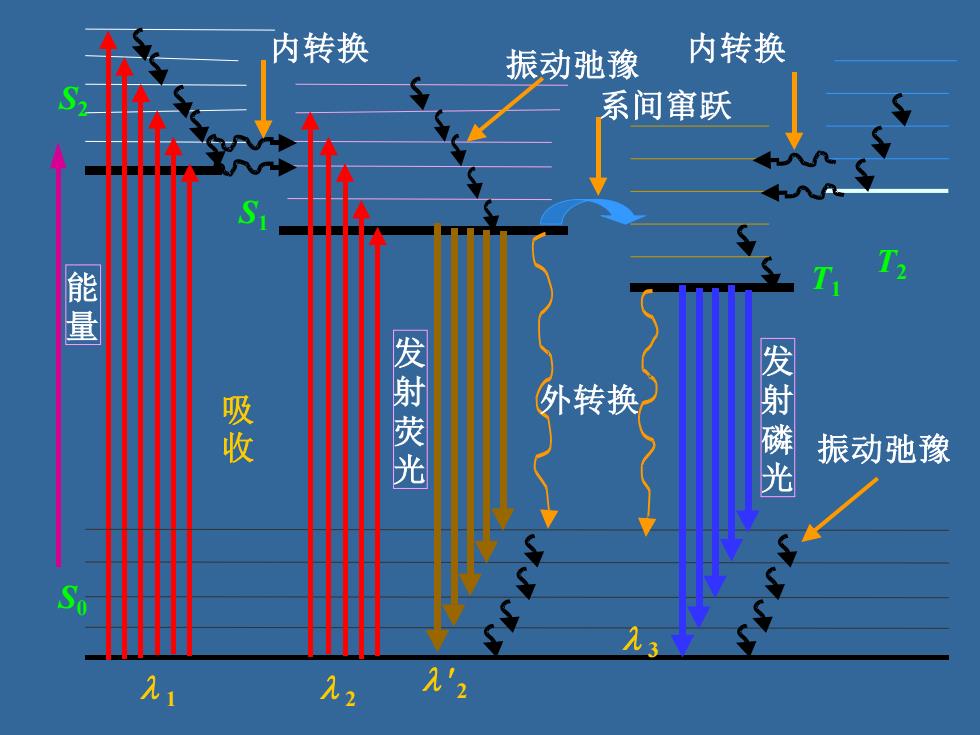

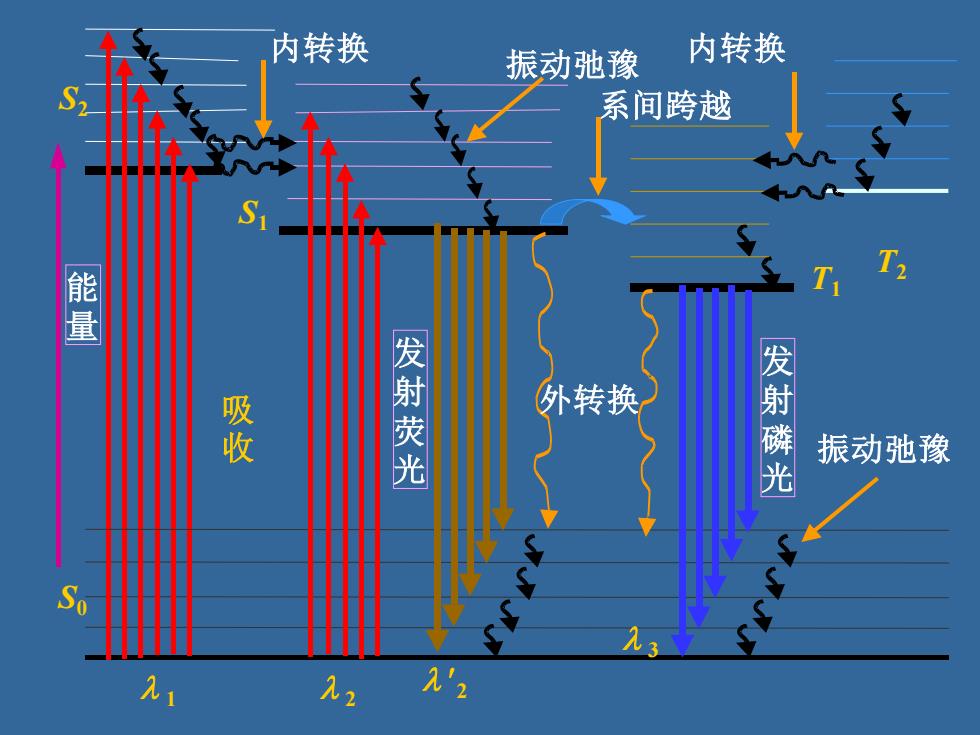

内转换 振动弛豫 内转换 系间窜跃 量 股 发射荧光 外转换 发射磷光 振动弛豫 So '2

S2 S1 S0 T1 吸 收 发 射 荧 光 发 射 磷 光 系间窜跃 内转换 振动弛豫 能 量 l l 1 2 l 3 外转换 l 2 T2 内转换 振动弛豫

2.激发态→基态的能量传递途径(一荧光、磷光的产生) 电子处于激发态是不稳定状态,返回基态时,通过辐 射跃迁(发光)和无辐射跃迁等去活化过程失去能量。 传递途径 辐射跃迁 无辐射跃迁 荧光 磷光 振动弛豫 内转换 系间窜跃 外转换 激发态停留时间短、返回速度快的途径,发生的几率 大,发光强度相对大。 荧光:107~10-9s,第一激发单重态最低振动能级基态 磷光:10+~10s;第一激发三重态最低振动能级一→基态

2.激发态→基态的能量传递途径(—荧光、磷光的产生) 电子处于激发态是不稳定状态,返回基态时,通过辐 射跃迁(发光)和无辐射跃迁等去活化过程失去能量。 传递途径 辐射跃迁 荧光 磷光 振动弛豫 内转换 系间窜跃 无辐射跃迁 激发态停留时间短、返回速度快的途径,发生的几率 大,发光强度相对大。 荧光:10-7~10 -9 s,第一激发单重态最低振动能级→基态; 磷光:10-4~10s;第一激发三重态最低振动能级→基态。 外转换

非辐射能量传递过程: 振动弛豫:同一电子能级肉以热交换形式由高振动能级 至低振动能级间的跃迁。这一失活过程极快(102s)。 内转换:同一多重态的两个电子能级间的非辐射跃迁过 程,如S2-S1,T2→T等 系间窜跃:不同多重态有重叠振动能级间非辐射跃迁。 如S,→T,等。改变电子自旋,禁阻跃迁,通过自旋一轨道偶 合进行。 外转换:溶液中的激发态分子与溶剂或其他分子之间相 互碰撞而失去能量,并以热的形式释放。常发生在第一激发 单重态(或三重态)的最低振动能级向基态转换的过程中。 外转换使荧光或磷光减弱或“猝灭

非辐射能量传递过程: 振动弛豫:同一电子能级内以热交换形式由高振动能级 至低振动能级间的跃迁。这一失活过程极快(10 -12 s)。 内转换:同一多重态的两个电子能级间的非辐射跃迁过 程,如S2→S1 , T2 → T1等 系间窜跃:不同多重态有重叠振动能级间非辐射跃迁。 如S1→ T1等。改变电子自旋,禁阻跃迁,通过自旋—轨道偶 合进行。 外转换:溶液中的激发态分子与溶剂或其他分子之间相 互碰撞而失去能量,并以热的形式释放。常发生在第一激发 单重态(或三重态)的最低振动能级向基态转换的过程中。 外转换使荧光或磷光减弱或“猝灭

内转换 振动弛豫 内转换 系间跨越 能量 吸收 发射荧光 外转换 发射磷光 振动弛豫 21 23

S2 S1 S0 T1 吸 收 发 射 荧 光 发 射 磷 光 系间跨越 内转换 振动弛豫 能 量 l l 1 2 l 3 外转换 l 2 T2 内转换 振动弛豫