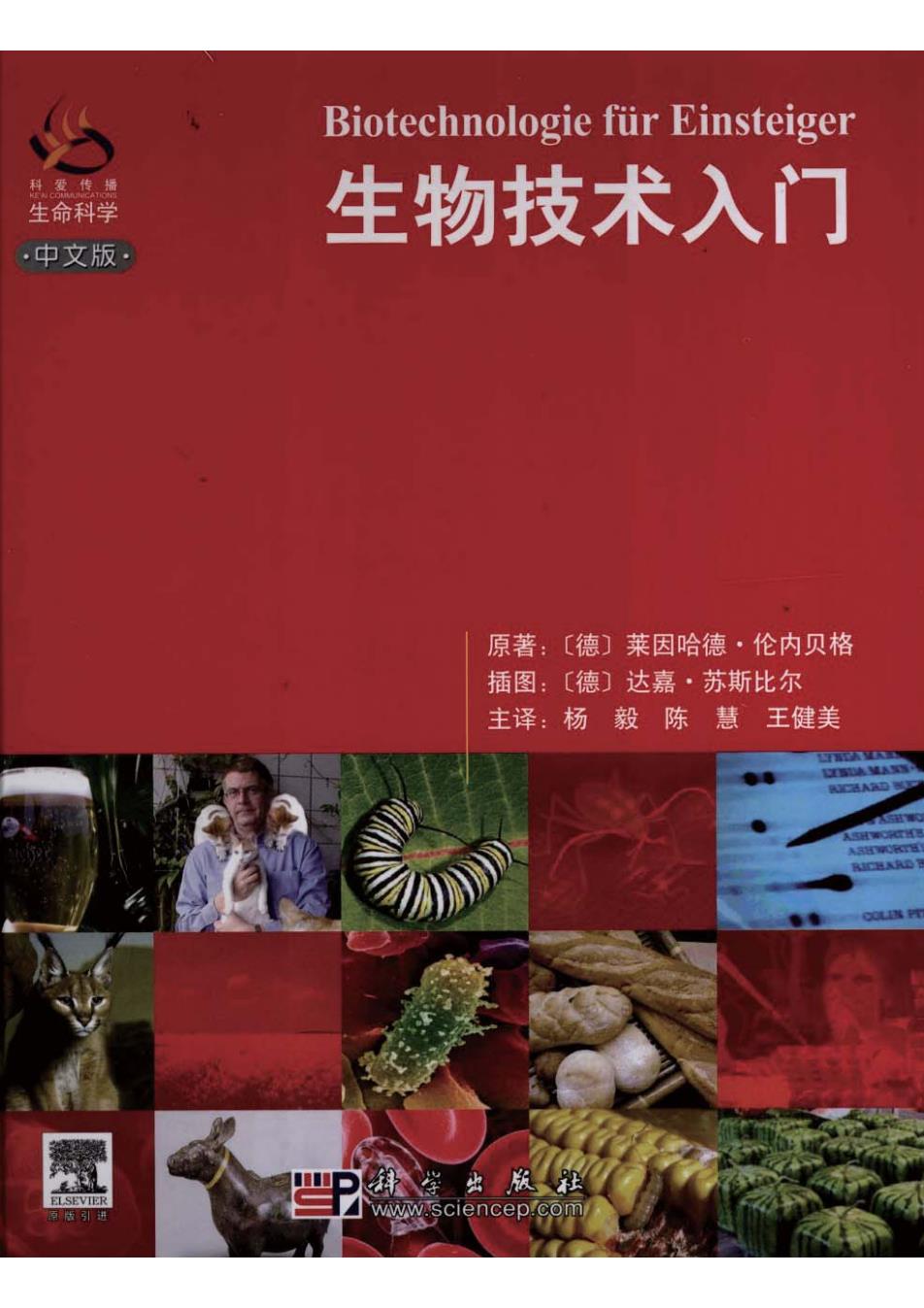

Biotechnologie fur Einsteiger 科爱传、播 生命科学 生物技术入门 中文版· 原著:〔德)莱因哈德伦内贝格 插图:〔德)达嘉·苏斯比尔 主译:杨毅陈慧王健美 LTSDA MANS 牌学虫版胜 ELSEVIER 原版引进 小ww.sciencep.com

撰 稿 人 参与全书编纂 Wolfgang Meyer,Berlin Cangel Pui Yee Chan,R&C Biogenius Ltd. Francesco Bennardo,Liceo Scientifico S. Marc van Montagu,Max-Planck-Institut Hong Kong Valentini,Castrolibero,Cosenza fur Pflanzenzuichtung,Koln Charles Coutelle,Imperial College,London David S.Goodsell,The Scripps Research Reinhard Niessner,Technische Universitat Jared M.Diamond,UCLA Institute,La Jolla Munchen Carl Djerassi,Professor em.Stanford University Oliver Kayser,Rijksuniversiteit Groningen Susanne Pauly,Hochschule Biberach Michael Ganzle,University Alberta Oliver Ullrich,Hochschule fur Angewandte Jurgen Polle,Brooklyn College of the City Oreste Ghisalba,Universitat Basel. Wissenschaften Hamburg University of New York and Novartis Basel 参与单独章节编纂 Tom A.Rapoport,Harvard Medical School, David S.Goodsell,Scripps Research Institute Boston La Jolla Rita Bernhardt,Universitat des Saarlandes, Matthias Reuss,Universitat Stuttgart Susan A.Greenfield,Oxford University Saarbruicken Hermann Sahm,Universitat Dusseldorf and Director Royal Institution,London Alan Blake,GloFish,Yorktown Technologies and Instltut for Biotechnologle I des Alan E.Guttmacher,National Human Genome Uwe Bornscheuer,Ernst-Moritz-Arndt- Forschungszentrums Julich Research Institute (NHGRI),Washington,DC Universitat,Greifswald Frieder W.Scheller,Universitat Potsdam Frank Hatzak,Novozymes,Denmark George Cautherley,R&C Biogenius Hong Kong Steffen Schmidt,Neues Deutschland,Berlin Sir Alec Jeffreys,University of Leicester,U.K. Ananda Chakrabarty,University of Illinois Andreas Sentker,Dle Zelt,Hamburg Shukuo Kinoshita,Kyowa Hakko,Tokyo Maia Cherney,University Alberta Matthias Seydack,8 sens.blognostic GmbH. Jorg Knablein,Head Microbial Chemistry. Theodor Dingermann,Johann Wolfgang Berlin Bayer Schering AG,Berlin Goethe-Universitat,Frankfurt am Main Georg Sprenger,Universitat Stuttgart Stephen Korsman,National Health Laboratory Stefan Dubel,Technische Universitat Eric Stewart,INSERM-University Paris 5 Service,and Walter Sisulu University,South Africa Braunschweig Gary Strobel,Montana State University, Roland Friedrich,Justus-Liebig-Universitat Bozeman Karl K.Kruszelnicki,University of Sydney GleBen Kurt Stuber,Max Planck Institute for Plant James W.Larrick,Panorama Research Institute. Silicon Valley Peter Fromherz,Max-Planck-Institut fur Breeding Research,Koln Biochemie,Martinsried/Manchen Atsuo Tanaka,Kyoto University Frances S.Ligler,US Naval Research Lab. Dietmar Fuchs,Universitat Innsbruck Dieter Trau,National University of Singapore Washington.DC Saburo Fukui ()Kyoto University Thomas Tuschl,Rockefeller University, Alan MacDiarmid,University of Pennsylvania. Oreste Ghisalba,Novartis AG,Basel New York Philadelphia Uwe Perlitz,Deutsche Bank Research, Horst Grunz,Unlversitat Duisburg Essen Virginia Unkefer,Hong Kong Frankfurt am Main Georges Halpern,University of California Larry Wadsworth,Texas A&M University at Davis Terence S.M.Wan,Head of Racing Laboratory, Ingo Potrykus,Prof em.ETH Zurich Albrecht Hempel,Zentrum fur Energle-& The Hong Kong Jockey Club Wolfgang Preiser,Stellenbosch University. Zeng-yu Wang.The Noble Foundation, South Africa Umweltmedizin,Schloss Heynitz,Nossen Choy-L Hew,Natlonal Universlty of Singapore Ardmore,Oklahoma Timothy H.Rainer,Chinese University of Hong Franz Hillenkamp,Universitat MOnster Eckhard Wellmann,Universitat Frelburg Kong.Prince of Wales Hospital,Hong Kong Bertold Hock,Technische Universitat Munchen Michael Wink,Ruprecht-Karls-Universitat Jens Relch,Max-Delbruck-Center for Molecular Martin Holtzhauer,IMTEC,Berlin-Buch Heidelberg Medicine,Humboldt Universitat,Berlin Frank Kempken,Christian-Albrechts-Universitat Dieter Wolf,Boehringer-Ingelheim,Biberach Michael K.Richardson,University Lelden. The Netherlands Kiel Mengsu Yang,City University of Hong Kong Albrecht F Kiderlen,Robert-Koch-Institut. Leonhard Zastrow,Cory International Inc., Sujatha Sankula,National Center for Food Berlin Monaco and Agricultural Policy,Washington,DC Uwe Klenz,Institut fur Physikalische Gary A.Strobel,Montana State University Hochtechnologle e.V.Jena 参与知识框编纂 Bozman Louiza Law,Hong Kong Christian Wandrey,Institut fur Biotechnologie, Matthias Lehmann,8sens.biognostic GmbH, Forschungszentrum Julich Wolfgang Aehle,Genencor,Leiden, Berlin-Buch James D.Watson.Cold Spring Harbour The Netherlands Inca Lewen-Dorr,GreenTec.,Koln Laboratory,Watson School of Biological Sciences Gro V.Amdam,Arizona State University, Hwa A.Lim,D'Trends Inc.,Silicon Valley lan Wilmut,Edinburgh University Phoenix,and Norwegian Unlversity Jutta Ludwig-Muller,Technische Universitat Eckhard Wolf,Universitat Munchen of Life Sciences,Aas,Norway Harold Boyd Woodruff,Merck.Inc PDG Dresden Susan R.Barnum,Miami University,Oxford Stephan Martin,Deutsches Diabetes-Zentrum and Soil Microbiology Associates Ananda M.Chakrabarty,University of Illinois an der Heinrich-Heine-Universitat Dasseldort Rainer Zocher,Technische Universitat Berlin College of Medicine,Chicago

世上任何东西 都无法与当某种理念到来时所产生的力量相媲美。 维克多·而果 在研究领域,机会只垂青有准备的人。 路易斯·巴斯德 我做不到,我无法把自己降低到初学者的水准 那样只能说明我们并不是真正的理解。 理查德·费曼 (关于为何只有一半的粒子会遵从费米·迪拉克统计学理论) 所有事情都应该被最大程度的简化, 而不仅仅只是简化一点儿。 阿尔伯特·爱因斯坦 可以预言,在未来50年内, 生物技术将会普及到我们的生活中 正如在过去50年中的计算机一样。 贵里受·戴森(2007) 与出是 装@ 献给我亲爱的父母: PDG llse Herbert Renneberg

中文版序言 译者杨毅 当看到科学出版社孙红梅编辑送 快的应用学科之一。而不断涌现出的 《生物技术入门》的作者莱因哈 来的德文版Biotechnologie fur 新技术也无不展示着其在改善医疗卫 德·伦内贝格(Reinhard Renneberg) Einsteiger(生物技术入门)一书时,我 生、工农业、环境、能源和食品等各 教授,从小就显示出他在生命科学和 深深地被这本书所吸引。作者莱因哈 个领域的重要地位。随着人类基因组 生物技术领域的兴趣和天分。他长期 德·伦内贝格(Reinhard Renneberg) 计划、水稻基因组计划的完成,迈入 从事生物技术的研究,目前就职于香 明晰而生动的写作风格、生物技术发 新世纪的生命科学和生物技术尽管仍 港科技大学。伦内贝格教授利用幽 展历史各个时期代表性事件和人物的 存在伦理和社会方面的忧虑,但其巨 默、通俗的文字和大量史实般的图片 介绍、插图作者达嘉·苏斯比尔 大进步将在提高人类健康水平、延长 从各个方面向我们介绍了生物技术的 (Darja SuBbier)绘制的大量精美的彩 寿命、开发新能源、环境保护等方面 发展历程、现实应用以及生物技术史 图,都使该书与众不同。深入阅读各 继续做出举足轻重的贡献。 上的名人铁事。从本书中,读者可以 个章节后,我确信这本书称得上生物 数千年前,人类就已经发现并能 了解到法国上等干邑葡萄酒、法国 专业的精品图书,它能让科研工作 够利用微生物为自己制造一些食品 Camembert软质乳酪、I旧金山法式酸 者、学生以及对生物技术感兴趣的非 了,但当时他们并不知道在这些食品 酵头面包等诸多世界级美食的发展史 专业人士真正了解什么是生物技术, 的制作过程中究竟发生了什么。列文 和加工原理,可以更深入地认识生物 了解生物技术在现实生活中的应用与 虎克(Leeuwenhoek)、巴斯德 技术中的“魔法指挥家”—酶,可 发展。由于原著十章内容包含的信息 (Pasteur).孟德尔(Mendel)、沃森 以真正地了解基因工程如何为人类创 量极大,每章都可以独立成书,所以 (Watson)、克里克(Crick)等众多生 造出一个又一个奇迹,还可以知道何 在出版社的建议下,我们翻译的这本 命科学先驱的探索使生命的奥秘逐渐 谓白色生物技术、绿色生物技术和红 书就有了两种形式,已经出版的《生 得以揭示。在此基础上,科学家们才 色生物技术… 物技术入门系列》(共十册),每册即 为原著的一章,和现在这本包括全部 开始对生物的遗传物质进行操作,从 这本书的优点是显而易见的。内 而改造并控制细胞这样一个开放的复 十章及中文索引的《生物技术入门》 容全面、新颖,引人了大量图表、照 杂结构,为人类服务。 (中文版)。 片、漫画,不仅强调对基本技术原理 传统的生物技术是指旧有的制造 的阐述,更有助于读者深入地了解生 21世纪是生命科学的世纪。世界 面包、奶酪、啤酒、酱油及其他食品 物技术的发展和应用。不但可供生命 权威刊物如《自然》(Nature)、《科学》 的传统工艺。现代生物技术则是在传 科学相关专业的研究生、本科生以及 (Science)在近20年里每期所发表的 统生物技术基础上发展起来的,它集 从事应用技术领域研究、生产的科研 文章中,有相当大一部分与生命科学 基因工程、细胞工程、酶工程、发酵 人员作为生物技术的入门教材和参考 相关。从20世纪90年代开始,《科学》 工程和蛋白质工程五大工程技术于一 书,也可成为面向我们的科技管理者 杂志每年评选的“全球十大科技进展” 体,利用生物有机体(微生物、动物、 以及任何一位对生物技术感兴趣的非 有一半以上的成就与生命科学研究相 植物)或其组成部分(器官、组织、细 专业人士的科普读物。 关。生命科学领域的进展日新月异,其 胞或细胞器等),进行生物合成、生物 这本献给初学者的生物技术入 他学科如物理学、化学、信息科学等 转化或生物降解,发展新产品或新工 纷纷寻找与生命科学的结合点,从而 门教材行文流畅、深入浅出,作者将 艺。生物技术的发展使生命科学在自 产生了不少交叉学科,即所谓的 自身对生物技术的热情生动形象地 然科学中的地位发生了革命性的变 “Bio+X”。其中,生物技术已成为新技 用文字和图片呈现在读者面前。正 化,同时也为人类带来了巨大的利益 如美国国家科学院、美国艺术科学 术革命的三大核心之一,也是发展最 和财富。 院院士、哈佛大学的汤姆·拉波波特

(Tom Rapoport)教授所评价的一样,片变成了您手里的这本书。需要说明源与生态环境救有部重点实验室主任、 伦内贝格教授通过这本书向学生传递的是,尽管我们查阅了大量资料,但 四川省细胞生物学会理事长。 了对科学的激情与信念,这些激情与 书中有少量拉丁学名在我国还没有对 1997-1999年,获德国汉斯·塞德尔基 信念也许可以改变我们的世界。两次 应的中文译法,所以我们仍保留原 金会(Hanns-Seidel--Stiftung)奖学金, 诺贝尔奖获得者弗雷德里克·桑格 样。另外,由于时间仓促和水平所限,在德国慕尼黑大学(LMU)作访问学 (Frederick Sanger)看到这本书后“觉本书难免会出现一些疏漏,还请读者 者:1999-2003年在德国慕尼黑工业大 得自己又回到了学生时代”。的确,好 谅解并提出宝贵的建议,我们希望今 学作科学合作者(Wissenschaftliche 的著作能够启发人们去思考、激发人 后有机会可以使本书更加完善。 Mitarbeiter)。 们的想象空间。诺贝尔奖获得者沃森 四川大学生命科学学院植物遗传 和克里克正是看了波动力学之父埃尔 杨毅 研究室目前有三位教投、一位副教 温·薛定谔(Erwin Schrodinger)在1944 2009年3月,成都 授、一位讲师以及30余名硕、博士研 年出版的《生命是什么?》一书后,深 四川大学生命科学学院 深地为之感动,开始致力于研究DNA 究生。在杨毅教授的带领下,实脸室 携带遗传信息的机理,进而建立了 利用现代分子生物学和生物技术研究 杨鞭教授分别于云南大学、四川大 手段,主要从事植物激素脱落酸信号 DNA的双螺旋结构模型。因此,我们 学和德国幕尼黑工业大学(TUM)获理 希望《生物技术入门》的中文版能够 分子的分析、油莱细胞质雄性不有的 学学士、理学硕士和博士学位。目前任 激发读者对生命科学、生物技术领域 分子机理、油菜脂防酸代谢及调控、 四川大学生命科学学院教授、生物资 的兴趣和激情,启迪人们的灵感,为 植物耐热的分子机理研究等。 我国生物技术的发展做出贡献。 伦内贝格教授在原著前言中提到 他们庞大而高效的团队,其实《生物 技术入门》的中文版同样是集体劳动 的结晶。在Elsevier出版集团的工作人 员和科学出版社孙红梅编辑的大力协 助下,我有幸能组织我的同事和研究 生进行本书的翻译工作。在翻译过程 中,我们力图重现原著的独特风格, 以彰显作者的写作思想。同时,为了 使中文版的内容更准确、信息量更 大,我们也参考并借鉴了本书英文版 的部分内容。本书的出版还要感谢李 小汀编辑所作的大量工作,特别是在 修改过程中提供的非常好的建议。值 得一提的是,参与本书排版的几位工 作人员也付出了辛勤的劳动,她们一 《生物枝术入门》(中文版)全体朝译人员。杨般表校(第2裤左二),陈易(第2排右二,王健美 (第2排右一)。 遍遍的修改使生动的文字和精美的图 i