脑篇

口第1章颅脑乾豫技术学 3 第1章 颅脑影像技术学 颅脑影像学检查技术主要有颅骨平片、脑血管造影包括DSA、脑CT扫描、脑MR成像、脑 超声和脑发射CT等。其中,顿骨平片是最简单、最基本的颅脑影像学检查方法,用于观察颅 骨的骨质病变,对于颅内疾病的观察,亦有一定的作用。脑血管造影及DSA主要是显示颅内 血管系统,对于脑血管疾病和颅内富血管性肿瘤的诊断,具有重要作用,但属于有创性检查方 法,目前部分病例被无创性或微创性MR血管成像(MRA)或CT血管造影(CTA)所取代,只有 当不能明确脑血管疾病的诊断或拟施行血管介人治疗时,才考虑行脑血管造影或DSA检查。 脑CT扫描和MR成像是当前诊断颅内疾病的主要影像学检查方法,目前CT扫描的临床应用 已经十分广泛;MR成像以其对软组织的分辨率高,多参数和多方位成像的优势,对于颅内疾 病的诊断作用优于CT扫描。脑超声只适宜于囟门未闭合的婴儿,超声多普勒对于了解颅内 供血和血流状况有较大的帮助。脑发射CT包括单光子发射计算机体层摄影(single photon emission computed lomography,SPECT)和正电子发射体层摄影(positron emission tomography,PET), 对于脑血流脑功能性研究,以及颅内疾病的早期诊断等方面,发挥出重要的作用,是颅脑疾病 影像学诊断的重要辅助检查方法。 第1节颅骨平片 颅骨平片(plain film of the skull))是诊断颅脑疾病的基本X线检查方法,其操作简单,病人 无痛苦。颅骨平片不但能直接反映各种颅骨病变,对于颅内疾病也能提供重要的诊断线索,协 助临床作出定位和定性诊断。 颅骨的解剖结构比较复杂,各种组织结构互相重叠,故需要熟悉正常颅骨的X线解剖,并 采取适当的投照位置和技术,才能够获得满意的诊断效果。 一、检查方法 颅骨的常规摄影位置是颅骨后前位和侧位;辅助位置有汤氏位、颅底位、切线位、视神经孔 位、颈静脉孔位等(图1-1-1)。有时候还需要配合颅骨体层摄影检查

Q第1章庾脑影脉技术学 5 状,内板颅缝呈光滑裂隙状。 颅侧缝有鳞状缝、蝶顶缝、蝶额缝、枕乳突缝、顶乳突缝等;顿底缝有腭中缝、腭横缝、蝶枕 缝、蝶岩缝、枕岩缝等。这些颅缝均为软骨缝,颅骨平片上呈线形负影。 颅骨与颅骨之间的空隙,称为囟门,主要囟门有前囟和后囟。后囟一般在出生后6个月内 闭合,前囟在1岁半至2岁间闭合。 4.血管沟脑膜中动脉沟位于颗骨内板上,分为前支和后支,分别供应额顶区硬脑膜。 颅骨侧位上显示为由粗到细的树枝状分支负影。 板障静脉沟呈粗细一致、走行不定的带状负影,汇流处形成静脉湖,额顶区多见。蛛网膜 粒压迹呈颗粒状负影,直径0.5~1cm,多位于额顶区中线网旁。 静脉窦沟常见有横窦、乙状窦、蝶顶窦等,后者起源于页区板障静脉,向前下引流人海绵 窦,颅骨侧位上呈带状透亮影。导静脉血管沟多见于乳突区。 5.生理性钙斑国人松果体钙化发生率约为20%~30%,且随年龄增长而增加,12岁以 下儿童一般不能见到。钙化直径不超过5m。在颅骨后前位上,松果体钙化位于中线两旁 2.5m范围内。其他颅内生理性钙化尚有脉络丛钙化、大脑镰钙化、床突间韧带钙化等。 6.蝶鞍蝶鞍位于中顿底,在顿骨侧位上,成人蝶鞍的形状可呈卵圆形(58%)、圆形 (25%)、或者扁平形(37%);儿童则以圆形多见。正常成人蝶鞍的前后径为5~16m,深径为 4~12mm。鞍颅指数计箅法为蝶鞍前后径/颅骨前后径×100,正常值范围3.3~8.1,平均6.18, 鞍颅指数>8提示蝶鞍扩大。 三、基本病变X线表现 1.颅高压征象颅内压持续增高8~10周,颅骨平片上,可出现颅高压改变,表现为①颅 骨增大,颅板变薄和骨化不良;②囟门增宽,闭合延迟;③颅缝分高,多见于冠状缝和矢状缝;④ 脑回压迹增多;⑤蝶鞍改变,早期表现为鞍背和后床突骨质疏松,后期蝶鞍扩大或轮廓消失。 蝶鞍改变是成人颅高压的主要表现。 2.定位诊断征象①松果体钙化移位,止位上中线偏移可以定侧,侧位上根据松果体钙 化移位的方向提示占位性病变的大致位置:②肿瘤钙化常见于颅咽管瘤、少支胶质细胞瘤、星 形细胞瘤、室管膜瘤、脑膜瘤、脊索瘤等,可提示肿瘤的位置;③邻近颅板的肿瘤,可侵蚀压迫颅 板引起骨质破坏、增生,局部膨隆或变薄,提示肿瘤发生的部位;④邻近蝶鞍的肿瘤可引起蝶鞍 扩大变形。鞍内肿瘤使鞍底加深、鞍背变薄向后膨隆突出,蝶鞍呈气球状扩大;鞍上肿瘤使蝶 鞍前后径增宽,鞍背缩短,蝶鞍呈扁平形:鞍旁肿瘤侵患侧鞍底下陷,前床突上翘、变尖,蝶鞍呈 双鞍底变形。 第2节 脑血管造影 一、检查方法 自从l927年Moniz介绍脑血管造影(cerebral angiography)迄今,脑血管造影技术有了长足 的发展。20世纪30年代,是采取切开或者穿刺颈动脉行脑血管造影,不仅技术难度大,而且 病人有一定的痛苦和危险性。50年代Seldinger介绍了经皮穿刺血管导管技术,开创了选择性 股-脑血管造影新技术,不仅造影方法简单,图像质侵明显提高,而且一次插管可行全脑血管

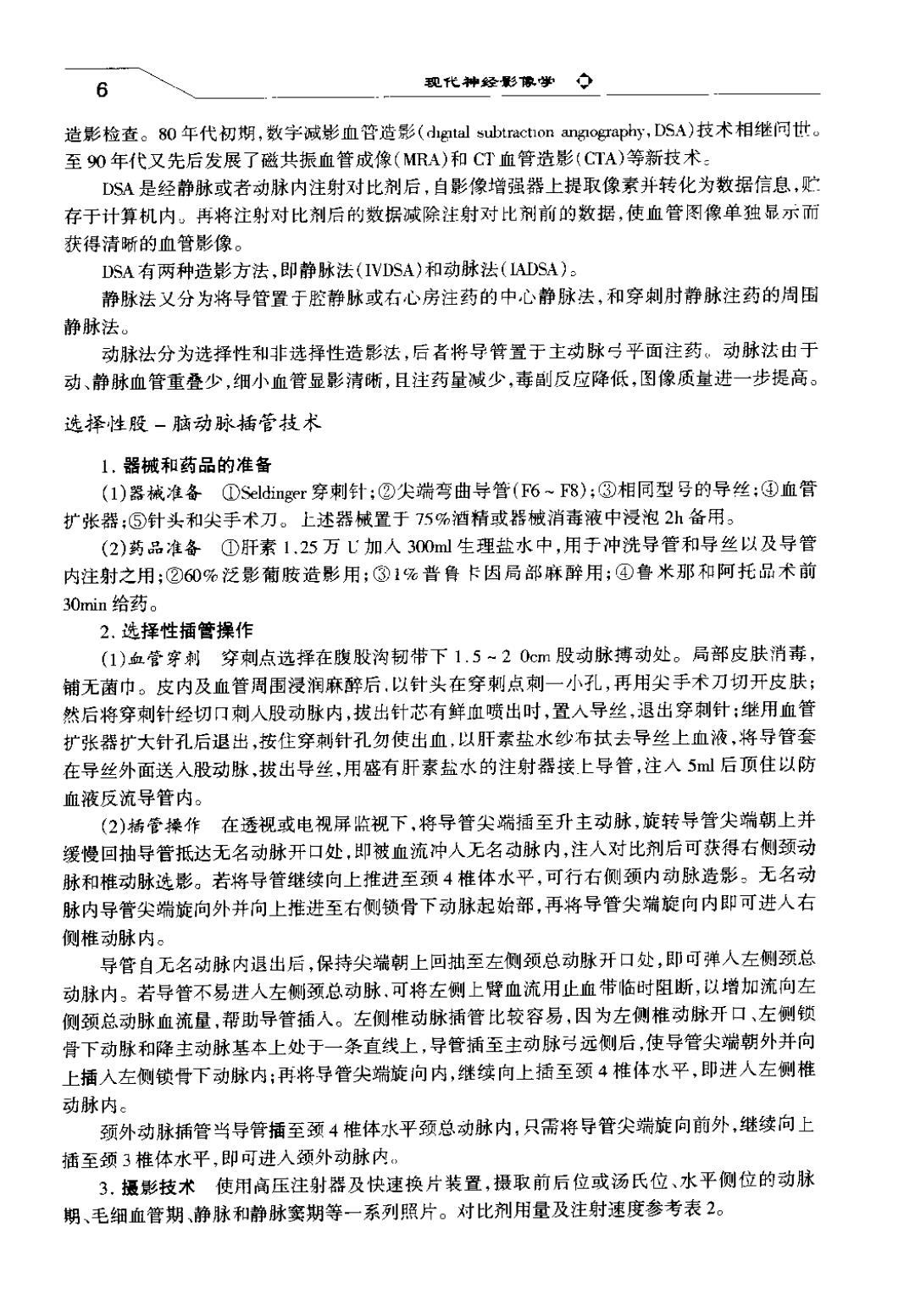

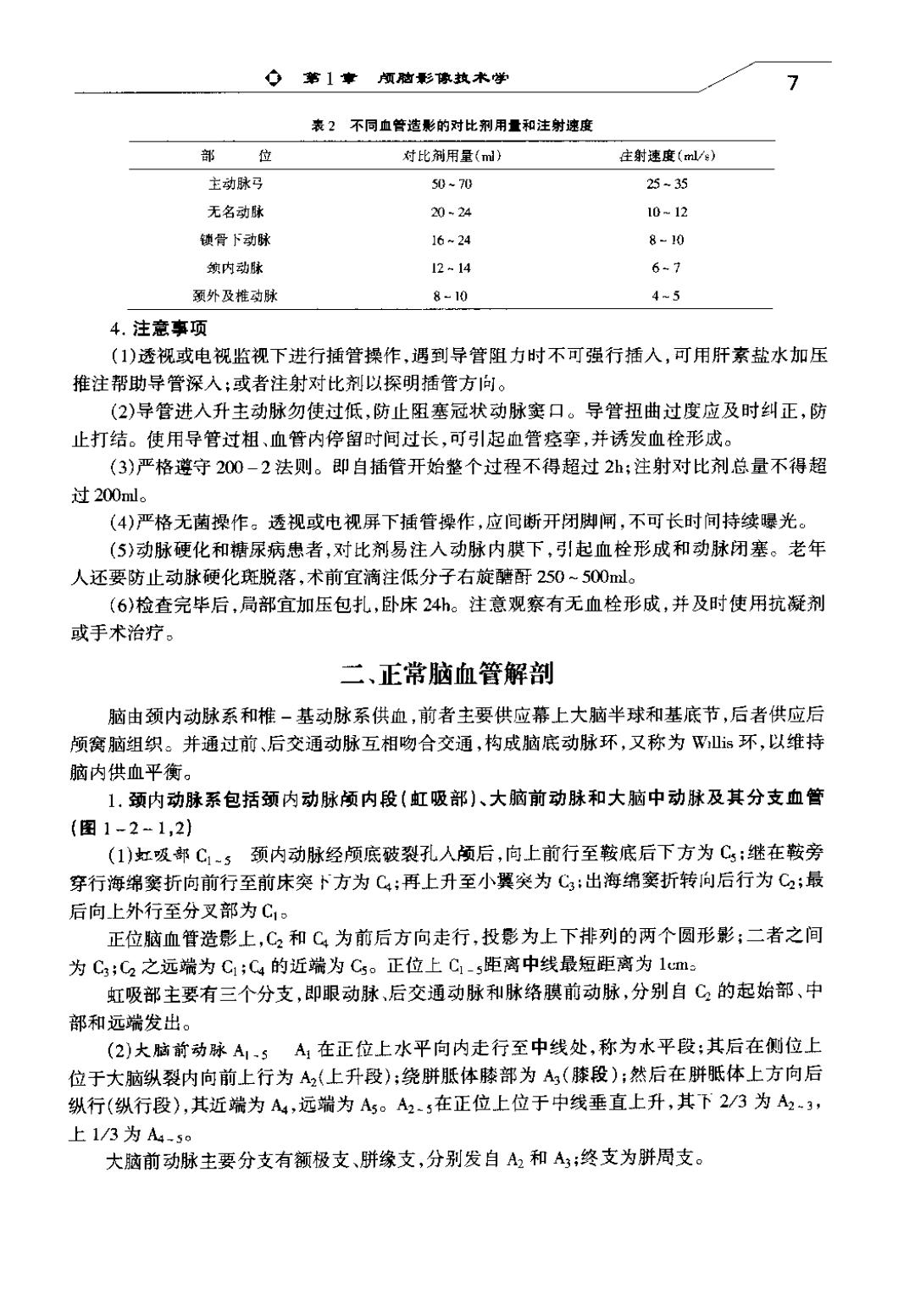

6 现代种经彩像学口 造影检查。80年代初期,数字减影血管造影(digtal subtraction angography,DSA)技术相继问世。 至90年代又先后发展了磁共振血管成像(MRA)和CT血管造影(CTA)等新技术 DSA是经静脉或者动脉内注射对比剂后,自影像增强器上提取像素并转化为数据信息,贮 存于计算机内。再将注射对比剂后的数据减除注射对比剂前的数据,使血管图像单独显示而 获得清晰的血管影像。 IDSA有两种造影方法,即静脉法(IVDSA)和动脉法(IADSA)。 静脉法义分为将导管置于腔静脉或右心房注药的中心静脉法,和穿刺肘静脉注药的周围 静脉法。 动脉法分为选择性和非选择性造影法,后者将导管置于主动脉弓平面注药。动脉法由于 动、静脉血管重叠少,细小血管显影清晰,且注药量减少,毒副反应降低,图像质量进一步提高。 选择性股一脑动脉插管技术 1.器械和药品的准备 (1)器械准备①Seldinger穿刺针:②尖端弯曲导管(F6~8);③相同型号的导丝:④血管 扩张器:⑤针头和尖手术刀。上述器械置于75%酒精或器械消毒液中浸泡2h备用。 (2)药品准备①肝素1.25万心加人300ml生理盐水中,用于冲洗导管和导丝以及导管 内注射之用;②60%泛影葡胺造影用;③1%普鲁卡因局部麻醉用;④鲁米那和阿托品术前 30min给药。 2.选择性插管操作 (1)血管穿刺穿刺点选择在腹股沟韧带下1.5~20cm股动脉搏动处。局部皮肤消毒, 铺无菌巾。皮内及血管调围浸润麻醉后,以针头在穿刺点刺一小孔,再用尖手术刀切开皮肤; 然后将穿刺针经切口刺人股动脉内,拔出针芯有鲜血喷出时,置入导丝,退出穿刺针:继用血管 扩张器扩大针孔后退出,按住穿刺针孔勿使出血,以肝素盐水纱布拭去导丝上血液,将导管套 在导丝外面送入股动脉,拔出导丝,用盛有肝素盐水的注射器接.上导管,注人5l后顶住以防 血液反流导管内。 (2)插管操作在透视或电视屏监视下,将导管尖端插至升主动脉,旋转导管尖端朝上并 缓慢回抽导管抵达无名动脉开口处,即被血流冲人无名动脉内,注人对比剂后可获得右侧颈动 脉和椎动脉选影。若将导管继续向上推进至颈4椎体水平,可行右侧颈内动脉造影。无名动 脉内导管尖端旋向外并向上推进至右侧锁骨下动脉起始部,再将导管尖端旋向内即可进人右 侧椎动脉内。 导管自无名动脉内退出后,保持尖端朝上回抽至左侧颈总动脉开口处,即可弹人左侧颈总 动脉内。若导管不易进人左侧颈总动脉、可将左侧上臂血流用止血带临时阻断,以增加流向左 侧颈总动脉血流量,帮助导管插人。左侧椎动脉插管比较容易,因为左侧椎动脉开口、左侧锁 骨下动脉和降主动脉基本上处于一条直线上,导管插至主动脉弓远侧后,使导管尖端朝外并向 上插入左侧锁骨下动脉内;再将导管尖端旋向内,继续向上插至颈4椎体水平,即进人左侧椎 动脉内。 颈外动脉插管当导管插至颈4椎体水平颈总动脉内,只需将导管尖端旋向前外,继续向上 插至颈3椎体水平,即可进入颈外动脉内。 3,摄影技术使用高压注射器及快速换片装置,摄取前后位或汤氏位、水平侧位的动脉 期、毛细血管期、静脉和静脉窦期等一系列照片。对比剂用量及注射速度参考表2

0第1章领脑形像技术学 表2不同血管造影的对比剂用量和注射速度 部 位 对比剂用量(m) 庄射速度(ml/s) 主动脉弓 50-70 25-35 无名动脉 20-24 10-12 锁骨下动脉 16-24 8-10 领内动脉 12-14 6-7 颈外及椎动脉 8-10 4w5 4.注意事项 (1)透视或电视监视下进行插管操作,遇到导管阻力时不可强行插入,可用肝素盐水加压 推注帮助导管深入:或者注射对比剂以探明插管方向。 (2)导管进入升主动脉勿使过低,防止阻塞冠状动脉窦口。导管扭曲过度应及时纠正,防 止打结。使用导管过粗、血管内停留时间过长,可引起血管痉挛,并诱发血栓形成。 (3)严格遵守200-2法则。即自插管开始整个过程不得超过2h:注射对比剂总量不得超 过200ml。 (4)严格无菌操作。透视或电视屏下插管操作,应间断开闭脚闸,不可长时间持续曝光。 (5)动脉硬化和糖尿病患者,对比剂易注入动脉内膜下,引起血栓形成和动脉闭塞。老年 人还要防止动脉硬化斑脱落,术前宜滴注低分子右旋醣酐250~500l。 (6)检查完毕后,局部宜加压包扎,卧床24。注意观察有无血栓形成,并及时使用抗凝剂 或手术治疗。 二、正常脑血管解剖 脑由颈内动脉系和椎一基动脉系供血,前者主要供应幕上大脑半球和基底节,后者供应后 颅窝脑组织。并通过前、后交通动脉互相吻合交通,构成脑底动脉环,又称为W环,以维持 脑内供血平衡。 1.颈内动脉系包括颈内动脉颅内段(虹吸部)、大脑前动脉和大脑中动脉及其分支血管 (图1-2-1,2) (1)虹吸部C~5颈内动脉经颅底破裂孔入颅后,向上前行至鞍底后下方为C:继在鞍旁 穿行海绵窦折向前行至前床突下方为C4:再上升至小翼突为C3:出海绵窦折转向后行为C2;最 后向上外行至分叉部为C。 正位脑血管造影上,C2和C4为前后方向走行,投影为上下排列的两个圆形影;二者之间 为C3;C2之远端为C;C4的近端为C5。正位上C1-5距离中线最短距离为1m 虹吸部主要有三个分支,即眼动脉、后交通动脉和脉络膜前动脉,分别自C2的起始部、中 部和远端发出。 (2)大脑前动脉A5A!在正位上水平向内走行至中线处,称为水平段:其后在侧位上 位于大脑纵裂内向前上行为A2(上升段);绕胼胝体膝部为A(膝段):然后在胼胝体上方向后 纵行(纵行段),其近端为A4,远端为A5。A25在正位上位于中线垂直上升,其下2/3为A23, 上1/3为A4-5o 大脑前动脉主要分支有额极支、胼缘支,分别发自A2和A3:终支为胼周支