《计算机网络技术》课程教学大纲(理论) 一、课程概况 课程代码:03450230 课程名称:计算机网络技术 课程学分:3 课程学时:40(理论学时:40) 课程性质:必修 开课部门:信息科学与工程学院 建议修读学期:第5学期 建议先修课程:计算机基础、操作系统、数据结构、微机原理与接口技术等 适用专业(方向):电子信息专业、通信工程专业等本科学生 二、课程地位、作用与任务 本课程是高等理工科院校电子信息专业、通信工程专业等的基础课程。本课程包含计算 机网络技术的基本理论、基本知识和基本分析方法和设计方法,其主要任务是通过对本课程 的学习,使学生掌握计算机网络的基本概念、基本原理、网络体系结构、通信协议及局域网 与广域网技术等,使学生具备良好的工程知识,具有一定的实践动手能力和分析、解决实际 问题的能力,能够将数学、自然科学、工程基础和专业知识用于识别、表达、分析和解决电 子信息专业、通信工程专业领域的复杂工程问题,为进一步从事计算机网络方面的技术开发、 工程应用、网络维护打好基础。 三、课程目标 (一)教学目标 计算机网络技术课程具体要求达到的特定教学目标包括: 1教学目标1.能合理选用各种数学模型对常用网络的组网方式进行分析。 2.救学目标2.能理解计算机网络的基本概念、基本原理、网络体系结构、通信协议等,能 运用这些原理和概念分析工程问题。 3教学目标3.能综合运用数学、自然科学、工程基础和专业知识对常见的局域网及广域网 进行分析、估算。 (二)本课程支撑的半业要求 1.本课程支撑的毕业要求:毕业要求1、2、3。 2.本课程支撑的指标点: (1)指标点1.1:能将数学、自然科学、工程基础和专业知识用到复杂工程问题的恰当表述中;

8 《计算机网络技术》课程教学大纲(理论) 一、课程概况 课程代码:03450230 课程名称:计算机网络技术 课程学分:3 课程学时:40(理论学时:40) 课程性质:必修 开课部门:信息科学与工程学院 建议修读学期:第 5 学期 建议先修课程:计算机基础、操作系统、数据结构、微机原理与接口技术等 适用专业(方向):电子信息专业、通信工程专业等本科学生 二、课程地位、作用与任务 本课程是高等理工科院校电子信息专业、通信工程专业等的基础课程。本课程包含计算 机网络技术的基本理论、基本知识和基本分析方法和设计方法,其主要任务是通过对本课程 的学习,使学生掌握计算机网络的基本概念、基本原理、网络体系结构、通信协议及局域网 与广域网技术等,使学生具备良好的工程知识,具有一定的实践动手能力和分析、解决实际 问题的能力,能够将数学、自然科学、工程基础和专业知识用于识别、表达、分析和解决电 子信息专业、通信工程专业领域的复杂工程问题,为进一步从事计算机网络方面的技术开发、 工程应用、网络维护打好基础。 三、课程目标 (一)教学目标 计算机网络技术课程具体要求达到的特定教学目标包括: 1.教学目标 1.能合理选用各种数学模型对常用网络的组网方式进行分析。 2.教学目标 2. 能理解计算机网络的基本概念、基本原理、网络体系结构、通信协议等,能 运用这些原理和概念分析工程问题。 3.教学目标 3. 能综合运用数学、自然科学、工程基础和专业知识对常见的局域网及广域网 进行分析、估算。 (二)本课程支撑的毕业要求 1. 本课程支撑的毕业要求:毕业要求 1、2、3。 2. 本课程支撑的指标点: (1)指标点 1.1:能将数学、自然科学、工程基础和专业知识用到复杂工程问题的恰当表述中;

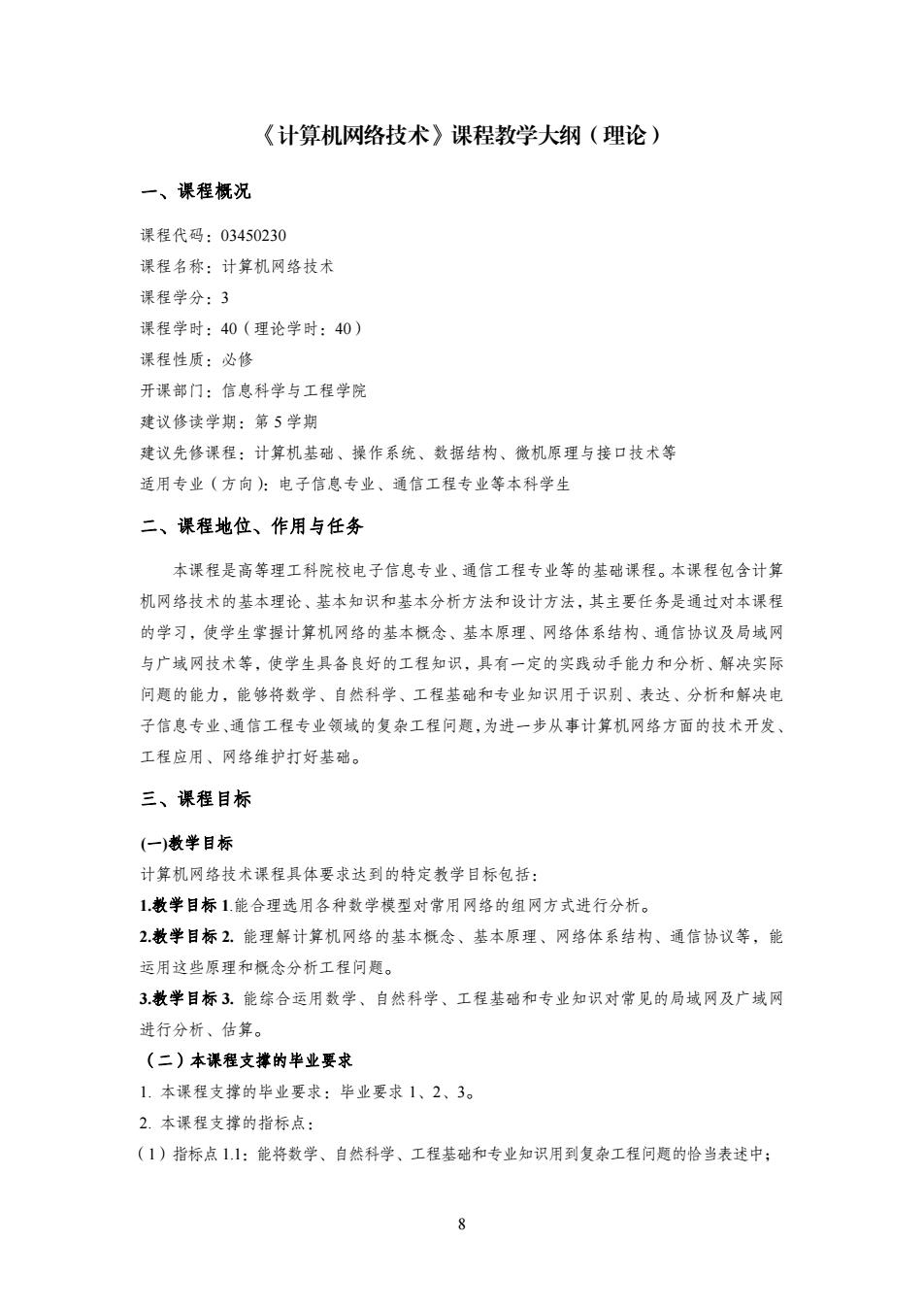

(2)指标点1.3:能将工程原理和专业知识用于分析工程问题; (3)指标点22:能认识到解决问题有多种方案可以选择; (4)指标点2.4:能正确表达一个工程问题的解决方案; (5)指标点3.1:能够根据设计需要确定设计目标; (6)指标点3.2:能够在安全、环境、法律等现实约束条件下通过技术经济评价对设计方案 的可行性进行论证 (三)课程教学目标与毕业要求对应表 《计算机网络技术》课程教学目标与毕业要求的对应表 课程名称:计算机网络技术 任课教师:徐嘉莉、孟源 课程性质:学科必修 课程学分:3 课程支撑的毕业要求 课程目标、达成途径、评价依据 毕业要求1: 教学目标:能综合运用数学、自然科学、工程基础和专 1.1能将数学、自然科学、工程基 业知识对较复杂的网络中遇到的问题进行恰当的表述。 础和专业知识用到复杂工程问题 达成途径:通过掌握计算机网络的组成和基本理论,训 的恰当表述中; 练学生综合提炼知识、恰当准确描述问题的能力。 评价依据:课堂笔记、提问和作业、课外作业和考试。 毕业要求1: 教学目标:能将工程原理和专业知识用于分析计算机网 1.3能将工程原理和专业知识用 络工程中遇到问题。 于分析工程问题; 达成途径:通过掌握计算机网络的基本概念、基本理论, 训练学生分析问题、解决问题的能力。 评价依据:课堂笔记、提问和作业、课外作业和考试。 半业要求2: 教学目标:能认识到解决某一个问题有多种方案可以选 2.2能认识到解决问题有多种方 择。 案可以选择 达成途径:通过掌握计算机网络的基本概念、基本理轮, 开拓学生视野,训练学生一题多解等能力。 评价依据:课堂笔记、仿真训练、提问和作业、课外作 业和考试。 毕业要求2: 教学目标:培养学生能正确、专业地描述一个工程问题 2.4能正确表达一个工程问题的 的解决方案。 解决方案 达成途径:通过掌握计算机网络技术相关的基本理论和 基本概念,训练学生快速、准确地表达一个工程问题的 解决方案。 评价依据:课堂笔记、仿真训练、提问和作业、课外作 业和考试。 半业要求3: 散学目标:能够透彻理解设计,并能根据设计需要确定 3.1能够根据设计需要确定设计 设计目标。 目标 达成途径:通过掌握计算机网络技术的基本概念、基本 理论,训练学生透彻理解设计,并能根据设计需要确定 设计目标的能力。 评价依据:课堂笔记、仿真训练、提问和作业、课外作 业和考试。 毕业要求3: 教学目标:能够在安全、环境、法律等现实约束条件下, 9

9 (2)指标点 1.3:能将工程原理和专业知识用于分析工程问题; (3)指标点 2.2:能认识到解决问题有多种方案可以选择; (4)指标点 2.4:能正确表达一个工程问题的解决方案; (5)指标点 3.1:能够根据设计需要确定设计目标; (6)指标点 3.2:能够在安全、环境、法律等现实约束条件下通过技术经济评价对设计方案 的可行性进行论证 (三)课程教学目标与毕业要求对应表 《计算机网络技术》课程教学目标与毕业要求的对应表 课程名称:计算机网络技术 任课教师:徐嘉莉、孟源 课程性质:学科必修 课程学分:3 课程支撑的毕业要求 课程目标、达成途径、评价依据 毕业要求 1: 1.1 能将数学、自然科学、工程基 础和专业知识用到复杂工程问题 的恰当表述中; 教学目标:能综合运用数学、自然科学、工程基础和专 业知识对较复杂的网络中遇到的问题进行恰当的表述。 达成途径:通过掌握计算机网络的组成和基本理论,训 练学生综合提炼知识、恰当准确描述问题的能力。 评价依据:课堂笔记、提问和作业、课外作业和考试。 毕业要求 1: 1.3 能将工程原理和专业知识用 于分析工程问题; 教学目标:能将工程原理和专业知识用于分析计算机网 络工程中遇到问题。 达成途径:通过掌握计算机网络的基本概念、基本理论, 训练学生分析问题、解决问题的能力。 评价依据:课堂笔记、提问和作业、课外作业和考试。 毕业要求 2: 2.2 能认识到解决问题有多种方 案可以选择 教学目标:能认识到解决某一个问题有多种方案可以选 择。 达成途径:通过掌握计算机网络的基本概念、基本理轮, 开拓学生视野,训练学生一题多解等能力。 评价依据:课堂笔记、仿真训练、提问和作业、课外作 业和考试。 毕业要求 2: 2.4 能正确表达一个工程问题的 解决方案 教学目标:培养学生能正确、专业地描述一个工程问题 的解决方案。 达成途径:通过掌握计算机网络技术相关的基本理论和 基本概念,训练学生快速、准确地表达一个工程问题的 解决方案。 评价依据:课堂笔记、仿真训练、提问和作业、课外作 业和考试。 毕业要求 3: 3.1 能够根据设计需要确定设计 目标 教学目标:能够透彻理解设计,并能根据设计需要确定 设计目标。 达成途径:通过掌握计算机网络技术的基本概念、基本 理论,训练学生透彻理解设计,并能根据设计需要确定 设计目标的能力。 评价依据:课堂笔记、仿真训练、提问和作业、课外作 业和考试。 毕业要求 3: 教学目标:能够在安全、环境、法律等现实约束条件下

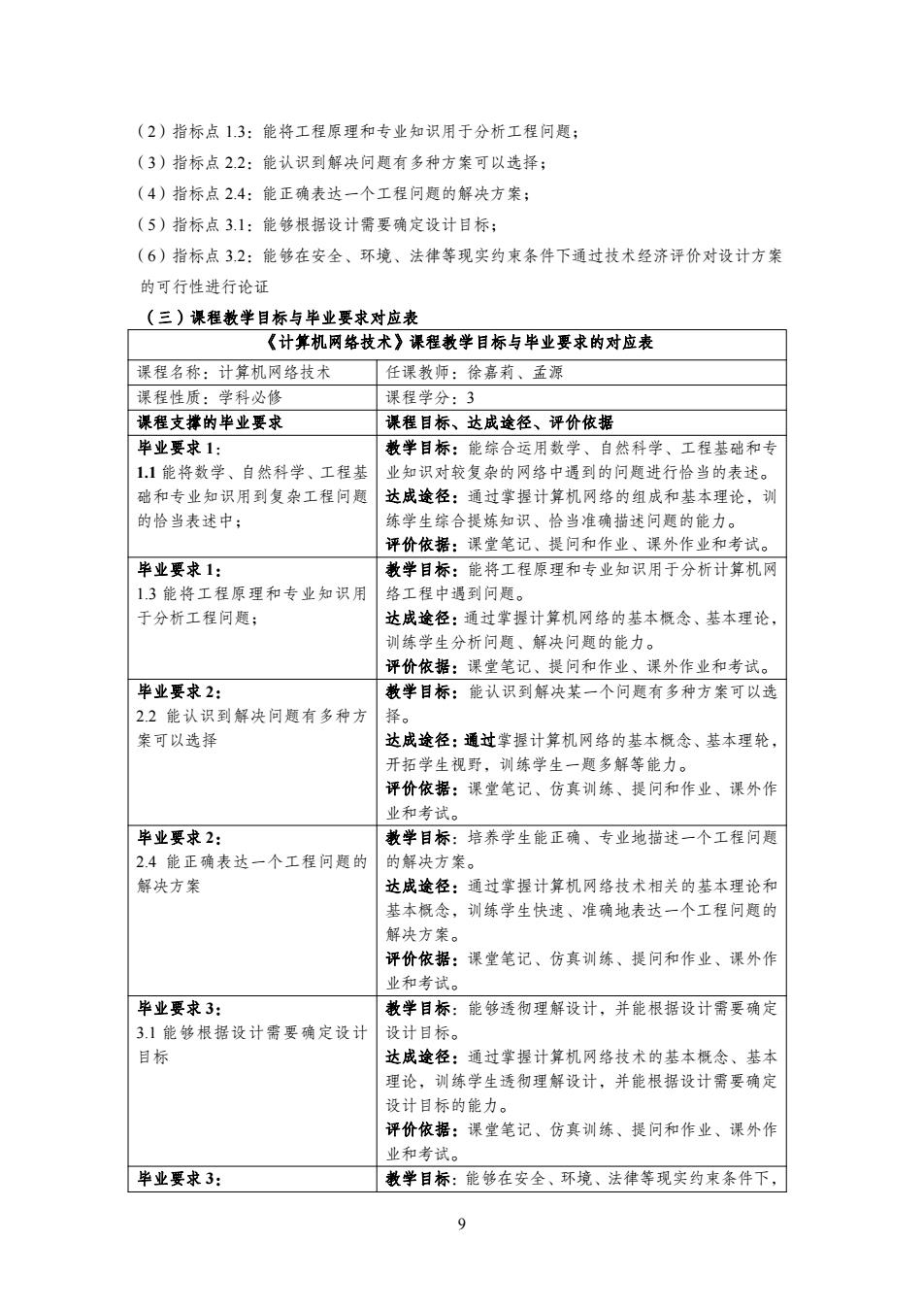

32能够在安全、环境、法律等 结合计算机网络技术的相关概念、理论,通过技术经济 现实约束条件下通过技术经济评 评价对设计方案的可行性进行论证。 价对设计方案的可行性进行论证 达成途径:通过掌握计算机网络技术的基本概念、基本 理论,训练学生在安全、环境、法律等现实约束条件下 通过技术经济评价对设计方案进行可行性论证的能力。 评价依据:课堂笔记、仿真训练、提问和作业、课外作 业和考试。 四、课程内容 教学内容 作业要求 第一章概述 自学内容: 1.1计算机网络在信息时代中的作用 了解计算机网络在信息时代中的作用。 1.2因特网概述 课堂作业: 1.3因特网的组成 1.生活中用到网络属于什么类型? 1.4计算机网络在我国的发展 课外作业: 1.5计算机网络的类别 16计算机网络的性能 1完成本章小结。 2.完成课后作业(见书36-37) 1.7计算机网络体系结构 知识点: 1.计算机网络在信息时代中的作用(了解) 1.2因特网概述(了解) 1.3因特网的组成(掌握) 1.4计算机网络在我国的发展(了解) 1.5计算机网络的类别(掌握) 1.6计算机网络的性能(掌握) 1.7计算机网络体系结构(掌握) 第二章物理层 自学内容: 2.1物理层的基本概念 1.了解宽带接入技术 2.2数据通信的基础知识 课堂作业: 2.3物理层下面的传输媒体 2.4信道复用技术 1.人们常用的手机和电话传输信号属于哪 类传输? 2.5数字传输系统 2.6宽带接入技术 课外作业: 知识点: 1完成本章小结。 1传输媒体、模拟传输与数字传输的基本概念 2.完成课后作业(见书63-64) (掌握) 2.码分复用和ADSL技术(掌握) 第三章数据链路层 自学内容: 3.1使用点对点信道的数据链路层 1其他类型的高速局域网或接口。 3.2点对点协议PPP 课堂作业: 3.3使用广播信道的数据链路层 1根据局域网的概念,生活中遇到的网络属 3.4使用广播信道的以太网 于什么类别?什么拓扑结构? 3.5扩展的以太网 课外作业: 3.6高速以太网 3.7其他类型的高速局域网或接口 1完成本章小结。 知识点: 2.完成课后作业(见书109-111) 10

10 3.2 能够在安全、环境、法律等 现实约束条件下通过技术经济评 价对设计方案的可行性进行论证 结合计算机网络技术的相关概念、理论,通过技术经济 评价对设计方案的可行性进行论证。 达成途径:通过掌握计算机网络技术的基本概念、基本 理论,训练学生在安全、环境、法律等现实约束条件下 通过技术经济评价对设计方案进行可行性论证的能力。 评价依据:课堂笔记、仿真训练、提问和作业、课外作 业和考试。 四、课程内容 教学内容 作业要求 第一章 概述 1.1 计算机网络在信息时代中的作用 1.2 因特网概述 1.3 因特网的组成 1.4 计算机网络在我国的发展 1.5 计算机网络的类别 1.6 计算机网络的性能 1.7 计算机网络体系结构 知识点: 1.计算机网络在信息时代中的作用(了解) 1.2 因特网概述(了解) 1.3 因特网的组成(掌握) 1.4 计算机网络在我国的发展(了解) 1.5 计算机网络的类别(掌握) 1.6 计算机网络的性能(掌握) 1.7 计算机网络体系结构(掌握) 自学内容: 了解计算机网络在信息时代中的作用。 课堂作业: 1. 生活中用到网络属于什么类型? 课外作业: 1.完成本章小结。 2.完成课后作业(见书 36-37) 第二章 物理层 2.1 物理层的基本概念 2.2 数据通信的基础知识 2.3 物理层下面的传输媒体 2.4 信道复用技术 2.5 数字传输系统 2.6 宽带接入技术 知识点: 1.传输媒体、模拟传输与数字传输的基本概念 (掌握) 2.码分复用和 ADSL 技术(掌握) 自学内容: 1.了解宽带接入技术 课堂作业: 1.人们常用的手机和电话传输信号属于哪 类传输? 课外作业: 1.完成本章小结。 2.完成课后作业(见书 63-64) 第三章 数据链路层 3.1 使用点对点信道的数据链路层 3.2 点对点协议 PPP 3.3 使用广播信道的数据链路层 3.4 使用广播信道的以太网 3.5 扩展的以太网 3.6 高速以太网 3.7 其他类型的高速局域网或接口 知识点: 自学内容: 1.其他类型的高速局域网或接口。 课堂作业: 1.根据局域网的概念,生活中遇到的网络属 于什么类别?什么拓扑结构? 课外作业: 1.完成本章小结。 2.完成课后作业(见书 109--111)

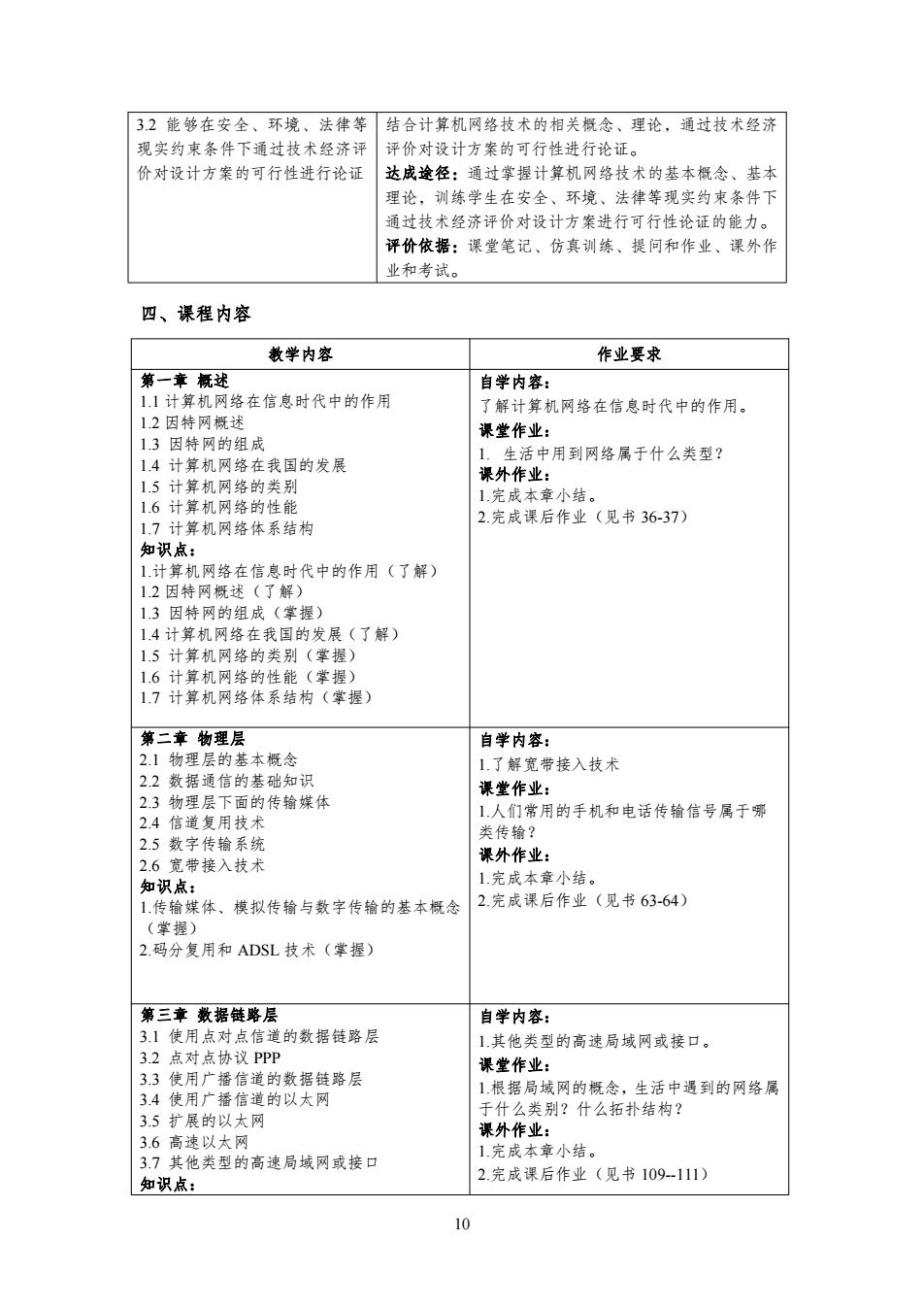

1.数据链路层的基本功能(掌握) 2.数据链路层点到点信道和广播信道(掌握) 3.PPP协议(掌握) 4.CSMA/CD协议(掌握) 第四章网络层 自学内容: 4.1网络层提供的两种服务 1P多播 4.2网际协议P 课堂作业: 4.3划分子网和构造超网 1.什么是网络互联? 4.4网际控制报文协议ICMP 2.在体系结构中设计P层的原因? 4.5因特网的路由选择协议 4.6P多播 课外作业: 4.7虚拟专用网VPN和网络地址转换NAT 1完成本章小结。 知识点: 2.完成课后作业(见书183-187) 1.P协议(掌握) 2.路由选择协议(掌握) 3.P地址的编址问题(掌握) 4构造超网(掌握) 5路由选择协议的工作过程(掌握) 第五章运输层 自学内容: 5.1运输层协议概述 1.运输层协议概述 5.2用户数据报协议UDP 课堂作业: 5.3传输控制协议TCP概述 54可靠传输的工作原理 1.TCP和UDP协议的差异性以及相应所 5.5TCP报文段的首部格式 对应的上层服务。 5.6TCP可靠传输的实现 2.TCP和UDP协议各自封装的数据包的 5.7TCP的流量控制 特点。 5.8TCP的拥塞控制 课外作业: 5.9TCP的运输连接管理 1完成本章小结。 知识点: 2.完成课后作业(见书230-234) 1.传输层的基本功能(了解) 2.TCP协议和UDP协议(掌握) 3.TCP的流量控制机制(掌握) 4.拥塞控制的原理(掌握) 5.TCP连接的三次握手过程(掌握) 第六章应用层 自学内容: 6.1域名系统DNS 1.万维网WWW 6.2文件传送协议 课堂作业: 6.3远程终端协议TELNET 1.电子邮件采用的协议? 6.4万维网WWW 6.5电子邮件 2.学生利用平时网络应用经验阐述相关协 6.6动态主机配置协议DHCP 议内容。 6.7简单网络管理协议SNMP 6.8应用进程跨越网络的通信 课外作业: 知识点: 1.完成本章小结。 11

11 1.数据链路层的基本功能(掌握) 2.数据链路层点到点信道和广播信道(掌握) 3.PPP 协议(掌握) 4.CSMA/CD 协议(掌握) 第四章 网络层 4.1 网络层提供的两种服务 4.2 网际协议 IP 4.3 划分子网和构造超网 4.4 网际控制报文协议 ICMP 4.5 因特网的路由选择协议 4.6 IP 多播 4.7 虚拟专用网 VPN 和网络地址转换 NAT 知识点: 1.IP 协议(掌握) 2.路由选择协议(掌握) 3.IP 地址的编址问题(掌握) 4.构造超网(掌握) 5.路由选择协议的工作过程(掌握) 自学内容: 1.IP 多播 课堂作业: 1.什么是网络互联? 2.在体系结构中设计 IP 层的原因? 课外作业: 1.完成本章小结。 2.完成课后作业(见书 183--187) 第五章 运输层 5.1 运输层协议概述 5.2 用户数据报协议 UDP 5.3 传输控制协议 TCP 概述 5.4 可靠传输的工作原理 5.5 TCP 报文段的首部格式 5.6 TCP 可靠传输的实现 5.7 TCP 的流量控制 5.8 TCP 的拥塞控制 5.9 TCP 的运输连接管理 知识点: 1.传输层的基本功能(了解) 2.TCP 协议和 UDP 协议(掌握) 3.TCP 的流量控制机制(掌握) 4.拥塞控制的原理(掌握) 5.TCP 连接的三次握手过程(掌握) 自学内容: 1.运输层协议概述 课堂作业: 1. TCP 和 UDP 协议的差异性以及相应所 对应的上层服务。 2. TCP 和 UDP 协议各自封装的数据包的 特点。 课外作业: 1.完成本章小结。 2.完成课后作业(见书 230-234) 第六章 应用层 6.1 域名系统 DNS 6.2 文件传送协议 6.3 远程终端协议 TELNET 6.4 万维网 WWW 6.5 电子邮件 6.6 动态主机配置协议 DHCP 6.7 简单网络管理协议 SNMP 6.8 应用进程跨越网络的通信 知识点: 自学内容: 1.万维网 WWW 课堂作业: 1.电子邮件采用的协议? 2.学生利用平时网络应用经验阐述相关协 议内容。 课外作业: 1.完成本章小结

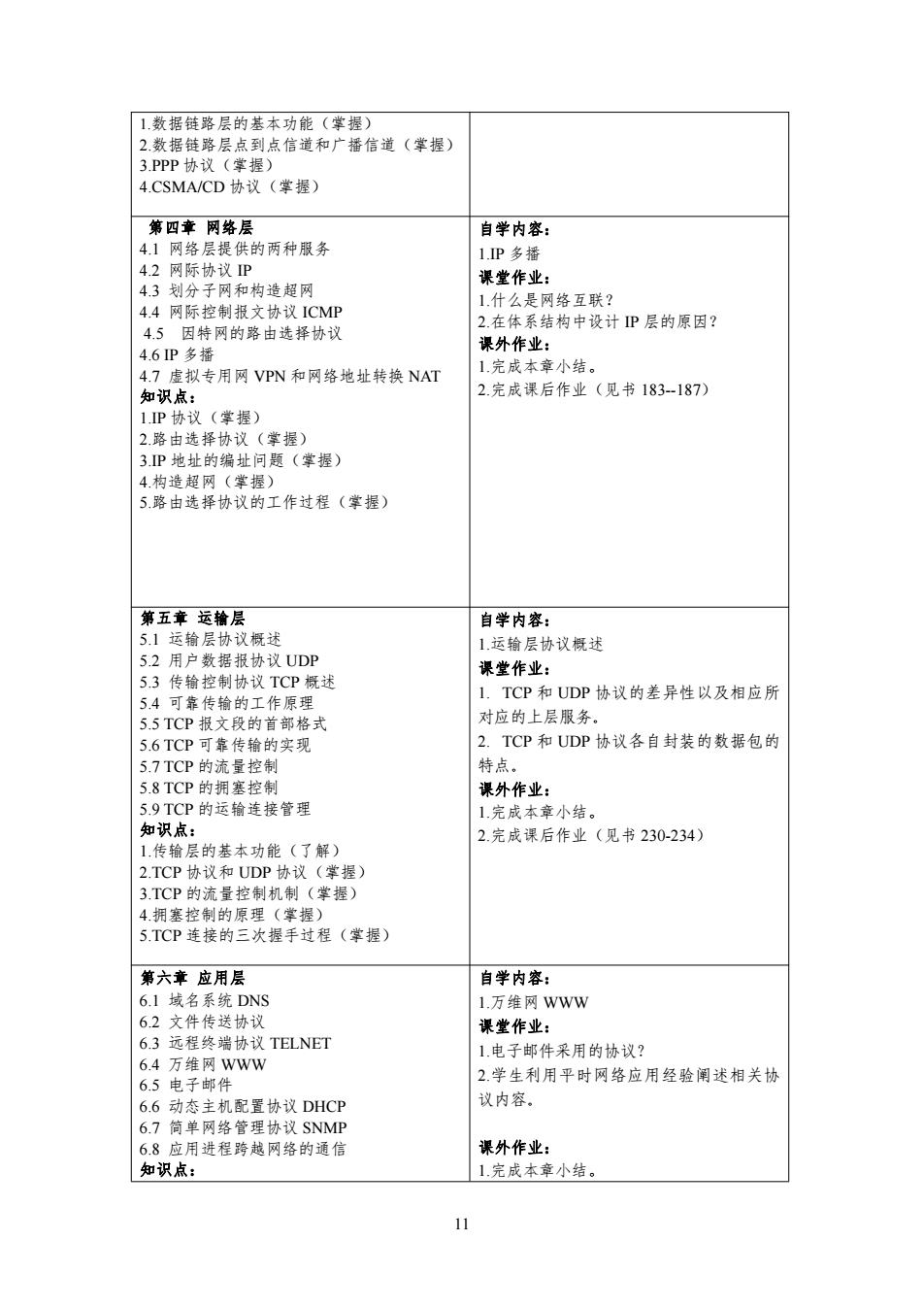

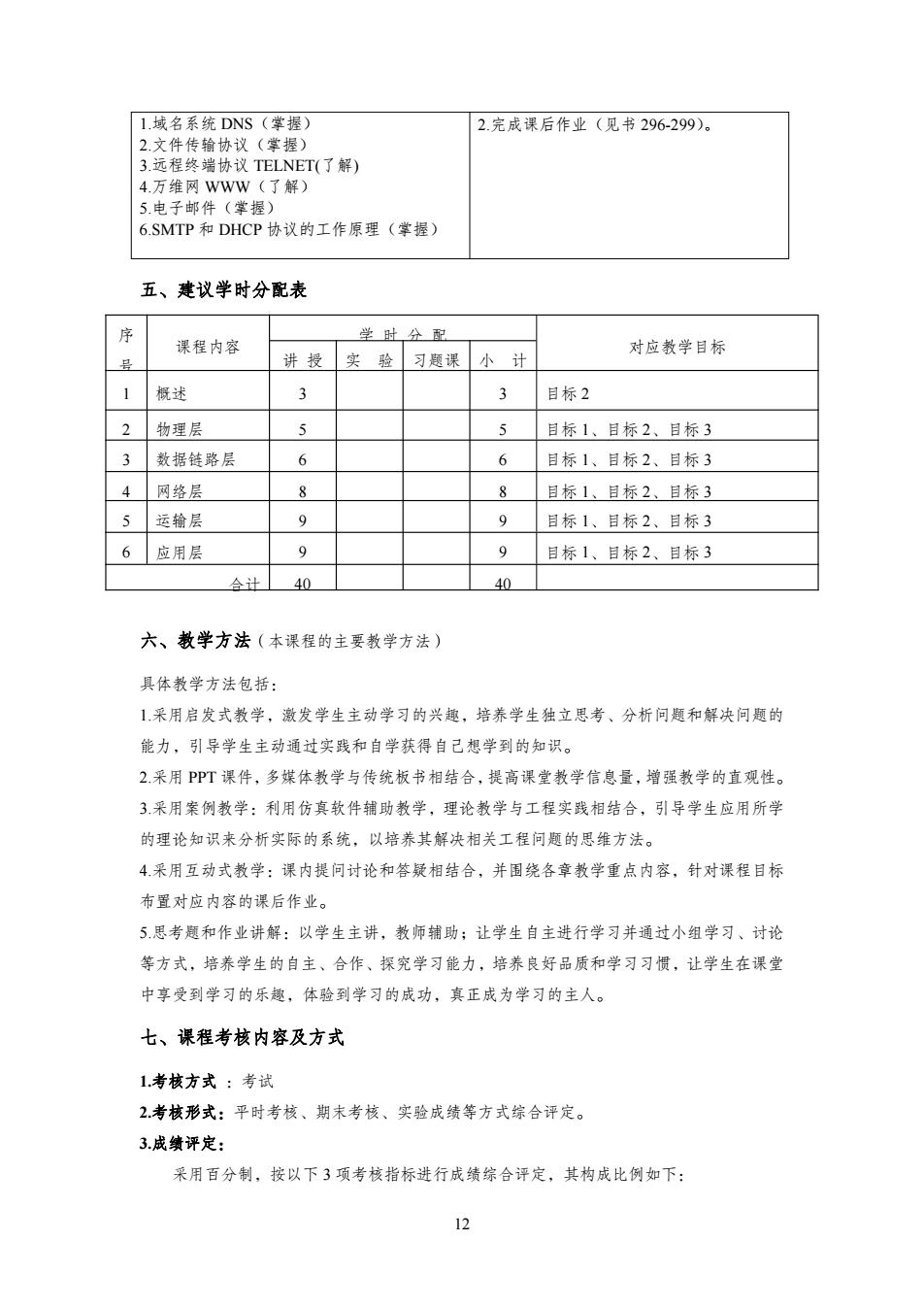

1.域名系统DNS(掌握) 2.完成课后作业(见书296-299)。 2.文件传输协议(掌握) 3.远程终端协议TELNET(了解) 4.万维网WWW(了解) 5.电子邮件(掌握) 6.SMTP和DHCP协议的工作原理(掌握) 五、建议学时分配表 学时分配 课程内容 对应教学目标 讲授 实验习题课 小计 1 概述 3 3 目标2 2 物理层 5 5 目标1、目标2、目标3 3 数据链路层 6 6 目标1、目标2、目标3 4 网络层 d d 目标1、目标2、目标3 5 运输层 9 9 目标1、目标2、目标3 6 应用层 9 9 目标1、目标2、目标3 合计 40 40 六、教学方法(本课程的主要教学方法) 具体教学方法包括: 1,采用启发式教学,激发学生主动学习的兴趣,培养学生独立思考、分析问题和解决问题的 能力,引导学生主动通过实践和自学获得自己想学到的知识。 2.采用PPT课件,多媒体教学与传统板书相结合,提高课堂教学信息量,增强教学的直观性。 3,采用案例教学:利用仿真软件辅助教学,理论教学与工程实践相结合,引导学生应用所学 的理论知识来分析实际的系统,以培养其解决相关工程问题的思维方法。 4,采用互动式教学:课内提问讨论和答疑相结合,并围绕各章教学重点内容,针对课程目标 布置对应内容的课后作业。 5.思考题和作业讲解:以学生主讲,教师辅助;让学生自主进行学习并通过小组学习、讨论 等方式,培养学生的自主、合作、探究学习能力,培养良好品质和学习习惯,让学生在课堂 中享受到学习的乐趣,体验到学习的成功,真正成为学习的主人。 七、课程考核内容及方式 1.考核方式:考试 2考核形式:平时考核、期末考核、实验成绩等方式综合评定。 3.成绩评定: 采用百分制,按以下3项考核指标进行成绩综合评定,其构成比例如下: 12

12 1.域名系统 DNS(掌握) 2.文件传输协议(掌握) 3.远程终端协议 TELNET(了解) 4.万维网 WWW(了解) 5.电子邮件(掌握) 6.SMTP 和 DHCP 协议的工作原理(掌握) 2.完成课后作业(见书 296-299)。 五、建议学时分配表 序 号 课程内容 学 时 分 配 对应教学目标 讲 授 实 验 习题课 小 计 1 概述 3 3 目标 2 2 物理层 5 5 目标 1、目标 2、目标 3 3 数据链路层 6 6 目标 1、目标 2、目标 3 4 网络层 8 8 目标 1、目标 2、目标 3 5 运输层 9 9 目标 1、目标 2、目标 3 6 应用层 9 9 目标 1、目标 2、目标 3 合计 40 40 六、教学方法(本课程的主要教学方法) 具体教学方法包括: 1.采用启发式教学,激发学生主动学习的兴趣,培养学生独立思考、分析问题和解决问题的 能力,引导学生主动通过实践和自学获得自己想学到的知识。 2.采用 PPT 课件,多媒体教学与传统板书相结合,提高课堂教学信息量,增强教学的直观性。 3.采用案例教学:利用仿真软件辅助教学,理论教学与工程实践相结合,引导学生应用所学 的理论知识来分析实际的系统,以培养其解决相关工程问题的思维方法。 4.采用互动式教学:课内提问讨论和答疑相结合,并围绕各章教学重点内容,针对课程目标 布置对应内容的课后作业。 5.思考题和作业讲解:以学生主讲,教师辅助;让学生自主进行学习并通过小组学习、讨论 等方式,培养学生的自主、合作、探究学习能力,培养良好品质和学习习惯,让学生在课堂 中享受到学习的乐趣,体验到学习的成功,真正成为学习的主人。 七、课程考核内容及方式 1.考核方式 :考试 2.考核形式:平时考核、期末考核、实验成绩等方式综合评定。 3.成绩评定: 采用百分制,按以下 3 项考核指标进行成绩综合评定,其构成比例如下: