13 第二章 理解你的学生 13 教学是一个互动过程。无论是只有一个学生上课、亲切地与学生促膝而坐的大提 琴教授帕布洛·卡萨尔斯,还是一位面对多达350名学生进行大班授课的教师,教学 的过程都始终贯穿着互动。上课的人数多寡自然是影响教学的一个重要因素,但是, 教学中还有很多其他因素会对师生关系产生影响。一目了然的上课人数只是其中最 为表层的一个。教师还需要考虑到影响教学的其他因素,它们无法让人一眼看出,需 要深人观察,甚至只能内心体会。在本章中,我们将探讨六个因素。它们不但涉及学 术因素,还涉及经济因素。 你首先要考虑的因素是学校的校园文化。学生对你的课程和教学拥有多少学习 期待?你要面对的校园文化属于什么类型?这是一所崇尚智力发展的大学吗?还是 一所追求享受的“晚会式学校”?抑或这是一所走读生进修的大学,学生必须白天上 班,下班后赶来上课,一个课程接着一个课程地修,坚持数年,以便最后拿到一个文凭? 学生热衷于谈论政治吗?热衷于宗教吗?表现出保守倾向吗?对此,校园里初来乍到 的教师所知甚少。但是,关于学生的现状,你可以问问同事,这样你至少能够获得一个 大致了解(同时你要注意,不要让初步看法固定下来,成为一种刻板印象,因为刻板印 象就像一个你深信不疑的预言,它不断自我印证、自我强化,最终会成为事实)。你可 以大致了解以下方面: ·教师布置给学生的阅读材料一般是每周多少页? 。学生的成绩中,各等级的分布情况一般怎样? ·有没有学生旷课的问题? ·学生的周末休息是从周四晚上就开始呢,还是从周五开始? ·大多数学生是住在校内学生宿舍,还是住在校外? 。有多少学生有专职或兼职工作并因此影响到他们的学习活动? 。有多少学生要照顾子女或承担其他压力很大的家庭责任? 。对于课堂上提出的政治话题或者其他存在争议的话题,他们会有什么反应? 14 第二个要考虑的因素是学生的学术准备。例如,对于中国古代、莎士比亚或最高 法院,你的学生已经了解了多少?其实要判断这一点非常容易。你可以在第一节课或

教字曲乐趣 14 第二节课发给学生一张小测试卷(不署名、不记分),来判断学生的学术准备程度。当 然,这样做也有麻烦。你要提前订教材、计划课堂讲稿和设计课堂讨论,准备工作要在 小测试的结果出来之前完成。因此,你应当在授课计划中插人一些备用方案。例如, 把几节课定为“内容待定”(to be announced,简称TBA)。这样如果你需要放慢授课进 度,也会有足够的课时。你还要计划,如果学生觉得学习任务难度过大,可以略去哪些 部分。 除此之外,还有一些问题难以精确判断但非常重要。它们不是学生已经知道些什 么,而是他们“认为”自己知道些什么。学生的头脑不是一块白板。看了电影《阿甘正 传》(Forrest Gump),他们确信,所有的嬉皮士都与行为激进的反越战示威人员结成联 盟。甚至即使他们把毕加索归人“伟人”行列,他们也可能对抽象艺术不屑一顾,认为 那是“我六岁的小妹妹就能画出的东西”。 第三个因素是学生的思维模式。思维模式指学生将会如何理解教师教的课程内 容。也许你会一再强调:“对现代人而言,过去的历史就是陌生的异国,生活在过去的 人在行为处事上与我们迥然不同。”但是,学生—和所有人一样一运用现实生活中 的思维模式去理解任何新的信息。例如,学生认为了解自已所处社会的运作方式,就 可以尝试借助这种了解去理解日本人的家庭生活。在他们能够接受你要传授的知识 之前,必须先让他们意识到,他们头脑中存在一些肤浅混乱的看法,必须抹去它们。如 果你想要他们放弃已有的思维模式,建立一个新的思维模式(或至少意识到他们头脑 中有两种相互冲突的思维模式),你需要创造两个条件:首先,让学生置身于一个他们 现有的思维模式无法解决问题的情境(即被研究学习的文献称为“期待失败”的情境)。 其次,让学生不得不注意到,他们现有的思维模式不能解决问题,要想摆脱困境,他们 必须停止这种思维模式,尽力尝试其他思维方式。 换句话说,在开始上课前,你需要倾听。否则,你将会遭遇学生的抵触情绪或者迷 15 惑不解,因而错误地指责他们,或者更糟糕,错误地自责。我向你推荐几个方法,它们 可以帮助你轻而易举地了解学生的先人之见: 。开始上课时,首先提一个问题:“当我一提到‘非洲'(或者‘嬉皮士’、‘弗洛伊 德'等)时,你们自然而然想到什么?”或者,当你开始讲殖民地时期的新英格兰 时,要求学生描述一下典型的清教徒形象。或者,你可以试试我最喜欢也总奏 效的课堂讨论开场白:“这一次的阅读材料中,什么最使你惊奇?”它既不会让 学生产生畏难心理,也不会透露教师的看法

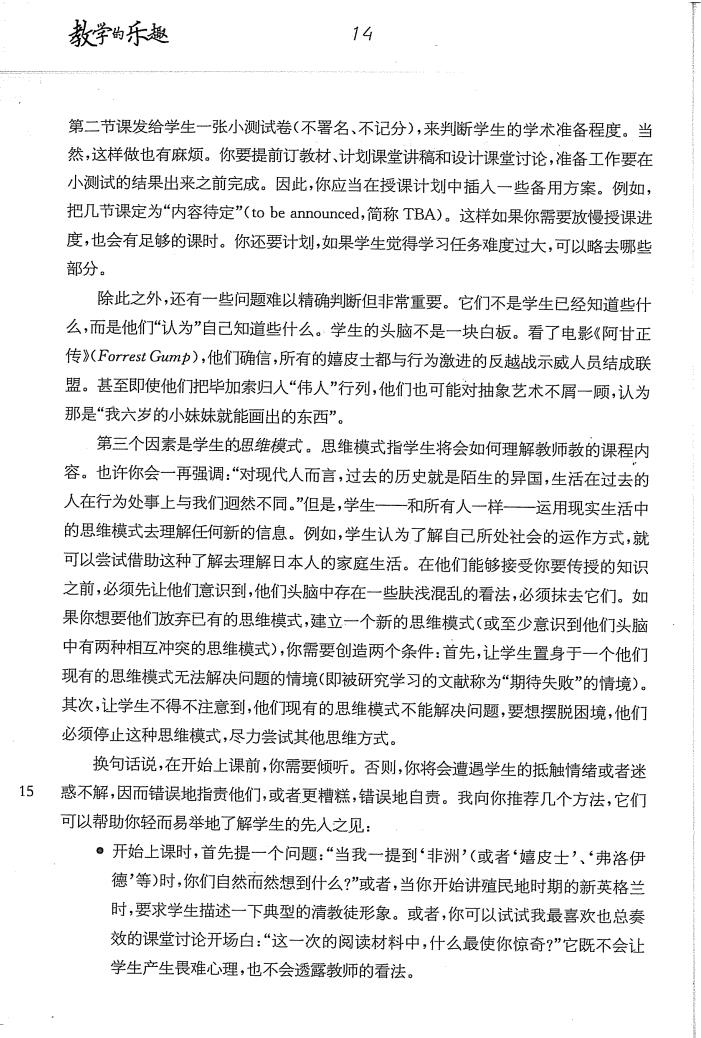

15 。在课堂上让学生投票表决,判断他们的态度倾向:“这里有两幅画,一幅的绘画 者是一位邻居老奶奶摩西斯(Moss),另一幅的绘画者是威廉姆·德·库宁 (Willem de Kooning,抽象表现主义画家)。你更喜欢哪一幅?为什么?”或者: “在日本广岛投掷原子弹:对还是错?” 。在临下课之时,或上课中途,要求学生填写一张“一分钟反馈表”一它是 8%”×4”的小纸片,你可以轻松地印上几百份(见图表2-1)。 图表2-1一分钟反馈表 今天的课程要点是 最让我感兴趣的是 我没有理解的是 姓名(可不填) 你要考虑的第四个因素是学生的学习风格。除了他们的学习期待、学术准备,学 生的学习还受到一种因素的影响,我们把它粗略地称为“学习风格”。大多数本科生更 喜欢集体学习而不是单独学习。因此,和教师讲课相比,他们更适应和喜欢集体讨论, 集体讨论的学习效果也更好。而且,他们往往更愿意抓住具体事实,而不是抽象的概 念或理论。所以,如果给他们布置具体的、结构清晰的学习任务,他们的学习会更为轻 松有效。例如,可以要求他们“描述…”或“说出…的三个原因”,而不是要求他们 “解释…的重要性”或“将皮亚杰(Piaget)的理论运用于…”。2这些本科生的学习倾 向和喜好,与教师一般偏爱的学习方式刚好相反。如果你是典型的人文科学和社会科 16 学领域的学者,你不但习惯于长时间独坐书房,安静地作研究和写文章,而且你还擅长 娴熟地作抽象论述和理论分析。你如何成长为一个学者,你为什么成为一个学者,你 的学习方式发挥了重要作用。但是,要想与大多数学生有效地交流沟通,你必须为他 们创造合作学习的机会(见第六章和第七章)。你还要能够深人浅出,用具体的事例来 清楚地解释高深的理论(见第五章)。 你要考虑的第五个因素是学生的认知发展阶段。除了校园文化、学术准备、思维 模式、学习风格,你还要注意你的学生处于什么认知发展阶段。在多年的漫长文科训 练后,你明白,一个有意思的问题往往会有很多貌似合理的回答。如果把“绝对正确

教字的乐趣 16 当作一个目标,那么这个目标即使不是虚幻的想象,也会永远存在争议。但是,你的学 生,特别是一年级新生,不理解这一点。事实上,很多新生觉得,这样的一种思维体系 让人难以忍受,它混乱不堪,或绝对错误。他们困惑难解,继而怨恨教师,也许敌对心 理油然而生。一旦如此,师生之间的“对话”只会沦为没有任何碰撞的两种思维方式, 在茫茫黑暗中擦肩而过。 威廉·佩瑞(William G.Perry,认知心理学家)于1970年出版了经典研究著作 《大学时期学生的智力和道德发展形式》(Forms of Intellectual and Ethical Development in the College Years)。在书中,他描述了此类两难困境: 让我们先谈谈一个非常常见的难解之谜一总有学生审题错误。也许说他 们“不看题目”更为恰当。在召开教师会议讨论期中考试的试卷时,我们教师往往 对一道论述题进行详细的讨论,讨论持续一个小时,一直在字斟句的地确定试卷 中的最佳用词…最后问题终于清楚地、准确地、毫不含糊地提了出来。但是,如 果班级的大多数学生是一年级新生,那么从答题情况看,总有大约三分之一的学 生只瞄一眼问题就开始答题,根本不注意其他精心设计的提示。例如,学生似乎 只扫了这最后一句话一眼:“把你知道的关于…的内容全部写下来”,就照此做 了,他们大段复述,有时还详细地列举了很多无关的信息,连篇累牍,表现出惊人 的好记忆。3 根据佩瑞的观点,本科生一般要经历一个由低级向高级发展的认知发展阶段。以 下是这个认知发展阶段的四阶段简单小结: 17 1.二元论阶段一学生持有“正确”和“错误”的二元论绝对世界观。二元论世界 观使他们认为,学习的要求只是:上课记笔记,记住老师的观点或者作者的观 点,在考试时简明扼要地复述这些观点。如果教师说,可以有几种回答,或者 要求学生给出自已的解释,学生会认为,教师(不合情理地)保留了“正确” 答案。 2.相对论阶段一通过反复体验从多种角度来分析问题,学生的二元论世界观 逐渐消退,学生开始持一种相对论观点看待“真理”。这种世界观没有什么固 定标准,持这种世界观的人认为,随便什么都有道理。如果回答可以不止一 个,那么,所谓的认识就只不过是“我个人的观点”,每个人的解释,包括老师的

17 解释在内,都完全同样合理有效。 3.多元论阶段一教师反复地要求学生出示证据、进行推理,来支持他们的解 释。通过反复训练,学生意识到,有些立场比其他立场更为接近真理。他们现 在认识到,事物往往非常复杂,他们开始宽容分析中的某种模棱两可,开始从 具体环境人手,经过分析得出观点。或者,套用一句有点相对主义论的说法, 他们学会了按照游戏规则来进行学习活动:“老师想要什么回答,我就能给出 什么回答。” 4.独立思考阶段一最后,学生内化了对课程内容的理解,把它从课堂延伸到对 世界的看法中。他们意识到,他们需要选择,他们也赞成经过了独立思考的选 择。在选择过程中,他们把追求理性、不偏不倚的学习过程和他们的生活体 验、感情体验结合起来,把它们整合为一个整体的思维模式。 后来,在《女性的认知方式》(Women's Ways of Knowing)一书中,几位作者依据 性别对佩瑞的分类作了一些调整。他们注意到,在处于较高级认知阶段的学生当中, 有的学生属于“联系型认知者”(Connected Knower),而有的学生属于“分离型认知者” (Separate Knower)。分离型认知者(往往是男生)表现出批判性特征,是大多数学术人 员非常欣赏的类型。分离型认知者的认知倾向往往是:与某个观点保持一定距离,自 始至终客观地对它加以分析,甚至带着怀疑加以分析,分析过程也是推理和论证的过 程。与此相反,联系型认知者(往往是女生)的认知倾向往往是:地们善于发现和接受 别人观点中的合理之处,不喜欢怀疑和批驳对方。她们不愿意自已成为不带感情色 18 彩、没有偏见的观察者,而是故意使自已倾向于赞成正在分析的观点。她们认为,真理 是不能脱离具体环境的一所谓的真理只是大致的真理,而不是绝对的真理一所以 她们提出问题,但不作出坚定的论断。3 然而,把两种性别区分对待就像一个设了双重标准的“双筒镜”。透过它观察学 生,教师需要慎重。一位研究人类交流的学者(也是一位女性主义者)强调,用男性/女 性的两分法来区分课堂活动的特征,会使复杂的课堂互动过于简单化.事实上,对所 有学生持狭隘的性别观会轻易地形成一个刻板印象,它是一个不断自我强化、自我实 现的预言。我们可能会强化那些“联系型认知者”女生的已有思维方式,忽略了或无意 中压抑了那些喜好批判性论证的女生。对男生也是如此。性别只是众多影响变量中 的一个。7 第六个因素就是学生的阶级背景。如果你将要任教的班级,正是旨在为大众提