第二期中国妇女社会地位抽样调查 主要数据报告 全国妇联 国家统计局 2001年9月4日 经过近两年时间的研究论证和各项准备工作,以2000年12月1日为时点,全 国妇联和国家统计局联合组织实施了第二期中国妇女社会地位抽样调查。目前, 调查资料的收集整理工作已基本结束。现将调查的基本情况和对主要数据的初步 分析发布如下: 一、调查研究的设计与组织实施 1、调查研究目标 第二期中国妇女社会地位调查,是全国妇联和国家统计局继1990年第一期中 国妇女社会地位调查后组织的又一次全国性的大型抽样调查。进行这次调查的目 的是: (1)描述和反映90年代以来中国妇女社会地位状况及变化,分析并研究社会 资源分配中的性别结构; (2)对妇女社会地位进行历史比较、地区比较和群际比较,反映妇女社会 地位的变迁和差异; (3)分析和解释形成男女两性地位差异、影响妇女地位变化的因素,探究社 会结构变化与妇女地位变化的关系: (4)尝试建立妇女地位的综合评价指标体系,为妇女社会地位的定期监测和 国家妇女发展纲要的实施与监测评估服务。 2、基本概念和指标 本次调查研究将“妇女社会地位”定义为:不同群体妇女在社会生活和社会 关系中与男性相比较的权利、资源、责任和作用被社会认可的程度。妇女社会地 1

1 第二期中国妇女社会地位抽样调查 主要数据报告 全国妇联 国家统计局 2001年9月4日 经过近两年时间的研究论证和各项准备工作, 以2000年12月1日为时点,全 国妇联和国家统计局联合组织实施了第二期中国妇女社会地位抽样调查。目前, 调查资料的收集整理工作已基本结束。现将调查的基本情况和对主要数据的初步 分析发布如下: 一、调查研究的设计与组织实施 1、调查研究目标 第二期中国妇女社会地位调查,是全国妇联和国家统计局继1990年第一期中 国妇女社会地位调查后组织的又一次全国性的大型抽样调查。进行这次调查的目 的是: (1)描述和反映90年代以来中国妇女社会地位状况及变化,分析并研究社会 资源分配中的性别结构; (2)对妇女社会地位进行历史比较、地区比较和群际比较,反映妇女社会 地位的变迁和差异; (3)分析和解释形成男女两性地位差异、影响妇女地位变化的因素,探究社 会结构变化与妇女地位变化的关系; (4)尝试建立妇女地位的综合评价指标体系,为妇女社会地位的定期监测和 国家妇女发展纲要的实施与监测评估服务。 2、基本概念和指标 本次调查研究将“妇女社会地位”定义为:不同群体妇女在社会生活和社会 关系中与男性相比较的权利、资源、责任和作用被社会认可的程度。妇女社会地

位的发展变化,既反映了一定时期男女平等的程度,又体现了社会进程中的妇女 发展状况。 为便于对女性社会地位进行纵向比较,考察女性自身的历史变化,本次调查 指标沿用的第一期指标超过1/3,同时,为了体现时代特点,进行男女两性横向 比较,本期调查充分吸收、借鉴了联合国和国内外相关研究成果,并与妇女发展 纲要监测核心指标相对应,增加了将近23的新指标。最终确定的调查指标体系 由标志性指标、解释性指标、修正性指标构成,包括以下八个方面: (一)经济;(二)政治;(三)教育;(四)婚姻家庭;(五)健康;(六)生 活方式:(七)法律;(八)社会性别观念。 3、调查对象和研究方法 本次调查的基本分析单位是:(一)社区;(二)公民个人。社区调查对象定 义为,第三阶段抽样选中的所有村委会:个人调查对象定义为,调查标准时点上 (2000年12月1日)除港澳台以外居住在家庭户内的18岁至64岁的中国男女公民。 在总体调查分析的基础上,本次调查还选定国有企业女工、有过流动经历的 农村女性、女企业主与女企业高层管理者、少数民族妇女四个群体,进行了典型 女性群体的专项调查。 本次调查主要采用问卷方法进行数据收集。调查问卷分为村委会调查表、个 人调查表(含主卷、附卷、专卷)两类。个人调查表是此次中国妇女社会地位调 查的主调查表,采用调查员入户访谈方式完成。除定量研究外,本调查还通过研 究人员深入访谈、小组讨论等定性研究方法以及文献研究方法,对研究素材进行 补充和丰富。 4、抽样方案及实施结果 为进行全国分析和省级分析,第二期中国妇女社会地位调查的抽样分为:全 国基本方案;省级追加方案。两个方案抽样方法相同,样本兼容。调查采用分域 分层四阶段不等概率抽样方法,全国样本设计人数为19512人;21个省、自治区、 直辖市的省级追加样本28680人,两级合计48192人。村委会样本共3000个,其中 全国样本1212个。 最终选定的全国样本分布于全国30个省、自治区、直辖市的404个县、市、 区,其中城乡各占一半,东部地区占34.1%,中部地区占41.8%,西部地区占24.1%。 本次调查全国样本共回收有效个人问卷19449份,合格率为99.7%:回收有效 2

2 位的发展变化,既反映了一定时期男女平等的程度,又体现了社会进程中的妇女 发展状况。 为便于对女性社会地位进行纵向比较,考察女性自身的历史变化,本次调查 指标沿用的第一期指标超过1/3,同时,为了体现时代特点,进行男女两性横向 比较,本期调查充分吸收、借鉴了联合国和国内外相关研究成果,并与妇女发展 纲要监测核心指标相对应,增加了将近 2/3的新指标。最终确定的调查指标体系 由标志性指标、解释性指标、修正性指标构成,包括以下八个方面: (一)经济;(二)政治;(三)教育;(四)婚姻家庭;(五)健康;(六)生 活方式;(七)法律;(八)社会性别观念。 3、调查对象和研究方法 本次调查的基本分析单位是:(一)社区;(二)公民个人。社区调查对象定 义为,第三阶段抽样选中的所有村委会;个人调查对象定义为,调查标准时点上 (2000年12月1日)除港澳台以外居住在家庭户内的18岁至64岁的中国男女公民。 在总体调查分析的基础上,本次调查还选定国有企业女工、有过流动经历的 农村女性、女企业主与女企业高层管理者、少数民族妇女四个群体,进行了典型 女性群体的专项调查。 本次调查主要采用问卷方法进行数据收集。调查问卷分为村委会调查表、个 人调查表(含主卷、附卷、专卷)两类。个人调查表是此次中国妇女社会地位调 查的主调查表,采用调查员入户访谈方式完成。除定量研究外,本调查还通过研 究人员深入访谈、小组讨论等定性研究方法以及文献研究方法,对研究素材进行 补充和丰富。 4、抽样方案及实施结果 为进行全国分析和省级分析,第二期中国妇女社会地位调查的抽样分为:全 国基本方案;省级追加方案。两个方案抽样方法相同,样本兼容。调查采用分域 分层四阶段不等概率抽样方法,全国样本设计人数为19512人;21个省、自治区、 直辖市的省级追加样本28680人,两级合计48192人。村委会样本共3000个,其中 全国样本1212个。 最终选定的全国样本分布于全国30个省、自治区、直辖市的404个县、市、 区,其中城乡各占一半,东部地区占34.1%,中部地区占41.8%,西部地区占24.1%。 本次调查全国样本共回收有效个人问卷19449份,合格率为99.7%;回收有效

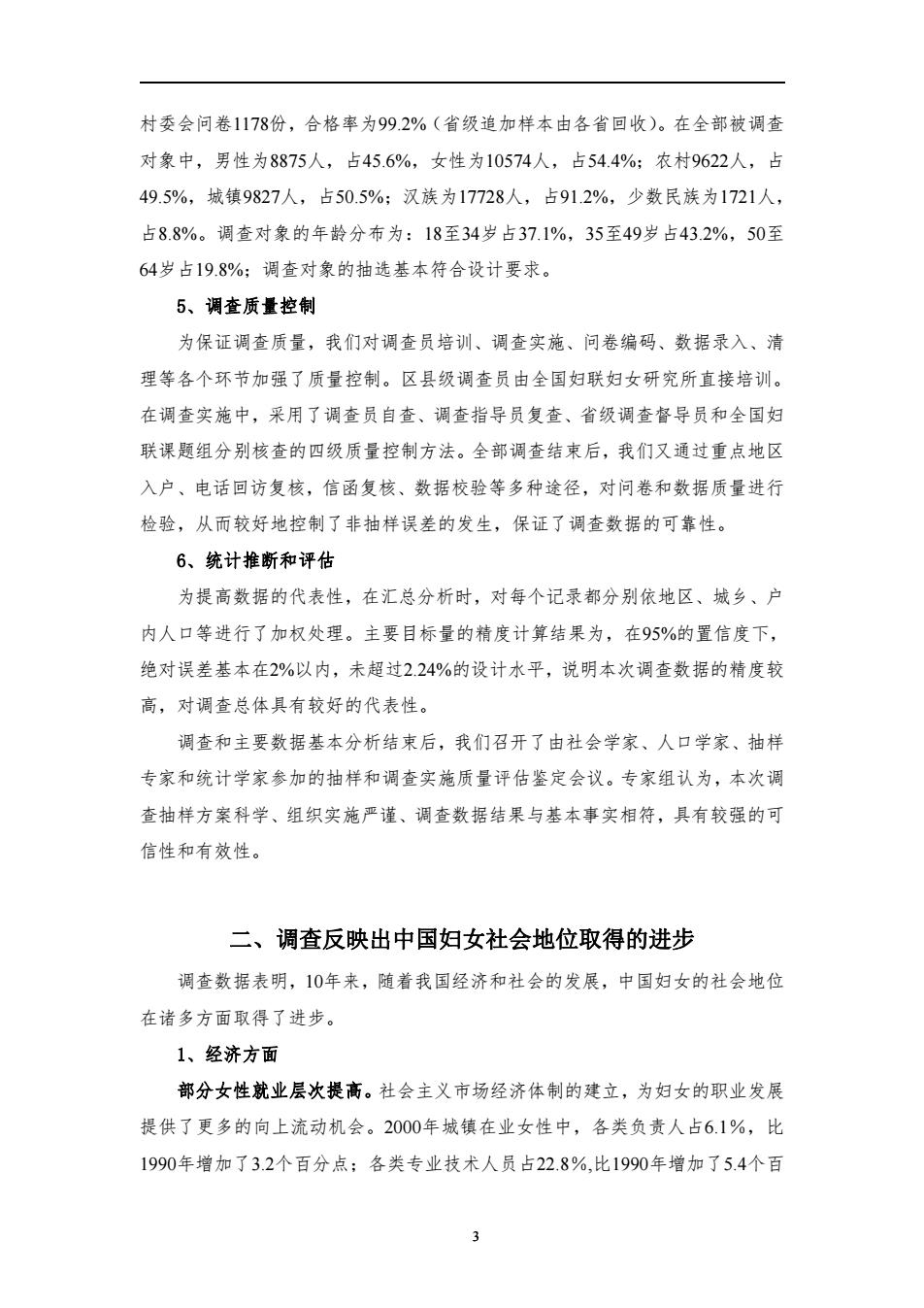

村委会问卷1178份,合格率为99.2%(省级追加样本由各省回收)。在全部被调查 对象中,男性为8875人,占45.6%,女性为10574人,占54.4%;农村9622人,占 49.5%,城镇9827人,占50.5%;汉族为17728人,占91.2%,少数民族为1721人, 占8.8%。调查对象的年龄分布为:18至34岁占37.1%,35至49岁占43.2%,50至 64岁占19.8%:调查对象的抽选基本符合设计要求。 5、调查质量控制 为保证调查质量,我们对调查员培训、调查实施、问卷编码、数据录入、清 理等各个环节加强了质量控制。区县级调查员由全国妇联妇女研究所直接培训。 在调查实施中,采用了调查员自查、调查指导员复查、省级调查督导员和全国妇 联课题组分别核查的四级质量控制方法。全部调查结束后,我们又通过重点地区 入户、电话回访复核,信函复核、数据校验等多种途径,对问卷和数据质量进行 检验,从而较好地控制了非抽样误差的发生,保证了调查数据的可靠性。 6、统计推断和评估 为提高数据的代表性,在汇总分析时,对每个记录都分别依地区、城乡、户 内人口等进行了加权处理。主要目标量的精度计算结果为,在95%的置信度下, 绝对误差基本在2%以内,未超过2.24%的设计水平,说明本次调查数据的精度较 高,对调查总体具有较好的代表性。 调查和主要数据基本分析结束后,我们召开了由社会学家、人口学家、抽样 专家和统计学家参加的抽样和调查实施质量评估鉴定会议。专家组认为,本次调 查抽样方案科学、组织实施严谨、调查数据结果与基本事实相符,具有较强的可 信性和有效性。 二、调查反映出中国妇女社会地位取得的进步 调查数据表明,10年来,随着我国经济和社会的发展,中国妇女的社会地位 在诸多方面取得了进步。 1、经济方面 部分女性就业层次提高。社会主义市场经济体制的建立,为妇女的职业发展 提供了更多的向上流动机会。2000年城镇在业女性中,各类负责人占6.1%,比 1990年增加了3.2个百分点;各类专业技术人员占22.8%,比1990年增加了5.4个百 3

3 村委会问卷1178份,合格率为99.2%(省级追加样本由各省回收)。在全部被调查 对象中,男性为8875人,占45.6%,女性为10574人,占54.4%;农村9622人,占 49.5%,城镇9827人,占50.5%;汉族为17728人,占91.2%,少数民族为1721人, 占8.8%。调查对象的年龄分布为:18至34岁占37.1%,35至49岁占43.2%,50至 64岁占19.8%;调查对象的抽选基本符合设计要求。 5、调查质量控制 为保证调查质量,我们对调查员培训、调查实施、问卷编码、数据录入、清 理等各个环节加强了质量控制。区县级调查员由全国妇联妇女研究所直接培训。 在调查实施中,采用了调查员自查、调查指导员复查、省级调查督导员和全国妇 联课题组分别核查的四级质量控制方法。全部调查结束后,我们又通过重点地区 入户、电话回访复核,信函复核、数据校验等多种途径,对问卷和数据质量进行 检验,从而较好地控制了非抽样误差的发生,保证了调查数据的可靠性。 6、统计推断和评估 为提高数据的代表性,在汇总分析时,对每个记录都分别依地区、城乡、户 内人口等进行了加权处理。主要目标量的精度计算结果为,在95%的置信度下, 绝对误差基本在2%以内,未超过2.24%的设计水平,说明本次调查数据的精度较 高,对调查总体具有较好的代表性。 调查和主要数据基本分析结束后,我们召开了由社会学家、人口学家、抽样 专家和统计学家参加的抽样和调查实施质量评估鉴定会议。专家组认为,本次调 查抽样方案科学、组织实施严谨、调查数据结果与基本事实相符,具有较强的可 信性和有效性。 二、调查反映出中国妇女社会地位取得的进步 调查数据表明,10年来,随着我国经济和社会的发展,中国妇女的社会地位 在诸多方面取得了进步。 1、经济方面 部分女性就业层次提高。社会主义市场经济体制的建立,为妇女的职业发展 提供了更多的向上流动机会。2000年城镇在业女性中,各类负责人占6.1%,比 1990年增加了3.2个百分点;各类专业技术人员占22.8%,比1990年增加了5.4个百

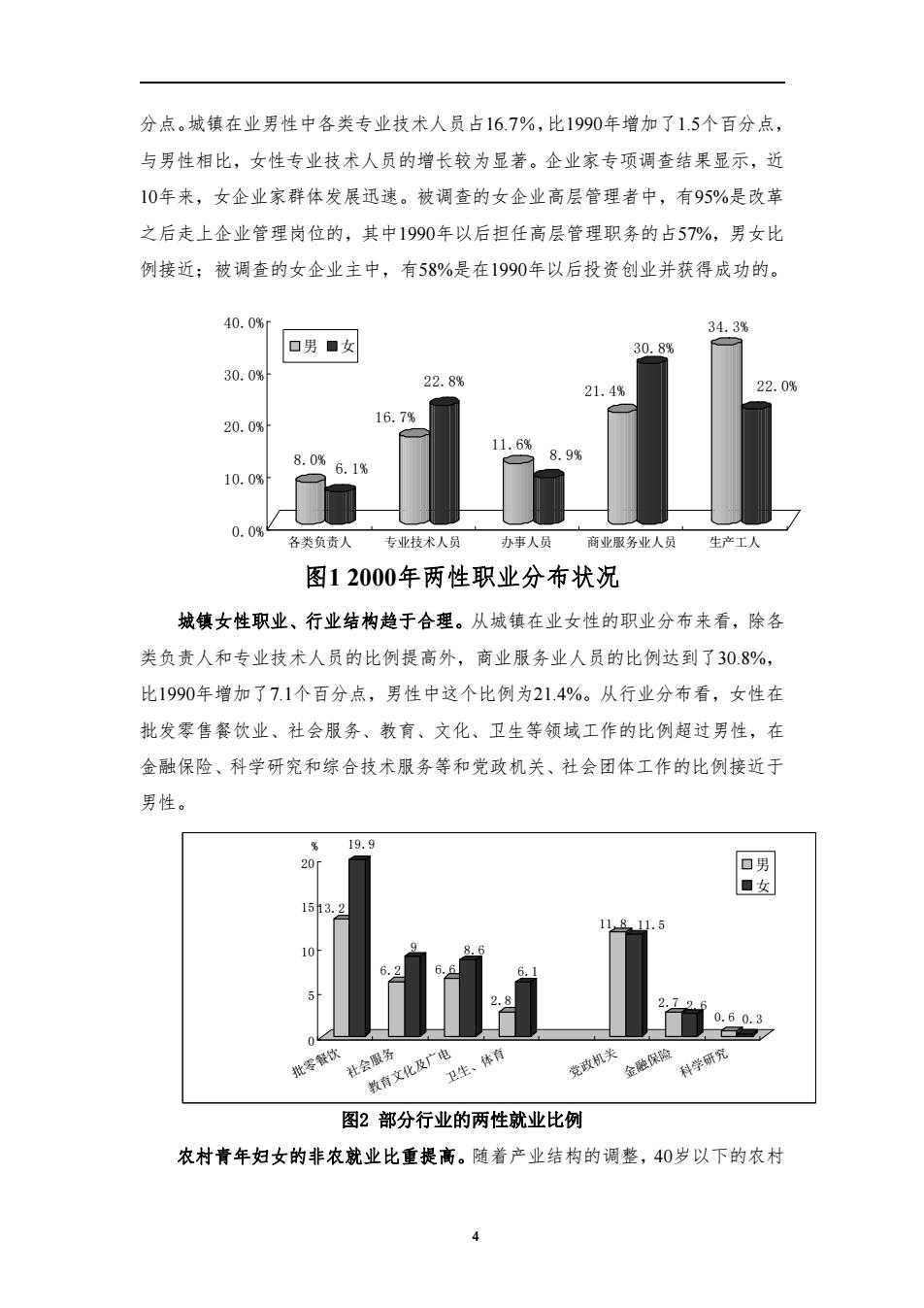

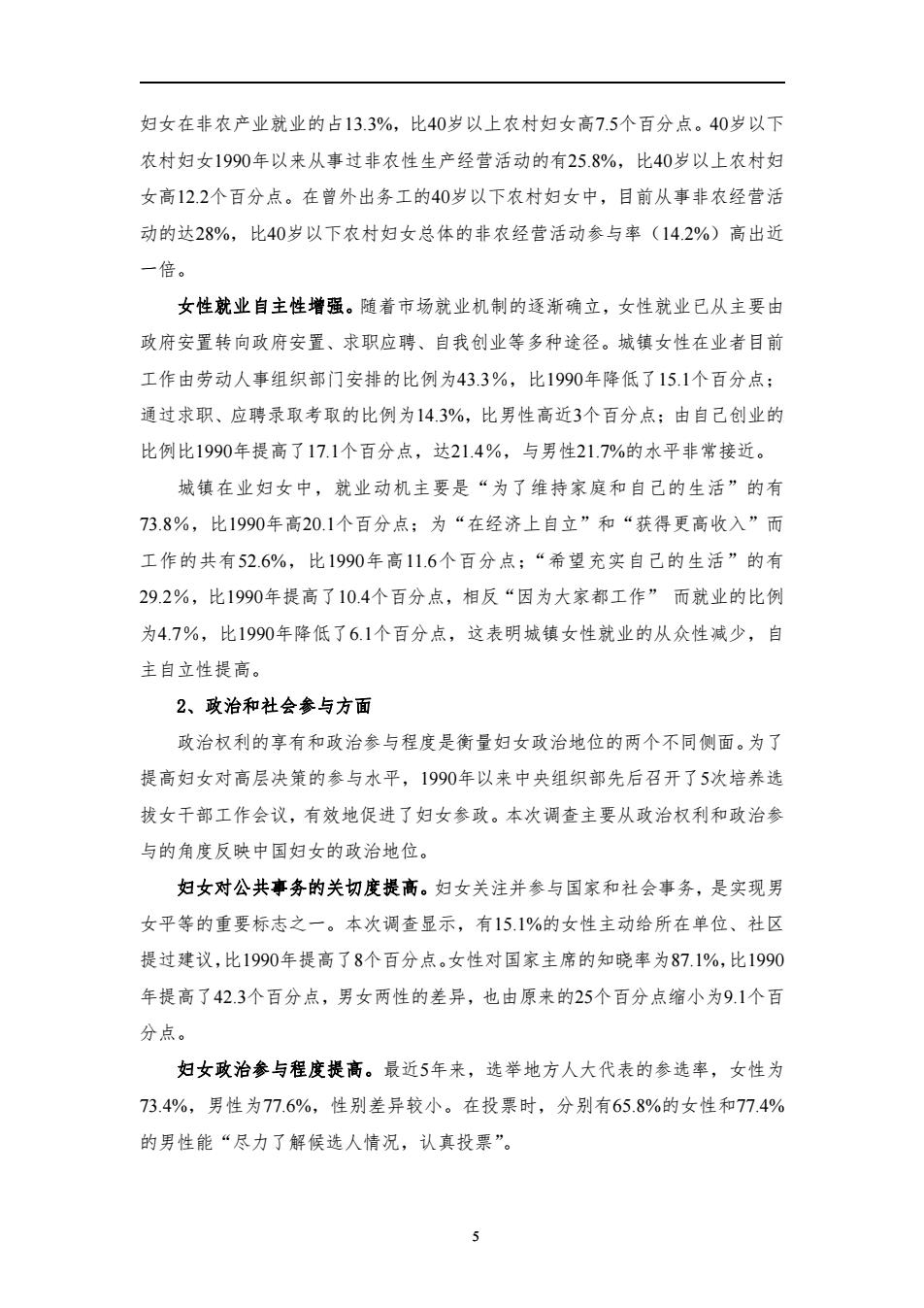

分点。城镇在业男性中各类专业技术人员占16.7%,比1990年增加了1.5个百分点, 与男性相比,女性专业技术人员的增长较为显著。企业家专项调查结果显示,近 10年来,女企业家群体发展迅速。被调查的女企业高层管理者中,有95%是改革 之后走上企业管理岗位的,其中1990年以后担任高层管理职务的占57%,男女比 例接近;被调查的女企业主中,有58%是在1990年以后投资创业并获得成功的。 40.0% 34.3% 口男☐女 30.8% 30.0% 22.8% 21.4% 22.0% 16.7% 20.0% 11.6% 8.0% 8.9% 6.1% 10.0% 0.0% 各类负责人 专业技术人员 办事人员 商业服务业人员 生产工人 图12000年两性职业分布状况 城镇女性职业、行业结构趋于合理。从城镇在业女性的职业分布来看,除各 类负责人和专业技术人员的比例提高外,商业服务业人员的比例达到了308%, 比1990年增加了7.1个百分点,男性中这个比例为21.4%。从行业分布看,女性在 批发零售餐饮业、社会服务、教育、文化、卫生等领域工作的比例超过男性,在 金融保险、科学研究和综合技术服务等和党政机关、社会团体工作的比例接近于 男性。 % 19.9 20r 口男 ■女 15h3.2 11, .5 10 5 2.796 0.60.3 0 批零餐饮 教育文化及广 社会服务 卫生、体育 党政机关 金融保险 科学研究 图2部分行业的两性就业比例 农村青年妇女的非农就业比重提高。随着产业结构的调整,40岁以下的农村

4 分点。城镇在业男性中各类专业技术人员占16.7%,比1990年增加了1.5个百分点, 与男性相比,女性专业技术人员的增长较为显著。企业家专项调查结果显示,近 10年来,女企业家群体发展迅速。被调查的女企业高层管理者中,有95%是改革 之后走上企业管理岗位的,其中1990年以后担任高层管理职务的占57%,男女比 例接近;被调查的女企业主中,有58%是在1990年以后投资创业并获得成功的。 8.0% 6.1% 16.7% 22.8% 11.6% 8.9% 21.4% 30.8% 34.3% 22.0% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 各类负责人 专业技术人员 办事人员 商业服务业人员 生产工人 男 女 图1 2000年两性职业分布状况 城镇女性职业、行业结构趋于合理。从城镇在业女性的职业分布来看,除各 类负责人和专业技术人员的比例提高外,商业服务业人员的比例达到了30.8%, 比1990年增加了7.1个百分点,男性中这个比例为21.4%。从行业分布看,女性在 批发零售餐饮业、社会服务、教育、文化、卫生等领域工作的比例超过男性,在 金融保险、科学研究和综合技术服务等和党政机关、社会团体工作的比例接近于 男性。 13.2 19.9 6.2 9 6.6 8.6 2.8 6.1 11.8 11.5 2.7 2.6 0.6 0.3 0 5 10 15 20 % 批零餐饮 社会服务 教育文化及广电 卫生、体育 党政机关 金融保险 科学研究 男 女 图2 部分行业的两性就业比例 农村青年妇女的非农就业比重提高。随着产业结构的调整,40岁以下的农村

妇女在非农产业就业的占13.3%,比40岁以上农村妇女高7.5个百分点。40岁以下 农村妇女1990年以来从事过非农性生产经营活动的有25.8%,比40岁以上农村妇 女高12.2个百分点。在曾外出务工的40岁以下农村妇女中,目前从事非农经营活 动的达28%,比40岁以下农村妇女总体的非农经营活动参与率(14.2%)高出近 一倍。 女性就业自主性增强。随着市场就业机制的逐渐确立,女性就业已从主要由 政府安置转向政府安置、求职应聘、自我创业等多种途径。城镇女性在业者目前 工作由劳动人事组织部门安排的比例为43.3%,比1990年降低了15.1个百分点; 通过求职、应聘录取考取的比例为143%,比男性高近3个百分点;由自己创业的 比例比1990年提高了17.1个百分点,达21.4%,与男性21.7%的水平非常接近。 城镇在业妇女中,就业动机主要是“为了维持家庭和自己的生活”的有 73.8%,比1990年高20.1个百分点;为“在经济上自立”和“获得更高收入”而 工作的共有52.6%,比1990年高11.6个百分点;“希望充实自己的生活”的有 29.2%,比1990年提高了10.4个百分点,相反“因为大家都工作”而就业的比例 为4.7%,比1990年降低了6.1个百分点,这表明城镇女性就业的从众性减少,自 主自立性提高。 2、政治和社会参与方面 政治权利的享有和政治参与程度是衡量妇女政治地位的两个不同侧面。为了 提高妇女对高层决策的参与水平,1990年以来中央组织部先后召开了5次培养选 拔女干部工作会议,有效地促进了妇女参政。本次调查主要从政治权利和政治参 与的角度反映中国妇女的政治地位。 妇女对公共事务的关切度提高。妇女关注并参与国家和社会事务,是实现男 女平等的重要标志之一。本次调查显示,有15.1%的女性主动给所在单位、社区 提过建议,比1990年提高了8个百分点。女性对国家主席的知晓率为87.1%,比1990 年提高了42.3个百分点,男女两性的差异,也由原来的25个百分点缩小为9.1个百 分点。 妇女政治参与程度提高。最近5年来,选举地方人大代表的参选率,女性为 73.4%,男性为77.6%,性别差异较小。在投票时,分别有65.8%的女性和77.4% 的男性能“尽力了解候选人情况,认真投票”。 5

5 妇女在非农产业就业的占13.3%,比40岁以上农村妇女高7.5个百分点。40岁以下 农村妇女1990年以来从事过非农性生产经营活动的有25.8%,比40岁以上农村妇 女高12.2个百分点。在曾外出务工的40岁以下农村妇女中,目前从事非农经营活 动的达28%,比40岁以下农村妇女总体的非农经营活动参与率(14.2%)高出近 一倍。 女性就业自主性增强。随着市场就业机制的逐渐确立,女性就业已从主要由 政府安置转向政府安置、求职应聘、自我创业等多种途径。城镇女性在业者目前 工作由劳动人事组织部门安排的比例为43.3%,比1990年降低了15.1个百分点; 通过求职、应聘录取考取的比例为14.3%,比男性高近3个百分点;由自己创业的 比例比1990年提高了17.1个百分点,达21.4%,与男性21.7%的水平非常接近。 城镇在业妇女中,就业动机主要是“为了维持家庭和自己的生活”的有 73.8%,比1990年高20.1个百分点;为“在经济上自立”和“获得更高收入”而 工作的共有52.6%,比1990年高11.6个百分点;“希望充实自己的生活”的有 29.2%,比1990年提高了10.4个百分点,相反“因为大家都工作” 而就业的比例 为4.7%,比1990年降低了6.1个百分点,这表明城镇女性就业的从众性减少,自 主自立性提高。 2、政治和社会参与方面 政治权利的享有和政治参与程度是衡量妇女政治地位的两个不同侧面。为了 提高妇女对高层决策的参与水平,1990年以来中央组织部先后召开了5次培养选 拔女干部工作会议,有效地促进了妇女参政。本次调查主要从政治权利和政治参 与的角度反映中国妇女的政治地位。 妇女对公共事务的关切度提高。妇女关注并参与国家和社会事务,是实现男 女平等的重要标志之一。本次调查显示,有15.1%的女性主动给所在单位、社区 提过建议,比1990年提高了8个百分点。女性对国家主席的知晓率为87.1%,比1990 年提高了42.3个百分点,男女两性的差异,也由原来的25个百分点缩小为9.1个百 分点。 妇女政治参与程度提高。最近5年来,选举地方人大代表的参选率,女性为 73.4%,男性为77.6%,性别差异较小。在投票时,分别有65.8%的女性和77.4% 的男性能“尽力了解候选人情况,认真投票