三晉文字编·绪論 2549)形的,這當是 形右旁像虫头的部分写在右部的正上方造成的。可見,萑珊先 生的隸定可信。 另外,銘文中的“所爲”和“空”字的用法也值得注意。正如董珊先生所言,“鼎銘‘所 爲'是屢見於趙國銘刻而不見於其它兩個三晉國家‘空’字用爲‘容’目前也是僅見於趙 國,這兩點也可以拿來作爲分國的依據。”這個結論有助於判断铜器國別。 (2)、“土匀鋰”(《集成》9977)中的“㐭”字 “土匀錍”中的“向”字,有釋作“容”的,有隸作“杳”讀作“容”的,有隸作 “向”釋作“廪”的,有釋作“廪”的,也有釋作“稟”的。此字非“容”字,吳振武 先生在《戰國“向(廩)”字考察》一文己經指出。現在把“土匀鋰”的這個字釋作“向(廪)” 已無疑義。“向(廪)”字的釋出,使得戰國文字中的“㐭(廪)”及从“向(虞)”的 字也一併釋出,極具意義。 “向(廪)”字雖然釋出,但對於“亩(廪)”字的断讀則有爭議。學術界一般都把 此字理解成倉廪之“廪”。但董珊先生則把“向”字屬下讀,作“禀四斗鑲”,並把“禀” 字訓為“受”、“承受”,認爲此處“稟”就是“容受”的意思。8這個觀點值得商榷。董 珊先生自己也承認:“文獻所見訓為‘受’的‘稟’字經常是‘承受自某人’的意思:還有 訓為‘授'的例子,後面可接雙實語,如‘稟卒兵’(《秦律雜抄》)尚未看到用法跟此處的 ‘稟’完全相合的例子。”9李刚先生認爲,“虞”應為倉虞之虞,土匀鎳的“土匀虞,四 斗绅”及襄陰鼎(《古文字研究》17)的“襄陰廪,二斗”中的“廪”字應該屬上讀,指的 是土匀和襄陰兩地的倉廪,是器物置放所在地,并非造器之地。這個説法是有道理的。 2、魏國銅器銘文研究舉要 李學勤先生最早系統研究魏國銅器銘文。"在《論梁十九年鼎及有關青銅器》一文中則 作了更深入的探討。他把“梁十九年鼎”定爲惠王時物,把“盆”釋作“鑄”,把“復(徂) 省”訓爲往省、“朔旁”訓作“北方”等”這些觀點均可信。後來,黄盛璋先生把“彼(徂) 省朔旁(方)”解釋爲梁惠工十九年,親自去北方視察長城的竣工。8更進一步確定了器物 的年代。此鼎時代的確定,相應的亦可確定“廿七年大梁司寇鼎”、“卅年鼎”、“州五年 鼎”等器的時代均屬於魏惠王時。“最近,吳良寶先生對戰國中晚期魏國铜器的鑄造制度作 了新的考證,並確定了一些铜器的年代,可参看。5 ·董珊:《戰國题銘與工官制度》,北京大學博士學位論文(尊師:李零),2002年,51頁。 2胡振祺:《太原检選到土均钟》,《文物》1981年第8期。張亞初:《殷周金文集成引得》.中華書局,001 年,150頁。中國社會科學院考古研究所:《殷周金文集成釋文》第六卷,香港中文大學,2001年,53真。 杜酒松:《金文“容”字考釋》,《吉金文字與青銅文化論集》,紫禁城出版社,2003年,35頁。原截《于省 吾教授百年誕辰紀念文集》,吉林大學出版社,1996年。 3丘光明:《試論戰國容量制度》,《文物》1981年第10期, 4吳振武:《戰國“向(廪)”字考察》,《考古與文物》1984年第4期。黄盛璋:《三晉銅器的國別、年代 與相周制度》,《古文字研究》第十七輯,中華書局,1989年。丘光明:《中國歷代度量衡考》,科學出版社, 1992年,154頁。湯餘惠:《戰國铭文選》,吉林大學出版社,1993年,9頁。 5裘錫圭:《說纰、榼、神榼》,《古代文史研究新探》,江绿古籍出版社,1992年,580真。 6董珊:《戰國题銘與工官制度》,北京大學博士學位論文(導師:李零),2002年,47真。 7李刚:《三晉系記容記重铜器銘文集釋》,吉林大學硕士學位論文(導师:吴振武),2005年,9192頁。 8董珊:《戰國题銘與工官制度》,北京大學博士學位論文(尊師:李零),2002年,48頁。 9董珊:《戰國题銘與工官制度》,北京大學博士學位論文(導師:李零),2002年,48頁。 0李刚:《三晉系記容記重铜器銘文集釋》,吉林大學硕士學位論文(導師:吳振武),2005年,9192真。 Ⅱ李學勤:《戰國题銘概述》(中),《文物》1959年第8期。 2李學勤:《論梁十九年鼎與有脚青铜器》,《古文字論集(二)》,《考古與文物叢刊》第2號,1983年。 3黄盛璋:《三晉铜器的國刷、年代與相嗣制度》,《占文字研究》第十七辑,中華售局,1989年。 4李學勤:《論梁十九年鼎與有關青銅器》,《古文字論集(二)》,《考古與文物叢刊》第2號,1983年。黄 盛璋:黄盛璋:《三晉铜器的國別、年代與相關制度》,《古文字研究》第十七輯,中華書局,1989年。 5吳良寶(有虞同):《戰國中晚期魏國铜器制度新考》[J/0L].復旦大學出土文献與古文字研究中心網站 15

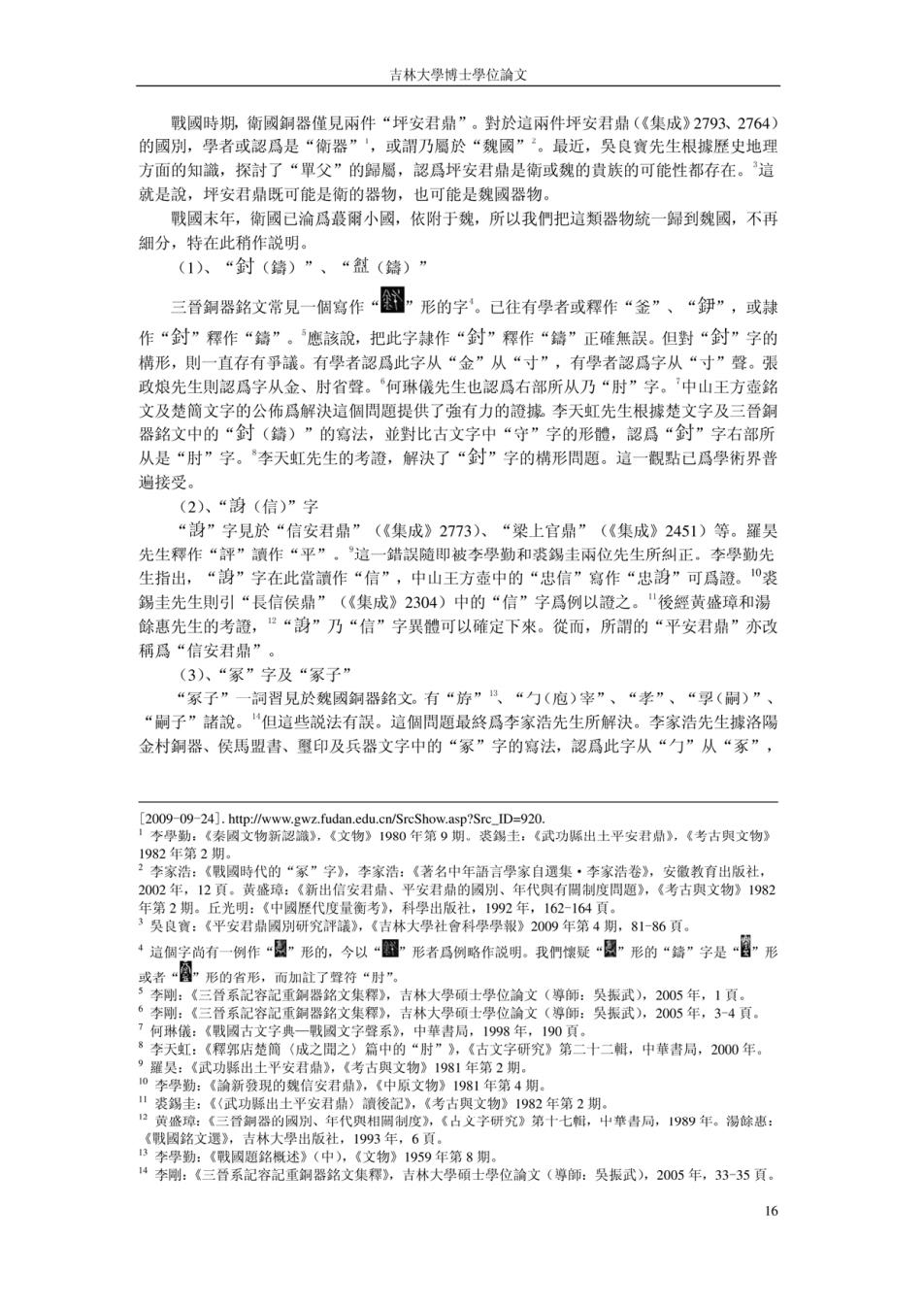

吉林大學博士學位論文 戰國時期,衛國銅器僅見兩件“坪安君鼎”。對於這兩件坪安君鼎(《集成》2793、2764) 的國別,學者或認爲是“衛器”',或謂乃屬於“魏國”‘。最近,吳良寶先生根據歷史地理 方面的知藏,探討了“單父”的歸屬,認爲坪安君鼎是衛或魏的貴族的可能性都存在。這 就是說,坪安君鼎既可能是衛的器物,也可能是魏國器物。 戰國末年,衛國已淪爲蕞爾小國,依附于魏,所以我們把這類器物統一歸到魏國,不再 細分,特在此稍作說明。 (1)、“剑(鑄)”、“盆(鑄)” 三晉铜器铭文常見一個驾作置形的字。已往有學者或釋作“釜”、“年”,或隸 作“剑”釋作“鑄”。應該說,把此字隸作“剑”釋作“鑄”正確無誤。但對“剑”字的 構形,則一直存有爭議。有學者認爲此字从“金”从“寸”,有學者認爲字从“寸”聲。張 政烺先生則認爲字从金、肘省聲。何琳儀先生也認爲右部所从乃“肘”字。中山王方壺銘 文及楚簡文字的公佈爲解決這個問题提供了強有力的證據。李天虹先生根據楚文字及三晉銅 器銘文中的“剑(鑄)”的寫法,並對比古文字中“守”字的形體,認爲“剑”字右部所 从是“时”字。李天虹先生的考證,解决了“剑”字的構形問題。這一觀點已爲學術界普 遍接受。 (2)、“韵(信)”字 “善”字見於“信安君鼎”(《集成》2773)、“梁上官鼎”(《集成》2451)等。羅吴 先生釋作“評”讀作“平”。這一錯誤隨即被李學勤和裘錫圭兩位先生所糾正。李學勤先 生指出,“善”字在此當讀作“信”,中山王方壶中的“忠信”寫作“忠善”可爲證。裘 錫圭先生則引“長信侯鼎”(《集成》2304)中的“信”字爲例以證之。“後經黄盛璋和湯 餘惠先生的考證,2“韵”乃“信”字異體可以確定下來。從而,所謂的“平安君鼎”亦改 稱爲“信安君鼎”。 (3)、“冢”字及“冢子” “冢子”一詞習見於魏國铜器銘文。有“斿”8、“勹(庖)宰”、“孝”、“孕(嗣)”、 “嗣子”諸說。“但這些説法有誤。這個問題最終爲李家浩先生所解決。李家浩先生據洛陽 金村銅器、侯馬盟書、覆印及兵器文字中的“冢”字的寫法,認爲此字从“勹”从“豕”, [2009-09-24].http://www.gwz.fudan.edu.cn/SrcShow.asp?Src_ID=920. 1本學勤:《秦國文物新認識》,《文物》1980年第9期。裘锡圭:《武功縣出土平安君鼎》,《考古與文物》 1982年第2期。 2李家浩:《戰國時代的“冢”字》,李家浩:《著名中年語言學家自還集·李家浩卷》,安徽教有出版社, 2002年,12頁。黄盛璋:《新出信安君鼎、平安君鼎的國别、年代與有闆制度問题》,《考古與文物》1982 年第2期。丘光明:《中國歷代度量衡考》,科學出版社,1992年,162-164真。 3吳良寶:《平安君鼎國別研究评議》,《吉林大學社會科學學報》2009年第4期,81-86真。 ·這個字尚有一例作圆~形的,今以“图形者马例略作说明。我何懷疑“圆~形的“鑄”字是醇形 或者凰形的省形,而加过了聲符“肘”。 5李刚:《三晉系記容記重铜器銘文集釋》,吉林大學碩士學位論文(導師:吳振武),2005年,1真。 6李刚:《三晉系記容記重铜器銘文集釋》,吉林大學硕士學位論文(導師:吴振武),2005年,34頁。 7何琳儀:《戰國古文字典一戰國文字聲系》,中華書局,1998年,190真。 8李天虹:《釋郭店楚筒(成之聞之)篇中的“肘”》,《古文字研究》第二十二輯,中華者局,2000年。 9羅吴:《武功縣出土平安君鼎》,《考古與文物》1981年第2期。 0李學勤:《論新發現的魏信安君鼎》,《中原文物》1981年第4期。 1裘錫圭:《(武功縣出士平安君鼎〉讀後記》,《考古與文物》1982年第2期。 2黄盛璋:《三晉铜器的國刷、年代奥相调制度》,《占文字研究》第十七輯,中華書局,1989年。湯餘惠: 《戰國銘文選》,吉林大學出版社,1993年,6頁。 13李學勤:《戰國题銘概述》(中),《文物》1959年第8期。 4李刚:《三晉系記容記重铜器銘文集釋》,吉林大學碩士學位論文(導師:吳振武),2005年,33-35頁。 6

三晉文字编·緒論 有時候“勹”與“豕”旁的上部重叠在一起,故精成乳”、“列”等形:有些字形则把 勹”旁與“豕”旁分開寫,作“丽”形:有些字形則省掉“冢”字的“豕”旁而直接在 “勹”旁下植入“子”字,作“我”(璧彙3102)形。這個觀點在黄盛璋先生的力證下得 以進一步確認。據此,可藏出其它材料中的“冢”字。 (4)、視事 “視事”乃職官名,學者們無甚異議,只是在隸定和釋讀上稍有差異。有學者釋作“胝 事”,讀作“視事”;或把第一字隸作“眠”讀作“視”或釋作“胝”讀作“視”,整個 詞仍讀作“視事”的:‘也有把整個詞讀作“視吏”或第一字釋作“眂”讀作“視”,把整 個詞讀作“視吏”的。對此,李刚先生均作了很好的梳理,可參看。6 “联”字見於魏器,一般作“图(《集成》261“卅五年鼎”)、会。(《集成》273 “信安君鼎”)形,从“目”从“氏”是很明顯的。因此,把這個字釋作“骶”讀作“視” 是沒有問題的。“視事”爲魏國所特有職官名,可作爲判断國別的標準。? (5)、爯 此字昂於“信安君摄”,作圆形。器吴先牛程作“号受”:李學勒、男锡丰朱牛程 作“再”讀作“稱”。有意思的是,李學勤、裘錫圭兩位先生考證此問题的時候,不約而同 地引用安以敏和林巳奈夫兩位學者對楚金版中的“郢爱”的成果,來印證自己的觀點:並且 均認爲此處的“再”跟楚金版中的“爯”都是稱量的意思。裘錫圭先生還指出,“信安君 鼎”銘與金村諸器同例,“此類‘再’字似應讀爲‘稱’,當‘稱量輕重’或‘所稱量的輕 重’講。”8 “再”字的釋出,使得“信安君鼎”銘文文從字顺。 (6)、合陽 《集成》2693號器是一件魏國銅器,但是“因該器殘破,且銘文多有漫漶,故印刷後的 拓片頗有不清處,致使該鼎銘文的三種釋讀均略有誤差。”“尤以地名“享陵”的考釋最不 1李家浩:《戰國時代的“冢”字》,《著名中青年語言學家自選集·李家浩卷》,安徽教育出版社,2002年, 1一14頁。又載《語言學論叢》第七期,1981年。 2黄盛璋:《新出信安君鼎、平安君鼎的國別年代與有周制度間题》,《考古與文物》1982年第2期。 3羅吴:《武功縣出士平安君鼎》,《考古與文物》,1981年第2期。裘錫圭:《(武功縣出土平安君鼎〉讀後 記》,《考古與文物》1982年第2期。曹錦炎:《平陰鼎蓋考釋》,《考古》1985年第7期。何琳儀:《戰國文 字通論(訂補)》江蘇教育出版社,2003年,129頁。吳良寶:《十七年坪陰鼎蓋新考》,《中國歷史文物》 2007年第5期。 4李學勒:《論新發現的魏信安君鼎》,《中原文物》1981年第4期:李學勤:《論梁十九年鼎與有周青銅器》, 《古文字論集(二)》,《考古與文物叢刊》第2號,1983年。 3黄盛璋:《新出信安君鼎、平安君鼎的國刷年代與有调制度問题》,《考古與文物》1982年第2期:黄盛璋: 《新發現之戰國朝器與國別》,《文博》1989年第2期。 6李刚:《三晉系配容記重铜器銘文集釋》,吉林大學硕士學位論文(導師:吴振武),2005年,1920真。 在這裡需要說明的是,李删先生文中,他把裘錫圭、黄盛璋、曹錦炎、何琳儀諸位先生釋作“眂”的字一 併寫作“骶”,許是筆誤。 1曹錦炎:《平陰鼎蓋考釋》,《考古》1985年第7期。何琳儀:《戰國文字通論(訂補)》江蘇教育出版社, 2003年,129頁。 8李學勤:《論新發現的魏信安君鼎》,《中原文物》1981年第1期。裘錫圭:《〈武功縣出土平安君鼎〉讀後 記》,《考古與文物》1982年第2期。 9李朝速:《合陽鼎拾遺》,《古文字研究》第二十六輯,中華書局,2006年,230頁

吉林大學博士學位論文 可信。所謂的“享陵”雨字分别作“ 、 …器。形。對於第二個字,李朝速先生認爲絕 不類“陵”字,乃“隅”字。此说可信。古文字中的“陵”字一般作器。、“空”、 ~图等形,舆器字泪哭。從陵存笔制来看, ”字釋作“陽”毫無問题。 李朝速先生通過字形對比指出, 圖。字灵“字”子差州明照绝非一学。圆学从 甘从合,在此讀作“合”,戰國時“合陽”屬魏。最近,吳良寶先生把此器確定爲惠王時 器。◆ (7)、坪安君鼎的“听” 酸圈晚期的雨件“坪安君最”《集成》2793、2764)均有-字,其铭文言:“坪 (平)安邦所客财(裁一載)四分蜜”。學者們或隸作“所”形,或隸作“所”讀作“司”。 “吳振武先生指出,從字形來看,把下字隸作“所”是沒有周避的。字在此當讀作 “料”,與“坪安邦”連讀。而“客”則屬下讀,通作“格”,是“載”、“容”的意思。 把“所”字讀作“斟”、“客”通作“格”訓作“載”,使得“坪安君鼎”銘文豁然通暢。 3、韓國铜器銘文研究舉要 在韓國铜器裹,“愿羌鐘”因涉及到一些重要的歷史事件,故自公佈以來一直備受關 注,研究文章較多。孫稚雛先生曾作過歸納梳理。'後來,何琳儀、王子超、李家浩諸位先 生又重新對銘文作了考證。“至此,銘文諸多問題,如國別、年代、地名考訂等等都得到完 滿解決。 另外“春成侯盉”及“少府盉”亦是韓國雨件重器目前業已解决不少問題:如把“春 成侯盃”定爲韓國器;“白金”是指含錫量高的合金:“鍋”是“盉”字異體等等。下面 擇數例加以説明。 (1)、“安邑下官鍾”的“成加”及“敲(角)” “安邑下官鍾”(《集成》9707)銘文中有“图 …孔”雨個字。對於第一個字, 以往有“載”、“栽”、“栽”、“臧”、“找”、“在”、“哉”等多種釋法。後來, 1李朝速:《合喝鼎拾遺》,《古文字研究》第二十六輯,中華者局,2006年,230頁。 2参看湯餘惠主编:《戰國文字编》,福建人民出版社2001年,942頁。 3李朝速:《合陽鼎拾遺》,《古文字研究》第二十六輯,中華書局,2006年,231-232頁。 4吳良寶:《戰國魏合陽鼎新考》,《考古》2009年第7期。 5多看李刚:《三晉系記容記重铜器銘文集釋》,吉林大學硕士學位論文(導師:吳振武),2005年,23-23 頁。 6吳振武:《新見十八年冢子韓增戈研究一兼論戰國“冢子”一官的職掌》,(臺北)《中央研究院歷史語 言研究所會議論文集之七一古文字與古代史》第一輯。吳振武:《若干新發現的古文字資料對舊說的印 證》,吉林大學古籍所古文字專業“博士討論课”,2009年6月19日。 7孫稚雛:《甌羌鐘銘文彙釋》,《古文字研究》第十九輯,中華書局,1992年。 8何琳儀:《戰國文字通論(訂補)》,江蘇教有出版社,2003年,116頁。王子超:《說“楚京”一〈屬羌 鐘)銘文疑義補釋》,河南省文物考古學會:《河南文物考古論集》,河南人民出版社,1996年,376真。李 家浩:《釋上博戰國竹簡〈緇衣〉中的“巫臣”合文一兼釋兆域圖“滋”和愿羌鐘“富”等字》,《康樂集: 曾意通教授七十斋慶論文集》,中山大學出版社,2006年,24-25頁。 9唐友波:《春成侯盉與長子盉綜合研究》,《上海博物館集刊》第八輯,上海書畫出版社,2000年。李家浩: 《談春成侯岙與少府蚕的銘文及其容量》,《華學》第五輯,中山大學出版社,2001年。 0李削:《三晉系記容記重铜器銘文集釋》,吉林大學2005年硕士學位論文(導師:吳振武),57-58頁。 18

三晉文字编·緒論 李學勤先生據“荣陽上官皿”中的“成”字高法把图字改释作“成”。甚是。 對於“园字,一般屬下讀。也有“治”、“治”、“左(佐)”等幾種脱法。吳振 武先生則釋作“加”,屬上讀,無說。3釋作“加”可信,我們將在“歸字說明”裹略作補 充。 至於“敲(角)”字,舊有“做”(讀作“陷”人“锻”、“散(造)”、“敋(招)” 等説法,也有作不識字處理的。‘在新材料公佈之前,很難判断這些説法孰是孰非。2003年, 李學勤先生根據新發現的“榮陽上官皿”中同一位置的字作“贺~形,把這個字釋作 “敲”讀作“角”,或通作“料”,都是“校量”的意思,並指出銘文是對校量的記錄。5此 觀點後爲吳振武先生所論定。6 (2)、“春成侯盉”中的“鏤”字 “春成候蚕”(上鹅集刊第八辑)有(瓷)”字唐友波先生程作“镯”讀“特”。 李家浩先生釋作“鏤”。認爲此字右旁上部所从,與漢簡“瘦”、“屢”、“樓”等字所 从的“婁”旁上部相近,右旁下部从“虫”。“瓷。字右旁大概是“‘嫂字的哭體”。8 據此,他認爲忝銘(装)”字从“金”从“螋”聲,是“鏤”字的哭體。同理,他退 把見於“少府盉”銘文與此相當的字釋作“婁”,讀爲“鏤”。 現在看來,李家浩先生的觀點當可信從。 (3)、“長肥” “少府盉”有地名“長肥”,歷來衆説紛紜。或釋作“長子”,認爲是趙地。或隸作 “子”讀作“子”,認爲“長子”屬韓。也有釋作“長配”的。"李家浩先生釋作“長取”, 認爲字从“耳”从“了”聲,通作“葛”,“長葛”本屬鄭,在韓减鄭之後入韓,故“少府 盉”乃韓國器物。° “長”字後的那個字原作最子)”形,左从“耳”·但右旁不从“了”,而是从 “巳”.三音文字“了”字一般作,(《罩绿》1412.2616“疗”字所从)形,奥…弱 (点子)”字所从有别。而“已”字一般作日《集成》2701“公朱左自鼎”入“显 ·李學勒:《策陽上官皿與安邑下官鍾》,《文物》2003年第10期。 2参看李刚:《三晉系記容記重铜器銘文集釋》,吉林大學2005年硕士學位論文(導師:吳振武),57-58 真。 3吳振武:《關於新見垣上官鼎铭文的釋讀》,《吉林大學社會科學學報》2005年第11期。 4李刚:《三晉系記容記重銅器銘文集釋》,吉林大學2005年硕士學位論文(導師:吴振武),57-58頁。這 裡需要說明的是,在李所引的黄盛璋先生的觀點錯把“散(造)”隸作了“設”。 3李學勤:《荣喝上官皿與安邑下官鍾》,《文物》2003年第10期。 6吳振武:《開於新見垣上官鼎銘文的釋讀》,《吉林大學社會科學學報》2005年第1山期。 7唐友波:《春成侯蚕與長子蚕综合研究》,《上海博物館集刊》第八輯,上海書藏出版社,2000年,154真。 8李家浩:《談春成侯盃奥少府盃的铭文及其容量》,《華學》第五帽,中山大學出版社,2001年,150頁。 9李刚:《三晉系記容記重铜器銘文集釋》,吉林大學硕士學位論文(導師:吴振武),2005年,84頁。 0李家浩:《談春成侯岙與少府蚕的銘文及其容量》,《華學》第五輯,中山大學出版社,2001年,153頁。 ”這一點是周忠兵先生所提醒,特此説明。 19