种波动现象;而电磁振动就是这些现象之一 这种观念后来已完全抛弃,但在我们谈及的那个时期,它 却促使人们去做了一系列实验。这些实验未能揭示出能说明 以太本性的任何事实,有一个实验反而导致了经典物理学的 一场意义深远的危机。这就是著名的迈克耳孙一莫雷实验 (1887)。设计这个实验是要找出光相对于地球的传播速度随 传播方向的变化,以便揭示地球相对于以太的运动。这个实 验的否定结果是人所共知的,经过若干次多少有点牵强附会 的解释尝试之后,1905年,爱因斯坦才对时空概念作了批判 性的分析,要求摒弃绝对时间概念和牛顿力学中的某些公理, 终于在狭义相对论的框架内明确地解释了这一表面上的佯 谬。事实上,牛顿力学不过是相对论力学的一种近似,它只在 粒子的速度与光速c相比可以忽略的极限场合才能成立。我 们这里不打算详细阐述相对论原理,在本书末我们学习相对 论量子力学时,还有机会来讨论它.这里我们只指出非常重 要的一点,那就是,这个原理绝没有让我们对前面介绍的经典 学说和经典程序产生怀疑。 3.对徽观现象认识的进展和物理学中量子的出现 在跨入本世纪的那些年代,实验工作者们朝着两个紧密 相关的方向在努力工作: 一是对物质的微观结构作精密分 析;二是去测定物质微粒间的相互作用以及它们与电磁场之 间的相互作用. 第一个涉及物质结构的事实是通过研究稀薄气体中放电 发出的射线一阴极射线和极隧射线一而得到的,·人们把 这些射线正确地解释为运动得非常快的带电粒子束。由此, 人们发现了电子(J.J.汤姆孙,1897),即阴极射线中的那种 粒子。人们还用实验确定了有电磁场存在时电子的行为,从 5

而建立起关于电子和电磁波之间相互作用的整套理论(洛 伦兹电子论)” 渐渐地,长时期来只作为工作中行之有效的一个工具的 关于存在着原子和分子的假说,终于变成了公认的现实。对 布朗运动的研究向人们提供了最令人信服的证据。布朗运动 是悬浮在液体或气体中的细小粒子的一种无序运动,它是由 周围分子对这些粒子的频繁碰撞引起的。在一定意义上说, 布朗运动是分子扰动的一种大尺度的模拟,我们可以把它同 分子本身运动的统计规律定量地联系起来.皮兰(Perrin, 1908)通过系统的测量证实了这一点,同时还提供了几种彼此 相互吻合的用来精确测定阿伏伽德罗数的方法》.在取得这 些决定性进展之后,物理学家们不再怀疑原子和亚原子粒子 的存在了.而且,就是在我们这个世纪,有越来越多的实验技 术眼见得完善起来。正是依靠这些技术(1910年密立根对基 本电荷所作的测量,1912年用威耳孙云室对荷电粒子径迹所 作的首次观测;1913年第一个盖革计数器),我们才能观测到 个别微观现象,或者说,能够一个一个地去数出微观粒子,这 些“直接”测量技术仍在不断发展,差不多已成为今天装备探 索微观现象实验人员的全部武器, 然而,随着原子核性质的头一个表现形式一放射 性一的发现(1896),物理学揭开了新的篇章,这一发现本 身就非常重要,它还使物理学家手中革握了一种研究原子结 构的有力手段,即高速运动的氨核一a辐射.卢瑟福(1911) 正是用“射线来照射各种不同的靶,系统地研究了“粒子在 原子上的散射,从而成功地提出了第一个近代的原子图象. 1)L.Rosenfeld,Theory of Electrous (North-Holland Publishing Co.,Amsterdam,1951). 2)J.Perrin,Les Atomes (Presses Universitaires,Paris,1948). 6

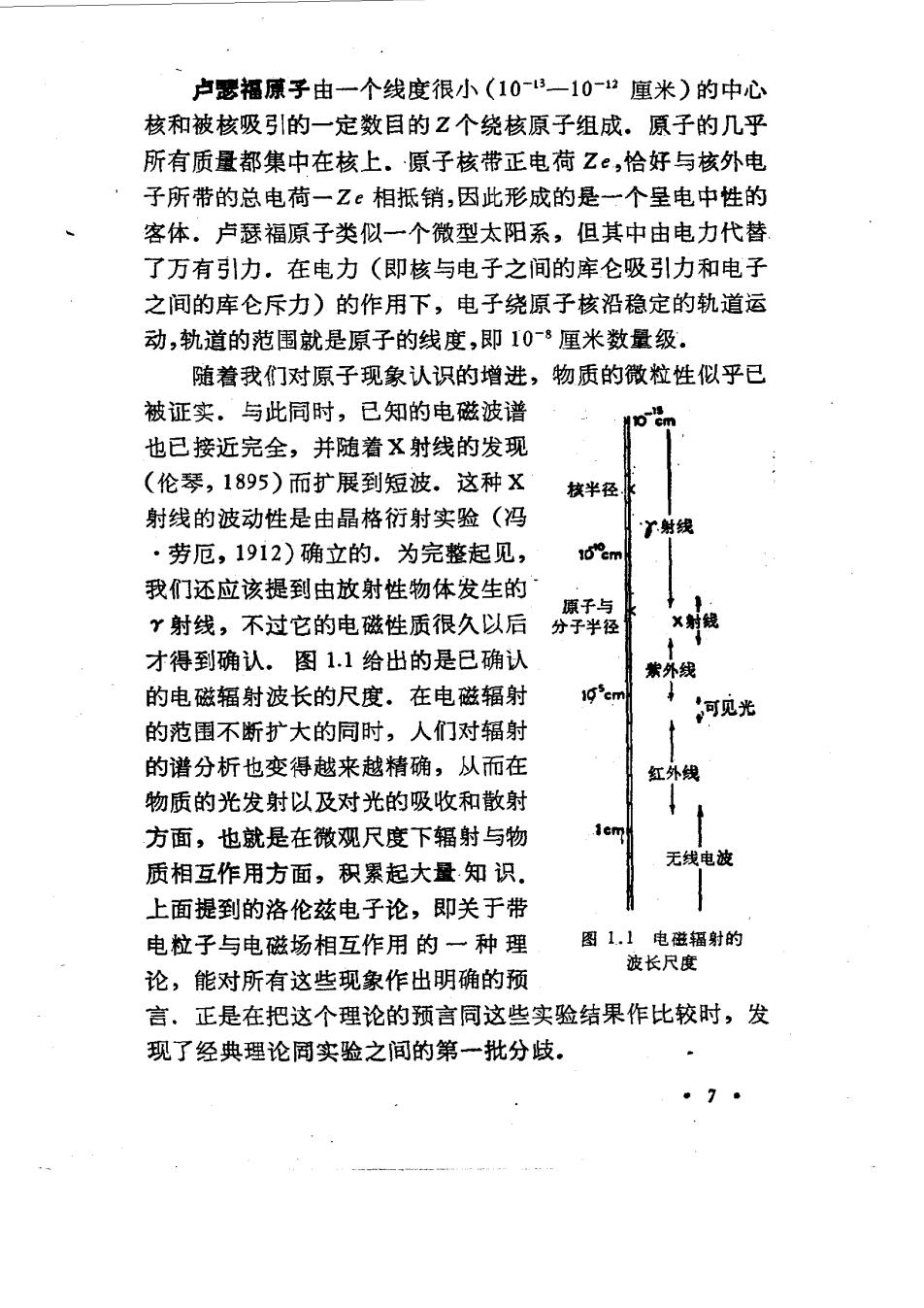

卢瑟福原子由一个线度很小(10-一10-”厘米)的中心 核和被核吸引的一定数目的Z个绕核原子组成。原子的几乎 所有质量都集中在核上。原子核带正电荷Z,恰好与核外电 子所带的总电荷一Z相抵销,因此形成的是一个呈电中性的 客体。卢瑟福原子类似一个微型太阳系,但其中由电力代替 了万有引力.在电力(即核与电子之间的库仑吸引力和电子 之间的库仑斥力)的作用下,电子绕原子核沿稳定的轨道运 动,轨道的范围就是原子的线度,即10-$厘米数量级, 随着我们对原子现象认识的增进,物质的微粒性似乎已 被证实。与此同时,已知的电磁波谱 也已接近完全,并随着X射线的发现 (伦琴,1895)而扩展到短波.这种X 核半径 射线的波动性是由晶格衍射实验(冯 ·劳厄,1912)确立的.为完整起见, 我们还应该提到由放射性物体发生的 Y射线,不过它的电磁性质很久以后 才得到确认.图1.1给出的是已确认 外线 的电磁辐射波长的尺度。在电磁辐射 可见光 的范围不断扩大的同时,人们对辐射 的谱分析也变得越来越精确,从而在 红外线 物质的光发射以及对光的吸收和散射 方面,也就是在薇观尺度下辐射与物 质相互作用方面,积累起大量知识。 无线电放 上面提到的洛伦兹电子论,即关于带 电粒子与电磁场相互作用的一种理 图1.1电磁辐射的 波长尺度 论,能对所有这些现象作出明确的预 言、正是在把这个理论的预言同这些实验结果作比较时,发 现了经典理论同实验之间的第一批分歧。 。7·

这第一个因难是在研究同物质处于热力学平衡状态的电 磁辐射的谱分布时出现的,最典型的例子是黑体的辐射,黑体 被定义为能全部吸收掉它所接收的辐射的物体。根据非常普 遍的热力学推理可以论证,一个黑体发出的辐射只是温度的 函数。因此,黑体发出的辐射的强度的谱分布必然是一个可 以用统计热力学方法从物质与辐射的相互作用的普遍规律推 导出来的基本表达式.可是,由经典理论导出的这个表达式 与实验完全不符.。1900年,普朗克毅然抛弃物质与辐射间相 互作用的经典规律,则成功地消除了这个困难”。他假定物质 与辐射间的能量交换不是以连续方式进行的,而是以一些分 立的,不可再分的能量数量即能量子来进行的。他还进一步 指出,能量子必然与辐射的频率”成正比: 8,=h. 这样,适当调整式中的比例常数,他终于得到了一个同实验分 布相一致的谱表达式.从此以后,上式中的常数就被人们 称作普朗克常数.普朗克常数具有作用量(能量×时间或动 量×长度)的量纲.以后,我们更常使用的是如下的常数: 方=色-1.054×10-为尔格·秒. 2π 普朗克假说刚发表出来时,人们简直无法接受。物理学 家几乎一致认为那不过是一种侥幸成功的数学把戏,总有一 天,它一定能在经典学说的框架内得到解释。普朗克理论成 功的本身不能当作是无可辩驳的证据,认定物质与辐射之间 的能量交换在微观尺度上确实是以量子进行的,因为普朗克 分布定律只是从这个假说出发用统计方法导出的一个宏观定 律,它仅仅是一种间接验证、正如过去在长时期中由于未能 1)关于黑体辐射理论的详细情况,请见前面引用过的M.Bor口的著作。 8

在微观水平直接验证原子假说,人们对原子假说始终持怀疑 态度一样,人们也有理由怀疑量子假说本身。然而,普朗克假 说已为整个一组实验事实所证实.凭借这些实验事实,人们 可以对一些元过程直接进行分析,从而直接揭示微观尺度下 物理系统演变过程存在着不连续性;而在这种场合,经典理论 的预言却是一种连续的演变. 1.光量子即光子 ·人们最早获得的一批实验事实就迫使他们不得不对麦克 斯韦-洛伦兹辐射理论作出带根本性的修正,并部分地回到旧 的微粒理论.这主要指的是光电效应和康普领效应 4.光电效应 1905年,爱因斯坦发表了他的那篇关于光电效应的著名 简报,朝着这个方向迈出了第一步。对于普朗克理论,当时一 般的看法,是认为“凡事都表现为好象”辐射与黑体之间的能 量交换是通过量子进行的,总想把这个特定的假说与波动理 论调和起来。爱因斯坦则持相反的观点,而且比普朗克走得 更远。他假定光辐射本身就是一束能量为p、速度为c(= 真空中光速一3×10厘米/秒)的粒子,即光子.他随即证 明,根据这个令人惊异的假说可以说明一些迄今尚未解释的 现象,特别是光电效应. 顾名思义,光电效应是当真空中的碱金属受到紫外光照 射时观察到的发射电子的现象。这时所产生的电流强度与照 射到金属表面的辐射的强度成正比,另一方面,发射电子的速 率却不依赖于辐射的强度,无论离光源多远,它只依赖于辐射 的频率(勒纳,1902);只有每秒发射的电子数目,才与辐射强 9